Отдалённые результаты операции «замороженный хобот слона»: 10-летний опыт центра

Автор: Чарчян Э.Р., Брешенков Д.Г., Чакал Д.А., Генс А.П., Степаненко А.Б., Абугов С.А., Белов Ю.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Сердечно-сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Операция «замороженный хобот слона» (ЗХС) – широко используемый метод при лечении распространенных. форм заболеваний грудной аорты. Несмотря на популярность, доступность методики и значительные преимущества над менее радикальными операциями, сохраняется высокий риск дистальных аортальных осложнений, требующих повторных вмешательств. Цель. Оценить ранние и отдаленные результаты операции ЗХС, частоту и структуру повторных вмешательств, а также факторы риска, ассоциированные с реинтервенциями. Материалы и методы. Проведено ретроспективное одноцентровое обсервационное когортное исследование 347 пациентов, оперированных с использованием методики ЗХС с 2014 по 2025 год. Использовались различные гибридные протезы, включая новый отечественный расслоение специфический гибридный протез «Мягкий хобот слона». Анализ выживаемости и факторов риска выполнен с использованием методов Каплана-Мейера и многофакторного логистического регрессионного анализа. Результаты. Средний возраст пациентов составил 52,8±11,5 года, 71 % – мужчины. Десятилетняя выживаемость составила 78 %. Повторные вмешательства потребовались у 13,5 % пациентов, из них 11,2 % – дистальные реинтервенции, 1,7 % – проксимальные. Основной причиной внеплановых реинтервенций (n=19, 5,5 %) являлось отрицательное ремоделирование, которое в 58 % случаев развивалось на фоне новой дистальной стент-графт-индуцированной фенестрации (ДСИФ), тогда как плановые этапные вмешательства потребовались в 20 случаях (5,7 %). Плановые открытые вмешательства сопровождались более высокой 7-летней выживаемостью (90 %) по сравнению с эндоваскулярными (60 %). Наличие синдрома дисплазии соединительной ткани было независимым предиктором риска повторных вмешательств (HR 4,11; p=0,002). Заключение. Операция ЗХС остаётся золотым стандартом в лечении распространенных заболеваний грудной аорты, обеспечивая высокую выживаемость в отдаленном периоде. Исследование показало, что открытая хирургия после ЗХС обеспечивает лучшие долгосрочные результаты в сравнении эндоваскулярными вмешательствами. Пациенты с дисплазией соединительной ткани требуют динамичного МСКТ-контроля. Оптимизация хирургической стратегии и активное послеоперационное наблюдение остаются ключевыми факторами успешного лечения и профилактики поздних осложнений.

Гибридная хирургия, стент-графт, гибридный протез, расслоение аорты, аневризма аорты

Короткий адрес: https://sciup.org/142245630

IDR: 142245630 | УДК: 616.132-007.64 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-56-67

Текст научной статьи Отдалённые результаты операции «замороженный хобот слона»: 10-летний опыт центра

Операция «замороженный хобот слона» (ЗХС), предложенная Kato еще в 1995 году, является одной из ключевых и популярных методик в хирургии расслоения аорты [1]. Основная идея этой методики заключается в одномоментной коррекции распространенной патологии дуги и нисходящего отдела [2]. За последние десятилетия операция ЗХС стала золотым стандартом при лечении как острых, так и хронических расслоений аорты А и В типа по Стэнфорду, а также торакоабдоминальных аневризм аорты (ТААА). Несмотря на неоспоримые преимущества методики, в виде индукции тромбоза ложного канала (ЛК) на уровне стент-графта и потенциальное положительное ремоделирование (ПР), связанное с этим, сохраняется риск дистальных аортальных событий, требующих повторного вмешательства. В ряде публикаций сообщается о высокой частоте реинтервенций на дистальной аорте, достигающей 60–80% в течение первых 5 лет наблюдения [3–5]. Этот факт ставит под сомнение предполагаемую универсальность подхода «ЗХС при расслоении – один этап» и требует более тщательной оценки долгосрочных результатов [6].

Целью настоящего исследования стало определение результатов операции ЗХС, частоты и структуры проксимальных и дистальных повторных вмешательств, а также выявление факторов риска, ассоциированных с реинтервенциями.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное одноцентровое обсервационное когортное исследование, включившее пациентов, перенёсших операцию ЗХС в ГНЦ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» в период с 2014 по 2025 год. В исследование были включены 347 пациентов, независимо от этиологии патологии (острое/ хроническое расслоение аорты А и В типа, аневризма, shaggy aorta и др.). Все вмешательства выполнялись с использованием гибридных протезов, включая Thoraflex Hybrid (Vascutek, Шотландия), E-Vita Open Plus (Jotec, Германия), «Мягкий хобот слона» (МедИнж, Пенза, Россия), Braile (Braile, Бразилия), Valiant Thoracic (Medtronic, США). Исследование “Ретроспективный анализ результатов гибридной хирургии грудной аорты аорты (Гибрид-Р)” одобрено локальным этическим комитетом 24.01.2025 (протокол заседания ЛЭК № 1 от 24.01.2025).

Критерии включения:

– выполнение операции ЗХС;

– возраст старше 18 лет;

-

– наличие доступных клинических данных и контрольных МСКТ минимум через 6 месяцев после операции;

– возможность использования нескольких типов гибридных протезов на основании оценки анатомических и клинических данных.

Критерии исключения:

-

– отказ от участия в исследовании.

Хирургическая техника

До 2014 года в нашем центре применялась преимущественно гибридная методика, получивший название «русский гибрид», включающая классическую технику «хобот слона» с последующим этапом ЭЛАГА. С 2014 года в нашем центре впервые в РФ начато активное использование современных фабричных гибридных протезов: первыми имплантированными изделиями стали Thoraflex Hybrid и E-Vita Open Plus. Начиная с 2019 года, в нашей практике внедрён и активно используется отечественный расслоение-специфический гибридный протез – «Мягкий хобот слона» (МедИнж, Пенза, Россия). Концепция этого гибридного протеза аорты основана на прогрессивном снижении радиальной жёсткости за счёт постепенного уменьшения толщины нитино-ловых колец. Дистальное кольцо имеет Z-образную форму ни-тинолового кольца и снижает жёсткость на 50 % по сравнению с первым кольцом. Кроме того, дистальный край снабжён сосудистым безнитиноловым сегментом длиной 2 см с девятью платиновыми рентгенконтрастными метками. Такая конструкция предотвращает жесткое давление на интиму и, тем самым, снижает риск развития новой дистальной стент-графт-индуцированной фенестрации (ДСИФ). Важным дополнением является общая длина протеза (200 мм) и отсутствие шовного кольца, что позволяет безопасно имплантировать его ниже уровня Th8 и эффективно закрывать возможные дистальные фенестрации, что положительно влияет на ремоделирование аорты [3, 7–9].

Пациенты были разделены на группы в зависимости от типа реинтервенции (эндоваскулярное лечение аневризм грудной аорты (ЭЛАГА) или открытая хирургия, а также в зависимости от этапного или экстренного характера вмешательств. Повторные вмешательства классифицировались как дистальные (ЭЛАГА, протезирование TAA, протезирование брюшной аорты (БА) и др.) и проксимальные (рестернотомия, репротезирование дуги).

Для оценки выживаемости и свободы от повторных вмешательств использовался анализ по методу Каплана-Мейера с использованием лог-рангового теста для сравнения кривых. Факторы риска, ассоциированные с повторными вмешательствами, определялись с помощью многофакторного логистического регрессионного анализа с расчётом отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительных интервалов (ДИ).

Результаты

В исследование были включены 347 пациентов, перенёсших операцию ЗХС в период с 2014 по 2025 гг. Средний возраст когорты составил 52,8 ± 11,5 лет, преобладали пациенты мужского пола (71 %). Расслоение аорты А типа по Стэнфорду было показанием к операции у 58,7 % пациентов, в основном в хронической стадии (41,6 %). Расслоение аорты В типа по Стэнфорду встречалось реже (21,3 %), и также преимущественно в хронической стадии (78,4 %). Большая половина когорты пациентов была оперирована с использованием расслоение-специфического гибридного протеза аорты «Мягкий хобот слона» (МедИнж, Пенза, Россия). Повторные вмешательства на аорте выполнялись в 47 случаях (13,5 %) пациентов, а дисплазия соединительной ткани была верифицирована у 11 % пациентов (табл. 1).

Таблица 1

Предоперационная характеристика пациентов

Preoperative patients characteristics

Table 1

|

Характеристика Characteristic |

N, Me (Q1; Q3), Mean (SD) |

|

Возраст, лет Age, years |

52,8 (11,5) |

|

Мужской пол, n (%) Male sex, n (%) |

247 (71,1) |

|

Индекс массы тела, кг/м2 Body mass index, kg/m² |

28,25 (4,5) |

|

Аневризма торакоабдоминальной аорты, n (%) Thoracoabdominal aortic aneurysm, n (%) |

62 (17,8) |

|

Shaggy аорта, n (%) |

7 (2) |

|

Расслоение аорты А типа по Стэнфорду, n(%) Stanford Type A aortic dissection, n (%) |

204 (58,7) |

|

- Острая стадия, n (%) Acute phase, n (%) |

70 (34,3) |

|

- Подострая стадия, n (%) Subacute phase, n (%) |

49 (24) |

|

- Хроническая стадия, n (%) Chronic phase, n (%) |

85 (41,6) |

Продолжение Таблицы 1

|

Расслоение аорты В типа по Стэнфорду, n (%) Stanford Type B aortic dissection, n (%)

Acute phase, n (%)

Subacute phase, n (%)

Chronic phase, n (%) |

74 (21,3) 3 (4) 13 (17,5) 58 (78,4) |

|

Тип гибридного протеза аорты, n Type of hybrid aortic prosthesis, n

Stent-graft “Soft Elephant Trunk”, n (%)

|

52 (17) 21 (10,6) 2 (0,5) 247 (66) 25 (8,3) |

|

Повторные вмешательство на аорте, n (%) Redo aortic repair |

47 (13,5) |

|

Наследственная дисплазия соединительной ткани, n (%) Hereditary connective tissue disorder, n (%)

Marfan syndrome, n (%)

|

38 (10,9) 21 (55,3) 2 (5,2) 1 (0,3) 1 (0,3) 13 (34,2) |

|

Артериальная гипертензия, n (%) Hypertension, n (%) |

286 (82,4) |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) Coronary artery disease, n (%) |

65 (18,7) |

|

Фракция выброса, % Ejection fraction, % |

59,5 (7,5) |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) History of stroke, n (%) |

33 (9,5) |

|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких, n (%) Chronic obstructive pulmonary disease, n (%) |

21 (6) |

|

Сахарный диабет, n (%) Diabetes mellitus, n (%) |

17 (4,8) |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) Atrial fibrillation, n (%) |

36 (10,4) |

|

Хроническая болезнь почек, n (%) Chronic kidney disease, n (%) |

80 (23) |

*ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, Me – median, SD – standard deviation

Классический вариант гибридной операции по «замороженный хобот слона» с использованием гибридного протеза выполнялся в превалирующем количестве случаев (83,2 %), тогда как гибридные подходы с применением ЭЛАГА были реализованы в 16,8 % случаев и являются на данном этапе историческим вариантом, и в настоящее время не используются. Средний диаметр гибридного протеза составил 28 (26; 30) мм, а длина имплантируемой части 150 (140; 180) мм. Протезирование дуги чаще проводилась с применением многобраншевых протезов (55 %), в то время как имплантация ветвей на единой площадке – в 45 % случаев. Для артериальной канюляции чаще всего использовалась правая подключичная артерия (65 %), также в примерно одинаковой частоте использовались ОБА, аорта и ОСА в зависимости от анатомии расслоения аорты. Мини-инвазивное вмешательство с использованием министернотомии выполнялось у 5,4 % пациентов. Средняя продолжительность искусственного кровообращения (ИК) составила 160 (134; 192) мин, ишемии миокарда (ИМ) – 94 (77; 118) мин, циркуляторного ареста (ЦА) – 32 (28; 39) мин при стандартной температуре 28 °C. Средний объем интраоперационной кровопотери в среднем составил 1000 (700; 1500) мл. Частота ре-эксплораций по поводу кровотечения – 6,3 %. В послеоперационном периоде параплегия зафиксирована в 0,5 % случаев, парапарез – в 3,7 % из которых более 50 % восстановилось в госпитальном периоде, ОНМК – 4 %. Средняя длительность ИВЛ составила 9 (7; 13) часов, пребывания в ОРИТ – 2 (1; 4) суток, а госпитализация – 10 (8; 14) суток. Госпитальная летальность составила 4,3 %. Средний срок наблюдения составил 60 месяцев (34,3–85,8 мес.) (табл. 2). Отдаленная выживаемость через 10-лет после операции составила 78 %.

Таблица 2

Ранние результаты операций

Overall results

Table 2

|

Характеристика Characteristic |

N (%), Me (Q1; Q3), Mean (SD) |

|

Тип гибридной операции: Type of hybrid repair:

Frozen Elephant Trunk, n (%)

|

322 (92,7) 25 (7,2) |

|

Размер протеза, мм Prosthesis size, mm |

28 (26; 30) |

|

Длина эндоваскулярной части, мм Endovascular part length, mm |

150 (140; 180) |

Продолжение Таблицы 2

|

Реконструкция брахиоцефальных ветвей, n (%) Branches repair, n (%)

Island technique, n (%)

Selective repair, n (%) |

156 (45) 191 (55) |

|

Артериальная канюляция, n (%): Arterial cannulation site, n (%)

Aorta, n (%)

Femoral artery, n (%)

Right subclavian artery, n (%)

Innominate artery, n (%)

Common carotid artery, n (%) |

60 (17,3) 20 (5,8) 227 (65) 10 (2,8) 30 (8,6) |

|

Сочетанные операции, n (%): Concomitant procedures, n (%)

Mitral valve repair, n (%)

Tricuspid valve repair, n (%)

Coronary artery bypass grafting, n (%) |

28 (8) 10 (2,8) 58 (16,7) |

|

Время ИК, мин Cardiopulmonary bypass time, min |

160 (134; 192) |

|

Время пережатия аорты, мин Aortic cross-clump time, min |

94 (77; 118) |

|

Время циркуляторного ареста, мин Circulatory arrest time, min |

32 (28; 39) |

|

Температура, °С Temperature, °C |

28 (28; 28) |

|

Кровопотеря, мл Blood loss, ml |

1,000 (700; 1500) |

|

Мини-стернотомия, n (%) Mini-sternotomy, n (%) |

19 (5,4) |

|

Ре-эксплорация по причине кровотечения, n (%) Re-exploration for bleeding, n (%) |

22 (6,3) |

|

Параплегия, n (%) Paraplegia, n (%) |

2 (0,5) |

|

Парапарез, n (%) Paraparesis, n (%) |

13 (3,7) |

|

Время ИВЛ, ч Ventilation time, h |

9 (7; 13) |

|

Время в ОРИТ, сутки ICU stay, days |

2 (1; 4) |

|

Время в стационаре, сутки Hospital stay, days |

10 (8; 14) |

|

Срок наблюдения, мес. Follow-up duration, months |

60 (34,3–85,8) |

|

ОНМК, n (%) Stroke, n (%) |

14 (4) |

|

Госпитальная летальность, n (%) Hospital mortality, n (%) |

15 (4,3) |

|

Отдаленная 10-летняя выживаемость, % Ten-year survival, % |

78 |

*ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких, ИК – искусственное кровообращение, ОБА – общая бедренная артерия, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии, ОСА – общая сонная артерия, ЦА – циркуляторный арест, ЧЗДА – частичная замена дуги аорты, ЭЛАГА – эндопротезирование нисходящей грудной аорты, Me – median, SD – standard deviation, TEVAR – thoracic endovascular aortic repair.

Проксимальные и дистальные реоперации

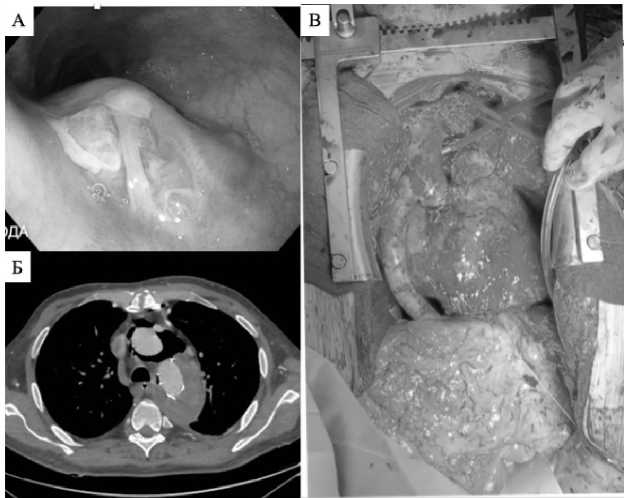

Повторные вмешательства на проксимальной аорте проводились реже (всего у 6 пациентов, что составило 1,7 %), при этом госпитальная летальность составила, а отдаленная 50 %, что еще раз подчеркивает как техническую сложность реинтервенций в этом сегменте, так и тяжелый соматический статус пациентов (табл. 3). В 1-ом случае у пациента на 3-й месяц после операции развилась аорто-пищеводная фистула в области дистального анастомоза аорты с гибридным протезом, что потребовало радикального удаления протеза корня, дуги и НГА с асцендо-абдоминальное шунтирование гомографтом (рис. 1).

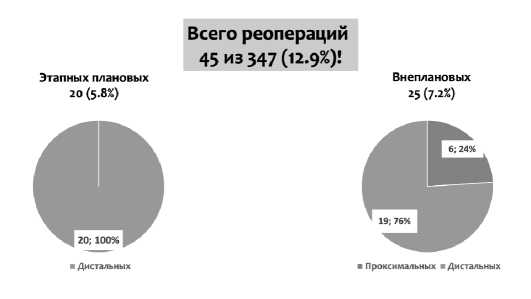

Плановые (этапные) реоперации потребовались 20 пациентам (5,8 %), тогда как внеплановые вмешательства – 25 (7,2 %) Характеристика плановых и экстренных вмешательств в зависимости от сегмента представлены на рисунке 2.

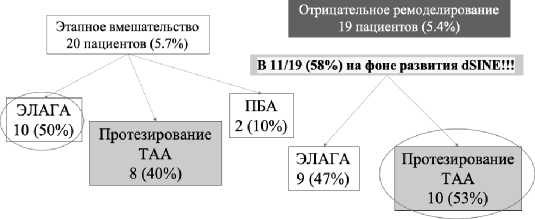

Дистальные реоперации встречались в 39 случаев – 11,2 % (рис. 3). В этой подгруппе у 20 пациентов (5,7 % из общей когорты) вмешательства несли плановый этапный характер. В 8 случаях (40 %) выполнено открытое протезирование то-е ракоабдоминальной аорты (TAA), в 10 (50 %) – ЭЛАГА, в 2 (10 %) – протезирование брюшной аорты. Отрицательное ремоделирование, как причина повторной операции, зафиксировано у 19 пациентов (5,4 % из общей когорты). У 11 из них (58 %) развитие этого осложнения произошло на фоне формирования ДСИФ, что вновь подчёркивает важную роль этого механизма в прогрессии аневризматической болезни и отрицательного ремоделирования заболевания. В этой группе открытая реконструкция TAA была проведена у 10 пациентов (53 %). Таким образом, почти каждая вторая операция на тора- коабдоминальном сегменте проводилась при наличии новой ДСИФ, особенно у пациентов с дисплазией соединительной ткани.

Таблица 3

Проксимальные реоперации после операции ЗХС

Proximal reoperations after Frozen Elephant Trunk procedure

Table 3

|

Причина Cause |

N |

Реоперация Reoperation |

Летальность Mortality |

|

Ложная аневризма в области проксимального анастомоза протезо-коронарного шунта False aneurysm at the site of proximal anastomosis of prosthetic-coronary bypass graft |

3 |

|

2 живы 2 alive 1 лет. исход через 3 года 1 death after 3 years |

|

Дегенерация двустворчатого аортального клапана Aortic valve replacement due to degeneration of a bicuspid aortic valve |

1 |

Протезирование аортального клапана Aortic valve replacement |

Жива Alive |

|

Ложная аневризма ВА и корня аорты на фоне инфекции протеза аорты False aneurysm of the ascending aorta and aortic root due to aortic graft infection |

1 |

Репротезирование гомографтом + омен-топластика Redo aortic arch replacement using homograft |

Госпитальная летальность In-hospital mortality |

|

Аорто-пищеводный свищ (инфекция протеза аорты) Aorto-esophageal fistula (infected prosthetic graft of the aortic arch) |

1 |

Асцендо-абдоминальное шунтирование гомографтом Ascending-to-abdominal aorta bypass using homograft |

Летальность через 5 мес Death after 5 months |

Рис. 1. Случай инфекции гибридного протеза у пациента после ЗХС с образованием аорто-пищеводной фистулы. А – аорто-пищеводный свищ; Б – МСКТ-диагностика инфекции протеза дуги аорты – парапротезный газ; В – выполненное асцендо-абдоминальное шунтирование гомографтом Fig. 1. Case of FET infection with aorto-esophageal fistula. A – aorto-esophageal fistula; B – CT infection view– paraprothetic gas; C – ascending-to-abdominal aortic bypass using homograft

Рис. 2. Диаграмма распределения реопераций после ЗХС

Fig. 2 . Distribution of reoperations after FET

Всего 39 случаев - 11.2%

Рис. 3. Характеристика распределения повторных дистальных реопераций. ПБА – протезирование брюшной аорты, ТАА – торакоабдоминальный отдел аорты, ЭЛАГА – эндоваскулярное лечение аневризмы грудной аорты Fig. 3. Characteristics of the distal aortic reoperations. PBA – abdominal aortic prosthetics, TAA – thoracoabdominal aorta, ELAGA – endovascular treatment of thoracic aortic aneurysm

Таким образом отрытое протезирование дистальной аорты перенесло 20 пациентов (18 с протезированием ТААА и 2 пациента с протезированием брюшной аорты). Наши данные показали хорошие ранние и отдаленные результаты открытой хирургии после ЗХС (табл. 4). Это подчёркивает более благоприятный прогноз у пациентов, перенесших плановые открытые вмешательства, особенно при наличии дисплазии соединительной ткани.

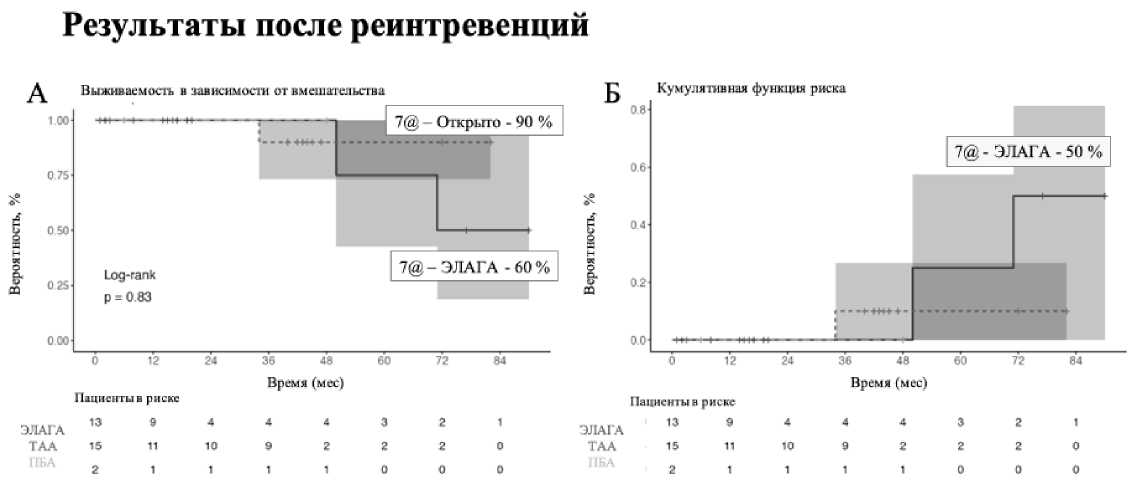

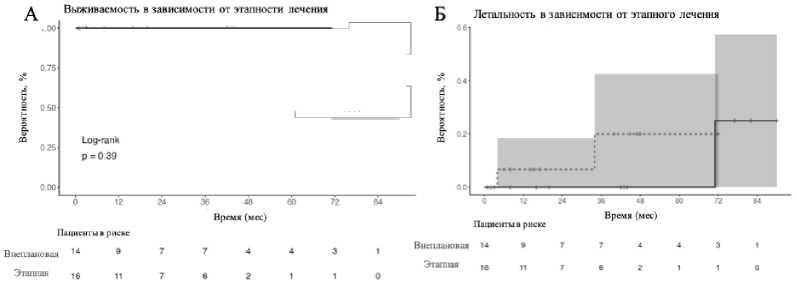

При сравнении отдаленных результатов после различных типов реинтервенций 7-летняя выживаемость после ЭЛАГА составила (60 %), тогда как после открытого вмешательства (90 %). Кумулятивная функция риска также показала более высокий риск летального исхода после ЭЛАГА в качестве реинтервенции – 50 % через 7 лет (рис. 4).

Анализ выживаемости в зависимости от характера вмешательства (плановое, внеплановое) показал отсутствие значимых различий среди пациентов, перенёсших плановые (7-летняя выживаемость составила 80 %) и экстренные повторные вмешательства (с отрицательным ремоделированием аорты 7-летняя выживаемость – 75 %). Кумулятивный риск летальности был выше в подгруппе с плановыми вмешательствами, особенно в первые 3 года наблюдения, что подчёркивает неблагоприятный прогноз, связанный с синдромом мега-аорты (рис. 5).

Таблица 4

Результаты открытой хирургии дистальной аорты после ЗХС

Table 4

Results of open thoracoabdominal surgery of the distal aorta after FET

|

Характеристика Characteristic |

N, Me (Q1; Q3), Mean (SD) |

% |

|

Этапные операции, n Staged procedures, n |

10 |

52,6 |

|

ДСИФ, n dSINE, n |

6 |

31,6 |

|

Время до реоперации, мес. Time to reoperation, months |

14 (11; 22) |

|

|

Протезирование ТАА Extent II, n TAA replacement Extent II, n |

2 |

10,5 |

|

Протезирование ТАА Extent III, n TAA replacement Extent III, n |

15 |

78,9 |

|

Протезирование брюшной аорты, n Abdominal aortic replacement, n |

2 |

10,5 |

|

Методика Crawford, n Crawford technique, n |

6 |

31,6 |

|

Методика Coselli, n Coselli technique, n |

4 |

21,1 |

|

Метод «кнопки» , n Button technique, n |

7 |

36,8 |

|

Бифуркационнное аорто-подвздошное протезирование, n Bifurcated aorto-iliac prosthetic repair, n |

11 |

57,9 |

|

Кровопотеря, мл Blood loss, ml |

1100 (1000; 1450) |

|

|

Окклюзия баллоном, n Balloon occlusion, n |

2 |

10,5 |

|

Висцеральная перфузия, n Visceral perfusion, n |

16 |

84,2 |

|

День в ОРИТ, день ICU stay, days |

1 (1; 2,5) |

|

|

Госпитальная летальность, n Hospital mortality, n |

0 |

0 |

|

Острое почечное повреждение, n Acute kidney injury, n |

3 |

15,8 |

|

Временный диализ, n Temporary dialysis, n |

1 |

5,3 |

|

Дыхательная недостаточность, n Respiratory failure , n |

2 |

10,5 |

|

Параплегия, n Paraplegia, n |

0 |

0 |

|

Парапарез, n Paraparesis, n |

1 |

5,3 |

|

Ре-эксплорация по причине кровотечения, n Re-exploration for bleeding, n |

1 |

5,3 |

|

Парез кишечника, n Intestinal paresis, n |

0 |

0 |

|

Реоперации после, n Reoperations after, n |

0 |

0 |

|

Отдаленная летальность, n Late mortality, n |

1 |

5,3 |

|

Койко-день в стационаре, дней Hospital stay, days |

12,21 (2,3) |

|

|

Время наблюдения после, мес. Follow-up after reoperation, months |

35,42 (27,6) |

*ДСИФ – дистальная стент-графт-индуцированная фенестрация, ОРИТ – от-С деление реанимации и интенсивной терапии, ТАА – торакоабдоминальный отдел аорты, dSINE – distal stent-graft induced new entry, ICU – intensive care unit, Me – median, SD – standard deviation

Анализ факторов риска реопераций

Проведение многофакторного анализа позволило выделить независимые предикторы повторных вмешательств (табл. 5). Наличие СТД является наиболее значимым предиктором: у пациентов с СТД риск повторного вмешательства был выше в 4 раза как в однофакторной (HR = 4,20; 95% ДИ: 2,02–8,72; p<0,001), так и в многофакторной модели (HR = 4,11; 95% ДИ: 1,69–10,01; p=0,002). Повторная операция на аорте в анамнезе также ассоциировалась с повышенным риском (HR = 2,81; 95% ДИ: 1,34–5,91; p=0,006), однако в многофакторном анализе достигала лишь тренда к значимости (HR = 2,39; p=0,063). Такие переменные, как стадия расслоения, пол и возраст, не показали статистически значимого влияния на риск реопераций

Результаты нашего 10-летнего опыта выполнения операции ЗХС подтверждают её эффективность как метода радикального одномоментного лечения сложных распространенных форм расслоения и аневризм грудной аорты [10–12]. Тем не менее, несмотря на высокую общую выживаемость (более 75 % на 10-летнем интервале), частота дистальных осложнений, включая отрицательное ремоделирование и развитие ДСИФ, остаётся значимой проблемой и требует дальнейшего совершенствования подходов к лечению и наблюдению за данной когортой пациентов.

Рис. 4. Выживаемость после реопераций в зависимости от типа вмешательства. А – Отдаленная выживаемость в зависимости от типа вмешательств; Б – Кумулятивная функция риска летального исхода после реинтервенций. ПБА – протезирование брюшной аорты, ТАА – торакоабдоминальная аорта, ЭЛАГА – эндоваскулярное лечения аневризмы грудной аорты

Fig. 4. Follow survival after reoperations depending on the type of reintervention. A – Follow up survival depending on the type of intervention; B – Cumulative risk function of death after reinterventions. PBA – abdominal aortic prosthetics, TAA – thoracoabdominal aorta, ELAGA – endovascular treatment of thoracic aortic aneurysm

Результаты после реинтревенций

Рис. 5. Выживаемость после реопераций в зависимости от характера вмешательства. А – Отдаленная выживаемость в зависимости от характера вмешательств; Б – Кумулятивная функция риска летального исхода после реинтервенций

Fig. 5. Survival after reoperations depending on the staging of the intervention. A – Long-term survival depending on the staging of interventions; B – Cumulative hazard function of mortality after reinterventions

Таблица 5

Анализ факторов риска реопераций на аорте после ЗХС

Table 5

Risk factor analysis for aortic reoperations after FET procedure

|

Фактор риска Risk factor |

Сумма Total |

HR (однофакторный) HR (univariable) |

HR (многофакторный) HR (multivariable) |

|

|

Соединительно-тканная дисплазия, n (%) Connective tissue disorder, n (%) |

НЕТ NO |

211 (86,5) |

– |

– |

|

ДА, n (%) YES, n (%) |

33 (13,5) |

4.20 (2,02–8,72, p<0,001) ** |

4,11 (1,69–10,01, p=0,002) ** |

|

|

Повторная операция на аорте, n (%) Previous aortic surgery, n (%) |

НЕТ NO |

205 (84) |

– |

– |

|

ДА YES |

39 (16) |

2.81 (1,34–5,91, p=0,006) * |

2,39 (0,96–5,97, p=0,063) * |

|

|

Аневризмa, n (%) Aneurysm, n (%) |

52 (21,3) |

– |

– |

|

|

Стадия расслоения, n (%) Dissection phase, n (%) |

Острая Acute |

55 (22,5) |

0,65 (0,18–2,30, p=0,5) |

0,89 (0,23–3,46, p=0,867) |

|

Подострая Subacute |

41 (16,8) |

1.53 (0,52–4,44, p=0,438) |

1,84 (0,59–5,8, p=0,296) |

|

|

Хроническая Chronic, |

96 (39,3) |

1,03 (0,39–2,76, p=0,947) |

0,65 (0,23–1,83, p=0,418) |

|

|

Пол, n (%) Sex, n (%) |

Женский Female |

72 (29,5) |

– |

– |

|

Мужской Male |

172 (70,5) |

1,8 (0,69–4,70, p=0,233) |

2,16 (0,78–6,02, p=0,139) |

|

|

Возраст, лет Age, years |

Mean (SD) |

53,8 (12,5) |

0,98 (0,96–1,01, p=0,188) |

1,01 (0,98–1,05, p=0,418) |

*HR – hazard ratio, SD – standard deviation

Обсуждение

Анализ подгрупп показал, что около 13,5 % пациентов потребовали повторного вмешательства, причём почти половина из них – по поводу отрицательного ремоделирования дистальной аорты. Как видно на представленных графиках Каплана-Мейера (рис. 5), при сравнении плановых и внеплановых повторных вмешательств не выявлено статистически значимых различий в долгосрочной выживаемости (лог-ранк, p = 0,39). Однако при оценке типа повторного вмешательства было отмечено увеличение риска летального исхода в группе эндоваскулярных повторных операций, которые сопровождались более низкой 7-летней выживаемостью (60 % против 90 %). Современная стратегия этапного лечения, особенно с применением открытых реконструкций торакоабдоминального сегмента, позволяет добиться высокой выживаемости и минимальной летальности [13]. Несмотря на более высокий интраоперационный риск при открытом протезировании, открытые вмешательства обеспечивают стабильный результат, особенно у пациентов с СТД и пациентов молодого возраста. Это подчёркивает необходимость персонализированного подхода при выборе метода повторного лечения.

Отрицательное ремоделирование и ДСИФ, как показал наш анализ, нередко развиваются в течение первых 2–3 лет наблюдения, особенно у пациентов с СТД и при использовании неспецифических для расслоения гибридных протезов аорты. Основные работы, представленные в современной литературе, также подчёркивают роль дистальной механической травмы интимы как основного триггера поздних осложнений [8, 14, 15].

Внедрение в клиническую практику принципиально новых расслоение-специфических гибридных протезов с мягким дистальным концом, в частности, отечественного гибридного протеза «Мягкого хобота слона», позволяет снижать риск возникновения ДСИФ и тем самым отрицательного ремоделирования, как это продемонстрировано и в нашем исследовании. Тем не менее, даже при использовании этих протезов у ряда пациентов высокого риска сохраняется необходимость в дистальных реинтервенциях, что требует активного послеоперационного мониторинга.

Заключение

Операция ЗХС остаётся золотым стандартом в лечении распространенных заболеваний грудной аорты, обеспечивая высокую выживаемость в отдаленном периоде. Однако дистальные осложнения, включая отрицательное ремоделирование и ДСИФ, сохраняют свою актуальность и требуют активного изучения. Результатом данной работы стали следующие тезисы: 1) операция ЗХС имеет удовлетворительные ранние и отдаленные результаты, и может активно применяться в опытных центра у пациентов со сложной патологией дуги и НГА, 2) использование расслоение-специфических стент- графтов снижает частоту ДСИФ, 3) открытые вмешательства при повторных операциях обеспечивают лучшие долгосрочные результаты по сравнению с эндоваскулярными методами, 4) пациенты с СТД требуют особо тщательного наблюдения и раннего этапного вмешательства, 5) Ключевыми факторами успешного лечения и профилактики поздних осложнений являются индивидуализированный подход к выбору протеза, оптимизация хирургической стратегии и активное послеоперационное наблюдение.

Оптимизация хирургической стратегии, индивидуализация выбора протеза и активное послеоперационное наблюдение остаются ключевыми факторами успешного лечения и профилактики поздних осложнений после ЗХС.