Отдельные аспекты мониторинга участка Средней Оби

Автор: Ямпольская Т.Д., Благородова Л.Д., Тартынова В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-6 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследованный участок Средней Оби в пределах 42-километровой акватории выше и ниже г. Сургута характеризуется слабощелочными и щелочными значениями рН воды. Воды данной акватории имеют низкое содержание сульфатов и концентрации фосфатов находятся в пределах ПДК. Из элементов азотной группы выявлено превышение ПДК по содержанию аммонийного азота. Численность сапрофитной гетеротрофной и литоавтотрофной микрофлоры значительная (0,3-0,35 тыс.кл/мл). Численность аллохтонной микрофлоры (БГКП) в летний период достигает значений 04,-0,6 тыс.кл/мл).

Средняя обь, азот, фосфат-ионы, сульфат-ионы, микрофлора

Короткий адрес: https://sciup.org/148199875

IDR: 148199875 | УДК: 504.406(282.256.14)

Текст научной статьи Отдельные аспекты мониторинга участка Средней Оби

Обь – река Западной Сибири, самая протяжённая в России и вторая по протяжённости в Азии, занимает первое место по площади бассейна – 2990 тыс. км² и третье, после рек Лена и Енисей, по водности. Среднегодовой сток реки 394 км3. Протяженность Оби в пределах округа составляет 928 км. По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы). Особенностью водосбора Оби является его исключительная заболоченность. На всей территории Ханты-Мансийского округа Обь является типично равнинной рекой с небольшим уклоном. Питание р. Оби смешанное, с преобладанием снегового. Доля снегового питания составляет 50%, дождевого – 26%, грунтового – 16%, ледникового – 8%. В течение года удельное значение типов питания в водном балансе значительно колеблется, с чем связаны существенные изменения в минерализации и химическом составе речных вод. В период весеннего половодья за счёт увеличения объёма стока минерализация воды оказывается минимальной. По величине общей минерализации р. Обь относится к маломинерализованным водам в период открытой воды и средней минерализации в зимний период [1-3].

Участок Средней Оби подвержен интенсивной антропогенной нагрузке, обусловленной деятельностью предприятий нефтегазового комплекса, сопутствующей урбанизацией. В связи с этим появляется необходимость всестороннего

мониторинга главной реки Ханты-Мансийского округа. В нашей работе проведено исследование микробиологических и отдельных химических характеристик участка Средней Оби, являющихся одними из основных показателей состояния водоёмов.

Отбор образцов воды производился в октябре 2008 г. и июне 2009 г. на 9 стационарных точках в пределах 42-километровой акватории выше и ниже г. Сургута от отметки 1490 км до отметки 1448 км. Места отбора проб устанавливались с учётом расположения источников антропогенного воздействия:

-

1) 1490 км – точка находится выше г. Сургута, она меньше всего подвержена воздействию городских сбросов;

-

2) 1486 км р. Обь. Устье протоки Санина. Исток реки Почекуйка. Ниже поселка Банный;

-

3) 1481 км, устье р. Чёрная, впадает в р. Обь;

-

4) 1476 км р. Обь, ниже речного вокзала;

-

5) 1470 км – устье протоки Чёрная, точка, расположена ниже речного вокзала;

-

6) 1459 км – протока Белоярская, точка в районе железнодорожных и автомобильных мостов;

-

7) 1457 км – протока за мостами;

-

8) 1455 км – р. Обь ниже от мостов на 4 км;

-

9) 1448 км – точка, расположенная ниже г. Сургута на 7 км.

Отбор проб воды осуществлялся пробоотборной системой для экологических исследований ПЭ-1310 с 2-метрового горизонта в первой половине дня. Во второй половине дня проводился микробиологический анализ. Определение сульфатов в воде проводили комплексонометрическим методом с трилоном Б [4]. Аммонийный азот, содержание нитрит-ионов, нитрат-ионов определяли фотометрически: азот аммония – с реактивом Несслера при длине волны 425 нм [5]; нитрит-ионы – с реактивом Грисса при длине волны 520 нм [6]; нитрат-ионы – с салициловой кислотой при длине волны 410 нм [7]. Определение фосфат-ионов в природных водах проводили восстановлением аскорбиновой кислотой фотометрически при длине волны 690нм [8].

Микробиологические исследования проводились чашечным методом Коха на соответствующих питательных средах: численность гетеротрофной микрофлоры (аммонификаторов) учитывалась – на питательном агаре (МПА), литоавтотрофов – на среде Траутвейна, сахароли-тиков – на Чапека, бактерий группы кишечной палочки – на Эндо, микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота – на крахма-ло-аммиач-ном агаре (КАА) [9-11].

Участок Средней Оби подвержен различным типам антропогенных воздействий – осушительная мелиорация, нарушение режима стока, строительство гидротехнических сооружений, переходы коммуникаций через водотоки, тепловое, химическое и бактериальное загрязнение, которые приводят к изменению химического состава воды. При использовании в качестве критерия антропогенной нагрузки превышение значений показателей химического состава над фоновыми для рек региона, наиболее иллюстративными на территории населенных пунктов являются минеральные формы азота и фосфора [12].

Наличие в водах ионов NO 3 - обусловлено процессом нитрификации – окисления аммонийных ионов в присутствии растворенного кислорода под действием нитрифицирующих бактерий. Концентрация ионов NO 3 - в воде – важный санитарный показатель состояния водоёма, увеличение концентрации ведет к ухудшению состояния водоёма [13]. По нашим данным на исследованном участке Средней Оби в азотной группе превышения ПДК по нитратам не выявлено и их содержание в среднем составляет 2-4 мг/л (табл. 1).

Таблица 1. Содержание различных форм азота, фосфат-ионов и сульфатов в осенний период (мг/л)

|

Точка отбора,км |

Аммонийный азот |

Нитраты |

Нитриты |

Фосфаты |

Сульфаты |

|

|

1 |

1490 |

0,56 |

1,93 |

0,03 |

0,19 |

68 |

|

2 |

1486 |

0,63 |

3,02 |

0,02 |

0,20 |

42,4 |

|

3 |

1481 |

0,76 |

1,71 |

0,02 |

0,23 |

13,6 |

|

4 |

1476 |

0,66 |

2,73 |

0,01 |

0,17 |

46,4 |

|

5 |

1470 |

0,70 |

2,65 |

0,02 |

0,20 |

66,4 |

|

6 |

1459 |

0,83 |

3,09 |

0,02 |

0,21 |

65,6 |

|

7 |

1457 |

0,81 |

3,59 |

0,02 |

0,26 |

44 |

|

8 |

1455 |

0,82 |

4,42 |

0,02 |

0,27 |

35,2 |

|

9 |

1448 |

0,77 |

3,70 |

0,02 |

0,28 |

40 |

|

ПДК |

0,39 |

40,0 |

0,02 |

0,25 |

500 |

|

Содержание нитритов является важным санитарным показателем. Они значительно опаснее нитратов, поэтому их содержание в воде контролируется более строго [13, 14]. По нашим данным содержание нитритов находится на уровне ПДК за исключением 1-й точки отбора (0,03 мг/л) (табл. 1). Повышенное содержание нитритов указывает на усиление процессов разложения органических веществ в условиях медленного окисления NO2- в NO3-, что указывает на загрязнение водоема. Наличие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония (NH 4 +) связано главными образом с процессами биохимической деградации белковых соединений, дезаминирования аминокислот, разложения мочевины. Достаточно высокие концентрации аммонийного азота в воде свидетельствуют об антропогенном загрязнении [13]. Согласно нашим результатам содержание аммонийного азота во всех точках отбора превышает ПДК в 1,5-2 раза (табл. 1).

Присутствие фосфат-ионов в воде рек обусловлено, с одной стороны, процессами трансформации органического вещества, с другой стороны поступлением со сточными водами [15, 16]. Содержание фосфатов в большинстве точек находится в пределах ПДК, незначительное превышение выявлено в 7, 8, 9 точках (табл. 1). Постоянные компоненты природных вод – сульфаты – при высоком содержании ухудшают качество воды. Сульфат-ионы содержатся в водах атмосферных осадков – вследствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива и загрязнения воздуха промышленными выбросами [15, 17]. Содержание сульфатов исследуемого участка Средней Оби в оба периода исследований низкое и не превышает значений 70 мг/л (табл. 1).

Наряду с приведенными выше химическими показателями на изучаемом участке реки нами также определялись рН и температура воды в момент отбора. По полученным результатам выявлено, что данный участок характеризуется щелочными значениями рН (8,0-8,4 ед.) в осенний период 2008 г. и слабощелочными (7,4-7,7) в летний 2009 г. При этом средняя температура воды в летний период составляла 13-140С и 7-80С в осенний. Температура и кислотность среды определяют скорость химических реакций и биохимических процессов, а, следовательно, и стабильность биологической составляющей водоема, в качестве которой нами изучались различные экологотрофические группы микроорганизмов (ЭТГМ).

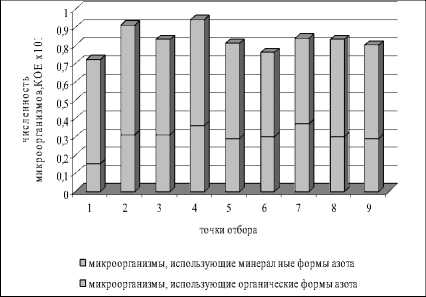

Численность бактерий значительно меняется по сезонам, заметно повышается в реках ниже очагов загрязнения органическими веществами [18, 19]. По бактериальным показателям выделяют 5 классов качества воды. Основными показателями в этом аспекте являются численность гетеротрофной микрофлоры (ОМЧ) и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Согласно нашим данным исследованный участок реки по классам качества воды осенью 2008 г. характеризуется как «чистый», а летом 2009 г., – как «загрязненный» и частично «удовлетворительно чистый» (табл. 2). При изучении экологотрофических групп микроорганизмов распределение оказалось следующим: в осенний период в 1,5-2 раза выше численность гетеротрофной микрофлоры, а в летний период на 2-3 порядка выше численность литоавтотрофной микрофлоры (табл. 2). Преобладание гетеротрофов в осенний период обусловлено поступлением большого количества органического вещества и реализацией гетеротрофами r-стратегии жизни.

Таблица 2. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов на исследованном участке средней Оби (КОЕ×103)

|

Точка отбора |

Осень, 2008 г. |

Лето, 2009 г. |

|||||||

|

№ п/п |

км |

гетеротрофы |

БГКП |

литоавтотрофы |

сахаро-литики |

гетеротрофы |

БГКП |

литоавтотрофы |

сахаро-литики |

|

1 |

1490 |

0,15 |

0,002 |

0,08 |

0,02 |

0,04 |

62,21 |

15,57 |

8,03 |

|

2 |

1486 |

0,31 |

0,006 |

0,28 |

0,03 |

0,29 |

51,55 |

11,79 |

8,69 |

|

3 |

1481 |

0,31 |

0,004 |

0,13 |

0,01 |

0,04 |

62,72 |

11,2 |

16,91 |

|

4 |

1476 |

0,36 |

0,014 |

0,2 |

0,02 |

0,08 |

40,06 |

4,53 |

0,61 |

|

5 |

1470 |

0,29 |

0,008 |

0,16 |

0,02 |

6,03 |

0,03 |

0,21 |

0,05 |

|

6 |

1459 |

0,3 |

0,013 |

0,17 |

0,02 |

0,02 |

10,59 |

28,32 |

0,72 |

|

7 |

1457 |

0,37 |

0,016 |

0,23 |

0,02 |

0,04 |

36,38 |

3,65 |

1,96 |

|

8 |

1455 |

0,3 |

0,005 |

0,19 |

0,04 |

0,02 |

39,84 |

36,2 |

36,2 |

|

9 |

1448 |

0,29 |

0,011 |

0,3 |

0,05 |

0,21 |

34,4 |

6,01 |

14,05 |

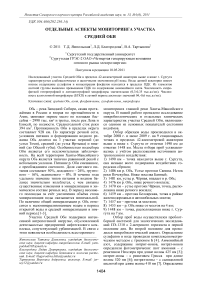

Известно, что на первом этапе деструкции органического вещества (ОВ) основная роль принадлежит аэробным бактериям, осуществляющим гидролиз . В них следует различать группировки сахаролитических, протеолитических, липолитических организмов, использующих соответственно полимеры углеводов, азотистых соединений, липидов и продукты их гидролиза. Выявленное нами соотношение численности микроорганизмов, усваивающих органические и минеральные формы азота, указывает на преобладание в водах процессов минерализации во все периоды исследования. Исключение составляет 5 точка отбора, расположенная ниже речного вокзала (устье протоки Чёрная) в летний период 2009 г, характеризующейся высокой степенью антропогенной нагрузки (рис. 1).

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить умеренную зависимость (r = 0,55) между численностью гетеротрофной микрофлоры и содержанием аммонийного азота; от умеренной до высокой (r = 0,64-078) между содержанием нитратов и численностью литотроф-ной микрофлоры. Щелочные значения рН в осенний период 2008 г. коррелируют с численностью литотрофов и сахаролитиков (r = 0,71-0,82); снижение кислотности до слабощелочных значений в летний период не выявляют такой зависимости.

Осень 2008 г.

□ микроорганизмы, использующие минеральные формы азота □ микроорганизмы, использующие органические формы азота

Лето 2009 г.

Рис. 1. Численность микроорганизмов, усваивающих органические и минеральные формы азота

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить умеренную зависимость (r = 0,55) между численностью гетеротрофной микрофлоры и содержанием аммонийного азота; от умеренной до высокой (r = 0,64-078) между содержанием нитратов и численностью литотроф-ной микрофлоры. Щелочные значения рН в осенний период 2008 г. коррелируют с численностью литотрофов и сахаролитиков (r = 0,71-0,82); снижение кислотности до слабощелочных значений в летний период не выявляют такой зависимости.

Выводы: исследованный участок Средней Оби по классам качества воды относиться к чистым и удовлетворительно чистым, характеризуется слабощелочными и щелочными значениями рН, превышением ПДК в 1,5-2 раза по содержанию аммонийного азота. В водах исследованного участка преобладают процессы минерализации веществ и численность литоавтотрофной микрофлоры зависит от щелочных значений рН водоема.

Список литературы Отдельные аспекты мониторинга участка Средней Оби

- Экология Ханты-Мансийского автономного округа/под ред. В.В. Плотникова. -Тюмень: СофтДизайн, 1997. 288 с.

- Обзор. «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа в 1998 году». -Ханты-Мансийск, 1999. 154 с.

- Обзор. «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа в 1999 году». -Ханты-Мансийск, 2000. 130 с.

- Кульский, Л.А. Химия и микробиология воды/Л.А. Кульский, Г.М. Левченко, М.В.Петрова. -М.: Высшая школа, 1976. 116 с.

- РД 118.02.3-90. Методика выполнения измерений содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методики химического анализа поверхностных, пластовых и сточных вод.

- ПНД Ф 14.1:2.3-95 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса.

- РД 118.02.2-90. Методика выполнения измерений содержания нитрат-ионов с салициловой кислотой фотометрическим методом.

- ПНД Ф 14.1:2.112-97 (2004) Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфат-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом восстановлением аскорбиновой кислотой. ФГУ «ФЦАО» («ЦЭКА»).

- Романенко, В.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов: лабор. Руководство/В.И. Романенко, С.И. Кузнецов. -Л.: Наука, 1974. 194 с.

- Руководство к практическим занятиям по микробиологии/под ред. Н.С. Егорова. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МГУ, 1995. 224 с.

- Теппер, Е.З. Практикум по микробиологии: учебное пособие для вузов/Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева. -М.: Дрофа, 2005. 256 с.

- Шорникова, Е.А. Материалы к гидрохимической характеристике водотоков бассейна Средней Оби//Экология и природопользование в Югре: Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры экологии СурГУ (Сургут, 16-17 октября 2009 г.) -Сургут: ИЦ СурГУ, 2009. С. 152.

- Алтунин, В.С. Контроль качества воды: Справочник/В.С. Алтунин, Т.М. Белявцева. -М.: Колос, 1993. 367 с.

- Руководство по хим. анализу поверхностных вод суши/под ред. А.Д. Семёнова. -Л., Гидрометеоиздат, 1977. 542 с.

- Ивчатов, А.Л. Химия и микробиология воды/А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. -М.: ИНФРА-М, 2006. 218 с.

- Шорникова, Е.А. Динамика состояния экосистем водотоков на лицензионных участках нефтяных месторождений Среднего Приобья // Нефтезаговое дело [Электронный журнал] http//www.ogbus.ru - 2007. 26 с.

- Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него жизнедеятельности человека/под ред. М.В. Иванова. -М.: Наука, 1983. 421 с.

- Поверхностные воды//Обзор о состоянии окружающей среды ХМАО. -Комитет ЭиОП, 1998. 137 с.

- Жданова, Г.А. Сравнительная оценка санитарно-гидробиологического состояния водохранилищ Днепровского каскада методом биоиндикации/Г.А. Жданова и др.//Самоочищение и биоиндикация загрязненных вод. -М., 1980. С. 264-267.

- Уварова, В.И. Современное состояние качества воды р.Оби в пределах Тюменской области//Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. Вып. 1. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. С. 18-26.