Отношение к демократии в России: конец эпохи Ельцина

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-политические исследования

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181727

IDR: 142181727

Текст статьи Отношение к демократии в России: конец эпохи Ельцина

Общая проблема, некоторые аспекты которой затрагиваются в настоящем исследовании1, - значение политической культуры в развитии авторитарной тенденции в России, все с большей отчетливостью проявляющейся в последние годы. Политический режим в нашей стране эволюционировал, по авторитетному заключению Freedom House (2006), от формальной электоральной демократии 90-х годов к наполовину консолидированной авторитарной системе, появившейся при президенте Путине. Поскольку перемены, ведущие к централизации и монополизации власти, происходили, судя по результатам президентских и парламентских выборов, при широкой общественной поддержке, в фокусе научной дискуссии вновь оказалась проблематика, относящаяся к особенностям российской политической культуры.

Теоретическое основание дебатов – положение, согласно которому одним из важнейших условий консолидации демократии является приверженность общественности ее принципам и нормам, то есть демократическая культура (Almond and Verba, 1989; Inglehart, 1990; 1997; In-glehart and Welzel, 2005; Lipset, 1994; Патнэм, 1996). Продвижению демократизации в некоторых из стран «третьей волны» (Huntington, 1991), согласно точке зрения, разделяемой сегодня ведущими исследователями этой проблематики, препятствуют особенности их политической культуры (Diamond, 1999; Linz and Stepan, 1996; Shin, 2006). Консолидация демократии подразумевает, что большая часть общества принимает правила, на которых строится демократическая политика, и считает эту форму правления предпочтительной по отношению к любым альтернативам. Так, согласно Х. Линцу и А. Степану, «демократический режим является консолидированным, когда в общественном мнении, даже при возникновении серьезных экономических проблем и глубокой неудовлетворенности властями, преобладает убеждение в том, что демократические процедуры и институты являются наиболее приемлемым способом управления коллективной жизнью, и когда поддержка альтернативных политических систем достаточно слаба или не связана существенным образом с продемократическими силами» (Linz and Stepan, 1996, p.16). Демократизация, проводит ту же мысль Д.Ч. Шин, - это не только смена политического режима, преобразование авторитарных структур и процедур в демократические институты, но и изменение самих граждан, проявляющееся в отказе от представлений о достоинствах авторитаризма и в укреплении убежденности в преимуществах демократии (Shin, 2006, p.2). Этот процесс остается незавершенным до тех пор, пока демократия не получит безусловной поддержки со стороны преобладающего большинства граждан (там же, p.8). Л. Даймонд полагает, что «минимальный порог массовой поддержки демократии в консолидированном режиме» -две трети граждан (Diamond, 1999, p.179).

Поддержка демократии со стороны граждан – многоуровневый феномен. Она включает «нормативную» составляющую – отношение к демократии как к идеальному типу, а также убеждения и оценки, относящиеся к работе реальных демократических институтов. Среди ценностей, аттитюдов и убеждений, составляющих необходимую для демократического развития политическую культуру, на- иболее фундаментальным является «убеждение в том, что демократия предпочтительнее, чем любая из ее альтернатив» (Shin, 2006, p.8). Изучение приверженности людей этому убеждению показало: демократия имеет почти повсеместную поддержку в сегодняшнем мире. Сравнительные исследования с глобальным охватом свидетельствуют о том, что большинство граждан в любой из изучавшихся стран с одобрением относятся к этой форме правления. Согласно опросам общественного мнения «Voice of the People 2005», проведенным более чем в 65 странах (Gallup International, 2005), 79% людей в мире считают демократию, несмотря на возможные недостатки, лучшей формой правления. Правда, как отмечают Р. Инглехарт и К. Велцел при рассмотрении данных World Values Survey, едва ли не всеобщая «поддержка демократии на словах», отраженная в общественном мнении, слабо связана с формированием в том или ином обществе действующих демократических институтов. «В нынешний исторический момент демократия почти повсеместно имеет позитивный образ, однако эти одобрительные мнения зачастую поверхностны, и если они не сочетаются с глубже укорененными ориентациями на терпимость, доверие и участие, мало шансов на то, что эффективная демократия появится на социетальном уровне» (Inglehart and Welzel, 2003, p.61). Несмотря на значительное увеличение за три последних десятилетия числа демократических стран и распространение приверженности народов этой форме правления, заключает свое исследование Д.Ч. Шин, «новые демократии достигли относительно небольшого прогресса в преодолении массами граждан устоявшихся традиций авторитаризма. В большинстве из этих стран сегодня лишь скромное меньшинство выражает безусловную приверженность демократической политике» (Shin, 2006, p.17).

Что же можно сказать об отношении к демократии российских граждан? Поддерживают ли они ее хотя бы на словах, полагая лучшей по сравнению с другими формой правления? Хотя имеющиеся факты и их интерпретации противоречивы, в целом, они заставляют в этом усомниться. Рассмотрим результаты исследований, в которых затрагивалась эта проблема.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ИДЕАЛУ И НУЖНА ЛИ РОССИИ ДЕМОКРАТИЯ:

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из показателей отношения людей к демократии в нашей стране могут служить мнения о прежнем политическом режиме и сопоставительные оценки различных этапов отечественной истории XX века. Уже к середине 90-х годов большинство в России положительно оценивало политическую и в особенности экономическую системы, существовавшие в советское время (Роуз, Харпфер, 1996). И в 2004 г. «58% одобрительно отзываются об обеих этих сторонах советского строя», и только «16% последовательно негативно настроены» (Роуз, Манро, Мишлер, 2005, с.37). Более того, по данным New Russia Barometer, на протяжении десятилетия с 1992 г. по 2001 г. «доля тех, кто дает советскому режиму позитивную оценку, растет: в 1992 г. таких было лишь 50%, в 1996 г. -60%, а после 1998 г. благоприятное видение доперестроечных времен разделяли уже не менее 70% респондентов» (Роуз, 2002а, с.28). В последующем соотношение позитивных и негативных мнений менялось мало, хотя положительных оценок стало немного меньше: в 2004 г., например, это соотношение равнялось 65% к 27% (динамику оценок с 1992 по 2004 г. см. . На этом же сайте приводятся оценки появившейся в постсоветское время политической системы, позволяющие проследить перемены общественного мнения за этот же промежуток времени. Положительные мнения стали преобладать над отрицательными только с приходом к власти президента В.В. Путина – как раз тогда, когда, согласно классификации Freedom House (см.: , наша страна утратила статус электоральной демократии и была отнесена к числу «несвободных» государств.

Периоды, которые в 1999 г. гораздо чаще других получали со стороны наших соотечественников негативные оценки, были связаны с именами Ельцина и Горбачева, а наибольшее число позитивных мнений собирала «эпоха застоя» Брежнева (Левада, 2000а, с.12, табл.11). Если в 1994 г. брежневская эпоха имела наилучшее соотношение мнений «принесла больше хорошего» или «принесла больше плохого», выражавшееся пропорцией 36% к 16%, то через пять лет ее лидерство стало неоспоримым - соответствующий показатель был равен 51% к 10% (Дубин, 2003a, с.21, табл.5). Согласно опросам 2000 г., жители Свердловской, Нижегородской и Тамбовской областей были «единодушны при определении самого лучшего периода в недавней российской истории: брежневская эра!» (Teorell, 2002, p.18). В 1995 г. 34%, а в 1997 г. – 36% считали, что жизнь в стране была лучше при Брежневе, а к 2002 г. доля тех, кто разделял эту точку зрения, достигла 49% - значения, намного превышающего число голосов, поданных за любой другой период (Дубин, 2003b, с.25). Оценивая в марте 2004 г. перспективу возвращения страны к брежневским временам, 39% респондентов отнеслись к этому положительно, 48% - отрицательно, причем «резко отрицательно» - лишь 19% (Левада-Центр, 2004, табл.2.17).

С начала 90-х гг. и по настоящее время, как свидетельствуют ежегодные опросы ВЦИОМ и Левада-Центра, охватывающие 1992 – 2004 гг., в российском обществе преобладало убеждение в том, что «было бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как было до начала перестройки». Такой позиции неуклонно придерживались около половины россиян, которые заметно перевешивали тех, кто не соглашался с этим суждением (Левада, 2002, с.8, табл.1; Левада-Центр, 2004, табл.2.7). Так, например, в 1992 г. это соотношение равнялось 45% к 39%, в 1996 г. – 51% к 41%, а в 2001 г. – 54% к 39%. В настоящее время (опрос 2005 г.) этот показатель - 48% к 40% (Левада, 2005, с.8). Восемь исследований, выполненных в рамках New Russia Barometer с 1994 г по 2001 г., зафиксировали постепенное увеличение числа тех, кто считал, что «было бы лучше восстановить бывшую коммунистическую систему», - с 27% до 47% (Роуз, 2002b, с.15, табл.2).

Значительная часть российского общества продолжает уповать на авторитарный режим, и число его сторонников в последние годы продолжает расти. Применительно к ситуации второй половины 90-х гг. Х.П. Харланд, Х.-Й. Ниссен и В. Францен пишут: «<…> четыре пятых <…> в России <…> придерживаются мнения, что для <…> страны в настоящее время важнее жесткое руководство, чем демократические отношения» (2000, с.62). По данным ВЦИОМ, в 1995 г. две трети респондентов были согласны с тем, что «сильный лидер может дать стране больше, чем самые хорошие законы», и в последующие три года сторонников этой точки зрения стало еще на 10% больше (Левада, 2000b, с.10, табл.2). В пяти опросах ВЦИОМ - Левада-Центра, рассредоточенных между 1989 г. и 2006 г., задавался вопрос о том, бывают ли в жизни страны ситуации, «когда народу нужен сильный и властный руко- водитель, ‘сильная рука’». Оказалось, что поддержка автократии в течение постсоветских лет постепенно нарастала. Так, в 1989 г. соотношение позиций «нашему народу постоянно нужна ‘сильная рука’» и «ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека» выражала пропорция 25% к 44%, в 1994 г. она стала 35% к 23%, в 1995 г. – 34% к 24%, в 1996 г. – 37% к 18%, а в 2006 г достигла показателя 42% к 20% (Левада-Центр, 2006, табл.2.13). При этом увеличивалась и доля тех, кто, не разделяя утверждения «сильная рука нужна нашему народу постоянно», все же полагал, что в сложившейся в стране ситуации всю полноту власти следует сосредоточить в одних руках (с 16% в 1989 г. до 31% в 2006 г.). В сумме сторонников «сильной руки» в 2006 г. стало 73%, тогда как в 1989 г их было гораздо меньше -41% (там же). Отвечая в 2000 г. на вопрос о том, что сейчас нужнее всего России, 71% ответили «сильный лидер», и лишь 13% полагали, что это – «демократические институты власти» (Левада, 2000b, с.10).

В то же время, размышляя в 2004 г. о том, какая форма правления подходит для нашей страны, российские граждане недвусмысленно высказывались в поддержку демократической системы: 45% - за президентскую республику и еще 16% - за парламентскую республику (Левада-Центр, 2004, табл.2.13). Автократию, подразумевая под этим «единоличную власть вождя (как при Сталине, Мао, Ф.Кастро)», поддерживал каждый десятый, а остальные режимы – самодержавная и парламентская монархии, военная и партийная диктатуры - набирали лишь считанные проценты сторонников.

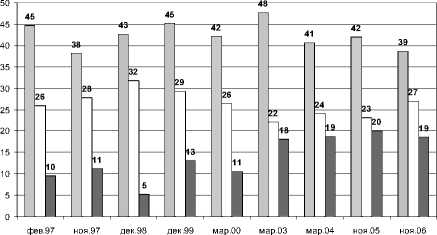

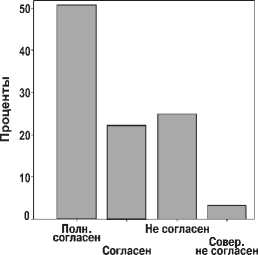

Приверженность наших сограждан демократии окажется под вопросом, если для сопоставления предложить три другие разновидности политического устройства – советский строй, демократию по образцу западных стран и нынешнюю российскую систему. Лучшей, по мнению относительного большинства, является советская система, существовавшая в стране до начала преобразований 90-х гг. Этот факт, как видно на рисунке 1, систематически воспроизводился в опросах, проведенных с 1997 г. по 2006 г. (Левада-Центр, 2006, график 2.3). Показательно, что только примерно каждый четвертый россиянин отдает приоритет политической системе развитых западных стран, наиболее полно воплощающей принципы современной представительной демократии.

Рисунок 1.

«Какая политическая система кажется Вам лучшей?»

советская, которая была до 90-х годов нынешняя система демократия по образцу западных стран

N=1600

Источник : Левада-Центр (2006, график 2.3)

Сегодня, согласно данным Левада-Центра, большинство - две трети наших сограждан - убеждены, что России нужна демократия, и все же каждый пятый полагает, что эта форма правления нашей стране не подходит (Левада-Центр, 2005, табл.2.10). Однако нужна нам демократия вовсе не такая, как в развитых западных странах (только каждый четвертый видит в ней образец для подражания), и не такая, как была в Советском Союзе (16%), а «совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России» - эту точку зрения разделяют 45% опрошенных (там же, табл.2.11).

Правда, с каждым годом, начиная с 1995, постепенно получала все более широкое признание мысль о том, что «прежде нужно добиться материального благополучия, а уже потом думать о демократии», и к 1998 г. в этом были убеждены 85% россиян (Зоркая, 2001, с.25, табл.4). Кроме того, как отметил Ю. Левада: «При всякой постановке перед общественным мнением дилеммы “демократия или порядок?” порядок неизменно одерживал верх» (Левада, 2000b, с.9). В самом деле, согласно результатам опросов, проведенных в 2000, 2004 и 2005 гг., примерно три четверти россиян неизменно придерживались той точки зрения, что сейчас для России важнее поддержание в стране порядка, даже если для этого «придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод». Лишь каждый десятый отдавал предпочтение демократии перед порядком, полагая, что ее укрепление важнее для страны, «даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам» (Левада-Центр, 2005, табл.2.12).

Неоднозначную картину мнений, охарактеризованную выше и представленную в российских изданиях, дополняют работы, опубликованные за рубежом. Обобщая результаты исследования 1993-1994 гг. в Сыктывкаре и Кирове, полученные с помощью качественных методов, Дж. Александер утверждает, что российская политическая культура «не способствует развитию либеральной демократии. Выявлена неоднородность представлений, свидетельствующая, в общем, о поддержке авторитарной системы, но даже кажущиеся про- демократическими воззрения скрывают укорененные убеждения, препятствующие демократическому развитию» (Alexander, 2000, p.210). У. Циммерман и Дж. Куллберг обнаружили, что в 1999 г. за советскую систему, если выбор был между этой системой до перестройки, нынешней системой и демократией западного типа, выступало преобладающее большинство российских граждан - две трети национальной выборки. А при противопоставлении двум последним советской системы, учитывая дополнительно ее гипотетическую разновидность в более демократической форме, к числу ее сторонников относились уже три четверти опрошенных. Кроме того, ностальгия такого рода стала проявляться в 1999 г. даже с большей определенностью, чем это было в 1995 г. (Zimmerman, Kullberg, 2002, pp.75-76).

Согласно материалам проекта PKOM (Politischer Kul-turwandel in Ost-Mitteleuropa), о которых сообщают П.А. Улрам и Ф. Плассер, лишь немногие российские граждане на рубеже столетий были уверены в том, что демократия способна решить стоящие перед страной проблемы. Причем их число неуклонно снижалось – с 27% респондентов, придерживающихся этой точки зрения в 1998 г., до 19% - в 1999 г. и 18% - в 2001 г. Около половины жителей страны этой уверенности не разделяли. В России преобладание тех, кто не верил в демократию, над ее сторонниками было в начале текущего десятилетия выражено намного отчетливее, чем в других посткоммунистических странах Европы (Ulram and Plasser, 2003, p.34, table 3.3). На протяжении всех 90-х гг. доля респондентов в нашей стране, полагавших, что «при любых обстоятельствах демократия предпочтительнее, чем диктатура» (при альтернативе «в некоторых случаях диктатура может оказаться предпочтительной»), была намного меньше, чем в этих странах. Лишь примерно каждый третий придерживался этого убеждения - то чуть больше, то чуть меньше (исключение - 1994 г., когда половина выступила за демократию). Среднее значение данного показателя, рас- считанное для 6-7 опросов, проведенных между 1993 и 2001 гг., составляет: Венгрия – 70%, Чехия – 69%, Словакия – 66%, Польша – 62% и Россия – только 38% (Ul-ram and Plasser, 2003, p.42, table 3.8). В отличие от центральной и восточной Европы, заключают свое исследование Улрам и Плассер, «на Украине и в России все еще не сформировалась культура, характерная для стабильной демократической системы» (там же, p.44).

В постсоветский период, полагают Т. Колтон и М. Мак-Фаул, российское общество быстро усваивало демократические ценности (Colton and McFaul, 2001; перевод см. Колтон, МакФол, 2001). В подтверждение своей точки зрения они приводят следующие результаты исследования, относящегося к 1999-2000 гг. Во-первых, идея демократического правления имеет в России широкую поддержку (Colton and McFaul, 2001, p.8, table 6). Так, почти две трети российских граждан высказывались о ней с одобрением, а против – не более одного респондента из каждых пяти. Согласно преобладающему мнению, демократия была бы для нашей страны благом (60%), и лишь около четверти уверены, что демократическое правление для нас – плохо. Чуть меньше половины россиян полагает, что демократия, несмотря на недостатки, лучше любой другой формы правления, и только 17% с этим не согласны. Во-вторых, относительное большинство не разделяет скептической позиции о демократии, когда речь заходит о ее пригодности для управления обществом – поддержания порядка, принятия необходимых решений, обеспечения экономического роста (Colton and McFaul, 2001, p.15, table 13). Например, 35% не согласились с тем, что «демократии не годятся для поддержания порядка», однако 32% это убеждение разделяют. Кроме того, 41% отвергают суждение «демократии не приспособлены для принятия решений – в них слишком много спорят», но 34% с ним соглашаются; 49% полагают, что неверно думать будто бы «экономическая система при демократии работает плохо», и лишь 18% убеждены, что дело обстоит именно так. В-третьих, предпочтительным для России политическим устройством, согласно мнению большинства граждан, является советская система в том виде, какой она имела до перестройки (25%), или эта же система, но в реформированной, более демократической форме (41%). Политическую систему, существовавшую в стране в конце прошлого десятилетия, поддерживало незначительное меньшинство (12%), а демократию западного типа и того меньше (9%) (Colton and McFaul, 2001, p.7, table 5). На наш взгляд, приведенные сведения об инструментальных возможностях демократии и, особенно, о предпочтительных политических устройствах лишь с большой натяжкой можно интерпретировать в качестве свидетельства о стремлении российского общества к демократии.

Представительные опросы 2000 г. в Свердловской, Нижегородской и Тамбовской областях позволили Дж. Те-ореллю оценить приверженность людей демократической системе правления с учетом возможных альтернатив, представленных автократией (сильный лидер, действующий без оглядки на парламент и выборы), военным режимом и советской системой. В каждом из трех изучавшихся регионов средние оценки близки к середине шкалы, свидетельствуя о примерном балансе сторонников демократической системы и тех, кто выступает за любую альтернативу этой системе, в лучшем случае – лишь о незначительном преобладании первых над вторыми (Teo-rell, 2002, p.17,table 1).

Основываясь на результатах опроса, проведенного в 2001 г., С. Уайт приходит к заключению о том, что российская «политическая система в большей мере следует советской и дореволюционной традиции, подчеркивая значимость исполнительной власти, чем западной традиции ограниченного и подотчетного правительс- тва, опирающегося на одобрение массового электората» (White, 2002, p.44). Он приводит, в частности, следующие данные о мнениях относительно приемлемого для России политического устройства. Демократию западного типа выбрали всего лишь 16% опрошенных, «нынешнюю», т.е. образца 2001 г., политическую систему – 18%, а наибольшее число голосов было отдано за советскую систему, какой она была до 1985 г., - 30 % (и столько же затруднились сделать выбор) (там же, p.43, table 5). Большинство, составляющее 60%, считало, что сильный лидер может сделать для страны больше, чем какие бы то ни было законы, и только 19% придерживались противоположной точки зрения.

Источником интересующих нас сведений могут служить также материалы уже упоминавшегося New Russia Barometer (см. сайт Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen: . На сегодняшний день Барометр содержит информацию, полученную в ходе проведения четырнадцати российских опросов, охватывающих весь постсоветский период - с 1992 г. по настоящее время. Остановимся на некоторых результатах этих исследований, характеризующих ситуацию в последние годы. В 2001 г., сообщают Р. Роуз и У. Мишлер (Mishler and Rose, 2005), значительное большинство российских граждан (67%), заявляли, что хотели бы, чтобы в стране была демократия. Средняя оценка по десятибалльной шкале (между полюсами 1 = «полная диктатура» и 10 = «полная демократия») равнялась 7.0 (в 2003 г. значение этого показателя – 7.2, см. http://www. . В 2004 г. «три четверти респондентов выбрали те или иные градации демократии <…> и лишь чуть менее одной десятой опрошенных предпочли одну из градаций диктатуры» (Роуз, Манро, Мишлер, 2005, с. 33). В то же время, нормативная поддержка демократии, измеренная с помощью этой шкалы, была в нашей стране выражена заметно слабее, чем в других странах «новой Европы» (Shin, 2006, p.11, table 1). Так, в среднем для посткоммунистической Европы 82% граждан хотели бы, чтобы политическая система их стран была ближе к демократии, отмечая на шкале позиции от 6 до 10. В нашей стране этот показатель (на рубеже 2004-2005 гг.) - 56%. Желание жить при полной демократии, считая свидетельством этого шкальные оценки 9 и 10, выражает в новой Европе половина респондентов, а в России лишь 31%. Кроме того, в 2001 г. лишь немногим более четверти россиян отдавали предпочтение демократии вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств, тогда как около трети считали, что при определенных условиях авторитарный режим может оказаться лучше (Mishler and Rose, 2005). Сопоставление мнений в нашей стране и в других бывших коммунистических странах Европы о том, всегда ли демократия лучше других систем правления или же в определенных ситуациях диктатура является предпочтительной, также является не в нашу пользу. Среднее значение демократического выбора для этих стран – 51% участников опросов, а в России (конец 2004–начало 2005 г.) его сделал лишь каждый четвертый. Если большинство в посткоммунистической Европе, в среднем – 60%, отвергает различные формы авторитарного правления, включая автократию, военный режим и однопартийную систему, то в нашей стране их считает неприемлемыми около двух пятых респондентов (Shin, 2006, p.11, table 1).

Почти четыре пятых жителей планеты, как мы уже указывали, ссылаясь на исследование «Voice of the People», признает демократию лучшей формой правления (Gallup International, 2005). В восточной и центральной Европе этот показатель (68%) несколько ниже, чем в других частях света. Что же касается России, то она оказалась на одном из последних мест в мире (наряду с Болгарией, Литвой и Сербией), хотя и в нашей стране большая часть граждан отдает демократии предпочтение перед другими политическими режимами (62%).

С. Менделсон и Т. Гербер, опираясь на результаты ряда опросов, проведенных в нашей стране с 2001 по 2005 гг., отмечают, что ностальгия по советскому прошлому является препятствием для демократизации России (Mendelson and Gerber, 2005-06; 2006). Так, не менее четверти наших сограждан заявляли, что, будь Сталин жив, они могли бы проголосовать за него на президентских выборах. Только треть считает демократию предпочтительной формой правления при любых обстоятельствах, и столько же полагает, что иногда лучше авторитарное правление. Согласно исследованию 2005 г., отношение российской молодежи к демократии и авторитаризму, выраженное аналогичными показателями, также амбивалентно – 37% за демократию, и 36% признают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим имеет перед ней преимущество. Только 22% полагают, что демократия является лучшей формой правления для сегодняшней России, 40% убеждены - идеальным был бы демократический режим при сохранении некоторых черт авторитаризма, и 26% отдают предпочтение авторитарной системе.

Убеждения наших сограждан, проявляющиеся в их отношении к демократическому идеалу и представлениях о пригодности демократии для России, как показывает обзор исследований, далеко не однозначны, противоречивы и многомерны. Относительное большинство готово признать, что демократическое правление имеет преимущества перед другими политическими системами. Однако при сопоставлении с демократией западного образца и новым российским устройством предпочтение отдается прежней советской системе, особенно в том случае, если рассматривается гипотетический ее вариант, который мог бы появиться в результате демократизации. Кроме того, поддержка демократии российским обществом не является безусловной – многое зависит от обстоятельств, считают россияне. Общественное мнение поляризуется: примерно в равных долях оказываются представленными приверженцы демократии и сторонники авторитарного режима. В том случае, когда в конкретной российской ситуации приходится выбирать между демократическими свободами и наведением в стране порядка или материальным благополучием, преобладающая часть общества в жертву приносит демократию. Очень многие убеждены в том, что наш народ не может жить без «сильной руки», по крайней мере, в нынешний непростой период. Динамика некоторых показателей позволяет утверждать, что в течение постсоветского периода поддержка демократии снижалась. Эта поддержка была в России заметно слабее, чем в большинстве посткоммунистических стран Европы, имеющих сегодня статус свободных демократических государств.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании, представленном в статье, предпринята попытка дальнейшего изучения вопроса об отношении к демократии российских граждан. Оно нацеле- но на решение двух основных задач. Первая – оценить уровень поддержки в нашем обществе демократической формы правления при соотнесении с широким мировым контекстом. Мы предполагаем провести сопоставление России не только с бывшими коммунистическими странами Европы, но и с другими новыми демократиями, образующими «третью волну», а также со стабильными западными демократиями и недемократическими режимами. Вторая задача подразумевает поиски объяснения того, почему значительная часть российского общества не разделяет демократических убеждений. Анализ будет направлен на выявление наиболее существенных факторов, обусловливающих разделение наших сограждан на сторонников демократии, с одной стороны, и, с другой, тех, кто в нее не верит.

В связи с первой задачей будет сначала рассмотрен вопрос о взаимосвязи между экономическим развитием стран и состоянием в них демократии. Нас будет интересовать, вписывается ли Россия в общую закономерность, согласно которой демократическая форма правления закрепляется при определенном уровне социально-экономического развития. Можно ли сказать, что проблемы российской демократии являются закономерным следствием ее относительно невысокого - по сравнению с развитыми индустриальными странами – развития экономики и модернизации общества, недостаточных для устойчивой демократизации? Или же эти проблемы связаны с особенностями российской политической культуры, несущей отпечатки авторитарного прошлого? Продолжая поиск ответов на эти вопросы в рамках первой задачи, мы рассмотрим, что россияне и граждане других стран думают о пригодности демократии для решения общественных проблем и том, лучше ли она других форм правления. Затем будет дан сравнительный анализ мнений тех и других о предпочтительных для их стран формах правления. В центре внимания две из них – автократия и демократия. Наконец, в сравнительной же перспективе мы охарактеризуем ценностные предпочтения россиян, свидетельствующие об относительной значимости для них в ближайшей перспективе таких целей развития общества, как укрепление демократических институтов, с одной стороны, и обеспечение экзистенциальной безопасности, с другой.

При решении второй задачи мы сосредоточимся на изучении «нормативной» поддержки демократии в нашей стране. Используя сведения о том, лучше ли демократия других политических систем и пригодна ли она для управления общественными процессами, будет сконструирован обобщающий показатель поддержки этой формы правления, разделяющий российское общество на ее сторонников и противников. Дальнейший анализ сосредоточивается на поиске объяснений этого размежевания убеждений. При этом предполагается ответить на следующие вопросы. Отражает ли такое размежевание социально-структурную дифференциацию российского общества? Стоят ли за ним различия в культурах старших и младших поколений? Обусловлено ли оно идеологическим разделением общества на тех, кто выступает за либеральную экономическую систему, базирующуюся на частной собственности и рыночном обмене, и ее противников, ориентирующихся на расширенное государственное вмешательство в общественные процессы? И, наконец, - сказались ли на отношении к демократии наших сограждан их опыт знакомства с этой системой в ее своеобразном российском воплощении и результаты сопоставления этой системы с советским политическим устройством?

Сведения об убеждениях и их носителях, необходимые для решения изложенных задач, содержатся в базе данных World Values Survey (WVS), относящихся к 1999-

2002 гг. (Inglehart, Basanez, Diez-Medrano, Halman and Luijkx, 2004). Для отдельных стран, где в эти годы опросы не проводились, она включает материалы предшествующей серии WVS 1995 г. В этой базе собраны данные репрезентативных национальных опросов, проведенных по общей программе в 81 обществе, население которых составляет 85% всех жителей планеты (подробнее об исследованиях WVS см. . Российский опрос был осуществлен исследовательской организацией РОМИР под руководством Е. Башкировой. Время проведения – с 1 апреля по 30 июня 1999 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕМОКРАТИИ: РОССИЯ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

Изложение результатов нашего исследования, содержащееся в последующих разделах, выстроено в соответствии с логикой, описанной выше при постановке задач работы.

Экономическое развитие и демократия: подтверждает ли Россия общую закономерность?

Согласно общей закономерности, впервые описанной С.М. Липсетом, появление и укрепление демократии предполагает определенный уровень социально-экономического развития страны (Lipset, 1981 [1960], chapter 2). Дальнейшие исследования, несмотря на различия в интерпретациях, неизменно подтверждали наличие тесной прямой зависимости между экономическими показателями изучавшихся стран и состоянием в них демократии (обзор см. Vanhanen, 2003, chapter 1; книга содержит оригинальный вклад Т. Ванханена в объяснение этой зависимости, связывая успешность демократизации с распределением «властных ресурсов»).

В научной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой нестабильность демократии в нашей стране – логичное следствие относительно невысокого уровня экономического развития. Так, по мнению А. Шлейфера и Д. Трейсмана, Россия – «нормальная страна»: состояние российских демократических институтов соответствует ее экономическому статусу как страны, относящейся к категории государств со средним душевым валовым внутренним продуктом (ВВП). Они пишут: «Конечно, политические институты России и гражданские свободы являются несовершенными во многих отношениях <…> [но] дефекты в демократии страны напоминают те, которые обнаруживаются во многих других странах со средним уровнем доходов» (Shleifer and Treisman, 2004, p.32). Нам предстоит проверить, соответствует ли это утверждение действительности. Если мы найдем ему подтверждение, тогда можно ожидать, что степень развития политической культуры, проявляющейся в поддержке нашими согражданами демократии, будет соответствовать представлениям об этой форме правления, распространенным в обществах с аналогичными макроэкономическими показателями. В этом случае понятие политической культуры окажется избыточным. Если окажется, что состояние политических институтов в нашей стране отклоняется от прогнозируемого (в соответствии с общей закономерностью), возникает предположение, что причина этого лежит либо в особенностях политической культуры российского общества, либо в авторитарных устремлениях властной элиты.

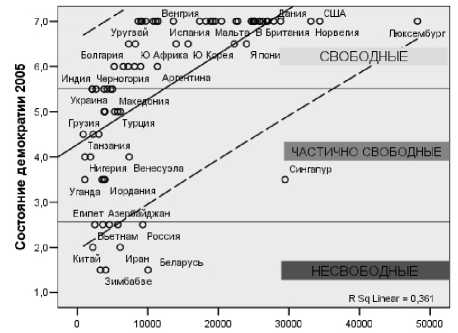

Интересующая нас зависимость представлена на рисунке 2. В верхней его части отражена взаимосвязь между показателем ВВП на душу населения в 2000 г.($), рассчитанным по паритету покупательной способности (см. Penn World Table - Heston, Summers and Aten, 2006), и шкалой свободы Freedom House, характеризующей состояние демократии в странах мира в 2005 г. (Freedom

House, 2006). На нашем рисунке эта шкала, фиксирующая меру соответствия политических институтов страны либеральной демократии, инвертирована, так что оценка «1» соответствует наименьшей, а «7» - наибольшей степени такого соответствия.

Рис. 2. Демократия и экономическое развитие (страны, изучавшиеся в WVS 1999-2002)

ВВП надушу населения 2000

1п(ВВП надушу населения 2000)

Состояние демократии 2005 : среднее значение между показателями политических прав и гражданских свобод, приведенными Freedom House (2006) в обзоре состояния свободы в мире в 2005 г. Исходные шкалы преобразованы: оценка «1» - наименьшая» выраженность свободы, а «7» - наибольшая ее выраженность.

ВВП на душу населения 2000 : Real GDP per capita ($) 2000, PPP, Penn World Table (Heston, Summers and Aten, 2006) – верхний рисунок. Нижний – логарифм этого показателя.

Пунктирные линии – 95% prediction interval.

N = 78.

Отображенные данные относятся к 78 странам, изучавшимся в WVS 1999-2002 (для которых существует соответствующая статистика), поскольку при дальнейшем анализе политической культуры мы будем иметь дело именно с этими обществами. На рисунке приведена линия регрессии, показывающая изменение оценок политических прав и гражданских свобод при росте душевого ВВП. Эти показатели, в согласии с упоминавшейся общей закономерностью, довольно тесно связаны между собой (коэффициент корреляции Пирсона равен 0.60, p<0.000). С ростом ВВП повышается вероятность того, что политический режим в стране будет все в большей мере обеспечивать гарантии гражданских прав и политических свобод, перемещаясь из категории «несвободных» в направлении к либеральной демократии. Так, при душевом ВВП меньше $5000, лишь отдельные исключения, например Индия, относятся к категории свободных режимов; когда же он превышает $10000, все страны попадают именно в эту категорию (исключение – Сингапур).

Россия – явная аномалия, нарушающая описанную зависимость: среди «несвободных» стран только она да еще Беларусь имели ВВП равный почти $10000. Таким образом, тезис о «нормальной стране», в которой нестабильность демократических институтов обусловлена умеренным социально-экономическим развитием, оказывается под сомнением.

Поскольку, как видно в верхней части рисунка 2, рассматриваемая зависимость является, скорее, криволинейной, в нижней его части она воспроизводится с использованием логарифмического показателя душевого ВВП, что позволяет получить лучшее приближение к линейной регрессии (коэффициент корреляции возрастает до 0.66). Здесь отчетливо видно, что Россия и в еще большей степени – Беларусь заметно отклоняются от рассчитанной по регрессионному уравнению оценке состояния демократии для стран со сходным уровнем развития. Реальное ее состояние оказывается намного хуже, чем следовало ожидать.

Можно предположить, что одна из возможных причин укоренения в индустриализированном российском обществе, определенно относящегося к обществам современного типа, недемократической системы правления – это особенности его политической культуры, формировавшейся в условиях общего социетального кризиса посткоммунистического периода и несущей отпечатки авторитарного наследия досоветского и советского прошлого.

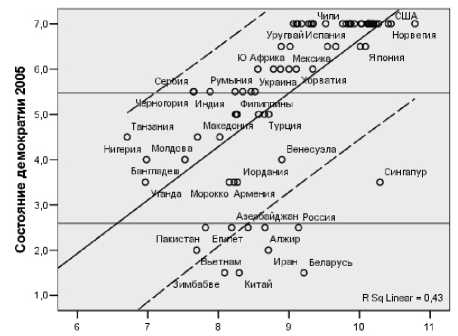

Недостатки демократии и лучше ли она других форм правления

Предположение о подозрительном отношении к демократии, характерном для российской политической культуры, не лишено основания. Об этом говорят результаты анализа, представленные на рисунке 3. Одно из свидетельств – убеждения об инструментальном значении этой формы правления для решения проблем, встающих перед обществом. «Экономика при демократии работает плохо», «демократии не приспособлены для принятия решений, в них слишком много спорят», «демократии не очень хороши для поддержания порядка» - более половины граждан России уверены в правильности всех трех этих утверждений. Ни в одной из 70 стран мира, с которыми можно сопоставить Россию по этому показателю, не найти такого числа скептиков.

Другое свидетельство – мнения о преимуществах демократии перед другими политическими системами. Почти во всех странах мира – как демократических, так и недемократических - преобладающее большинство считает, что «у демократии могут быть недостатки, но она лучше любой другой формы правления». Относительное большинство в нашей стране (63%) также готово признать справедливой известную сентенцию Черчилля. Тем не менее, по данному показателю Россия оказывается лишь на предпоследнем месте в ряду других стран, опережая только Нигерию.

Демократия сама по себе является ценностью, и с этим связана ее поддержка в обществе. Отчасти это, вероятно, действительно так. В то же время, убежденность в преимуществах демократического правления в определенной мере обусловлена уверенностью людей в том, что она – работает, позволяет эффективно решать встающие перед обществом проблемы.

Так, линия регрессии на рисунке 3 показывает, что по мере снижения в стране уверенности в работоспособности демократии происходит сокращение ее поддержки – согласиться с У.Черчиллем готова все меньшая часть общества (коэффициент корреляции равняется -0.57, p<0.000). В России осторожная оценка преимуществ демократии сочетается с широко распространенным убеждением о ее неэффективности. Возможная причина этого - нега- тивный опыт знакомства с демократией в ее своеобразном отечественном варианте, полученный к тому же в кризисные 90-е годы.

Рис. 3. Убежденность в преимуществах демократии (WVS 1999-2002)

Демократия работает плохо (%)

Демократия – лучшая форма правления : доля респондентов, согласившихся с утверждением «У демократии могут быть недостатки, но она лучше любой другой формы правления».

Демократия работает плохо : доля респондентов, согласных с каждым из трех суждений: (1) «Экономика при демократии работает плохо», (2) «Демократии не приспособлены для принятия решений», (3) «Демократии не очень хороши для поддержания порядка».

Пунктирные линии – 95% prediction interval.

N = 70. В дополнение к четырем странам, где не задавались эти вопросы (Израиль, Колумбия, Сальвадор и Сингапур), из рассмотрения были исключены еще шесть стран – те, в которых более 30% опрошенных затруднились выразить свое мнение о демократии (Марокко, Иран, Китай, Япония, Литва, Индия). Ради наглядности опущена Нигерия – она сильно отличается от других стран по показателю Y (координаты [25, 45]).

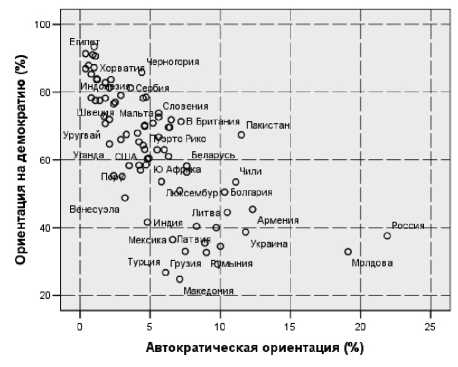

ма. В нашей стране такой позиции придерживается едва ли не каждый четвертый человек. В этом отношении Россия отчетливо выделяется на общемировом фоне: только у нас (да еще в Молдове, хотя и в меньшей степени) склонность к автократии характеризует убеждения достаточно заметной части граждан.

Рис. 4. Подходящая для страны политическая система: демократия или автократия (WVS 1999-2002)

Автократическая ориентация : доля респондентов, полагающих, что хорошая для данной страны форма правления – это сильный лидер, которому не нужно оглядываться ни на парламент, ни на выборы, а плохая – демократическая политическая система.

Ориентация на демократию : доля респондентов, полагающих, что хорошая для данной страны форма правления – это демократическая политическая система, а плохая – сильный лидер, действующий без оглядки на парламент и выборы.

N = 79.

Автократия или демократия:

какие политические системы подходят разным странам?

Сведения об относительной распространенности в России негативного отношения к демократии, описанные в предыдущем разделе, подкрепляют сравнительные оценки - респондентами из разных частей мира -политических систем, которые они полагают хорошими и плохими для своих стран. Поскольку в нашей стране, как отмечалось в обзоре исследований, заметная часть публики видит альтернативу демократии в политической системе с сильным лидером, считает, что нашему народу нужна «жесткая рука», наш анализ будет ограничен рассмотрением только двух форм правления – демократической и автократии.

Оценить отношение в различных странах мира к этим политическим системам позволяет рисунок 4, на котором они располагаются в плоскости, образуемой двумя показателями. Один из них фиксирует распространенность ориентации на демократию – это доля респондентов, полагающих, что хорошей для данной страны формой правления является демократическая политическая система, а плохой - сильный лидер, действующий без оглядки на парламент и выборы. Значение этого показателя для России - 38%. Она располагается в нижней части списка стран, упорядоченных по убыванию значения этого индекса, занимая десятое от конца места и заметно уступая стабильным западным демократиям.

Другой показатель говорит о склонности к автократической ориентации, свидетельством чего выступает доля респондентов, полагающих, что хорошая для данной страны форма правления – это сильный лидер, которому не нужно оглядываться ни на парламент, ни на выборы, а плохая – демократическая политическая систе-

Что важнее: экзистенциальная безопасность или укрепление демократических институтов?

Среди ключевых факторов консолидации демократии в современном мире, как было показано в работах Р. Инглехарта и его соавторов, - изменение культуры, сопряженное с процессом постиндустриальной модернизации (Inglehart, 1997; Inglehart and Baker, 2000; Inglehart and Welzel, 2005). Это изменение проявляется в относительном снижении значимости «ценностей выживания», отражающих потребность людей в экзистенциальной безопасности, и повышении – «ценностей самовыражения», предполагающих автономию человека, стремление влиять на происходящее, признание социального плюрализма и желание самовыражения. Одна из сторон этого процесса – распространение «постматериализма». В своих недавних работах К. Велцел и Р. Инглехарт продемонстрировали, что политическая культура, поддерживающая демократию, не только способствует консолидации этой формы правления после ее возникновения, но и оказывает существенное воздействие на развертывание процесса демократизации. Выраженность в культуре общества «устремлений к свободе», представляющих один из аспектов постматериалистических ценностей, - ключевой фактор, оказавший влияние на расширение гражданских прав и политических свобод в рамках «третьей волны демократизации» в мире, а также на сохранение уже достигнутых прав и свобод в демократических обществах (Wel-zel & Inglehart, 2005a; 2005b).

Что же можно сказать о ценностях российского общества? Насколько в его культуре выражено стремление к свободе и отличается ли она от культуры стабильных демократий и тех стран, которые добились успеха в демократизации своих политических систем в последние десятилетия?

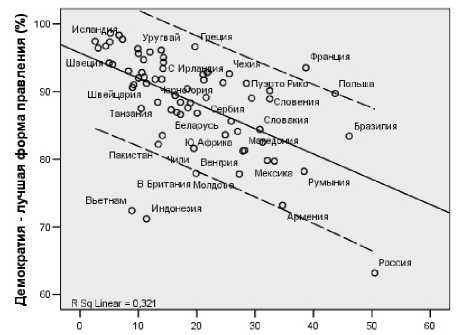

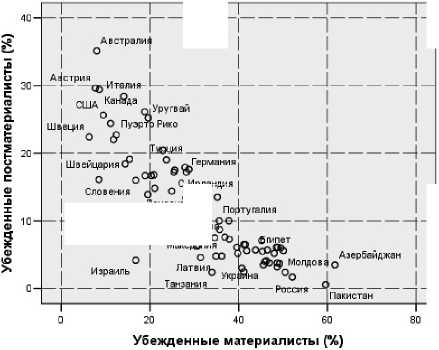

Рис. 5. Ценностные предпочтения: материалисты и постматериалисты (WVS 1999-2002)

С Ирландия

I Норвегия ^ Вьетн|м

М^йедОния

Ценностные предпочтения : краткая шкала постматериализма (Four item Materialist / Postmaterialist values battery) Р. Инглехарта (описание индекса в WVS 1999-2002 см.: Inglehart et al., 2004, p.410-411)

Убежденные материалисты : респонденты, указавшие «наведение порядка в стране» и «борьбу с ростом цен» в качестве приоритетных задач общественного развития на ближайшие десять лет.

Убежденные постматериалисты : респонденты, для которых приоритетные задачи – это «расширение влияния граждан на принятие важных государственных решений» и «обеспечение свободы слова».

N = 78.

Ответы на эти вопросы позволяет получить рисунок 5, отражающий позиции стран по показателям «материализма» \ «постматериализма», полученным с помощью шкалы Р. Инглехарта (Four item Materialist / Postmaterialist values battery; описание индекса в WVS 1999-2002 см.: Inglehart et al., 2004, p.410-411). Респонденты, придерживающиеся «материалистических» ценностей, - это те, кто указал «наведение в стране порядка» и «борьбу с ростом цен» в качестве приоритетных задач общественного развития на ближайшие десять лет. «Постматериалистические» ценности разделяют люди, для которых приоритетные задачи – это «расширение влияния граждан на принятие важных государственных решений» и «обеспечение свободы слова».

В России «материалисты» составляют более половины населения, и это одно из самых высоких значений данного показателя в мире. А «постматериалистов» оказалось менее двух процентов - одно из самых низких значений. Причем, по сравнению с началом 90-х гг. такого рода дисбаланс только усилился (по нашим расчетам, сделанным по данным второй серии WVS, в 1990 г. соотношение было 43% к 7%).

Таким образом, хотя большинство наших сограждан с одобрением высказываются о демократии, как только им приходится выбирать между задачами, связанными с обеспечением экзистенциальной безопасности, и задачами, направленными на укрепление демократических институтов, ценности демократии отступают на второй план.

Результаты представленного сравнительного анализа отношения к демократии в России и других странах мира хорошо согласуются с обобщением, к которому мы пришли в итоге систематизации исследований наших предшественников. Большинство российских граждан готово на словах согласиться с тем, что демократическое правление предпочтительнее других политических режимов. В то же время, половина вовсе не уверена в работоспособности демократических институтов, выражая сомнения в ее эффективности, когда речь заходит об экономическом росте, принятии важных государственных решений и поддержании в стране порядка. Лишь немногим более трети россиян одновременно убеждены в том, что демок- ратическое правления для России является благом, а автократия для нее неприемлема. И почти четверть придерживается обратной композиции таких убеждений – нашему обществу нужен сильный лидер, который будет действовать без оглядки на парламент и выборы, а демократия для нас – плохой выбор. В российском обществе с трудом удается обнаружить начатки политической культуры, которая поддерживает демократию в развитых западных странах и способствует дальнейшему продвижению по пути демократизации в добившихся успеха странах «третьей волны». В ценностных предпочтениях россиян экзистенциальная безопасность оттесняет на второй план устремления к свободе. Самое поразительное заключается в том, что по любому из перечисленных показателей Россия неизменно оказывается на одном из последних мест в мире. По состоянию демократической культуры она отстает не только от развитого Запада, посткоммунистической Европы и других новых демократий, но даже и от тех стран, где демократические надежды народа пока не воплотились в реальные институты. Неприятие многими людьми демократии в нашей стране отражало, по-ви-димому, их опыт знакомства с нею в кризисных условиях постсоветской трансформации, приведших к беспрецедентному (для развитого индустриального общества) падению уровня жизни россиян. В конце прошлого десятилетия, а именно к этому времени относятся изучавшиеся российские данные, свою лепту в распространение такого неприятия внес, вероятно, и экономический кризис августа 1998 г., однако вряд ли можно признать исчерпывающим объяснение, принимающее в расчет лишь воздействие текущих ситуативных факторов. Ценностные приоритеты оставались в постсоветский период относительно стабильными, хотя и менялись в определенном диапазоне под влиянием ситуации, - неудовлетворенность базисных «материалистических» потребностей, накопившаяся в нашей культуре к закату прежнего режима и еще больше усугубившаяся при новом правлении, провоцировала «авторитарный рефлекс».

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В УБЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Дальнейший анализ – это попытка найти объяснение скептическому отношению к демократии, столь распространенному в нашей стране. Необходимо иметь в виду, что наши сограждане далеко не единодушны в своих политических убеждениях. Российская политическая культура явно неоднородна – в ней с одинаковой отчетливостью представлены как сторонники, так и противники демократических установлений. В следующем разделе мы вернемся к исходным индикаторам «нормативной» поддержки демократии в нашей стране и сконструируем обобщающий показатель, позволяющий развести тех, кто привержен демократическим убеждениям, и тех, кто в демократию не верит. Завершающий раздел будет посвящен проверке ряда гипотез о факторах, стоящих за этим размежеванием.

За и против демократии: соотношение позиций

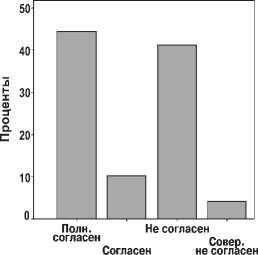

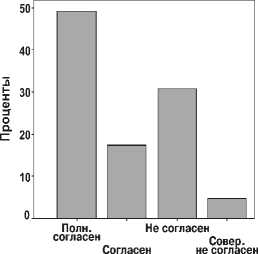

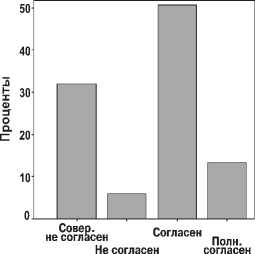

Распределения точек зрения, соответствующие ответам на четыре вопроса о «нормативной» поддержке демократии, приведены на рисунке 6. В оценках работоспособности этой политической системы, которые фиксируют вопросы 1-3, негативные мнения отчетливо превалируют над позитивными убеждениями. Явное большинство респондентов считает, что демократия не способствует процветанию экономики, эффективному принятию решений и поддержанию в обществе порядка, причем высказывается это, как правило, в категорической форме – как «полное согласие» с каждым из суждений. Противоположные мнения - в защиту демократии – такой категоричностью не отличаются: лишь считанные проценты с уверенностью отвергают эти утверждения, выбирая вариант ответа «совершенно не согласен».

И все же в нашем обществе, как показывает соотношение ответов на четвертый вопрос, преобладают те, кто мог бы согласиться с известным афоризмом У. Черчилля (почти каждый четвертый не имеет на этот счет определенного мнения). Правда, и здесь перевес достигается за счет респондентов, выразивших не полную убежденность, а «согласие» с тем, что демократия лучше любой другой формы правления, даже если у нее есть свои недостатки. Тех, кто в этом «полностью» уверен в два с лишним раза меньше, чем убежденных сторонников противоположной позиции, отдающих приоритет иным политическим системам.

Вера в преимущества демократии перед другими формами правления сочетается в развитых западных странах, как мы продемонстрировали выше, с уверенностью их граждан в работоспособности этой системы. Убеждения наших сограждан также отчетливо структурированы – мнения об инструментальных возможностях демократии для решения общественных проблем и о преимуществах перед другими политическими системами имеют тенденцию изменяться одновременно. Об этом свидетельствуют результаты корреляционного и факторного анализа, представленные в таблице 1. Согласно этим результатам, за отдельными индикаторами убеждений, свидетельствующих об отношении респондентов к демократии, скрывается общий латентный фактор, разделяющий позиции одной части общества, не приемлющей эту форму правления, и другой его части, выступающей в ее поддержку. В силу этого для дальнейшего исследования можно сконструировать обобщающий показатель (Cronbach’s Alpha = 0.77), фиксирующий такое размежевание убеждений.

Наш индекс поддержки демократии рассчитывался как сумма баллов по четырем обсуждавшимся переменным, преобразованным в шкалы со значениями от «-2» до «+2», где отрицательные числа отражают выраженность негативного отношения к этой политической системе, положительные – выраженность позитивного отношения к ней, а «0» - отсутствие определенного мнения. Таким образом, наш индекс изменяется в диапазоне [-8, +8]. Среднее значение индекса = -1.78 (стандартное отклонение = 4.1) еще раз напоминает нам о расслоении политических убеждений в российском обществе – с отчетливым перевесом тех, кто в демократию не верит, над ее сторонниками.

о демократии (WVS 1999, N = 2500 чел.)

-

3. «Демократии не очень хороши для поддержания порядка» (N = 2053)

Рис. 6. Убеждения российских граждан

1. «Экономика при демократии работает плохо» (N = 2037)

-

4. «У демократии могут быть недостатки, но она лучше любой другой формы правления

(N = 1893)

2. «Демократии не приспособлены для принятия решений – слишком много споров» (N = 2166)

Доли респондентов, не ответивших на эти вопросы или затруднившихся выразить свое мнение, составляют от числа всех участников опроса: 1-й вопрос – 18%, 2-й – 13%, 3-й – 18% и 4-й вопрос – 24%.

Таблица 1. Структура представлений о демократии: корреляционный и компонентный анализ (Россия, WVS 1999, N = 2500)

|

Переменные: |

Корреляции |

Факторные нагрузки |

||

|

(1) |

(2) |

(3) |

||

|

(1) Экономика при демократии работает плохо |

.83 |

|||

|

(2) Демократии не приспособлены для принятия решений |

.55 |

.80 |

||

|

(3) Демократии не очень хороши для поддержания порядка |

.53 |

.53 |

.79 |

|

|

(4) У демократии могут быть недостатки, но она лучше любой другой формы правления |

.45 |

.34 |

.34 |

.66 |

Переменные : исходные наборы ответов о согласии / несогласии (см. рис.6) преобразованы в 5-ти балльные шкалы [-2, 2], свидетельствующие о выраженности негативных / позитивных убеждений о демократии относительно неопределенной позиции (соответствует нулевое значение).

Корреляции: Pearson’s r, уровень значимости любого из приведенных коэффициентов < 0.000

Факторные нагрузки: Principal Component Analysis, Eigenvalue – 2.39, Percent of Variance Explained – 60%.

Что стоит за различием убеждений?

Результаты предшествующих исследований позволяют сформулировать ряд предположений о причинах широкого распространения в российском обществе подозрительного отношения к демократии. Существующие объяснения связаны с двумя общими теоретическими перспективами – теорией модернизации и концепцией рационального выбора (см. Сафронов и Бурмыкина, Корниенко, Нечаева, 1999). Согласно первой из них, индустриальная модернизация, развернувшаяся в советский период, сопровождалась изменениями в культуре, которые создавали предпосылки для поддержки обществом либерализации экономики и перехода к демократической системе, осуществленным после развала Советского Союза. Отставание культурных изменений от ускоренного модернизационного процесса и его незавершенность, проявившаяся в стагнации экономики в последние десятилетия существования советской системы, привели к расслоению общественного сознания, в котором оказались отчетливо выражены как ориентации, характерные для традиционной авторитарно-патерналистской культуры, так и ценности культуры либерально-демократической. Это расслоение отражает, прежде всего, различия в воззрениях старших и младших поколений, менее образованной части общества и наиболее образованной его части, а также жителей села или небольших городов и проживающих в крупных городах или мегаполисах. В теории рационального выбора акцент переносится с макро процессов общественного изменения на динамику периода экономических и политических трансформаций, осуществлявшихся в постсоветское время. Неодинаковое отношение в нашем обществе к демократии отражает различия в жизненном опыте, полученном представителями тех или иных социальных слоев при новом режиме. Она получает поддержку со стороны тех, кто оказался на высоких позициях в социально-экономической стратификации, выиграл в результате рыночных преобразований и демократизации политической системы, удовлетворен своей жизнью в новых общественных условиях. Люди, не удовлетворенные тем, как сложилась их жизнь, очутившиеся в нижних ярусах стратификационной пирамиды, проигравшие при нарождающемся демократическом режиме, склонны, сопоставляя прежнюю и нынешнюю политическую систему, отдавать предпочтение бывшим порядкам. В демократию, обманувшую их ожидания лучшей жизни, они больше не верят. Соотношение сторонников и противников демократической системы определяется тем, что в выигрыше оказалось незначительное меньшинство, а большинству пришлось на своих плечах нести все тяготы реформ.

Факты, полученные в эмпирических исследованиях, показывают, что объяснения, вытекающие из обеих концепций, следует рассматривать, скорее, как дополняющие, а не исключающие друг друга. Так, например, Т. Колтон и М. МакФаул обнаружили, что в России «приверженность демократическим ценностям <…> растет в сочетании с показателями социальной модернизации, так что люди, которые лучше образованы, больше получают, заняты на работе с более высоким статусом и живут в более урбанизированной среде, с гораздо большей вероятностью выражают одобрение демократическому режиму, чем те, кто хуже образован, меньше получает, занят в рабочих профессиях и живет в деревне или небольшом городе» (Colton and McFaul, 2001, p.16-17). Наиболее тесная корреляция, связывающая социально-демографические факторы и политические убеждения, была выявлена с переменной возраста, что свидетельствует о существенных различиях воззрений старших и младших поколений. Чем дольше человек «жил при советской диктату- ре, тем больше шансов на то, что он <…> придерживается советских политических ценностей» (там же, p.17; см. также: McFaul, 2003). Кроме того, установлено, что заинтересованность в укреплении либерально-демократических установлений сильно связана с тем, как результаты реформ, прежде всего – экономических, отразились в личном опыте человека. Те, кто оказался в выигрыше, демократию поддерживают, а проигравшие выступают за советскую систему.

У. Циммерман и Дж. Куллберг, зафиксировав в исследовании 1999 г. поддержку советского политического устройства со стороны преобладающего большинства наших сограждан, также отмечают существенные различия в позициях возрастных когорт, описываемые линейными зависимостями: старшие поколения - за советскую систему, а в последующих ее сторонников ставится все меньше и меньше. Эти зависимости сохраняются и при контроле переменных, которые фиксируют различия экономических возможностей у представителей этих когорт (изменение экономической ситуации за последний год, пол, доход, удовлетворенность жизнью). Экономические условия тоже влияют на выбор предпочтительной системы правления: чем они хуже, тем больше вероятность поддержки советской системы (Zimmerman and Kullberg, 2002).

Описанные факты подтверждают и наши исследования в Санкт-Петербурге. Анализ материалов опроса 1994 г. продемонстрировал, что на потенциал легитимации демократического режима воздействуют факторы, связанные с двумя относительно самостоятельными линиями детерминации (Сафронов и др., 1999). Одна из них характеризует макропроцессы культурной динамики, сопряженные с преобразованиями общественных структур, вызванными модернизацией. Либеральные устремления младших поколений и высокообразованного слоя, интернализованные в дореформенный период, побуждали их сохранять верность идеалам демократии, несмотря на то, что появление в России демократических институтов и избрание политического руководства в соответствии с демократическими процедурами de facto имели для преобладающей части населения, включая и многих представителей этих категорий, катастрофические последствия. Другая линия детерминации связана с микродинамикой изменения взглядов и аттитюдов, связанного с рациональной оценкой происходящего в последние годы. За скептическим отношением к перспективе демократического переустройства стоят недоверие властям и политическое отчуждение при новом режиме, обусловленные их низкой эффективностью, резким ухудшением условий жизни даже по сравнению с тяжелыми временами в канун крушения прежней общественной системы. Этот скепсис подкрепляется актуализацией ценностных приоритетов, характерных для советской эпохи. Лишь немногочисленные представители нарождающегося среднего класса, а также тех, кто выиграл или мало проиграл в результате реформ, могут с одобрением высказываться о возможностях, которые сулит демократия.

Петербургское исследование 2000 г. подкрепило эти выводы (Сафронов, 2001). Широкое распространение в нашем обществе недовольства реформами вызвано не только тем, что рынок и демократия в их российском воплощении оказались неудачными, но и принципиальным неприятием либерально-демократических ценностей значительной частью населения. Если социальная цена преобразований, оказавшаяся слишком высокой для многих людей, - одна из причин ностальгии по прежним порядкам, то другая причина, имеющая не меньшее значение, связана с культурным наследием государственного социализма – в глазах старших поколений советские идеалы не утратили своей привлекательности. В то же время, поддержка обществен- ных изменений, ведущих к рыночной экономике и демократии, также обусловлена не только заинтересованностью в продолжении реформ со стороны другой – достаточно представительной - части общества, выигравшей в результате трансформации. Она имеет ценностный фундамент, сложившийся к концу советской эпохи под воздействием факторов культурной динамики, характерной для современного индустриального общества. Общественное устройство, к которому ведет либерализация и демократизация отвечает ценностным ориентирам младших поколений и наиболее образованного слоя.

Наш дальнейший анализ будет направлен на проверку предположений, вытекающих из двух основных концептуальных подходов к объяснению расслоения российской политической культуры, охарактеризованных выше. При этом в качестве зависимой переменной будет использоваться описанный в предыдущем разделе индекс поддержки демократии. Однако прежде чем мы приступим к этому исследованию, необходимо остановиться на описании набора независимых факторов, воздействие которых будет проверяться в нашей работе, и обусловленности одних из этих факторов другими. Интересующие нас переменные можно объединить в три блока, описание которых представлено ниже.

-

(1) Социально-экономические различия и восnрияmие жизни

Первый блок включает характеристики социальной структуры, которые определяют положение человека в стратификациях по доходам (показатель – децили шкалы доходов) и уровню образования (респонденты с высшим образованием рассматриваются в противопоставлении остальным образовательным категориям). Учитывается и социальная дифференциация, обусловленная особенностями места жительства респондента – живет ли он в сельской местности, небольшом городе или же крупном городе (жители городов с населением 100 тыс. человек и более в отличие от тех, кто проживает в населенных пунктах с меньшей численностью населения).

К этому же набору можно отнести показатель удовлетворенности жизнью (биполярная десятибалльная шкала, где «1» означает «совершенно не удовлетворен», а «10» -«полностью удовлетворен»). Он позволяет судить - в определенной мере - о восприятии человеком результатов общественных преобразований в проекции на его судьбу. Среднее значение этого показателя в России равняется 4.7, что говорит об очень значительной доле в нашем обществе людей, неудовлетворенных своей жизнью (за десятилетие эта доля заметно увеличилась – в 1990 г. среднее значение было 5.4). Это – одно из самых низких значений данного показателя в мире. Так же обстоят дела и в некоторых других бывших советских республиках, включая Беларусь, Грузию, Молдову, Украину и Армению. Ниже этой группы стоят только Зимбабве и Танзания. Для сравнения приведем данные, характеризующие удовлетворенность жизнью в развитых западных демократиях: Дания и Ирландия – 8.2; Австрия – 8.0; Нидерланды и Финляндия – 7.9; Норвегия и Швеция, Канада и США – 7.7, Германия, Бельгия и Австрия – 7.6; Великобритания – 7.4.

Согласно предположениям, с повышением значений переменных, составляющих этот блок, поддержка демократии будет увеличиваться.

-

(2) Поколения и кульmура

Второй блок содержит факторы, свидетельствующие о неоднородности культуры российского общества, которая может найти проявление в неодинаковом отношении наших сограждан к демократии.

Для проверки предположений о различиях ценностных ориентаций и политических предпочтений старших и младших поколений будет использоваться показатель возраста респондентов. По мере продвижения от самых старших к самым младшим возрастным когортам поддержка демократии будет, скорее всего, нарастать.

Особенности ценностных предпочтений, которые способны повлиять на отношение людей к демократии, отображены в нашем исследовании двумя показателями. Один из них – индекс «устремлений к свободе», базирующийся на шкале «материализма \ постматериализма» Р. Инглехарта. Он свидетельствует о распространении в культуре нашего общества ценностей, необходимых для укрепления демократии, по отношению к предпочтениям, которые могут вызывать ориентацию на сильную власть, поддержку авторитаризма. Ранее, при проведении сравнительного анализа, нами уже отмечалось, что этот показатель играет ведущую роль при объяснении успеха или неудачи демократизации в различных странах мира.

Остановимся на некоторых важных положениях теории культурных изменений Р. Инглехарта (Inglehart,1990;1997). Он показал, что на протяжении последних десятилетий в культуре наиболее экономически развитых западных демократий происходили фундаментальные изменения. Беспрецедентный экономический рост в этих странах, отмечавшийся после Второй Мировой войны, и появление государства социальных гарантий создали предпосылки для распространения постмодернистских ценностей. Главное состояло в том, что социализация послевоенных поколений протекала в общественных условиях, когда проблема экзистенциальной безопасности для большей части населения утратила свою былую остроту. У представителей постепенно расширяющегося сегмента населения, тех поколений, которые выросли в этих условиях, складывается система ценностных приоритетов, существенно отличающаяся от ориентиров старших поколений, сформировавшихся в первую половину столетия при существовании постоянной угрозы выживанию. Происходит сдвиг от «материалистических» к «постматериалистическим» ценностям: ориентации на обеспечение экономической и физической безопасности постепенно теряют доминирующее положение в культуре - по мере того, как на смену старшим поколениям приходят младшие, отдающие приоритет ценностям самовыражения и свободы. Такие изменения в культуре происходили не только в западных демократиях. Это – общая тенденция, характеризующая процессы, протекающие в развитом индустриальном обществе в любой части мира. Она начинает проявляться, если на протяжении достаточно длительного периода, в течение которого успевает вырасти новое поколение, люди в этом обществе жили в условиях относительной экономической и физической безопасности. Изменения в культуре, связанные с распространением постматериализма, имеют важные политические последствия – они пробуждают в обществе устремления к демократии и поддержку демократических институтов, когда она установлена.

Это заключение, как установил Р. Инглехарт, анализируя данные российского опроса, проведенного в рамках WVS в начале 90-х годов, относится и к нашей стране. В России постматериалистические ценности не имели столь широкого распространения, как в наиболее экономически развитых странах, однако дифференциация ориентаций до- и послевоенных поколений проявилась очень отчетливо. Причина этого в том, что условия социализации старших поколений характеризует очень высокая угроза выживанию человека, которая была связана с последствиями Гражданской войны, насильственной коллективизацией и голодом, сталинским террором, Отечественной войной. Эти поколения отдают приоритет материалистическим ценностям. Послевоенные поколения выросли в период быстрого эконо- мического роста и заметного повышения уровня жизни советских людей, в условиях обеспечения государством важнейших социальных гарантий, включая гарантии занятости, поддержание на низком уровне цен на товары первой необходимости и платы за жилье, предоставление бесплатных медицинских услуг и бесплатное образование. Все это способствовало появлению у представителей младших поколений чувства экзистенциальной безопасности и ценностных приоритетов, не связанных с материализмом. Как и на Западе, в России постматериалистов отличала готовность действовать ради достижения своих политических целей, в том числе склонность к участию в политическом действии, бросающем элитам вызов, - в протестных акциях. Об этом же свидетельствуют исследования Дж. Гибсона и Р.Дача, проведенные в европейской части Советского Союза и Московской области в 1990 г. (Gibson and Duch, 1994). Они продемонстрировали также, что ценностное расслоение на материалистов и постматериалистов является одним из ключевых факторов, объясняющих отношение в нашем обществе к демократическим институтам и процессам. Постматериалисты, хоть численность их была невелика, выражали необычайно сильную поддержку демократии.

Индекс «устремлений к свободе», использовавшийся в нашем исследовании для проверки изложенной теории, был сконструирован следующим образом. Значение «0» приписывалось убежденным материалистам – это респонденты, которые при выборе двух важнейших целей развития общества в десятилетней перспективе отдали предпочтение «поддержанию в стране порядка» и «борьбе с ростом цен» по отношению к постматериалистическим задачам, предполагающим «расширение влияния граждан на принятие важных государственных решений» и «соблюдение свободы слова». Значение «1» - тем, кто склонялся к материализму, поставив на первое место одну из материалистических задач, а на второе – ту или другую из задач постматериалистических. Градация «2» соответствовала обратной комбинации – первое место отведено постматериалистической цели, а второе – материалистической. Наконец, «3» обозначала убежденных постматериалистов, т.е. тех, кто приоритетными полагал обе постматериалистические задачи. Среднее значение этого индекса равняется 0.70, стандартное отклонение – 0.83 (N = 2390). Таким образом, в конце прошлого десятилетия преобладающее большинство наших сограждан – их стало заметно больше, чем в его начале – ориентировалось на материалистические ценности (убежденные материалисты – 52%, склонные разделять эту систему ценностей -27%). Тем не менее, постматериализм также имеет своих сторонников. Хотя убежденных приверженцев у него менее 2%, почти каждый пятый в России отдает первенство одной из постматериалистических задач, помещая на второе место одну или другую материалистическую задачу (обратная комбинация, когда постматериалистическая цель ставится на второе место, - это еще 27%, обозначенных выше как те, кто склоняется к материализму). Не исключено, что именно они – один из оплотов поддержки демократии.

Другой показатель ценностных ориентаций в нашем исследовании характеризует размежевание предпочтений, связанных с представлениями о том, какую роль в экономике и социальной сфере должно играть государство. Конкурентная рыночная экономика, полагает С.М. Липсет, – одно из существенных условий становления демократии: чем меньше экономических ресурсов находится под непосредственным контролем государства, тем больше возможностей появляется для формирования свободной политической системы. Еще в начале 90-х гг. он писал, что перспектива демократических преобразований в бывших коммунистических странах связана с изменением широко распространенных в них воззрений на роль государства в общественной жизни, с признанием необходимости существенно ее ограничить. «Успех демократии в этих странах зависит в значительной мере от того, сможет ли население приспособиться к свободе, отказаться от своих прежних взглядов на роль государства, и от его готовности принять циклический характер свободной рыночной системы» (Lipset, 1994, p.13).

Россия и другие постсоветские республики сильно отличаются от западных демократий, как видно на рисунке 7, в своем отношении к ценностям либерального общества. Среди наших сограждан намного меньше тех, кто выступает в поддержку частной собственности как основы экономических отношений или считает, что ответственность за обеспечение людей всем необходимым должна лежать не на государстве, а на каждом из них.

Показатель, с помощью которого мы попытались отобразить предпочтения, касающиеся роли государства в экономике и социальной жизни, - это индекс «социализм \ либерализм», рассчитанный как среднее арифметическое значение оценок, выставленных респондентом в ответах на следующие шесть вопросов, выраженных десятибалльными биполярными шкалами: (1) в промышленности и бизнесе надо увеличивать долю государственной \ частной собственности, (2) каждый человек должен нести больший груз ответственности за обеспечение себя всем необходимым \ государство должно нести больший груз ответственности за обеспечение каждого человека, (3) конкуренция – это хорошо, она заставляет людей напряженно работать и выдвигать новые идеи \ конкуренция вредна, она пробуждает самое плохое в людях; (4) государство должно предоставить фирмам больше свободы \ государство должно более эффективно контролировать фирмы; (5) каждый человек должен нести ответственность за обеспечение себя пенсией \ государство должно нести ответственность за пенсионное обеспечение; (6) каждый человек должен нести ответственность за обеспечение себя жильем \ государство должно нести ответственность за обеспечение жильем (обоснованием объединения этих вопросов в шкалу служит Cron-bach’s Alpha = 0.68). Респонденту приписывалась шкальная оценка в том случае, если он дал содержательный ответ не менее чем на три из этих вопросов. Индекс изменяется в диапазоне [1, 10], среднее значение – 4.8 (стандартное отклонение – 1.78), что говорит о заметном превалировании носителей социалистической идеологии по отношению к тем, кто разделяет ценности либерализма.

Рис. 7. Поддержка либеральных ценностей в стабильных демократиях и посткоммунистической Европе (WVS 1999-2002)

Благосостояние: индивидуальная ответственность: доля респондентов, отметивших градации в диапазоне от «1» до «4» на десятибалльной биполярной шкале, где «1» соответствует суждению «Каждый человек должен нести больший груз ответственности за обеспечения себя всем необходимым», а «10» - суждению «Государство должно нести больший груз ответственности за обеспечение каждого человека»

Поддержка частной собственности: доля респондентов, отметивших градации в диапазоне от «1» до «4» на десятибалльной биполярной шкале, где «1» соответствует суждению «В промышленности и бизнесе надо увеличивать долю частной собственности», а «10» - суждению «В промышленности и бизнесе надо увеличивать долю государственной собственности».

Пунктирные линии – 95% prediction interval; N = 34.

Если рыночная экономика, базирующаяся на частной собственности, действительно является предпосылкой формирования демократического правления, следует ожидать, что поддержка демократии исходит от сторонников либеральных преобразований, а ее неприятие сопряжено с верой в государственный социализм.

-

(3) Совеmская и nосmсовеmская nолиmические сисmемы

Последний блок включает две переменные, с помощью которых измерялось отношение респондентов к политической системе, которая существовала в советское время, и к системе политических институтов, сложившихся в России к концу первого десятилетия преобразований. Прежний и нынешний режимы оценивались по десятибалльной биполярной шкале («1» - плохо, а «10» -очень хорошо): средние значения (стандартные отклонения) равны соответственно 5.8 (2.65) и 2.6 (1.69). Преобладающее большинство резко негативно воспринимало политическую систему, сложившуюся при Б.Н. Ельцине. Среди мнений о советском устройстве, напротив, преобладали позитивные оценки, хотя перевес был очень небольшим, а диапазон мнений - более широким. Отметим, что оценки этих режимов не были взаимообусловлены (коэффициент корреляции = -0.09 – намного ниже, чем можно было ожидать, хотя статистически высоко значимый, p<0.000, N = 2280).

Поскольку складывавшаяся в 90-е гг. в России политическая система относилась к категории электоральных демократий, можно предположить, что чем выше она оценивалась человеком, тем больше была вероятность его приверженности демократическим убеждениям. Неверие в демократию – следствие недовольства, связанного со знакомством с нею по несовершенному российскому образцу. Что же касается оценок советской системы, то позитивное к ней отношение связано, скорее всего, со скептическим мнением о работоспособности демократии и ее преимуществах перед другими формами правления, а негативное, напротив, - с уверенностью в ее превосходстве.

Причины разделения ценносmей и оценок nолиmи-ческих сисmем

Чем же обусловлены культурные различия в российском обществе, отраженные в ориентации одной, преобладающей его части на экзистенциальную безопасность, а другой – на политические свободы, а также в приверженности одних людей социалистической идеологии, а других – либерализму? Что стоит за разделением оценок, выставленных советской и постсоветской политическим системам? Ответы на эти вопросы можно получить, обратившись к таблице 2. В ней представлены парные корреляции и результаты регрессионных решений, позволяющие судить о линиях детерминации, связывающих ценности с социальной демографией и удовлетворенностью, а оценки политических систем – с теми и другими.

Результаты анализа показывают, что наиболее правдоподобное объяснение ценностного расслоения в российском обществе вытекает из теории изменения культуры Р. Инглехарта. Ключевой фактор, разделяющий его на тех, для кого важнее экзистенциальная безопасность, и тех, кто выбирает политическую свободу, - различие ценностных приоритетов старших и младших поколений. Кроме того, вероятность выбора свободы выше у представителей наиболее образованного слоя и – в меньшей мере – наиболее обеспеченных в материальном отношении страт. С ростом удовлетворенности жизнью, дохода и образования происходит также сдвиг от идеологии государственного социализма ко все большему принятию принципов либерального общества. Однако основная причина, порождающая такое идеологическое размежевание, опять же связана с поколениями.