Отношение к власти как элемент социального самочувствия (на материалах Вологодской области)

Автор: Каминский Вадим Сергеевич

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 5 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

Социальное самочувствие - социально-психологическое понятие, которое отражает применение междисциплинарного подхода при изучении социальных процессов и явлений. В отечественной науке сложилась традиция рассматривать социальное самочувствие как показатель успешности социальной адаптации к изменившимся условиям и ее результат. Социальное самочувствие является одним из индикаторов эффективности социальной политики, что актуализирует исследования в данной области. Исходя из этого, целью работы выступил анализ такого компонента социального самочувствия как отношение регионального социума к действующей власти и к политической сфере в целом. Информационную базу составили данные мониторинга общественного мнения. Были получены следующие результаты. В долгосрочной ретроспективе зафиксирована позитивная динамика уровня доверия власти, оценок успешности деятельности президента по решению ряда ключевых задач, суждений о политической системе. Тем не менее суждения о деятельности власти остаются неудовлетворительными. В частности, доверие к государственным институтам основывается на отношении к главе государства; интересы значительной части населения не выражает ни одна из партий; низкой остается доля жителей области, полагающих, что президент успешно справляется с проблемой подъема экономики и роста благосостояния населения; наблюдается ухудшение суждений о деятельности губернатора, в том числе о проводимой им экономической политике; потенциал протеста не снижается на протяжении последних десяти лет и т. д. Все это дает основание утверждать, что проводимая государством политика характеризуется низкой степенью эффективности, необходимо дальнейшее совершенствование деятельности органов власти по развитию условий жизнедеятельности людей, проживающих в регионе. Данная работа вносит вклад в развитие социологии в виде уточнения методологии исследования социального самочувствия и ее апробации на материалах Вологодской области.

Социальное самочувствие, общественные настроения, уровень доверия, одобрение, партийно-политические предпочтения, потенциал протеста

Короткий адрес: https://sciup.org/147224410

IDR: 147224410 | УДК: 316.653

Текст научной статьи Отношение к власти как элемент социального самочувствия (на материалах Вологодской области)

ORCID: 0000-0002-1418-9401 ; ResearcherID: I-8385-2016

Социальное самочувствие – социально-психологическое понятие, которое отражает применение междисциплинарного подхода при изучении социальных процессов и явлений. В отечественной науке сложилась традиция рассматривать социальное самочувствие как показатель успешности социальной адаптации к изменившимся условиям и ее результат. Социальное самочувствие является одним из индикаторов эффективности социальной политики, что актуализирует исследования в данной области. Исходя из этого, целью работы выступил анализ такого компонента социального самочувствия как отношение регионального социума к действующей власти и к политической сфере в целом. Информационную базу составили данные мониторинга общественного мнения. Были получены следующие результаты. В долгосрочной ретроспективе зафиксирована позитивная динамика уровня доверия власти, оценок успешности деятельности президента по решению ряда ключевых задач, суждений о политической системе. Тем не менее суждения о деятельности власти остаются неудовлетворительными. В частности, доверие к государственным институтам основывается на отношении к главе государства; интересы значительной части населения не выражает ни одна из партий; низкой остается доля жителей области, полагающих, что президент успешно справляется с проблемой подъема экономики и роста благосостояния населения; наблюдается ухудшение суждений о деятельности губернатора, в том числе о проводимой им экономической политике; потенциал протеста не снижается на протяжении последних десяти лет и т. д. Все это дает основание утверждать, что проводимая государством политика характеризуется низкой степенью эффективности, необходимо дальнейшее совершенствование деятельности органов власти по развитию ус- ловий жизнедеятельности людей, проживающих в регионе. Данная работа вносит вклад в развитие социологии в виде уточнения методологии исследования социального самочувствия и ее апробации на материалах Вологодской области.

Социальное самочувствие, общественные настроения, уровень доверия, одобрение, партийнополитические предпочтения, потенциал протеста.

Социальное самочувствие – социальнопсихологическое понятие, которое отражает применение междисциплинарного подхода при изучении социальных процессов и явлений [1]. Оно выступает в качестве одного из важнейших факторов установления социального порядка в социуме и государстве, так как то, как чувствуют себя его граждане, определяет жизнеспособность и стабильность общества [2]. Социальное самочувствие является одним из индикаторов готовности общества к модернизации [3], а также эффективности социальной политики [4; 5], что актуализирует исследования в этой области. Исходя из этого, целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, выступил анализ такого компонента социального самочувствия, как отношение регионального социума к действующей власти и, шире, – к политической сфере в целом.

Информационной базой исследования послужили данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН1.

В отечественной литературе существует два основных подхода к определению социального самочувствия: «широкий» и «узкий». «Широкое» толкование социального самочувствия подразумевает использование не только оценок собственного положения индивида и его жизни, но и ситуации в обществе. «Узкая» трактовка социального самочувствия ближе к содержанию распространенного в англоязычной литературе термина «субъективное благополучие» (subjective well-beinig). Она включает, в первую очередь, характеристики удовлетворенности жизнью в целом и отдельными ее аспектами. В дополнение к вопросам об удовлетворенности жизнью включаются индикаторы психологического комфорта, эмоций [6]. Среди исследователей субъективного благополучия можно выделить А. Кэмпбелла [7], Н. Брэд-берна [8], С. Уити, Е. Динера [9], Р. Инглегарта, Б. Хэди [10], Ф. Эндрюса [11].

Предмет субъективного благополучия составляет научный анализ оценки людьми их жизни как в данный момент, так и за более длительный период, например за год. Эти самооценки включают как эмоциональное отношение к событиям, переживаниям людей, так и их когнитивные суждения о степени удовлетворенности своей жизнью, достижениями, семьей и работой [7]. По мнению Эд. Динера, субъективное благополучие состоит из трех основных компонентов: удовлетворение, комплекс приятных эмоций (pleasant affect) и комплекс неприятных эмоций (unpleasant affect). В структуре социального самочувствия мы также выделяем эти элементы в качестве основных (удовлетворенность жизнью и социальное настроение как эмоциональный фон) [12]. Определяя значение субъективного благополучия в социальной системе, Эд. Динер подчеркивает, что оно служит мерой качества жизни индивида и общества. Субъективное благополучие является одним из трех главных способов повышения качества жизни, наряду с экономическими, социальными индикаторами [9].

В отечественной науке сложилась традиция рассматривать социальное самочувствие как соотношение уровня притязаний, ожиданий и степени их реализации в качестве показателя успешности социальной адаптации к изменившимся условиям и ее результата [1; 2; 4; 5; 13]. Чем успешней протекает процесс приспособления человека к изменившимся условиям, тем лучше будет социальное самочувствие. Некоторые примеры определения социального самочувствия приведены в табл. 1 .

Обычно в структуре социального самочувствия выделяют эмоциональный и когнитивный компоненты. В настоящее время в литературе продолжается дискуссия, какой из них является основным.

На эмоциональной составляющей акцентируют внимание основоположник исследований социального самочувствия в России Б.Д. Парыгин [19], а также О.Л. Барская [20], И.Т. Левыкин [21], И.Н. Гущина, Д.Л. Кондра- тович, О.Н. Положенцева [4]. В качестве структурных единиц самочувствия в данном случае рассматриваются эмоции, чувства, настроения, уровень оптимизма и т. д. Так, Г.Д. Гриценко классифицирует социальное самочувствие в зависимости от удовлетворенности индивида жизнью. Исследователь выделяет четыре типа социального самочувствия: оптимистичное, приспособительное, пассивное, пессимистическое, которые определяют адаптационные стратегии индивида [22].

Е.И. Головаха, И.Н. Панина и А.П. Горба-чик [15], Л.Е. Петрова [1] полагают, что социальное самочувствие связано, в первую очередь, с когнитивной стороной общественного сознания.

Существуют и другие точки зрения на структуру социального самочувствия. Так, Н.Я. Лепешкин, помимо эмоционального и когнитивног, включает в его состав поведенческий компонент (интегрированные

Таблица 1. Некоторые определения социального самочувствия

Наиболее важно для социологического анализа то, что уровень и состояние социального самочувствия нельзя напрямую измерить по какому-либо одному показателю. Необходима разработанная система показателей [16]. Так, исследователи ИС РАН в показатели социального самочувствия включают:

– объективные показатели уровня жизни и оценку их респондентами: доход, материальное положение, обеспеченность жильем, товарами длительного пользования и первой необходимости, наличие возможностей для воспитания детей и т. д.;

– состояние здоровья: наличие хронических заболеваний, возможность получить качественную медицинскую помощь, образ жизни (здоровый или нет) и т. д.;

– эмоционально-психологическое состояние: радость, оптимизм, депрессии, тревоги, беспокойства и др., их причины;

– социальное самоощущение: самоидентификация, комфортность, ценностные ориентации, надежды и ожидания;

– оценка социальной среды: проблемы, которые больше всего беспокоят, от кого зависит решение этих проблем, где находят поддержку для решения проблем;

– жизненные стратегии: выживания, развития, самореализации, благополучия, самооценка своего потенциала;

– жизненные стратегии: выживания, развития, самореализации, самооценка своего потенциала;

– оценка положения дел в регионе: экономического положения региона, политической ситуации в регионе, рейтинг наиболее значимых проблем, оценка успешности проводимых реформ, оценка состояния межэтнических отношений и т. д.;

– гражданская позиция (политические предпочтения, доверие различным элементам федеральной и региональной власти, отношение к различным социальным институтам, непосредственное участие в общественных движениях, электоральная активность и т. д., оценка деятельности властей, социальная ответственность власти и собственная; правовое самочувствие (самооценки правовой защищенности, сферы ущемления прав, приоритетные нормы поведения)).

Представленные показатели сгруппированы в семь смысловых блоков:

– социально-демографические характеристики;

– удовлетворенность респондентами своим уровнем жизни;

– оценка сферы трудовых отношений;

– оценка внетрудовой сферы жизнедеятельности респондентов;

– оценка состояния межнациональных отношений в регионе;

– взгляды и убеждения респондентов;

– оценка деятельности федеральных, региональных и муниципальных властей [3, с. 44–45].

В контексте данного исследования нас интересует последний смысловой блок. Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН позволяет рассмотреть такие относящиеся к данному блоку показатели социального самочувствия, как:

– доверие государственным институтам;

– оценка проводящихся реформ;

– успешность работы главы государства и главы региона по решению проблем страны и области соответственно;

– уверенность в завтрашнем дне.

Помимо этого, для более полной картины необходимо рассмотреть часть показателей, относящихся к блоку «взгляды и убеждения респондентов», в частности партийные предпочтения, отношение к политической системе, а также протестный потенциал.

Проанализируем каждый из этих аспектов.

Важным фактором, определяющим отношения в регионе и социальное самочувствие населения, является социальный капитал – специфика взаимоотношений людей в определенных социально-экономических условиях. Социальный капитал определяется такими показателями, как внутригрупповые нормы, развитие ассоциативной деятельности и доверие. В современных теориях именно доверие рассматривается как центральный элемент социального капитала, один из важнейших факторов поддержания устойчивости и интегрированности общества [26, с. 8]. Рост доверия в обществе влечет повышение социальной активности граждан [27].

Обычно выделяется два вида доверия: межличностное и институциональное. Первое существует на уровне взаимодействия индивидов и реализуется через традиционные практики взаимопомощи и товарищества. Институциональное доверие можно разделить на доверие общественным и государственным институтам (к органам федеральной власти, к органам региональной власти, к конкретным лицам, занимающим ведущие посты в администрации региона). Исходя из предмета исследования, нас интересует доверие к государственной и муниципальной власти.

Какова структура институционального доверия в области? Отметим наиболее важные моменты.

-

1. Самым высоким уровнем доверия обладает президент (табл. 2) . На это влияет как «авторитет должности» (глава государства в общественном сознании всегда имел особый статус), так и «авторитет личности» (заслуги В.В. Путина перед страной).

-

2. Доверие органам государственной власти выше, чем другим общественным институтам (за исключением церкви), таким как предприниматели, банки, средства массовой информации. На негативное отношение к предпринимателям, банкирам влияют и процессы, происходившие в недавнем прошлом, в т. н. эпоху «первоначального накопления капитала» (финансовые пирамиды, ваучеризация, сращивание бизнеса с криминалом). В результате предпринимательские, банковские круги по-прежнему остаются андердогом общественного мнения.

-

3. Относительно высоким уровнем доверия (44–47%) обладают силовые и правоохранительные структуры (армия, полиция, федеральная служба безопасности, прокуратура), а также судебная ветвь власти. На наш взгляд, это довольно позитивный момент. Любое государство построено на приватизации насилия [29] и обязано защищать свою власть при помощи силовых структур. Если силовики почувствуют себя уязвимыми, это подорвет основы государственности. На формирование атмосферы недоверия к силам правопорядка направлено большинство современных гибридных технологий революции2, поэтому относительно высокий уровень доверия к ним населения работает на укрепление государства.

-

4. Наименьшим уровнем доверия (22%) характеризуются политические партии. Распределение партийных предпочтений также свидетельствует о том, что жители области относятся к этому институту скептически. Так, довольно существенная доля не может назвать партию, которая бы выражала их интересы (от 21 до 35% в период с 2000 по

Таблица 2. Уровень доверия государственным институтам, % от числа опрошенных

Вариант ответа

Год

Изменение (+/-), 2018 год к

о о о гч

гч о о гч

о о гч

кО о о гч

00 о о гч

m о о гч

о

о гч

о гч

гч

о гч

m

о гч

о гч

LD

о гч

кО

о гч

о гч

00 о гч

о

о гч

о

о о о гч

Уровень доверия >50%

Президент РФ*

57,1

53,1

54,4

62

65,2

51,6

56,8

50,5

45,7

47

57

60,6

62

59,6

60,5

+1

+3

Уровень доверия 40–50%

Правительство РФ

42,7

33,8

35,2

42,1

60,2

46,7

52,4

47,4

39,6

40,4

48,3

49,4

48,8

46

47,3

+1

+5

Армия

37

28,5

27,1

29,6

37,8

33,5

34,5

34,1

31,3

37,5

37,8

42

43,9

45,1

47,2

+2

+10

Прокуратура

30,9

21,7

28,8

33,3

40,9

34,8

36,1

35,4

33,9

40,1

38,5

40,9

40,3

42,9

47,1

+4

+16

Суд

31,6

24,7

31

35,5

41,3

35,1

37,4

35,8

36,1

39,3

36,9

40,5

39,3

42,7

45,3

+3

+14

ФСБ

34,2

25,8

28,4

35,3

43,8

34,3

36

35,8

33,2

37,5

36,4

39,6

40,6

43,6

45,2

+2

+11

Полиция

27,2

22,3

23,7

29

36,5

33,1

32,7

32,1

29,3

33,7

35,4

40,2

41,7

43

44,4

+1

+17

Уровень доверия 30–40%

Совет Федерации

28,3

21,7

27,1

34,3

47,6

35,9

38,1

35,5

32,3

34,6

40,2

40,2

39,3

37,5

37,4

0

+9

Руководство области

31,3

23,2

30

37,7

48,6

34,9

41

36,6

34,6

37,8

37,4

36,9

38,5

34

35,4

+1

+4

Органы местного самоуправления**

–

–

–

26,6

40,9

33,1

35,6

33,9

29,3

32,7

35,1

34,5

33,3

32,4

34,4

+2

—

Государственная Дума

23

18,2

26

27,9

42

33,5

33,5

32

30,5

31,6

35,2

34

33

34,1

33,8

0

+11

Уровень доверия <30%

Политические партии

10,7

10,6

17,4

17,8

26,8

20

22,8

22,8

20,9

20,4

20,2

17

18,1

20,1

22,3

+2

+11

Средний уровень доверия

32,2

25,8

29,9

34,3

44,3

35,5

38,1

36,0

33,1

36,1

38,2

39,7

39,9

40,1

41,7

+2

+10

* Вопрос звучит следующим образом: «Определите, пожалуйста, свое отношение к действующим в стране общественным структурам и институтам власти». Ранжировано по 2018 году.

** Органы местного самоуправления де-юре не относятся к государственным институтам, но де-факто являются ими. К тому же среди обывателей вряд ли присутствует понимание, что местное самоуправление не входит в систему государственной власти.

Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

2018 год; табл. 3 ). Несистемная оппозиция в регионе вовсе не имеет общественной поддержки (вариант «другая» всегда выбирают менее 1% респондентов).

Другим органам власти доверяют менее половины жителей области. Дефицит доверия населения к новой власти выступает тормозом социальных и экономических преобразований современного российского общества [3, с. 82]. В то же время есть мнение, что при наличии доверия у индивида всегда должна присутствовать некоторая здравая доля недоверия, которое по своей сути является конструктивной долей критичности. Только доверие со здравой долей критичности можно рассматривать как ценное [28, с. 174].

В то же время следует обратить внимание на то, что в долгосрочной ретроспективе (2000–2018 гг.) в отношении к политическим партиям выявлены позитивные изменения: уровень доверия вырос в 2 раза (с 11 до 22%), доля приверженцев какой-либо партии увеличилась на 24 п. п. (с 36 до 60%). Следовательно, говорить о кризисе партийного института преждевременно.

Однако при высоком уровне доверия к президенту отношение к отдельным направлениям его работы неоднозначно. В долгосрочной ретроспективе (с 2000 по 2018 год) выросла доля позитивных суждений об успешности решения главой государства таких ключевых проблем страны, как наведение порядка в стране (на 20 п. п., с 31 до 51%), защита демократии и укрепление свобод граждан (на 18 п. п., с 23 до 41%), укрепление международных позиций России (на 12 п. п., с 42 до 54%; табл. 4 ). В то же время низким остается число жителей области, полага-

Таблица 3. Партийно-политические предпочтения жителей Вологодской области*, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Год |

Изменение (+/-), 2018 год к |

|||||||||||||||

|

о о о гч |

гч о о гч |

о о гч |

кО о о гч |

00 о о гч |

m о о гч |

о о гч |

о гч |

гч о гч |

m о гч |

о гч |

LD о гч |

кО о гч |

о гч |

00 о гч |

2017 году |

2000 году |

|

|

Единая Россия |

18,5 |

16,3 |

22,2 |

21,9 |

40,6 |

37,4 |

31,6 |

31,1 |

29,1 |

29,4 |

32,8 |

38,8 |

35,4 |

34,7 |

37,9 |

+3 |

+19 |

|

КПРФ |

11,5 |

10 |

9 |

7,4 |

6,6 |

7,9 |

8,9 |

10,3 |

10,6 |

11,3 |

9,7 |

7,1 |

8,3 |

7,6 |

9,2 |

+2 |

–2 |

|

ЛДПР |

4,8 |

7,3 |

8,3 |

8 |

7,3 |

6,7 |

7,2 |

7,8 |

7,8 |

7,2 |

7,6 |

6,2 |

10,4 |

11 |

9,6 |

–1 |

+5 |

|

Справедливая Россия |

– |

– |

– |

– |

4,7 |

3,6 |

3,7 |

5,6 |

6,6 |

4,6 |

3,5 |

3,6 |

4,2 |

4,8 |

2,9 |

–2 |

– |

|

Другая |

0,9 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,6 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

0,5 |

0,7 |

0 |

0 |

|

Указавшие какую-либо партию |

35,7 |

34 |

39,9 |

37,6 |

59,4 |

55,7 |

51,6 |

54,9 |

54,3 |

53,1 |

53,9 |

55,9 |

58,6 |

58,6 |

60,3 |

+2 |

+25 |

|

Никакая |

29,6 |

34,6 |

29,7 |

30,1 |

21,5 |

28,6 |

33,8 |

29,4 |

31,3 |

34,9 |

34,4 |

31,8 |

29,4 |

29,2 |

28,5 |

–1 |

–1 |

|

Затрудняюсь ответить |

20,3 |

21,7 |

13,8 |

21 |

12,9 |

12,6 |

12,5 |

13,2 |

11,7 |

10,2 |

11,7 |

12,2 |

12 |

12,2 |

11,2 |

–1 |

–9 |

* Вопрос звучит следующим образом: «Какая партия выражает Ваши интересы?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

Таблица 4. Оценка успешности решения Президентом РФ ключевых проблем страны*, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Год |

Изменение (+/-), 2018 год к |

|||||||||||||||

|

о о о гч |

гч о о гч |

о о гч |

кО о о гч |

00 о о гч |

m о о гч |

о о гч |

о гч |

гч о гч |

m о гч |

о гч |

LD о гч |

кО о гч |

о гч |

00 о гч |

2017 году |

2000 году |

|

|

Укрепление международных позиций России |

|||||||||||||||||

|

Успешно |

42,3 |

42,9 |

45,1 |

49,5 |

55,1 |

49,5 |

49,9 |

46,2 |

43,1 |

45,7 |

50,4 |

51,7 |

51,2 |

55,7 |

54,2 |

–2 |

+12 |

|

Неуспешно |

30,9 |

30,6 |

33,8 |

32,6 |

23,7 |

30,4 |

29,3 |

33,7 |

37,9 |

36,2 |

32,4 |

31,3 |

29,9 |

26,8 |

28,4 |

+1 |

–3 |

|

Наведение порядка в стране |

|||||||||||||||||

|

Успешно |

31,4 |

35 |

36,9 |

45,8 |

48,2 |

039,1 |

41,1 |

36,6 |

35,4 |

39,4 |

48 |

50,2 |

49,2 |

50,6 |

51,1 |

0 |

+20 |

|

Неуспешно |

49,2 |

45,3 |

48,1 |

41,1 |

34,2 |

43,5 |

42,5 |

50 |

50,7 |

47,5 |

39,1 |

37,9 |

36,7 |

36,1 |

35,0 |

–1 |

–14 |

|

Защита демократии и укрепление свобод граждан |

|||||||||||||||||

|

Успешно |

23 |

29 |

31,5 |

36,9 |

39,9 |

36,7 |

36,3 |

32,4 |

28,8 |

31,8 |

37,5 |

40,4 |

36,6 |

40,3 |

40,5 |

0 |

+18 |

|

Неуспешно |

43 |

40,2 |

45,4 |

44,2 |

35,9 |

41,5 |

42,6 |

48,3 |

52,3 |

51 |

45,4 |

41,5 |

44,3 |

40,2 |

40,2 |

0 |

–3 |

|

Подъем экономики, рост благосостояния граждан |

|||||||||||||||||

|

Успешно |

25,6 |

29,3 |

33,4 |

39,2 |

36,7 |

31,6 |

33,5 |

30,7 |

28,5 |

31,3 |

34,8 |

34,2 |

27,2 |

29,3 |

31,0 |

+2 |

+5 |

|

Неуспешно |

52,9 |

48,2 |

49,7 |

47,7 |

46 |

52,4 |

51,6 |

56,1 |

57,9 |

56,8 |

53,4 |

52,3 |

59,4 |

56,9 |

56,2 |

–1 |

+3 |

|

* Вопрос звучит следующим образом: «Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. |

|||||||||||||||||

ющих, что президент успешно справляется с проблемой подъема экономики и роста благосостояния населения: фактически со времен мирового финансового кризиса (2009 год) доля разделяющих это мнение колеблется в интервале 27–35%, а по итогам 2018 года она составила 31%, т. е. столько же, сколько в кризисном 2009 году (32%), и лишь немногим больше, чем в 2000–2001 гг. (26–28%), когда страна только-только начала восстанавливаться после тяжелейших экономических потрясений 1990-х годов [30, с. 16]. В этом кон-

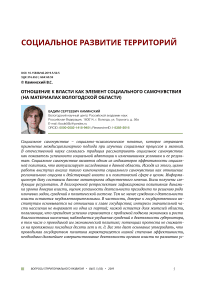

Рис. 1. Оценка экономической политики, проводимой Президентом РФ*, % от числа опрошенных

* Вопрос звучит следующим образом: «Как Вы относитесь к экономической политике, проводимой президентом страны?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

положительно отрицательно никак не оцениваю, затрудняюсь ответить

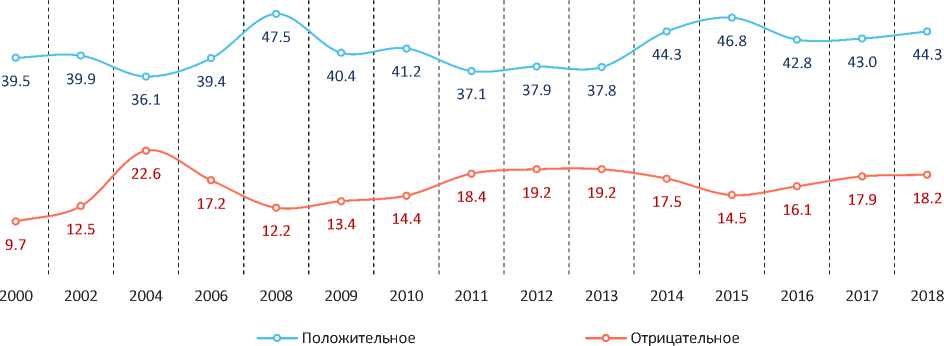

Рис. 2. Оценка деятельности Губернатора Вологодской области*, % от числа опрошенных

* Вопрос задается с 2013 года и звучит следующим образом: «Как Вы в целом оцениваете деятельность Губернатора области О.А. Кувшинникова по решению проблем населения области?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

тексте показательно, что доля негативных мнений об экономической политике президента за рассматриваемый период выросла почти в 2 раза (с 10 до 18%; рис. 1 ).

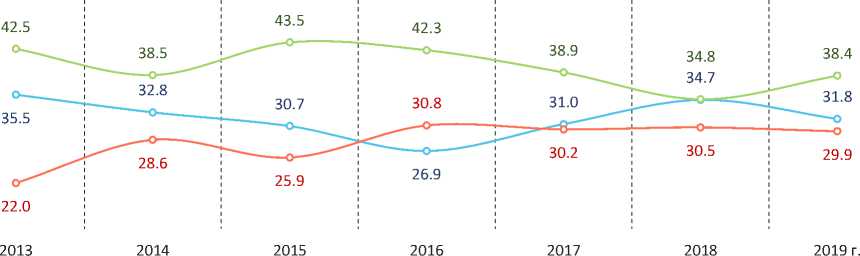

Доли положительных и отрицательных суждений о деятельности губернатора по решению проблем населения области аналогичны (в 2019 году – 30–32%; рис. 2 ). При этом динамика оценок неблагоприятна: количество тех, кто негативно отзывается о работе главы региона, за период с 2013 по 2019 год выросло на 8 п. п. (с 22 до 30%). Подобные тенденции наблюдаются и в оценивании экономической политики, осуществляемой главой региона: удельный вес отрицательных мнений увеличился на 10 п. п. (с 28 до 38%; рис. 3 ).

Помимо этого, большой процент населения затрудняется дать оценку деятельности губернатора как в целом по решению проблем населения (35–44%), так и конкретно его экономической политики (30–37%). Это говорит об отсутствии взаимосвязи между населением и властными структурами, плохой информированности людей о работе органов власти, следовательно, о несформи-рованности социального капитала, который является основной устойчивого и эффективного развития [3, с. 86].

Релевантным показателем успешности деятельности государственных органов в целом является отношение людей к проводимым реформам. Сперва отметим, что в обще-

положительно отрицательно затрудняюсь ответить

Рис. 3. Оценка экономической политики, проводимой Губернатором Вологодской области*, % от числа опрошенных

* Вопрос задается с 2013 года и звучит следующим образом: «Как Вы оцениваете экономическую политику Губернатора области?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

стве присутствует запрос на перемены. Так, в 2019 году доля жителей региона, считающих, что России нужна стабильность, составляет 26%, а удельный вес тех, кто полагает, что страна нуждается в переменах, в два раза больше (52%). Таким образом, очевидно, что реализация именно этой потребности (запроса на перемены) будет являться главным фактором доверия к органам власти [30, с. 31]. Однако отношение населения к проводимым реформам не слишком благоприятно. Если в 2016–2018 гг. наблюдалась положительная динамика суждений, то в 2019 году по сравнению с 2018 годом оценки резко ухудшились: доля жителей области, поддерживающих осуществляемые преобразования, снизилась на 19 п. п. (с 60 до 41%), удельный вес негативных суждений вырос более чем в 2 раза (с 17 до 36%; рис. 4 ). В итоге доли сторонников и противников проводимых реформ практически сравнялись. Очевидно, что люди остро отреагировали на такие нововведения, как трансформация пенсионного законодательства, повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, изменения системы обращения с твердыми бытовыми отходами и т. д. Особый резонанс вызвал проект повышения пенсионного возраста, который катализировал ряд массовых протестных выступлений по всей стране, во многом из-

■ поддерживаю ■ отношусь равнодушно ■ не поддерживаю

Рис. 4. Отношение населения Вологодской области к реформам*, % от числа опрошенных

* Вопрос задается с 2016 года и звучит следующим образом: «Руководство страны последовательно переустраивает все сферы жизни страны. Выразите свое отношение к предпринимаемым усилиям и результатам».

Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

за того, что сама реформа была проведена в режиме спецоперации, без организации предварительного широкого обсуждения с населением [30, с. 12]. Подобная динамика общественного мнения также косвенно свидетельствует о низкой степени эффективности при реализации ключевых положений нового «майского указа» президента.

Наконец, индикатором результативности политики и деятельности властей является степень уверенности респондентов в завтрашнем дне [3, с. 94]. В 2019 году доли

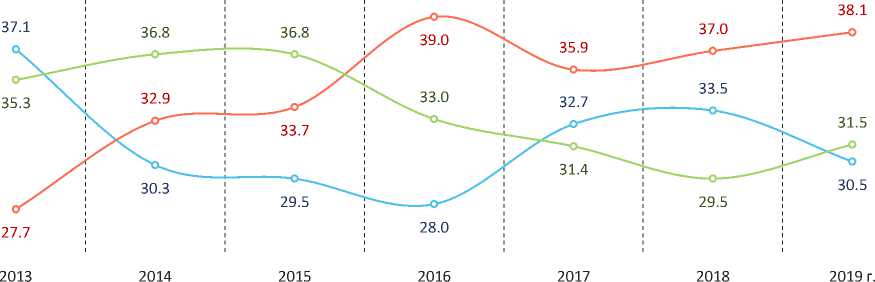

Меня полностью устраивает политическая система нашего общества

В политической системе нашего общества много недостатков, но их можно устранить путём постепенных реформ

Меня на устраивает политическая система нашего общества, её необходимо радикально изменить

Рис. 5. Отношение к политической системе*, % от числа опрошенных (данные по Вологодской области)

* Вопрос звучит следующим образом: «С каким из нижеперечисленных суждений о политической системе нашего общества Вы согласны в большей мере?». Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

оптимистично и пессимистично настроенных жителей региона оказались практически равными (38 и 41% соответственно)3.

Косвенный показатель оценки деятельности власти – отношение населения к политической системе. За весь исследуемый период удельный вес жителей области, которых полностью устраивает политическая система общества, не превышал 15% (рис. 5) . Доля крайних негативных характеристик («меня полностью не устраивает политическая система общества, ее необходимо радикально изменить») обычно существенно выше, в 2018 году – почти в два раза (27 против 13%).

Впрочем, наиболее распространенным является мнение о том, что недостатки политической системы могут быть устранены путем реформирования. В 2018 году так считает около половины населения области (45%). К тому же доля крайних положительных суждений за 2000–2018 гг. выросла более чем в 3 раза (с 4 до 13%). Это косвенно подтверждает то обстоятельство, что «точка невозврата» во взаимодействии общества и власти не пройдена, государство способно наладить взаимодействие, благотворно повлиять на общественное мнение посредством реализации эффективного управления. Однако ряд непопулярных реформ, проведенных в 2018 году (повышение НДС, изменение пенсионного законодательства, «мусорная реформа»), дает основание утверждать, что пока власть не вполне успешно справляется с поставленной задачей.

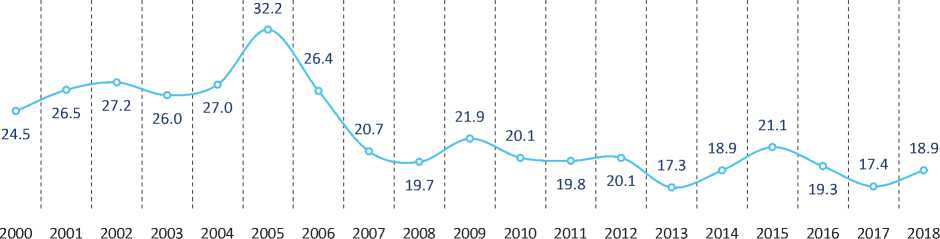

Протестные настроения снизились после 2006 года и стабилизировались в последнее десятилетие (2008–2018 гг.) на уровне 17–22% (рис. 6) . В 2012 году, когда в России происходили многократные массовые политические выступления оппозиции, потенциал протеста в области не продемонстрировал никакого роста. Исследователи отмечают, что даже самые критично настроенные слои социума не желают протестов и революций, а стараются найти возможности для конструктивного диалога с государством [31, с. 23].

Данная ситуация характерна и в целом для страны. Политолог А. Галлямов отмечает, что «большинство россиян не настроены радикально и готовы только к конвенциональным методам политической борьбы».

Рис. 6. Потенциал протеста*, % от числа опрошенных (данные по Вологодской области)

* Потенциал протеста составляют респонденты, ответившие на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?» следующим образом: «Выйду на митинг, демонстрацию»; «Буду участвовать в забастовках, акциях протеста»; «Если надо, возьму оружие, выйду на баррикады».

Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

При этом «в реальности желающих выйти на улицы окажется во много раз меньше, чем это следует из данных опроса. Отвечая на вопросы социологов, недовольные действиями властей люди просто посылают наверх сигналы о своем недовольстве, вовсе при этом не собираясь идти и протестовать»4. То есть те, кого в принципе не устраивает политическая система (см. рис. 1), вряд ли готовы принимать участие в ее преобразовании.

Таким образом, данная работа вносит вклад в развитие социологии в виде уточнения методологии исследования социального самочувствия (подбор индикаторов к смысловому блоку «оценка деятельности федеральных, региональных и муниципальных властей») и ее апробации на материалах Вологодской области. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

В долгосрочной ретроспективе зафиксирована позитивная динамика уровня доверия власти, оценок успешности деятельности президента по решению ряда ключевых задач, суждений о политической системе. Тем не менее, суждения о деятельности власти остаются неудовлетворительными, о чем говорят следующие факты:

– хотя доверие к государственным институтам находится на относительно высоком уровне (например, оно выше, чем доверие общественным организациям, банков- ским и предпринимательским кругам), оно основывается на отношении к главе государства. По существу, общество доверяет только первому лицу;

– интересы значительной части населения не выражает ни одна из партий (от 21 до 35%);

– низкой остается доля жителей области, полагающих, что президент успешно справляется с проблемой подъема экономики и роста благосостояния населения;

– наблюдается ухудшение суждений о деятельности губернатора, в том числе о проводимой им экономической политике, при этом существенная доля населения затрудняется дать оценку работе главы региона;

– потенциал протеста не снижается на протяжении последних десяти лет и т. д.

Все это дает основание утверждать, что проводимая государством политика характеризуется низкой степенью эффективности, необходимо дальнейшее совершенствование деятельности органов власти по развитию условий жизнедеятельности людей, проживающих в регионе. Политика консервации существующего положения дел в стране с каждым месяцем становится все более ощутимой угрозой социальной стабильности и в целом национальной безопасности [30, с. 34]. «Кредит доверия», который граждане все еще выдают государству, не безграничен и его все сложнее «выплачивать» внешнеполитическими успехами.

Список литературы Отношение к власти как элемент социального самочувствия (на материалах Вологодской области)

- Петрова Л.Е. Социальное самочувствие молодежи: опыт изучения возрастной когорты: дис. … канд. социол. наук: 22.00.06. Екатеринбург, 1997. 154 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000183938 (дата обращения 17.05.2019).

- Социальное самочувствие молодежи в Республике Татарстан: социол. мониторинг: коллективная монография / под общ. ред. В.С. Коцюбинской, И.В. Моревой. Казань: ГБУ РЦМИПП, 2017. 119 с.

- Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М.К. Горшкова. М., СПб.: Нестор-История, 2011. 176 с.

- Гущина И.Н., Кондратович Д.Л., Положенцева О.Н. Социальное самочувствие моногородов как показатель адаптированности к социально-экономическим трансформациям // Управление экономическими системами. 2011. № 34. URL: https://cyberleninka.ru/article (дата обращения 17.05.2018).

- Чугуенко В.М., Бобкова Е.М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия // Социс. 2013. № 1. С. 15-23.

- Кученкова А.В. Социальное самочувствие и субъективное благополучие: соотношение понятий и способов измерения // Вестн. РГГУ. Сер. "Философия. Социология. Искусствоведение". 2016. № 2. С. 118-127.

- Campbell A. The Quality of American Life. New York: Sage Found, 1976. 583 p.

- Bradburn N.M. The Structure of Psychological Well-Being. Chicago: Aldine, 1969. 36 p.

- Diener Ed. Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evalutions of Life. Annual Review Psychology, 2003, vol. 54, pp. 403-425.

- Andrews F.M., Inglehart R.F. The Structure of Subjective Well-being in Nine Western Societies. Social Indications Research, 1979, vol. 6, pp. 73-90.

- Heady B. An Economic Model of Subjective Well-Being Integrating Economic and Psychological Theories. Social Indicators Research, 1993, vol. 28, pp. 97-116.

- Орлова Д.Г. Психологическое и субъективное благополучие: определение, структура, исследования (обзор современных источников) // Вестн. Перм. гос. гуманит.-пед. ун-та. Сер. № 1 "Психологические и педагогические науки". 2015. № 1. С. 28-36.

- Спиридонова Е.Л. Социальное самочувствие незанятой городской молодежи в условиях безработицы: социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. Новочеркасск, 2007. 154 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003314280 (дата обращения 17.05.2019).

- Тощенко Ж.Т., Харченко С.В. Социальное настроение. М.: Academia, 1996. 115 с.

- Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение индекса социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: 4 М. 1998. № 10. С. 47-71.

- Лепешкин Н.Я. Социальное самочувствие населения на современном этапе трансформации российского общества: региональный аспект: дис. … канд. социол. наук. Хабаровск, 2004. 168 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002634561 (дата обращения 17.05.2019).

- Баталова Н.Л. Социальное самочувствие молодежи в условиях изменяющегося общества: региональный аспект: дис. … канд. социол. наук. Тюмень, 2009. URL: http://www.dissercat.com/content (дата обращения 17.05.2018).

- Асланова О.А. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показатели и социальные критерии // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 59-63.

- Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. СПб.: ИГУП, 1999. 592 с.

- Барская О.Л. Социальное самочувствие: методологические и методические проблемы исследования: дис. … канд. филос. наук. M., 1989. 195 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008142416 (дата обращения 20.05.2019).

- Левыкин И.Т. Проблема нового концептуального подхода к изучению образа жизни // Актуальные проблемы нового подхода к изучению социалистического образа жизни. М., 1988. Вып.1. С. 83-91.

- Гриценко Г.Д. Социальное самочувствие и социальная адаптация: соотношение понятий // Universum: общественные науки. 2014. № 6 (7). С. 91-99.

- Усова Е.Н. Социальное самочувствие: теоретико-методологические подходы к исследованию (обзор) // Сарат. науч.-мед. журн. 2017. Т. 13. № 3. С. 554-559.

- Михайлова Л.И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами // Социол. исслед. 2010. № 3. С. 45-49.

- Николаев Е.Л. Здоровье и благополучие родственника больного: только ли генетические риски? // Вестн. психиатрии и психологии Чувашии. 2016. № 2 (12). С. 6-13.

- Шабунова А.А. Доверие и общественное развитие в России // Проблемы развития территории. 2015. № 2 (76).

- Морев М.В. К актуальности вопроса о роли доверия в формировании социального здоровья российского общества // Проблемы развития территории. 2018. № 6 (98). С. 88-106.

- DOI: 10.15838/ptd.2018.6.98.6

- Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 327 с.

- Вебер М. Политика как призвание и профессия // Гуманитарные технологии: аналит. портал. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6064 (дата обращения 17.09.2019).

- Ильин В.А., Морев М.В. Оценка населением региона эффективности государственного управления в 2000-2018 гг. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. № 3. С. 9-38.

- Ильин В.А. Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья // Экономические и социальные проблемы: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 6 (42). С. 11-29.