Отношение студентов к детям и родительству: гендерные и сельско-городские сопоставления

Автор: Вяльшина А.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Отношение молодёжи к семье и детям

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

С 2016 г. в России наблюдаются признаки демографического спада, причём впервые за много лет сокращение рождаемости затронуло и сельскую местность. Трансформация брачно-семейных, репродуктивных и детско-родительских ориентаций распространяется на все социально-демографические группы молодёжи, но по-разному интериоризируются выходцами из села и городскими жителями. В составе сельских юношей больше тех, для кого высока ценность семьи и детей в системе жизненных ориентиров, кто отличается традиционными представлениями о распределении гендерных ролей, ориентирован на многодетность и успешность родительства. Сельские девушки характеризуются максимальными репродуктивными установками, детоцентричны и положительно ориентированы на родительство. При высоких ориентациях на достижение жизненного благополучия за счёт удачной карьеры и материальной независимости, они более вероятно родят желаемое число детей из-за высокой социальной регуляции репродуктивного поведения, характерной для сельского локального сообщества. Городских девушек отличает стремление к самореализации во многих сферах жизнедеятельности, что вынуждает их сокращать репродуктивные ориентации, несмотря на высокие нормативные представления о детях и родительстве. Реализация их репродуктивного потенциала заключается в развитии инструментов эффективного сочетания материнства и возможностей индивидуального саморазвития. Городские юноши представляют собой наименее заинтересованную в семье и детях группу, среди них выше доля тех, кто склонен считать детей финансово и морально затратным фактором, они характеризуются минимальными репродуктивными установками. Сделан вывод о необходимости разработки инструментов государственной семейной политики, учитывающих, с одной стороны, специфические потребности и предпочтения разных социально-демографических групп молодёжи, а с другой - нацеленных на согласование индивидуальных интересов саморазвития потенциальных родителей и демографических целей развития российского общества.

Отношение к детям, родительство, молодёжь, студенты, социологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/143183034

IDR: 143183034 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-132-146

Текст научной статьи Отношение студентов к детям и родительству: гендерные и сельско-городские сопоставления

С 2016 г. в России наблюдаются признаки демографического спада, причём впер вые за много лет сокращение рождаемости затронуло и сельскую местность. Трансформация брачно- семейных, репродуктивных и детско- родительских ориентаций распространяется на все социально- демографические группы молодёжи, но по-разному интериоризируются выходцами из села и городскими жителями. В составе сельских юношей больше тех, для кого высока ценность семьи и детей в системе жизненных ориентиров, кто отличается традиционными представлениями о распределении гендерных ролей, ориентирован на многодетность и успешность родительства. Сельские девушки характеризуются максимальными репродуктивными установками, детоцентричны и положительно ориентированы на родительство. При высоких ориентациях на достижение жизненного благополучия за счёт удачной карьеры и материальной независимости, они более вероятно родят желаемое число детей из-за высокой социальной регуляции репродуктивного поведения, характерной для сельского локального сообщества. Городских девушек отличает стремление к самореализации во многих сферах жизнедеятельности, что вынуждает их сокращать репродуктивные ориентации, несмотря на высокие нормативные представления о детях и родительстве. Реализация их репродуктивного потенциала заключается в развитии инструментов эффективного сочетания материнства и возможностей индивидуального саморазвития. Городские юноши представляют собой наименее заинтересованную в семье и детях группу, среди них выше доля тех, кто склонен считать детей финансово и морально затратным фактором, они характеризуются минимальными репродуктивными установками. Сделан вывод о необходимости разработки инструментов государственной семейной политики, учитывающих, с одной стороны, специфические потребности и предпочтения разных социально- демографических групп молодёжи, а с другой — нацеленных на согласование индивидуальных интересов саморазвития потенциальных родителей и демографических целей развития российского общества.

лючевые слова:

отношение к детям, родительство, молодёжь, студенты, социологические исследования.

Постановка проблемы

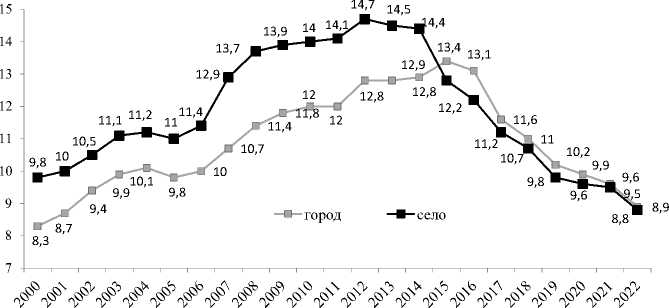

Результаты исследований отмечают наличие двух основных моделей рождаемости в современной России — городской и сельской. Городская модель характеризуется более поздним возрастом рождения детей и низкими нормами детности, в то время как сельская ориентируется на традиционную модель семьи, высокую норму детности и более раннее родительство [1; 2]. Аналитики подчёркивают, что репродуктивное поведение жи- телей российских городов становится всё более похожим на модели рождаемости, характерные для стран Запада [3]. Кроме того, для жителей сельской местности статистически подтверждаются менее заметные изменения возрастного профиля материнства и среднего возраста вступления в брак [3, с. 106–107]. Однако разрыв между городской и сельской рождаемостью начал сокращаться. Более того, с 2015 г. сельская рождаемость впервые за много лет стала ниже городской (рис. 1).

Рис. 1. Общий коэффициент рождаемости в зависимости от места проживания, ‰ Fig. 1. Total fertility rate by place of residence, ‰

Источник: данные Росстата.

Существующие различия в моделях репродуктивного поведения между городскими и сельскими жителями определяются не только разными репродуктивными установками, гендерными стереотипами и брачно-семейными предпочтениями. Главными причинами являются, во-первых — продолжающаяся трансформация института семьи, брака и родительства в современном обществе, во-вторых — разная степень ин-териоризации подобных установок, стереотипов и предпочтений городской и сельской молодёжью, и в-третьих — неравномерность распространения ценностей постмодерна и индивидуализма в населённых пунктах разной численности населения и отдалённости от мегаполисов. Главной задачей современных исследований является анализ осо- бенностей протекания трансформационных процессов в репродуктивном поведении молодёжи из одного поколения, но повзрослевших в разных пространственных условиях развития, и оценка вклада этих изменений в детерминацию общих демографических процессов в стране.

Цель исследования заключается в изучении различий в отношении к детям и родительству современной молодёжи на примере студентов Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова в зависимости от места рождения и проживания до начала учёбы. Гендерные сопоставления включены в анализ в качестве ключевого социальнодемографического признака дифференциации установок, стереотипов, предпочтений и намерений, определяющих модели брачного, репродуктивного и родительского поведения индивидов. Главными задачами исследования являются: 1) анализ различий в репродуктивных установках юношей и девушек в зависимости от места рождения (го-род/сельская местность); 2) исследование системы их жизненных ценностей и ориентиров, а также места семьи и детей в ней; 3) изучение отношения студентов к детям и родительству и различий в нём между городскими и сельскими респондентами; 4) анализ мнения студентов относительно мер повышения рождаемости и выявление особенностей их восприятия между молодыми горожанами и сельчанами.

Обзор литературы

Исследователи считают процессы урбанизации и демографического перехода тесно взаимосвязанными. Теория демографического перехода связывает появление идеала небольшой семьи с установками и предпочтениями, характерными для городской жизни, а различия в рождаемости между сельскими и городскими районами объясняют пространственными проявлениями различных темпов структурных изменений в обществе [4]. Городская жизнь не только увеличивает прямые финансовые затраты на воспитание детей, но и альтернативные издержки семей из-за многообразия возможностей социально-экономической мобильности в городах. Кроме того, городская экономика более подвержена негативным последствиям экономических спадов, хотя и возможностей их нейтрализации имеет больше. Демографы считают, что влияние городского образа и стиля жизни на структуру затрат и рисков семей является неотъемлемой частью роли урбанизации в изменении рождаемости [5].

Учёные школы социальной диффузии, напротив, рассматривают различия в рождаемости между сельскими и городскими районами как вторичные проявления внутри системы однородных культурных сообществ, подверженных снижению рождаемости [6; 7]. Расширение социальных, экономических, транспортных и коммуникационных связей в городах ускоряет интенсивность взаимодействия индивидов с жителями экономически развитых стран и регионов, более продвинутых в освоении новых моделей рождаемости и брачно-семейных отношений. Это разрушает старые системы социального контроля, ускоряет распространение новых репродуктивных ценностей и повышает легитимность современных средств контроля над рождаемостью [8]. По сравнению с сельским населением, городские жители также имеют больше возможностей для доступа к услугам по планированию семьи.

Согласно теории пространственной диффузии, изменения ценностей и установок распространяются через иерархию поселений в отдалённые сельские районы через коммуникационные и транспортные сети на основе распространения поведенческих изменений в моделях рождаемости посредством «трехэтапной эволюции разницы рождаемости между городом и деревней» [9–11]. Результаты многочисленных исследований показывают, что превышение рождаемости в сельской местности над рождаемостью в городах резко возрастает на начальном этапе демографического перехода из-за более раннего и быстрого её снижения в городах. Позже сельская рождаемость заметно снижается и приближается к более низкому городскому уровню [12].

В отечественной научной литературе подробно исследованы изменения в послевоенной демографической динамике и описаны среднесрочные циклы числа рождений [13; 14]. Российские демографы особо подчёркивают, что современный этап депопуляции имеет свои особенности и существенно отличается от предыдущего этапа тем, что вызван в значительной степени уменьшением численности женщин наиболее активного репродуктивного возраста [15, с. 4]. Эксперты отмечают, что важную роль играют новые стереотипы репродуктивного поведения и распространение сознательной бездетности, или модели «чайлдфри», которые одни социальнодемографические группы и слои населения осваивают быстрее, чем другие [16].

По мнению Дж. Колдуэлла, главной причиной сокращения рождаемости является из- менение типа мотивации репродуктивного поведения. А. Г. Вишневский обращал внимание, что «в любых обществах в разные эпохи социально-экономического развития прок-реативное поведение рационально, и рождаемость, хоть высокая, хоть низкая…экономи-чески выгодна индивиду, супружеской паре или семье» в соответствии с их текущей жизненной ситуацией [17]. Д. Ван де Каа отмечает обусловленность сокращения рождаемости в развитых странах в эпоху второго демографического перехода сменой родительских ориентиров от детоцентризма, характерного для эпохи первого демографического перехода, к приоритету интересов родительской самореализации («сдвиг от эры ребёнка-короля в семье к эре королевской супружеской пары с ребёнком») [18; 19]. Более того, он считает, что «растущие доходы, экономическая и политическая защищённость … индивидуализировали сексуальные предпочтения, решения о видах совместной жизни, об абортах, стерилизации и добровольной бездетности» [20].

Материалы и методы

Информационную базу исследования составляют результаты прикладного пилотажного социологического исследования «Дети в современной семье», проведённого Институтом аграрных проблем РАН в мае 2022 года. Объект исследования — студенты Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова (N = 357)1. Разделение на «городских» и «сельских» респондентов осуществлялось по месту рождения и проживания до поступления в университет. Необходимо учитывать, что установки выходцев из села претерпевают определённые изменения, особенно у той части, которая оста-

ётся жить в городе. Однако их модели поведения вряд ли станут такими же, как у молодых горожан.

Мы предполагаем, что ключевым объяснением различий как в установках и предпочтениях, так и моделях реального поведения относительно брачности и рождаемости между городскими и сельскими жителями является наличие разных типов репродуктивной мотивации. Сельская местность и город отличаются не только социально-экономическими, бытовыми и инфраструктурными особенностями жизнедеятельности, возможностями образования, занятости, досуга, развлечений, определяющими образ и стиль жизни селян и горожан. Значение имеют также социокультурные и социально-психологические факторы, обуславливающие укоренённость селян в традиционные ценности жизни, детерминируя особое мировосприятие. Репродуктивная мотивация сельских жителей до сих пор сохраняет черты, характерные для первого демографического перехода, по крайней мере, в отношении детоцентризма, детско-родительских отношений, а также приоритетности для семьи такой социальной цели как благополучие и развитие человеческого капитала всех имеющихся детей. Для современных поколений горожан характерен рост уровня притязаний, формирующийся в условиях многообразия возможностей и вариабельности стилей жизни в городах, что отражается и на представлениях о родительстве.

Методологическую основу исследования составил адаптированный под цели и объект исследования опросник мотивации деторождения У. Миллера [21]. В социальнопсихологических исследованиях под мотивацией обычно понимается результат индивидуальной оценки многих конкретных последствий наличия и отсутствия ребёнка. Формирование определённых моделей репродуктивного поведения зависит от оценки ценности ребёнка, выгоды (удовлетворения) от его наличия в сравнении с затратами на его рождение и воспитание, его полезности. В большинстве подходов обосновывается влияние когнитивного компонента (рациональности), который взвешивает мотивационный компонент, связанный с каждым конкретным последствием деторождения. В нашем исследовании применялся подход соотношения выгод и издержек от наличия/отсутствия детей, а также от потенциального родительства. Предполагается, что направленность мотивации представляет собой сумму оценок всех результатов (как положительных, так и отрицательных). Наша адаптация опросника заключалась в отборе суждений/мотивов, являющихся значимыми для молодых людей от 17 до 22 лет, в виду продолжающегося процесса их социально-психологического и личностного становления.

Результаты исследования

Полученные результаты исследования показывают, что девушки характеризуются более высокими репродуктивными установками по сравнению с юношами. Идеальным они считают в среднем иметь в семье 2,26 детей (юноши — 2,11), хотели бы иметь — 2,00 детей (юноши — 1,99), а планируют иметь — 1,92 детей (юноши — 1,84). Однако наблюдаются значительные различия внутри групп как девушек, так и юношей по идеальному, желаемому и планируемому числу детей в зависимости от места проживания респондента. Во-первых, сельские девушки и юноши характеризуются более высокими репродуктивными установками по сравнению с городской молодёжью. Сельские девушки считают идеальным иметь в среднем 2,46 ребёнка в семье, в то время как городские — 2,17. Городские юноши указывают на минимальное идеальное число детей из всех рассматриваемых групп (2,07 ребёнка), сельские — 2,17. Во-вторых, выявлены значительные различия в желаемом числе детей у сельских и городских юношей. Оно больше у сельских юношей — 2,18, (выше, чем идеальное), в то время как у городских молодых людей — 1,87. Девушки вне зависимости от места проживания хотели бы иметь двух детей. В-третьих, планируемое число детей у горожан меньше, чем у селян. Жительницы городов планируют иметь 1,91 ребёнка (юноши — 1,75), выходцы из села: девушки — 1,95 ребёнка, а юноши — двоих детей).

Анализ системы жизненных ценностей опрошенных студентов свидетельствует о невысокой ценности семьи и детей. В рейтинге опрошенных городских девушек значимость семьи и детей находится на 10-м месте из 16 предложенных ценностей и уступает ценностям личного благополучия (здоровью, материальной обеспеченности, свободе, профессиональному успеху, реализации способностей) и внутреннему комфорту (удачной личной жизни, любви, хорошим отношениям с родителями). Для сельских девушек важнее семьи и детей, находящихся на 7-м месте, указаны здоровье, работа по душе, материальная обеспеченность, гармония с собой, хорошие отношения с родителями. Интересно отметить, что для девушек вне зависимости от места рождения удачная личная жизнь находится в рейтинге значимости выше семьи и детей — похоже, что для них эти сферы слабо взаимосвязаны, и существуют отдельно друг от друга.

Для опрошенных молодых мужчин наблюдается поляризация ценности семьи и детей для горожан и сельчан. Так, для сельских юношей выше их значимости находятся здоровье, хорошие отношения с родителями, удачные карьера и личная жизнь; семья и дети — на 5 месте. Для городских юношей почти все предложенные в анкете ценности являются более значимыми, чем ценность семьи и детей, находящиеся на предпоследнем месте.

Установки относительно детей и родительства

Девушки. Городские и сельские девушки солидарны в восприятии детей как важной части жизни индивида — 73% селянок и 72% горожанок согласны с этим (табл. 1).

Молодые сельчанки более детоцентрич-ны: они чаще горожанок считают важным передать своим детям семейные ценности и традиции (91%, в том числе 61% полностью согласны, и 78%, в том числе 33% полностью согласны, соответственно) (результаты статистически значимы, χ 2 = 18,309 при χ 2кр. = 13,3, χ = 0,01). 66% из них не согласны, что дети отнимают важную

Таблица 1

Установки респондентов относительно детей в зависимости от места проживания и пола, в % от соответствующей группы

Table 1

Children attitudes of respondents, depending on the place of residence and gender, in % of the corresponding group

|

Мужчины |

Женщины |

|||

|

село |

город |

село |

город |

|

|

Ребёнок делает отношения между мужчиной и женщиной крепче, эмоционально богаче и ярче |

||||

|

В целом не согласен |

9,2 |

11,3 |

11,4 |

18,6 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

21,1 |

27,8 |

34,1 |

35,3 |

|

В целом согласен |

69,7 |

60,9 |

54,5 |

46,1 |

|

Дети — это счастье в жизни |

||||

|

В целом не согласен |

6,6 |

10,5 |

4,5 |

8,8 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

26,3 |

27,1 |

22,7 |

19,6 |

|

В целом согласен |

67,1 |

62,4 |

72,7 |

71,6 |

|

Финансово трудно обеспечить ребенку приемлемое качество жизни |

||||

|

В целом не согласен |

39,5 |

28,6 |

20,5 |

19,6 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

26,3 |

37,6 |

52,3 |

41,2 |

|

В целом согласен |

34,2 |

33,8 |

27,3 |

39,2 |

|

Важно передать своим детям семейные ценности и традиции |

||||

|

В целом не согласен |

1,4 |

9,0 |

6,7 |

3,0 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

19,7 |

18,8 |

2,3 |

18,6 |

|

В целом согласен |

78,9 |

72,2 |

90,9 |

78,4 |

|

После беременности и родов женщине трудно вернуться в прежнюю форму |

||||

|

В целом не согласен |

27,6 |

30,8 |

31,8 |

27,5 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

52,6 |

54,1 |

36,4 |

34,3 |

|

В целом согласен |

19,7 |

15,0 |

31,8 |

38,2 |

|

Дети отнимают важную часть жизни |

||||

|

В целом не согласен |

77,1 |

50,0 |

65,9 |

58,8 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

28,9 |

36,4 |

27,3 |

29,5 |

|

В целом согласен |

4,0 |

13,6 |

6,8 |

11,7 |

|

Наличие детей даёт человеку уважение со стороны окружающих и друзей |

||||

|

В целом не согласен |

36,9 |

45,1 |

40,8 |

54,9 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

39,5 |

37,6 |

45,5 |

32,4 |

|

В целом согласен |

23,6 |

17,3 |

13,7 |

12,7 |

|

Рождение детей ухудшает материальное положение |

||||

|

В целом не согласен |

36,9 |

38,7 |

43,2 |

35,4 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

40,8 |

34,8 |

34,1 |

44,1 |

|

В целом согласен |

22,3 |

26,5 |

22,7 |

20,5 |

Источник: расчёты автора на материалах социологического исследования «Дети в современной семье».

часть жизни (в том числе 34% совершенно не согласны), в составе молодых горожанок не согласны с этим утверждением 59%. Опрошенные городские девушки склонны чаще отмечать возникновение различных трудностей, ассоциирующихся с детьми. Например, они чаще молодых сельчанок отмечают, что финансово трудно обеспечить для ребёнка приемлемое качество жизни (39% и 27% соответственно); что после беременности и родов женщине трудно вернуться в хорошую физическую форму (38% и 32% соответственно). Более того, 55% молодых горожанок указывают, что наличие детей не обеспечивает уважения от общества (не согласны с утверждением «Наличие детей даёт человеку уважение со стороны окружающих и друзей») по сравнению с 41% в составе молодых селянок (результаты статистически значимы, χ 2 = 11,019 при χ 2кр. = 9,5, χ = 0,05).

Тем не менее, горожанки позитивно воспринимают потенциальное родительство: 73,5% из них убеждены, что дети делают жизнь родителей ярче и счастливее (в составе молодых сельчанок 72,5%) (табл. 2). 89% из них эмоционально предрасположены к будущему родительству — считают, что здорово наблюдать за тем, как растёт и развивается их ребёнок (среди опрошенных сельчанок таковых 93%). Они чаще выходцев из села убеждены в том, что учить и воспитывать своего ребёнка — это замечательно (82% и 75% соответственно), и вообще, 75,5% среди них считают, что семья и дети — это важная часть их жизни (по сравнению с 61% среди молодых сельчанок). Важно отметить, что у молодых горожанок меньше опасений относительно будущего родительства, по сравнению с сельскими девушками. Например, только 18% молодых горожанок опасаются быть плохими родителями (по сравнению с 29,5% молодых сельчанок); хотя и 41% из них считают, что быть родителем означает регулярно испытывать беспокойства и тревоги о ребёнке. Молодые сельчанки, напротив, более уверены в успешности своего будущего родительства и меньше беспокоятся о трудностях, с ним связанными: 57% из них уверены, что им хватит знаний, умений и терпения для успешности будущего родительства. Сельские девушки чаще городских убеждены, что женщина должна как можно больше времени уделять ребёнку (детям), чтобы они росли счастливыми (63% и 53% соответственно) (результаты статистически значимы, χ2 = 14,048 при χ2кр. = 13,3, χ = 0,01). Однако в составе молодых сельчанок выше доля тех, кто отмечает трудности с совмещением оплачиваемой занятости и воспитания детей (39% и 31% соответственно). При этом, 30% молодых сельчанок и горожанок не согласны с этим (результаты статистически значимы, χ2 = 9,879 при χ2кр. = 9,5, χ = 0,05). Это означает наличие среди респондентов-девушек группы как тех, кто настороженно относится к совмещению карьеры и материнства (их больше), так и тех, кого данная проблема не пугает.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодые девушки независимо от места рождения и характера воспитания больше схожи в своих представлениях о детях, их восприятии и отношению к потенциальному родительству. Для них дети и детско-родительские отношения важны, они эмоционально ориентированы на них. Однако городские девушки чаще сельских отмечают трудности, связанные с характером согласования их будущего родительства с другими сферами их жизни, в частности с оплачиваемой занятостью, будущим доходом и индивидуальным комфортом. Возможным объяснением этому является не только соответствующая система жизненных ценностей, но также и опасения, связанные с будущей, взрослой жизнью. Результаты исследования свидетельствуют, что городские девушки чаще остальных рассмотренных групп студентов опасаются не реализовать свои возможности (58%), быть бедными (62%), не иметь работы (41%), быть одинокими (37%), а также не иметь детей (29%). Иными словами, молодые горожанки настолько сильно ориентированы на успешность их будущей жизни, достижение значимых результатов в основных сферах своей жизни, что конкуренция потребностей «вынуждает» их ограничивать свои репродуктивные ориентации.

Таблица 2

Установки респондентов относительно родительства в зависимости от места проживания и пола, в % от соответствующей группы

Table 2

Parenthood attitudes of respondents, depending on the place of residence and gender, in % of the corresponding group

|

Юноши |

Девушки |

|||

|

село |

город |

село |

город |

|

|

Я опасаюсь быть плохим родителем |

||||

|

В целом не согласен |

48,7 |

39,8 |

50,0 |

53,9 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

13,2 |

27,8 |

20,5 |

28,4 |

|

В целом согласен |

38,2 |

32,3 |

29,5 |

17,6 |

|

Дети делают жизнь родителей ярче и счастливее |

||||

|

В целом не согласен |

9,2 |

6,8 |

4,5 |

3,9 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

17,1 |

28,8 |

22,7 |

22,5 |

|

В целом согласен |

73,7 |

64,4 |

72,7 |

73,5 |

|

Боюсь, мне не хватит знаний и умений, сил и терпения, чтобы быть хорошим родителем |

||||

|

В целом не согласен |

71,1 |

55,6 |

56,8 |

53,9 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

21,1 |

32,3 |

15,9 |

24,5 |

|

В целом согласен |

7,9 |

12,0 |

27,3 |

21,6 |

|

Быть родителем — значит постоянно испытывать тревогу и беспокойства о ребёнке |

||||

|

В целом не согласен |

39,5 |

42,9 |

31,8 |

32,3 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

23,7 |

16,5 |

25,0 |

26,5 |

|

В целом согласен |

36,8 |

40,6 |

43,2 |

41,2 |

|

Здорово наблюдать, как твой ребёнок растёт и развивается |

||||

|

В целом не согласен |

3,9 |

2,2 |

0,0 |

0,0 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

7,9 |

12,8 |

6,8 |

10,8 |

|

В целом согласен |

88,2 |

85,0 |

93,2 |

89,2 |

|

Трудно совмещать работу и воспитание детей |

||||

|

В целом не согласен |

39,5 |

25,6 |

29,6 |

30,4 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

35,5 |

31,6 |

31,8 |

38,2 |

|

В целом согласен |

25,0 |

42,8 |

38,6 |

31,3 |

|

Учить и воспитывать своего ребёнка — это круто! |

||||

|

В целом не согласен |

6,5 |

6,8 |

2,3 |

3,0 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

18,9 |

22,5 |

22,7 |

14,7 |

|

В целом согласен |

75,0 |

70,7 |

75,0 |

82,3 |

|

Семья и дети для меня — важная часть жизни |

||||

|

В целом не согласен |

7,9 |

12,8 |

11,3 |

10,8 |

|

Трудно сказать, согласен или нет |

23,7 |

30,3 |

27,3 |

13,7 |

|

В целом согласен |

68,4 |

56,8 |

61,4 |

75,5 |

Источник: расчёты автора на материалах социологического исследования «Дети в современной семье».

Молодые селянки также психологически ориентированы на материнство, но они видят меньше препятствий для родительства, более уверены в его успешности, для них дети и семья являются более значимыми.

Однако, учитывая систему их жизненных ценностей, в которой личное благополучие и удачная работа находятся выше в рейтинге, чем семья и дети, можно сделать вывод, что они просто желают «вырваться» в го- род и получить возможность благополучной жизни, которая не доступна в сельской местности. Но в связи с их более выраженными репродуктивными установками, они с большей вероятностью их реализуют, так как воспитаны в сообществе с высокой нормативной регуляцией репродуктивного поведения.

Юноши. Анализ отношения опрошенных юношей к детям и родительству также свидетельствует об имеющихся различиях между выходцами из городов и сельской местности. При общем тренде предрасположенности большинства опрошенных юношей к родительству и детям, в составе городских респондентов выше доля тех, кто имеет ориентации, противоречащие семейному образу жизни и детоцен-тризму. Сельские юноши чаще городских убеждены, что дети — это счастье в жизни (67% и 62% соответственно); они считают, что важным в жизни является необходимость передать своим детям семейные ценности и традиции (79% и 72% соответственно) (табл. 1). Молодые сельчане чаще городских юношей рассматривают детей (ребёнка) в качестве средства эмоциональной связи с женщиной, 70% сельских и 61% городских юношей считают, что ребёнок делает отношения с женщиной крепче, эмоционально богаче и ярче. Важно отметить, что в составе городских молодых мужчин 10% тех, кто не согласен ни с одним из представленных суждений о детях. Кроме того, среди них 14% склонны считать, что дети мешают полной реализации в жизни, отнимая важную ее часть, а также 26,5% убеждены, что они отрицательно влияют на материальное благополучие родителей. Сельские юноши чаще убеждены в том, что обеспечение своему ребёнку приемлемого качества жизни не является серьезной проблемой (39,5%), в то время как 34% молодых горожан, напротив, считают, что рождение и воспитание детей — это финансово затратно (результаты статистически значимы, χ2 = 12,525 при χ2кр. = 9,5, χ= 0,05). Важно отметить, что молодые сельчане чаще ориентированы на многодетность: 66% из них убеждены, что для ребёнка важно иметь братьев/сестёр (среди городских юношей только 47%) (результаты статистически значимы, χ2 = 18,604 при χ2кр. = 13,3, χ = 0,01).

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что сельские юноши больше ориентированы на родительство по сравнению с молодыми горожанами. Например, они чаще убеждены, что дети делают жизнь родителей ярче и счастливее (74% и 64% соответственно); 88% из них указывают на позитивную эмоциональную окрашенность процесса наблюдения за тем, как растёт и развивается твой ребёнок (85% среди горожан); 75% молодых сельчан и 71% горожан убеждены в положительных эмоциях от процесса обучения и воспитания собственного ребёнка (табл. 2). Тем не менее, среди опрошенных сельских юношей 38% опасаются быть плохими родителями (32% среди молодых горожан). Однако сельские юноши чаще городских убеждены в достаточности у себя знаний, умений и терпения для воспитания детей (71% и 56% соответственно), 37% сельчан и 41% горожан согласны с тем, что родительство тесно связано с постоянными беспокойствами и тревогами за ребёнка. Вероятным объяснением опасений относительно успешности своего родительства для сельских юношей является будущая финансовая обеспеченность. Так, 49% из них убеждены, что в отсутствии финансовой стабильности им будет трудно решиться на создание семьи и рождение детей. Максимальные значения этого фактора характерны для городских юношей — среди них 67% указывают на материальную стабильность в качестве важного фактора создания семьи. В целом, сельские юноши чаще городских указывают, что семья и дети являются важной частью их жизни (68% и 57% соответственно). Кроме того, молодые горожане чаще сельчан указывают на отсутствие социального одобрения родительства со стороны общества — 45% из них убеждены, что наличие детей совершенно не даёт человеку уважения со стороны окружающих и близких (по сравнению с 36,9% среди сельчан).

Таким образом, сельские юноши в большей мере ориентированы на родитель- ство, оно вызывает положительные эмоции и не является пугающим событием в жизни. Для них характерно позитивное восприятие детей, именно нескольких детей, и отношение к ним как важному фактору существования традиционной семьи. Городские юноши в целом не против родительства, однако, они, как и городские девушки, больше ориентированы на многообразие форм личного благополучия и достижения успешных результатов в них. Проведённый анализ установок показывает, что 10–12% молодых городских юношей категоричны в отношении неприятия детей и будущего родительства.

Отношение к мерам стимулирования рождаемости

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что девушки проявляют большую заинтересованность в оценке мер повышения рождаемости, охотнее отвечают на подобные вопросы и чаще юношей имеют сформировавшуюся, зрелую позицию об их эффективности для семей. Это в значительной степени обусловлено тем, что большинство мер являются гендерно ориентированными (нацеленными на женщин — матерей). Проведённый анализ показывает, что сельские девушки чаще городских считают действенными те или иные инструменты стимулирования рождаемости и называют более широкий набор мер эффективным. Например, 64% опрошенных сельских девушек считают важным повышение ежемесячного пособия на ребёнка до величины прожиточного минимума (среди городских только 30%), увеличение материнского капитала до 1 млн рублей (36% и 21% соответственно), улучшение медицинского обслуживания детей (36,5% и 25,5% соответственно). Городские девушки чаще сельских склоняются к оценке в качестве эффективных тех мер, которые нацелены на сочетание материнства и профессиональной занятости: 42% из них считают действенными расширение доступности образовательных услуг для детей (среди сельчанок 39%), 22,5% — развитие инфра- структуры ухода за детьми (11%), 26,5% — гарантии трудоустройства матерей (18%), 17% — повышение лояльности работодателей к женщинам-матерям (11%). При этом абсолютное большинство как городских, так и сельских девушек считают, что повышение заработной платы работающих членов семьи будет стимулировать рост рождаемости (87% и 77% соответственно).

Важно отметить, что для молодых мужчин главными стимулами рождения большего числа детей, помимо роста зарплат (84% молодых горожан и 83% сельчан), могут стать помощь государства в улучшении жилищных условий (56% и 66% соответственно), а также расширение возможностей трудоустройства (22% и 29% соответственно). Для городских юношей более важна возможность иметь дополнительный доход (24% и 17% соответственно).

Выводы

Главным выводом проведённого исследования можно считать выявление позитивного отношения к детям и родительству у опрошенных студентов, по крайней мере, с точки зрения нормативной регуляции. Дальнейшее переосмысление этих установок осуществляется на основе соотнесения с индивидуальными социально-экономическими, личностномотивационными и партнёрскими обстоятельствами, характерными для конкретного жизненного этапа индивида.

Наблюдаемые тенденции трансформации установок, стереотипов и предпочтений брачного и репродуктивного поведения современной молодёжи по-разному воспринимаются и интериоризируются городскими и сельскими жителями. Результаты исследования свидетельствуют, что в составе сельских юношей наибольшая доля тех, кто детоцентричен, ориентирован на родительство и характеризуется позитивными установками на традиционные ценности, семейный образ жизни, рождение и воспитание нескольких детей. Они готовы прикладывать усилия для реализации своих репродуктивных и брачно-семейных ориентаций. Сельские девушки также более положительно ориентированы на детей и родительство, их отличает более ярко выраженное стремление «вырваться» из села и максимально реализоваться в городе, достигнув городских представлений об успешности и благополучии. Их социализация и воспитание в традиционных представлениях о семье и детях обуславливает высокие репродуктивные установки и ориентации, которые, вероятно, будут реализованы. У них высоки ожидания от мер поддержки рождаемости, материнства и детства, которые они считают эффективными и нужными.

Городские девушки эмоционально и психологически настроены на материнство, у них высока социальная норма детности, но они сознательно ограничивают своё будущее репродуктивное поведение с целью достижения значимых результатов в других сферах своей жизни (карьера, личный комфорт, индивидуальное благополучие). Наши результаты показывают, что у значительной части молодых горожанок социальные установки относительно детей и родительства пока высоки, и низкие репродуктивные ориентации (выражаемые через планируемое число детей) являются следствием ситуативной конкуренции потребностей. Если будут разработаны меры государственной поддержки материнства, связанные с устранением конфликта между оплачиваемой занятостью и воспитанием детей, а также будут развиваться инструменты поддержания активного образа жизни родителей с несколькими детьми, часть из этих молодых женщин реализуют свой потенциал деторождения.

Городские юноши, как и опрошенные горожанки, сильно ориентированы на индивидуальное благополучие, реализацию своих возможностей и предпочтений в работе, материальном достатке, интересном досуге. Они также как и городские девушки, в целом не против детей и родительства, однако расценивают потенциальное родительство скорее как эмоционально и финансово затратное, а, следовательно, не очень привлекательное. Материальная поддержка от государства для них также может стать стимулом деторождения.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что необходима разработка комплексного системного подхода к реализации государственной семейной политики, учитывающего многообразие репродуктивных установок, предпочтений и намерений различных социальнодемографических групп современной молодёжи, а также предусматривающего возможности реализации их разных запросов и потребностей в сфере родительства. Похоже, что потенциал будущего демографического развития нашей страны лежит в сфере согласования индивидуальных интересов развития потенциальных родителей и целей развития общества на основе предоставления им выгодных условий для эффективной комбинации деторождения и самореализации в других сферах. Важно предотвратить отказ от родительских ролей части молодёжи из-за необходимости удовлетворения индивидуальных потребностей саморазвития. Это касается разработки эффективных инструментов развития возможностей занятости, непрерывного образования, мобильности и рынка жилья для молодёжи, причём с особым упором на потребности и интересы сельской молодёжи. Совершенствование инструментов семейной политики должно идти в направлении учёта узких, специфических запросов различных социально-демографических групп как потенциальных, так и состоявшихся родителей.

Список литературы Отношение студентов к детям и родительству: гендерные и сельско-городские сопоставления

- Блинова, Т В! Демографические риски и ограничения устойчивого развития сельских территорий в период пандемии COVID-19 / Т. В. Блинова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2022. - № 7. - С. 51-59. DOI: 10.31442/0235-24942022-0-7-51-59; EDN: RHXKEO

- Захаров, С! В! Скромные результаты пронаталистской политики на фоне долговременной эволюции рождаемости в России. Часть 1 / С. В. Захаров // Демографическое обозрение. — 2016. — 3(3). — 6-38. DOI: 10.17323/demreview.v3i3.1745; EDN: WZZJFX

- Осипова, И! Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки рождаемости / И. Осипова // Демографическое обозрение. — 2020. — № 7(2). — С. 97-120. DOI: 10.17323/demreview.v7i2.11143; EDN: SUKAMD

- Galloway, P! Urban versus Rural: Fertility Decline in the Cities and Rural Districts of Prussia, 1875 to 1910. / P. Galloway, R. Lee, E. Hammel // European Journal of Population. — 1998. — № 14(3). — Р. 209-264. DOI: 10.1023/A:1006032332021

- George, M! Urbanization and fertility decline: Cashing in on structural change / M. George, J. Alves, S. Cavenaghi // IIED Working Paper. — London: International Institute for Environment and Development, 2013. — 43 р.

- Cleland, J Demand Theories of the Fertility Transition: an Iconoclastic View / J. Cleland, C. Wilson // Population Studies. — 1987. — No. 41(1). — Р. 5-30.

- Sharlin, A! Urban-Rural Differences in Fertility in Europe during the Demographic Transition / A. Sharlin // The Decline of Fertility in Europe / edited by J. Coale Ansley, S. Cotts Watkins. — Princeton, New Jersey, 1986. — P. 234-260.

- Caldwell, J С The Globalization of Fertility Behavior / J. C. Caldwell // Population and Development Review. — 2001. — No. 27 (Supplement: Global Fertility Transition). — P. 93-115.

- Klusener, S! Exploring the Role of Communication in Shaping Fertility Transition Pattern in Space and Time / S. Klusener, F. Scalone, M. Dribe // Agent-Based Modelling in Popluation Studies / edited by A. Grow, J. Bavel. — 2017. — P. 369-403.

- Rodriguez, G! The Spacing and Limiting Components of the Fertility Transition in Latin America / G. Rodriguez // The Fertility Transition in Latin America / edited by J. M. Gnuzman, S. Sigh, G. Rodriguez, E. A. Pantelids. — 1996. — P. 27-47.

- Shapiro, D! Fertility Transition in Urban and Rural Areas of Sub-Saharan Africa / D. Shapiro, B. O. Tambashe // Working Papers from the Department of Economics Pennsylvania State University. — 2000. — September. — P. 1-29.

- Garenne, M! The Timing of the Fertility Transition in Sub-Saharan Africa / M. Garenne, J. Veronique // World Development. — 2002. — No. 30(10). — Р. 1835-1843.

- Блинова, Т! В! Влияние послевоенных циклов рождаемости на современное демографическое развитие села // Аграрный научный журнал. — 2018. — № 6. — С. 60-64. EDN: USSKMD

- Рыбаковский, О!Л! Рождаемость населения России и демографические волны / О. Л. Рыба-ковский, О. А. Таюнова // Народонаселение. — 2017. — № 4. — С. 56-66. EDN: YSLFLE

- Рыбаковский, Л! Л! Депопуляция в России: этапы, особенности и возможности нейтрализации / О. Л. Рыбаковский, Н. И. Кожевникова // Социально-трудовые исследования. — 2019. — Т. 35. — № 2. — С. 6-15. DOI: 10.34022/2658-3712-2019-35-2-6-15; EDN: YAEDKL

- Блинова, Т В! Моделирование и оценка сельско-городских различий в динамике рождаемости населения России / Т. В. Блинова, Р. П. Кутенков, В. Л. Шабанов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2019. — № 3(77). — С. 73-77. EDN: RKORSO

- Вишневский, А! Г! Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида Homo sapiens / А. Г. Вишневский // Демографическое обозрение. — 2014. — № 1(1). — С. 6-33. DOI: 10.1732 3/demreview.v1 i1.1825; EDN: TLMUVV

- Van de Kaa, D. J. Europe's second demographic transition / D. J. Van de Kaa // Population Bulletin. -1987. - No. 42(1). - P. 1-59.

- Lesthaeghe, R. The unfolding story of the second demographic transition / R. Lesthaeghe // Population and Development Review. - 2010. - No. 36(2). - P. 211-251.

- Van de Kaa, D. J. Anchored narratives: The story and findings of half a century of research into determinants of fertility / D. J. Van de Kaa // Population Studies. - 1996. - No. 50(3). - P. 389-432.

- Miller, W. Childbearing motivation and its measurement / W. Miller // Journal of Biosocial Science. -1995. - No. 27(4). - P. 473-87. DOI: 10.1017/S0021932000023087