Относительная периодизация погребений и керамики могильника Отвержичи зарубинецкой культуры

Автор: Цетлин Ю.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Зарубинецкий могильник Отвержичи в Полесье относится к одному из наиболее известных погребальных памятников этой культуры. Исследователи дважды специально обращались к вопросу о его периодизации. При этом в основу в обоих случаях были положены данные о датировке фибул, которая опиралась на аналогии соответствующим материалам Южной и Средней Европы. В статье впервые предпринята попытка построить периодизацию погребений могильника, базируясь почти исключительно на системном анализе целых форм глиняной посуды. Для этого использована оригинальная авторская методика. В результате в истории могильника было выделено 4 периода, которые позволили выявить основные тенденции развития во времени традиций создания форм сосудов у местного зарубинецкого населения.

Ранний железный век, зарубинецкая культура, могильник отвер-жичи, периодизация погребений, формы сосудов, гончарные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/143175989

IDR: 143175989

Текст научной статьи Относительная периодизация погребений и керамики могильника Отвержичи зарубинецкой культуры

Периодизации К. В. Каспаровой и С. П. Пачковой

В настоящее время опубликованы две периодизации могильника Отвержи-чи: К. В. Каспаровой (1976) и С. П. Пачковой (2006), которые заметно отличаются друг от друга. Обе периодизации базируются на датировке среднеевропейских латенских металлических украшений и их местных копий, дополненной сравнительным анализом форм глиняных сосудов, встреченных в погребениях с металлом, со всей остальной посудой могильника.

Более ранняя периодизация К. В. Каспаровой опирается главным образом на разработки А. К. Амброза по относительной и абсолютной датировке зару-бинецких фибул ( Амброз , 1959; 1966), разделенных им на 5 типов; причем тип 1 рассматривается как наиболее ранний, а тип 5 – как наиболее поздний. По ее мнению, «фибулы – пока единственный хронологический эталон для заруби-нецкой культуры Полесья» ( Каспарова , 1976. С. 52). Периодизация по фибулам была дополнена сравнительным анализом форм сосудов. В результате автором были выделены «несколько хронологических групп погребений», верхние и нижние границы которых намечены условно (Там же. С. 61, 62):

Группа 1 (I в. до н. э.) – могилы № 80, 44, 42, 90, 32, 66, 81, 29, 39, 60, 79, 2, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 36, 61, 63, 64, 73, 82, 87, 88, 92, 94, 95, 74, 76.

Группа 2 (I в. до н. э. и, возможно, самое начало I в. н. э.) – могилы № 12, 28, 35, 37, 38, 46, 72, 27, 84).

Группа 3 (вторая половина I в. до н. э. – начало н. э.) – могилы № 11, 25, 55, 78, 31, 47, 51, 77, 86, 59, 41, 52, 69, 83, 34, 57, 21, 45, 4, 48, 50, 65.

Группа 4 (первая половина I в. н. э.) – могилы № 24, 54, 43, 26, 3, 5, 10, 70.

Наиболее ранние погребения (№ 80 и 44) маркируются находками фибул типов 1 и 2 по Амброзу, а наиболее поздние (№ 1, 24, 26, 54) – находками так называемых «воинских» фибул и зарубинецких фибул типа 4.

Общее время функционирования могильника, по мнению К. В. Каспаровой, охватывает период 150–180 лет.

Вторая периодизация могильника Отвержичи принадлежит С. П. Пачковой. По своему подходу эта периодизация аналогична предыдущей. Основу ее составляют результаты дендрохронологических анализов из раскопок латенских и кельтских памятников, скорректированные корреляцией фибул и других датирующих вещей с керамикой из могильника ( Пачкова , 2006. С. 105, 114).

В результате все погребения могильника Отвержичи были разделены автором на три периода, а внутри периодов – на фазы (Там же. С. 121, 122).

Первый период . Самым ранним С. П. Пачкова считает погребение № 33 без фибул, но с горшком милоградского типа. К этому же периоду отнесены два женских погребения с фибулами типа В/А (№ 21) и с фибулой типа 3T-I (№ 80), а также три мужских погребения (№ 2, 53, 63) и кенотаф (№ 52). Последние 4 погребения датированы только по керамике.

Второй период . Фаза «а» включает 4 женских погребения (№ 17, 61, 73, 94), одно мужское (№ 83) и один кенотаф (№ 87). Все эти погребения отнесены к данной фазе только по керамике. Фаза «б» объединяет 12 женских погребений (№ 16, 25, 31, 36, 41, 44, 57, 66, 67, 73, 77, 84), 7 мужских погребений (№ 32, 58,

64, 65, 78, 90, 96), одно детское (№ 39) и один кенотаф (№ 88). Последние 9 погребений без датирующих предметов.

Выше погребение № 80 с фибулой ЗТ-1 было отнесено к первому периоду, а здесь погребение № 44 также с фибулой ЗТ-1 включено уже в следующий период. К этому же времени автор отнес погребения № 57 с фибулой ЗТ-2 и № 31 с фибулой ЗТ-3, которые относятся к более позднему времени.

Третий период . К фазе «а» отнесены 6 женских погребений (№ 18, 42, 59, 69, 74, 86), два мужских (№ 20, 95) и кенотаф (№ 15). Здесь погребение № 59 содержит фибулу типа ЗТ-2, как и погребение № 57, которое выше было включено во второй период. Фаза «б» включает 12 женских погребений (№ 1, 25, 26, 34, 43, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 82), два детских (№ 38, 45), 14 мужских (№ 3, 4, 22, 24, 35, 53, 62, 71, 72, 79, 81, 85, 91, 97) и 6 кенотафов без датирующих вещей (№ 14, 19, 23, 30, 40, 89). Среди этих погребений целый ряд содержит фибулы поздних типов: № 1 – с фибулами М3б + N3б, № 26 – с фибулами ЗТ-IVв + М1б, № 34 – с фибулой В, имеющей широкую датировку, № 43 – с фибулой ЗТ-IVб, № 47 – с фибулой ЗТ-IVа, № 51 – с фибулой ЗТ-III, № 54 – с фибулой ЗТ-IVб, № 45 – с фибулой ЗТ-III и № 24 – с фибулой N1в.

Таким образом, судя по времени бытования самых ранних и самых поздних фибул, могильник Отвержичи мог существовать в период с конца III в. до н. э. до 50–70 гг. н. э., то есть в интервале 270–280 лет.

Сравним теперь эти две периодизации, которые базируются на одном и том же фактическом основании, которым служит датировка фибул. Сразу следует отметить, что по относительной последовательности совершения погребений эти периодизации достаточно близки. В частности, у К. В. Каспаровой к первой хронологической группе относятся могилы № 2, 17, 61, 63, 73, 80, 87, 94. Эти же погребения С. П. Пачковой отнесены к первому периоду и к фазе «а» второго периода. Отчасти совпадают и группы наиболее поздних могил. Так, и К. В. Каспарова, и С. П. Пачкова отнесли к наиболее позднему времени могилы № 3, 24, 26, 43 и 54. Однако наряду с этим в периодизациях двух исследовательниц имеются и значительные расхождения. Отмечу только наиболее явные из них. С. П. Пачкова включила могилы № 14, 19, 35, 38, 72, 79, 81 и 82 в фазу «б» наиболее позднего, третьего, периода, а у К. В. Каспаровой эти же могилы относятся к первой и второй хронологическим группам, которые практически одновременны; у С. П. Пачковой могилы № 21 и 52 – наиболее ранние, а у К. В. Каспаровой они отнесены к третьей хронологической группе.

Таким образом, вопрос о том, какая из двух периодизаций зарубинецкого могильника Отвержичи более точно отражает реальную картину истории этого кладбища, остается открытым.

Методика построения периодизации

В данной статье предпринята попытка построения относительной периодизации могильника на основе изучения с позиций историко-культурного подхода форм глиняной посуды из погребений. Для этого использованы результаты изучения 140 сосудов из 64 погребений могильника. Построение периодизации базируется на разработанной автором методике (Подробное изложение этой методики см.: Цетлин, 2008. С. 13–18), которая успешно прошла апробирование на материалах поселений эпохи неолита (Там же), могильниках бронзового века (Хаванский, 2011) и раннего Средневековья (Цетлин, Холошин, 2017; 2019).

Решение поставленной проблемы предполагает выполнение ряда конкретных исследовательских задач.

Первая задача состоит в проведении систематики форм сосудов по общей пропорциональности, естественной структуре и степени сформированности функциональных частей, из которых состоят формы. Этот этап работы был проведен ранее ( Цетлин , 2019).

Вторая задача включает выяснение степени сходства (коэффициента сходства – КС) погребений могильника друг с другом по результатам сравнительного анализа сосудов, которые в них содержатся.

Третья задача предполагает выбор двух погребений, которые должны обладать одновременно двумя характеристиками. Во-первых, они должны иметь между собой либо минимальное , либо очень небольшое сходство (в данном случае по совокупности сосудов, которые в них находятся). То есть по степени сходства они сильно удалены друг от друга. В этом случае эти два погребения образуют «условную ось времени», отмечая ее начало и конец, а между ними располагаются все остальные погребения могильника. Во-вторых, по крайней мере, одно или оба этих погребения должны быть датированы по каким-либо независимым данным. Это позволяет ориентировать условную ось времени, то есть определить, какой ее конец является наиболее ранним, а какой – наиболее поздним. При этом длину условной оси времени удобно выражать в процентах.

Четвертая задача состоит в определении в процентах «коэффициента места» (КМ) каждого погребения на условной оси времени.

И наконец, последняя задача предполагает выделение отдельных периодов в истории могильника. Решение ее базируется на том факте, что погребения, как правило, располагаются на условной оси времени не равномерно, а в виде ряда скоплений, разделенных некими промежутками, где погребения либо полностью отсутствуют, либо представлены незначительным числом.

После краткого изложения общего подхода к построению периодизации погребений могильника Отвержичи рассмотрим полученные результаты.

Результаты построения периодизации

Сравнение друг с другом 64 погребений могильника по 140 сосудам потребовало провести около 10 тыс. сопоставлений форм сосудов по степени сходства (КС) их естественной структуры и степени сформированности функциональных частей. В результате этого были выделены два погребения, которые, с одной стороны, обладали очень низким сходством между собой (КС = 0,1), а с другой стороны, относились, судя по содержащимся в них фибулам, к наиболее раннему и наиболее позднему времени. Это погребение № 44 с фибулой ЗТ-1 и погребение № 24 с фибулой N1B. Обе исследовательницы

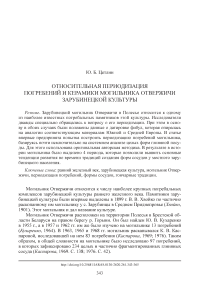

Рис. 1. Могильник Отвержичи. Периодизация погребений на втором уровне сформированности форм сосудов практически одинаково определяли хронологическое положение этих погребений (Каспарова, 1969. С. 154; 1976. С. 53, 60; Пачкова, 2006. С. 121, 122).

Проведенный расчет коэффициента места (КМ) и размещение всех остальных погребений могильника на условной оси времени позволяет получить следующую картину (рис. 1). Учитывая особенности расположения погребений на оси времени, в истории могильника можно ориентировочно выделить 4 периода (табл. 1; все таблицы расположены в конце статьи), которые позволят выявить определенные тенденции развития во времени гончарных традиций в области придания формы глиняным сосудам.

В соответствии с полученной периодизацией к первому периоду относятся 13 погребений (№ 14, 23, 25, 40, 44, 57, 58, 71, 78, 79, 84, 87, 96) и 22 сосуда, ко второму периоду – 17 погребений (№ 18, 19, 30, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 54, 64, 67, 68, 73, 82, 86, 92) и 42 сосуда, к третьему периоду – 21 погребение (№ 17, 20, 31, 33, 36, 41, 50, 55, 61, 63, 65, 66, 69, 72, 77, 83, 88, 90, 91, 94, 95) и 54 сосуда и к четвертому периоду – 13 погребений (№ 15, 21, 22, 24, 32, 34, 38, 39, 53, 62, 74, 81, 85) и 22 сосуда.

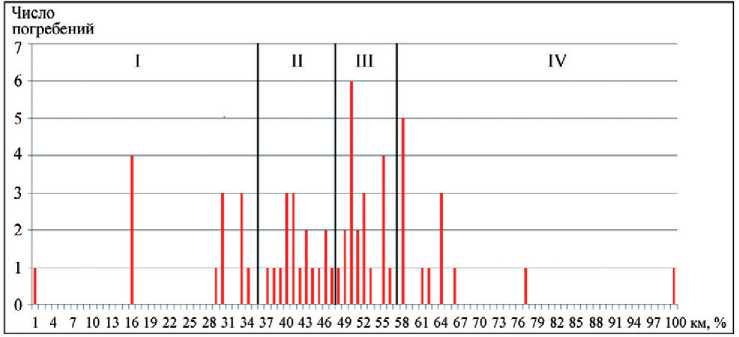

Следует отметить, что в расположении погребений разных периодов на общем плане могильника Отвержичи пока не удается выявить какие-либо локальные группы (рис. 2).

Теперь сопоставим полученную периодизацию погребений с данными об относительной хронологии фибул, найденных в могильнике. По данным К. В. Каспаровой, в погребениях зафиксировано 20 или 22 бронзовых и 10 или 11 железных фибул в 19 погребениях ( Каспарова , 1967. С. 120; 1969. С. 152; 1976. С. 52). Для хронологизации погребений К. В. Каспарова использует фибулы из 18 погребений (1976. Рис. 12), а С. П. Пачкова – из 17 погребений ( Пачкова , 2006. С. 122. Табл. 10). Из этих погребений в мою периодизацию не вошли 6 погребений. Из них погребение № 80 (без керамики), погребения № 26 и 27 (керамика в обломках), погребения № 1, 47 и 59 (у меня отсутствуют фотографии сосудов).

Рис. 2. Могильник Отвержичи. Расположение погребений разных периодов на территории могильника

По предлагаемой периодизации к первому периоду относятся погребения № 44 с фибулой ЗТ-I, № 57 с фибулой ЗТ-II и № 84 с фибулой В, бытование которой имеет очень широкий диапазон ( Пачкова , 2006. С. 108, 110). Во второй период включены погребения № 45 и 51 с фибулами ЗТ-III и погребения № 43 и 54 с фибулами ЗТ-IVб. К третьему периоду отнесены погребения № 77 с фибулой ЗТ-II (по С. П. Пачковой), или ЗТ-III (по: Каспарова , 1976. С. 52), и № 31 с фибулами ЗТ-III и В. И наконец, к четвертому периоду принадлежат погребение № 34 – с фибулой В (имеющей широкую дату), наиболее позднее погребение № 24 с фибулой N1в и погребение № 21 с фибулой В/А. Последнее погребение С. П. Пачкова отнесла к раннему периоду, а К. В. Каспарова отмечает, что у таких фибул «период бытования на памятниках зарубинецкой культуры в основном приходится на I в. до н. э. и начало I в. н. э. (Там же). Таким образом, предложенная в статье периодизация могильника по формам сосудов частично совпадает с относительной датировкой погребений могильника Отвержичи, проведенной ранее разными исследователями по фибулам. Имеющиеся расхождения касаются в основном погребений второго периода (по моей периодизации), содержащих зарубинецкие фибулы типа ЗТ-III и ЗТ-IV (погребения № 43, 45, 51 и 54), которые К. В. Каспарова и С. П. Пачкова относят к более позднему времени.

Отмечу также, что по наблюдениям К. В. Каспаровой погребение № 85 нарушило более раннее погребение № 84. По моим данным, погребение № 84 относится к первому периоду, а № 85 – к четвертому.

Развитие гончарных традиций во времени

Теперь рассмотрим, как изменялись во времени у населения, оставившего могильник Отвержичи, гончарные традиции на уровне общей пропорциональности сосудов, состава их естественной структуры и степени ее сформирован-ности. (О методике изучения форм сосудов см.: Формы глиняных сосудов…, 2018. Цетлин , 2018. С. 124–179). Каждый период более правильно пока рассматривать как нечто единое, без внутренней детализации по времени.

Общая пропорциональность форм сосудов (табл. 2). По общей пропорциональности в материалах могильника выделяются две категории форм: средних/ низких пропорций (или «горшки-миски») и средних пропорций («горшковидные») сосуды. Горшки-миски могильника по ОПП соответствуют ступеням 26– 32, а горшки – ступеням 33–38.

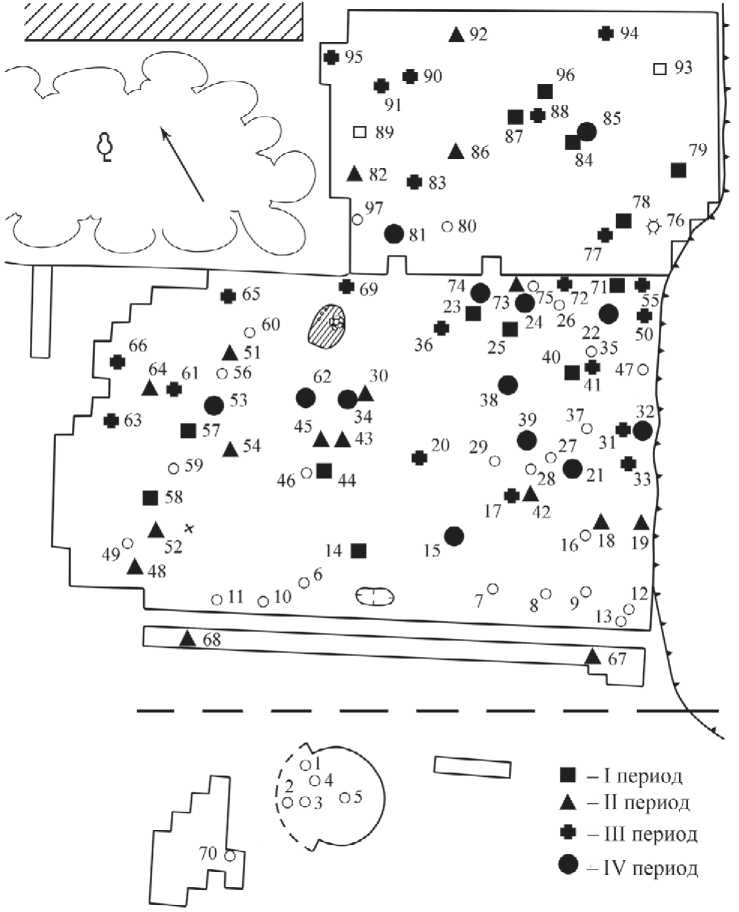

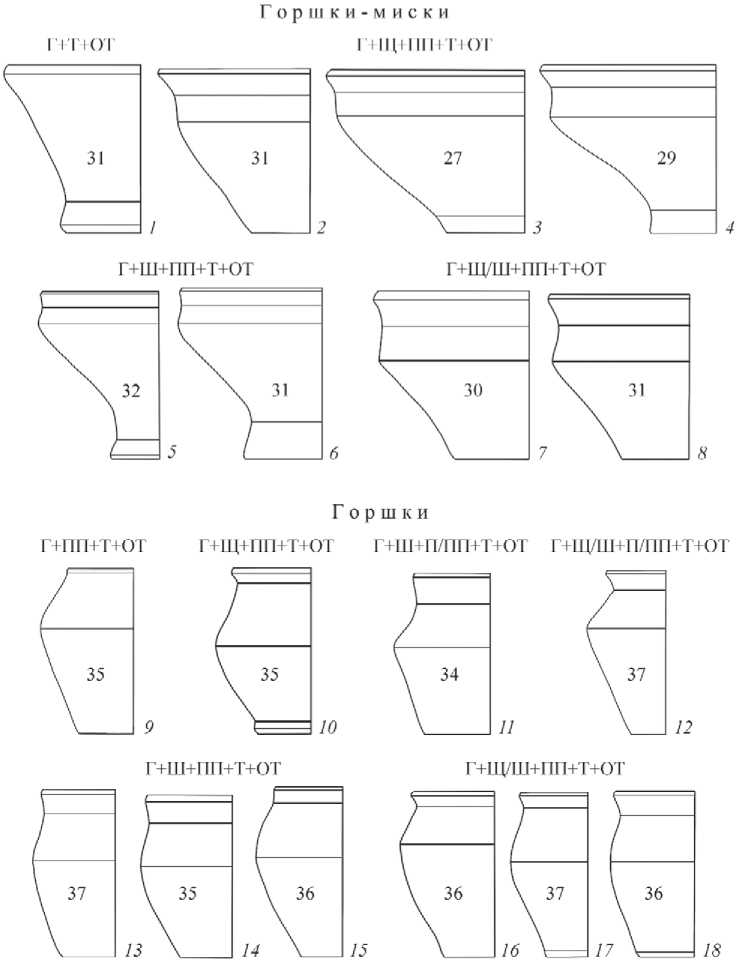

В первом периоде (рис. 3) горшки-миски представлены единичными формами, которые тем не менее относятся к двум группам по ОПП: три сосуда соответствуют 28 ступени и один – 32 ступени, т. е. находится практически на границе с категорией горшков. Среди горшковидных форм преобладает посуда 36, 37 и 38 ступеней (соответственно 33, 27 и 22 %), другие по ОПП формы представлены единично.

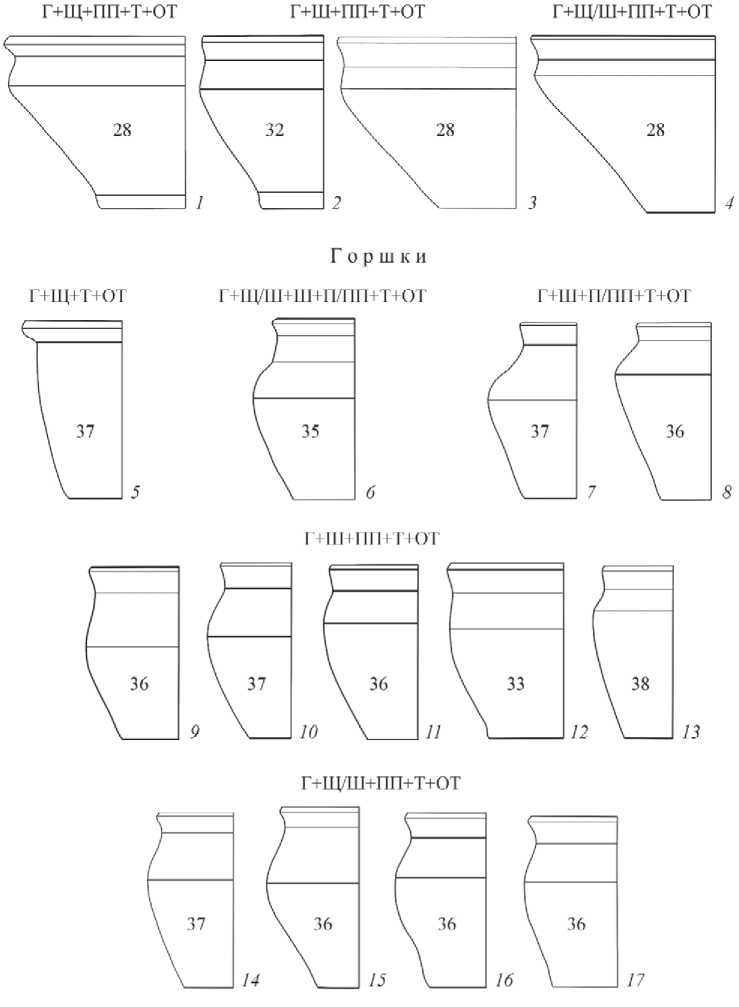

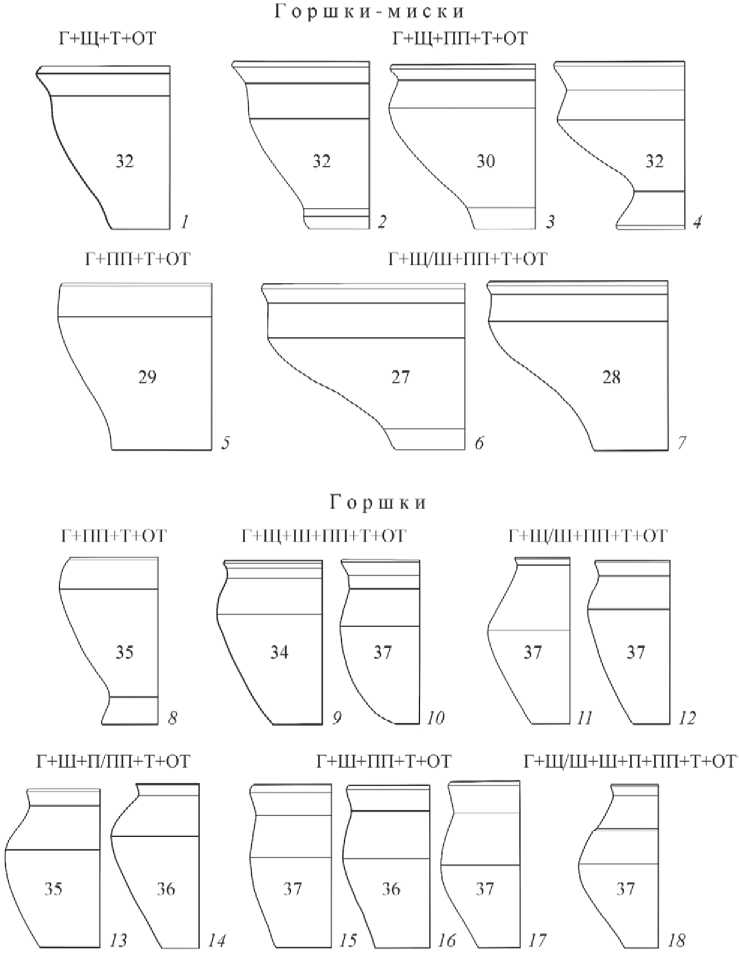

Во втором периоде (рис. 4) картина немного меняется. В категории горшков-мисок выделяются две группы: первая группа соответствует 27 ступени (24 %), а вторая – 31 ступени (34 %). В целом ОПП горшков-мисок несколько уменьшается. У горшковидных сосудов преобладают формы 35, 36 и 37 ступеней

Горшки - миски

Рис. 3. Могильник Отвержичи. Примеры форм сосудов из погребений I периода

Горшки-миски : 1 – п. 44, с. 53; 2 – п. 57, с. 71; 3 – п. 14, с. 1; 4 – п. 87, с. 123

Горшки : 5 – п. 84, с. 117; 6 – п. 23, с. 24; 7 – п. 79, с. 107; 8 – п. 71, с. 96; 9 – п. 87, с. 124; 10 – п. 58, с. 73; 11 – п. 58, с. 74; 12 – 57, с. 72; 13 – п. 25, с. 28; 14 – п. 78, с. 106; 15 – п. 14, с. 2; 16 – п. 84, с. 116; 17 – п. 44, с. 54

Здесь и далее (рис. 3–6) на изображениях сосудов приведены значения ОПП

Рис. 4. Могильник Отвержичи. Примеры форм сосудов из погребений II периода

Горшки-миски : 1 – п. 86, с. 122; 2 – п. 67, с. 88; 3 – п. 30, с. 29; 4 – п. 82, с. 110; 5 – п. 42, с. 50; 6 – п. 19, с. 15; 7 – п. 48 – с. 57; 8 – п. 54, с. 68

Горшки : 9 – п. 52, с. 63; 10 – п. 45, с. 56; 11 – п. 51, с. 62; 12 – п. 54, с. 67; 13 – п. 42, с. 47; 14 – п. 52, с. 65; 15 – п. 19, с. 16; 16 – п. 42, с. 48; 17 – п. 68, с. 90; 18 – п. 67, с. 89

(соответственно 20, 40 и 36 %). Таким образом, здесь также ОПП сосудов несколько снижается.

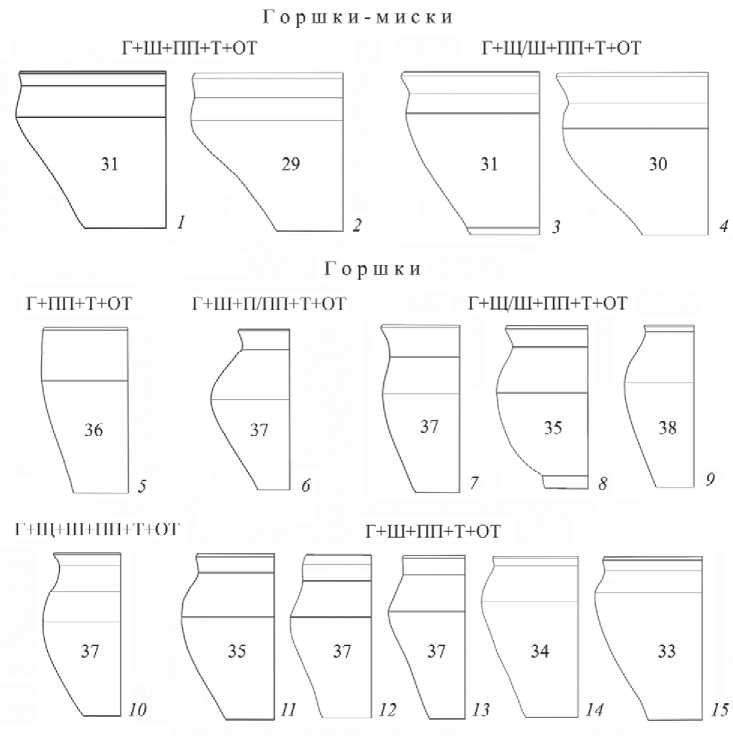

Третий период (рис. 5) характеризуется, с одной стороны, увеличением разнообразия горшков-мисок по ОПП – они распределяются по 27–30 ступеням с максимумом на 28 ступени (25 %) – и такое же количество горшков-мисок (25 %) относятся к 32 ступени (опять на границе с горшковидными формами). Что касается последних, то здесь получают распространение более высокие по ОПП сосуды 36 и 37 ступеней (36 и 34 %). Формы других ступеней ОПП встречены реже.

В четвертом периоде (рис. 6) несколько более представлены горшки-миски 29 и 31 ступеней (по 30 %). Горшковидные формы очень разнообразны, но чаще встречаются изделия 35 и 37 ступеней (соответственно 18 и 50 %).

Таким образом, горшки-миски во втором, третьем и четвертом периодах достаточно определенно делятся на две группы. При этом более низкие сосуды с течением времени увеличивают свою пропорциональность (от 27 к 29 ступени), а более высокие горшки-миски колеблются по этому показателю в разные периоды на уровне 31–32 ступеней.

Несколько по-иному проявляет себя тенденция изменения во времени ОПП горшковидных сосудов. В течение первых трех периодов доминируют сосуды 35–38 ступеней по ОПП, причем их пропорциональность то на одну ступень увеличивается, то на одну ступень уменьшается. Только в последнем периоде у горшков (как и у горшков-мисок) вполне четко выделяются две группы по ОПП: одна на 35, а другая – на 37 ступени.

Такое колеблющееся состояние общей пропорциональности обеих категорий сосудов в разные периоды, вероятнее всего, связано с неустойчивостью гончарных навыков у зарубинецких мастеров, которая характерна для начальных экономических форм гончарного производства ( Бобринский , 2020. С. 26, 27).

Естественная структура форм сосудов (табл. 3).

Первый период (рис. 3). Для горшков-мисок, представленных единично, зафиксированы три вида естественной структуры: Г + Щ + ПП + Т + ОТ (25 %), Г + Ш + ПП + Т + ОТ (50 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (25 %). Горшковидные формы имеют в основном два вида конструкций: Г + Ш + ПП + Т + ОТ (43 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (22 %).

Второй период (рис. 4). Здесь выявлены горшки-миски трех структур: самая массовая – Г + Щ + ПП + Т + ОТ (46 %), а две другие: Г + Ш + ПП + Т + ОТ и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ встречаются реже (по 24 %). Аналогичные предыдущему периоду массовые конструкции характерны и для горшковидных сосудов (по 36 %). Можно только отметить, что доля конструкции Г + Ш + ПП + Т + ОТ несколько уменьшается, а доля конструкции Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ, напротив, возрастает.

Третий период (рис. 5). В качестве основных сохраняются два вида конструкций горшков-мисок – Г + Щ + ПП + Т + ОТ (44 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (38 %), причем доля последних заметно возрастает. Среди горшковидных сосудов продолжают занимать ведущее положение те же два вида конструкций: Г + Ш + ПП + Т + ОТ (24 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (28 %). По сравнению со вторым периодом доля обеих в это время сокращается.

Рис. 5. Могильник Отвержичи. Примеры форм сосудов из погребений III периода

Горшки-миски : 1 – п. 90, с. 129; 2 – п. 50, с. 59; 3 – п. 63, с. 139; 4 – п. 88, с. 126; 5 – п. 90, с. 128; 6 – п. 20, с. 18; 7 – п. 36, с. 39

Горшки : 8 – п. 94, с. 134; 9 – п. 72, с. 97; 10 – п. 33, с. 34; 11 – п. 77, с. 103; 12 – п. 36, с. 38; 13 – п. 66, с. 87; 14 – п. 90, с. 127; 15 – п. 41, с. 47; 16 – п. 50, с. 60; 17 – п. 65, с. 86; 18 – п. 36, с. 37

Рис. 6. Могильник Отвержичи. Примеры форм сосудов из погребений IV периода

Горшки-миски : 1 – п. 62, с. 79; 2 – п. 32, с. 33; 3 – п. 21, с. 21; 4 – п. 53, с. 66

Горшки : 5 – п. 32, с. 5; 6 – п. 74, с. 101; 7 – п. 38, с. 41; 8 – п. 15, с. 6; 9 – п. 34, с. 35; 10 – п. 15, с. 3; 11 – п. 21, с. 22; 12 – п. 15, с. 7; 13 – п. 24, с. 25; 14 – п. 39, с. 42; 15 – п. 81, с. 108

Четвертый период (рис. 6). Горшки-миски представлены только двумя видами конструкций, причем один из них является массовым – Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (80 %). В категории горшковидных форм массовыми являются два вида конструкций – Г + Ш + ПП + Т + ОТ (50 %) и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ (26 %).

Таким образом, общие тенденции развития форм сосудов состоят в следующем. У горшков-мисок массовая в первом периоде конструкция Г + Ш + ПП + Т + ОТ в более позднее время резко сокращается, а две другие конструкции: Г + Щ + ПП + Т + ОТ и Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ, напротив, возрастают. Первая – с 25 до 44–46 %, а вторая – с 25 до 80 %. Горшковидные формы меняются во времени немного по-другому. Конструкция Г + Ш + ПП + Т + ОТ также сокращается от первого к третьему периоду (с 43 до 24 %), а в четвертом периоде становится доминирующей (50 %). Доля второй конструкции – Г + Щ/Ш + ПП + Т + ОТ – сначала немного возрастает с 22 до 36 %, а затем снижается до 26–28 %.

Для более четкого понимания того, как во времени меняется доля «вариантных» функциональных частей (щеки, шеи, щеки/шеи, плеча/предплечья и предплечья), воспользуемся данными компонентного анализа конструкций горшков-мисок и горшков (табл. 4). Прежде всего нужно отметить, что такая функциональная часть, как «предплечье», присутствует почти у всех горшков-мисок, в разные периоды ее доля составляет от 94 до 100 %. Доля форм со щекой во времени устойчиво возрастает (25, 46 и 50 %), еще более резко возрастает доля форм со щекой/шеей (25, 24, 38 и 80 %). Доля форм с шеей во времени, напротив, сокращается (с 50 до 24 %). Функциональные части у горшковидных сосудов отчасти повторяют тенденции, характерные для горшков-мисок. Так, доля сосудов со щекой во времени возрастает очень слабо (с 6 до 13 %), а доля сосудов с шеей в разные периоды весьма значительна (66, 44, 58 и вновь 66 %). В силу каких-то конкретно-исторических причин доля сосудов со щекой/шеей сначала возрастает, а затем сокращается (34, 44, 39, 26 %). Также неустойчиво меняется во времени доля сосудов с плечом/предплечьем (23, 16, 27, 8 %). Как и у горшков-мисок, наиболее распространенной функциональной частью у горшков служит предплечье, доля которого понемногу возрастает во времени (с 71 до 92 %).

Степень сформированности функциональных частей сосудов . Особенности гончарных традиций создания форм глиняных сосудов проявляются, как известно, не только в составе функциональных частей, из которых состоит форма, но и в степени сформированности (или развитости) каждой из них. Эта характеристика функциональных частей глиняной посуды, по данным А. А. Бобринского, проявляется в том, насколько форма каждой функциональной части соответствует или, напротив, не соответствует выполняемой ею функции ( Бобринский , 2018. С. 26–37). Когда конкретная функциональная часть находится в несфор-мированном состоянии, она в минимальной степени способна выполнять свою функцию в структуре сосуда, а когда она пребывает в сформированном состоянии, эта способность наиболее выражена. Посмотрим, как во времени менялась эта особенность функциональных частей у горшков-мисок и горшков (табл. 5).

Губа. Во все периоды, кроме первого, у горшков-мисок существенно преобладает несформированное состояние губы (88, 94, 100 %), а частично сформированное состояние резко сокращается (50, 12 и 6 %). Аналогичная тенденция характерна и для категории горшков.

Щека и щека/шея . Для этих двух функциональных частей у обеих категорий форм характерно только несформированное состояние, которое сохраняется на протяжении почти всего времени функционирования могильника. Только у горшков в первом периоде 5 из 6 сосудов имеют частично сформированную (т. е. более развитую) щеку/шею.

Шея . У горшков-мисок эта часть несформированная во все периоды, а у горшков несформированное состояние шеи во времени постепенно снижается (с 83 до 62 %), а частично сформированное состояние – также постепенно возрастает.

Плечо/предплечье . Эта функциональная часть зафиксирована только у горшков, и на протяжении всех периодов она почти все время находится в частично сформированном состоянии.

Предплечье . У горшков-мисок эта часть всегда несформированная, а у горшков такое ее состояние во все периоды преобладает (от 77 до 100 %). Только в первом и третьем периодах в силу каких-то контактов получают незначительное распространение горшки с частично сформированным предплечьем (23 и 19 %), доля которых в четвертом периоде резко сокращается (до 9 %).

Тулово . Горшки-миски, за редким исключением, имеют только частично сформированное тулово (94–100 %). У горшков во все периоды наибольшее распространение имеют сосуды с полностью сформированным туловом (61, 56, 71 и 83 %). Доля сосудов с частично сформированным туловом сначала незначительно растет (с 39 до 44 %), а позднее достаточно резко сокращается (до 17 %).

Основание тулова . У обеих категорий форм на протяжении всех периодов значительно преобладает частично сформированное состояние этой функциональной части (все сосуды имеют ровное плоское дно). Полностью сформированное основание тулова более характерно для горшков-мисок, а у горшков встречается в 2–3 раза реже. Более того, у обеих категорий форм такое основание тулова чаще встречается в первом и втором периодах, к третьему периоду оно составляет у горшков-мисок 12 %, а у горшков – только 3 %, в четвертом периоде такие сосуды вообще не встречаются.

Таким образом, большинство функциональных частей всех сосудов могильника Отвержичи характеризуются несформированным и частично сформированным состоянием, и только тулово у горшков находится преимущественно в полностью сформированном виде. Общая тенденция развития состоит в том, что губа сосудов во времени переходит из частично сформированной в несфор-мированную, а тулово (у горшков) и основание тулова (у обеих категорий форм) с течением времени утрачивает полностью сформированное состояние и становится частично сформированным.

Этот вывод подтверждается рассмотрением данных о сформированности функциональных частей и на более общем уровне анализа (табл. 6). По приведенным данным легко заметить, что в целом доля частично сформированных и полностью сформированных функциональных частей во времени сокращается, а доля несформированных частей также устойчиво возрастает.

Выявленная тенденция к уменьшению степени сформированности (развитости) функциональных частей сосудов отражает тот факт, что у местного за-рубинецкого населения с течением времени происходило упрощение очертаний форм сосудов. Причиной этого было постепенное изживание более развитых традиций создания форм сосудов, которые проявлялись в более сформированном состоянии функциональных частей, из которых состоят формы. Такая деградация традиций возможна при условии относительной изолированности данного населения, когда у местных гончаров отсутствует влияние более развитых гончарных традиций, имевшее место на первом этапе истории населения, оставившего данный могильник.

Особенности объема сосудов в разные периоды истории могильника

Данные о полезном объеме (табл. 7) определялись с помощью специальной компьютерной программы (разработчик В. В. Волков, которому приношу искреннюю благодарность) по среднему контуру сосудов с учетом толщины стенок. Группировка сосудов по качеству объема проводилась в соответствии с универсальной шкалой, разработанной автором ( Цетлин , 2015).

Объем всех горшков-мисок (исследовано 47 экз.) показывает распределение, близкое к нормальному. Большинство сосудов (39 %) имеют малый объем, примерно 400–800 мл, от которого в обе стороны уменьшается доля более крупных и более мелких сосудов. Общий объем горшков (исследовано 93 экз.) дает более сложное распределение. В нем выделяются два максимума. Один, более выраженный, включает горшковидные сосуды объемом 100–200 мл и 200–400 мл, которые составляют соответственно 22 и 19 %. Второй максимум включает сосуды объемом примерно 3–6 л (14 %). Горшки других групп использовались реже. Теперь посмотрим, как объем горшков-мисок и горшков менялся во времени.

В первом, втором и третьем периодах наиболее широко были распространены горшки-миски малого объема (400–800 мл), причем доля их неуклонно снижалась во времени. В четвертом периоде использовались горшки-миски разного объема с некоторым преобладанием очень малых (200–400 мл) по объему изделий.

Динамика во времени объема горшковидных сосудов существенно иная. Прежде всего следует отметить, что во все периоды были распространены, хотя и с разной степенью выраженности, горшки двух размерных групп. В первом периоде широко представлены, с одной стороны, небольшие сосуды объемом от 100 до 400 мл (46 %), с другой стороны, сосуды от 800 мл до 3 л (36 %).

Во втором периоде доля небольших горшочков (100–200 мл) сильно возрастает – они составляют 60 %, а среди крупных сосудов выделяются два более слабых максимума: один – это горшки объемом 800–1500 мл, другой – объемом 3–6 л (они составляют по 12 % каждый). В третьем периоде две размерные группы горшков выделяются вполне четко. Первая включает сосуды от 100 до 800 мл (49 %), вторая – сосуды объемом от 1,5 до 12,5 л (40 %). Еще более четко две размерные группы горшков выделяются в четвертом периоде. Первая объединяет совсем небольшие горшочки объемом до 200 мл (34 %), вторая – крупные горшки объемом примерно 3–6 л (также 34 %). Наличие большого числа мелких горшковидных сосудов исследователи отмечали и раньше, они из-за своего размера получили название «стопок», хотя я думаю, что такое их определение слишком осовременено. Совершенно очевидно только то, что сфера использования разных размерных групп сосудов имела вполне определенные и осознаваемые особенности ( Цетлин , 2019. С. 106–110).

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, представляется важным отметить ряд моментов.

Во-первых, применение разработанной ранее автором методики периодизации культурных явлений в сочетании с системным анализом форм глиняных сосудов с позиций историко-культурного подхода позволило предложить новую периодизацию погребений могильника Отвержичи на базе исключительно керамического материала. Данные о датировке фибул были использованы только для определения погребений, отмечающих начало и конец условной оси времени. Последующая проверка периодизации по всем датированным фибулам из погребений, керамический материал которых использован в работе, не выявила каких-либо противоречий.

Во-вторых, выделение в истории могильника четырех периодов сделало возможным получить новые конкретные данные о развитии во времени гончарных традиций у зарубинецкого населения, оставившего данный могильник. Выяснилось, что это население было достаточно однородным в культурном отношении, причем эта культурная однородность с течением времени, начиная, по крайней мере, со второго периода, неуклонно возрастала.

В-третьих, незначительные и разнообразные изменения в ведущих гончарных традициях, имевшие место в разные периоды, связаны, с одной стороны, с наличием в составе местного населения носителей нескольких родственных культурных традиций создания форм сосудов, которые активно контактировали и смешивались друг с другом, а с другой стороны, с общей неустойчивостью навыков у местных гончаров, делавших посуду от случая к случаю, что характерно для неразвитой экономической формы гончарного производства.

Список литературы Относительная периодизация погребений и керамики могильника Отвержичи зарубинецкой культуры

- Амброз А. К., 1959. Фибулы зарубинецкой культуры // Памятники зарубинецкой культуры / Ред. П. Н. Третьяков. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 184–190. (МИА; № 70.)

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. – IV в. н. э. М.: Наука. 112 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Бобринский А. А., 2018. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 26–37.

- Бобринский А. А., 2020. История экономического развития гончарного производства у населения Верхнего и Среднего Поднепровья в I тыс. до н. э. – II тыс. н. э. // Вестник «История керамики». Вып. 2. М.: ИА РАН. С. 21–32.

- Каспарова К. В., 1969. Могильник и поселение у дер. Отвержичи // Новые данные о зарубинецкой культуре в Поднепровье / Отв. ред. П. Н. Третьяков. М.: Наука. С. 131–168. (МИА; № 160.)

- Каспарова К. В., 1967. Могильник и поселение зарубинецкой культуры у д. Отвержичи // КСИА. Вып. 112. С. 118–125.

- Каспарова К. В., 1976. Новые материалы могильника Отвержичи и некоторые вопросы относительной хронологии зарубинецкой культуры Полесья // АСГЭ. Вып. 17. Ленинград: Аврора. С. 35–66.

- Кухаренко Ю. В., 1964. Зарубинецкая культура. М.: Наука. 66 с. (САИ; вып. Д1-19.)

- Пачкова С. П., 2006. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев: ИА НАНУ. 372 с.

- Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН, 2018. 254 с.

- Хаванский А. И., 2011. Керамика начала позднего бронзового века Южного Урала: дис. … канд. ист. наук. М. 141 с.

- Хвойко В. В., 1901. Поля погребений в Среднем Приднепровье. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова. 19 с., 5 л. ил. (Отд. отт. из. «Записки Императорского Русского археологического общества», 1901, т. XII, вып. 1–2.)

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит Центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К. 352 с.

- Цетлин Ю. Б., 2015. Понятия «качества» для анализа объема сосудов // КСИА. Вып. 239. С. 393–408.

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе и методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124–179.

- Цетлин Ю. Б., 2019. Систематика форм сосудов могильника Отвержичи зарубинецкой культуры // Вестник «История керамики». Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 94–113.

- Цетлин Ю. Б., Холошин П. Р., 2017. Анализ форм сосудов Подболотьевского могильника во Владимирской области с позиций историко-культурного подхода // Труды V (XXI) всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе: в 3 т. Т. II / Отв. ред.: А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. С. 225–228.

- Цетлин Ю. Б., Холошин П. Р., 2019. Опыт относительной периодизации погребений Подболотьевского могильника (по данным изучения форм глиняных сосудов) // КСИА. Вып. 256. С. 376–397.