Относительные фазовые проницаемости в моделировании (на примере гидродинамических моделей)

Автор: Хусаинов А.Т., Шаповалов И.Ю.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (57) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219857

IDR: 140219857

Текст статьи Относительные фазовые проницаемости в моделировании (на примере гидродинамических моделей)

В настоящее время все большее значение приобретает гидродинамическое моделирование процесса разработки с целью определения структуры извлекаемых и остаточных запасов нефти, прогнозирования показателей разработки и т.д.

Одними из важнейших исходных данных для создания гидродинамических моделей являются функции относительных фазовых проницаемостей, зависящие от коэффициента насыщенности флюидами. Функция- ми фазовых проницаемостей определяется конкретная картина двухфазного течения (в частности, процесса вытеснения нефти водой). Кроме того, увеличение добычи нефти и ввод в разработку сложно построенных месторождений связаны с повышением полноты извлечения нефти из недр. Уровень требований к пониманию и описанию процессов, происходящих в пластах, насыщенных различными флюидами, неуклонно растет. Необходима прочная основа между классическими и современными представлениями подземной гидродинамики.

На сегодняшний день ни один проект разработки не обходится без построения (2D, 3D) гидродинамической модели. В существующих программных комплексах прогнозирование показателей разработки выполняется на основе численного интегрирования системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. При построении математической модели необходимы данные высокого качества по функциям фазовых проницаемостей и капиллярного давления. При проведении расчетов на примере конкретных объектов они должны быть определены экспериментально, на представительном материале и с достаточной точностью (учитывая чувствительность результатов к виду фазовых проницаемостей).

Наиболее распространенным способом определения функций ОФП являются экспериментальные исследования проницаемостей образцов керна. Самым распространенным способом определения функций ОФП является проведение лабораторных исследований на керне. Экспериментальное определение зависимостей ОФП от водонасыщенности – трудоемкий процесс, требующий использования специальной аппаратуры. Поэтому чаще всего на практике используют готовые зависимости по аналогии с соседними месторождениями, либо зависимости, полученные для пород аналогичного типа или для простейших пористых сред, какими являются образцы из насыпного песка. Этот подход не всегда верен, поскольку в действительности характер зависимостей ОФП даже для одного и того же класса пород определяется большим количеством факторов, а форма кривых ОФП существенно влияет на результаты расчетов. Широкое применение получили два основных метода лабораторных исследований ОФП: стационарной фильтрации и вытеснения. В ходе стационарных исследований нефть и воду подают в образец пористой среды в определенном соотношении и на каждом режиме дожидаются установления стационарной фильтрации (то есть стабилизации показаний приборов, измеряющих градиент давления и водона-сыщенность образца пористой среды). Этот метод определения функций ОФП требует значительных затрат времени и применения дорогостоящего оборудования, которыми обладают не все исследовательские лаборатории. Альтернативой стационарным методам являются нестационарные методы определения ОФП, при которых в образец пористой среды, насыщенной нефтью и связной водой, закачивается вода, вытесняющая нефть. Главным преимуществом нестационарных исследований является быстрота проведения опытов. Но сложности возникают во время описания функций ОФП, так как часто оценивают зависимости

ОФП косвенно, а также возникают трудности, связанные с некорректностью постановок подобного рода задач. Существует много методов для их решения. В некоторых случаях, особенно при моделировании, используют данные промысловых исследований скважин. Определенные таким образом ОФП закладывают

в гидродинамические модели, которые могут значительно отличаться от лабораторных данных. Часто не учитывается, что интерпретация лабораторных исследований производится с использованием той или иной модели. Относительные фазовые проницаемости, полученные по промысловым данным без проведения лабораторных исследований, нельзя считать вполне корректными.

Необходимость определения зависимостей ОФП заключатся в том, что они являются исходными величинами для расчетов показателей разработки, используются при построении 2D и 3D моделей.

При решении задач проектирования, анализа и регулирования разработки месторождений нефти и газа, прогнозе показателей разработки, гидродинамических расчетах, результаты моделирования имеют практическую ценность, если модели более адекватно описывают процессы, происходящие в пласте. Поэтому, построение математической модели месторождения, даже с рядом упрощений, позволяющей произвести достаточно полный анализ ряда значимых факторов и повышения точности прогнозов, является актуальным.

В настоящее время при моделировании разработки месторождений широко применяются трёхмерные численные гидродинамические модели многофазной фильтрации. Гидродинамические модели создаются на основе геологических моделей нефтяных месторождений, которые в некоторых случаях могут содержать настолько большое количество ячеек разностной сетки, что время расчётов становится неприемлемым. Поэтому необходимо уменьшить количество ячеек путём объединения мелких ячеек геологической сетки в крупные ячейки гидродинамической сетки. Эквивалентные фильтрационно-ёмкостные параметры крупных ячеек, которые зависят от параметров составляющих их мелких ячеек, естественно определить таким образом, чтобы различие результатов расчётов на исходной и укрупненной сетках было минимальным.

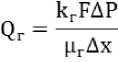

В породах нефтяных месторождений одновременно присутствуют две или три фазы. При фильтрации проницаемость породы для одной какой-либо фазы ниже ее абсолютной проницаемости. В основном фазовая проницаемость является функцией насыщенности пористой cреды. При этом на фильтрационные характеристики породы существенное влияние оказывают: строение порового пространства, смачиваемость поверхности каналов фильтрации, химический состав и свойства жидкости на границах раздела фаз. Совместное двух- или трехфазное течение изучают экспериментально и представляют в виде зависимостей относительных фазовых проницаемостей от водонасы-щенности. Для определения значений эффективной проницаемости для нефти и воды при движении многофазных систем пользуются следующими соотношениями:

Эксперименты показали, что фазовые проницаемости всегда меньше, чем абсолютные, даже если в пористой среде осуществляется однофазная фильтрация. Например, при остаточной водонасыщенности фазовая проницаемость для нефти ниже абсолютной. То же самое относится и к фазовой проницаемости для воды при остаточной нефтенасыщенности.

Существует несколько методов измерения относительных фазовых проницаемостей. Наиболее точным считается измерение фазовых проницаемостей при стационарной фильтрации нефти и воды. При этом воду и нефть (или ее аналог) нагнетают в образец с определенным соотношением расходов, добиваясь равенства их на входе и выходе при стабилизации перепада давления. Водонасыщенность пористой среды рассчитывают по формуле, предложенной специалистами ОАО «ВНИИнефть»:

1 _ С _ С / Ь Ъ- \

Sb ^ов 7 X к + к / или, если фазовые проницаемости выразить через долю воды в потоке жидкости:

1-S — S -ГДР ) ГДР \

SB = Sob +------------ 1--+------ в ов 2 \ ДР ДР / где fв ,DP - текущие значения доли воды в потоке и перепад давления. Кроме того, водонасыщенность пористой среды можно определить, измеряя электрическое сопротивление, если предварительно для изучаемых образцов установлена зависимость параметра насыщения (отношение электрического сопротивления частично водонасыщенной породы к сопротивлению ее при 100%-ной водонасыщенности) от коэффициента водонасыщенности и, если, минерализация воды не меняется в процессе эксперимента.

Другой метод основан на обработке результатов нестационарного вытеснения нефти водой при постоянном расходе или постоянном перепаде давления. В процессе эксперимента измеряют объемы закачанной воды и добытой нефти и измеряют перепад давления, а затем решается обратная задача теории фильтрации, когда по изменению водонасыщенности в выходном сечении образца определяется функция обводненности. По известной обводненности продукции вычисляется отношение фазовых проницаемостей от водона-сыщенности в выходном сечении образца:

kB(S) = / f(S) гц\ kH(S) 11 - f(S) * цн/

Текущие значения функции насыщенности в выходном сечении вычисляются как:

44s) = (•

kB(S) kH(S)

Ив Ph

Третий способ, который часто используется в практике лабораторных исследований, основан на анализе результатов капиллярометрии, является наименее точным В этом случае пористая среда моделируется пучком капилляров различного радиуса, а относительные фазовые проницаемости рассчитываются как:

э rs-s dS

JS-0 p2

kB

________ л к pS-i dS s"0 ^

kH

rS-i dS s-s0^

rS-i dS s-o p^

Здесь t – извилистость каналов фильтрации. Для ее расчета обычно используют формулу Роуза-Уилли: t2= mРп , где m – пористость; Рп – параметр пористости (отношение электрического сопротивления водонасыщенной породы к сопротивлению воды). Видно, что в последнем случае слишком много условностей и допущений, что не способствует повышению точности. Сравнение кривых фазовых проницаемостей, рассчитанных по кривым капиллярного давления и по результатам нестационарного вытесненияч нефти водой показало, что они близки лишь при малой вязкости нефти (<3 мПа×с). Таким образом, метод пригоден только для коллекторов с достаточно простым строением порового пространства, содержащих маловязкие неактивные нефти.

Таким образом, изучение характера фильтрации с помощью фазовых проницаемостей в комплексе с другими исследованиями может способствовать более глубокому пониманию механизма вытеснения нефти водой и растворами химических веществ.

Список литературы Относительные фазовые проницаемости в моделировании (на примере гидродинамических моделей)

- Добрынин В.М., Ковалев Л.Г., Кузнецов А.М. Фазовые проницаемости коллекторов нефти и газа. -М.: ВНИИОЭНГ, 1988.

- Закиров И.С. Развитие теории и практики разработки нефтяных месторождений. -М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006.

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Модель нестационарного течения и результаты стендовых испытаний//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 1. -C. 114-136. URL:http://www.ogbus.ru/authors/Strekalov/StrekalovAV_5.pdf

- Стрекалов А.В., Стрекалов В.Е., Хусаинов А.Т. Метод обращения геометрических фигур//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 2. -C. 438-450. URL:http://www.ogbus.ru/authors/StrekalovVE/StrekalovVE_2.pdf

- Стрекалов А.В., Стрекалов В.Е., Хусаинов А.Т. Метод управления технической гидросистемой посредством анализа регулировочных кривых//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 2. -C. 14-32. URL:http://www.ogbus.ru/authors/StrekalovVE/StrekalovVE_1.pdf

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Модели элементов гидросистемы продуктивных пластов//Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2014. -№ 5. -C. 119-133. http://ogbus.ru/article/modeli-elementov-gidrosistemy-produktivnyx-plastov/

- Хасанов М.М., Булгакова Г.Т. Нелинейные и неравновесные эффекты в реологически сложных средах. -Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.