Отопластика

Автор: Карапетян Г.Э., Пахомова Р.А., Кочетова Л.В., Соловьева Н.С., Назарьянц Ю.А., Маркелова Н.М., Кузнецов М.Н., Василеня Е.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 6 (28), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье освящена история вопроса отопластики. Отопластика - операция по улучшению формы и размеров ушных раковин, устранению лопоу- хости. Пластика ушей помогает уменьшить уши, устранить оттопыренность ушей (лопоухость), врожденные и посттравматические дефекты ушных раковин, восстановить ушные раковины при их отсутствии. Встречается множество вариантов деформаций уха. Для коррекции каждой существует свои методы. Предложена модификация хирургического лечения оттопыренных ушей.

Отопластика, хирургической лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142211064

IDR: 142211064 | УДК: 617-089.844:612.6.05

Текст научной статьи Отопластика

Актуальность

Ушная раковина является наружной частью органа слуха. Она выполняет акустическую (концентратор звуковой волны) и защитную функции для среднего и внутреннего уха. Вместе с тем ушная раковина играет большую эстетическую роль. Изменение формы или расположения уха по отношению к другим частям лица нарушает внешний облик человека, что может отрицательно сказаться на его психоэмоциональном состоянии.

Приходится считаться и с тем, что наличие, особенно у детей, аномалий ушной раковины нередко является предметом обидных кличек, насмешек, причиняющих ребятам и их родителям моральные страдания. Такие дети становятся замкнутыми, необщительными, иногда плохо учатся. Постоянное состояние подавленности тормозит умственное развитие ребенка и может привести к психическим расстройствам.

Не только дети, но и взрослые страдают из-за неправильной формы ушной раковины. Приходится удивляться, с какой настойчивостью люди с недостатком ушной раковины стремятся исправить его. Даже женщины, которые, казалось бы, могут прикрыть имеющийся дефект во- лосами, готовы на оперативное вмешательство, лишь бы избавиться от этого недостатка.

Все сказанное свидетельствует о том, что вопросы пластики ушной раковины важны не только с косметической точки зрения, но и с точки зрения предупреждения и лечение связанных с этим расстройств нервной системы, в особенности у детей.

В последние годы опубликовано значительное число работ, посвященных коррекции торчащих ушей. Коротко остановимся на наиболее оригинальных из них.

Для формирования противозавитка рассекают ушной хрящ по переднему и заднему краю будущей складки. Для преодоления упругости хряща его предварительно истончают при помощи металлической щетки или фрезы.

Холмс (E. Holmes, 1959) для преодоления упругости ушного хряща при формировании противозавитка предложил делать несквозные конусообразные насечки под острым углом с помощью специального ножа. Насечки располагают в шахматном порядке значительно шире границ участка, где должен располагаться противозавиток.

Маклеод-Клутье (A. Mac Leod-Cloutier, 1961), формируя противозавиток, рассекает ушной хрящ вдоль будущей складки и, освободив хрящи с обеих сторон, истончает края их при помощи бритвы. Хрящи истончают со стороны наружной поверхности уха. Будучи истонченными, края хрящей становятся более мягкими, частично подгибаются, укладываясь друг на друга, образуют, по мнению автора, складку противозавитка с гладкой и выпуклой поверхностью.

Питанджи и Робело (J. Pitanguy, C. Rebello, 1962) опубликовали способ торчащих ушей, назвав его «островковым». Способ состоит в том, что по краям предполагаемой складки противозавитка дугообразно производят два параллельных разреза, края хрящей по обеим сторонам полоски хряща стягивают непрерывным швом с таким расчетом, чтобы полоска хряща, располагавшаяся в центре, оказалась вытолкнутой под кожу наружной поверхности ушной раковины и создала выпуклость на месте противозавитка.

Старк и Сандерс (R. Stark and D. Sanders, 1962) весьма оригинально фиксируют хрящ при образовании складки противозавитка. Для преодоления упругости хряща авторы вначале истончают его при помощи металлической щеточки, вращающейся от бормашины. Истонченный таким способом хрящ легко собирается в складку. Для удержания его в согнутом состоянии завиток при помощи матрацных швов фиксируют к надкостнице и тканям заушной области. Для этого на наружной поверхности ушной раковины в желобке между завитком и противозавитком делают небольшой (3–4 мм) разрез кожи до хряща, где накладывают П-образный шов, концы которого выводят со стороны раны на внутренней поверхности уха и, захватив ткани заушной области, швы завязывают с таким расчетом, чтобы образовалась складка хряща на месте противозавитка. Всего накладывают 3–4 шва.

Рубин с соавторами (L. Rubin, B. Bromberg, R. Walden, A. Adams, 1962) для формирования противозавитка иссе- кает по ходу предполагаемой складки удлиненные полулунные участки хряща, напоминающие по форме латинскую букву V. При этом наиболее узкое место соответствует ответвлению ножек противозавитка, разрезы в области передней (нижней) ножки не производят. Края хряща сгибают в складку и сшивают матрацными швами из медленно рассасывающегося хромированного кетгута.

К недостаткам перечисленных способов следует отнести сложность истончения хряща щеткой; кроме того, противозавиток получается толстый, без рельефных ножек, нанесение несквозных насечек, как, например, предлагает Холмс, не обеспечивает достаточной гибкости хряща. В то же время рассечение хряща по ходу противозавитка или удаление узкой полоски хряща, как предлагают некоторые авторы, приводят к образованию противозавитка с неестественно острыми контурами. Поэтому поиски эффективного способа формирования противозавитка при коррекции торчащих ушей продолжаются.

Материалы и результаты

На основании наблюдений мы пришли к заключению, что наиболее просто и надежно коррекцию торчащих ушей можно осуществить при помощи серии насечек ушного хряща по ходу противозавитка с последующей фиксацией созданной складки хряща П-образными швами. Эту методику в нашей модификации приводим ниже (заявка на изобретение № 2012107766 от 29.02.12).

Обезболивание. Используем местную анестезию. Для этого на задней поверхности почти в центре раковины производят вкол через кожу. Из этой точки во всех напрвлени-ях инфильтрируют подкожную клетчатку всего уха, так же инфильтрируют подкожную клетчатку на передней поверхности уха. После такой анастезии хрящ раковины оказывается как бы окруженным с обеих сторон своеобразной по-

а

б

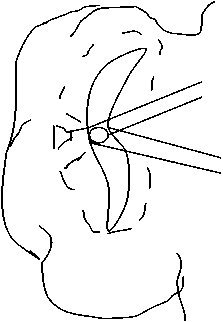

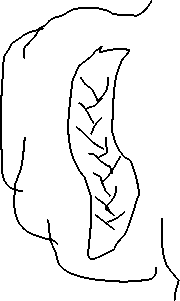

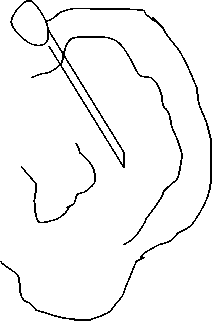

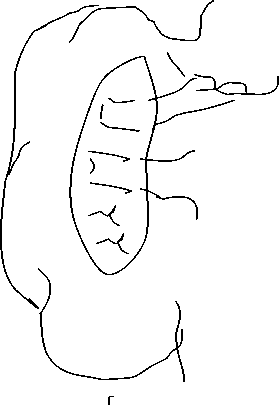

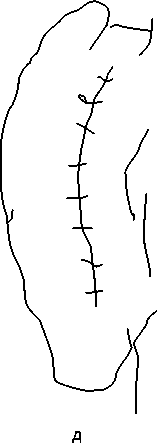

Рис. 1. Техника операции

душкой из инфильтрированной клетчатки. Поэтому такую «гидравлическую препаровку» тканей необходимо производить даже в случаях операции под общей анестезией.

Методика операции

На задней поверхности ушной раковины, отступя от края завитка на 1–1,5 см (в зависимости от величины уха), иссекают полоску кожи шириной примерно 1–1,5 см, по форме несколько напоминающую латинскую S (рис. 1 а). Небольшими изогнутыми тупоконечными ножницами отслаивают кожу в обе стороны на 0,3–0,4 см, не доходя до края завитка и до основания раковины. С помощью радиочастотного коагулятора на минимальной мощности производят ряд насечек в виде рисунка «косички» с шагом 0,5 см, длиной 1,0 см на 1/3–1/2 толщину хряща по ходу всего будущего завитка. При этом последние две насечки должны совпадать с проекцией латеральной и медиальной ножек завитка (рис. 1 б). Затем при помощи пальцев ухо складывают так, чтобы образовалась складка противозавитка и ухо приняло правильное положение. По гребню этой складки со стороны передней поверхности уха делают серию частых насечек (при помощи иглы) ушного хряща по ходу противозавитка (рис. 1 в). После насечек ухо склады- вают, добиваясь образования складки противозавитка без особого сопротивления со стороны хрящей уха. В случае, если ухо пружинит, необходимо искать место, где хрящ истончен не достаточно. Чаще это бывает по краю углубления ушной раковины и особенно в области противокозелка, где хрящ наиболее толстый и упругий. Достигнув свободного складывания ушной раковины в правильном положении, окончательно формируем противозавиток и укрепляем его 3–4 П-образными швами из лавсана (рис. 1 г). Рану позади ушной раковины зашиваем непрерывным швом (рис. 1 д). В заушной области оставляют прокладку из нескольких слоев марли для изоляции кожных покровов.

Швы снимаем на 10 день.

Осложнений после коррекции ушных раковин мы не наблюдали.

Выводы

При вышеуказанной схеме пластики хряща ушной раковины удается сохранить максимальное кровоснабжение, нанести минимальную хирургическую травму, что позволяет резко сократить количество осложнений, в том числе рецидивов, а также снизить послеоперационный болевой синдром и ускорить заживление. При предложенной схеме нет необходимости ношения компрессионной повязки, которая в свою очередь ухудшает кровоснабжение ушной раковины, усиливает болевой синдром и вызывает эстетический дискомфорт у пациентов.

Список литературы Отопластика

- Белоусов А.Е. Пластическая и реконструктивная и эстетическая хирургия. СПБ.: «Гиппократ», 1998.

- Курс пластической хирургии. Под ред. Пшениснова К.П. (в 2-х томах). Изд-во «Рыбинский дом печати», 2010. 1432 с.

- Пер Хеден Энциклопедия пластической хирургии. М.: «Астрель», 2001.