Отражение природных и техногенных золоторудных объектов в литогеохимических и биогеохимических полях (Дюбкошская площадь, Енисейский кряж)

Автор: Макаров В.А., Фертиков А.И., Белозерова А.А., Макеев С.М., Белоконов Г.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 7 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследование выполнено в рамках геолого-поисковых работ на Дюбкошской золотоносной площади, ограничивающей фрагмент одноименного грабена, заключенного в структурах складчатого обрамления Ангаро-Тунгуской и Татарской зон. Целью исследования стала оценка поисковой информативности лито-и биогеохимических методов и изучения возможности использования их для разбраковки природных и техногенных геохимических аномалий золота.

Дюбкошская площадь, техногенные и природные золоторудные объекты, россыпи золота, лито-и биогеохимическая съемка, факторный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/146114787

IDR: 146114787 | УДК: 550.84

Текст научной статьи Отражение природных и техногенных золоторудных объектов в литогеохимических и биогеохимических полях (Дюбкошская площадь, Енисейский кряж)

На Дюбкошской площади уже более 100 лет интенсивно эксплуатируются месторождения золота различного генезиса. Большое распространение здесь получили золотоносные россыпи и переотложенные коры выветривания, из которых за всю историю добыто около 60 т золота.

Исследуемый район расположен в северной части Енисейского кряжа, который как структура горстового типа представляет выступ фундамента Сибирской платформы [1]. По результатам профиля глубинного сейсмозондирования «Батолит» Дюбкошская площадь расположена между двумя крупными покровно-складчатыми зонами: Татарской на западе и Ангаро-Тунгусской на востоке [2].

Территориально площадь входит в состав Советского золоторудного узла, приуроченного к Центрально-Енисейской золотоносной металлогенической зоне. В пределах узла расположены золоторудные объекты золотокварцевой формации с различным морфологическим типом оруденения: кварцево-жильный, жильно-прожилковый в березитизированных породах (минерализованных зон), прожилково-жильный.

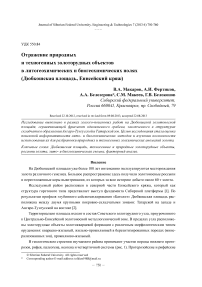

В геологическом строении изучаемого района принимают участие породы нижнего протерозоя, рифея, палеогена, неогена и четвертичной системы (рис. 1). Протерозойские и рифейские

Рис. 1. Геологическая карта Дюбкошской площади и прилегающей территории. Карта составлена по материалам А.А. Стороженко и Н.Ф. Васильева (2008 г.). Геологические подразделения: 1 – техноген намывной, перемывной; 2 – аллювий поймы; 3 – подъемская свита – доломиты, прослои кварцевых песчаников, конгломераты; 4 – подъемская свита – песчаники; 5 – суворовская свита; 6 – суворовская свита – известняки; 7 – суворовская свита – конгломераты; 8 – чивидинская свита – песчаники известковистые переслаивающиеся с алевролитами; 9 – удерейская свита, средняя подсвита – сланцы хлорит-серицитовые; 10 – удерейская свита, нижняя подсвита – сланцы серицит-углеродистые; 11 – сухопитская серия, горбилокская свита – сланцы серицит-хлорит-кварцевые алевролитистые; 12 – кординская свита – сланцы биотит-серицит-кварцевые, в основании метагравелиты; 13 – тейская серия, рязановская свита – мраморы, кристаллические сланцы, амфиболиты; 14 – Татарско-аяхтинский комплекс гранитовый. Россыпи золота: 15 – россыпи промышленные малые; 16 – россыпи промышленные средние; 17 – целиковые непромышленные россыпи; 18 – рядовые россыпи. Отработанные, имеющие остаточные запасы: 19 – рядовые; 20 – богатые. Коренное золото: 21 – малое месторождение золота; 22 – проявление золота. Разрывные нарушения: 23 – достоверные; 24 – надвиги, взбросо-надвиги, 25 – рудовозная дорога породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций, прорваны телами гранитов Татарско-аяхтинского комплекса. Рифейские породы вмещают известные коренные месторождения, проявления и пункты минерализации золота. Более молодые отложения протерозоя слагают Дюбкошский грабен, в морфоструктурном плане представляющий собой изолированную внутригорную впадину, вытянутую в северо-западном направлении, выполненную преимущественно породами терригенного состава. С северовосточной стороны грабен ограничен Дюбкошским разломом, а с юго-западной – гранитоидами Татарско-аяхтинского комплекса. Все известные коренные золоторудные объекты и выявленные пункты минерализации располагаются северо-восточнее Дюбкошского разлома и образуют цепочку, вытянутую в северо-западном направлении. Среди них отмечаются такие крупные месторождения, как «Советское», «Александро-Агеевское», «Полярная звезда», «Эльдорадо» и др.

К тектоническим зонам, на контакте карбонатных пород подъемской свиты и силикатных образований кординской свиты, приурочен древний карст, представленный узкими депрессиями, в которых развиты линейные мел-палеогеновые коры выветривания. Нередко они золотоносны. Неоген-четвертичные образования вмещают россыпи золота.

На данный момент большинство россыпей на Дюбкошской площади отработано, в связи с чем площадь характеризуется масштабным проявлением техногенного загрязнения (многочисленные отвалы дражных и гидромеханических отработок в долинах рек и ручьев). Наиболее крупные и богатые россыпи были локализованы в долинах рек Огне, Дыдан, Дюбкош, Чубкош, Вангаш, Огневка.

Очевидно, что решение поисковых задач в пределах интенсивно техногенно нарушенных территорий требует выбора эффективного комплекса поисковых методов и, прежде всего, методов поисковой геохимии.

Особенности геологического строения площади дают возможность предполагать наличие в пределах Дюбкошской площади золоторудных объектов различного генетического типа, как известных ранее в пределах Енисейского кряжа (золото-кварцевые и золото-кварц-сульфидные объекты, золотоносные коры выветривания), так и не выделявшихся в промышленном масштабе (месторождения золотоносных конгломератов, «объекты несогласия») [3].

Постановка задачи и методика исследования

Геохимические методы поисков золотого оруденения являются ведущими в пределах Енисейского кряжа. Их эффективность и информативность зависят от правильности выбора материала опробования и анализа всей совокупности факторов, влияющих на трансформацию геохимических ореолов в зонах техногенеза в определенных ландшафтных условиях. Учитывая особенности геоморфологического строения изучаемой территории, перекрытой на большей части чехлом элювиально-делювиальных отложений, а также высокую техногенную нагрузку, приняли решение о проведении комплекса методических геохимических работ для выявления и разбраковки техногенных и природных аномалий золота и его элементов-спутников. Комплекс полевых работ включал выполнение площадного и профильного лито- и биогеохимического опробования на одной и той же площади, а также визуальное определение объектов и территорий, которые заведомо подвержены деятельности человека и находятся на разных этапах развития сукцессионных процессов.

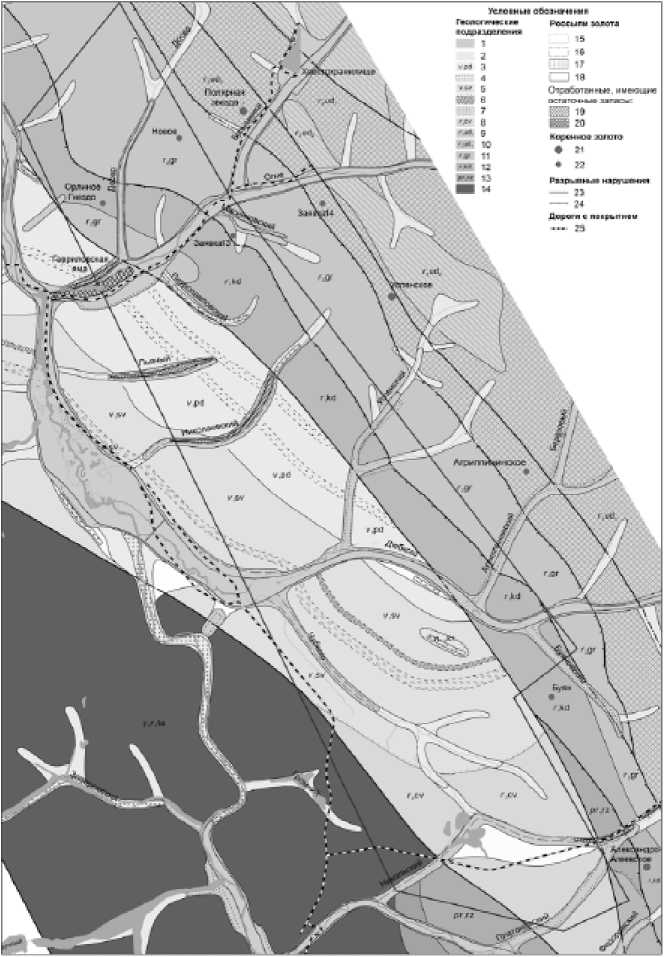

Рис. 2. Почвенный и растительный профили концентрации Au в шести различных пробах, представляющих образцы с низким (1 и 2), средним (3 и 4) и высоким содержанием его в почвах [4]

Литогеохимическая съёмка выполнена по сети 200х20 м. Пробы отбирали из делювиально-элювиальных отложений. Глубина отбора зависела от мощности почвеннорастительного слоя и составляла 20-40 см. Материал проб в большинстве случаев был представлен песчано-глинистыми фракциями в различных сочетаниях – от чисто глинистых до чисто песчаных.

Биогеохимическая съёмка выполнена по сети 200х40 м для увеличения глубинности поисков за счет анализа подвижных форм элементов благодаря их растворению и накоплению в растениях. В качестве объекта анализа выбрана береза как типичный представитель высшей растительности данного района, имеющий широкое распространение на поисковой территории. Анализ литературных данных также позволяет выделить березу как биообъект количественноинформативный на большое число элементов-индикаторов при поисках золота на территории Сибири [4]. Всего по площади отобрано 9480 проб коры березы.

В пробу брали кору (бересту) из прикорневой части ствола, так как именно она является наиболее информативной составляющей для высших растений. По данным зарубежных авторов [5], в коре деревьев отмечается максимальная концентрация золота (рис. 2).

Лабораторные исследования

Определение содержаний элементов в пробах осуществляли с использованием атомноэмиссионного спектрального (установка «Горный поток») и рентгенофлуоресцентного (Mobilab X-50 ALPHa SERIES (США)) анализов. Литогеохимические пробы анализировали в порошке методом просыпки (АЭСА) и в кювете (РФА). Кору березы исследовали в высушенном брикете без озоления. Данный метод анализа позволил избежать потерь летучих компонентов, обычно наблюдаемых при озолении биогеохимических проб.

Математическая и графическая обработка результатов анализов проводилась с использованием традиционного программного обеспечения (Microsoft Office Excel, Statistica, ArcGIS, Surfer). Для анализа структуры геохимических полей применяли факторный [6] и системный анализы геохимических данных, основанные на установлении пространственной статистической и визуальной связи геохимических полей с геологическими структурами, а также с тех-– 753 – ногенными и природными объектами. Факторный анализ позволяет описать объект измерения всесторонне и в то же время компактно.

Характеристика геохимических полей

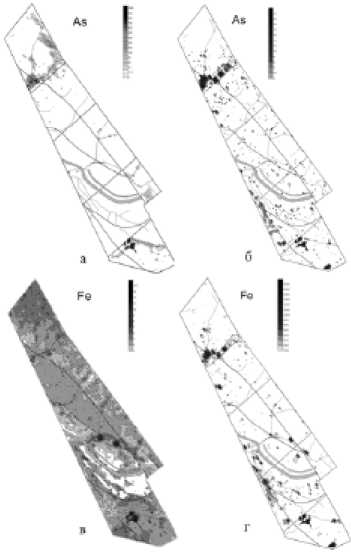

По результатам аналитических работ построены карты лито- и биогеохимических аномалий по 32 элементам. Наибольшее внимание привлекают такие элементы, как As, Fe, K, Ca, Mn, Rb, Sr, Zr. Выбранные элементы наиболее контрастны на геохимическом фоне, а также представляют собой элементы – спутники золота, материнскую породу и техногенное заражение.

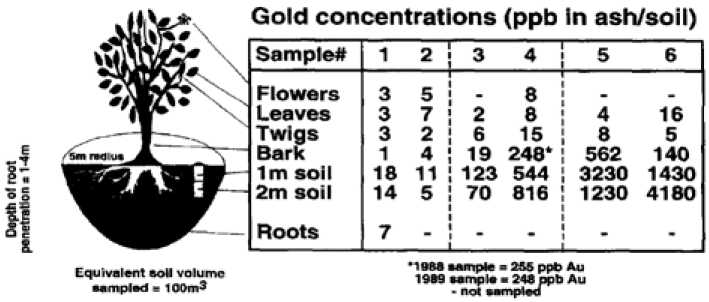

Мышьяк и железо в лито- и биогеохимических полях ведут себя по-разному. В биогеохимическом поле оба элемента отчетливо картируют техногенные объекты: Гавриловскую яму, россыпные отработки вдоль р. Огне, а также рудовозную дорогу на юго-западе площади (рис. 3). В литогеохимическом поле мышьяка отражаются уже известные рудные объекты: ру-допроявление Новое, техногенная россыпь Гавриловская яма и менее контрастно отображены рудопроявления Орлиное гнездо и участок северо-западнее рудопроявления Буян. В южной части площади вдоль долины р. Чубкош проявлена цепочка аномалий мышьяка средней контрастности.

Литогеохимические поля железа неплохо картируют карбонатные породы подъемской свиты. Они характеризуются малоконтрастным полем средней интенсивности. Породы суворовской свиты (терригенные, с прослоями карбонатов) характеризуются контрастным полем с пониженными значениями содержаний железа над слоями известняков и конгломератов. Две контрастные локальные аномалии железа выделяются в средней части площади, на границе подъемской и суворовской свит.

Калий и кальций в биогеохимических полях геологических структур не отображают, но отчетливо картируют техногенные загрязнения в долинах рек Дюбкош, ручья Успенский и Пьяный, а также уже упоминавшуюся техногенную россыпь Гавриловской ямы (рис. 4). В породах суворовской свиты выделяются вытянутые аномальные зоны биогеохимических ореолов кальция, которые, очевидно, соответствуют пластам карбонатных пород. Литогеохимическими аномалиями калия отбиваются геологические границы подъемской свиты с породами су-хопитской серии и суворовской свиты. Литогеохимическим полем кальция четко картируются карбонатные породы подъемской свиты и слои известняков среди терригенных пород суворовской свиты, а также известковистые песчаники чивидинской свиты.

Биогеохимическое поле марганца картирует карбонатные породы подъемской свиты – они характеризуются пониженными его содержаниями. Выделяются контрастные аномалии в районе рудопроявления Орлиное гнездо, вблизи Гавриловской ямы, вдоль долин руч. Чубкош и р. Дюбкош.

Рубидий и стронций в биогеохимических полях ведут себя схоже: отображают породы сухопитской серии (кристаллические сланцы) и граниты Татарско-аяхтинского комплекса, характеризующиеся повышенными значениями содержаний на фоне пород Дюбкошского грабена (рис. 5). Контрастные аномалии данных элементов проявлены в районе Гавриловской ямы, ру-допроявления Орлиное гнездо, в долинах рек Чубкош, Пьяный. Татарско-аяхтинский комплекс тоже характеризуется повышенными содержаниями рубидия и стронция в литогеохимических – 754 –

Рис. 3. Карты литогеохимических (а, в) и биогеохимических (б, г) аномалий As и Fe

Рис. 4. Карты литогеохимических (а, в) и биогеохимических (б, г) аномалий K и Ca

Рис. 5. Карты литогеохимических (а, б) и биогеохимических (в, г) аномалий Rb и Sr

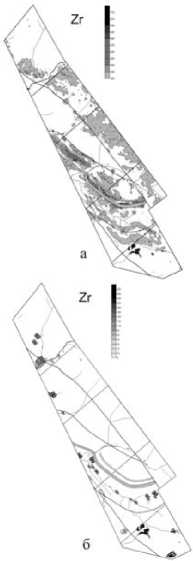

Рис. 6. Карты литогеохимических (а) и биогеохимических (б) аномалий Zr

Рис. 7. Карты литогеохимических аномалий золота (а) и мышьяка (б)

полях. Карбонатные слои в терригенных породах суворовской свиты имеют пониженные значения обоих элементов.

Цирконий пониженным содержанием в литогеохимическом поле хорошо картирует горизонты развития карбонатных пород подъемской свиты (рис. 6). Повышенные значения его характерны для горизонтов конгломератов суворовской свиты.

Золото в литогеохимическом поле в сочетании с положительными аномалиями мышьяка характеризует известные золоторудные объекты, относящиеся к золото-кварцевому типу – ру-допроявления Новое, Орлиное гнездо, Заявка 13, Буян, а также техногенный объект Гаврилов-ская яма (рис. 7). Узкая цепочка аномалий «отбивается» и на юге площади вдоль р. Чубкош. Исходя из анализа геохимических полей рудопроявления Новое, Орлиное гнездо, Буян представляют более высокий, чем раньше, поисковый интерес.

Результаты факторного анализа

Методом факторного анализа для изучаемой площади выделены восемь ассоциаций элементов. Четыре устойчивые ассоциации элементов выделены для литогеохимичекого поля и четыре – для биогеохимического (табл. 1).

Величины собственных значений элементов и веса факторов показывают, что значимый вес в структуре литогеохимического поля имеет фактор FII (19 %). Нагрузка этого фактора значимо определяется концентрациями таких элементов, как K, Ti, Rb, Fe и Zr, имеющими отрицательную связь с Ca. Повышенные значения данного фактора пространственно соответствуют породам сухопитской серии, отмечаются вдоль крупных разломов, вдоль рек и ручьев, а также в пределах развития гранитоидов Татарско-аяхтинского комплекса. Отрицательные значения пространственно коррелируют с карбонатными породами Дюбкошского грабена. Такой набор признаков позволяет предполагать, что данный фактор отражает сочетание нескольких геологических составляющих. Значительную нагрузку определяют терригенная (Ti, Fe, Zr) и калиевая составляющие. Присутствие калия, очевидно, обусловлено технологией отработки золотоносных россыпей, о чем свидетельствуют долинные аномалии.

Фактор FI несет в себе 16 % информации о рассматриваемом объекте. Положительные значения данного фактора пространственно совпадают с карбонатными породами подъемской – 756 –

Таблица 1. Результаты факторного анализа

Фактор FIII несет в себе незначительную долю (9 %) информации и выделен как гранитный, так как содержит в своей структуре преобладающее количество Sr и Rb. Распространенность данного фактора отмечается в пределах развития пород Татарско-аяхтинского комплекса.

Информационная нагрузка фактора FIV имеет небольшой вес. Значимость данного фактора определяется непосредственной корреляцией с содержаниями золота. Повышенным значениям фактора FIV соответствуют известные объекты – Гавриловская яма, рудопроявления Новое, Орлиное гнездо, северная часть рудопроявления Буян. Кроме того, аномалиями значений данного фактора выделяются объекты севернее рудопроявления Новое и в долине руч. Чубкош. В связи с низким содержанием мышьяка в породах и рудах мышьяковые аномалии довольно слабо отражены на картах, чем обусловлена низкая информационная нагрузка данного фактора.

Выделенные литогеохимические факторы нашли свое отражение и в биогеохимических полях, но уже с отличающимися уровнями значимости. Особое внимание стоит обратить на фактор FIV, информационная нагрузка которого в биогеохимическом поле возросла до 26 %. Высокая нагрузка железа и мышьяка в данном факторе указывает на то, что он отражает процессы преобразования первичных руд с арсенопиритом, минералом, парагенетически связанным с золотой минерализацией. Положительные аномалии этого фактора пространственно совпадают с околорусловыми участками р. Огне и с рудовозной дорогой, пересекающей Дюб-кошскую площадь в южной части. Такой характер пространственного распределения аномального поля фактора FIV позволяет установить две основные причины техногенного загрязнения ландшафта. В первом случае это мутьевые сбросы с отстойников хвостохранилища Советской золотоизвлекающей фабрики, расположенной в верховьях р. Огне. Во втором – выщелачивание Fe и As из потерянной руды в виде пыли и россыпи вдоль рудовозной дороги от месторождения «Эльдорадо» до ЗИФа.

Выводы

Изучение биогеохимических полей позволяет сделать выводы о степени техногенного воздействия на ландшафт процесса золотодобычи в пределах Дюбкошской площади. Критерием разделения природных и техногенных объектов стала количественная характеристика, выраженная концентрацией тех или иных химических элементов (табл. 2).

Таблица 2. Геохимическая характеристика природных и техногенных объектов Дюбкошской площади

|

№ п/п |

Объект |

Геохимическая характеристика |

|

|

Литогеохимический спектр |

Биогеохимический спектр |

||

|

Природные объекты |

|||

|

1 |

Рудопроявление Новое |

Характеризуется контрастными аномалиями As и Au. (Фактор FIV имеет непосредственную корреляцию с золотом) |

|

|

2 |

Рудопроявление Орлиное гнездо |

Менее контрастная аномалия As и Au на фоне рудопроявления Новое. Отмечается контрастная аномалия Mn, Rb, Sr. (Фактор FIV имеет непосредственную корреляцию с золотом) |

|

|

3 |

Рудопроявление Буян |

Слабоконтрастная аномалия Au (Фактор FIV имеет непосредственную корреляцию с золотом) |

|

|

4 |

Породные комплексы |

Малоконтрастные аномалии Fe в пределах развития пород подъемской свиты. Породы суворовской свиты отбиваются контрастным полем Fe с пониженным значением в пределах развития конгломератов и известняков. Аномальное поле K отбивает границу подъемской свиты с породами сухопитской серии и с породами суворовской свиты. Контрастным полем К картируются известняки подъемской и суворовской свит. Контрастными полями Rb и Sr характеризуются породы сухопитской серии и граниты Татаро-Аяхтинского комплекса. (Нагрузку факторов FI, FII, FIII определяет природная составляющая) |

Слабоконтрастным полем Mn картируются карбонатные породы подъемской свиты |

|

Техногенные объекты |

|||

|

5 |

Техногенные отработки р. Огне |

Слабоконтрастная аномалия поля As |

Контрастные аномалии поля As, Fe (Фактор FIV) |

|

6 |

Техногенные россыпи ручьев и рек |

Контрастные аномалии Rb, Sr (Фактор FII) |

Контрастные аномалии K, Ca, Mn (Фактор FIV, FII) |

|

7 |

Рудовозная дорога |

Контрастные аномалии Fe и As (Фактор FIV) |

|

|

8 |

Гавриловская (миллионная) яма |

Контрастные аномалии поля As, Rb, Sr, Au (Фактор FII, FIV) |

Отчетливо картируется повышенными значениями поля As, Fe, Ca, K, Mn (Фактор FI, FII, FIV) |

Положительными аномалиями мышьяка и железа характеризуется долина р. Огне, выше по течению которой находятся хвостохранилище и отстойник Советского рудника. Менее контрастными аномалиями мышьяка и железа картируется рудовозная дорога в юго-западной части площади. Кроме того, в долинах ручьев Успенского, Пьяного, Новоникольского, Чубкош выделяются контрастные аномалии калия, связанные с отработкой россыпей в долинах этих водотоков. Повышенные значения калия объясняются наличием глинистых эфельных отвалов в долинах рук и ручьев Дюбкошской площади. Техногенную природу упоминавшихся выше аномалий подтверждают результаты факторного анализа, в частности выделенный калиевый фактор.

Применение полученных результатов позволит надежнее разбраковывать природные и техногенные аномалии в пределах золотоносных площадей Енисейского кряжа и повысить качество проводимых поисковых работ.