Отражение русско-карельского культурного взаимодействия в традиционном жилище Северной Карелии

Автор: Гришина Ирина Евгеньевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 4 (96), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены итоги изучения традиционного жилища Северной Карелии, основанного на материалах натурного обследования субрегиона этноархитектурными экспедициями НИИНаЗ ПетрГУ 2004-2007 годов. Описаны типологические особенности деревянных жилых построек и их элементов; ставится вопрос об оценке архитектурно-строительной традиции субрегиона как интегрированной карельско-русской.

Северная карелия, беломорское поморье, карелы, русские, архитектурные традиции, жилище, избы, печи, структура домов-комплексов

Короткий адрес: https://sciup.org/14749461

IDR: 14749461 | УДК: 72.03(470.22)

Текст научной статьи Отражение русско-карельского культурного взаимодействия в традиционном жилище Северной Карелии

В Северной Карелии расположены две большие историко-культурные зоны, отличающиеся помимо прочего и по этническому признаку. Это материковая Беломорская Карелия с карельским населением и русское Поморье, включающее Карельский и Поморский берега Белого моря.

Между тем этническая дифференциация этой обширной территории на протяжении длительной истории ее освоения была выражена не столь отчетливо, как сегодня. Главным образом это замечание касается Поморья, которое в Средневековье осваивалось одинаково активно как древними карелами, так и славянским населением, что подтверждается не только историческими письменными источниками, но и новейшими топонимическими исследованиями [5; 175–199]. Причем специфика топонимии Поморья («необрусевшая» микротопонимия, особенности звучания топонимов) позволяет говорить об относительно поздней ассимиляции местного карельского населения [5; 180, 187].

русские, архитектурные традиции, жилище, избы, печи, структура

Культурное своеобразие Поморья сформировалось в результате синтеза карельской и русской культуры. Можно ли выявить следы этого взаимодействия на архитектурном материале?

В ходе экспедиций НИИНаЗ ПетрГУ в 2004– 2007 годах было обследовано 13 поморских поселений: 9 с русским населением (Поньгома, Гридино, Калгалакша, Кереть, Черная Речка, Сумский Посад, Колежма, Вирма, Сухое), 3 – с карельским (Нильмозеро, Нильмогуба, Соност-ров), 1 – со смешанным карельско-русским населением (Княжая Губа), а также 8 материковых поселений на южной и западной периферии Поморья: 4 русских (Воренжа, Ендогуба, Сумост-ров, Лапино) и 4 карельских (Боярская, Панозеро, Юшкозеро, Пизьмагуба). Обобщение экспедиционных материалов проведено в рамках НИР «Этноархитектурная регионалистика на примере Русского Севера» (№ 1.5.10 по плану НИР РА-АСН, 2005–2007 гг.). При натурном обследовании поселений Карельского и Поморского берегов Белого моря и материковых поселений, на-

ходящихся в зоне их влияния, было зафиксировано, что отголоски этнокультурной неоднородности в традиционном зодчестве Карельского Поморья сохранились до нашего времени.

Существует распространенный взгляд на поморскую архитектуру как на результат ускоренной модернизации, связанной с ранним распространением в Поморье заводских пиломатериалов и в целом с его высоким экономическим уровнем развития, достигнутым к концу XIX – началу XX века. Не опровергая этого положения, попытаемся обратить внимание на противоположные, архаические, признаки в жилище поморов и на его связи с архитектурой сопредельных карельских земель.

В Карелии особенности структуры жилых построек, планировки и элементов избы, связи жилых и хозяйственных помещений в рамках дома-комплекса часто служат указателями этнической принадлежности жилого дома. Однако в Поморье ориентация на такие указатели нередко «дает сбой» и позволяет рассматривать эти случаи как примеры проявления иноэтничного архитектурного субстрата.

Важно отметить, что те постройки, которые в настоящее время атрибутируются как достоверно карельские, принадлежат потомкам карел, которые переселились в Поморье в конце XIX – начале XX века (Нильмозеро, Нильмогуба, Со-ностров, Княжая Губа). (Сведения о времени появления карел в указанных поселениях собраны при их натурных обследованиях.) Но в истории Поморья существовали и более ранние периоды распространения карельской строительной культуры, и наоборот, были периоды экспансии русско-поморской строительной культуры на запад, в пределы карельского этнического ареала. Один из последних таких периодов, например, привел к проникновению характерных для поморского жилища крыш с мезонинами над главным фасадом не только в поселения этнического порубежья, но и в глубинные материковые северно-карельские деревни.

Впрочем, внешние детали дома легко изменяются под влиянием веяний «архитектурной моды». Более устойчивы элементы жилища, связанные с духовными этническими традициями. К ним, безусловно, относится планировка и оборудование интерьера избы – главного помещения традиционного жилого дома.

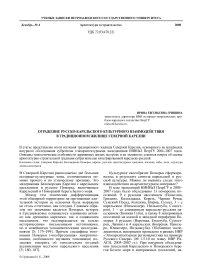

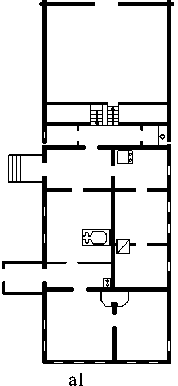

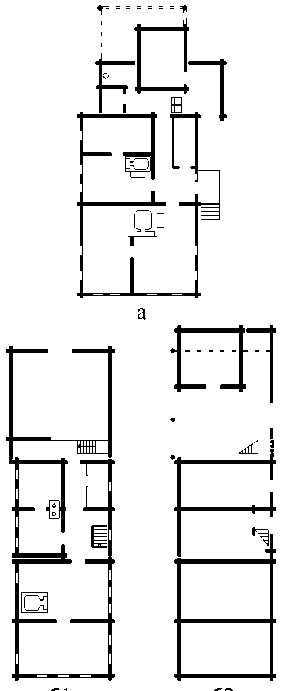

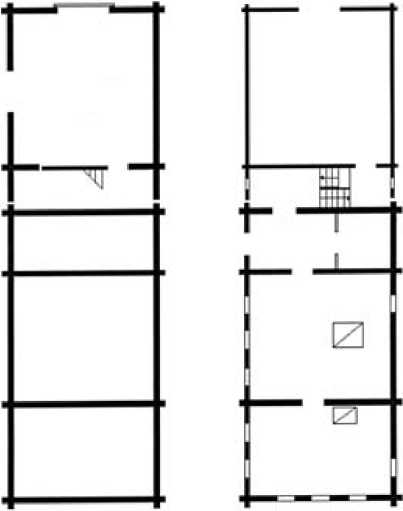

Организация избы, игравшая важную роль в регулировании поведения членов семьи в ритуальной и повседневной обстановке, определяется постановкой печи. Последняя в традиционном жилище Карелии устанавливается в углу рядом со входом. У разных групп карел и некоторых групп русских, ассимилировавших карельское население, например у части заонежан, печь обращена устьем к боковой стене («боковая ориентация»), а у большинства русского населения Карелии – к лицевой стене («прямая ориентация») (рис. 1). По давней исследовательской традиции первый из приемов ориентации печи принято называть «финским», второй – «русским» [2; 50], [13; 101], [12; 38]. План избы с «боковой ориентацией» печи считается стадиально более ранним и сохраняется у основной массы карельского населения в силу большей консервативности их архитектуры по сравнению с зодчеством русских [6; 12–14].

Рис. 1. Постановка печи в избе: а – с боковой ориентацией устья, б – с прямой ориентацией устья

Однако в описанной закономерности рас-про странения двух типов ориентации печи на территории Карелии существует исключение: у южных ливвиков (одной из этнодиалектных групп карел), а также у прионежских вепсов печь в избе также ставится «по-русски» – с прямой ориентацией устья, что можно объяснить относительно динамичным развитием жилища на крайнем юге Карелии и влиянием южных соседей, у которых повсеместно фиксируется давняя устойчивая «русская» постановка печи в избе.

Вторая зона подобной «аномалии» в ориентации печи выявлена во время экспедиции в Северную Карелию. Здесь «русская» постановка печи с прямой ориентацией устья была отмечена не только в русско-поморских поселениях, но и в карельских деревнях – прибрежных Нильмогубе и Нильмозере, а также материковой Боярской (рис. 2).

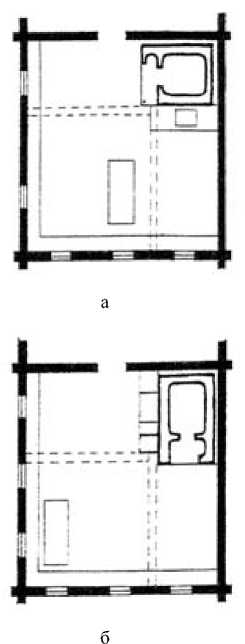

Рис. 2. Печь с прямой ориентацией устья в деревне Боярская

На первый взгляд, такая постановка печи, а значит, и вся функционально-планировочная организация избы, могла быть заимствована карельскими переселенцами у их русских соседей – поморов. Однако она зафиксирована в старейших домах указанных карельских деревень, многие из которых переселенцы начали возводить сразу после прибытия в Поморье, по всей видимости, во всех деталях и особенностях повторив традицию, бытовавшую на их прежнем месте жительства.

Можно допустить, что прямая ориентация печи в жилище северных карел – достаточно древнее явление; она сменилась во всех деревнях Беломорской Карелии боковой ориентацией сравнительно недавно. Косвенным подтверждением этому может служить план дома Ивана Сиркия в Лувозере, обследованный в конце XIX века [16; 56]: в его избе напротив устья печи, обращенной к боковой стене, не прорублено окно, как это делается обычно при такой постановке печи у всех групп карел, то есть оконность избы в Лувозере соответствует прямой ориентации устья. По нашим наблюдениям, такое несоответствие между оконностью и постановкой печи отмечается на тех территориях, где идет процесс смены ориентации печи с прямой на боковую (например, в южноливвиковском жилище [3; 76]).

Насколько широко была распространена прямая ориентация печи у северных карел? Если полагаться на внешние признаки – характерную оконность избы, то список поселений, где бытовала такая постановка печи, можно дополнить деревнями северо-западной Карелии – Хярьке-ниеми, Аконлахти [16; 30, 31], Мунанкилахти [18; 105], Ухта [17], Хайколя [10; 270–275]. А к деревням, где достоверно зафиксированы планы с прямой постановкой печи, помимо Боярской, Нильмозера и Нильмогубы причислить финскую приграничную деревню Лентиира [16; 41].

В любом случае, для зодчества северных карел прямая ориентация печи является сегодня реликтовым признаком, а ее сохранению в карельских поморских деревнях могли способствовать контакты относительно недавних переселенцев с коренным поморским населением, в жилище которого повсеместно бытует именно «русская» прямая ориентация печи. В свою очередь, прямая постановка печи, по всей видимости, была лишь эпизодом в истории развития жилища северных карел: в более раннее время она могла распространиться с русских территорий вместе с рубкой «в обло», архитектурными деталями – кронштейнами-модульонами и во-лютными наличниками (примеры деталей см.: [16; 122, 126], [15; 29, 37, 39, 40, 43]), конструкцией бесперерубных фронтонов и безгвоздевой тесовой крыши с резными шеломами (см.: [15; 43–44]), характерными для русского культового зодчества часовнями с надстроенными колокольнями.

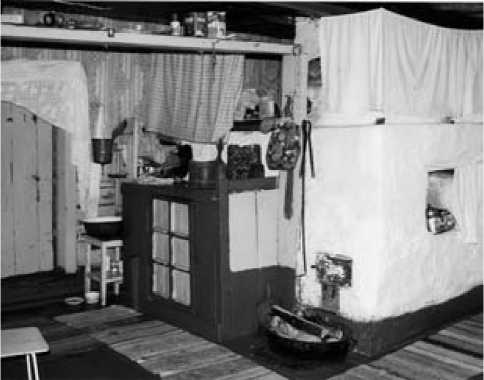

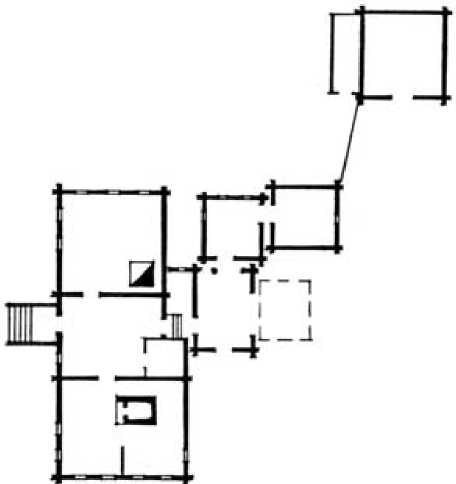

Обследованная нами промысловая избушка на рыбацкой тоне Илейкина близ деревни Со-ностров подтверждает наши предположения о том, что прямая ориентация печи не имеет длительной укорененности в северно-карельской строительной традиции. В избушке обнаружен ряд архаичных деталей – уникальный сегодня двускатный потолок по продольной балке (след таких потолков – продольное расположение матицы – широко бытует в жилище и банях тихвинских карел), внутренняя завалинка, поземные полати на срубном основании. Черная печь-каменка в избушке имеет боковую ориентацию (рис. 3). Если учесть, что промысловое жилище, как и традиционные хозяйственные постройки – бани, риги, амбары, как правило, сохраняют древние планировочные приемы и конструктивные элементы, уже вышедшие из употребления в жилище [14; 16–46], [7; 19–31], то, имея в виду весь комплекс архитектурной архаики, отличающий избушку, боковую ориентацию печи также необходимо отнести к издавна бытующим в северно-карельском зодчестве решениям.

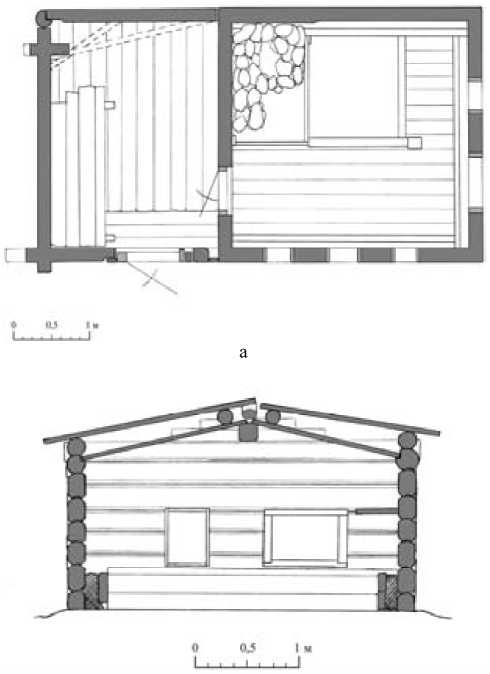

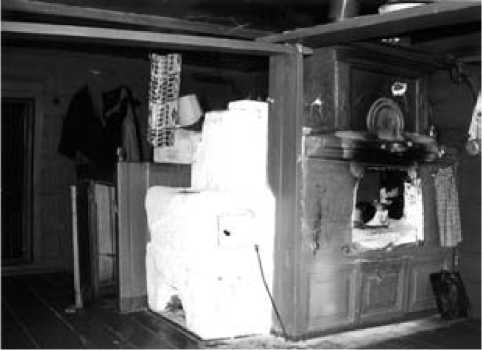

Особая традиционность в сохранении отдельных элементов жилища присуща не только карельским, но и старым русским поселениям Поморья, где в домах поддерживаются старинные интерьеры изб, включая русские печи, запе-чья-заулки, припечные пристройки – голбцы для входа в подклет, воронцы – толстые полки-тесины, идущие от угла печи к лицевой и боковой стенам избы (рис. 4). Часто такая первозданная изба включается в состав развитого многокомнатного жилища, где в других помещениях стоят «новомодные» печи-голландки и городская мебель, которую местные мореходы-судовладельцы привозили из дальних плаваний.

Особый интерес в русском жилище Поморья представляют печи в избах. Неожиданной находкой стал распространенный здесь архаичный

б

Рис. 3. Тоня Илейкина близ д. Соностров: а – план избушки; б – поперечный разрез избушки (рис. А. Косенкова по обмеру автора)

Рис. 4. Русская печь с воронцами и голбцом в доме Т. И. Смагиной, с. Сухое тип печи с полуцилиндрической в поперечном сечении топочной камерой (по-местному – «бочкой»), лежанка над которой выполнена в виде дощатого настила, опирающегося на выступ колпака с одной и стенку у заднего торца «боч- ки» – с другой стороны. Бытование на территории России печей с непрямоугольным – полусферическим, куполообразным или сводчатым – корпусом исследователи относят к домонгольским временам, а выход из употребления и замену печами «в форме куба» – к XIII–XV векам [1; 15, 18], [11; 52]. Но, как показали наши обследования, в Поморье русские печи не имеют прямоугольного корпуса до настоящего времени. При этом нередко в поморских печах старинное устройство топочной камеры, сложенной из камня, сочетается с изящной обработкой лицевой стороны печи, изготовленной с применением самодельного кирпича (рис. 5).

Печи с полной «бочкой» характерны для жилища Карельского берега Белого моря. В печах на Поморском берегу «бочка» превращается в «полубочку»: ее верхняя часть, составляющая примерно одну треть лежанки, выравнивается, а боковые части перекрываются дощатыми настилами. Под ними на покатых поверхностях «бочки» образуются большие «печурки», используемые для сушки рукавиц, носков и другой мелочи (рис. 6). Такие печи по своему облику уже приближаются к характерным для всей Карелии печам с прямоугольным корпусом. Южная граница распространения печей с «полубочками» проходит по территории Сумозе-рья, находящегося в зоне влияния Поморья. Интересные примеры перехода к печи с прямоугольным

Рис. 5. Печь с «бочкой» и деревянным настилом лежанки в доме М. В. Коноваловой, с. Гридино

а

б

Рис. 6. Печи с «полубочкой»: а – в доме М. С. Дмитриевой, с. Вирма; б – в доме Ф. А. Кузнецова, с. Сумский Посад (фрагмент)

корпусом обнаружены в сумозерской деревне Во-ренже: на боковом скате «полубочек» устраиваются один-два кирпичных устоя, расчленяющих большую печурку на отсеки и поддерживающих боковой деревянный настил, составляющий вместе с верхней плоскостью печи лежанку (рис. 7).

Глубокое взаимопроникновение русской и карельской строительных традиций прочитывается в структуре поморского жилища, представленного домами-комплексами, объединяющими под одной крышей жилые и хозяйственные помещения.

Рис. 7. Печь с кирпичными устоями на скате полубочки, д. Воренжа

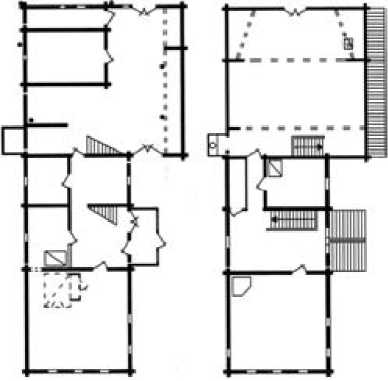

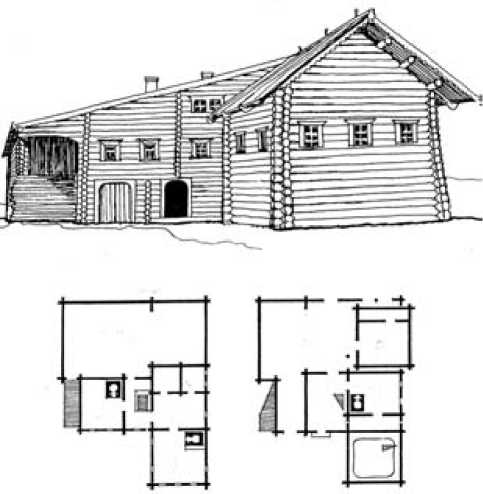

Рис. 8. План дома-комплекса У. С. Кошкиной в карельской деревне Нильмогуба, начало XX века

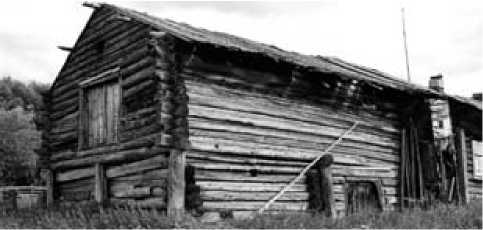

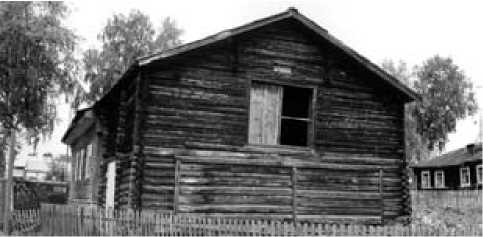

По своему облику дома-комплексы Поморья весьма разнообразны. На севере, в карельских деревнях Нильмозере и Нильмогубе, наряду с упорядоченными по структуре домами встречаются примеры консервации архаичных принципов формирования домов-комплексов путем спонтанных хаотических пристроек хозяйственных помещений (рис. 8). На Поморском берегу традиционные для Поморья хозяйственные части нередко пристроены к модернизированным многокомнатным жилым частям. В целом же для обследованной территории типичны дома-комплексы типа «брус» с последовательной связью жилой части (изба и горница), сеней и двухэтажного двора-сарая с пристроенными, частично или полностью встроенными хлевами (рис. 9).

ст

I

а2

б1 б2

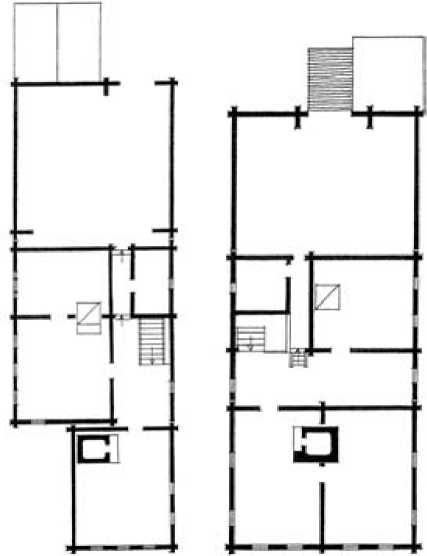

Рис. 9. Дома-комплексы русских поселений Поморья (рис. Н. Патрашковой по обмеру автора): а – дом равноширокий «брус» с нетрадиционной структурой жилой части и неполными дворовыми сенями (дом капитана Баканова, 1911 год, с. Сумский Посад): а1 – план жилого этажа и сарая; а2 – план двора; б – дом-«брус» с уширенным двором-сараем (дом Е. И. Кочина, конец XIX – начало XX века, с. Колежма): б1 – план первого жилого этажа и двора; б2 – план второго жилого этажа и сарая

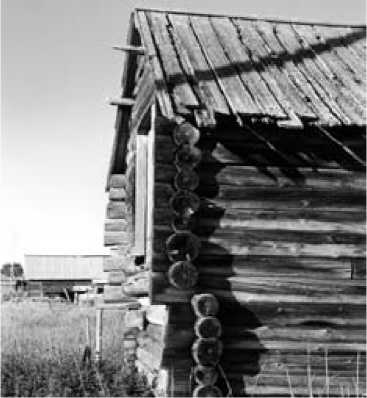

Некоторые признаки домов-комплексов, например конструктивные особенности двора-сарая, являются для территории Карелии достаточно надежными этноопределяющими признаками [8; 63– 80]. Так, опирание на столбы сарая целиком или его озадка над хлевами («сарай на столбах») распространено в восточной части Карелии с русским населением и у прионежских людиков – одной из этнодиалектных групп карел, зодчество которых испытало сильное влияние русских строительных традиций. Отсутствие столбов под сараем и решение его в едином срубе с двором с пристроенными или встроенными хлевами («сарай на срубе») характерно для западной, карельской, части Карелии. На территориях контактирования восточной и западной традиций встречаются решения с консоль- ным нависанием озадка сарая над нижележащим срубом («консольный сарай»).

Наши обследования показали, что Поморье является зоной смешения различных конструктивных решений двора-сарая, что указывает на сосуществование в его границах разных этнических архитектурных традиций (рис. 10). Причем такое смешение, включая и варианты «консольного сарая», наблюдается только в русских деревнях, а в карельских Нильмогубе, Нильмозере, Сонострове и Боярской все сохранившиеся хозяйственные части домов-комплексов представлены обычным и для других карельских территорий конструктивным вариантом «сарая на срубе» с пристроенными хлевами.

а

б

в

Рис. 10. Дворы-сараи поморских домов-комплексов: а – с сараем на столбах, с. Колежма; б – с сараем на срубе, с. Сумский Посад; в – с консольным сараем, с. Колежма

Такой, казалось бы, второ степенный признак, как конструктивное решение двора-сарая, обладает значительной устойчивостью и приуроченностью к определенным этническим ареалам в силу того, что он связан с разными принципами формирования домов-комплексов, относящимися к периоду их появления в XVII– XVIII веках, и отражает особенности этого процесса в разных частях Карелии – в русской и карельской среде [8; 66–76]. Если ориентироваться на этноопределяющий характер указанных конструктивных особенностей двора-сарая в составе домов-комплексов, то можно говорить о достаточной интенсивности русско-карельских контактов в период значительно более ранний, чем рубеж XIX–XX веков, когда осуществлялась последняя массовая миграция карел в Поморье.

По признаку конструктивного решения дворов-сараев русско-поморская строительная культура может рассматриваться как интегрированная русско-карельская. То же показывает и общая структура домов-комплексов. Для прочтения следов эволюционных преобразований наиболее информативной частью дома является переходная зона между передней избой и хозяйственной частью. Эту зону занимают сени с примыкающими к ним дополнительными жилыми помещениями, клетями, чуланами, проходами во двор, на сарай, в подклеты.

Карельские дома-комплексы отличаются развитой переходной зоной, включающей помимо прочего «заднюю» («боковую») избу, нередко в комплексе с горницей. По нашему предположению, структура с дополнительными жилыми помещениями, встроенными в сени, является рудиментом двухконечного дома типа «изба – сени – изба», возникшего на достаточно раннем этапе эволюции крестьянского жилища. У карел в силу относительно большей инерционности развития зодчества [6; 12–14] тенденция к сохранению двухконечного жилища в структуре дома-комплекса была выражена сильнее, чем у русских. Возможно, это связано и с тем, что сами дома-комплексы появились в карельской среде в целом позже, чем в русской, когда уже достаточно укоренилась традиция возведения двухконечных домов. Во всяком случае, эта традиция привела к сложению домов-комплексов типа «глаголь», которые позволяли пристраивать хозяйственные помещения, сохраняя привычную двухконечную структуру жилой части (рис. 11). В дальнейшем же приверженность к двухконечному жилищу определила замедленные темпы перехода к домам-комплексам типа «брус», что выразилось в долгом бытовании промежуточных форм – «брусов» с разноширокой жилой частью (за счет выступа боковой избы) или равношироких «брусов», но с упомянутой нами выше усложненной переходной зоной между основными функциональными частями дома-комплекса.

Рис. 11. Карельский дом-«глаголь» в деревне Лувозеро (рис. автора по материалам Ю. Бломштедта и В. Суксдорфа [15; 7])

Последний случай наиболее эффектно и многообразно представлен в Панозере – старинном карельском селе, связанном рекой Кемь с Поморьем и несомненно испытывавшем значительные влияния русско-поморской строительной культуры. Это привело к внешнему упорядочению облика панозерских домов-комплексов, придав им вид равношироких «брусов», но не помешало сформировать самобытное местное решение сруба сеней с встроенными жилыми и складскими помещениями. Во внешнем облике дома оно отмечено живописным размещением разновеликих окон и широкими входными воротами, в некоторых случаях арочными. Сени дома расчленены по высоте, как правило, на три уровня: нижний со входами во двор и подклеты, средний со входом в переднюю избу, связанный с нижним уровнем лестницей, и верхний со срубом встроенной клети, боковой избы и проходом на сарай. Вход в боковое жилье и клеть может осуще ствляться со второго или третьего уровня сеней. Анализ планировочной структуры сеней помог обнаружить возможные прототипы панозерских домов-комплексов среди материалов по западнокарельскому жилищу и реконструировать пути преобразования типичного карельского «глаголя» в равноширокий «брус» [4; 276–279].

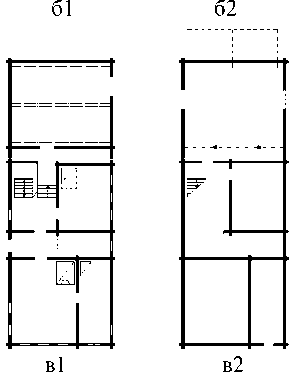

Срубы панозерских сеней делятся на две большие группы по структуре плана: «продольные» сени, где собственно коммуникационновходное помещение имеет прямоугольный план и вытянуто вдоль боковой стены, и «Г-образные» сени, более развитые по сравнению с «продольными» за счет добавленного к ним по- перечного помещения, равного по ширине корпусу дома (рис. 12).

а б

Рис. 12. Дома-комплексы деревни Панозеро: а – дом с продольными сенями, план жилого этажа (дом В. Г. Дементьева, 1918 год, передняя изба – 1950 год); б – дом с «Г-образными» сенями, план жилого этажа (дом В. С. Павловой, 1918 год, передние изба и горница – 1957 год)

Наши наблюдения в Поморье, в Сумозерье – на южной периферии поморской зоны, а также в некоторых карельских деревнях северо-западной Карелии показали, что на всех этих территориях представлены дома-комплексы со структурами плана переходной зоны между жилой и хозяйственной частями, подобными двум вариантам сруба панозерских сеней. Это позволяет предположить, что некогда значительная часть Северной Карелии, включая и Поморье, была единым ареалом, где в структуре дома-комплекса доминировали карельские традиции. Можно уточнить, что абсолютное большинство таких домов, сохраняющихся сегодня в русских поморских поселениях, подобны панозерским постройкам с «Г-образными» сенями. Но они имеют уже не поземные входы, подобные панозерским, а стадиально более поздние входы по крыльцам, поэтому отсутствие развитой пространственности сеней затушевывает их сходство с карельскими аналогами (см. рис. 13а). Тем не менее нам удалось и на русских территориях обнаружить дома с поземными входами и интерьером сеней, сходным с панозерским. Среди них дома с «продольными» сенями в сумозерской деревне Ендогуба и поморском селе Сухое (рис. 13б, 13в; см. также рис. 9б).

Рис. 13. Дома-комплексы с усложненной структурой переходной зоны между жилой и хозяйственной частью (рис. Н. Патрашковой по обмеру автора):

а – дом Р. В. Ефремовой с «Г-образными» сенями и входом по крыльцу, жилая часть – 1921 год, двор-сарай – 1940-е годы, с. Калгалакша (план жилого этажа и двора);

б – дом Т. С. Никоновой с «продольными» сенями и поземным входом, жилые помещения – 1920-е годы, сени и двор-сарай – конец XIX века, с. Сухое (б1 – план жилого этажа и сарая, б2 – план подклета и двора);

в – дом в д. Ендогуба с «Г-образными» сенями и поземным входом, конец XIX – начало XX века (в1 – план жилого этажа и сарая, в2 – план подклета и двора)

Появление в поморском жилище крылец привело к упрощению структуры сеней. Однако роль их разноуровневой части взяли на себя вторые, дворовые, сени, связывающие уровни двора, сарая и подсенья, используемого в качестве холодной кладовой. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что жилище с дворовыми сенями маркирует территорию, где в недавнем прошлом бытовали дома-комплексы с описанными выше усложненными сенями, характерными для жилища карел. Дворовые сени в Поморье существуют в единичных примерах в полном виде – с отделением бревенчатой стеной от двора и сарая (Нильмогуба, Нильмозеро, Вирма) (рис. 14), а абсолютно преобладают в неполном – с отделением стеной только от сарая. Различные варианты неполных дворовых сеней отмечены в деревнях Поморского берега почти в половине обследованных домов (см. рис. 9а); такую же долю дома с дворовыми сенями составляют в Сумозерье. Следующим этапом упрощения структуры дома-комплекса является редукция дворовых сеней до простой лестницы, расположенной в объеме двора-сарая и связывающей два его уровня с сенями. Именно такое решение, а также отсутствие «задних» изб типично для большинства поморских домов-комплексов, построенных в XX веке.

На территории Карелии полные дворовые сени ранее были зафиксированы лишь в домах-комплексах вепсов Прионежья, где их появление связано со спецификой относительно позднего формирования домов-комплексов [9; 384]. Наличие дворовых сеней в структуре домов-комплексов Поморья можно расценивать как свидетельство позднего формирования здесь комплексного жилища, к тому же синхронного у карел и русских. Однако причины тому могут быть разные: у карел – в связи с общей инертностью развития зодчества (подтверждает это и сохраняющиеся у них полные дворовые сени), у русских – в связи с ориентацией больше не на сельскохозяйственную, а на промысловую деятельность.

В целом общность процесса формирования дома-комплекса, отмеченная нами выше с привлечением примеров конструктивных особенностей дворов-сараев и специфики структуры переходной

а б

Рис. 14. Дом с полными дворовыми сенями в с. Вирма: а – план двора и подклета; б – план жилого этажа и сарая зоны между жилой и хозяйственной частями дома, по-видимому, предопределена элементами русско-карельского синтеза на относительно ранних этапах развития строительной культуры Поморья. Однако результаты этого развития, достигнутые к XX веку, представляют разную картину. При обнаруженной генетической общности структуры домов-комплексов последние по степени упорядоченности и унифицирования у материковых карел представляют предшествующую по отношению к поморским домам ступень развития. В этом плане известный факт, что в жилище карел заимствованные русские элементы сохраняются гораздо дольше, чем на собственно русских, восточных, территориях, применительно к Северной Карелии можно интерпретировать несколько иначе: имеющий общую для субрегиона направленность процесс эволюции домов-комплексов в материковой его части протекал менее интенсивно, чем в поморской.

Список литературы Отражение русско-карельского культурного взаимодействия в традиционном жилище Северной Карелии

- Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища, хозяйственные строения)//Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХIХ -начале ХХ в. М., 1956. С. 5-458.

- Габе Р. М. Карельское деревянное зодчество. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1941. 215 с.

- Гришина И. Е. Об архаизации в традиционном жилище южных карел в ХХ в.//История и культура тверских карел: перспективы развития: Материалы междунар. конф. Тверь: Тверской государственный ун-т, 1997. С. 75-78.

- Гришина И. Е., Орфинский В. П. Традиционная застройка Панозера//Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. С. 259-280.

- Кузьмин Д. В. Формирование этнолингвистической карты карельского Поморья по сведениям топонимии//Комплексные гуманитарные исследования в бассейне Белого моря/ИЯЛИ КарНЦ РАН. Петрозаводск: Острова, 2007. С. 175-199.

- Орфинский В. П. Несинхронность эволюционных преобразований как ключ к расшифровке этнической специфики деревянного зодчества Карелии//«Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 12-14.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Простейшие деревянные постройки как источник для изучения крестьянского жилища//Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. С. 19-31.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Генезис дома-двора в крестьянском зодчестве Карелии//Архитектурное наследство. №. 44/НИИТАГ РААСН. М.: Изд-во УРСС, 2001. С. 63-80.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Крестьянские поселения и постройки. Вепсы//Прибалтийско-финские народы России (Серия «Народы и культуры»). М.: Наука, 2003. С. 381-388.

- Патрашкова Н. А. Архитектурно-планировочное решение этнолитературного музея (на примере деревни Хайколя)//Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: Материалы междунар. науч. конф./ИЯЛИ КарНЦ РАН. Петрозаводск, 10-12 октября 2005 г. Петрозаводск, 2005. С. 270-274.

- Русская изба (Внутреннее пространство, убранство дома, мебель, утварь): Иллюстрированная энциклопедия/Авт.-сост.: Д. А. Баранов, О. Г. Баранова, Е. Д. Мадлевская и др. СПб.: Искусство -СПб, 2004. 376 с.

- Строгальщикова З. И. Традиционное жилище Межозерья. 1900-1960. Опыт сравнительно-статистического анализа. Л.: Наука, 1986. 108 с.

- Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). Этнографический очерк. М.; Л.: Наука, 1965. 223 с.

- Харузин Н. Н. Очерки развития жилища у финнов: Этнографическое обозрение. М., 1895.

- Blomstedt Y., Sucksdorff V. Karelska Byggnader och ornamentala Former. Helsingfors, 1900.

- Blomstedt Y., Sucksdorff V. Karelischе Gebaunde und ornamеntale Formen aus Zentral-Russisch-Karelien. T. 1. Helsingfors, 1902.

- Inha I. K. Kalevalan laulumailta (ilmestyi 1911 ja toinen uudistettu painos 1921). Helsinki, 1999.

- Kaukonen V. Kansanrunon Kauko-Karjalaa ja Kalevalan synty. Porvoo, 1984. 240 с.