Отрицательные результаты рандомизированных исследований дистантного ишемического прекондиционирования - неэффективность методики или несовершенство дизайна?

Автор: Радовский А.М., Баутин А.Е., Карпова Л.И., Ташханов Д.М., Маричев А.О., Даценко С.В., Гребенник В.К., Кучеренко В.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 2 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188649

IDR: 140188649 | УДК: 616-005.4.001.2

Текст статьи Отрицательные результаты рандомизированных исследований дистантного ишемического прекондиционирования - неэффективность методики или несовершенство дизайна?

УДК: 616-005.4.001.2

Радовский А.М., Баутин А.Е., Карпова Л.И., Ташханов Д.М., Маричев А.О., Даценко С.В., Гребенник В.К., Кучеренко В.С.

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

NEGATIVE RANDOMIZED CLINICAL TRIALS OF REMOTE ISCHEMIC PRECONDITIONING: METHOD FAILURE OR FAILURE OF DESIGN?

Дистантное ишемическое прекондиционирование, история вопроса и определения

Феномен ишемического прекондиционирования был открыт C.E. Murry в 1986 г. Автор показал, что короткие предварительные периоды окклюзии коронарной артерии позволяют снизить в 4 раза объем некроза после длительного эпизода коронарной окклюзии [26]. Через 7 лет K. Przyklenk и соавт. в эксперименте продемонстрировали возможность уменьшения зоны инфаркта путем выполнения предварительных эпизодов ишемии-реперфузии в удаленных участках миокарда. Было установлено, что короткие периоды окклюзии левой огибающей коронарной артерии защищали от повреждения при последующей длительной окклюзии левой передней нисходящей коронарной артерии [34]. Несколько позже в экспериментальной работе B. Gho и соавт. показали, что короткая ишемия отдаленных органов, в частности тонкого кишечника, также может индуцировать кар-диопротективные эффекты [27]. Указанные варианты кардиопротекции, учитывая первоначальную ишемию отдаленных регионов, получили название дистантного ишемического прекондиционирования (ДИП) с вариантами интракардиальной или внекардиальной реализации. Результаты первого контролируемого клинического исследования эффективности ДИП в кардиохирургии были опубликованы M. Cheung и соавт. в 2006 г. [33].

Наиболее распространенный вариант реализации ДИП предполагает накладывание манжеты для неинвазивного измерения артериального давления (АД) на плечо пациента (или на бедро) с последующим нагнетанием воздуха до давления, превышающего систолическое АД на 40 мм рт. ст. Обычно проводится три пятиминутных эпизода ишемии конечности с пятиминутными интервалами для реперфузии [3, 15, 19, 37].

Современные представления о кардиопротективных механизмах дистантного ишемического прекондиционирования

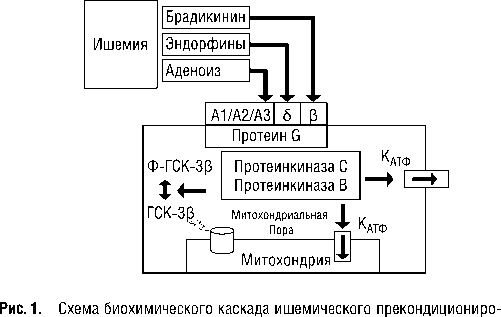

В соответствии с современными представлениями, в ответ на ишемию органа в кровоток выделяются медиа- торы: брадикинин, аденозин и эндорфины. Эти вещества действуют на рецепторы на мембране кардиомиоцитов, запуская сложный внутриклеточный биохимический каскад (рис. 1), основными участниками которого становятся протеинкиназы типов А, В и С (ПК-А, ПК-В, ПК-С), а также гликоген-синтетаза-киназа 3β (ГСК-3β). Под воздействием этих трансмиттеров происходит активация АТФ-зависимых калиевых каналов, переводящая клетку на энергосберегающий путь метаболизма, и закрытие неспецифических пор митохондрий в фазу реперфузии, предупреждающее разрушение этих клеточных структур и гибель кардиомиоцитов (рис. 1).

вания. КАТФ – АТФ-зависимые калиевые каналы; ГСК-3 β – активная форма гликогенсинтетазы-киназы 3-бета; Ф-ГСК-3 β – фосфорилированная (неактивная) форма гликогенсинтетазы-киназы 3-бета

Исследования кардиопротективных эффектов дистантного ишемического прекондиционирования (ДИП) в клинической практике

Последнее пятилетие характеризуется повышенным интересом к клиническому изучению кардиопротек-тивных эффектов ишемического кондиционирования при операциях на сердце. Совместно с определенным ростом абсолютного числа работ на эту тему произошло качественное изменение проводимых исследований – появилось четыре многоцентровых рандомизированных

Радовский А.М., Баутин А.Е., Карпова Л.И., Ташханов Д.М., Маричев А.О., и др.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ИЛИ НЕСОВЕРШЕНСТВО ДИЗАЙНА?

контролируемых исследования (РКИ) [3, 15, 19, 37]. Всего на начало 2016 г. по данным, полученным из библиографической базы PubMed, выполнено 31 клиническое контролируемое исследование ДИП у кардиохирургических больных, в которые было включено более 7 000 пациентов. В большинстве работ кардиопротекция оценивалась по уровню активности тропонинов. В 17 исследованиях показано, что применение ДИП при кардиохирургических вмешательствах действительно ассоциировано с меньшим уровнем маркеров повреждения миокарда. В 12 работах активность маркеров повреждения миокарда в группах контроля и ДИП не отличалась. Стоит отметить, что были сделаны попытки оценить влияние ДИП на некоторые показатели клинического течения, такие как летальность, время респираторной поддержки и пребывания в отделении интенсивной терапии, потребность в инотропных средствах, а также частоту фибрилляции предсердий. Но из 31 исследования только 3 продемонстрировали, что ДИП достоверно улучшает клинические показатели. Так, уже упомянутый коллектив авторов под руководством M. Cheung показал снижение доз инотропной поддержки после кардиохирургических вмешательств у детей [33]. В другом исследовании, включавшем 329 пациентов, M. Thielmann и соавт. привели данные о снижении частоты развития периоперационных инфарктов миокарда (1% в группе ДИП против 7% в контрольной группе, p = 0,02) и летальности в течение одного года после вмешательства (1,9% в группе ДИП против 6,9% в контрольной группе, p = 0,02) в случаях использования ДИП при АКШ [12]. Снижение частоты развития фибрилляции предсердий (11% в группе ДИП против 24% в контрольной группе, p = 0,031) и сроков пребывания в отделении интенсивеной терапии (2 дня в группе ДИП против 3 дней в контрольной, p = 0,043) продемонстрировали L. Candilio и соавт [18].

Особого следует выделить результаты многоцентровых РКИ эффективности ДИП с выборками, превышающими 1000 пациентов [3, 15, 37]. К сожалению, эти исследования не показали не только влияния метода на клиническое течение, но и возможность снижения активности маркеров повреждения миокарда. Такие же отрицательные результаты были получены и в крупных одноцентровых исследованиях [38, 39].

В 2015 г. S. Le Page и соавт. опубликовал данные мета-анализа, в котором были объединены результаты 44 исследований ДИП, полученные в сосудистой хирургии, кардиохирургии, а также при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) [36]. Мета-анализ выявил достоверное снижение летальности и частоты развития инфарктов миокарда в случаях использования ДИП. В субанализе, выполненном в подгруппе кардиохирургических вмешательств, было показано снижение активности маркеров повреждения миокарда. Нам известно о восьми выполненных мета-анализах использования ДИП при кардиохирургических вмешательствах, шесть из них подтвердили снижение активности маркеров повреждения миокарда при применении прекондиционирования. Однако положительное влияние ДИП на показатели клинического течения подтвердил только один мета-анализ, проведенный A. Zangrillo и соавт. Эти исследователи показали снижение летальности, но только в тех случаях, когда ДИП использовалось на фоне анестезии севофлураном [4].

Таким образом, вопрос об эффективности ДИП остается открытым. Основным источником сомнений являются упомянутые крупные многоцентровые плаце-бо-контролируемые исследования [3, 15, 37]. Эти работы почти безупречны с позиций доказательной медицины, однако нам представляется, что их организаторы не достаточно глубоко оценивали факторы, влияющие на кардиопротективные эффекты ДИП, и не учитывали их воздействие на результаты при планировании исследований. Это обстоятельство, по нашему мнению, могло стать причиной отрицательных результатов РКИ.

Возраст и ишемическое кондиционирование

Известно, что с возрастом процессы кардиопротекции угасают. В экспериментальных работах было показано, что у старых животных снижена активность основных внутриклеточных трансмиттеров кардиопротекции – ПК-А, ПК-В, ПК-С [7, 8]. И, как следствие, продемонстрировано снижение процессов фосфорилирования ГСК-3 β [5, 11]. Вероятно, именно с этим связано то, что у старых животных процессы реперфузии вызывают открытие большего количества неспецифических митохондриальных пор и, соответственно, большее повреждение миокарда [6, 22]. Эти биохимические данные могут объяснить результаты экспериментальных исследований, в которых анестетическое прекондиционирование изофлураном не действовало у старых лабораторных животных [23]. Также было показано, что у старых животных не развиваются процессы ишемического посткондиционирования [10].

Существуют веские клинические обоснования влияния возраста на кардиопротекцию. Ещё в конце прошлого века был описан феномен «cтенокардитического прекондиционирования», при котором наличие частых приступов стенокардии при развитии инфаркта миокарда ассоциировалось с меньшим объемом поражения, а также с более низкой частотой возникновения аритмий и синдрома малого сердечного выброса [32]. Но несколькими авторами было доказано, что с возрастом эффекты данного феномена угасают. В 1997 г. P. Abete и соавт. обнаружили, что при развитии инфаркта миокарда у лиц старше 65 лет преимущества, обусловленные предшествовавшей стенокардией, исчезали [9]. В этом аспекте стоит упомянуть работы С. Darling и C. Zhou, которые показали, что ишемическое посткондиционирование эффективно при ЧКВ у пациентов моложе 65 и 62 лет, соответственно [30, 40].

Диабет и ишемическое кондиционирование

В начале столетия было показано, что при экспериментальном сахарном диабете (СД) у животных

Радовский А.М., Баутин А.Е., Карпова Л.И., Ташханов Д.М., Маричев А.О., и др. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ИЛИ НЕСОВЕРШЕНСТВО ДИЗАЙНА?

возникают определенные кардиопротективные проявления. Однако позже стало известно, что к подобным кардиопротективным эффектам приводит СД только в моделях непродолжительного существования. У лабораторных животных с длительно существующим СД при реперфузии снижена активность ПК-А ПК-В и ПК-С [41], фосфорилирования ГСК-3 β , а также повышено число открытых митохондриальных пор [20, 21, 25], что позволило сделать следующий вывод: чувствительность миокарда к ишемии и реперфузии у таких животных повышена. Анестетическое и ишемическое прекондиционирование в данном случае неэффективно [13, 14, 29].

В клинической практике выполнение ДИП у пациентов с СД также вызывало гораздо меньшую степень кардиопротекции [17, 35].

Необходимо отметить, что неэффективность ДИП связана не только с патофизиологией СД, но и с терапией этого заболевания. Многие пациенты, страдающие СД, получают сахароснижающие средства на основе сульфо-нилмочевины. Однако эти препараты являются прямыми блокаторами АТФ-зависимых калиевых каналов – важных эффекторов противоишемической защиты. Вероятно поэтому, в экспериментальных работах было показано, что на фоне препаратов сульфонилмочевины процессы ишемического кондиционирования не происходят [16]. Было подтверждено это и в клинических исследованиях. Особое внимание заслуживает работа, выполненная коллективом под руководством E. Kottenberg: при аортокоронарном шунтировании (АКШ) использование ДИП не имело кардиопротективных эффектов у пациентов, которые получали препараты сульфонилмочевины [28]. У больных, не принимавших эти лекарственные средства, авторы показали четкие кардиопротективные эффекты ДИП.

Используемые анестетики

Как оказалось, на эффекты ДИП влияет и выбор анестетика. Уже упомянутая группа, руководимая E. Kottenberg, впервые на значительной выборке больных показала возможные ингибирующие воздействия пропофола на кардиопротективные проявления ДИП [31]. В опубликованной работе было доказано, что при АКШ на фоне анестезии пропофолом кардиопротективные эффекты ДИП не развивались. Если же ДИП применялось при анестезии изофлураном, имелось достоверное снижение маркеров повреждения миокарда [31]. Наличие достаточного числа подобных работ послужило поводом для выполнения уже упомянутого мета-анализа, результаты которого указывали на снижение летальности при применении ДИП, но только на фоне анестезии севоф-лураном [4].

Крупные РКИ, не подтвердившие кардиопротектив-ных свойств ДИП [3, 15, 19, 37], одновременно включали различные виды анестезии – как галогенсодержащими анестетиками, так и пропофолом. В двух из них использовалась исключительно анестезия пропофолом [3, 15].

По мнению профессора G. Landoni, высказанному в письме в редакцию «The New England Journal of Medicine», вероятной причиной отрицательных результатов этих исследований было то, что для анестезии использовался пропофол, ингибирующий ДИП [24]. Учитывая это, G. Landoni настоятельно рекомендует при планировании клинических исследований ишемического прекондиционирования исключать использование пропофола.

Гетерогенность групп сравнения

При вмешательствах на сердце кардиопротективные эффекты ДИП направлены на защиту от интраоперационного повреждения миокарда, которое, в свою очередь, определяется характером операции, особенностями основного патологического процесса и методом кардиоплегии. Очевидно, что эти важнейшие факторы, влияющие на интраоперационное повреждение миокарда, должны быть стандартизированы в контрольных группах и группах исследования ДИП. Однако анализ РКИ [3, 15, 37] показывает, что в одно и то же исследование могли включаться совершенно разные оперативные вмешательства: АКШ, протезирование клапанов, коррекция врожденных пороков сердца (ВПС) у взрослых пациентов. В многоцентровые исследования эффективности ДИП у пациентов высокого риска включались операции АКШ как на работающем сердце, так и в условиях ИК [19]. Ни в одной из рассматриваемых работ не было попытки стандартизации методов кардиоплегии. По всей видимости, подобная гетерогенность групп сравнения стала еще одной важной причиной полученных отрицательных результатов.

Существует мнение, согласно которому ДИП недостаточно эффективно у пациентов с ИБС. Поводом для этого послужило уже упомянутое исследование TIMI 4, подтвердившее наличие феномена «cтенокардитического прекондиционирования» [32]. Можно предположить, что у пациентов с активной стенокардией имеет место локальное ишемическое прекондиционирование, которое может значительно превышать эффект ДИП, а также маскировать его. Необходимо отметить, что из 31 клинического исследования ДИП в кардиохирургии, 21 выполнены при изолированных АКШ, а, следовательно, включали пациентов с ИБС. В 13 (62%) из этих работ показано снижение активности маркеров повреждения миокарда, в 8 (38%) – такого эффекта не выявлено. В то же время исследований ДИП при изолированных протезирова-ниях/пластиках митрального или аортального клапанов выполнено всего лишь пять. Однако только одна (20%) из этих работ [38] не продемонстрировала снижения активности маркеров повреждения миокарда. Следует отметить, что все пациенты этого исследования с отрицательным результатом получали анестезию пропофолом.

В таблице 1 приведены объединенные сведения о крупных РКИ, которые не подтвердили влияние ДИП на клиническое течение и активность маркеров по-

Радовский А.М., Баутин А.Е., Карпова Л.И., Ташханов Д.М., Маричев А.О., и др.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ИЛИ НЕСОВЕРШЕНСТВО ДИЗАЙНА?

Табл. 1. Данные о наличии факторов, угнетающих эффекты дистантного ишемического прекондиционирования, у участников крупных рандомизированных контролируемых исследований

Наша группа разработала дизайн исследования эффективности ДИП, в котором были исключены основные факторы, угнетающие кардиопротективные эффекты [1]. Кроме того, вследствие одноцентрового характера исследования нам удалось избежать гетерогенности групп сравнения по основным причинам интраоперационного повреждения миокарда. Мы рандомизировали 48 пациентов, которым было выполнено изолированное протезирование аортального клапана, на группу ДИП и группу контроля. С целью учета отрицательного воздействия пропофола каждая из групп была повторно рандомизирована на подгруппы пропофола и севофлурана. Статистически значимое снижение активности маркера повреждения миокарда тропонина I было обнаружено только при применении ДИП на фоне использования севофлурана. Кроме того, в этих же случаях мы выявили достоверное повышение активности внутриклеточного медиатора прекондиционирования ПК-С в интраоперационном биопсийном материале миокарда [2]. На фоне анестезии с использованием пропофола ДИП не вызывала кардиопротекции [1, 2]. По нашему мнению, возможность защиты миокарда с помощью ДИП в этом исследовании была продемонстрирована во многом благодаря дизайну, учитывающему влияние факторов, угнетающих прекондиционирование (таблица 2).

Заключение

Анализ данных, представленных в источниках литературы, указывает на то, что при планировании дизайна исследований эффективности ДИП следует учитывать

Табл. 2. Выраженность факторов, угнетающих прекондиционирование, у пациентов, включенных в исследование эффективности ДИП при протезировании аортального клапана, медиана (25-ый; 75-ый процентиль), по материалам [1]

– P. 96–104.

Список литературы Отрицательные результаты рандомизированных исследований дистантного ишемического прекондиционирования - неэффективность методики или несовершенство дизайна?

- Влияние дистантного ишемического прекондиционирования на течение периоперационного периода при изолированном протезировании аортального клапана/А.Е. Баутин, М.М. Галагудза, С.В. Даценко //Анестезиология и реаниматология. -2014. -№ 3. -С. 11-17.

- Экспрессия протеинкиназы C при дистантном ишемическом прекондиционировании во время кардиохирургических вмешательств/А.Е. Баутин, М.М. Галагудза, Д.М. Ташханов //Анестезиология и реаниматология. -2015. -№ 6. -С. 4-8.

- A Multicenter Trial of Remote Ischemic Preconditioning for Heart Surgery/P. Meybohm, B. Bein, O. Brosteanu //The New England Journal of Medicine. -2015. -№ 15. -P. 1397-1407.

- Additive effect on survival of anaesthetic cardiac protection and remote ischemic preconditioning in cardiac surgery: a Bayesian network meta-analysis of randomized trials/A. Zangrillo, M. Musu, T. Greco //PLoS One. -2015. -№ 7. -e0134264.

- Age-associated differences in activation of Akt/GSK-3beta signaling pathways and inhibition of mitochondrial permeability transition pore opening in the rat heart/J. Zhu, M.J. Rebecchi, M. Tan //The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences Medical Sciences. -2010. -№ 6. -P. 611-619.

- Age-associated differences in the inhibition of mitochondrial permeability transition pore opening by cyclosporine/L. Liu, J. Zhu, P.R. Brink //Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2011. -№ 5. -P. 622-630.

- Age-related loss of cardiac preconditioning: impact of protein kinase A/R. Huhn, N. Weber, B. Preckel //Experimental Gerontology. -2012. -№ 1. -P. 116-121.

- Aging mouse hearts are refractory to infarct size reduction with post-conditioning/K. Przyklenk, M. Maynard, C.E. Darling, P. Whittaker//Journal of American College of Cardiology. -2008. -№ 14. -P. 1393-1398.

- Angina-induced protection against myocardial infarction in adult and elderly patients: a loss of preconditioning mechanism in aging heart?/P. Abete, N. Ferrara, F. Cacciatore //Journal of American college cardiology. -1997. -№ 4. -P. 947-954.

- Boengler K. Loss of cardioprotection with ageing/K. Boengler, R. Schulz, G. Heusch//Cardiovascular Research. -2009. -№ 2. -P. 247-261.

- Cardioprotection of the aged rat heart by GSK-3beta inhibitor is attenuated: age-related changes in mitochondrial permeability transition pore modulation/J. Zhu, M.J. Rebecchi, P.S. Glass //American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology. -2011. -Vol. 300 № 3. -Р. 922-930.

- Cardioprotective and prognostic effects of remote ischaemic preconditioning in patients undergoing coronary artery bypass surgery: a single-centre randomised, double-blind, controlled trial/M. Thielmann, E. Kottenberg, P. Kleinbongard //Lancet. -2013. -Vol. 382 № 9892. -P. 597-604.

- Diabetes abolishes the cardioprotectioninduced by sevoflurane postconditioning in the rat heart in vivo: roles of glycogen synthase kinase-3b and its upstream pathways/W. Tai, E. Shi, L. Yan //The Journal of Surgical Research. -2012. -№ 1. -P. 96-104.

- Diabetes blockade of sevoflurane postconditioning is not restored by insulin in the rat heart: phosphorylated signal transducer and activator of transcription 3-and phosphatidylinositol 3-kinase-mediated inhibition/B. Drenger, I.A. Ostrovsky, M. Barak //Anesthesiology. -2011. -№ 6. -P. 1364-1372.

- Does remote ischaemic preconditioning with postconditioning improve clinical outcomes of patients undergoing cardiac surgery? Remote Ischaemic Preconditioningwith Postconditioning Outcome Trial/D. Hong, E. Lee, H. Kim //Europian Heart Journal. -2014. -№ 3. -P. 176-183.

- Effect of a hypoglycemic agent on ischemic preconditioning in patients with type 2 diabetes and stable angina pectoris/W. Hueb, A. Uchida, B. Gersh. //Coronary Artery Disease. -2007. -№ 1. -P. 55-59.

- Effect of remote ischemic preconditioning in the elderly patients with coronary artery disease with diabetes mellitus undergoing elective drug-eluting stent implantation/X. Xu, Y. Zhou, S. Luo //Angiology. -2014. -№ 8. -P. 660-666.

- Effect of remote ischemic preconditioning on clinical outcomes in patients undergoing cardiac bypass surgery: a randomized controlled clinical trial/L. Candilio, A. Malik, C. Ariti //Heart. -2015. -№ 3. -P. 185-192.

- Effects of remote ischemic preconditioning in high-risk patients undergoing cardiac surgery (Remote IMPACT): a randomized controlled trial/M. Walsh, R. Whitlock, A. Garg //Canadian Medical Association Journal. -2016. -№ 5. -P. 329-336.

- Endoplasmic reticulum stress in diabetic hearts abolishes erythropoietin-induced myocardial protection by impairment of phospho-glycogen synthase kinase-3beta-mediated suppression of mitochondrial permeability transition/T. Miki, T. Miura, H. Hotta //Diabetes. -2009. -№ 12. -P. 2863-2872.

- Hausenloy D.J. Reperfusion injury salvage kinase signalling: taking a RISK for cardioprotection/D.J. Hausenloy, D.M. Yellon//Heart Failure Reviews. -2007. -№ 3. -P. 217-234.

- Interactions of GSK-3b with mitochondrial permeability transition pore modulators during preconditioning: age-associated differences/J. Zhu, M.J. Rebecchi, P.S. Glass //The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences Medical Sciences. -2013. -№ 4. -P. 395-403.

- Isoflurane-induced post-conditioning in senescent hearts is attenuated by failure to activate reperfusion injury salvage kinase pathway/D.J. Chang, C.H. Chang, S.J. Kim //Acta Anaesthesiologica Scandinavica. -2012. -№ 7. -P. 896-903.

- Landoni G. Remote Ischemic Preconditioning and Cardiac Surgery/G. Landoni, M. Baiardo Redaelli, CD. Votta//New England Journal of Medicine. -2016. -№ 5. -P. 489.

- Lecour S. Activation of the protective Survivor Activating Factor Enhancement(SAFE) pathway against reperfusion injury: Does it go beyond the RISK pathway?/S. Lecour//Joural of Molecular and Cellular Cardiology. -2009. -№ 1. -P. 32-40.

- Murry C. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium/C. Murry, B. Jennings, A. Reimer//Circulation. -1986. -№ 5. -P. 1124-1136.

- Myocardial protection by brief ischemia in noncardiac tissue/B. Gho, R. Schoemaker, M. Van den Doel //Circulation. -1996. -№ 9. -P. 2193-2200.

- Myocardial protection by remote ischaemic pre-conditioning is abolished in sulphonylurea-treated diabetics undergoing coronary revascularisation/E. Kottenberg, M. Thielmann, P. Kleinbongard //Acta Anaesthesiologica Scandinavica. -2014. -№ 4. -P. 453-462.

- Possible involvement of caveolin in attenuation of cardioprotective effect of ischemic preconditioning in diabetic rat heart/P. Ajmani, H.N. Yadav, M. Singh, P.L. Sharma//BMC Cardiovascular Disorders. -2011. -№ 12. -11: 43.

- «Postconditioning» the human heart: multiple balloon inflations during primary angioplasty may confer cardioprotection/C. Darling, P. Solari, C. Smith //Basic Research in Cardiology. -2007. -№ 3. -P. 274-278.

- Protection by remote ischemic preconditioning during coronary artery bypass graft surgery with isoflurane but not propofol -a clinical trial/E. Kottenberg, M. Thielmann, L. Bergmann //Acta Anaesthesiologica Scandinavica. -2012. -№ 1. -P. 30-38.

- Protection Conferred by Preinfarct Angina is Manifest in the Aged Heart: Evidence from the TIMI 4 Trial/R. Kloner, K. Przyklenk, T. Shook //Journal of Thrombosis and Thrombolysis. -1998. -№ 5. -P. 89-92.

- Randomized controlled trial of the effects of remote ischemic preconditioning on children undergoing cardiac surgery: first clinical application in humans/M. Cheung, R. Kharbanda, I. Konstantinov //Journal of American college cardiology. -2006. -№ 11. -P. 2277-2282.

- Regional ischemic «preconditioning» protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion/K. Przyklenk, B. Bauer, M. Ovize //Circulation. -1993. -№ 3. -P. 893-899.

- Release of a humoral circulating cardioprotective factor by remote ischemic preconditioning is dependenton preserved neural pathways in diabetic patients/R.V. Jensen, N.B. St0ttrup, S.B. Kristiansen, H.E. Støttrup//Basic Research in Cardiology. -2012. -№ 5. -P. 285.

- Remote ischemic conditioning and cardioprotection: a systematic review and metaanalysis of randomized clinical trials/S. Le Page, T. Bejan-Angoulvant, D. Angoulvant, F. Prunier.//Basic Research in Cardiology. -2015. -№ 2. -P. 11-21.

- Remote Ischemic Preconditioning and Outcomes of Cardiac Surgery/D. Hausenloy, L. Candilio, R. Evans //New England Journal of Medicine. -2015. -№ 15. -P. 1408-1417.

- Remote ischemic preconditioning in aortic valve surgery: Results of a randomized controlled study/F. Pinaud, J. Corbeau, C. Baufreton //Journal of Cardiology. -2016. -№ 1. -P. 36-41.

- Remote ischemic preconditioning in children undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a single-center double-blinded randomized trial/B.W. McCrindle, N.A. Clarizia, S. Khaikin //Journal of the American Heart Association. -2014. -№ 3. -e000964.

- Stenting technique, gender, and age are associated with cardioprotection by ischaemic postconditioning in primary coronary intervention: a systematic review of 10 randomized trials/C. Zhou, Y. Yao, Z. Zheng //European Heart Journal. -2012. -№ 24. -P. 3070-3077.

- The diabetic heart: too sweet for its own good?/H.J. Whittington, G.G. Babu, M.M. Mocanu //Cardiology Research and Practice. -2012. -Vol. 2012. -Article ID 845698. -P. 1-15.