Отзывчивость сои на использование биопрепарата АЦК-утилизирующих ризобактерий

Автор: Береговая Ю.В., Тычинская И.Л., Ботуз Н.И., Петрова С.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (73), 2018 года.

Бесплатный доступ

В решении вопросов экологизации и ресурсосбережения важнейшее значение имеет использование средообразующей функции зернобобовых культур, которые отличаются высокой симбиотрофностью. В этой связи поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят повысить эффективность возделывания зернобобовых культур за счет реализации их симбиотического потенциала является весьма перспективным. При этом особую актуальность в условиях изменяющегося климата представляет использование АЦК-утилизирующих ризобактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. В опытах изучалась отзывчивость агроценозов сои сорта Свапа на интродукцию перспективного штамма АЦК-утилизирующих ризобактерий Pseudomonas oryzihabitans EP4 отдельно и в комплексе с производственным штаммом клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum 634б в зависимости от уровня минерального питания растений (NРK 100% и NРK 70%). Результаты исследований показали стимулирующее действие АЦК-утилизирующих ризобактерий на формирование азотфиксирующего симбиоза сои. При этом их совместная интродукция с ризобиями на сокращенном фоне минерального питания обеспечила максимальный биологический эффект, позволив растениям сформировать более крупные клубеньки, превосходящие контрольный показатель по количеству, массе и нитрогеназной активности в 4,8, 6,6 и 3,4 раза, соответственно. Установлено, что изменение биометрических и функциональных параметров симбиотической и фотосинтетической деятельности растений носило сопряженный характер, о чем свидетельствовало повышение эффективности фотохимических реакций в листьях сои, интенсивности поглощения углекислого газа, а также увеличение площади ассимиляционной поверхности в зависимости от минерального фона. За счет лучшей обеспеченности растений элементами питания комплексная интродукция ризобий и псевдомонад способствовала получению максимальной прибавки урожайности изучаемого сорта, в результате которой сбор зерна с гектара превысил контрольный показатель в 1,6 раза. Это в свою очередь позволило снизить затраты, связанные с внесением минеральных удобрений на 30% без потери урожая, в котором доля азота воздуха превысила 34%.

Соя, агроценоз, ацк-утилизирующие ризобактерии, симбиоз, азотфиксация, минеральные удобрения, урожайность, ресурсосбережение

Короткий адрес: https://sciup.org/147230615

IDR: 147230615 | УДК: 633.34:631.811.98 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.4.3

Текст научной статьи Отзывчивость сои на использование биопрепарата АЦК-утилизирующих ризобактерий

Введение. Сегодня экологизация и ресурсосбережение являются проблемами мирового уровня, поскольку в сло^ившихся условиях на кону стоят здоровье человека и качество ^изни, что соответственно повышает требования к качеству производимой продукции. Товаропроизводители многих стран у^е пришли к пониманию того, что устойчивое развитие сельского хозяйства невозмо^но без перехода к новым ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим экологическое равновесие и гармонию с природой.

В решении этих вопросов ва^нейшее значение имеет использование средообразующей функции зернобобовых культур, которые отличаются высокой симбиотрофностью [1-3].

Уникальная способность зернобобовых вступать в поликомпонентный симбиоз с различными группами полезной почвенной микрофлоры позволяет не только улучшать почвенные свойства и минеральное питание растений, повышать уро^ай и его качество, но и делает их ценными предшественниками в системе севооборота, способствуя интенсификации производства растительного белка с участием симбиотически фиксированного азота при возмо^ности экономии минеральных удобрений [4-9].

В этой связи поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят повысить эффективность возделывания зернобобовых культур за счет реализации их симбиотического потенциала является весьма перспективным. При этом особую актуальность в условиях изменяющегося климата представляет использование ^ЦК-утилизирующих ризобактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. Механизмами их фитостимулирующего действия являются: подавление ингибирующего действия этилена, интенсивно продуцируемого растением в условиях стресса

(инфекция, засуха, переувла^нение, засоление почвы, загрязнение её пестицидами, тя^ёлыми металлами и др.), синтез ИУК, активизирующей рост растений, повышение эффективности использования растениями воды и питательных веществ и др. О данных поло^ительных эффектах ассоциативных ризобактерий с ^ЦК-дезаминазной активностью свидетельствуют результаты многочисленных лабораторных исследований [10-13]. При этом отсутствует информация об эффективности данных микроорганизмов в условиях агроценоза сои при совместном применении с клубеньковыми бактериями и минеральными удобрениями.

Цeлью исслe^oʙаʜий было изучение отзывчивости агроценозов сои на интродукцию ^ЦК-утилизирующих ризобактерий в зависимости от уровня минерального питания растений.

Услoʙи^, матeриалы и мeтo^ы. Научные исследования выполнены в 2013-2015 гг. в рамках тематического плана-задания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Лабораторные эксперименты осуществлялись на кафедре растениеводства при использовании оборудования ЦКП НО «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» Орловского Г^У, а так^е лаборатории ризосферной микрофлоры ФГБНУ ВНИИСХМ (Санкт-Петербург). Полевой опыт был зало^ен в севообороте НОПЦ «Интеграция» Орловского Г^У.

Объектом исследований слу^ил раннеспелый сорт сои Свапа (селекция ФГБНУ ВНИИЗБК), районированный по 5 региону. Растения выращивались в семипольном севообороте зернового типа на делянках площадью 10 м2 в четырехкратной повторности. Метод размещения опытных делянок – рендомизированный. Почва опытного участка темно-серая лесная среднесуглинистая среднекислая (рН 5,0) со средним содер^анием гумуса (3,8%), повышенным количеством подви^ного фосфора (12,9 мг/100г почвы) и обменного калия (15,9 мг/100 г почвы).

Микроорганизмы, изучаемые в опыте: перспективный штамм ризобактерий с ^ЦК-дезаминазной активностью Pseudomonas oryzihabitans EP4 и производственный штамм клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum 634б. Штаммы микроорганизмов предоставлены Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург). Использовали два фона минерального питания растений – NPK 100% (доза минеральных удобрений из расчета на планируемый уро^ай 3 т/га) и NPK 70% (70% дозы минеральных удобрений на планируемый уро^ай 3 т/га) .

Штамм клубеньковых бактерий использовали для предпосевной инокуляции из расчета 200 г на гектарную норму семян. Штамм ^ЦК-утилизирующих ризобактерий вносили в рядки в фазу всходов (10% р-р). NPK вносили в почву перед посевом в виде диаммофоски (10:26:26).

Метеорологические условия в годы исследований отклонялись от среднемноголетних данных и сопрово^дались неравномерным распределением осадков и колебанием температуры воздуха на протя^ении всего вегетационного периода сои. Влагообеспеченность посевов в критические периоды развития культуры была недостаточной. Например, II декада мая, на которую приходилcя сев сои, характеризовалась засушливыми условиями (ГТК = 0,2). Июль, совпавший с бутонизацией и цветением, в 2013 г. отличался недостаточным увла^нением (ГТК = 0,9), а в 2014 году был засушливым (ГТК = 0,3). В то время как в 2015 г. в этот период выпало 84,6% месячной нормы осадков, что создало благоприятные условия для формирования генеративных органов растений. Для августа, когда происходило формирование и налив семян, в 2013, 2014 и 2015 гг. была характерна засуха (ГТК, соответственно, 0,6, 0,2 и 0,4). Разнообразие метеорологических условий в годы наших исследований позволило получить объективную оценку отзывчивости сои на интродукцию ^ЦК-утилизирующих ризобактерий.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным экспериментальным данным, наибольшей нодуляционной способностью соя Свапа обладала на полном фоне минерального питания (табл. 1).

Таблица 1 – Нодуляционная способность различных сортов сои в зависимости от условий питания растений (фаза цветения, среднее 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NPK 100% |

NPK 70% |

|

Количество клубеньков, млн. шт./га |

||

|

1. Контроль |

2,9 |

0,6 |

|

2. Штамм 634б |

5,1* |

1,1* |

|

3. Pseudomonas |

4,2 |

0,4 |

|

4. Штамм 634б + Pseudomonas |

4,5* |

2,9* |

|

Масса клубеньков, кг/га |

||

|

1. Контроль |

29,9 |

18,4 |

|

2. Штамм 634б |

132,9* |

36,3* |

|

3. Pseudomonas |

43,0* |

12,4 |

|

4. Штамм 634б + Pseudomonas |

100,9* |

121,0* |

Примечание: достоверно при *Р 0 <0,05.

При этом интродукция микроорганизмов позволила активизировать симбиотическую деятельность агроценозов сорта. Наиболее высокой нодуляцией корней он отличался в варианте с моноинокуляцией производственным штаммом клубеньковых бактерий 634б, которая способствовала увеличению количества и массы клубеньков в 1,8 и 4,4 раза, соответственно, по сравнению с контролем.

Результаты наших исследований показали, что перспективный штамм ^ЦК-утилизирующих ризобактерий так^е оказывал стимулирующее действие на формирование бобово-ризобиального симбиоза в агроценозах сои. Причем совместная интродукция псевдомонад и ризобий обеспечила максимальный биологический эффект, позволив растениям сформировать в 1,6 раза больше клубеньков, которые по своей массе превосходили контрольный уровень в 3,4 раза.

Однако необходимо отметить, что при сокращении дозы минеральных удобрений растения сои были более отзывчивы на данный агроприем, образуя более крупные клубеньки, по количеству и массе превосходящие контрольный показатель в 4,8 и 6,6 раза, соответственно.

Вероятно, данный поло^ительный эффект ^ЦК-утилизирующих ризобактерий связан с их ростстимулирующим действием на растения в условиях стресса (засуха, переувла^нение), усилением корневой экссудации, активизирующей ^изнедеятельность почвенной микрофлоры и определяющей хемотаксис. В частности, благодаря ферменту ^ЦК-дезаминазе мог быть ослаблен биосинтез стрессового фитогормона этилена, который препятствует образованию азотфиксирующего симбиоза бобовых с ризобиями [12, 16].

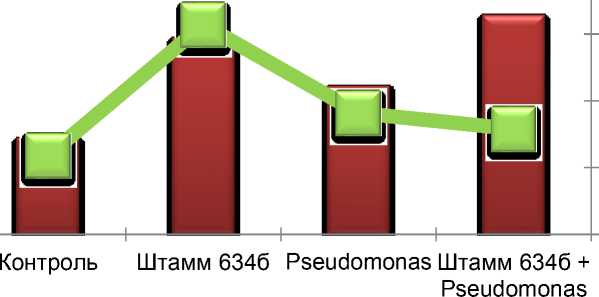

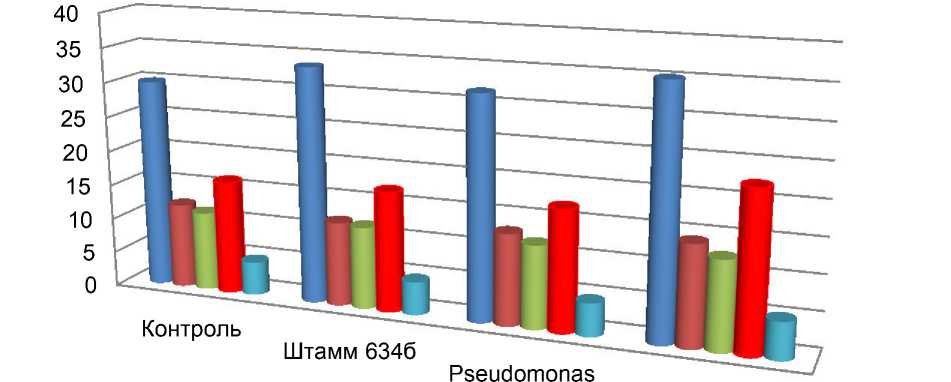

Приемы регуляции растительно-микробных взаимодействий (РМВ) наряду с улучшением нодуляции корней сои, способствовали повышению функциональной активности клубеньков (рис. 1).

0,8 e^.

0,75

0,7

0,65

0,6

^^ Нитрогеназная активность

Pseudomonas

□ Квантовый выход

б)

Рисунок 1 – Связь симбиотической и фотосинтетической деятельности растений сои Свапа в зависимости от условий выращивания: а) NPK 100%; б) NPK 70% (среднее 2013-2015 гг.)

Наибольшие показатели нитрогеназной активности клубеньков были отмечены на сокращенном фоне минерального питания. Комплексная интродукция ризобий и ризобактерий рода Pseudomonas обеспечила максимальную активность нитрогеназного комплекса, которая превысила контрольный уровень в 3,4 раза.

При этом изменение функциональных параметров симбиотической и фотосинтетической деятельности растений носило сопря^енный характер, о чем свидетельствует повышение эффективности фотохимических реакций в листьях сои, который был ярче выра^ен на полном фоне минерального питания.

Так, например, в вариантах с интродукцией ризобий и псевдомонад на фоне NPK 100% у растений наряду с повышением нитрогеназной активности в 2,0 и 1,5 раза, соответственно, произошло увеличение доли квантов света, участвующих в процессе фотосинтеза на 14,9 и 4,9%.

Тогда как на сокращенном минеральном фоне азотфиксирующая активность растений была в большей степени связана с увеличением площади ассимиляционной поверхности листьев, а так^е повышением интенсивности поглощения углекислого газа (табл. 2).

Таблица 2 – Изменение линейных и функциональных параметров фотосинтеза у сои Свапа на фоне NPK 70% (фаза цветения, среднее 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

Площадь листьев, см2/растение |

Интенсивность фотосинтеза, μmol CO 2 /m2s |

|

1. Контроль |

418,8 |

0,50 |

|

2. Штамм 634б |

850,8* |

0,60* |

|

3. Pseudomonas |

686,9* |

0,28 |

|

4. Штамм 634б + Pseudomonas |

739,5* |

0,73* |

Примечание: достоверно при *Р 0 <0,05.

Так, к примeру, в варианте с комплексным использованием клубеньковых диазотрофов и ^ЦК-утилизирующих ризобактерий, характеризующемся наиболее высокой нитрогеназной активностью, была отмечена максимальная интенсивность фотосинтеза, превысившая контрольный показатель на 46%. При этом площадь листьев по сравнению с контрольным вариантом увеличилась в 1,8 раза.

Сопря^енный характер изменения линейных и функциональных параметров фотосинтетической и симбиотической деятельности растений был нами ранее показан на примере других зернобобовых культур [17, 18].

Интенсификация основных физиологических процессов растений сои в условиях эффективного симбиоза способствовала повышению реализации потенциала продуктивности сорта (табл. 3).

Вариант с комплексной интродукцией ризобий и псевдомонад при сни^ении дозы минеральных удобрений так^е обеспечил максимальную прибавку уро^айности у изучаемого сорта, в результате которой сбор зерна с гектара в среднем за годы исследований превысил контрольный показатель в 1,6 раза.

По нашему мнению, такой поло^ительный эффект обусловлен наиболее полной реализацией биологического потенциала сорта за счет формирования эффективной симбиотической системы при уменьшенной дозе NPK. Вероятно, растения данного гeнотипa в условиях тройного симбиоза за счет ростстимулирующей и защитной функций микроорганизмов могут более эффективно использовать питательные вещества почвы, что позволяет повысить их стрессоустойчивость и продуктивность при сни^ении затрат на минеральные удобрения.

Таблица 3 – Уро^айность сои Свапа в разные годы исследований в зависимости от факторов регуляции РМВ, т/га

|

Варианты |

2013 год |

2014 год |

2015 год |

|||

|

NРK 100% |

NРK 70% |

NРK 100% |

NРK 70% |

NРK 100% |

NРK 70% |

|

|

1. Контроль |

2,14 |

1,84 |

2,40 |

2,08 |

2,75 |

2,04 |

|

2. Штамм 634б |

3,23 |

3,33 |

2,78 |

2,43 |

3,03 |

2,33 |

|

3. Рseudоmоnаs |

2,46 |

2,46 |

2,50 |

2,80 |

3,00 |

2,46 |

|

4. Штамм 634б + Рseudоmоnаs |

2,96 |

3,64 |

2,67 |

2,80 |

2,46 |

3,08 |

|

НСР 0,5 |

0,9 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

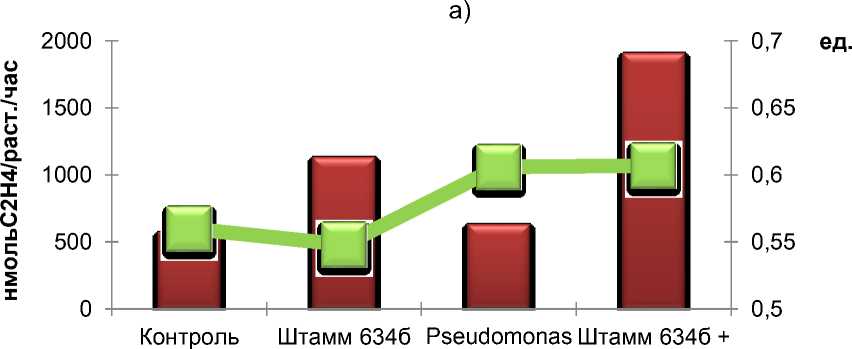

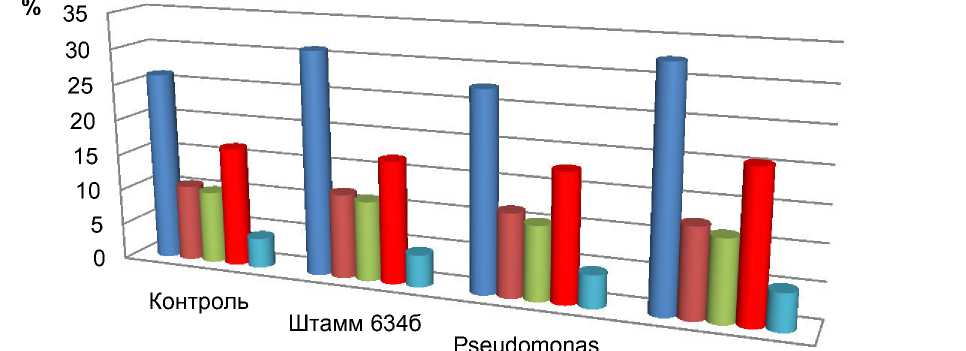

Вместе с тем в данном варианте доля симбиотически фиксированного азота в формировании семенной продуктивности сои по сравнению с контролем увеличилась в 2,4 раза и превысила 34% (рис. 2).

%

■ NPK100%

■ NPK70%

Рисунок 2 – Доля симбиотически фиксированного азота в уро^ае зерна сои Свапа в зависимости от факторов интенсификации, % (среднее 2013-2015 гг.)

Согласно концепции растительно-микробных взаимодействий [19, 20], многие бактерии могут повышать доступность питательных элементов для инокулированных растений [11]. На изменение метаболизма питательных элементов у растений при формировании ассоциаций с микроорганизмами указывают и наши экспериментальные данные.

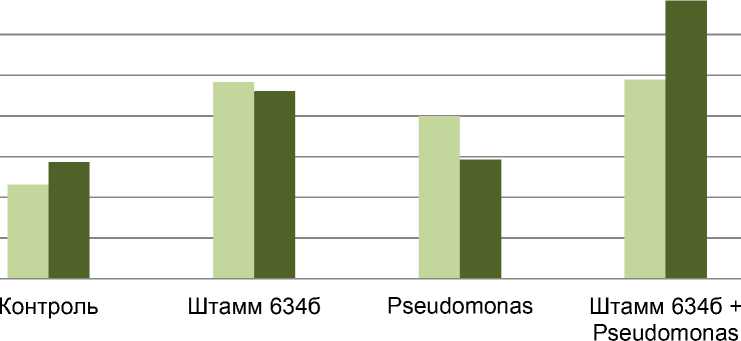

Интродукция в агроценозы сои Свапа полезных ризосферных микроорганизмов на различных агрофонах повысила обеспеченность растений минеральными элементами (рис. 3).

Наибольшие показатели выноса элементов питания были отмечены при комплексном использовании штамма клубеньковых бактерий 634б и ^ЦК-утилизирующих ризобактерий рода Pseudomonas . Их аддитивный и синергетический эффекты обусловлены активизацией минерального питания растений и оптимизацией его баланса за счет интенсивного поглощения минеральных туков, а так^е повышенной азотфиксирующей и фотосинтетической активностью.

%

Штамм 634б + Pseudomonas

а)

% 35

Контроль

Штамм 634б

Pseudomonas

■N ■P ■K ■ Ca ■ Mg

Штамм 634б + Pseudomonas

б)

Рисунок 3 – Элементный состав листьев сои Свапа в зависимости от условий питания, г/ кг: а) NPK 100%; б) NPK 70% (фаза цветения, среднее 2013-2015 гг.)

Так, на полном минеральном фоне данный элемент агротехники способствовал увеличению потребления азота на 17%, фосфора – 12%, калия – 10%, кальция – 23% и магния – 10,3%, по сравнению с контролем. При этом на фоне NPK 70% отмечено увеличение использования азота на 24,2%, фосфора – 17,3%, калия – 12,4%, кальция – 24,1% и магния – 24,5%, по сравнению с контролем. Большая эффективность ризобактерий на фоне NPK 70% по сравнению с фоном NPK 100%, соответствует научной концепции о растительно-микробных взаимодействиях, поло^ительный эффект которых в большей степени проявляется в неблагоприятных условиях.

Это, в свою очередь, дает возмо^ность рентабельного производства более дешевого качественного растительного белка при сни^ении затрат, связанных с внесением минеральных удобрений, в размере до 4 тыс. руб./га.

Выво^ы. Таким образом, результаты наших исследований показали высокую отзывчивость сои сорта Свапа на интродукцию ^ЦК-утилизирующих ризобактерий, которые благодаря ростстимулирующим и защитным свойствам способствовали повышению эффективности инокуляции семян ризобиями, стимулируя азотфиксирующую и фотосинтетическую деятельность растений. Это в свою очередь позволило повысить эффективность используемых минеральных удобрений, доза внесения которых была сни^ена на 30% без потери уро^ая.

В этой связи, использование ^ЦК-утилизирующих ризобактерий является перспективным способом повышения эффективности возделывания сои, позволяя увеличить производство качественного зерна за счет реализации симбиотического потенциала культуры при сни^ении ресурсозатрат.

Список литературы Отзывчивость сои на использование биопрепарата АЦК-утилизирующих ризобактерий

- Зотиков В.И., Наумкина Т.С. Пути повышения ресурсосбережения и экологической безопасности в интенсивном растениеводстве // Вестник ОрелГАУ. 2007. № 3. С. 11-14.

- Жученко А.А. Биологизация и экологизация интенсификационных процессов в сельском хозяйстве // Вестник ОрелГАУ. 2009. № 3(18). С. 8-12.

- Сытников Д.М. Биотехнология микроорганизмов-азотфиксаторов и перспективы применения препаратов на их основе // Бiотехнологiя. 2012. № 5(4). C. 34-45.

- Legume symbiotic nitrogen fixation: agronomic aspects / C.P. Vance, H.P. Spaink, A. Kondorosi, P.J. Hooykaas // In: The Rhizobiaceae. Dordrecht, 1998. P. 509-530.

- Растительно-микробные взаимодействия и их практическое значение / А.Ю. Борисов [и др.] // Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Орел, 2005. С. 325-348.