Овал полярных сияний - прекрасная, но устаревшая парадигма

Автор: Лазутин Л.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Авроральный овал как важная область полярной ионосферы присутствует во многих исследованиях и схемах магнитосферных возмущений. Казалось бы, об овале известно все и всем. Вместе с тем в публикациях встречаются свидетельства, непонимания или неполного понимания вопроса, так что назрела необходимость обзора. Работы, в которых описаны основные особенности пространственного распределения полярных сияний, были опубликованы более полувека тому назад и стали библиографической редкостью. Мы расскажем об истории исследования распределения полярных сияний до появления идеи овала, идеи революционной, изменившей наши представления о магнитосферных процессах, расскажем, как идея эта возникла, развивалась, как представление о едином овале менялось и как парадигма овала стала непродуктивной (на наш взгляд) для исследования структуры магнитосферы и магнитосферных возмущений. В заключение обозначим место авроральной зоны и авроральной магнитосферы в структуре основных магнитосферных доменов.

Авроральный овал, магнитосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/142103550

IDR: 142103550 | УДК: 52-854 | DOI: 10.12737/5673

Текст научной статьи Овал полярных сияний - прекрасная, но устаревшая парадигма

Дорога от первых исследований географического распределения полярных сияний к парадигме овала была долгой. Десятки авторов мостили эту дорогу, их имена остались только в статьях и книгах пятидесятилетней давности, но без этих забытых исследователей мы не пришли бы к современному пониманию устройства и динамики магнитосферы. История этих исследований подробно описана в монографии С.И. Исаева (см. [Исаев, 1968] и ссылки в ней).

Кратко перечислим взятые из [Исаев, 1968] сведения об основных этапах исследований, которые привели к появлению понятия аврорального овала.

Зону повышенной частоты полярных сияний, по-видимому, первым описал Е. Лумис в 1860 г. [Loomis, 1860], обнаруживший, что частота появления полярных сияний растет при движении к полюсу до определенного предела, а затем уменьшается (до этого считалось — чем ближе к полюсу, тем сияний больше). Через двадцать лет была опубликована работа Г. Фрица [Fritz, 1881]. Зона максимальной частоты сияний Фрица, средняя по наблюдениям в течение года, располагалась на геомагнитной широте

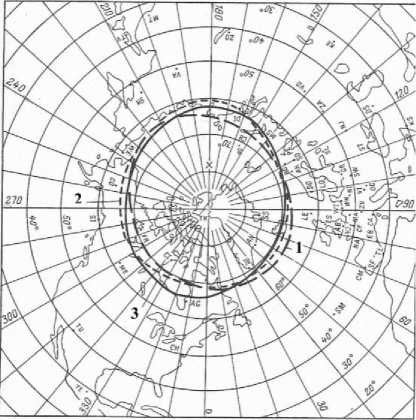

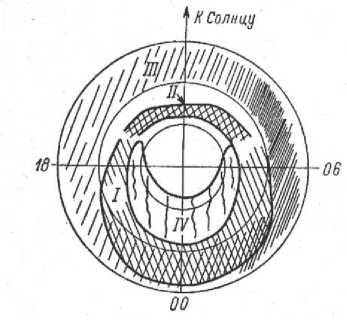

67° в виде кольца вокруг магнитного полюса. Эти исследования затем повторялись другими авторами по новым данным (рис. 1). Теперь нам понятно, что это географическое распределение формировалось сияниями на ночной стороне.

С расширением сети геофизических обсерваторий появилось представление о второй, более высокоширотной зоне полярных сияний. На рис. 2 приведена схема из работы А.П. Никольского, который одним из первых стал развивать идею второй, внутренней зоны [Никольский, 1961]. Видно, что внутренняя зона составлена из двух спиралей. Разработкой идеи двух зон занимались затем многие исследователи полярных сияний, причем большинство представляло их в виде двух соосных колец. Сегодня очевидно, что внутренняя зона создается суточным вращением дневной части аврорального овала.

При построении зон сначала использовались изохроны — относительное число дней или часов, когда сияния наблюдались на данной станции в любом участке небосвода. С ростом числа и качества наблю-

Рис. 1. Усредненное географическое положение максимума регистрации полярных сияний: 1 — зона Фрица, 2 — Вестина и 3 — Фельдштейна [Исаев, 1968]

Рис. 2. Изохроны утреннего максимума магнитных возмущений в Арктике (время мировое). Внутри — предполагаемая вторая зона повышенной активности полярных сияний; снаружи — зона максимальной активности полярных сияний [Никольский, 1960]

дений стали использоваться изоавроры, при построении которых учитывались только сияния в зените.

В дополнение к двум зонам, третий, среднеширотный максимум полярных сияний был исследован С.И. Исаевым [Исаев, 1968]. Исходя из современных представлений, образование третьего максимума можно объяснить сдвигом границы активных сияний в сторону средних широт во время мировых магнитных бурь.

Одновременно с исследованиями усредненных распределений предпринимались попытки выяснить, как же выглядит мгновенная область одновременного возбуждения сияний.

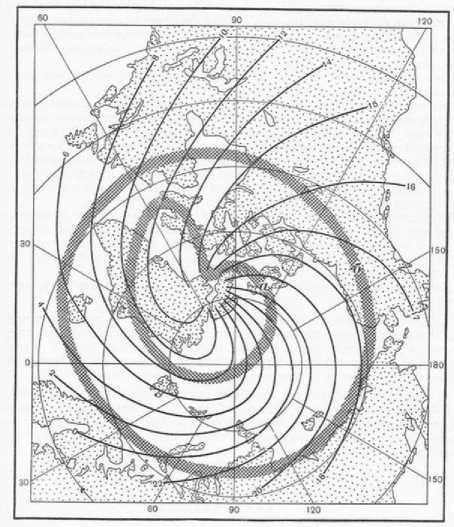

Поскольку первоначально предполагалось, что сияния создаются в атмосфере Земли потоками электронов, испускаемых Солнцем, мгновенные глобальные распределения областей возмущения строились в виде спиралей Штермера — немецкого ученого, разработавшего базовую теорию вторжения заряженных частиц в земное магнитное поле [Stermer, 1955]. Один из многочисленных примеров спиралей показан на рис. 3. Так как активные формы сияний сопровождаются бухтообразными возмущениями магнитного поля, глобальную картину авроральной активности часто исследовали по распределению магнитных возмущений. Много работ по спиралям принадлежит А.П. Никольскому, выдающемуся советскому магнитологу доспутникового времени [Nikolsky, 1947].

Построению спиралей по данным измерений было посвящено много работ и других авторов. Получалось, что спиралей две, поэтому приходилось предполагать, что источником свечений являются и протоны, и электроны. В результате у концепции спиралей появилось немало противников.

В 1959–1960 гг. уже были известны результаты ракетных запусков счетчиков энергичных частиц в полярные сияния. Было определено, что дискретные формы сияний всегда обусловлены вторжениями электронов. Это свидетельствовало о необходимости пересмотра представлений Штермера–Никольского.

От картинок с двойной спиралью, казалось бы, легко перейти к овалу, но этот путь был еще долог. Первый шаг в этом направлении был сделан Никольским, который указал на необходимость учета эффекта местного времени [Никольский, 1956]. В работах Фельдштейна и его соавторов [Фельдштейн, 1960, 1963а, 1963б; Фельдштейн, Соломатина, 1961] исследовались вращение дуг полярных сияний при смещении наблюдателя от полуночи на вечернюю и утреннюю стороны и распределение по широте максимума регистрации полярных сияний в зависимости от местного времени.

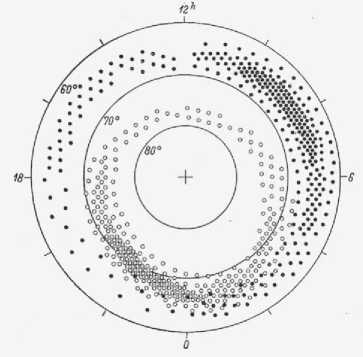

На рис. 3 показано распределение из работы Я.И. Фельдштейна [1960], имеющее вид двух спиралей. Автор пишет, что это «фигура, напоминающая овал» и что этот овал «можно трактовать как зону полярных сияний в какой-то фиксированный момент времени». В этой работе содержится первое упоминание об овале полярных сияний.

Рис. 3. Зависимость от геомагнитной широты времени наступления ночного и утреннего максимумов в суточных изменениях вероятности появления полярных сияний (время местное геомагнитное) в полярных координатах: 1 — ночной максимум, 2 — утренний максимум [Фельдштейн, 1960]

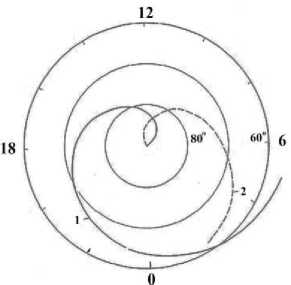

К началу Международного геофизического года в СССР А.И. Лебединским были разработаны широкоформатные камеры полярных сияний. Аспирантка Лебединского О.Б. Хорошева обработала снимки камер, расставленных по арктическим станциям, и по данным за семнадцать ночей показала, что дуги полярных сияний могут тянуться на несколько тысяч километров, причем их широта растет при смещении на утро и на вечер. Она предположила, что «полоса сияний в виде кольца опоясывает всю Землю, что свидетельствует о непосредственной связи полярных сияний с внешним радиационным поясом Земли» [Хорошева, 1961]. На рис. 4 представлена усредненная картина зависимости положения кольца полярных сияний от местного времени из ее более поздней монографии [Хорошева, 1967].

(Автор этих строк провел около месяца в конце 1961 г. в НИИЯФе МГУ в ожидании аппаратуры для экспедиции в Яренске и помнит, как горела идеей кольца Ольга Бонифатьевна, вновь и вновь возвращаясь в разговорах к этой своей работе. Не возникало сомнения, что это ее собственная идея. Моих коллег Аркадия Коротина и Беллу Варданян особенно удивило предположение о том, что Земля прокручивается под висящим кольцом, они продолжали спорить и в Яренске, будет ли при движении размываться картина свечения. О результатах экспедиции см. [Исаев и др., 1962].

Предположение о том, что сияния создаются электронами, высыпающимися из радиационного пояса, просуществовало недолго, поскольку расчеты показали, что накопленных в поясе электронов явно не хватает для столь частого возбуждения активных форм сияний. Осталось предполагать, что полярные магнитные бури (суббури) сами способны генерировать в достаточном количестве заряженные частицы, возбуждающие полярные сияния.

Нет сомнения в том, что О.Б. Хорошева и Я.И. Фельдштейн пришли к идее кольца-овала полярных сияний независимо, так что возникавший время от времени вопрос о приоритете открытия был закрыт признанием двойного авторства. Фельдштейн был более активен в разработке идеи овала, опубликовав большую статью в 1963 г. [Фельдштейн, 1963а] и подключив к работе над овалом Г.В. Старкова для исследования зависимости границ овала от магнитной ак-

Рис. 4. Частота появления полярных сияний в зените в координатах местного времени для периода 1957–1958 гг. в Северном полушарии: 1 — среднее значение; заштрихованная область 2 соответствует частоте появления сияний 70–80 % [Хорошева, 1967]

тивности [Старков, Фельдштейн, 1967; Feldstein, Starkov, 1967]. Последняя работа положила начало широкой известности концепции овала за рубежом, где он получил наименование «овал Фельдштейна» или «овал Фельдштейна–Старкова». Исследования полярных сияний достаточно полно отражены в обзорах [Старков, 2000; Фельдштейн и др., 2010; Feldstein et al., 2014].

Отказ от идеи прямого солнечного происхождения частиц, возбуждающих полярные сияния, и переход к представлению о магнитосферном происхождении этих частиц стали главными итогами открытия овала полярных сияний.

ГЕОМЕТРИЯ, ДИНАМИКА И ГРАНИЦЫ

Прежде чем говорить о размерах и границах овала, следует определить понятия мгновенного овала и овала среднестатистического. И Фельдштейн, и Хо-рошева имели в виду именно мгновенный овал — картину висящего над Землей кольца свечения, свою для каждого следующего мгновения. Такое кольцо построила Хорошева по одновременным снимкам сияний, но его построение требовало долгой и тщательной работы. Для исследования мгновенного (или почти мгновенного) пространственного положения полярных сияний привлекались также самолетные регистраторы. С.И. Исаев в своей монографии подробно останавливается на результатах самолетных исследований, проведенных французскими учеными в магнитоспокойные дни [Weill et al., 1965]. При пролете с ночного на дневной сектор Арктики сначала регистрировалась ночная (авторы пишут «внешняя») дуга сияний, потом фотометры регистрировали слабые дуги свечения, не видимые глазом, и, наконец, видимую глазом внутреннюю дугу, более слабую, чем внешняя. Эти две дуги и составляют две части овала. Фактически в спокойные дни мгновенного овала нет: он стягивается в две узкие полоски приполюсных дуг.

Мгновенные картины сияний стали доступны с появлением спутниковых регистраторов. В Интернете можно найти много снимков, сделанных, а точнее реконструированных, по показаниям оптических приборов на спутниках Polar и IMAGE.

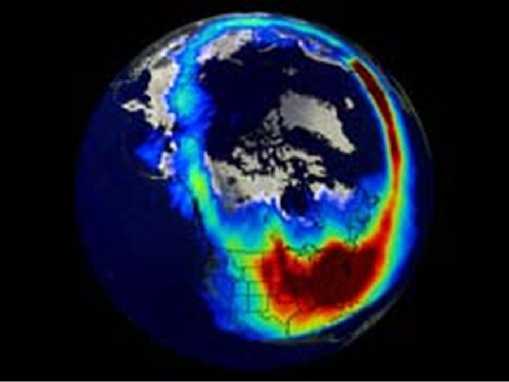

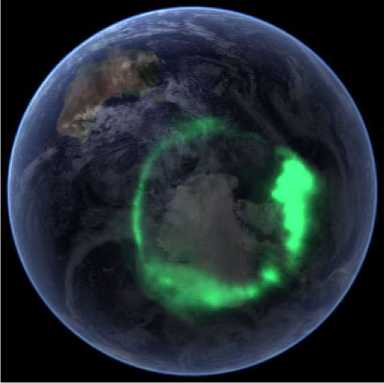

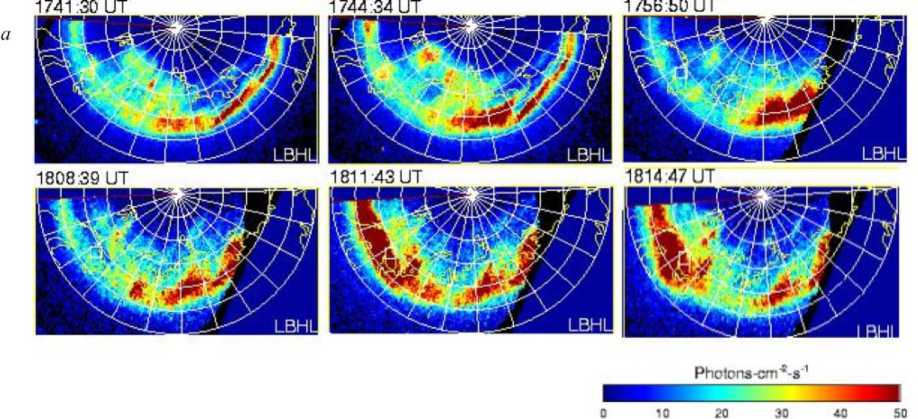

На рис. 5 показана серия таких изображений овала полярных сияний, полученных с разрешением 6 мин, на рис. 6 — еще пара снимков в максимуме суббуревой активизации. Идея кольца-овала с появлением спутниковых регистраторов получила блестящее подтверждение.

Конечно же, за пять минут картина сияний может измениться даже при умеренном уровне магнитной активности, но эти снимки наиболее близки к конфигурации мгновенного овала.

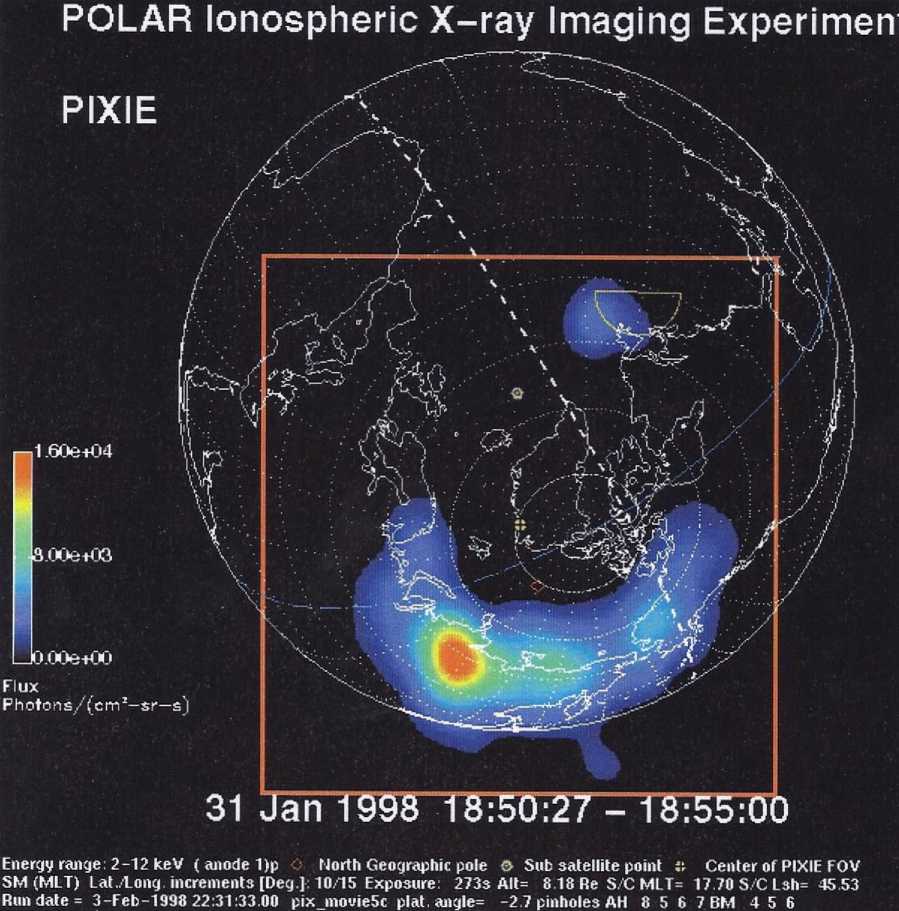

Более того, неполная кольцевая зона была зарегистрирована на спутнике Polar и в рентгеновском излучении (рис. 7). Небольшая часть фотонов альбедо из потока тормозного рентгеновского излучения, генерируемого при высыпании энергичных электронов, очерчивает область их генерации во время суббури и регистрируется преимущественно или только

Рис. 5. Овал (кольцо) полярных сияний по данным спутника IMAGE, усреднение 6 мин. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

а

Рис. 6. Снимки овала, сделанные спутниками Polar и IMAGE во время магнитосферной суббури. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

б

в полуночном секторе. Эти изображения получены с усреднением 10 мин и лишь с натяжкой могут считаться мгновенными.

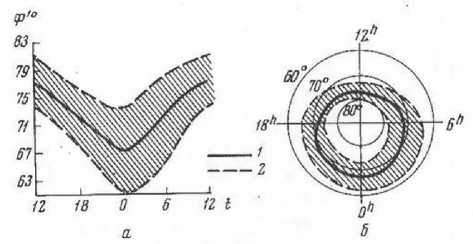

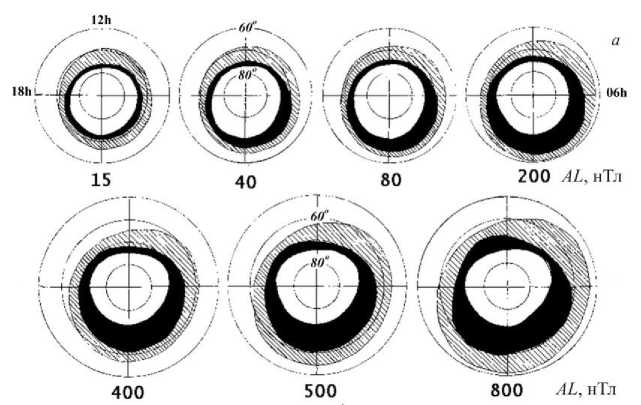

Самые известные изображения овала [Старков и Фельдштейн, 1967, Feldstein, Starkov, 1967] — усредненные (рис. 7), они показывают зависимость размеров овала от уровня магнитной активности. Здесь полюсная и экваториальная границы овала — средние для данного уровня активности. Этот статистический овал отличается от распределения сияний по времени суток (рис. 4) только тем, что учитывает изменение границ в зависимости от уровня магнитной активности. В реальности мгновенная картина активных сия- ний может помещаться где-то внутри зачерненной области на рис. 7. Кроме того, реальная картина структурированна: области ярких сияний перемежаются с областями почти чистого неба. Таким образом, результаты спутниковых исследований продемонстрировали, что овал полярных сияний «дышит»: с ростом возмущений ночная часть овала расширяется к полюсу и к экватору, а дневная смещается к экватору.

Следует отметить, что у многих авторов эти два понятия – мгновенного и статистического овала — не определены или перепутаны, что иногда затрудняет понимание полученных результатов.

POLAR Ionospheric X-ray Imaging Experimen

PIXIE

|8.00et03

18:55:00

Jan 1998 18:50:27

Flux , Photons/(cm

Energy range: 2-12 keV (anode 1)p North Geographic pole S Sub satellite point si Center of PIXIE FOV SM(MLT) LatAong increments [Deg.}: 10.15 Exposure: 273s Alt= 8 18 Re S/C MLT= 17.78 S/C Lsh= 45.53 Run date = 3-Feb-1998 22:31:33.00 pix_movie5c plat angle= -2.7 pinholes AH 8 5 6 7 BM 4 5 6

Рис. 7. Область регистрации альбедного рентгеновского излучения на спутнике Polar (получено от Й. Стадснеса, J. Stadsnes). Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

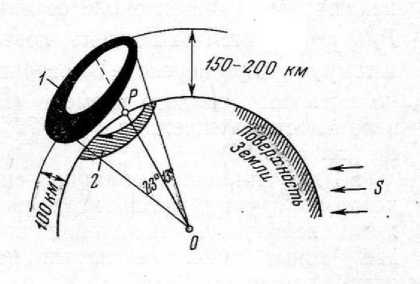

Практически одновременно с триумфальным распространением концепции аврорального овала появились сомнения в его монолитности — уж очень разными по форме были сияния на дневной и ночной стороне. Существенной была и разница высот свечения – днем сияния были намного более высокими, чем ночью. Эта разница была известна давно, именно поэтому О.Б. Хорошева [1967] рисовала кольцо сияний наклонным (рис. 8). Исследование дуг сияний показало, что направление движения дуг дневного сектора овала меняется на противоположное при переходе в утренний и вечерний секторы. Уже через десять лет после публикации первых работ по овалу Исаев и Пудовкин пишут в своей монографии: «...весь авроральный овал представляет собой совокупность двух независимых зон корпускулярных вторжений...» [Исаев, Пудовкин, 1972].

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что дневные и ночные сияния чисто морфологически связаны в кольцо структурной градиентной границей магнитного поля Земли, тогда как по сути это порождение разных и независимых процессов.

Прямые измерения частиц в магнитосфере подтвердили этот вывод.

ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ И ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ АВРОРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Источником авроральных частиц, электронов и ионов служат потоки плазмы, впервые зарегистрированные К.И. Грингаузом [Грингауз, 1972], который показал, что они окружают со всех сторон радиационные пояса Земли. Довольно быстро база данных прямых измерений была пополнена, и к началу 1970-х гг. основные пространственные и энергетические характеристики электронных высыпаний были определены и практически в том же виде сохранились до нашего времени. Активные сияния аврорального овала создаются электронами, поэтому мы не будем касаться ионов плазменного слоя, хотя они активно участвуют в процессах магнитной активности и вызывают особый тип протонных сияний.

Рис. 8. Кольцо сияний по Хорошевой [Хорошева, 1967]

Потоки обитающих в магнитосфере и высыпающихся в высоких широтах электронов можно грубо разделить на две группы по энергиям: жесткие (до 10 кэВ) электроны центрального плазменного слоя (сentral plasma sheet, CPS), связаного с активными формами полярных сияний, и мягкие электроны с энергией до долей кэВ граничного плазменного слоя (boundary plasma sheet, BPS), отстоящего от Земли дальше, проекция которого на ионосферу находится на большей широте. Подробно о плазменных слоях и их проекции на ионосферу можно прочесть в работах [Фельдштейн, Гальперин, 1996; Newell et al., 1996].

Для довершения картины надо добавить и третью группу — энергичные суббуревые электроны с энергией от 20 до сотен кэВ, но об этом мы скажем позже.

На рис. 9 приведена общая, довольно давно полученная картина электронных высыпаний. Отметим, что в области I существуют потоки электронов как жестких, так и мягких, высыпающихся вблизи границы полярной шапки.

Другой подход к классификации высыпаний — не по энергии, а по временным характеристикам — был отражен в известной схеме Хартца и Брайса [Hartz, Brice, 1967] (рис. 10). Первый тип отражает всплески электронов, ускоряющихся вблизи области высыпания. Второй тип – высыпания, создаваемые дрейфующими с полуночи на утро облаками электронов, ускоренных в полуночном секторе. Для построения использовались наземные данные, включая риометрические и аэростатные измерения.

Рис. 9. Положение областей высыпания. Области I и II соответствуют ночной и дневной части овала полярных сияний, область III представляет кольцо дрейфа энергичных электронов, сияния полярной шапки расположены в области IV [Исаев, Пудовкин, 1972]

ДНЕВНАЯ ЧАСТЬ ОВАЛА ПОЛЯРНЫХ СИЯНИЙ

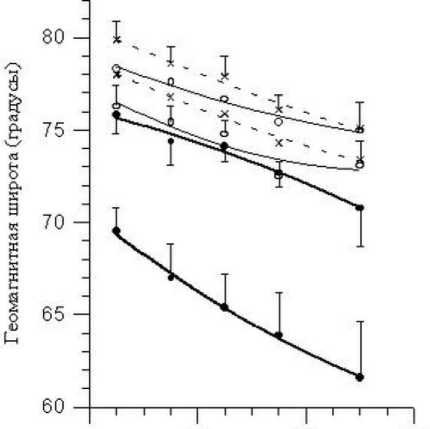

Наиболее подробный анализ динамики потоков частиц и свечений на дневной стороне был выполнен в работах Г.В. Старкова и В.Г. Воробьева [Воробьев, Зверев, 1981; Воробьев, 1988; Старков и др., 2002]. На рис. 11, заимствованном из статьи [Старков и др., 2002], показано положение трех областей высыпания частиц — центрального и граничного плазменных слоев и не создающего активных сияний низкоширотного слоя LLBL (low-latitude boundary layer).

Рисунок показывает, что дневная часть овала совпадает с областью высыпания частиц BPS с энергией 100–300 эВ, тогда как частицы CPS создают смещенную к экватору зону слабых диффузных свечений. Разница по энергиям была определена по высоте полярных сияний дневного овала еще до начала прямых измерений частиц в магнитосфере.

Отличия дневного сектора от ночного еще более четко проявляются во время возмущений. Они видны невооруженным глазом на снимках, сделанных из космоса (рис. 6).

Рис. 10. Зоны высыпания электронов по Хартцу и Брайсу. Импульсные, активные высыпания обозначены открытыми кружками, сплошными кружками представлены более плавные, бухтообразные высыпания [Hartz, Brice, 1967]

Рис. 11. Среднее положение границ различных зон авроральных вторжений в дневном секторе. Затемненные кружки и толстые сплошные линии — полюсная и экваториальная границы высыпаний типа CPS; кружки и тонкие сплошные линии — BPS (и дневного овала полярных сияний); крестики и штриховые линии – LLBL [Воробьев, 1988]

На ночной стороне процессы активной фазы суббури приводят к расширению овала во время полярной экспансии, тогда как полоса сияний дневного овала остается узкой в пике активной фазы суббури.

По некоторым наблюдениям, дневная полоса остается на том же месте, что и до начала суббури. Рисунок 12 показывает, что сдвиг по широте есть, но совпадение с уровнем суббуревой активности, скорее всего, опосредованное, через воздействие давления и магнитного поля солнечного ветра. Электроны, ускоренные на ночной стороне во время активной фазы суббури, которая длится всего 10–20 мин, не могут оказать влияние на процессы в дневном секторе, поскольку их дрейф на дневную сторону происходит с большой задержкой, да и там они дают лишь диффузное свечение к экватору от дневного овала. Некоторое влияние суббури возможно через перестройку конфигурации магнитосферы, но она значительна только во время магнитных бурь. Тезиса о различии источников и процессов дневной и ночной частей овала это не меняет. Дневную часть овала надо рассматривать отдельно от ночной.

НОЧНОЙ СЕКТОР

Ночную экваториальную границу овала фактически представляет экваториальная дуга полярных сияний, в районе которой происходят вспышки брейкапа (еще экваториальнее есть область диффузных сияний). Эта граница прекрасно видна на снимках овала из космоса. В работе [Исаев, 1968] было показано, что эта граница монотонно смещается к экватору примерно на 10° при росте K р -индекса до 5, а затем линейность нарушается, граница может скачком сдвигаться в средние широты. Медленный сдвиг границы определяется мощностью суббури и частотой следования

О -200 -400 -600 AL, нТл

Рис. 12. Положение различных зон авроральных вторжений в полуденном секторе в зависимости от уровня магнитной активности, выраженной AL -индексом. Жирными сплошными линиями нанесено положение ночных границ овала дискретных форм сияний и экваториальной границы диффузного свечения по данным рис. 7 [Воробьев, 1988]

суббурь, скачкообразный сдвиг, вероятно, связан с развитием мировых магнитных бурь, значительно искажающих структуру магнитосферы. То, что сияния добираются до средних широт, было известно еще до нашей эры, но о динамике развития сияний во время магнитных бурь мы до сих пор знаем мало, поскольку пунктов наблюдений полярных сияний в средних широтах нет.

Известно, что во время магнитных бурь сдвиг сияний в средние широты происходит синхронно с движением границы плазмосферы, максимума внешнего радиационного пояса и других границ, зависящих от структуры магнитосферы [Хорошева, 2007; Кузнецов, Тверская, 2007].

Приполюсная граница активных полярных сияний очень изменчива во времени, по долготе и от суббури к суббуре. По идее, она должна совпадать с границей полярной шапки, но активные сияния не всегда до нее добираются. Часто мы видим полюс-нее границы активных сияний лишь слабое диффузное свечение, а на снимках наземных камер часто появляется полярная дуга, очерчивающая границу, на которой движущаяся к Земле из хвоста магнитосферы плазма стопорится нарастающим магнитным полем.

Полярная (приполюсная) дуга совпадает с границей полярной шапки и расположена в районе полуночи на магнитной широте около 71°. Впрочем, бывают случаи «гипердеполяризации», когда на втором этапе суббури граница активных сияний «проскакивает» на короткое время до 80° или даже 85° [Akasоfu, 2004; Лазутин, 2014] в область, обычно занятую полярной шапкой. При этом сдвигаются вместе с активными сияниями и внешний склон радиационного пояса, и возникающие на нем всплески электронов, ускоренных до сотен кэВ.

МГНОВЕННЫЙ НОЧНОЙ ОВАЛИ МАГНИТОСФЕРНАЯ СУББУРЯ

Всякая новая парадигма объясняет большую часть известных к этому моменту экспериментальных данных. Со временем количество необъяснен-ных фактов растет и парадигма перестает быть продуктивной. Так произошло и с представлением о расположении эпицентра суббури в хвосте магнитосферы. Эта парадигма еще жива, хотя число ее сторонников поуменьшилось, а сама идея трансформировалась: предполагается, что пересоединение в хвосте лишь инициирует суббурю, происходящую в авроральной зоне. Все больше сторонников приобретает модель суббури на замкнутых квазидиполь-ных силовых линиях, триггируемых или самопроизвольных.

Таким же образом понятие овала полярных сияний как единого целого остается лишь как историческое и морфологическое. Как говорится в одной мудрой книге, время собирать камни и время их разбрасывать. Сначала был сбор всех типов активных сияний в единый овал, теперь время исследовать богатый набор процессов для каждого типа. Парадигма овала не вредит, но и не способствует раскрытию физических механизмов процессов в возмущенной магнитосфере. После первых работ 1960-х гг. практически ничего нового об овале сия- ний мы не узнали. Разве что появилось новое понятие — двойной овал [Elphinstone, 1995], но и эта структура ночного сектора объясняется в рамках представлений о полярной экспансии суббури.

Мгновенная картина овала, пусть и без дневной части, хорошо видна на показанных выше рисунках. Почему же понятие об овале хотя бы на ночной стороне непродуктивно?

По той причине, что овал — лишь проекция сияний на ионосферу, на практике исследования трехмерной картины магнитосферных возмущений на ночной стороне давно уже ведутся без привлечения феномена овала сияний на основе теории магнитосферных суббурь (например, в специальном выпуске журнала Annales Geophysique [2009] с работами 9-й конференции по суббурям ни в одном из 42 названий статей слово «овал» не встречается).

Пространственная и временная динамика сияний приобретает осмысленный вид, если ее описать в рамках развития сияний на разных фазах суббури. Уже выявлено много закономерностей и связей, которые мы перечислять не будем, отметим только, что мгновенные снимки сияний с Земли и со спутников приобретают ценность и смысл именно при подходе к ним в свете представлений о суббуре.

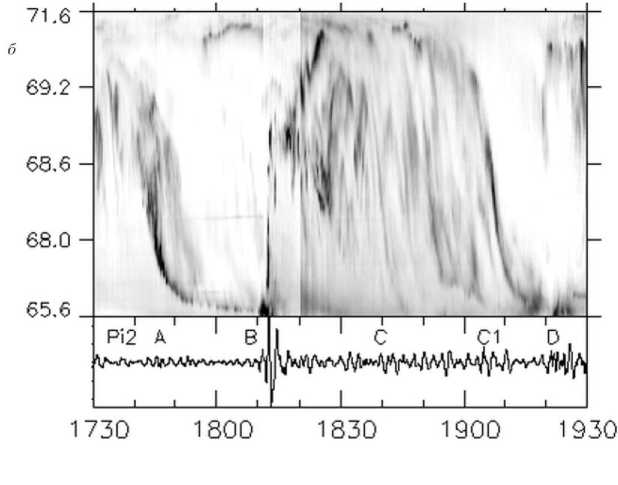

Вот один из многочисленных примеров развития сияний на ночной стороне (рис. 13) — картина одной и той же суббури, увиденная со спутника Polar и по наземным наблюдениям [Lazutin et al., 2001]. На снимках из космоса и кеограммах видны движение дуги к югу на подготовительной фазе суббури, брей-кап и экспансия сияний к полюсу, расширение области долгот, охваченных сияниями, и возврат к невозмущенному уровню на фазе восстановления. Дрейф на утреннюю сторону, пульсирующие сияния, расширение активности к западу (WTS) — все это не требует привлечения представления об овале сияний.

Более того, парадигма суббури объединяет и связывает целый ряд явлений: пульсации и вариации магнитного поля, перенос, сброс и ускорение частиц, электрические токи и поля и т. д. В представлении о суббуре картина полярных сияний занимает важное, но не доминирующее место.

УСРЕДНЕННЫЙ НОЧНОЙ ОВАЛ И ОСНОВНЫЕ ДОМЕНЫ МАГНИТОСФЕРЫ

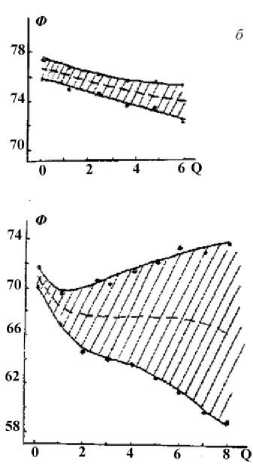

Вернемся к началу — к рисункам зависимости области овала от уровня активности, к ночному сектору на этих рисунках (рис. 14). Это полоса широт, на которой могут наблюдаться активные формы полярных сияний при данном уровне магнитной активности. Можно назвать ее овалом или вернуться к изначальному термину — авроральная зона. Как эта зона соотносится с другими доменами магнитосферы?

К основным доменам магнитосферы относятся плазмосфера, протонный пояс и внутренний электронный пояс (их мы пропустим), внешний электронный пояс и хвост магнитосферы. Максимум внешнего пояса лежит на расстоянии 4–5 земных радиусов. При удалении от Земли, за максимумом, поток электронов уменьшается, достигая фонового уровня на RE=7–10. Это область квазизахвата, в которой замкнутый магнитный дрейф возможен лишь для небольшого числа частиц за счет рассеяния на магнитопаузе.

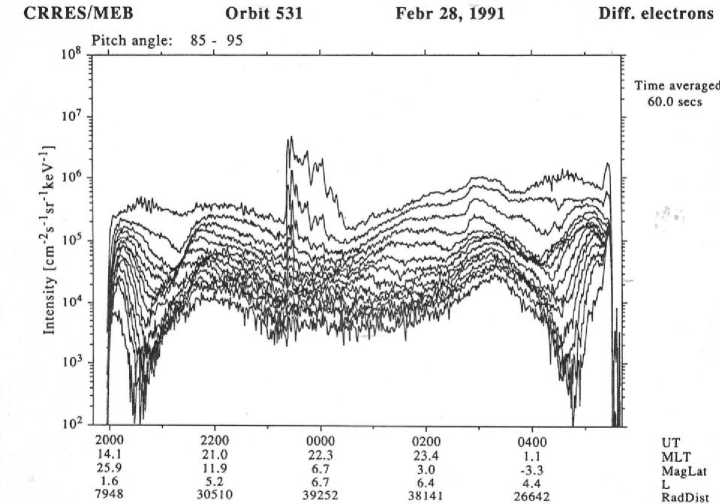

Во внешнем поясе находятся электроны с энергией от первых десятков КэВ до нескольких МэВ. В том же диапазоне энергий от двадцати до нескольких сотен КэВ, иногда и больше, во время начала фазы активизации суббури регистрируются всплески ускоренных и высыпающихся энергичных электронов. Эти возрастания играют доминирующую роль в поддержании радиационного пояса. Ускорение в экваториальной области, высыпания на низковысотных спутниках и в стратосфере по тормозному излучению описывались многократно. Они с точностью до секунд совпадают со вспышками (брейкап) полярных сияний.

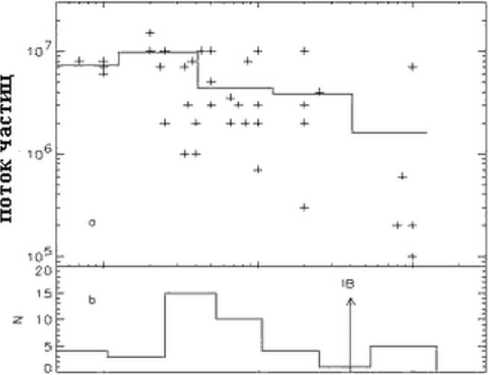

Однако эти электроны полярных сияний не зажигают, активные формы свечения связаны с электронами с энергией не больше нескольких КэВ. Зачем же нам понадобилось говорить о самых энергичных электронах в статье о полярных сияниях? А затем, чтобы связать наблюдения на границе атмосферы, в авроральной зоне, с процессами в авроральной магнитосфере, в экваториальной плоскости. Электронов с энергией несколько КэВ, вызывающих сияния, в магнитосфере много, они регистрируются и в области квазизахвата, и в хвосте, и в переходной области. Не ясно, с какой из этих областей связать наблюдения в авроральной зоне. Эта неопределенность и разделила исследователей суббури на два лагеря: одни считают, что авроральные электроны ускоряются в хвосте в процессе пересоединения вытянутых в хвост магнитных силовых линий, другие полагают, что ускорение происходит гораздо ближе, на замкнутых квазидипольных силовых линиях. Вот тут-то и нужно рассматривать всплески энергичных электронов: в хвосте их регистрируют нечасто и четкой связи с суббурей нет, а вот в области квазизахвата, на расстояниях от 6 и до 10 земных радиусов, они наблюдаются регулярно, причем именно во время авроральных активизаций, брейкапов полярных сияний. Спутник CRRES, который длительное время находился в плоскости экватора на расстоянии до 7 R Е , часто во время брейкапа регистрировал всплески энергичных электронов (рис. 15).

На рис. 16 приведена схема расположения таких всплесков относительно максимума внешнего радиационного пояса по данным спутника CRRES [Lazutin, Korth, 1998]. Вверху показана интенсивность каждого всплеска и положение его на ветви спада радиационного пояса, насколько ослаблен в момент всплеска был поток электронов пояса относительно потока в максимуме внешнего пояса. Внизу приведена гистограмма распределения всплесков.

Можно было взять расстояние от Земли или L -координату, но нас интересовал именно склон радиационного пояса как естественный магнитосферный домен. Рисунок говорит о том, что брейкап полярного сияния и сопутствующие процессы проектируются в область квазизахвата, в авроральную магнитосферу, а не в магнитосферный хвост. Об этом говорит и совпадение координат склона внешнего радиационного пояса и с координатами CPS, определенными в работах [Фельдштейн, Гальперин, 1996; Newell et al., 1996].

Область между границей стабильного захвата энергичных электронов и границей полярной шапки (хвостом магнитосферы) мы называем авроральной

Рис. 13. Суббуря 9.02.1997 г.: а — снимки из космоса на спутнике Polar; б — кеограмма полярных сияний и пульсации Pi2 [Lazutin et al., 2001]. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи

магнитосферой — областью, где происходят, происходили или могут произойти вспышки активных форм полярных сияний [Лазутин, 1988, 2007]. В экваториальной плоскости авроральной магнитосферы плотности энергий магнитного поля и плазмы находятся в конкурентном равенстве, что является определяющим фактором при генерации неустойчивости магнитосферной суббури.

Вслед за смещением к Земле максимума внешнего радиационного пояса смещается и южная граница авроральной магнитосферы. Действительно, из работы [Хорошева, 2007] следует, что сдвиг области активных полярных сияний происходит синхронно с движением максимума внешнего радиационного пояса.

Как же соотносится авроральная магнитосфера с ночной частью овала, нарисованного Старковым и Фельдштейном? Первая — это реальная область магнитосферы, задаваемая конфигурацией магнитного поля. Вторая — это область активных сияний, размеры которой определяются фазой суббури и уровнем активности. Уровень активности зависит от изменчивых параметров солнечного ветра. Чем больше наведенное солнечным ветром крупномасштабное электрическое поле, чем дольше оно существует, тем мощней суббуря и тем вероятнее обнаружить сияние в усредненном овале. Другими словами, овал — это не структурный домен магнитосферы. Во время суббурь размер авроральной магнитосферы меняется незначительно. А вот мировые магнитные бури будут сильно сдвигать и границу авроральной магнитосферы, и границу ночного овала.

Сравнения каких-либо измерений с положением овала полярных сияний или его границ встречаются очень часто, будут встречаться и впредь, этого, разумеется, нельзя запретить, но следует призвать авторов к четкости понятий. Если речь идет об овале, надо сказать, о какой его части, при каком уровне активности, имеет ли автор в виду мгновенный

Рис. 14. Положение овала полярных сияний в зависимости от уровня магнитной активности. Заштрихованы области диффузных сияний ( а ). Изменение границ овала в дневном (вверху) и ночном внизу секторах ( б ) [Старков, Фельдштейн, 1967]

Рис. 15. Интенсивность потока электронов с энергией от 20 до 300 кэВ на спутнике CRRES (получено от Герхарда Кремзера, G. Kremser)

1 15 100

относительная позиция

Рис. 16. Положение всплесков ускорения авроральных электронов относительно максимума радиационного пояса [Lazutin, Korth, 1998]

овал, скажем, по снимкам из космоса, по оптическим измерениям или по измерениям заряженных частиц или же усредненный овал по схеме Старкова–Фельдштейна, ночной или дневной. Иначе выражения вроде «…измеренное в этом пролете распределение частиц совпадает с овалом полярных сияний…» являются бессмысленными.

ВЫВОДЫ

-

1. Открытие кольца-овала полярных сияний сыграло важную роль в понимании источников сияний и характера магнитосферных возмущений, в идентификации внутримагнитосферных механизмов ускорения потоков заряженных частиц. Понятие аврорального овала объединяет все типы активных полярных сияний — в этом его достоинство. И в этом же его недостаток, поскольку каждая форма сияния по отдельности связана с динамикой энергичных частиц, плазмы, электромагнитных излучений в трехмерном пространстве. У аврорального овала нет определенной проекции в магнитосферу, поскольку составляющие его формы сияний проектируются по-разному: утренние пульсирующие сияния проектируются в область квазизахвата, полярная пограничная дуга — в хвост магнитосферы, брейкап, по нашему мнению, в авроральную магнитосферу, а по мнению других исследователей — в хвост магнитосферы. Дневная часть овала, возможно, проектируется в касп.

-

2. Следует различать понятия мгновенного овала — реального кольца, висящего над Землей в данный момент времени, и овала статистического, усредненного, размер и форма которого определяются конфигурацией магнитосферы и параметрами солнечного ветра.

-

3. Исследования пространственно-временной динамики активных форм сияний на ночной стороне и их источников в магнитосфере ведутся в рамках модели магнитосферной суббури и не требуют привлечения понятия овала сияний.

-

4. Область, в которой можно ожидать появления активных форм сияний, может называться как усред-

- ненным ночным овалом, так и, согласно понятию, введенному ранее, авроральной зоной. Авроральная зона проектируется на склон внешнего радиационного пояса, в область квазизахвата, в авроральную магнитосферу. Во время магнитных бурь авроральная зона смещается в сторону средних широт вслед за смещением внешнего радиационного пояса. Проекция овала полярных сияний в ночной части усредненной схемы Старкова–Фельдштейна находится где-то внутри авроральной магнитосферы.

В заключение я хочу вспомнить добрым словом своих друзей — открывателей овала полярных сияний: Ольгу Бонифатьевну Хорошеву, Якова Исаковича Фельдштейна и Генриха Владимировича Старкова. Я был среди первых слушателей Оли в конце 1961 г., когда она горела своим открытием овала, под которым прокручивается Земля. Несколько позже, во время экспедиции в Яренске, Яков Исакович убедил меня заняться физикой магнитосферы. С Генрихом нас связывали почти сорок лет дружбы и совместной работы.

Шестидесятые годы — период расцвета отечественной космофизики. М.И. Пудовкин, В.М. Мишин, Е.А. Пономарев, С.Н. Кузнецов и многие другие подняли нашу науку на самый высокий уровень. Способствовали этому и руководители нашей науки того периода, которые сами работали и не заслоняли других тенью своего авторитета: Н.В. Пушков, В.А. Троицкая, С.Н. Вернов, Ю.Г. Шафер, С.И. Исаев, Б.Е. Брюнелли.

Список литературы Овал полярных сияний - прекрасная, но устаревшая парадигма

- Воробьев В.Г. Авроральное свечение в дневном каспе//Физика авроральных явлений/Под ред. Б.Е. Брюнелли, В.Б. Ляцкого. Л.: Наука, 1988. С. 86-144.

- Воробьев В.Г., Зверев В.Л. Влияние компонент межпланетного магнитного поля на положение овала сияний в дневном секторе//Полярные сияния и свечение ночного неба. М.: Наука, 1981. № 28. С. 21-24.

- Грингауз К.И. Малоэнергичная плазма в магнитосфере Земли//Физика магнитосферы. М.: Мир, 1972. С. 413-461.

- Исаев С.И. Морфология полярных сияний. Л.: Наука, 1968. 167 с. URL: http://www.kosmofizika.ru/abmn/isaev/isaev1.htm (дата обращения 09.12.2014).

- Исаев С.И., Коротин А.Б., Фельдштейн Я.И. Совместная советско-французская экспедиция по исследованию полярных сияний//Геомагнетизм и аэрономия. 1962. Т. 2. С. 1014-1015.

- Исаев С.И., Пудовкин М.И. Полярные сияния и процессы в магнитосфере Земли. Л.: Наука, 1972. 244 с.

- Кузнецов С.Н., Тверская Л.В. Радиационные пояса//Модель космоса/Под ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова. М.: КДУ, 2007. Т. 1. С. 518-546.

- Лазутин Л.Л. Структура авроральной магнитосферы и взрывные процессы магнитосферной суббури//Физика авроральных явлений/Под ред. Б.Е. Брюнелли, В.Б. Ляцкого. Л.: Наука, 1988. С. 145-192.

- Лазутин Л.Л. Авроральная магнитосфера//Модель космоса/Под. ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова М.: КДУ, 2007. Т. 1. С. 547-578.

- Лазутин Л.Л. Особенности экспансии к полюсу внешнего радиационного пояса во время магнитосферных суббурь//Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54, № 2. С. 187-194.

- Никольский А.П. О географическом распределении магнитных возмущений в околополюсной области Арктики//Докл. АН СССР. 1956. Т. 109. С. 939-941.

- Никольский А.П. О положении второй зоны полярных сияний и связи утренних сияний с магнитными возмущениями//Полярные сияния и свечение ночного неба. М.: Изд-во АН СССР, 1961. №. 7. С. 37-42.

- Старков Г.В. Планетарная динамика аврорального свечения//Физика околоземного космического пространства. Апатиты: ПГИ, 2000. Т. 3. С. 409-499.

- Старков Г.В., Реженов Б.В., Воробьев В.Г. и др. Структура авроральных вторжений в дневном секторе//Геомагнетизм и аэрономия. 2002. Т. 42, № 2. С. 186-194.

- Старков Г.В., Фельдштейн Я.И. Изменение границ овальной зоны сияний//Геомагнетизм и аэрономия. 1967. Т. 7. С. 62-71.

- Фельдштейн Я.И. Географическое распределение полярных сияний и азимуты дуг//Исследования полярных сияний. М.: Изд-во АН СССР, 1960. № 4. C. 61-78.

- Фельдштейн Я.И. Некоторые вопросы морфологии полярных сияний и магнитных возмущений в высоких широтах//Геомагнетизм и аэрономия. 1963а. Т. 3. С. 227-239.

- Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах Северного полушария. М.: Изд-во АН СССР, 1963б. 63 с.

- Фельдштейн Я.И., Воробьев В.Г., Зверев В.Л. Планетарные закономерности полярных сияний. Итоги МГГ: Обзор//Геомагнетизм и аэрономия. 2010. Т. 50, № 4. С. 435-458.

- Фельдштейн Я.И., Гальперин Ю.И. Структура авроральных вторжений в ночном секторе магнитосферы//Космические исследования. 1996. Т. 34. С. 227-247.

- Фельдштейн Я.И., Соломатина Э.К. Некоторые вопросы географического распределения полярных сияний в Северном полушарии//Полярные сияния и свечение ночного неба. М.: Изд-во АН СССР, 1961. № 7. С. 51-67.

- Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний и их связь с высокоширотными геомагнитными возмущениями//Геомагнетизм и аэрономия. 1961. Т. 1. С. 695-701.

- Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний. М.: Наука, 1967. 82 с.

- Хорошева О.В. Связь геомагнитных возмущений с динамикой магнитосферы и параметрами межпланетной среды//Геомагнетизм и аэрономия. 2007. Т. 47, № 5. С. 579-583.

- Akasofu S.-I. Several “controversial” issues of substorms//Space Sci Rev. 2004. V. 113. P. 1-40.

- Annales Geophysique. 2009. V. 27. 4073 p.

- Elphinstone R.D. The double oval UV auroral distribution. 1. Implications for the mapping of auroral arcs//J. Geophys. Res. 1995. V. 100. P. 12,075-12,092.

- Feldstein Ya.I., Starkov G.V. Dynamics of auroral belt and polar geomagnetic disturbances//Planet. Space Sci. 1967. V. 15, N 2. P. 209-230.

- Feldstein Y.I., Vorobjev V.G., Zverev V.L., Forster M. Investigations of the auroral luminosity distribution and the dynamics of discrete auroral forms in a historical retrospective//Hist. Geo. Space Sci. 2014. V. 5. P. 81-134.

- Fritz H. Das Polarlight. Leipzig: Brockhaus, 1881. 76 р.

- Hartz T.R., Brice H.M.//Planet. Space Sci. 1967. V. 15. P. 301-309.

- Lazutin L., Korth A. Distribution of energetic particle «injections» events along the radiation belt slope//Substorms-4/Eds. S. Kokubun, Y. Kamide. Tokyo: Terra, 1998. P. 817-820.

- Lazutin L., Starkov G., Meng C.-I., et al. Westward traveling surge dynamics and the local structure of an isolated substorm//Adv. Space Res. 2001. V. 28, N 11. P. 1623-1629.

- Loomis E. On geographic distribution of auroras in Northern hemisphere//Amer. J. Sci. 1860. V. 30. P. 89-94.

- Newell P.T., Feldstein Ya.I., Galperin Yu.I., Meng C.-I. Morphology of nightside precipitation//J. Geophys. Res. 1996. V. 101. P. 10737-10748.

- Nikolskii A.P. Dual laws of the course of magnetic disturbance and the nature of mean regular variations//Terr. Magn. and Atm. Elec. 1947. V. 52. P. 147-173.

- Starkov G.V., Feldstein Y.I., Shevnina F. Auroras on the day side of the oval during substorms//Geomagn. Aeron. 1971. V. 11. P. 72-75.

- Stermer C. The Polar Aurora. Oxford, 1955. 76 р.

- Weill G., Fafiotte M., Huille S., Dellaney J.//Annale de geophysique. 1965. N 3. P. 469-474.