Палеоантропологические материалы верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13 (к проблеме дифференциации средневекового населения южных районов Западной Сибири)

Автор: Зубова А.В., Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются краниологические характеристики небольшой серии верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13 в Новосибирском Приобье. Ее особенности анализируются на широком сравнительном фоне, в результате чего делается вывод о связи верхнеобского населения с представителями культур кулайского круга и поликомпонентности носителей сросткинской культуры.

Краниология, верхнеобская культура, сросткинская культура, ранний железный век, эпоха средневековья

Короткий адрес: https://sciup.org/14522084

IDR: 14522084 | УДК: 572,902/904

Текст научной статьи Палеоантропологические материалы верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13 (к проблеме дифференциации средневекового населения южных районов Западной Сибири)

Материалы ранних этапов верхнеобской культуры в Верхнем Приобье имеют особое значение в рамках темы ранней истории древних тюрок и их этногенеза. Как известно, часть раннесредневековых погребений с территории Алтая относят к т.н. кудыргинскому типу. Большинство исследователей рассматривают его как хронологически ранний этап (VI–VII вв.) в культуре древних тюрок, хотя некоторые называют кудыргинцев пришельцами на Алтае и сопоставляют их с аварами в Подунавье [Гаврилова, 1965, с. 59]. В культурно-хронологическом отношении к погребениям кудыргинского типа на Алтае наиболее близки грунтовые погребения могильника Горный-10, расположенного в северных предгорьях Алтая, а также погребения верхнеобской культуры в Верхнем Приобье. Многокомпонентной по составу является и сама верхнеобская культура, что находит отражение как в погребальном обряде, так и в сопроводительном инвентаре [Троицкая, Новиков, 1998, с. 84–86; Троицкая, Сумин, Адамов, 2012, с. 17]. Поэтому обработка антропологических коллекций археологических памятни- ков указанного круга, а также их сравнительный анализ и введение в научный оборот может способствовать прояснению связей этих памятников, определению возможных центров происхождения характерных категорий предметов и украшений и других вопросов.

Материалом для работы послужила небольшая краниологическая серия верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13. Этот памятник находится на территории Крохалевского археологического микрорайона, в Коченевском р-не Новосибирской обл., примерно в 20 км к северо-западу от г. Новосибирска [Троицкая, Сумин, Адамов, 2012, с. 7]. Он раскапывался в период с 1985 г. по 1990 археологической экспедицией НГПУ сначала под руководством Т.Н. Троицкой, затем В.С. Елагиным и А.А. Адамовым. К тимирязевскому и юрт-акбалыкскому этапам верхнеобской культуры здесь относится не менее 31 погребения [Там же, с. 15], однако 15 из них было совершено по обряду трупосожжения, а антропологические материалы из большинства могил с ингумацией не были переданы в ИАЭТ СО РАН.

Поступившая в 1989 г. в сектор антропологии ИАЭТ СО РН антропологическая коллекция верхнеобской культуры из могильника Кроха-левка-13 включает в себя три мужских и два женских черепа различной сохранности. Они были изучены по стандартной краниологической программе [Алексеев, Дебец, 1964] и сопоставлены со средневековыми сериями с территории Новосибирского, Томского и Барнаульско-Бийского Приобья. Сравнение проводилось методом главных компонент на основании сокращенного набора краниологических признаков, состав которых определялся сохранностью обследованного материала (см. табл. 2). В качестве сравнительного материала для статистического анализа использовалась объединенная серия верхнеобской культуры VII–VIII вв. н.э. из могильников Новосибирского Приобья (Юрт-Акбалык, Умна-2, Красный Яр) [Багашев, 2000, табл. 37], серия

VI–X вв. с территории Горного Алтая [Там же], сросткинские серии с территории Барнаульско-Каменского Приобья, Кузнецкой котловины, Северо-Западного Алтая, Барабинской лесостепи [Там же], выборка релкинской культуры [Там же], серии кулайской, каменской, саргатской, но-вочекинской культур эпохи раннего железа [Бага-шев, 2000, табл. 16]. Сопоставление проводилось при помощи программы Statistica for Windows, version 6.0.

Краниологическая характеристика серии. Верхнеобские черепа из могильника Крохалевка-13 в целом имеют овоидные контуры при рассмотрении в вертикальной норме. В латеральной наблюдается плавное соединение костей, без резких переходов между ними. Мужские черепа в целом сохранились лучше, для женщин удалось измерить лишь несколько размеров, сведения о которых представлены в табл. 1.

Таблица 1 . Краниометрические характеристики черепов верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13

|

Признак |

Кург. 7, мог. 3 |

Кург. 29–30, мог. 3 |

Кург. 5, мог. 3 |

Кург. 5, мог. 3 |

Кург. 29–30, мог. 4 |

|

Женщины |

Мужчины |

||||

|

1. Продольный диаметр |

– |

– |

181 |

181 |

– |

|

8. Поперечный диаметр |

– |

– |

139 |

137 |

– |

|

17. Высотный диаметр от базиона |

– |

– |

136 |

135 |

– |

|

20. Высотный диаметр от пориона |

– |

– |

122 |

– |

– |

|

5. Длина основания черепа |

– |

– |

109 |

108,5 |

– |

|

9. Наименьшая ширина лба |

– |

92,5 |

97 |

96 |

– |

|

10. Наибольшая ширина лба |

– |

115 |

104,5 |

104 |

– |

|

11. Ширина основания черепа |

— |

— |

120 |

121 |

— |

|

12. Ширина затылка |

– |

– |

100 |

106 |

– |

|

29. Лобная хорда |

– |

102,5 |

109,5 |

109 |

– |

|

30. Теменная хорда |

108 |

99 |

108 |

101 |

– |

|

31. Затылочная хорда |

– |

– |

96 |

98 |

– |

|

26. Лобная дуга |

– |

117 |

125 |

125 |

121 |

|

27. Теменная дуга |

117 |

125 |

125 |

120 |

– |

|

28. Затылочная дуга |

– |

– |

113 |

115 |

110 |

|

h. Высота поперечного изгиба лба |

– |

23,5 |

16 |

19 |

– |

|

40. Длина основания лица |

– |

– |

108 |

106 |

– |

|

48. Верхняя высота лица |

– |

– |

66 |

64,5 |

– |

|

43. Верхняя ширина лица |

– |

98 |

109,1 |

109 |

– |

|

46. Средняя ширина лица |

– |

– |

100 |

105 |

– |

|

55. Высота носа |

— |

— |

48,5 |

49 |

— |

|

54. Ширина носа |

– |

– |

24 |

24,5 |

– |

|

51. Ширина орбиты от mf. |

– |

– |

41,5 |

42,5 |

– |

|

52. Высота орбиты |

— |

— |

35 |

33 |

— |

|

Назомалярный угол |

– |

130 |

143,9 |

145,1 |

– |

|

Зигомаксиллярный угол |

– |

– |

135,4 |

138,4 |

– |

|

SC. Симотическая ширина |

– |

– |

7 |

9,5 |

– |

|

SS. Симотическая высота |

– |

– |

4 |

2,9 |

– |

|

FC. Глубина клыковой ямки |

– |

– |

– |

1 |

– |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

– |

– |

80 |

– |

– |

|

72. Общий угол профиля лица |

– |

– |

90 |

– |

– |

Мужская часть серии (табл. 1) тяготеет к долихо-крании, отличаясь средним размером продольного диаметра черепа и малым, на границе со средним, размером поперечного. Высота черепа, измеренная от базиона, средняя, от порионов – очень большая. Основание черепа очень длинное и узкое. Лобная кость короткая, слабо изогнутая в продольном и поперечном направлениях, средней ширины в месте наибольшего сужения и очень узкая в коронарной части. Размеры угла поперечного изгиба лба имеют значения, попадающие в категорию «монголоидных» [Гохман, 1961]. Протяженность теменного отрезка сагиттальной дуги очень большая, но при этом теменная хорда имеет очень малый размер, что свидетельствует о довольно сильном изгибе. Затылочная кость средней длины, изогнутая. Затылочно-теменной указатель на верхнеобских черепах в среднем имеет величину 91,98, что ближе к показателям, свойственным европеоидным группам [Беневоленская, 1984]. Рельеф внешней поверхности затылочной кости сглаженный. Лицо низкое, очень широкое, средне уплощенное в горизонтальном плане, ортогнатное. Нужно отметить, что размер назомалярного угла на женском черепе из погребения № 3 кург. 29, 30, значительно меньше, чем на мужских. Глубина клыковой ямки очень маленькая. Переносье среднеширокое, средневысокое, очень хорошо развита область гла-беллы. Носовое отверстие низкое и узкое. Нижний край его имеет форму предносовых ямок, передненосовая ость выступает слабо. Орбиты средней ширины и средней высоты. Степень выступания носовых косточек установить не удалось.

От краниологической серии из могильников Умна, Юрт-Акбалык и Красный Яр [Багашев, 2000] верхнеобские черепа из Крохалевки-13 отличаются меньшими размерами поперечного диаметра черепа, более низким лицом и более сильной его уплощенностью, выраженной ортогнатией.

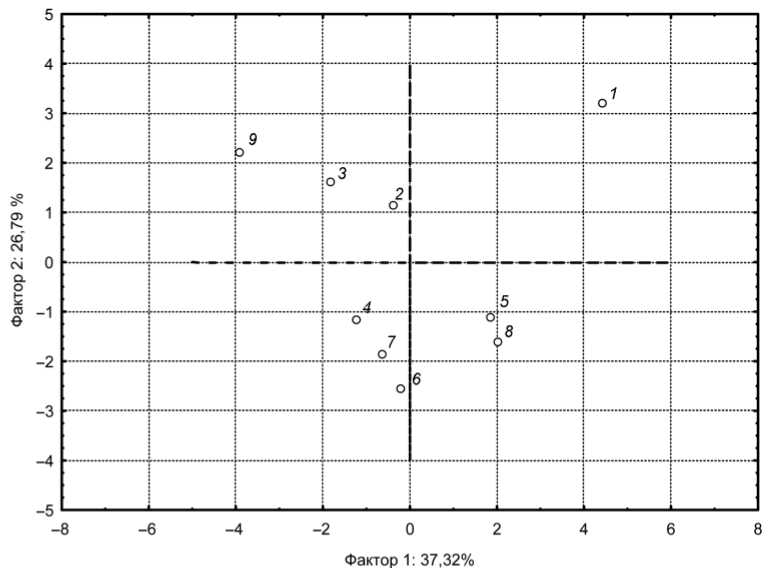

Результаты многомерного статистического анализа (рис. 1) показали, что использованные в анализе средневековые серии на графике главных компонент довольно строго подразделяются на две группы. В первую входит верхнеобское и сросткинское население Новосибирского При-обья и Барабинской лесостепи, с которым объединяется серия релкинской культуры, во вторую – население Алтая. Разделяет эти группы второй фактор (табл. 2), в составе которого ма-туризованное население с высоким, уплощенным лицом противопоставляется менее крупноразмерным антропологическим формам с более выра-

Рис. 1 . Распределение мужских краниологических серий в пространстве первых двух главных компонент (эпоха Средневековья).

1 – верхнеобская культура (Крохалевка-13); 2 – верхнеобская культура (Красный Яр, Умна, Юрт-Акбалык); 3 – релкинская культура; 4 – население Горного Алтая VI–X вв.; 5 – сросткинская культура предгорного Алтая; 6 – сросткинская культура Кузнецкой котловины; 7 – сросткинская культура Алтая (Гилево); 8 – сросткинская культура Барнаульско-Каменского района; 9 – сросткинская культура Барабинской лесостепи.

женной горизонтальной профилировкой лицевого скелета, удлиненным основанием черепа и более широкой в месте наибольшего сужения лобной костью. На черепах из Крохалевки-13 последний комплекс признаков, объединяющий население Барабинской лесостепи, Новосибирского Приобья и носителей релкинской культуры, выражен в максимальной степени. Однако здесь присутствует еще один компонент, объединяющий эту серию со сросткинскими популяциями предгорного Алтая (бийский вариант, могильники Сростки, Красноярское) и Барнаульско-Каменского Приобья (барнаульский вариант, могильники Камень-2, Кармацкий). Его характеристики описываются высокими положительными нагрузками в составе первого фактора (табл. 2). Это крупные размеры высотного и продольного диаметров и довольно значительная уплощенность зигомак-силлярного отдела. Средневековому населению Горного Алтая, Кузнецкой котловины, Новосибирской обл. наблюдаемая комбинация в целом не свойственна.

Для выяснения происхождения наблюдаемых в составе средневекового населения комбинаций краниологических признаков они были сопоставлены с сериями эпохи раннего железного века – носителями кулайской, новочекинской, каменской и саргатской культур. В этом варианте анализа нагрузки на признаки в составе первого фактора распределились практически аналогичным образом, изменилась только их полярность. Соответственно, морфологический комплекс, объединяющий черепа из Крохалевки-13 с населением предгорного Алтая и Барнаульско-Каменского Приобья,

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов (эпоха Средневековья)

|

Признак |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

1 |

0,62 |

–0,40 |

|

8 |

–0,74 |

–0,53 |

|

17 |

0,74 |

–0,28 |

|

5 |

0,80 |

0,46 |

|

9 |

–0,47 |

0,57 |

|

48 |

–0,74 |

–0,52 |

|

55 |

–0,74 |

–0,59 |

|

54 |

–0,69 |

–0,48 |

|

51 |

–0,64 |

–0,11 |

|

52 |

–0,45 |

0,31 |

|

77 |

0,25 |

–0,76 |

|

zm |

0,71 |

–0,36 |

|

sc |

–0,33 |

0,79 |

|

ss |

–0,80 |

0,48 |

|

32 |

0,00 |

–0,83 |

|

72 |

0,37 |

–0,05 |

Таблица 3. Статистические нагрузки на признакив составе первых двух факторов (эпоха Средневековья и ранний железный век)

Серия релкинской культуры отделяется от этой совокупности и объединяется с серией VI–X вв. с территории Горного Алтая, выборками из могильников Ур-Бедари и Гилево, новосибирским вариантом сросткинской культуры в области положительных координат по первому фактору. Комплекс признаков, объединяющий эти серии, максимально выражен в составе населения каменской культуры Барабинской лесостепи.

Результаты статистического анализа позволяют сделать несколько выводов, касающихся состава средневекового населения Западной Сибири. Первый из них касается состава носителей сросткинской культуры. Здесь отчетливо выделяется две группы популяций, формировавшихся на разной основе. Для населения бийского и барнаульского вариантов этой культуры важна генетическая связь с популяциями, родственными населению новосибирского варианта кулайской культуры, тогда как для населения Кузнецкой котловины на первый план выходит сходство с каменскими группами. Носители саргатской культуры эпохи раннего железа не оставили заметного следа в их составе.

Что касается носителей верхнеобских традиций, то они более гомогенны. Черепа из Кроха-левки-13 объединяются в отрицательно-положительном поле графика с объединенной серией

|

5 4 3 2 g 1 о* СМ сч 0 о ГО _1 е -2 -3 |

|||||||||

|

11 л |

|||||||||

|

0 |

10 |

||||||||

|

о2 |

.................Q |

9 |

|||||||

|

О |

13 |

12 о |

|||||||

|

о5 |

з |

||||||||

|

................ 6 ° |

|||||||||

|

о |

8 |

О7 |

|||||||

|

___________ |

____________________ |

||||||||

|

8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 |

|||||||||

Фактор 1: 32,09%

Рис. 2. Распределение мужских краниологических серий в пространстве первых двух главных компонент (эпоха Средневековья и ранний железный век).

-

1 – верхнеобская культура (Крохалевка-13); 2 – верхнеобская культура (Красный Яр, Умна, Юрт-Акбалык); 3 – релкинская культура;

-

4 – население Горного Алтая VI–X вв.; 5 – сросткинская культура предгорного Алтая; 6 – сросткинская культура Кузнецкой котловины; 7 – сросткинская культура Алтая (Гилево); 8 – сросткинская культура Барнаульско-Каменского рйона; 9 – сросткинская культура Барабинской лесостепи; 10 – саргатская культура Барабинской лесостепи; 11 – новочекинская культура; 12 – каменская культура;

13 – кулайская культура.

из верхнеобских могильников Приобья, тяготея, с одной стороны к кулайской серии из Каменного мыса, а с другой – к саргатскому населению, сближающемуся с выборкой новочекинской культуры. Связь с предшествующими группами эпохи раннего железного века для верхнеобцев выглядит более значимой, чем для сросткин-цев. В состав сросткинских популяций вошел дополнительный монголоидный субстрат, обусловивший их статистическое удаление от населения эпохи раннего железного века и верх-необцев и концентрацию сросткинских серий в области отрицательных координат второго фактора.

Предпринятое исследование можно считать предварительным и требующим дальнейшего продолжения на более обширном материале. В будущем необходимо предпринять сравнительное изучение их с антропологическими материалами раннесредневековых погребений кудыргинского типа с территории Алтая. К тому же, эти выводы справедливы только для одного из компонентов верхнеобской культуры – погребений, совершенных по обряду ингумации.

Список литературы Палеоантропологические материалы верхнеобской культуры из могильника Крохалевка-13 (к проблеме дифференциации средневекового населения южных районов Западной Сибири)

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1964. -120 с.

- Багашев А.Н. Палеоантропология Западной Сибири: Лесостепь в эпоху раннего железа. -Новосибирск: Наука, 2000. -374 с.

- Беневоленская Ю. Д. К вопросу о морфологической неоднородности краниологической серии из могильника на Южном Оленьем острове//Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. -Л.: Наука, 1984. -С. 37-54.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. -М.; Л.: Наука, 1965. -144 с.

- Гохман И.И. Угол поперечного изгиба лба и его значение для расовой диагностики//Вопр. антропологии. -1961. -Вып. 8. -С. 88-98.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -152 с.

- Троицкая Т.Н., Сумин В. А., Адамов А.А. Древности кудряшовского бора: Крохалевка-13 -комплекс археологических памятников. -Новосибирск: Ярус, 2012. -76 с.