Палеогеографическая история Lycopodiella inundata (L.) Holub на европейском севере

Автор: Марченко-вагапова Т.И., Голубева Ю.В., Тетерюк Л.В., Бобров Ю.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (286), 2018 года.

Бесплатный доступ

На территории Республики Коми выявлены четыре новых местонахождения редкого вида высших споровых растений Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae), обычно предпочитающего более теплые и влажные условия местообитания. Получены изображения спор в сканирующем электронном и световом микроскопах в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Анализ палеогеографической истории вида по многолетним палинологическим данным, нашим и других исследователей, позволил отнести его к аллохтонному элементу флоры региона.

Плейстоцен, флора, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/149129276

IDR: 149129276 | УДК: 56:551.89-582.38(470.1) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-10-23-29

Текст научной статьи Палеогеографическая история Lycopodiella inundata (L.) Holub на европейском севере

Флора споровых растений Республики Коми в последние десятилетия активно пополняется находками новых видов. Местонахождения их имеют в основном реликтовое происхождение [16, 20].

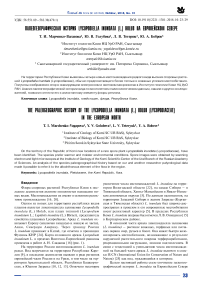

Одним из новых для территории республики видов плаунов является ликопоидиелла заливаемая Lycopodiella inundata (L.) Holub, или плаун топяной ( Lycopodium inundatum L.; Lepidotis inundata (L.) Borner), представитель семейства плауновых Lycopodiaceae. Ареал L. inundata охватывает Европу (исключая западную и южную ее части), Азию, Северную Америку. Через границу России L. inundata проникает в Китай, где отмечен в провинции Фуцзянь КНР [24]. Карта сплошного ареала Lycopodium inundatum L. в пределах Восточно-Европейской равнины приведена в работе А. Н. Сладкова [18] (рис. 1).

На территории России местонахождения L. inundata редки. Вид встречается на территории Республики Карелия [9], в последние десятилетия выявлен в ряде регионов европейской части России и на Урале, в том числе на территории Архангельской области, Республики Башкортостан, в Южном Зауралье [10, 12, 13]. Отмечено некоторое увеличение числа местонахождений L. inundata на территории Вологодской области [22], на западе Сибири — в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах [5]. По данным палинологов, на территории Западной Сибири в лесном Зауралье (Курганская и Тюменская области) L. inundata был широко распространен в прошлом и его современные местообитания носят реликтовый характер [5]. В пределах Республики Коми L. inundata впервые был отмечен Л. В. Онищенко [15] в Корткеросском районе.

В основной части ареала ликопоидиелла заливаемая ( L. inundata) — растение влажных, торфяных или песчаных окраин озер, ручьев и болот. Она может быстро колонизировать местообитания, возникающие в результате нарушений растительного покрова торфоразработками, рекреационными нагрузками, зимним подтоплением. В связи с тенденцией к уменьшению числа местонахождений на большей части ареала L. inundata включен в списки IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natura) [25] как вид, нуждающийся в контроле.

Целью настоящей работы стало уточнение палеогеографической истории L. inundata на Европейском Севере

Рис. 1. Ареал Lycopodiella inundata: A — из работы А. Н. Сладкова [18]; В — местонахождения вида (1—4); 2 — одно из местонахождений вида. Фото Б. Ю. Тетерюка

Fig. 1. Area of Lycopodiella inundata: A — after A. N. Sladkov [18], B — species locations (1—4). B. Yu. Teteryuk's photo и определение природы его современных местонахождений.

Палеогеографическая история отдельных видов растений и информация об их современном распространении весьма актуальны и полезны для решения задач палеогеографии и стратиграфии кайнозоя. Выявление пространственно-временных закономерностей ландшафтноклиматических условий, как известно, основано на анализе комплекса компонентов. Эти исследования особенно будут интересны при палеогеографических реконструкциях предгорий Урала, где растительный покров характеризуется наибольшим разнообразием ассоциаций. Влияние горной страны Урала обусловливает формирование сложной структуры ландшафтов и многообразие экото-пов. Здесь произрастают как растения, обычные для таежной зоны, так и горные и эндемичные виды, проникающие сюда по рекам, стекающим с Урала.

Материалы и методика исследования

Объектом исследования является обнаруженный на территории Республики Коми новый вид споровых растений — L. inundata. Во время натурных исследований 2017—2018 гг. были выявлены четыре местонахождения L. inundata на юге республики (рис. 1): 1) Корткеросский район, дорога Корткерос — Маджа, старый зарастающий песчаный карьер в сосновом лесу (сборы Ю. А. Боброва, С. Н. Плюснина, 14.07.2017); 2) Сыктывдинский район, зарастающая часть песчаного карьера в окрестностях пос. Язель (сборы Л. В. Тетерюк, Б. Ю. Тетерюка, 25.08.2017). L. inundata встречается по берегам небольших озер на дне карьера, на участках минерального грунта у уреза; 3) Княжпогостский район, окр. пос. Тракт (сборы В. А. Канева, 26.09.2017); 4) Койгородский район, левый берег р. Сысолы, окрестности пос. Седтыдор, придорожная ка нава на опушке сосняка лишайникового (сборы Л. В. Тетерюк, Б. Ю. Тетерюка, 02.07.2018).

Изображения спор получены на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Tescan VEGA LMH в ЦКП «Геонаука» и с помощью светового микроскопа «Motic BA 300» при увеличении х 400 в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН.

Воссоздание палеогеографической истории L. inundata осуществляли по данным палинологического изучения неоплейстоцена и голоцена Европейского Северо- Востока России, полученным ранее авторами, а также другими исследователями [1, 8, 14 и др.]. Хронологическая последовательность палеогеографических событий основана на региональных стратиграфических схемах плейстоцена Европейской России и некоторых районов Европы (см. таблицу). Временные рамки ледниковых и межледниковых эпох приведены по шкале Б. А. Борисова [4]. Возраст границ периодов голоцена указан в радиоуглеродных годах (14С л.н.) согласно стратиграфической схеме Н. А. Хотинского [21].

Результаты и обсуждение

L. inundata — ползучее многолетнее полиспорическое растение с однолетней побеговой системой. Для вида характерно развитие двух типов побегов. Первый тип — вегетативные побеги с приподнимающейся верхушкой и полегающим основанием. Второй тип — спороносные ортотропные побеги высотой 2—10 см. Все побеги однолетние, отмирают в конце сезона вегетации с проксимального конца. Зимует верхушка вегетативного побега, которая летом следующего года дает начало новой побеговой системе (перезимовавшая часть быстро отмирает). Размножается растение спорами и вегетативно [15].

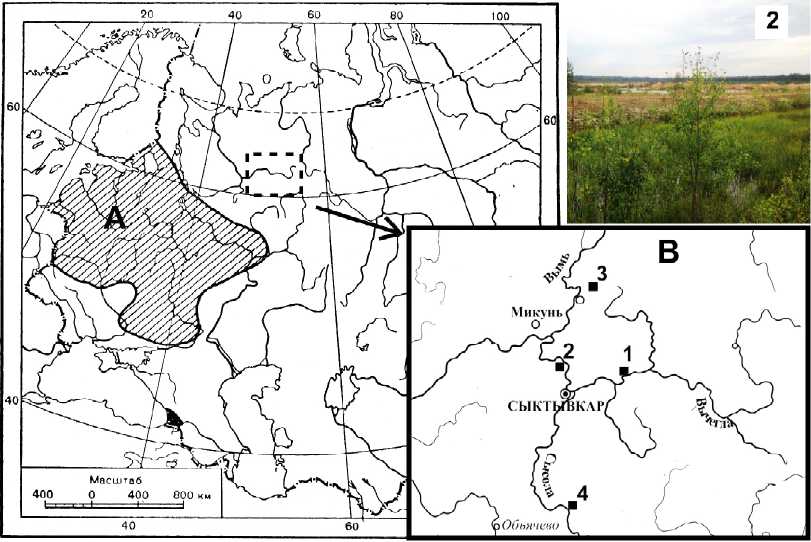

Споры L. inundata (рис. 2) 3-лучевые, тетраэдричес-ки-шаровидные; в очертании с полюса округлые, с эква-

Оледенения и межледниковья некоторых ледниковых районов Европы (по работе: С. М. Шик [23], возраст границ подразделений указан по Б. А. Борисову [4])

Glaciations and Interglacials of some glacial regions of Europe (after: S. M. Shik [23], boundaries age of the Quaternary subdivisions is reported according to B. A. Borisov [4])

Анализ данных литературы показал, что в основной массе изученных спорово-пыльцевых спектров территории Европейского Севера-Востока споры L. inundata не выявлены. Единичные их находки впервые были обнаружены в отложениях начала плейстоцена. В среднем течении р. Печоры, ниже д. Кипиево (65.657721 N, 54.503609 E), из отторженца красно-коричневых глин эоплейстоце-нового возраста (1800—800 тыс. лет назад) был выделен спорово-пыльцевой комплекс с господством пыльцы темнохвойных пород (ели и пихты), присутствием Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus , Pinus sect. Cembra, разнообразным составом широколиственных пород (вяз, граб, дуб, липа — в количестве 5—6 %) и участием L. inundata [2].

Севернее, в Большеземельской тундре (бассейн р. Налим-Ю), была отмечена единичная находка спор L. inundata в межледниковых отложениях чекалинского горизонта (334—301 тыс. лет назад). В спорово-пыльцевом комплексе доминирует береза, присутствует сосна (до 45 %, в том числе 2—3 % пыльцы сосны сибирской), ель (около 10 %), спорадически отмечена пихта. Наличие в спектре пыльцы широколиственных пород (граба и лещины — до 1—2%), а также L. inundata говорит о климатических условиях теплее современных [2].

Южнее, на территории Вологодской и Архангельской областей, единичные споры L. inundata встречаются в отложениях микулинского межледниковья (127—71 тыс. лет назад) [7]. Так, споры L. inundata отмечены в двух палино- зонах спектров, полученных из отложений разреза Пась-ва на правом берегу р. Вага (61.584289 N, 42.715799 E). Первая палинозона КА4 характеризуется спектрами, свидетельствующими о распространении олигодоминантных хвойно-широколиственых лесов (сосна — до 73 %, ель — до 27 %, древесные широколиственные породы — до 15 %, в том числе пыльца дуба — до 14 %). Вторая палинозона КА8 соответствует распространению хвойно-широколиственных лесов в условиях повышенной влажности, где возрастает роль групп травяно-кустарничковых и споровых растений. Чуть севернее (р. Вага, 62.105650 N, 42.899612 E) споры L. inundata отмечены еще в двух пали-нозонах отложений микулинского межледниковья из разреза Шенкурск. В одной из них (КА11) преобладают сосна, ель и соответствующие им элементы травяно-кустарничкового комплекса. Участие Betula nana достигает 3 %, достаточно велико количество маревых и полыней. Формирование отложений, характеризуемых этой палинозо-ной, происходило в условиях некоторого потепления и, вероятно, новой трансгрессии морских вод. Другая палинозона (КА13) характеризуется усилением роли хвойных элементов, вересковых Ericales sp. и Sphagnum sp. в условиях потепления климата.

Единичные споры L. inundata были также обнаружены в зоне, характеризующей климатический оптимум микулинского периода, фазу вяза и высокого содержания пыльцы дуба и лещины (разрез на р. Сюме). L. inundata встречен и в разрезе Бычье, на правом берегу р. Пезы, в спорово-пыльцевом комплексе (КА7), характеризующем фазу развития смешанных хвойно-широколиственных лесов с максимумом лещины, участием дуба и вяза, примесью граба [7].

В обзоре спорово-пыльцевых комплексов из отложений ленинградского возраста (57—24 тыс. лет назад) на Северо-Западе России [19] единичные споры L. inundata отмечены в обнажении у д. Дунаево (57.029731 N, 30.882813 E). В зоне, соответствующей наиболее оптимальным услови-

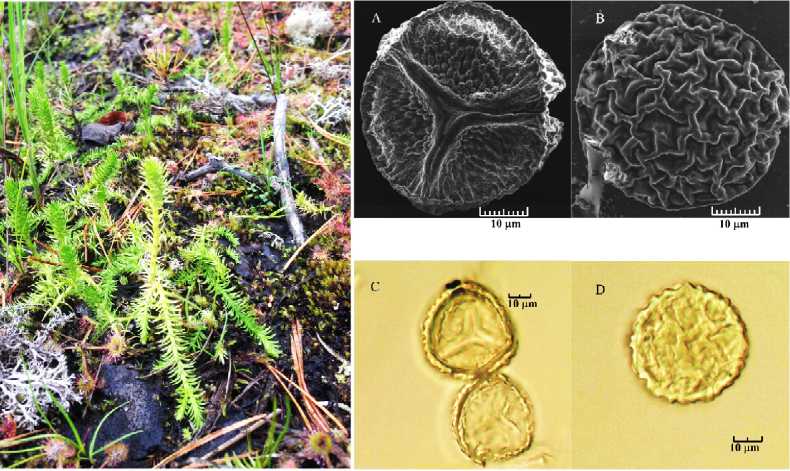

Рис. 2. Фотографии Lycopodiella inundata и ее спор в электронном (A, B) и световом (C, D) микроскопах.

Фото растения — Б. Ю. Тетерюка

Fig. 2. Photos of Lycopodiella inundata and its spores in electronic (A, B) and light microscopes (C, D).

B. Yu. Teteryuk ’ s photo of species

ям всего средневалдайского интервала (приблизительно 42—40 тыс. лет назад), отмечено высокое содержание пыльцы древесных пород — господство хвойных (ели и сосны), лещины (иногда до 10 %), небольшое количество пыльцы ольхи и березы, единичное — дуба и липы. Среди трав были распространены осоки, злаки и мезофильное разнотравье, в группе споровых господствовали папоротники, сфагновые и зеленые мхи.

В осадках голоценового времени (на протяжении последних 11.7 тыс. лет) находки единичных зерен спор L. inundata обнаружены лишь в разрезе мерзлого торфяника Черная Горка, расположенного на правом берегу р. Большая Пайпудына (67.068126 N, 65.360845 E, 2 км севернее п. Полярный), на склоне Полярного Урала, примерно в 10 км восточнее границы между Европой и Азией [26]. Здесь споры L. inundata встречаются в образованиях позднего пребореала, бореала и раннеатлантического субпериода (9500—8000 14С л. н.). Выше по разрезу споры лико-подиеллы исчезают.

Для сопредельных территорий, в частности для Западной Сибири, установлено, что L. inundata является реликтом третичного времени. Споры L. inundata неоднократно были обнаружены в образцах голоценовых отложений, возраст которых составляет от 2 тыс. до 300 лет до н. э., из разрезов лесостепного Зауралья (Курганская и Тюменская области) [11, 17]. Это указывает на широкое распространение здесь вида в прошлом и реликтовый характер его современных местонахождений в естественных местах обитания [5].

Заключение

Анализ литературы по палинологии позволяет подвергнуть сомнению реликтовую природу современных местонахождений L. inundata на Европейском Севере и считать этот вид аллохтонным элементом флоры. В пользу этого говорят и наши многолетние исследования спорово-пыльцевых спектров позднеледниковья и голоцена, проведенные в лаборатории геологии кайнозоя Института геологии Коми НЦ УрО РАН [1, 6, 8]. Почти во всех фоссильных палиноспектрах споры этого вида обнаружены не были, за исключением разреза Черная Горка на Полярном Урале [26]. Здесь, вероятно, на склонах южных экспозиций он присутствует в качестве реликта. Занос спор на территории исследований может происходить с сопредельных территорий и быть связан со строительством дорог или с перелётными болотными или водоплавающими птицами.

Работа выполнена в рамках темы «Биогеологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны Баренцевоморскогорегиона, Тимана и западного склона Урала» ГР № AAAA-A17-117121140081-7, а также при частичной поддержке Программы РАН № 15-18-5-41, проекта РФФИ-Север 16-44-110167 и Правительства Республики Коми.

Список литературы Палеогеографическая история Lycopodiella inundata (L.) Holub на европейском севере

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Буравская М. Н., Голубева Ю. В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. М.:ГЕОС, 2015. 224 с.

- Бердовская Г. Н. Палинологическая характеристика плейстоценовых отложений района нижней Печоры и ее значение для стратиграфии: Дис.… канд. геогр. наук. Л., 1979. 23 c.

- Бобров А. Е., Куприянова Л. А., Литвинцева М. В., Тарасевич В. Ф. Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры европейской части СССР. Л.: Наука, 1983. 200 с.

- Борисов Б. А. Об изменении уровня нижней границы четвертичной системы и уточнении возраста границ её основных подразделений // Региональная геология и металлогения. 2010. № 41. С. 24-26.

- Глазунов В. А. Распространение и охрана L. inundata (L.) Holub (Lycopodiaceae) в Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2015. № 2 (30). С. 35-45.