Палеогеографические и седиментационные особенности формирования старичных отложений в палеорусле реки Куи на северо-западе Большеземельской тундры

Автор: Буравская М.Н., Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (288), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты литологического, палинологического и радиоуглеродного методов изучения отложений палеорусла в долине нижнего течения реки Куи на северо-западе Большеземельской тундры. Комплексное исследование позволило проследить историю развития исследуемого участка реки, выявить палеогеографические особенности образования старицы, охарактеризовать обстановки и процессы осадконакопления, реконструировать природно-климатические условия позднего голоцена в субарктической зоне Европейского Севера России, привлекающей исследователей в связи с освоением территорий Крайнего Севера. Образование палеорусла и время формирования отложений - субатлантический (SА) период голоцена. Растительные сообщества отражают колебания климатических условий: периоды похолодания раннего и позднего субатлантика, разделяющиеся потеплением в середине периода.

Голоцен, палеорусло, палеогеография, палинология, фация

Короткий адрес: https://sciup.org/149128707

IDR: 149128707 | УДК: 56:551.312.3:551.796 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-12-16-22

Текст научной статьи Палеогеографические и седиментационные особенности формирования старичных отложений в палеорусле реки Куи на северо-западе Большеземельской тундры

История изменения окружающей среды имеет основополагающее значение для четвертичной геологии. В качестве одной из основных целей ставится прогнозирование эволюции природных комплексов и климата. От динамики колебания климата зависит эффективная стратегия социально-экономического развития, особенно актуальная для районов Крайнего Севера.

Природные ландшафты, растительность современности есть следствие относительно недавней их истории, т. е. в период голоцена. Исследования природных комплексов голоцена позволяют определить обстановки и сформировавшие их процессы, а также предположить тенденции эволюции естественной среды в ближайшем будущем. История изучения четвертичных осадков в долине р. Куи связана в основном с исследованиями четвертичных отложений плейстоценового возраста, в частности валунных суглинков [1, 5]. Голоценовые осадки рассматривались попутно и целенаправленно не изучались, хотя позднеледниковье и голоцен — наиболее близкие к современности периоды 16

и больше всего подходят для решения проблем прогноза изменения природной среды в ближайшем будущем.

Одними из детальнейших геологических архивов, сохраняющих информацию о природно-климатических обстановках региона в прошлом, являются отложения озер. Полученные авторами результаты полевых и лабораторных исследований позволили выявить цепь палеогеографических событий голоцена за период формирования осадков.

Цель работы — палинологическое и литологическое расчленение старичных отложений и реконструкция природно-климатических условий седиментации осадков палеорусла в нижнем течении р. Куи для расширения палеогеографии Большеземельской тундры.

Методы и объект исследования

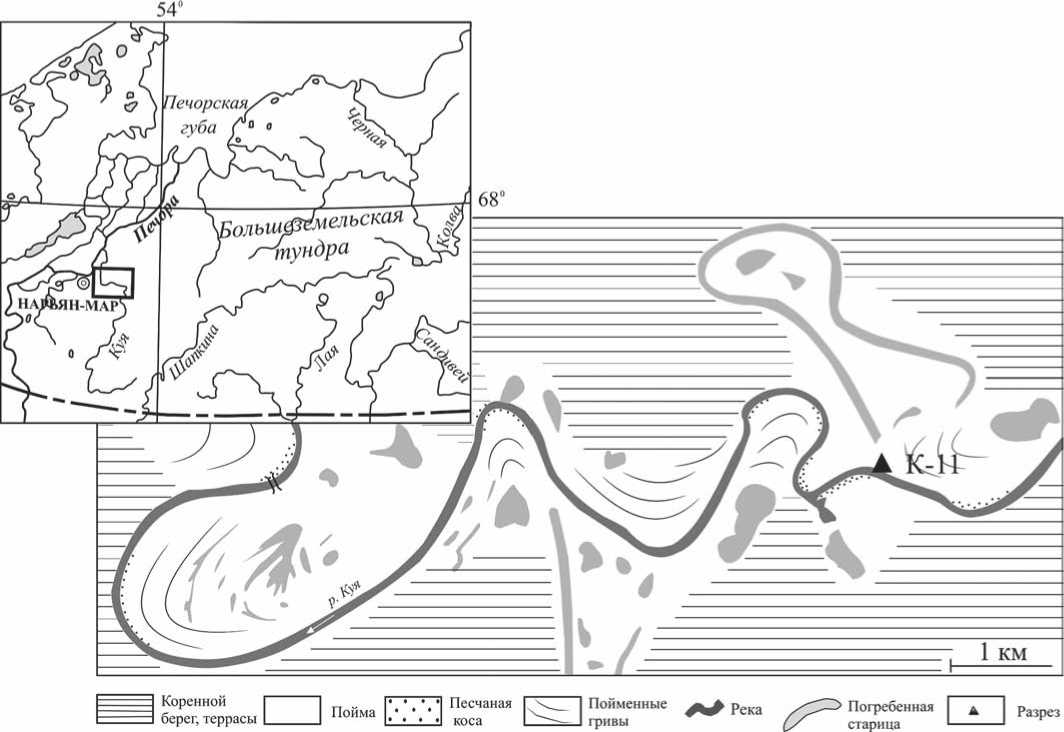

В ходе полевых исследований 2016 г. долины нижнего течения р. Куи изучены старичные осадки в обнажении К-11, расположенном на правом берегу реки протяженностью около 100 м (рис. 1). Река протекает по северо-западной окраине Большеземельской тун-

Рис. 1. Геоморфологическая схема исследуемого участка долины р. Куя и местоположение разреза К-11 Fig. 1. Geomorphological scheme of the valley of the Kuya River and location of the sections

дры и впадает с правой стороны в р. Печору севернее Нарьян-Мара. Большеземельская тундра простирается вдоль побережья Баренцева моря и захватывает территории Ненецкого АО и Республики Коми, входит в зону субарктических районов Европейского Севера России. В последнее время эта зона привлекает большое количество разнонаправленных исследований в рамках федеральной программы освоения Российской Арктики и территорий Крайнего Севера.

Бассейн р. Куи расположен в пределах тундровой растительной зоны. Преобладают крупноерниковые и мелкоерниковые сообщества, образованные зарослями из карликовых берёз и низкорослых видов ив. Моховой и лишайниковый покров сомкнуты. Значительные площади занимают травяно-осоковые болота, в долине реки встречаются ивняки и тундровые луговины с обильным многовидовым разнотравьем и злаками.

Ландшафтно-климатические условия формирования осадков выявлены при их фациально-генетическом расчленении на основе текстурных и структурных особенностей и палинологическом изучении торфа. Структура отложений изучалась гранулометрическим методом с применением ситового и пипеточного методов по Н. А. Качинскому [4]. Химическая обработка образцов для палинологического анализа выполнялась с использованием общепринятых методик [3, 7, 9]. Изучение спор и пыльцы проводилось с помощью световых микроскопов Motic BA 300 при увеличениях 280 и 420. Для каждой пробы подсчитывалось более 250 пыльцевых зерен. При интерпретации ре зультатов спорово-пыльцевого анализа споры и пыльцу в спектрах объединяли в группы (пыльца деревьев и кустарников, пыльца трав, споры), далее определяли процентное содержание спор и пыльцевых зерен различных таксонов в каждой из групп с использованием программы «Флора». Основой периодизации голоцена послужила схема зонального деления голоцена Л. Д. Никифоровой [6]. Радиоуглеродное датирование органического материала проведено в Институте географии РАН, г. Москва.

Изученный разрез К-11 вскрывает старичные отложения высокой поймы высотой 4.15 м. Расчистка начинается от меженного уреза воды и имеет следующее строение (описание снизу вверх, мощность в метрах):

-

1) 4.15—4.0. Песок мелкозернистый, темно-серый, хорошо сортированный (Sc = 0,60). Процентное содержание фракции 0.25—0.1 составляет 75.1 %. Средний диаметр частиц — 0.09 мм.

-

2) 4.0—3.1. Крупный алеврит, серо-сизый, вязкий, однородный, без видимой слоистости, с редкими включениями растительного детрита в виде черных пятен. Осадки хорошо сортированы, средний диаметр частиц — 0.038 мм.

-

3) 3.1—3.0. Горизонтальное переслаивание песка тонкозернистого, серого, мощностью 1.5—2 см и торфа алевритистого, серо-коричневого, хорошо разложившегося, мощностью до 4 см (dср = 0.046 мм при Sc = 0.52).

-

4) 3.0—2.75. Алеврит оторфованный, серо-черный, с неясной горизонтальной слоистостью за счет тонких

прослоев алеврита опесчаненного. Верхние 4 см слоя достаточно сильно оторфованы (торф хорошо разложившийся, суглинистый).

-

5) 2.75—2.45. Крупный алеврит серо-коричневый, плотный, вязкий, ожелезненный пятнами и прослоями (dср = 0,028 мм при Sc = 0,41).

-

6) 2.45—2.15. Горизонтальное переслаивание суглинка коричневого ожелезненного мощностью 3—4 см и песка мелкозернистого ожелезненного.

-

7) 2.15—1.65. Супесь разноцветная (серая, серо-коричневая, светло-коричневая) с горизонтальной слоистостью за счет изменения цвета и количества глинистого материала. В толще наблюдается волнистая слоистость за счет тонких прослоев суглинка коричневого. Отложения средней степени сортированности материала, показатели варьируют в пределах 0.29—0.39. Средний диаметр частиц составляет 0.051—0.073 мм.

-

8) 1.65—1.05. Песок алевритистый светло-коричневый, с горизонтальной слоистостью (dср = 0.093 мм при Sc = 0.54). По слою слоистость не всегда выдержана, прерывиста за счет тонких линз скопления крупного темно-коричневого алеврита.

-

9) 1.05—0. Горизонтальное и горизонтально-волнистое переслаивание песка светло-коричневого мел

козернистого и песка алевритистого темно-коричневого. В верхних 0,6 м слоистость менее выражена, сглажена деятельностью корневой системы растений и мелких землероев.

Результаты и обсуждение

Расширение дна долины р. Куи в голоцене происходило за счет денудации послеледниковой террасы и коренных берегов [2, 5]. В районе исследования (рис. 1) река хорошо меандрирует и образует серию излучин. Пойма представлена набором изогнуто-гривистых пойменных сегментов, на которых выделяются возвышенные гривистые участки, ложбины и старицы, указывающие на конечные положения русла перед спрямлением. По морфологии выделяется сегментно-гривистая пойма, образованная при смещении по дну долины крутых меандров петлеобразной формы, которые в настоящее время наблюдаются в виде право- и левосторонних староречий, а также сегментно-гривистая пойма, образованная при развитии меандров современного русла.

Исследуемое староречье представляет собой озеро вытянутой петлеобразной формы, расположенное в глубине поймы. Современное русло подрезает старич-

|

I дубина слоев, м |

Литология К-11 |

1 |

D О 1 |

Фации |

Гранулометрический состав |

Сред, диаметр, dCp, мм |

Коэф, сортиров ки, Sc |

|

|

• е • е • е • |

20 X |

0 (%) |

||||||

|

ж ж * ж е ж ■ |

||||||||

|

.----■-----:--- - - - ■ |

- 12 |

0.053 |

0.50 |

|||||

|

1.05 1.65 2.15 |

-1 -1 -9 |

3 |

§ X X V )X О X |

0.093 0.051 0.073 0.055 0.244 0.028 0.034 0.046 0.053 0.024 0.09 |

0.54 0.29 0.39 0.41 0.58 0.41 0.43 0.52 0.56 0.49 0.60 |

|||

|

♦— •---•— •___• • • • |

||||||||

|

• •••••• |

||||||||

|

л-----•----•_----■-----а-----•-----1----•_ |

||||||||

|

- 8 |

||||||||

|

2.45 2.75 3.0 3.1 4.15 |

-6 -&C 4000170 -4 -3 -2 -1 |

|||||||

|

— ~ 111 __ |

||||||||

|

— T -^— T' V ^ т V z У \ —т z |

ее сз X X X н и |

|||||||

|

— T • ^ — v • ^ — Z • |

||||||||

|

• • • • • - • . |

||||||||

фракция 1—0.1 мм фракция

0.01-0.001 мм фракция

0.1-0.01 мм

Растительные остатки

Рис. 2. Литологическая характеристика старичных отложений разреза К-11

Fig. 2. Sequence of the oxbow-lake deposits K-11

ные отложения, что делает возможным их литологическое описание и опробование (рис. 2).

Генезис осадков обн. К-11 связан с образованием старичного водоема, сформированного при спрямлении меандра в результате прорыва его шейки. В развитии старицы Е. В. Щанцер выделяет три стадии: проточную, озерную и болотную, соответствующие этапам ее зарастания и накопления старичных осадков [8].

Нижняя часть разреза (пачка 1, слои 1—4) мощностью 1.4 м представлена старичной фацией. В нижней части пачка сложена песком мелкозернистым (слой 1), формирование которого произошло в первую стадию развития озера, когда в палеорусле сохранялся полу-проточный режим с новым руслом. Перекрывается песок алевритом серо-сизым вязким. В средней части фации осадки оторфованы, наблюдаются тонкие прослои песка (слой 3). Выше слоистость становится неясной и преобладает торф алевритистый серо-черный, мощностью 0.25 м. Накопление отложений связано с седиментацией в застойном озерном водоеме при изолировании старицы от главного русла и соответствует второй и третьей стадиям зарастания старицы. Только в более полноводные годы при обильном половодье в зарастающее озеро полыми водами приносилось незначительное количество тонкозернистого песка. Начало образования торфа может свидетельствовать о времени отмирания палеорусла. По данным радиоуглеродного датирования подошвы торфа (1000±70) л. н. IGAN 5640), спрямление русла произошло в среднем субатлантическом периоде. При прорыве шейки меандра новое русло стало смещаться вниз по течению и уклоняться влево, на что указывает характер искривления пойменных грив формирующегося пойменного сегмента и развитие левого меандра современного русла. Близость активного русла к изучаемому разрезу сменило органическое осадконакопление на минеральное и началось формирование фации пойменного аллювия.

Пойменная фация мощностью 2.45 м (пачка 2, слои 5—8) представлена крупным алевритом серо-коричневым и песком мелкозернистым светло-коричневым. Наблюдается горизонтальная, волнистая, горизонтально-прерывистая слоистость, проявляющаяся за счет изменения цвета отложений. Верхние 0.6 м пачки переработаны почвообразовательными процессами в почву лугового типа.

На пойме широко представлены растения семейства злаковых и разнотравье. Вдоль реки растут ивы, березы, ольха. В пониженных переувлажненных участках поймы произрастают водно-болотные растения.

Из слоев 1—6 отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ. Во всех пробах обнаружены споры и пыльца. В результате проведенного анализа выделено шесть спорово-пыльцевых комплексов (рис. 3).

В общем составе спорово-пыльцевого комплекса I превалируют споровые растения (более 61 %). Пыльца древесных пород составляет до 32.8 %, трав — более 14 %. Среди древесных форм доминируют мелколиственные породы, в первую очередь виды рода Betula sp.: Betula sect. Fruticosae преобладает (более 32 %), участие Betula nana составляет до 16.5 %, Betula sect. Albae — 13 %. Доля хвойных пород Picea sp., Pinus sylvestris существенно меньше. Отмечена ольха Alnus sp., ива Salix sp., ольховник Alnaster sp. В группе травянистых преобладает пыльца злаков Poaceae (почти 20 %), встре чены осоки Cyperaceae, полыни Artemisia sp., маревые Chenopodiaceae, Ericaceae/Vacciniaceae. Состав мезофильного разнотравья представлен видами семейств Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, Asteraceae, Polemoniaceae, Rubiaceae, Cichoria-ceae, Brassicaceae и другими. Среди споровых растений господствуют Sphagnum sp. (54 %) и папоротники сем. Polypodiaceae (почти 40 %). Остальные отмечены в значительно меньшем количестве: плауны Lycopodium cla-vatum, L. complanatum, L. appressum, L. annotinum, Lycopodium sp., а также виды Botrychium sp., Pteridium sp., Selaginella selaginoides.

Таким образом, в рассматриваемый нами период господствовали разреженные лесные группировки из березы и ели с участием сосны. В кустарниковом ярусе развивались сфагново-ерниковые сообщества — заросли кустарниковых берез, ив, ольховника с напочвенным покровом из сфагновых мхов; на открытых участках распространялись луга и папоротниковые сообщества.

В спорово-пыльцевом комплексе II пыльца древесных растений и спор составляет примерно равные доли (39—42 %), выше по разрезу участие древесных форм постепенно возрастает. Трав отмечено более 19 %. В группе древесных основной состав видов и структура остаются прежними. Происходит уменьшение доли Betula nana. Встречено единичное зерно липы Tilia sp. — тонкое, переотложенное. Состав пыльцы травянистых растений сохраняет свое разнообразие. Превалирует пыльца Poaceae, ее количество достигает 29 %, затем резко уменьшается. Отмечены Cyperaceae, Ericaceae/Vacciniaceae, единична пыльца ксерофитов ( Artemisia sp., Chenopodiaceae). Мезофильное разнотравье представлено семействами Polygonaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Primulaceae, Apiaceae и другими. Среди споровых растений господствуют папоротники из сем. Polypodiaceae (почти 56 %) и Sphagnum sp. (более 41 %). Остальные отмечены в значительно меньшем количестве .

Палинологический спектр этой зоны свидетельствует о том, что на территории происходило дальнейшее распространение лесных и кустарниковых группировок, состоящих в основном из березы sect. Fruticosae с примесью ели, сосны, ольхи.

В спорово-пыльцевом комплексе III преобладают древесные растения (около 54 %) и травы (до 46 %). Количество спор невелико. Среди древесных форм по-прежнему доминируют виды рода Betula sp., но соотношение их изменяется: Betula sect. Albae возрастает почти до 25 %, доля Betula sect. Fruticosae снижается до 22 %, Betula nana — до 3 %. Количество пыльцы хвойных увеличивается: Picea sp. встречено около 17 %, Pinus sylvestris — почти 15 % . Достаточно широко представлена пыльца Alnus sp. (около 8 %). В небольших количествах отмечена пыльца Salix sp., Alnaster sp. Единично встречены представители неморальной флоры: Ulmus sp. и Tilia sp., возможно, заносные. Состав травянистых растений довольно разнообразен. Превалирует пыльца Cyperaceae (20 %) и Poaceae (почти 19 %). Присутствуют Chenopodiaceae, Artemisia sp., Ericaceae/ Vacciniaceae. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Apiaceae, Asteraseae Primulaceae и др. Отмечены представители влаголюбивой Menyanthaceae. Среди встре- 19

|

ЯСВф |

ос < co |

CO < |

3 |

< V) |

||||||

|

«3*0UUnO)l аябапчияи-оеодоиэ |

> |

> |

— |

|||||||

|

ds wntpodoaA"] 2 |

||||||||||

|

шns$ЭJddy doaX"] 2 |

||||||||||

|

uirneueidwoo dodAq 2 |

||||||||||

|

oCeps dooXi ° |

||||||||||

|

шпицоииу dodXq 2 |

||||||||||

|

uiBeos црцвврд 2 |

||||||||||

|

Lunipuaid 2 |

||||||||||

|

шпщэАлод 2 |

||||||||||

|

шп)»81пЬз 2 |

||||||||||

|

# 8 1 8 1 e 8 |

<"A;i |

7 |

||||||||

|

аеаэе«и1ээед/эеэзеэиз 2 |

||||||||||

|

аеаэеи|веюд 2 |

||||||||||

|

аеаэетиеХиаи 2 |

||||||||||

|

ujniqiqdiue iunix>6A|0d 2 |

||||||||||

|

аяннэиэМиоан 2 |

||||||||||

|

aeaoeiqny 2 |

||||||||||

|

jeydnN 2 |

||||||||||

|

luniU0LU9|0d 2 |

||||||||||

|

aeaaetaisv 2 |

||||||||||

|

aeaoeuoyoio 2 |

||||||||||

|

eueiiajeA 2 |

||||||||||

|

шп;)Э1|ец1 2 |

||||||||||

|

aeaaeidy 2 |

||||||||||

|

aeaoeiueeg 2 |

||||||||||

|

aeaoenXqdoAjeo 2 |

||||||||||

|

аеаэ€)пэипиеу 2 |

||||||||||

|

aeaaeaissetg 2 |

||||||||||

|

aeaoejOeuo 2 |

i^^. |

|||||||||

|

aeaoeoiyn 2 |

||||||||||

|

aeaoe6ejFxes 2 |

^11 |

|||||||||

|

шnuoбЛ|Od 2 |

||||||||||

|

aeaaeuo6X|Od ° |

||||||||||

|

aeaoeiin 2 |

||||||||||

|

etpaydg 2 |

||||||||||

|

к * | 8 | | 8 ^5 = 3 5 ’ 1 8 |

z£&+S< |

в. |

||||||||

|

eueu einjag 2 |

||||||||||

|

aesooqnjj ioas einjag |

||||||||||

|

eeqiv i»s einyg o |

||||||||||

|

ds einiag о |

||||||||||

|

jaiseuiv 2 |

||||||||||

|

еч<1 2 |

||||||||||

|

$пшщ 2 |

||||||||||

|

”I»S S |

||||||||||

|

1 8 ц 8 3 = 8 5 ® c |

||||||||||

|

•*=**♦ **=• |

||||||||||

|

# s 8 I 8 i 5 8 8 |

-^4 |

|||||||||

|

ehcedgo oN |

о 22 £22222 |

|||||||||

|

bHJOUOIHU |

j t/iл:л |

I e1111*ii П iSt <«|tj|t|l‘lle.,i‘ii* |

। i'h । । । и । i । и 1' 1 1 1 1 1 1 11 1 1 г 11 • |

|||||||

(и) енидАиj

Fig. 3. The spore-pollen diagram of sediments from the Kuya-11. Legend of symbols on the lithology see. Fig. 2.

1 — Sum Ap., 2 — Sum Nap., 3 — Sum spores, 4 — Sum of pollen broadleaf species, 5 — Alnus, 6 — Betula, 7 — Pinus, 8 — Picea, 9 — Herbs, 10 — Poaceae, 11 — Ericaceae, 12 — Carex, 13 Artemisia, 14 — Chenopodiaceae, 15 — Lycopodium, 16 — Polypodiaceae, 17 — Bryales, 18 — Sphagnum.

ченных споровых растений доминируют зеленые мхи ( Bryales sp., лесные представители, торфообразователи), их численность очень велика. Среди других спор преобладают папоротники сем. Polypodiaceae (более 58 %). В меньших количествах присутствуют Sphagnum sp., плауны , Botrychium sp., Pteridium sp., Selaginella selaginoides.

Происходило развитие елово-березовых лесов с примесью сосны, ольхи и ивы. На почвенном покрове были распространены зеленомошники. На открытых территориях развивались папоротники и луговые ценозы.

Спорово-пыльцевой комплекс IV имеет схожую структуру с комплексом III. Комплекс выделен за счет уменьшения доли хвойных пород: Picea sp. встречено около 5 %, Pinus sylvestris — 10 %. Растительность отражает распространение березовых лесов с примесью ольхи, сосны, ели и ивы.

В спорово-пыльцевом комплексе V по-прежнему преобладает пыльца древесных пород. Доля трав вверх по разрезу уменьшается до 20 %, споровых растений — до 13—24 %. Среди древесных форм превалируют виды семейства Betulaceae. Среди них основное количество составляет пыльца Betula sect. Albae (около 30%), меньше отмечено Betula sect. Fruticosae (22 %), ольхи содержится до 16 %. Вновь значительное участие в составе комплексов принимает пыльца хвойных. Единично встречена Abies sp. Среди широколиственных пород отмечены единичные переотложенные представители Ulmus sp. В группе травянистых растений доминирует пыльца Cyperaceae (до 28 %). Отмечены Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia sp., Ericaceae/Vacciniaceae. Доля мезофильного разнотравья уменьшается. Встречены Ranunculaceae, Polygonaceae, Primulaceae, Rosa-ceae, Apiaceae, Cicoriaceae, Brassicaceae и др. Отмечен влаголюбивый Polygonum amphibium . Среди споровых растений господствующее положение занимают то Sphagnum sp., то папоротники из сем. Polypodiaceae. Встречены плауны Lycopodium sp., L. clavatum, L. com-planatum, L. selago, L. annotinum, а также виды Botrychium sp., Pteridium sp., Selaginella selaginoides.

Таким образом, в рассматриваемый нами период лесная растительность сохраняет господствующее положение. Широкое развитие получили таежные леса с преобладанием березы и ели, со значительным участием сосны с примесью ольхи и ивы. Развиты травянистые ассоциации из мезофильного разнотравья.

В спорово-пыльцевом комплексе VI основную долю составляет пыльца древесных растений (более 59 %). Количество трав около 25 %, спор — до 20 %. Среди пыльцы древесных доминирует Betula sect. Albae (33 %). Участие Picea sp. возрастает до 22 %, количество пыльцы Pinus sylvestris составляет почти 18 %. Широколиственных пород не отмечено. Состав травянистых растений в целом сохраняется. Осоки преобладают (более 30 %). Отмечены злаки, полыни, маревые. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Asteraseae, Apiace и др. Встречена пыльца влаголюбивого Nuphar sp. Среди споровых господствуют папоротники и сфагнум. Содержание других компонентов невелико.

Данный спорово-пыльцевой спектр отражает развитие елово-сосновых, елово-березовых, березовых лесов. Открытые участки местообитаний были заняты луговыми ценозами.

Выводы

Таким образом, изучение отложений разреза К-11 выявило четкую последовательность осадконакопления старичного аллювия, перекрытого пойменными осадками. Спрямление русла и формирование озера произошло во второй половине субатлантика.

Пыльцевые спектры (комплекс I и II) указывают на формирование тундровой и лесотундровой растительных зон во время раннего субатлантического периода (SA-1). В составе преобладали разреженные группировки из березы и ели с участием сосны. В кустарниковом ярусе развивались сфагново-ерниковые сообщества. Во время потепления среднего субатлантического периода (SA-2) произошло распространение елово-березовых лесов (комплекс III) с примесью ольхи. Волна похолодания позднего субатлантического периода (SA-3) привела к распространению березовых лесов с примесью ольхи, сосны, ели и ивы (комплекс IV). Пыльцевые комплексы V и VI отражают распространение елово-сосновых, елово-березовых, березовых лесов в субатлантический — современный (SA-R) климатический периоды.

Работа частично выполнена в рамках темы «Био-геологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны Баренцевоморскогорегиона, Тимана и западного склона Урала» ГР № AAAA-A17-117121140081-7.

Список литературы Палеогеографические и седиментационные особенности формирования старичных отложений в палеорусле реки Куи на северо-западе Большеземельской тундры

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Буравская М. Н., Голубева Ю. В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена Европейского Северо-Востока России. М.: ГЕОС, 2015. 224 с.

- Буравская М. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Исаков В. А., Воробьев Н. Н. Ландшафтно-климатические условия развития почвенного покрова долины нижнего течения р. Куи в голоцене // Почвы России: вчера, сегодня, завтра: всерос. науч. конф. Киров, 2017. С. 32-36.

- Гричук В. П., Заклинская Е. Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М.: ОГИЗ ГЕОГРАФГИЗ, 1948. 224 с.

- Качинский Н. А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. М., 1958. 192 с.

- Лавров А. С., Потапенко Л. М. Неоплейстоцен Печорской низменности и Западного Притиманья (стратиграфия, палеогеография, хронология). М., 2012. 191 с.

- Никифорова Л. Д. Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 1982. С. 154-162.

- Пыльцевой анализ. М.: Гос. изд-во геолог. лит-ры, 1950. 571 с.

- Шанцер Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований // Тр. ГИН АН СССР; Вып. 161. М.: Изд-во АН СССР, 1966. 240 с.

- Erdtman G. Erdtman's Handbook of Palynology. 2nd ed. / Ed. S. Nilsson, J. Praglowski. Copenhagen, 1992. 580 pp.