Палеогеографические обстановки осадконакопления в Родионовское межледниковье в верхнем течении р. Сейды (по данным палинологического и диатомового методов)

Автор: Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (334), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения межморенных отложений среднего неоплейстоцена палинологическим и диатомовым методами. Межморенные отложения отнесены к родионовскому межледниковью. Выделено два климатических оптимума: в нижнем оптимуме доминирует пыльца Pinus sylvestris, в верхнем - Picea sp., Pinus sylvestris. В целом формирование отложений происходило в мелководном пресноводном водоеме.

Межледниковье, палинология, диатомовый анализ, палеогеографические обстановки

Короткий адрес: https://sciup.org/149141375

IDR: 149141375 | УДК: 551.89+551.793 | DOI: 10.19110/geov.2022.10.4

Текст научной статьи Палеогеографические обстановки осадконакопления в Родионовское межледниковье в верхнем течении р. Сейды (по данным палинологического и диатомового методов)

Четвертичные отложения на северо-востоке Печорской низменности имеют большое распространение. В бассейне реки Сейды их мощность составляет 100—120 м. Наиболее хорошо они представлены в верхнем течении реки. Береговые разрезы обычно сложены валунными суглинками и разделяющими и перекрывающими их осадками водного генезиса [7]. Согласно проведенным ранее исследованиям в этом районе, нижний горизонт ледниковых образований датируется печорским (днепровским) временем, а верхний — вычегодским (московским) [1, 2], что также подтверждено серией оптико-люминисцентных дат (OSL) порядка 180—190 тыс. лет. Межморенные отложения, в частности древние торфяники, согласно данным уран-ториевого метода (Th/U), имеют возраст 200 ± 30 тыс. лет [3], что свидетельствует об их формировании в родионов-ское (шкловское) время. Целью настоящих исследований была реконструкция палеогеографических условий накопления межледниковых осадков в обн. Сд-3 в бассейне р. Сейды с использованием палинологического и диатомового методов, которые наиболее эффективны для выявления изменений природной среды.

Материалы и методы исследований

Обн. Сд-3 расположено на левом берегу р. Сейды (рис. 1) в 1.7 км выше устья руч. Тыня-Силова-Шор. Протяженность обнажения 600 м.

В нижней части обнажения залегает валунный суглинок, сизый, плотный, видимой мощностью около 4.2 м. Над ним вскрываются ленточные глины буро-сизые, мощностью 35 см. Выше в интервале глубин 4.55— 4.70 м залегает глина гумусовая черная, с пятнами и затеками ожелезнения. Её перекрывает торф коричневато-бурый, с шоколадным оттенком, плотный. Мощность торфа составляет от 0.3 до 0.7 м. Выше в интервале 5.55— 5.95 м лежит суглинок светло-сизый, с прослоями средне- и крупнозернистого песка. Над ним вскрыта глина светло-сизая, вязкая, влажная, с пятнами и затеками ожелезнения, неслоистая, мощностью 0.2—0.4 м, перекрытая супесью светло-коричневой. Мощность слоя

Ненецкий автономный округ

Воркута

«„.yl

Обн.Сд-1

^спублика Коми __--

Рис. 1. Схема расположения обнажений на изученном отрезке р. Сейды [7]

Fig. 1. Scheme of location of outcrops on the studied segment of the Seyda River [7]

[Обн.Сд-4]

экологической структуры диатомовых комплексов представлялись в виде диаграммы.

Палинологический анализ

, i.’V^Ci#"^

15 km

1.15 м. Эти межморенные отложения покрывает второй ледниковый горизонт, представленный валунным суглинком, сизым, плотным, мощностью 7.5 м.

Межморенные отложения в интервале глубин 4.2— 7.5 м изучены палинологическим и диатомовым методами.

Химическую обработку проб для палинологических исследований осуществляли с использованием общепринятых методик: щелочной Л. Поста, сепарационной В. П. Гричука, а также ацетолизной методики Г. Х. Эрдтмана [10]. Изучение спор и пыльцы проводили с помощью цифрового биологического микроскопа Motic BA 300 при увеличении 420. Споровопыльцевые диаграммы строились с помощью программы TILIA. Интерпретация и расчет результатов спорово-пыльцевого анализа проводилась групповым способом. Споры и пыльца в спектрах объединялись в группы (пыльца деревьев и кустарников, пыльца трав, споры), далее определяли процентное содержание видов спор и пыльцевых зерен от 100 % отмеченных форм.

Обработка образцов на диатомовый анализ проводилась по общепринятым методикам [4, 5]. Створки изучались с помощью того же микроскопа. Так как большинство диатомовых водорослей, отмеченных нами в отложениях, встречаются в современных водоемах, экология их хорошо известна. Характеристики диатомей рассматривались с учетом литературных данных [4, 8, 9, 11] по четырем признакам: местообитанию, отношению к солености, отношению к рН среды и биогеографии. Расчеты проводились по числу видов и по количеству экземпляров. Результаты изучения

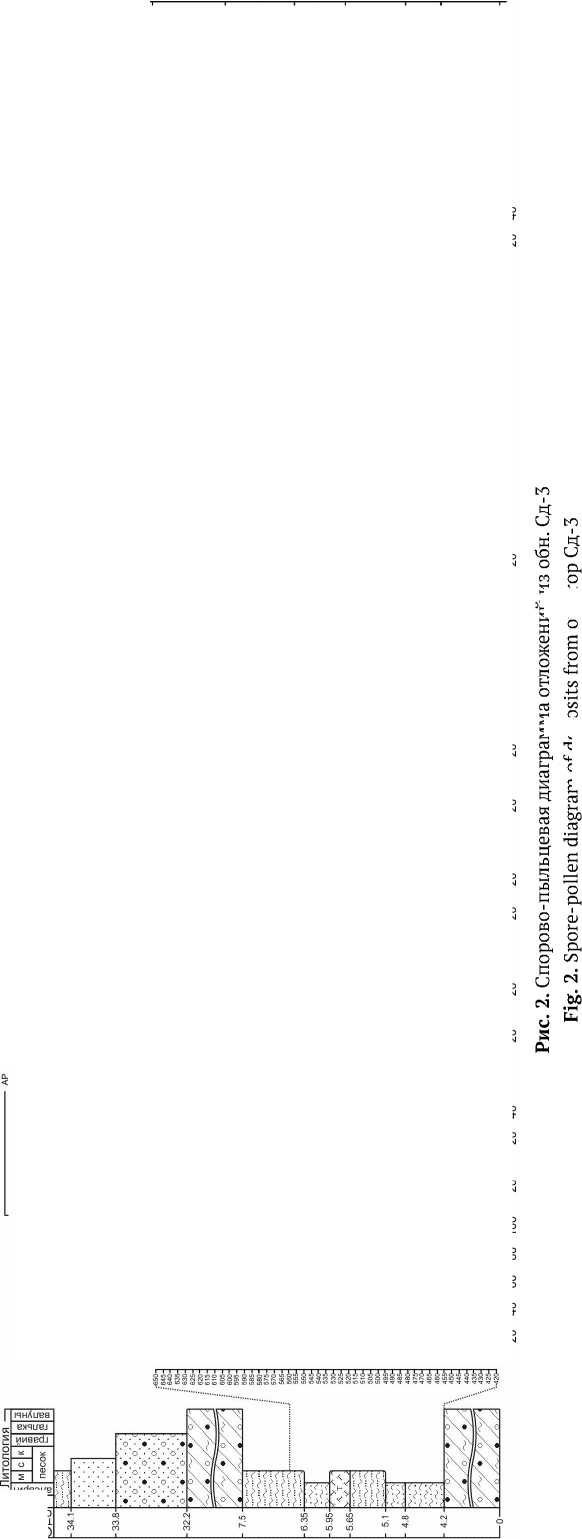

На основании проведенного палинологического анализа выделены шесть спорово-пыльцевых комплексов (рис. 2).

В общем составе комплекса I (инт. глубин 4.20— 4.55 м) чаще преобладает пыльца травянистых растений (37.6—55.6 %), пыльца древесных составляет более 27.8—51.7 %. Споровых встречено 7.6—24.1 %. Среди отмеченных древесных форм основная доля приходится на мелколиственные породы, в первую очередь это виды рода Betula L.: Betula sect. Albae (до 19.5 %), Betula sect. Fruticosae (около 13 %), Betula nana (до 7.6 %). В группе хвойных пород: Pinus sylvestris (почти 5 %), Picea sp. либо отсутствует, либо участие ее незначительно (до 2 %). В небольшом количестве встречены ольха и ольховник. В составе травянистых растений значительно участие полыней Artemisia sp. (до 15 %). Отмечены осоковые, бруснично-вересковые, злаки, маревые, разнотравья с преобладаем Polygonaceae (до 22 %). Среди споровых растений превалируют сфагновые мхи. Состав спорово-пыльцевого комплекса отражает условия начала межледниковья и формирование тундровой и лесотундровой растительности.

В комплексе II (инт. глубин 4.55—4.8 м) возрастает роль пыльцы древесных растений (до 73 %) за счет снижения роли травянистых (8.7 до 22.4 %). Среди древесных форм по-прежнему преобладают виды рода Betula L.: Betula sect. Albae (до 22.8 %), Betula sect. Fruticosae (16 %) , Betula nana (до 10 %). В группе хвойных растений существенно увеличивается доля Pinus sylvestris ( 16 %), Picea sp. (до 5 %). Пыльца ольховника Alnaster sp. исчезает. Группа травянистых растений становится малочисленной и менее разнообразной. Встречена единичная пыльца влаголюбивой Nufaraceae. Среди споровых растений преобладают сфагновые мхи Sphagnum sp . (до 17.8 %). Комплекс свидетельствует о распространении лесных ландшафтов, на фоне улучшения климатической обстановки.

В общем составе комплекса III (инт. глубин 4.85— 5.2 м) по-прежнему доминирует пыльца древесных растений, возрастает количество спор. Среди древес-

s

5 5

ВХ1Э1Л110 веняиэ! -ИЭ0Н10

indaauB ениш

|

eiqaehquiqu-oeodouQ |

> |

> |

= |

= |

— |

||

|

S9piOUO6s|9S B||9Ul6e|9S- |

V\ /-s |

||||||

|

шnssэJdв •"]_ |

______L |

||||||

|

o6b|9S t |

- F |

||||||

|

ds шnlpodoэЛ■|_ |

|||||||

|

SU96und ’1- |

|||||||

|

шпицоиив "i |

_______E |

||||||

|

iun;BUB|diuoo i_ |

F |

||||||

|

шщвлвр шnlpodooЛ1 |

|||||||

|

9E93EipodX|O |

|||||||

|

шnu6вцdS- |

.O |

||||||

|

9В9ЭВ1и0ШЭ|0Н- |

|||||||

|

ЭВЭ0ВЭ1РП- |

_______E |

||||||

|

эвээвивиэ|вд_ |

F |

||||||

|

9E93EIUEJ9Q_ |

|||||||

|

9B90EqBJ_ |

_______E |

||||||

|

9B93EJ9S0JQ_ |

|||||||

|

9B90BJBjnN_ |

_______L |

||||||

|

_______E |

|||||||

|

______L |

|||||||

|

aeaoejapv |

___L |

||||||

|

ШПДЭ1|ЕЦ_|_ |

|||||||

|

9B90BldV_ |

к........- |

||||||

|

9BaoB||XqdoXjB3_ |

|||||||

|

зтошэвшвцз snqny_ |

|||||||

|

9E93ES0y_ эвээв|пэипиву_ |

|||||||

|

s _ / |

|||||||

|

9B93B0ISSBjg_ |

F |

||||||

|

авээвибвио- |

|||||||

|

шnlqЛqdшE iunuo6X|Od_ |

F |

||||||

|

шпио6Л|о^_ |

/\ |

—-X F |

|||||

|

9E93EUO6X|Od_ |

.O |

||||||

|

ЭЕЭЭВ1и1ЭЭЕД/ЭВЭЭВЭиЗ_ |

|||||||

|

Risimauw |

|||||||

|

aeanRiadXQ |

|||||||

|

9E93E0c|_ |

^^^^^^1 |

||||||

|

_______________ds в|гдэд_ |

|||||||

|

aesooitny pas В|п;эд_ 9Rq|y qoas R|n]ag |

|||||||

|

.O |

|||||||

|

jgpEUiV- |

|||||||

|

su;s9A|Xs snuid_ |

8 |

||||||

|

■8 |

|||||||

|

о |

|||||||

|

sajods+dVN+dv |

■S |

||||||

S

ных форм превалирующими становятся виды хвойных растений: численность сосны Pinus sylvestris значительно увеличивается — до 36 %, ели Picea sp. — до 6—16 %. Участие березы уменьшается. Доля травянистых растений еще больше снижается. Среди споровых растений сфагновые мхи сохраняют свое преобладающее значение. Палинологические спектры свидетельствуют о том, что в это время были развиты хвойные сосново-еловые леса с участием березы.

Комплекс IV (инт. глубин 5.25—5.55 м) отражает снижение роли пыльцы древесных растений. Участие хвойных немного уменьшается: Pinus sylvestris — до 23 %, ели Picea sp. — до 7 %. Доля рода Betula L. возрастает, особенно количество Betula sect. Fruticosae — до 14.3 %. Состав травянистых растений не меняется. Участие Sphagnum sp . еще более возрастает. Споровопыльцевые комплексы указывают на сокращение роли лесов в ухудшающихся климатических условиях и распространение лесотундры.

В комплексе V (инт. глубин 5.6—6.0 м) фиксируется увеличение доли пыльцы древесных растений (около 71 %). Вновь доминируют хвойные растения. Численность ели Picea sp. достигает почти 29 %, сосны Pinus sylvestris — 30 %. Существенно снижается участие березы. Состав пыльцы травянистых растений достаточно разнообразен. Встречаются злаки Poaceae, осоки Cyperaceae, бруснично-вересковые Vacciniaceae-Ericaceae, ксерофиты: Artemisia sp. и Chenopodiaceae. В составе мезофильного разнотравья отмечаются представители Rosaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Apiaceae, Polemoniaceae, Brassicaceae, Menyanthaceae, Polygonum amphybium и др. Среди споровых растений по-прежнему преобладают сфагновые мхи, единичны плауны Lycopodium complanatum, L. clavatum, L.pungens, L. selago и Sellaginella selaginoies. Палинологические спектры свидетельствуют о том, что в это время при улучшении климатических условий развивались хвойные еловые леса с примесью сосны и березы.

Комплекс VI (инт. глубин 6.05—6.5 м) отражает преобладание травянистых растений (до 61 %). Среди отмеченных древесных форм на первое место выходят мелколиственные породы сем. Betulaceae. В группе хвойных пород значительно сокращается доля пыльцы Pinus sylvestris (18 %), Picea sp. (до 10 %). В составе травянистых растений заметно возрастает участие злаковых (до 15.3 %), полыней (до 7.7 %) и разнотравья. Среди споровых растений преобладают как сфагновые мхи, так и папоротники. Состав спорово-пыльцевого комплекса отражает ухудшающиеся климатические условия, деградацию лесной и формирование тундровой и лесотундровой растительности.

Список литературы Палеогеографические обстановки осадконакопления в Родионовское межледниковье в верхнем течении р. Сейды (по данным палинологического и диатомового методов)

- Андреичева Л. Н., Дурягина Д. А. Новые данные по стратиграфии среднего плейстоцена Печорской низменности // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII Геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар, 1999. Т. II. С. 184—187.

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Буравская М. Н., Голубева Ю. В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена Европейского Северо-Востока России. М.: ГЕОС, 2015. 224 с.

- Астахов В. И., Мангеруд Я., Свенсен Й. И. Трансуральская корреляция верхнего плейстоцена Севера // Региональная геология и металлогения. 2007. № 30—31, С. 190—206.

- Диатомовый анализ / Отв. ред. А. И. Прошкина-Лавренко. Кн. 1. Общая и палеоботаническая характеристика диатомовых водорослей. Л.: Госгеолиздат, 1949. 239 с. Кн. 2. Определитель. Порядки Centrales и Mediales. Л., 1949. 442 с. Кн. 3. Определитель. Порядки Pennales. 1950. 635 с.

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные) / Отв. ред. А. И. Прошкина-Лавренко. Л.: Наука, 1974. Т. I. 403 с.

- Дурягина Д. А., Коноваленко Л. А. Палинология плейстоцена северо-востока европейской части России. СПб.: Наука, 1993. 124 с.

- Исаков В. А., Воробьёв Н. Н. Строение четвертичных отложений в долине р. Сейды // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 30-й науч. конф. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2021. С. 31—35.

- Лосева Э. И., Стенина А. С., Марченко-Вагапова Т. И. Кадастр ископаемых и современных диатомовых водорослей Европейского Северо-Востока. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 160 с.

- Прошкина-Лавренко А. И. Диатомовые водоросли — показатели солености воды // Диатомовый сборник. Л., 1953. С. 186—205.

- Пыльцевой анализ. М.: Госгеолитиздат, 1950. 571 с.

- Krammer K. & Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 1. Naviculaceae // Süwasserflora von Mitteleuropa (berg. von A. Pascher). 2/1. Stuttgart, 1986. 876 S.