Палеоэкологические аспекты изучения антропологических материалов эпохи позднего неолита из Гомолавы (Сербия) (предварительное сообщение)

Автор: Добровольская М.В., Иованович М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

Сайты культуры Винчи привлекают внимание исследователей в связи с проблемами развития до цивилизации в Юго-Восточной Европе. В этой публикации рассматриваются возможности, предлагаемые антропологическими источниками для изучения социально-экономической динамики неолитических (и неоэнеолитических) культур с использованием скелетных материалов из Гомолавы (Сербия). Состояние мужских зубов и челюстей позволяет предположить, что способ использования их зубов в экономической деятельности (вероятно, для подготовки охотничьего оружия) был чрезвычайно архаичным: в позднем палеолите, мезолите и неолите есть прямые параллели групп населения в Евразии. Признаки символической трепанации, обнаруженные на мужских черепах, указывают на то, что традиции ритуала были реализованы в эпоху, предшествовавшую распространению производственной экономики. Как правило, реконструкция образа жизни и некоторые аспекты культовой деятельности дают основание предположить, что образ жизни этих людей сохранил многие традиции, характерные для охотников-собирателей.

Поздний неолит, эпоха раннего металла, балканы, биоархеология, скелетная биология, палеопатология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328637

IDR: 14328637

Текст научной статьи Палеоэкологические аспекты изучения антропологических материалов эпохи позднего неолита из Гомолавы (Сербия) (предварительное сообщение)

Процесс неолитизации, изменение социальной жизни и хозяйственного уклада в обществах, характеризующихся ранними стадиями развития производящего хозяйства, во многом не прояснены и не известны. Поэтому памятники эпохи неолита неизменно остаются предметом самого пристального изучения в мировой археологической науке. Как известно, неолитизация Европы, «запущенная» переднеазиатскими влияниями, развивалась, прежде всего, на Балканах и в сопредельных регионах.

Особую ценность имеют материалы, происходящие с территорий «инициального» неолита Европы. Бассейн Среднего и Нижнего Дуная в этом отношении занимает особое положение, так как долины Савы, Дуная, Тисы и их более мелких притоков были территорией, наиболее активно освоенной носителями традиций ранненеолитических культур Старчево-Кереш-Криш-Караново I (Brukner, 1968. С. 32). Свидетельства появления производящей экономики, влияния культуры Малой Азии, сопровождаются появлением иного населения. Это подтверждается антропологическими материалами из слоев поселений и погребений этих ранненеолитических культур.

Особая группа проблем связана с изучением неолитических групп, возникших на основе «неолитических пионеров» Северных Балкан (Старчево-Криш-Караново I). Центральное место в кругу этих групп занимает культура Винча (VI–V тыс. до н. э.) ( Brukner , 1968. S. 93, Porčić , 2012. S. 23). Как известно, памятники культуры Винча привлекают широкий круг исследователей в связи с проблемами предцивилизационного развития Юго-Восточной Европы, с ближневосточными влияниями, как отмечалось еще в трудах выдающегося сербского историка и археолога М. Васича.

Длительное время существование, развитие ранних энеолитических традиций в ее пределах – также отличительная черта культуры. Постепенная прогрессивная динамика поселенческих структур вплоть до формирования поселенческих центров указывает на мощные ресурсы развития, которые были присущи этой культуре ( Brukner , 1968. S. 94).

В данной краткой публикации хотелось бы коснуться возможностей антропологического источника для изучения проблем социальной и хозяйственной динамики неолитических (нео-энеолитических) культур. Основанием к этому послужило небольшое исследование материалов многослойного поселения Гомолава, инициированное М. В. Добровольской в период краткого посещения Музея Войводины (Нови Сад, Сербия) и осуществленное благодаря сотрудничеству авторов.

Гомолава – широко известный многослойный телль, расположенный в 60 км от Белграда, в сербской провинции Воеводина, большая часть которой приходится на плодородные равнинные земли в долинах крупнейших балканских рек Савы, Дуная, Тисы.

Неолитическое поселение Гомолава находится на левом берегу р. Савы близ села Хртковцы. Холм памятника был известен еще в XVII–XVIII вв. В дальнейшем высокие паводки стали размывать юго-западный склон телля. Первым археологом, собравшим коллекцию находок, был М. Вохальски (1898) (Археологический музей Загреба). В начале XX в. (1904, 1908) были проведены первые раскопки и составлен первый план расположения памятника. Первые систематические полевые исследования c перерывами проводились Музеем Воеводины (Нови Сад) с 1953 до 1965 г. (Girič, 1988. С. 13). С 1965 по 1985 г. телль был раскопан и исследован большой международной командой специалистов, включавшей археологов из различных научных учреждений Сербии, Венгрии, Чехии, Нидерландов, Великобритании. По результатам этих масштабных работ (4,4 тыс. м2, мощность слоев около 6 м) в 1986 г. была проведена международная конференция, материалы которой вышли в свет двумя годами позже. Среди исследователей, наиболее детально изучавших неолитические и энеолитические слои Гомолавы, следует назвать Б. Брукнера, Е. Петровича, Н. Тасича, В. Йовановича. Антропологические материалы из погребений Гомолавы разносторонне изучены венгерским антропологом С. Зоффманн.

Нижние слои телля относятся к ранней стадии культуры Винча – 1а (этап Винча-Тордаш А-В1, по: Brukner , 1968). Они содержат остатки крупных жилищ, состоящих из одного помещения, а также большие ямы. Более поздние слои Гомолавы (1ab) характеризуются присутствием крупных двухкамерных жилых построек (Gomolava..., 1988). На заключительном этапе (1b) на поселении фиксируется плотная застройка жилищами существенно меньших размеров. Также важно отметить, что большинство построек погибло в огне ( Borič , 2009. S. 221–227). Все антропологические материалы происходят из погребений и ям, относящихся к позднему этапу развития культуры Винча 1b (этап Винча-Плоч-ник B1, B2,, С, согласно более ранней периодизации).

Две пр, ямые радиоуглеродные даты были получены по скелетам (Gr-7376 – 6010 ± 70, Gr-7374 – 5715 ± 75) в лаборатории Гронингена ( Waterbolk , 1988. P. 121). Возможно, возраст был несколько завышен из-за резервуарного эффекта. В публикации эта проблема не обсуждается.

В настоящее время проведено крупное исследование по датированию слоев Гомолавы ( Orton , 2012. P. 5). Даты, полученные по скелетам из погребений 7, 12, 21 и 25, укладываются во временной диапазон 4700–4600 лет до н. э. (Ibid. P. 18–19). Наиболее ранние слои 1а датируются временем 4900–4800 лет до н. э. (Ibid. P. 16).

Сюзанной Зоффманн были проведены реставрация, измерения и описания 23 индивидов ( Zoffman , 1974; 1987). Основываясь на результатах обработки краниологических данных, автор приходит к выводу о том, что люди из погребений Гомолавы сближаются со среднеевропейскими группами и не имеют ничего общего с восточносредиземноморскими анатолийскими морфотипами. Этот вывод особенно интересен в связи с тем, что материальная культура, напротив, указывает на переднеазиатские влияния.

В задачи этого исследования входило пополнить набор признаков, использованных С. Зоффманн. В части маркеров физиологического стресса фиксировались признаки эмалевой гипоплазии, васкулярные реакции на черепе. Отмечалась также локализация разного рода патологических проявлений: артрозов, остеофитозов, периоститов. Фиксировалась локализация межпозвоночных грыж. При описании состояния зубной системы отмечался не только факт износа или прижизненной утраты зуба, но более полное описание состояния зубочелюстной системы. Эти признаки и другие замечания отражены в таблице приложения.

Половозрастные показатели

Группа из некрополя Гомолавы имеет специфическую половозрастную структуру. Во-первых, среди 31 (или более) выявленного индивида только 2 скелета были идентифицированы как женские и еще 1 предположительно женский. Мужских индивидов не менее 17. Число детей – 9. Женские индивиды относятся к возрастам 18–21 и 20–24 года. Из двух погребений с женщинами одно – коллективное. Единственное уверенно женское погребение содержит останки молодой девушки, на позвоночнике которой встречены патологические проявления, связанные, возможно, с инфекционным процессом (рис. 1), уникальным для этой группы. На основании этих данных можно предположить, что мы имеем дело с гендерными особенностями в погребальном обряде. Трудно представить, чтобы группа могла существовать при столь незначительном проценте женщин, тем более если все они умирали в возрасте активного деторождения.

Рис. 1. Погребение 17. Патологические изменения на позвоночнике, связанные, вероятно, с инфекционным процессом

Средняя продолжительность жизни мужчин составляет около 43 лет. Этот высокий показатель может быть сопоставлен с данными, полученными при описании материалов из мезолитических некрополей Васильевка-1, Волошское ( Алексеев , 1972. С. 6), неолитических некрополей Вовниги I, Дериевка. Ясино-ватка. В некоторых из этих групп (Вовниги, Дериевка) показатели продолжительности жизни у мужчин и женщин также резко различны. Численное преобладание мужчин также типично для евразийских скотоводческих популяций эпохи ранней бронзы.

Процент детских погребений велик (32 %). Высокий процент детских погребений в некрополях неолитического оседлого населения – явление рядовое. Важно отметить, что некрополи с высоким процентом детских погребений встречаются и в мезолитическую эпоху (Тафоральт – 57 %, Колумната – 58 %) ( Алексеев , 1993. С. 43). Значительная доля детских погребений дает нам основание предполагать, что фиксируемые данные соответствуют показателям растущей популяции. К сожалению, мы не знаем пола погребенных детей. Имея в виду явную гендерную специфику погребального обряда, отнесемся к полученным данным с известной осторожностью. Возможно, реальный уровень детской смертности в группе был выше, а среди погребенных детей только (или преобладают) мальчики.

Показатели состояния здоровья

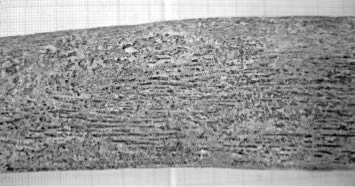

Половозрастная структура группы в значительной мере диктует картину состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся патологические проявления – возрастные дегенеративно-дистрофические изменения на позвоночнике и суставах. Это объясняется значительным возрастом большинства мужчин (старше 40). Среди других часто встреченных патологических состояний – периостит костей голени, причем в наибольшей степени затронута нижняя половина диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (рис. 2). В ряде случаев наблюдается утолщение большеберцовой кости в области нижнего эпифиза

Рис. 2. Погребение 20. Мужчина старше 50. Периостальная реакция на диафизе большеберцовой кости

(например, погребение 20). Начальная стадия развития процесса маркируется появлением продольной «исчерченно-сти» поверхностного слоя кортекса диафиза большеберцовой кости.

Аналогичные проявления, свойственные мужчинам в возрасте старше 30 лет, были отмечены при описании посткраниального скелета индивидов из некрополя позднего неолитического – энеолитического времени Сахтыш-IIа (Ивановская область) (Добровольская,

2005. С. 176). Появление хронического оссефицирующего периостита на голенях может быть связано с инфекционными заболеваниями, трепанематозами в частности. Однако отсутствие других диагностирующих признаков, а также явная зависимость развития патологического проявления от возраста индивидов указывают на иную причину.

Возможно, различные стадии развития нарушения функционирования периферических тканей кортикальной кости связаны с проявлением так называемой расколотой голени. Этот термин в медицине используется для обозначения различных последствий перенапряжения передней и задней большеберцовых мышц при резких изгибах в голеностопном суставе. Такие ситуации, очевидно, часто случаются при передвижении по пересеченной местности, прыжках, резких поднятиях из положения «на корточках» и других видах постоянного активного движения. Отягчающее влияние на развитие периостита может оказать развитие патологий венозных сосудов ног (варикоз). Эта патология также была встречена в серии обследованных материалов. Поэтому есть основания сформулировать гипотезу, что этот вид хронических заболеваний вызван механическим стрессом и отсутствием необходимого покоя после значительных динамических физических нагрузок и, следовательно, связан с образом жизни.

О значительных физических нагрузках свидетельствуют также часто встречающиеся межпозвоночные грыжи. Интересно отметить, что при этом отмечен всего один случай перелома (левое предплечье у мужчины в возрасте около 50 лет из погребения 22). Два давних перелома на костях черепа в данном случае не рассматриваются, так как могли быть получены, скорее всего, в конфликтной ситуации.

Если характеризовать детскую часть описываемой группы, следует отметить маркеры анемичных состояний. Скелетные останки детей в возрасте до 1 года (а их 5 из 9) не несут следов каких-либо заболеваний. У трех детей в возрасте от 5 до 10 лет отмечены те или иные признаки, связанные с анемичными состояниями. Это cribra orbitalia у индивидов из погребений 1/75 и 10 (рис. 3). Отмечен случай менингиальной геморрагии на внутренней поверхности затылочной кости черепа индивида детского возраста. Среди наиболее частых причин менингиальных геморрагий предполагаются паразитарные заболевания, влекущие развитие авитаминозов (Шульц, Козак, 2008. С. 284). Исследования детских материалов из средневековых и более поздних захоронений городского и сельского населения европейской России показали широкое распространение заболевания Меллера-Барлоу, проявляющегося в С- авитаминозе (цинга) детей младенческого возраста (Торопова, Бужилова, 2012. С. 75; Медникова и др., 2013. С. 115. Рис. 2, 3).

Рис. 3. Погребение 1/75. Ребенок в возрасте около 8 лет. Cribra orbitalia

Два случая криброзных изменений верхней части глазницы отмечены у двух женщин (погребения 7 и 17). Таким образом, нарушения здоровья, связанные с анемичными состояниями, вновь оказываются наиболее частыми и для группы «женщины и дети».

Один индивид (молодая женщина из п. 17), как уже отмечалось выше, характеризуется специфическими изменениями на позвоночнике (см. рис. 1). Поражены позвонки грудного и поясничного отделов. Других патологических признаков на скелете не обнаружено. Отсутствие генетического исследования не позволяет ставить четкий диагноз, но, возможно, это бруцеллез. Опубликованное проф. М. Мутоло с коллегами исследование (Mutolo et al., 2012. P. 254) указывает на аналогичные поражения позвоночного столба при доказанном бруцеллезе (проделано молекулярно-генетическое исследование, подтверждено присутствие генов Brucella spp.). Есть также вероятность того, что патологические проявления связаны с туберкулезом. Важно отметить, что и то и другое заболевание – зоонозной природы.

Состояние здоровья зубной системы может быть признано удовлетворительным. Низкий процент кариеса – 3,7 (по: Zoffman , 1987. S. 67), редкие случаи одонтогенного остеомиелита (2 индивида) могут быть расценены как высокие показатели. К этому следует добавить отсутствие проявлений эмалевой гипоплазии. Правда, значительная часть зубов взрослых индивидов сильно изношена, что снижает достоверность фиксации линий эмалевой гипоплазии.

Маркеры хозяйственной и культовой деятельности

При описании состояния зубной системы мужчин из Гомолавы нами отмечены случаи значительного износа зубных коронок и прижизненной утраты зубов. Практически все мужчины в возрасте старше 40 имеют сильно стертые зубы, особенно передние. В некоторых случаях можно проследить, что сильная стертость сопровождается диастемой, щипцевидным прикусом (рис. 4). Аналогичная картина встречена при описании состояния зубной системы индивидов из погребений могильника Южный Олений остров (Оленеостровский могильник) и ряда других европейских мезолитических некрополей ( Добровольская , 2006. С. 135). Столь же сходная картина отмечена и при описании мужчины зрелого возраста

Рис. 4. Погребение 20. Мужчина старше 50. Износ передних зубов. Диастема

из раннеголоценового погребения из могильника Минино-2 в Московской области ( Добровольская , 2012. С. 315). В этой же работе высказано предположение о том, что причины износа зубов и формирования диастемы связаны с использованием зубочелюстного аппарата в хозяйственных целях.

В некоторых случаях стертость верхних резцов у индивидов из Гомолавы настолько значительна, что смыкание зубов невозможно. Поэтому очевидно, что такой характер износа не мог сформироваться при «пищевом» использовании зубов. Такими зубами вообще было сложно что-либо откусить, сохранялась лишь функция пережевывания. Поверхность коронок, стертых до пульпы, гладкая, залощенная. До проведения микроскопических исследований делать вывод о причинах значительного износа коронок рано. Однако создается впечатление, что зубы использовались мужчинами в хозяйственных операциях.

В связи с этим хотелось бы упомянуть серию исследований японского антрополога Й. Кайфу, посвященных строению зубочелюстного аппарата у позд-неплейстоценовых–голоценовых жителей японских островов. Им была выдвинута и гипотеза о связи характера механических нагрузок на зубы (в первую очередь – на резцы и клыки) и строения челюстей, а также формирования щипцевидного прикуса ( Kaifu , 2000. C. 369; Kaifu et al. , 2003. C. 47; 2009). О связи износа коронок зубов и специфике механических нагрузок на них писала еще Т. С. Сурнина, характеризуя неолитическое население из некрополя Вольненс-кий ( Сурнина , 1961. С. 3). Исследовательница предполагала, что использование грубой пищи способствует формированию иной, отличной от современной, механики жевательных движений. По ее мнению, они включают не только вертикальное смыкание/размыкание челюстей, но и горизонтальные латеральные и передне-задние перемещения нижней челюсти.

Исследования проф. Й. Кайфу, основанные на применении, в частности, трехмерной геометрии, продемонстрировали динамику формирования щипцевидного прикуса во взрослом возрасте на протяжении ряда лет в точном соответствии со степенью износа коронок зубов. Важно отметить, что комплекс признаков, включающий износ коронок передних зубов, щипцевидный прикус, значительное развитие костного рельефа, связанного с работой m.masseter , формирование трапециевидной формы нижней челюсти (в вертикальной норме) и др., формируется вне зависимости от генетического своеобразия индивида ( Kaifu et al. , 2009. P. 19).

Итак, характер состояния зубочелюстной системы мужчин из погребений некрополя Гомолава позволяет предполагать крайне архаичный способ использования зубов в хозяйственных целях (вероятно, изготовление охотничьего ору- жия), находящий прямые аналогии в финальнопалеолитических, мезолитических и неолитических группах населения Евразии.

В связи с этой гипотезой обратимся к данным археозоологии, позволяющим оценить долю охотничьей добычи в общих костных остатках с поселения Гомолава. Дэвидом Ортоном опубликовано обобщающее исследование по изучению археозоологических материалов неолитических памятников Центральных Балкан ( Orton , 2012. P. 5–40). Автором выявлены основные характеристики распределения костей домашних и диких животных в культурных слоях неолитических поселений:

-

1. Отсутствие направленной динамики соотношения диких и домашних животных на протяжении всего неолита.

-

2. Повышение удельной доли костей крупного рогатого скота в поздних слоях подавляющего большинства неолитических памятников.

В частности, для коллекции из слоев Гомолавы описана следующая ситуация: поздненеолитические слои (общее число фрагментов – 3 240) содержат около 43 % костей диких животных и около 48 % костей крупного рогатого скота. Для сравнения: поздненеолитические слои поселения Винча содержат 22 % костей крупного рогатого скота и 42 % костей диких животных (общая численность коллекции – 2 624 фрагмента) ( Dimitrijevič , 2006. S. 245). Архе-озоологическая коллекция из ранненеолитического Старчева (1 448 фрагментов) содержит 26% костей диких животных и 49% костей крупного рогатого скота ( Clason , 1980. P. 143).

Половозрастной состав домашних животных из слоев Гомолавы позволяет исследователю с осторожностью предполагать, что их использовали, в основном, для получения молочных продуктов ( Orton , 2012. P. 27, 28).

Итак, по данным археозоологии, для людей из Гомолавы были характерны два вида деятельности: охота и животноводство. Изменение структуры поселений на поздних этапах существования культуры Винча дает основание исследователям предполагать существенные трансформации культурной и хозяйственной деятельности. В частности, высказывается предположение о повышении мобильности населения, включению части населения в процесс выпаса скота в округе, а не в непосредственной близости от поселения (Ibid. P. 31). Вероятно, на примере ряда неолитических памятников Центральных Балкан автор наблюдает сложение предпосылок формирования древнейших скотоводческих сообществ, ведущую роль в которых играет пастух-охотник. Таким образом, процесс неолитизации на территории Центральных Балкан приводит к органическому синтезу хозяйственных навыков местного населения с глубокими традициями охоты и элементов производящей экономики, имеющей ближневосточные корни. Этот синтез позволяет сформироваться древнейшим скотоводческим обществам, расселившимся в степях Евразии и создавшим первые мегаструктуры Евразии ( Черных , 2011. С. 154).

Особого упоминания требуют случаи трепанаций. В современной биоархе-ологической практике сведения о трепанациях используются в контексте изучения истории врачевания и развития культовых действий, связанных с определенными культурными традициями. Представление об очагах активной практики трепанаций, сформулированное М. Б. Медниковой (2001), указывает на эффек-

Рис. 5. Погребение 18. Мужчина в возрасте около 40 лет. Трепанация лобной кости тивность использования этого подхода для изучения процессов культурогене-за. Истоки традиций трепанировать голову уходят своими корнями в глубокое прошлое – верхний палеолит (Медникова и др., 2012. С. 116. Рис. 1). Приведем краткие описания случаев трепанаций, обнаруженных на черепах мужчин из некрополя Гомолава.

Индивид из погребения 18. Мужчина в возрасте около 40 лет. В левой части лобной кости, в области, прилегающей к точке bregma, отмечено трепанационное отверстие округлой формы со следами давнего благополучного заживления (рис. 5). Примерные размеры внешнего диаметра 21,5 х 19,5 мм. Судя по тому, что внешний диаметр отверстия шире внутреннего, трепанация выполнялась выскабливанием или вырезанием. Внутренняя пластинка частично сохранилась. Кроме того, отметим, что на черепе выявлено повреждение левой височной кости в области pars timpanicum, заживление прошло также благополучно.

Индивид из погребения 20. Мужчина в возрасте 30–39 лет. В области схождения теменных и затылочной кости – след повреждения округлой формы размером 18 х 13 мм. След не имеет правильной геометрической формы, утверждать, что травма связана именно с трепанацией, сложно, однако локализация нарушения симптоматична.

Индивид из погребения 21. Мужчина старше 50 лет. На лобной кости в правой ее части возле точки bregma повреждение овальной формы (25 х 23 мм) со следами давнего заживления (рис. 6). Так же как и у индивида из погребения 18, диаметры наружного и внутреннего следов различаются, внутренняя пластинка частично сохранена.

Рис. 6. Погребение 21. Мужчина старше 50 лет. Трепанация лобной кости

Очевидно, техники выполнения всех трех трепанаций совпадают. Судя по тому, что внутренние пластинки частично или полностью сохранены, этот тип трепанаций может быть отнесен к символическим (ритуальным).

Важно отметить, что символические трепанации сходной локализации были выявлены при работе с мезолитическими материалами из некрополей Власац и Лепенски Вир (Сербия, Нижний Дунай). Следы повреждения округлой формы диаметром от 1 до 2,5 см справа и слева от точки bregma отмечены мною у мужчин из погребений 33, 69, 70 некрополя Власац и 7/II некрополя Лепенски Вир. Антропологические материалы из этих широко известных некрополей хорошо изучены и опубликованы ( Срејовић, Летица , 1978. С. 178).

Итак, сопоставимые по технологии и локализации символические трепанации на мужских черепах из погребений эпох мезолита, позднего неолита Центральных Балкан указывают на сохранение ритуальных традиций, своими корнями уходящих в эпоху, предшествующую распространению производящей экономики.

В целом эпохи мезолита, неолита и бронзы в Европе отличаются значительным распространением трепанаций. Непроникающие символические трепанации – всего один тип этих операций. То обстоятельство, что наиболее известная к настоящему времени древняя трепанация относится к типу символических ( Медникова и др. , 2012. С. 120), позволяет с уверенностью судить об особом месте этой операции в истории ритуальных действий человека.

Описание состояния зубной системы индивидов из мезолитических погребений некрополей Власац и Лепенски Вир показало, что для мужчин возмужалого и зрелого возрастов характерно сочетание признаков, о которых написано выше (значительный износ, залощенность, диастема). Не хотелось бы в кратком сообщении сравнивать эти антропологические серии. Отметим лишь одно: и в мезолитических памятниках Нижнего Дуная, и в неоэнеолитической группе из Гомолавы мы отмечаем значительные сходства по таким признакам:

-

1. Наличие символических трепанаций.

-

2. Значительный износ коронок зубов в сочетании со сформированным щипцевидным прикусом и диастемой между верхними резцами.

-

3. Высокий процент периоститов на костях голени1.

Таким образом, признаки, связанные с образом жизни и культовыми традициями, обнаруженные в среде поздненеолитических и мезолитических индивидов, во многом совпадают. Упрощая ситуацию (возможно, искажая), можно заключить, что по ряду черт люди из Гомолавы сохраняли традиции образа жизни охотников-собирателей, восходящие к времени их безраздельного господства в Европе.

Заключение

Возвращаясь к подходам изучения неолитизации Европы, анализу роли миграций, аккультурации, метизации, адаптации, отметим, что антропологический источник дает возможность получить представление еще об одной грани этого сложного процесса. Поздненеолитические носители традиций культуры Винча, судя по краниологическим данным, не были потомками выходцев с территории Восточного Средиземноморья, они сохранили морфологическое своеобразие среднеевропейского населения, столь типичного для эпохи мезолита этого региона ( Zoffman , 1974. S. 171).

Анализ признаков, связанных с реконструкцией образа жизни и некоторых сторон культовой деятельности, дает основание полагать, что уклад жизни этих людей сохранил многое из традиций охотников-собирателей. Важно отметить, что речь идет только о мужской части населения. Систематизация и обобщение археозоологических данных по поселенческим памятникам Центральных Балкан позволяет судить о направленном формировании животноводческой специализации разведения крупного рогатого скота на протяжении неолита. Наряду с этим сохраняется существенная роль охоты. Вероятно, именно последнее обстоятельство позволяет в ряде сообществ сохранять элементы образа жизни и культурных традиций охотников-собирателей более раннего времени. Эффективность такого рода хозяйственного уклада подтверждается увеличением числа памятников, ростом площадей поселений и интенсивностью их застройки. В частности, исследователями отмечается взрывной характер динамики численности населения в ареале поздних стадий культуры Винча.

Рост удельной доли крупного рогатого скота в сочетании с сохранением охоты становились факторами, способствовавшими повышению мобильности (прежде всего сезонной) оседлых сообществ, вернее – их части, связанной с деятельностью пастуха и охотника. Таким образом, приведенные факты достаточно четко указывают на процессы, которые, в конечном счете, приводили к формированию подвижных скотоводческих обществ с высокоэффективными системами жизнеобеспечения, обеспечивавшими рост численности популяций. Возможно, такой механизм был путем (или одним из путей) становления древнейших кочевых обществ с производящей экономикой, которые сыграли важнейшую роль в формировании евразийских мегаструктур – металлургических провинций эпохи раннего металла. Также отметим, что древнейшая из них – Балкано-Карпатская – территориально связана с распространением памятников культуры Винча. Высказанная гипотеза нуждается в проверке на основании комплексных исследований с анализом данных палеоантропологии и археозоологии многих памятников. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только совместная работа над различными источниками в изучении неолитических памятников способна приблизить нас к пониманию закономерностей развития сообществ с ранними формами производящей экономики.

Благодарности

Визит в Государственный Музей Воеводины осуществлен в рамках проекта фонда «Русский мир». Знакомство с антропологическими материалами культуры Винча стало возможно благодаря разносторонней помощи доктора Станко Труфиновича (Музей Воеводины, Нови Сад), за что хотелось бы выразить ему глубокую признательность. Мы искренне признательны д-ру Софии Стефанович (департамент археологии, философский факультет, Университет Белграда) за возможность ознакомиться с краниологическими материалами серий из некрополей Власац и Лепенски Вир. Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 13-06-00792.

Приложение

|

« 3 я я ч S £ В ч 2 ^ Он О а н о в |

>Д Д о Д Д >Д д cd о cd S w |

>Д О Д В в cd В 5 д х д Рч 3 5 о и 5 д § н s О Д о ^ К У |

>д В в о. в ^ )К 5S в 3 д д cd Н о 2 св У т 8 И —f |

>В В О Д О Й д В >В В д cd О cd w |

m П _ К S Soo й 8 «3 к c В •& у ч О ^ co a s >i и у X коч о § ч S со О CQ о 1-< 5 с Cd Й ч Я & и ч о ,__, и 65 & |

X cd cd Н о о X 3 д к д ^ о О CL О s с Д О Д о о н щ о о о ю ~ СО S д о cd ® в S К s Й£ Ч Рч |

X cd ю cd О о д о д о д CQ О д cd Д К г^ Ч |

)Д д о д Й д д )Д cd о cd X |

)Д Д О Д О Й д д )Д cd О cd X |

||||

|

Д © О© В |

>Д Д о Д Й с Д >Д д cd о cd и |

cd Й Д В д о § д о хо^ Д н о о & О н о в в О & О |

>В В о Д Й д В >В В д cd о cd И |

m Д о s Д cd К О ю cd о и oj £S ° s 'С й u 2 |

cd Э 2 i § 2 к Й ” о m cd О со О о 3 2 о ч и и н щ ч О ч S тле: |

д д ГС Н о 2 9 Г§ sS О ° ч X Ч н ,И И а о « о и к ч ю ст 2 О И Я Ч ч СТ о К я о 2^§ = S-e-25 о а в ч § X g 2 о о < cd Ч |

cd g S д д о Д Д д Оч д CQ О ур о о «to и £? |

cd" )Д я о cd д Д X) Оч ° д о С О cd ° * ч Н 2 к о 2 К я О о ” о § О у CQ S 3 р & и о 2 т д И Sos ^ - ^ Вит |

)Д Д О Д д д )Д д д cd О cd И |

д о ю о Оч ,д S о 2 и |

|||

|

н л СО О и |

д 2 со ^ Оч Д Он.Е к |

н О Д о\ 2 |

н О Д 04 о |

о Д H o О X Д О oo |

о Э ч — У св Ч и® |

о и® |

О 3 у и® |

н о о 04 ОО |

о Й о X ^ О о |

О cd Д Д S 2 О^н |

н о д 40 т |

||

|

ч о В |

S |

^ S |

\6 о Oh |

^ S |

^с S |

^с S |

Д с^ О о-^й |

ю о Он |

ю о Он |

)Д + 5 О со Он т |

|||

|

S д Ю © а о В |

св S bs |

С 1 |

C H О Д О LQ |

т СЧ |

<Л |

40 |

ОО |

04 |

о |

|

ОО 3 S У У У Д О О s Рч ОО S оо" S S у г s 2 р О о к я у В = ст yr ^ ОО Я! Рч |

IS s о у s )S s 5 s s cd OO И |

IS s о у s )S s 5 s О s cd OO И |

cd & У OO Ю cd S О cd cd cd у B§ Si S У OO У § S в § К к |

о 1в а ц ст ° н X У 2 У S Зу s Д р х д 1=5 О о Р р s о S 3 о о S у У У у" 2 s у я Й Д 3Я 9 pg ОО X щ Рч ° й 3 Р Рч S ° ^ Й И m 5 о g н р s О о^ s S о S оо оо 3 н О |

)S S cd S я Р 3 р В я 5 s Я Рч у оо гг 5 В^р do s Я S к к я s 2 я п ° Я 2 И ОО Н m St Soh Идо |

Я s 2 2 u о 2 я Д я о о Дню ООН ДОС о И И о й св ^ ^ о В 3 о В s В g ^ ^ д й Й ° о Й Н Й m Д У оо д So S У р gc Д Н Д cd О |

S д о р 2 х 2 g & я § S й S®«одg ^s!|e д- Й •& д и g

>S о ОО 3 ВЙ й §&ё § § i и 3 3 2 я 3 S Св Д Св Д g И Рн СС & И О |

||

|

3 S ОО Рч У О У S о 3 д Рч н g У ОО О 3 3 я хо У >ч У m m |

)S S О 1=5 О ё с s )S У cd s cd OO И |

)S s о у о ё с s )S s У cd cd OO И |

s д cd Рч X о о д ОО К |

S н ОО X О 3Я р у й 2 О Рч ОО S »§«§ § ° ^ д 5 ^ X л § и m В g В и н Р о 2 S cd Н о ^ оо rv М у з g П 2 g 2 2 В 8 я s S Н У о К S Я ц И о , Рч cd q cd Ц 2 m Д cd |

я "3 о .-и о з; Рч О ОО cd q £ m Д р о у cd R о S со я р лю О g 3 S >Д 5 § S и s |

Д )S о 2^ р 2 Н В м О О о ’3 Д о о S д 2 Д S >, ч 2 О § § 5^ з 2 Е м >4 >4 cd у 2 А в о § 5 S^ В и н Н § д у V к п д о « я a g н § д < § ^ я О CQ р со >S О ОО ОО Рч О У у h я 2 я 3 Н У Д Р д Я s 2 р р М S о cd о П Н У Д Оч Д |

У Ёо § >> д д i Ё §" Ви - св § § I 3 &« о 2 | у. СО ^ У X Н 2^4“ о S о н ц 3 g Д о св 2 ё Д 2 Я 4 В у р 2 s у 2 Рч & о л у к н-< S Р у о 2 р р->0X0 S Ст д <т> Й*О Д с |

||

|

cd У g 7 |

Д OO У On О |

У g 7 in o' |

д ОО У О 04 ОО |

Н ОО 1=5 о\ 2 |

н ОО 1=5 О 04 ОО |

cd У S 4 |

д ОО 1=5 in o' о |

ОО сё СТ и® |

|

|

s |

s |

\6 OO Рч |

S >ч Р |

S |

S й |

^ S |

^1 S |

||

|

Cl |

о ° и Щ Р о У S У s s S Д 00 Д X О S ОО ОО у in § О ® ^ 4 Пх |

о |

ОО |

о\ |

О П4 |

|

и я я s о ч Я а я о» я я S ч о а К |

8 CL я m g й я о о О оЗ Й к « к к 2 ® g & £ О g S й ® а» н 2 ° и « 5 £ с ч п я й ч о G m ч И о д св и я 5 g 5 х о _г ч ° ® § ч s s ч ” н е g g О Д о Н ^ с ° g g я св 2 Е с 5 Я 2 св л Ы я В о v ° О 8 § чч о оag ^аЙ |

g О w 8 й х ^ 2 2 Я 1Я 3 Д К О о Д § Й ° 2 В 4 а Я св го 5 ° д - ч а о О 8 О g 2 ® ° « О 5 ч р я g Д V В а m g р со со о s р о A d 5 а ЛА >-L ° g 2 5 2 О § О о к о ч |

S д § д 2 5 о g | & а С ч ’s § 3 д о о cd О m к |

5 м о са о S cd а X Н о ^ П О м о к 0J к а о cd CL X и |

cd И cd CL С О ^ S 5 CL 2 S cd чЭ § и 3 д ч Н Ч к го 2 св /—s Я О О »3 g t« Я ч 2 4 2 и о ч я to g ч 2 ° 5 В 2 К g К cd в а а 5 Cm2* |

I а о 1=5 О Ч О Н О 04" Н О 1=5 О\ О Ч ■О) а о 7 а о 1=5 О Ч Н О UO cd g О 5 о а о О\ 3 К S к К S g о а К |

|

|

’§ S Д с- о а Cd О 9 д н в Ч g 5 5 ч 5 3 । ч а о & А Н cd со stag 55 " S 1 й Р а о а a^g g g g S s a ч § £ 2 д ч д^ чх§ и g*s И m p « m tt о 2 m Д S О св P я о а д 2 s о Й O O X 2 ЧЮ В4 а О СП ф д о П О X 04 О Н Ц |

о у ” ^ а S с а ч с ” Я S о Я Д у и Ч g 6 2-а Д „ Ч а 3 g ego а ^ д О со О л К н а н

cl

m о О U m Н |

Й м о Рч <и cd CL cd X Н

^ П О о С о К н о cd CL X О и |

X 5 >5 Д к и оо О С, К S О и Ч св * И И 1Д о S о ч S д о ^Ч" Ч'сч Й a g ч 5|S о S и ч д m д д ч 2 и ч ч ” и 2 в К о ® S з I S <Т> ^К о |

о о CL О У )Д 3 S о Я 5 а s о 2 В й 1=5 д Н о cd cd н о со Р ^l сз В >д Н cd о о Д о и о О X CQ Я CL д О а а “ 2 cd О § ЯС и 5 в 5 со X Д g Д to Ч 5 а У ий§ С |

|||

|

о 3 ч а 2 и® |

а 1=5 'О |

а о П О 04 |

1Д п о CL m |

а о о |

а о 1=5 ш О tt |

||

|

^ S |

S |

^ S |

^ S |

^ S |

\с |

||

|

04 |

04 04 |

04 |

04 |

ш 04 |

CL О О д |

Список литературы Палеоэкологические аспекты изучения антропологических материалов эпохи позднего неолита из Гомолавы (Сербия) (предварительное сообщение)

- Алексеев В.П., 1972. Палеодемография СССР//СА. № 1. С. 3-21.

- Алексеев В.П., 1993. Очерки экологии человека. М.: б. и. 191 с.

- Добровольская М.В., 2005. Человек и его пища. М.: Научный мир. 367 с.

- Добровольская М.В., 2006. Особенности питания мезолитического населения Северо-Запада России (по данным палеоантропологии)//Первобытная и средневековая история и культура европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции. Междунар. науч.-практич. конф. Соловки. С. 134-141.

- Добровольская М.В., 2012. Антропологические материалы из Минино 2//Первобытные древности Евразии/Отв. ред. С.В. Ошибкина. М.: ИА РАН С. 308-327.

- Медникова М.Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М. 303 с.

- Медникова М.Б., Добровольская М.В., Бужилова А.П., Хартанович В.И., Селезнева В.И., Моисеев В.Г., Потрахов Н.Н., 2012. Еще раз к вопросу о ранних трепанациях в каменном веке: находка на Тельмановской стоянке и ее возможные интерпретации//КСИА. Вып. 227. С. 112-123.

- Медникова М.Б., Энговатова А.В., Шведчикова Т.Ю., Решетова И.К., Васильева Е.Е., 2013. «Дети Смутного времени»: новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI-XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений//КСИА. № 228. С. 115-126.

- Срејовић Д., Летица З., 1978. Власац -мезолитско насеље у Ђердапу. Т. 1, 2. Архeологија, САНУ, Београд.

- Сурнина Т.С., 1961. Палеоантропологический материал из Вольненского неолитического могильника//Антропологический сборник III. С. 3-19. (Труды Института этнографии, Новая серия; Т LXXI.)

- Торопова Е.В., Бужилова А.П., 2012. Детские погребения на РАскопе в Старой Руссе: археологический комментарий к Новгородской первой летописи//РА. № 1. С. 72-77.

- Черных Е.Н., 2011. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси. 623 с.

- Шульц М., Козак А.Д., 2008. Морфология и классификация следов менингиальных реакций на древних черепах (проблемы диагностики на примере средневековых популяций Киева)//OPUS. Междисциплинарные исследования в археологии. М.: ИА РАН. Вып. 6. С. 267-299.

- Borič D., 2009. Absolute dating of metallurgical innovations in the Vinča Culture of the Balčkans//Kienlin, Tobias L. and Roberts, Ben W., eds. Metals and Societies: Studies in honour of Barbara S. Ottaway, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bonn: Habelt. Vol. 169. P. 191-245.

- Brukner B., 1968. Neolit u Vojvodini. Beograd; Novi Sad. 99 c.

- Clason A., 1980. Padina and Starčevo: Game, Fish and Cattle//Paleohistoria. № 22. P. 42-81.

- Dimitrijevič V., 2006. Vertebrate Fauna of Vinča -Belo Brdo (Excavation Campaigns 1998-2003)//Starinar. № 56. P. 245-269.

- Girič M., 1988. Geschichte der archäologischen Ausgrabungen auf Gomolava//Gomolava: Gonologie und Stratigraphie der Vorgeschichtlichen und Antiken Kulturen der Donauniedererung und Südossteuropas/Hrsg. N. Tasič, J. Petrovič. Novi Sad. P. 13-17.

- Gomolava: Gonologie und Stratigraphie der Vorgeschichtlichen und Antiken Kulturen der Donauniedererung und Südossteuropas/Hrsg. N. Tasič, J. Petrovič. Novi Sad, 1988.

- Kaifu Y., 2000. Tooth wear and compensatory modification of anterior dentoalveolar complex in humans//American Journal of Physical Anthropology. № 111. P. 369-392.

- Kaifu Y., Kasai K., Townsend G.G., Richards L.C., 2003. Tooth wear and the «design» of the human dentition: a perspective from evolutionary medicine//Yearbook of Physical Anthropology. № 46. P. 47-61.

- Kaifu Y., Fujita M., Kono R.T., Baba Y., 2009. Late Pleistocene modem human mandibles from the Minatogawa Fissure site, Okinawa, Japan: morphological affinities and implications for modern human dispersals in East Asia//Anthropological Science. DOI: DOI: 10.1537/ase090424

- Mutolo M.J., Jenny L.L., Burszek A.R., Fenton T.W., Foran D.R., 2012. Osteological and molecular identification of Brucellosis in ancient Butrint, Albania//American Journal of Physical Anthropology. № 147 (2). P. 254-263.

- Orton, 2012. Herding, Settlement, and Chronology in the Balkan Neolithic//European Journal of Archaeology. № 15 (1). P. 5-40.

- Porčić M., 2012. De facto refuse or structured deposition? House inventories of the Late Neolithic Vinča culture//Starinar. № 62. P. 19-43.

- Waterbolk H.T., 1988. C14-datirungen von Gomolava//Gomolava: Chronologie und Stratigraphie der Vorgeschichtlichen und Antiken Kulturen der Donauniederung und Südosteuropas/Hrsg. N. Tasič, J. Petrovič. Ruma: Balkanološki Institut SANU. S. 117-121.

- Zoffman Z.K., 1974. Aufarbeitung des in die Vinča-Kulturdatierten Anthropologischen Materials aus Hrtkovci-Homolava (Jugoslavien)//Paд Воjvoħanских Музеja. Vol. 21-22. S. 167-173.

- Zoffman Z.K., 1987. Das Anthropologische Material Spätneolithischen Gräberfeldes von Hrtkovci-Homolava)//Paд Воjvoħanских Музеja. Vol. 30. S. 43-69.