Палеоэкологические условия финала сарматской эпохи и их влияния на общества скотоводов и земледельцев Восточной Европы и Западной Сибири

Автор: Кривошеев М.В., Борисов А.В.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка рассмотреть культурно-исторические события финала сарматской эпохи с позиций климатических изменений в Восточной Европе. Установлено, что позднесарматский период в Нижнем Поволжье совпал с гумидизацией климата и характеризовался высокими нормами осадков в холодное время года. Это происходило в условиях ослабления азиатского антициклона, что способствовало проникновению влажных воздушных масс атлантических и средиземноморских циклонов в глубинные регионы Восточной Европы и западные районы Западной Сибири. Это приводило к формированию высокого снежного покрова и обусловливало комплекс иных неблагоприятных факторов, которые стали причиной миграций и сокращения численности населения в обществах, экономическую основу которых составляло кочевое или полукочевое скотоводство. Исходя из предположения, что такого рода сценарий климатических изменений не ограничивался Нижним Поволжьем, в статье проанализированы известные палеоклиматические и культурно-исторические события в III-IV вв. н.э. в сопредельных регионах. Показано, что в этот период на большей части лесостепи к востоку от Урала происходит угасание саргатской культуры, основой экономики которой служило полукочевое скотоводство. В Южном Приуралье к концу III в. н.э. практически полностью исчезает население. Ареал позднесарматской культуры Нижнего Поволжья сокращается до астраханского правобережья Волги. Хорошо заселенной остается лишь территория Нижнего Дона и Сало-Манычские степи, что, вероятно, связано со спецификой ресурсной базы региона. Таким образом, на большей части Восточной Европы и западных районов Западной Сибири происходит сокращение или исчезновение населения задолго до гуннского нашествия, и одной из причин этого является гумидизация климата. При этом гумидизация климата в III-IV вв. н.э. оказала положительное влияние на экономику земледельцев и обществ с комплексным хозяйством. Большое количество осадков в зимнее время года обеспечивало глубокую влагозарядку почвы и, как следствие, высокие урожаи, что послужило причиной расцвета таких культур.

Финал сарматской эпохи, позднесарматское время, природно-климатические изменения, гумидизация, восточная европа, южное приуралье, западня сибирь, кризис, скотоводство

Короткий адрес: https://sciup.org/149144551

IDR: 149144551 | УДК: 94(470)01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2023.2.6

Текст научной статьи Палеоэкологические условия финала сарматской эпохи и их влияния на общества скотоводов и земледельцев Восточной Европы и Западной Сибири

Citation. Krivosheev M.V., Borisov A.V., 2023. Paleoekologicheskie usloviya finala sarmatskoy epohi i ih vliyaniya na obshhestva skotovodov i zemledel’cev Vostochnoy Evropy i Zapadnoy Sibiri [Paleoecological Conditions at the End of the Sarmatian Period and Their Impact on Herder and Farmer Communities from Eastern Europe and Western Siberia]. Nizhnevolzhskiy Arkheologicheskiy Vestnik [The Lower Volga Archaeological Bulletin], vol. 22, no. 2, pp. 112-125. DOI:

В последнее десятилетие в наработках, касающихся вопросов хронологии и культуро-генеза различных культур финала раннего железного века, который традиционно можно называть позднесарматским временем, отмечается отход от утвердившихся представлений о роли гуннов в тех процессах, которые происходили в степной и лесостепной зонах Евразии и сопредельных территорий. Становится очевидным, что не для всех культур гуннское нашествие стало причиной исчезновения.

Предпринятая ранее попытка реконструкции природных условий на основе изучения подкурганных погребенных почв позднесарматского времени указывает на увеличение увлажненности климата в Нижнем Поволжье и Приуралье во второй половине III – на рубеже III– IV вв. н.э. Дальнейший рост увлажненности привел к кризису кочевого скотоводства в ре- гионе в IV в. и оттоку населения, что стало следствием неблагоприятных факторов для реализации данной модели хозяйствования, в первую очередь в результате высокого снежного покрова в зимний период [Кривошеев, Борисов, 2019]. В представленной работе мы попытались экстраполировать полученную картину на другие культурно-исторические области, для которых имеются палеопочвенные и палинологические данные о природных условиях этого периода. При этом учитывались косвенные, в том числе археологические данные, такие как миграции, их направления, динамика развития древних сообществ.

Сущность процессов аридизации и гумидизации климата в степной зоне

В последние годы в археологический литературе зачастую используются термины «аридизация» и «гумидизация» для описания тенденций изменения природных условий в тот или иной период. Однако не всегда авторы раскрывают сущность фактических изменений погоды, которые при этом происходят. В результате при слове «аридизация» у читателя возникает образ сухой и жаркой степи, которая становится еще более сухой и жаркой. Соответственно, при «гумидизации» предполагается ситуация строго противоположная. На самом деле эти процессы гораздо более сложные и комплексные, поэтому считаем необходимым еще раз напомнить, какой фактический смысл мы вкладываем в эти понятия для степной и лесостепной зон.

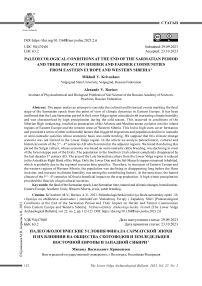

Климатические условия центральной части евразийского континента определяет азиатский антициклон (сибирский максимум) (рис. 1).

Это обширная область высокого давления, которая блокирует поступление в регион атлантических и средиземноморских циклонов. На периферии сибирского антициклона, в которую входит Восточная Европа и Уральский регион, активность антициклона может изменяться, и в случаях его ослабления в регион могут поступать влажные воздушные массы, что приводит к смягчению климатических условий.

Нам представляется, что критически важным климатическим фактором для древних обществ были условия зимнего периода, а именно – количество и формы осадков в холодное время года. Это напрямую зависит от активности сибирского максимума. При создании мощной антициклональной области осадки зимой практически не выпадают, устанавливается сухая и морозная погода. При отсутствии снегового покрова не происходит влагозарядки в почве. Не получив влагозарядки при весеннем снеготаянии, почва подвергается сильному иссушению уже в апреле. В этом случае все почвенные признаки указывают на развитие аридизации .

При ослаблении антициклона вторгаются воздушные массы средиземноморских циклонов, что приводит к выпадению осадков в виде дождя и снега. При этом из почвы вымываются соли, увеличивается содержание гумуса, магнитная восприимчивость и другие параметры, по которым мы диагностируем наступление гумидизации .

Таким образом, аридизация – это результат холодных бесснежных зим, а обратный процесс, гумидизация, происходит при увеличении влагообеспеченности зимнего периода, наиболее ярко он проявляется в условиях мягкой зимы с обильными осадками, высоким снежным покровом, частыми оттепелями [Борисов, Мимоход, 2017].

Адаптация обществ древних скотоводов к условиям аридизации заключалась в увеличении мобильности, сокращении стационарных периодов и изменении состава стада с возрастанием доли мелкого рогатого скота.

Адаптация скотоводческой модели экономики к условиям гумидизации в ряде случаев происходит гораздо сложнее. На фоне гу-мидизации возрастает высота снежного покрова и плотность снега. Выпас мелкого рогатого скота невозможен при рыхлом снеге высотой более 25–30 см и плотном снеговом покрове высотой 5–10 см. Неустойчивая погода с частыми оттепелями и похолоданиями приводит к образованию в снеге ледяных прослоев, наста, наледи на растениях, что делает практически невозможным выпас и перегоны стада даже при малой высоте снега. Резкое понижение температуры после дождя вызывает обледенение рунá и переохлаждение животных [Агроклиматические ресурсы ... , 1974]. В результате длительного невыпасного периода животные слабеют, начинается падёж, вплоть до полной потери стада. Участь населения в этом случае предрешена. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что гумидизация для обществ древних скотоводов сопровождается комплексом крайне неблагоприятных факторов.

Природные условия финала сарматской эпохи в Нижнем Поволжье

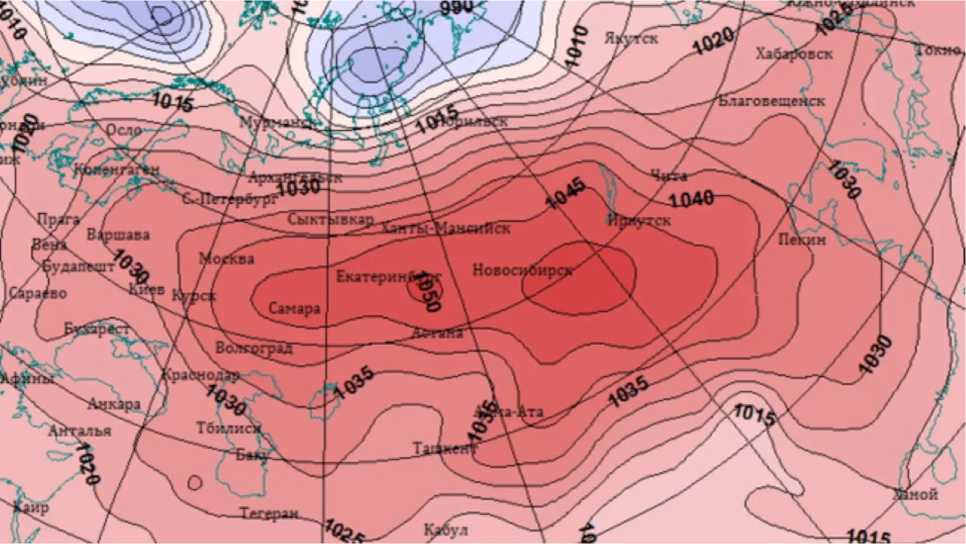

В 2019 г. уже были опубликованы наработки по реконструкции палеоклиматических условий в Нижнем Поволжье в позднесарматское время (рис. 2) [Кривошеев, Борисов, 2019].

Полученные данные позволили предположить, что в начале II в. н.э. в Нижневолжском регионе устанавливается достаточно аридный период, который был весьма благоприятным для кочевого скотоводства. На этом фоне наблюдается формирование и развитие позднесарматской культуры. На протяжении первой половины III в. н.э. на пике аридизации климата отмечается расцвет позднесарматской культуры, но уже около середины III в. начинается заметный рост гумидности. В почвах увеличивается содержание гумуса, отмечается рост гумусового горизонта, вымываются токсичные соли, возрастает микробная биомасса и биологическая активность [Демкин и др., 2010, с. 52]. При этом тогда еще была отмечена некоторая парадоксальность: на фоне оптимизации природных условий и расцвета степи заметно сокращается количество памятников. Мы предположили, что причиной этого могло быть ухудшение условий для реализации традиционной хозяйственной модели кочевников-скотоводов [Кривошеев, Борисов, 2019]. Есть все основания предполагать, что в этот период имели место частые зимние оттепели, дожди, туманы, за которыми следовали периоды похолодания и связанные с этим обильные снегопады, метели, гололед, обледенение травы и весь комплекс проявлений гумидизации, о которых мы говорили выше.

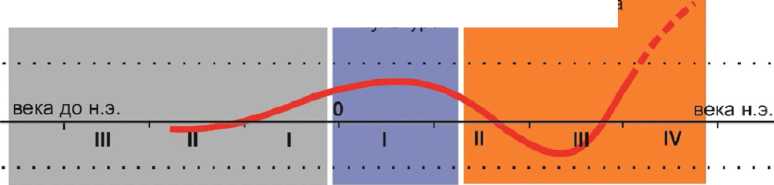

Об увеличении нормы зимних осадков в степной зоне Северо-Западного Прикаспия в позднесарматское время свидетельствуют новые данные, полученные нами при изучении торфяника Зельмень в Яшкульском районе Республики Калмыкия.

Стратиграфия и возрастная кривая, построения по радиоуглеродным датировкам отложений, демонстрируют особенности седиментации, в первую очередь обусловленные изменениями увлажнения (рис. 3). Установлено, что болотной стадии предшествовала озерная стадия в интервале 7000–3500 л.н. с очень медленным накоплением глинистого ила (1 см за 120 лет). В период 3500–2000 л.н. скорость седиментации несколько увеличилась (1 см за до 75 лет), что, по-видимому, связано с более мелководной стадией. Обмеление водоема привело к формированию прослойки торфа с последующим прекращением водного осадконакопления около 2000 л.н.

Собственно формирование болота и тор-фонакопление началось около 1600 л.н. Судя по высокой скорости накопления торфа (1 см за 25 лет), этот процесс шел на фоне тренда увеличения увлажнения.

Следует отметить, что питание болот в степной зоне происходит исключительно за счет зимних осадков, которые, инфильтруясь через слои почв и пород и доходя до уровня водоупорных пластов, разгружаются в местах выхода на поверхность водоносных слоев. Для того чтобы болото не пересыхало в летний период, зимняя влагозарядка должна быть весьма значительной.

Таким образом, особенности седиментации в торфянике Зельмень можно рассматривать как еще одно подтверждение изменения годового хода осадков и возрастания влагообеспеченности холодного времени года в III–IV вв. н.э.

Этнополитические условия финала сарматской эпохи в Нижнем Подонье и Южном Приуралье

В этих условиях происходят политические изменения в волго-донских степях в середине III столетия, связанные с экспансией центральнокавказского населения на территорию Нижнего Подонья, и разгром политического центра позднесарматских племен группой кочевников, получившей название «аланы-танаиты», которые заняли низовья Дона [Безуглов, 1990; Малашев, 2014]. Собственно позднесарматское население сконцентрировалось на территории астраханского правобережья Волги [Кривошеев, 2016]. Также позднесарматские памятники этого времени фиксируются в Южном Приуралье [Малашев, 2013].

Вторая половина III в. отмечена бурным развитием культуры «аланов-танаитов» на Нижнем Дону [Малашев, Кривошеев, 2023] и достаточно устойчивым существованием позднесарматской группы кочевников [Кривошеев, 2016].

Если эти события можно объяснить политическими изменениями в Волго-Донском регионе, то дальнейшее развитие ситуации, касающееся финала III и IV вв. н.э., вероятно, имеет иную природу.

К концу III в. н.э. (без последних десятилетий) степи Южного Приуралья обезлю-девают [Малашев, 2013]. В это же время заметно уменьшается количество населения, а соответственно, и памятников позднесарматской культуры в Нижнем Поволжье.

На фоне этих ранее полученных реконструкций и новых данных об увеличении увлажненности в рамках Урало-Поволжского региона мы попытались экстраполировать модель развития климатических изменений на другие территории, географически связанные с восточно-европейскими степями. При этом мы исходили из предположения, что механизм проявления гумидизации климата был достаточно однотипным – ослабление сибирского максимума и проникновение атлантических циклонов.

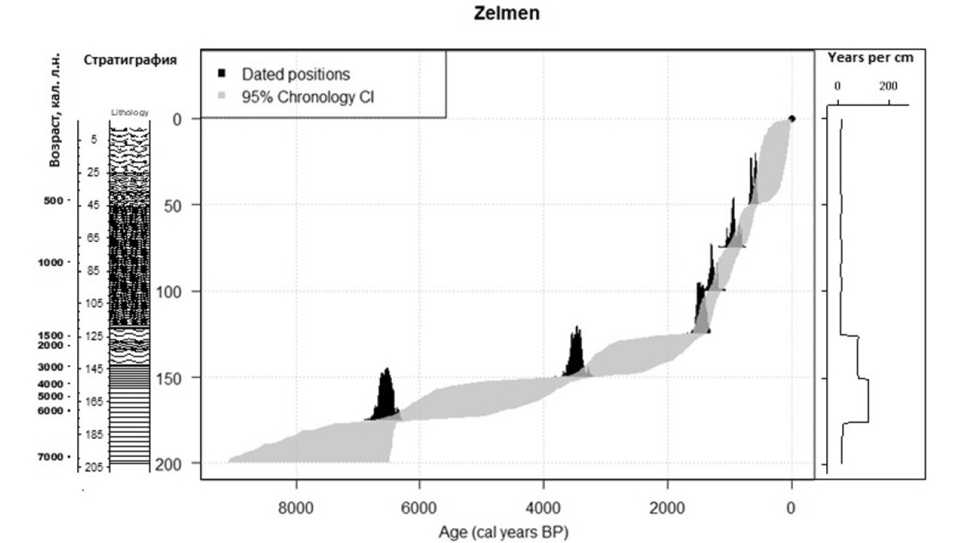

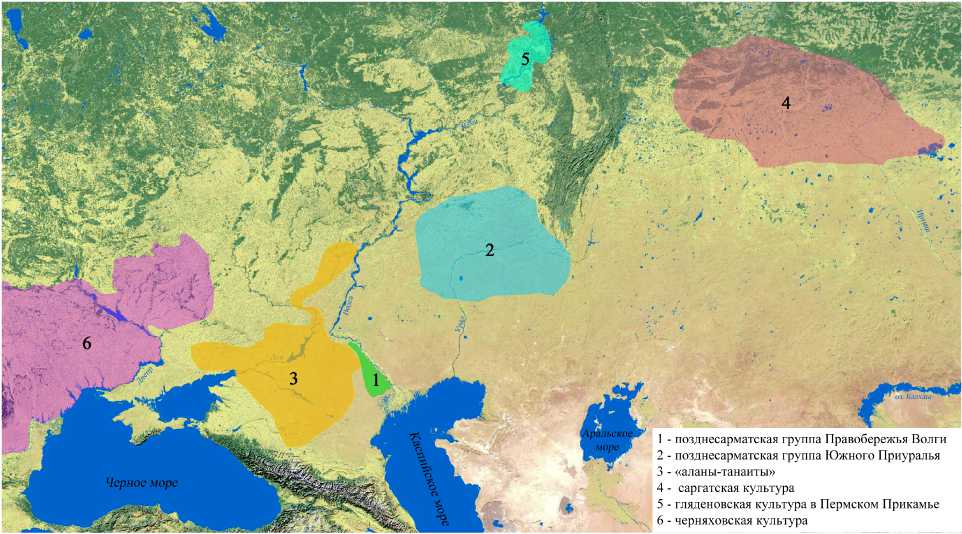

На данный момент мы предлагаем довольно обобщенный анализ природных и исторических событий, позволяющий нам предположить, что гумидизация климата в финале РЖВ и связанное с этим увеличение количества осадков в зимний период имели место не только в Предкавказье, Нижнем Поволжье и Приуралье, но охватили обширные территории, по меньшей мере от Западной Сибири до Северного Причерноморья (рис. 4).

Предполагаемая гумидизация климата в различных регионах, вероятно, происходила с разной скоростью и интенсивностью.

Природные условия финала позднесарматского времени и культуры с кочевым и полукочевым скотоводством

Лесостепная зона Западной Сибири. Начнем анализ природных условий и культур III–IV вв. н.э. с лесостепной зоны Западной Сибири. Стоит сразу оговориться, что для реконструкции ситуации в степных районах Западной Сибири у нас нет данных. Этот регион очень слабо изучен в археологическом плане. А вот в лесостепной зоне Западной Сибири, на территории распространения сар-гатской культуры, основой хозяйственного уклада которой служило, вероятно, полукочевое скотоводство, во второй половине III в. н.э., по последним наработкам С.В. Шараповой, происходит угасание саргатской культуры на большей части лесостепи к востоку от Урала. Это процесс, по ее мнению, был довольно быстрый. На обширном лесостепном пространстве саргатские памятники IV в. н.э. и позже неизвестны. Для постсаргатского этапа культуры (вторая половина II – III в. н.э.) на данный момент насчитывается всего око- ло 20 погребений [Шарапова, 2020, с. 229–230; 2022, с. 99–101, ил. 9, 11].

Южное Приуралье. Для степных территорий Южного Приуралья у нас есть возможность воспользоваться палеопочвенными данными, которые указывают, что «с началом позднесарматского времени климат в приуральских степях становится более прохладным и гумидным» [Хохлова, Хохлов, 2008]. Основой хозяйствования в регионе в этот период являлось кочевое скотоводство. В первой половине III в. н.э. здесь формируется один из политических центров позднесарматских племен. Однако по археологическим данным, проанализированным В.Ю. Малашевым, к концу III в. н.э. (без последних десятилетий) население в степях Южного Приуралья исчезает. Кочевое население могло мигрировать в лесостепные районы либо в Юго-Восточное Приаралье [Малашев, 2013, с. 170]. В первом случае открывается возможность использовать древесные, кустарники и высокое разнотравье в поймах рек в качестве корма скоту при высоком снежном покрове; во втором – население уходит ближе к центру сибирского максимума, где осадков зимой меньше. Во второй половине III в. н.э. отмечаются маркеры перемещения населения из Южного Приуралья в волго-донские степи: здесь появляются формы лепной керамики, которую можно считать этнографическим признаком, характерным для приуральских памятников [Кривошеев, 2020].

Нижнее Поволжье. Нижнее Поволжье традиционно являлось одним из густонаселенных сарматских регионов. Однако в рассматриваемый период, во второй половине III – IV в. н.э., на территории Заволжья археологические памятники практически отсутствуют.

После середины III в. н.э. на фоне политического кризиса, связанного с закреплением на Нижнем Дону носителей культуры «ала-нов-танаитов», ареал позднесарматской культуры сокращается до астраханского правобережья Волги [Кривошеев, 2016]. К концу III в. н.э. отмечается уменьшение населения в Волго-Донском регионе в целом, вероятно в связи с усилением гумидизации климата.

Собственно к IV в. н.э. здесь можно отнести небольшое количество памятников. Уверенно говорить о существовании целостной кочевой группы в этом районе на протяжении всего IV столетия не приходится. Не исключено, что и в IV в. н.э., до самого появления гуннов, какие-то остатки позднесарматского населения могли обитать на этой территории (хроноиндикаторы IV в. есть, но мало), используя эти районы, к примеру, в качестве летних пастбищ, но существенно повлиять (противостоять) на продвижение гуннской орды не могли [Кривошеев, Борисов, 2019, с. 53].

Нижний Дон. Более благоприятная ситуация в плане заселенности региона в рассматриваемый период сложилась в Нижнем Подонье и, вероятно, западных районах восточноевропейских степей. Палеопочвенные данные по этим регионам нам пока не известны. Поэтому мы можем оценивать благоприятность условий по динамике изменения количества археологических памятников.

В Нижнем Подонье погребения IV в. представлены значительным количеством. Наряду с археологическими свидетельствами, одним из аргументов устойчивого существования на протяжении второй половины III – третьей четверти IV в. н.э. «аланов-танаитов» на Нижнем Дону является их упоминание в связи с появлением гуннов в 70-е годы IV в., которые разгромили эту группу и остатки включили в состав орды (Amm. Marc., XXXI, III, 1). Следовательно, «аланы-танаиты» имели достаточно сил для сопротивления гуннам, что предполагает достаточную ресурсную базу для ведения кочевого скотоводства в это время в регионе.

Таким образом, можно констатировать, что для культур степной и лесостепной зон Западной Сибири, Урало-Поволжья, экономическую основу которых составляло полукочевое или кочевое скотоводство, в III в. н.э. отмечается нарастание негативных климатических факторов, связанных с гумидизацией климата, что в итоге привело к подрыву хозяйственного базиса и исчезновению населения на этих территориях.

Природные условия позднесарматского времени и экономика культур с земледельческим или комплексным хозяйством

Мы решили проверить, насколько верны и жизнеспособны наши реконструкции дина- мики изменения природных условий и развития древних сообществ, и обратились к ситуациям в регионах, прилегающих к степным и лесостепным территориям, культуры которых имели иную, нежели кочевое и полукочевое скотоводство, хозяйственно-экономическую основу.

Пермское Прикамье. На фоне описываемых событий в лесостепи и степи интересны наблюдения в лесной зоне Предура-лья. Достаточно хорошо проработана ситуация в Пермском Прикамье [Коренюк, Перескоков, 2021].

Здесь оформилась гляденовская археологическая культура, экономической основой которой являлось отгонное скотоводство. В I–II вв. н.э. местное население активно осваивает обширные поймы (в том числе ее высокие участки) и возводит поселения на первых надпойменных террасах и мысовых площадках [Перескоков, 2018а, с. 122; Коре-нюк, Перескоков, 2021, с. 544].

На позднем этапе гляденовской культуры (начиная с III в. н.э.) модель расселения меняется. Население постепенно уходит от широкой поймы р. Камы вверх по ее притокам, осваивая долины небольших рек [Коренюк, Перескоков, 2021, с. 544; Перескоков, 2022, с. 87]. Данный факт можно рассматривать как следствие подъема уровня затопления пойм больших рек и продолжительности стояния высокой воды при весеннем снеготаянии. Это могло быть связано как раз с увеличением количества осадков в холодное время года.

В это же время в лесах Прикамья появляются инородные воинские группы, оставившие погребальные комплексы, имеющие прямые аналогии в степных памятниках позднесарматского времени [Перескоков, 2018б]. В широком смысле это синхронизируется с началом оттока населения из степей Южного Приуралья.

Северный Кавказ. Если для сообществ древних скотоводов последствия гумидизации климата III–IV вв. были весьма драматичными, то для обществ древних земледельцев ситуация была строго обратной. Высокие нормы зимних осадков создают влагозарядку в почве, обеспечивая высокие урожаи.

Со II в. н.э. на Северном Кавказе начинается оформление аланской культуры и сети протогородских центров. Для данной культуры характерен комплексный хозяйственный тип с равным значением земледелия и скотоводства.

По данному региону мы имеем в распоряжении колонку палеопочвенных данных из подкурганных почв могильника аланской культуры Брут 2, которая демонстрирует усиленное увлажнение территории во II–IV вв. н.э. Период III–IV вв. отмечен наиболее активными гумид-ными процессами [Хохлова и др., 2009].

Именно в III–IV вв. н.э. с территории «метрополии» наблюдается несколько волн миграций [Малашев, 2014], которые также косвенным образом могут указывать на демографический прирост населения аланской культуры (об этом свидетельствует большое количество городищ и огромные некрополи вокруг них). Демографический рост возможен при благоприятных условиях высокой увлажненности, высоком уровне зимних осадков (есть данные гляциологии об увеличении роста ледников Северного Кавказа в позднесарматское время [Шнитников, 1957]) и, соответственно, увеличении снежного покрова в предгорной зоне, что могло благоприятно сказаться на земледельческой отрасли экономики (хороший запас влаги в почве после зимы, несильные морозы).

Продвинемся еще дальше на запад и рассмотрим ситуацию в лесостепной зоне Северного Причерноморья.

Лесостепная зона Северного Причерноморья. С III в. н.э. по палинологическим данным отмечается постепенное похолодание, увеличение увлажненности [Gerasimenko, Subetto, 2011]. На этом фоне со второй трети – середины III в. н.э. здесь формируется черняховская культура, которая занимает обширные черноземные пространства лесостепи Северного Причерноморья [Арион и др., 2010, рис. 149]. В основе хозяйствования населения черняховской культуры лежало земледелие.

Области расселения черняховских племен охватывают Северное и Северо-Западное Причерноморье, распространившись на юг до устья Днепра и к западу от него, в том числе в степной зоне, ранее занимаемой кочевыми племенами [Oblomski et al., 1999, p. 81]. Активное расширение ареала черняховской культуры в III–IV вв. н.э., вероятно, стало возможным на фоне гумидизации климата. Высокие нормы зимних осадков и, как следствие, обильная влагозарядка почвы обеспечивали хороший урожай и способствовали росту населения. Об этом может свидетельствовать увеличение количества поселенческих памятников на высоких мысах в долинах рек [Oblomski et al., 1999, p. 84]. Высокий уровень увлажненности сохранялся в регионе как минимум до финала IV в. [Oblomski et al., 1999, p. 84].

Выводы

Исходя из вышеизложенного, есть основания предполагать, что нарастание гуми-дизации климата в позднесарматскую эпоху представляется масштабным явлением, охватившим как минимум территории лесостепной зоны Западной Сибири, степи Южного Приуралья, Волго-Камский регион, степи Нижнего Поволжья, Нижнего Дона, Северный Кавказ, лесостепи и степи Северного Причерноморья. С высокой долей вероятности можно предположить, что близлежащие территории, не затронутые нами в этой статье, будут демонстрировать аналогичные процессы.

Суть климатических изменений, происходивших в этот период в степи, лесостепи и, возможно, южной тайге, можно охарактеризовать как смягчение блокирующего эффекта сибирского зимнего антициклона и проникновение теплых и влажных воздушных масс атлантических и средиземноморских циклонов в глубинные районы Восточной Европы. Следствием этого стало увеличение зимних осадков, высокий снежный покров и неустойчивая погода в холодное время года с чередованием оттепелей и похолоданий. Все эти факторы снижали эффективность тебеневки и зимнего выпаса скота в целом.

Наибольшее проявление изменения климатической ситуации отразилось, судя по имеющимся археологическим материалам, на территории южноуральского и западносибирского регионов. Здесь отмечается исчезновение скотоводческих культур в лесостепной и степной зонах уже к финалу III в. н.э.

Модель развития изменений предусматривает нарастание негативных экологических факторов сначала для западносибирской лесостепи, затем для территории обитания кочевников в Южном Приуралье с достижением критических показателей к финалу III в. н.э., когда степи обезлюдели. При этом с территории саргатской культуры Западной Сибири наблюдается еще более ранний отток населения начиная со второй половины II в. н.э., что отразилось на крайне незначительном количестве известных погребений постсаргатско-го этапа. Можно предполагать, что степень воздействия климатических факторов на сообщества финала РЖВ зависела от их расположения и близости к центру сибирского максимума.

На материалах Нижнего Поволжья также отмечается увеличение гумидности с достижением предельных значений в IV в. н.э. Позднесарматское кочевое население испытывает трудности и оставляет территории обитания.

На Нижнем Дону и в северопричерноморских степях также можно предполагать сложности для кочевого скотоводства в IV в. н.э. В степях Северного Причерноморья количество кочевнических памятников значительно уменьшается.

На фоне нарастания гумидизации климата и увеличения количества зимних осадков (столь драматического для обществ древних скотоводов) для культур с комплексной экономикой и высокой долей земледелия насту- пает расцвет. Теплые влажные зимы и, как следствие, мощная влагозарядка почв и высокая урожайность обеспечивают высокий прибавочный продукт и рост численности населения. Примером являются черняховская культура, ранний этап аланской культуры Северного Кавказа, демонстрирующий рост экономики, увеличение народонаселения со II в. н.э. и активное расширение ареала.

Окончание гумидного периода, вероятно, пришлось на рубеж IV–V вв. н.э. На данный момент в нашем распоряжении имеются данные единственного исследования, указывающего на это, – материалы могильника Брут 2 аланской культуры Северного Кавказа. Постепенный процесс иссушения климата достигает максимальных значений в изученной выборке в конце VI – первой трети VII в. н.э. [Хохлова, Хохлов, 2008, c. 317]

Приведенные выше данные позволяют говорить о существенном вкладе природных условий в освоение Восточной Европы и Западной Сибири в финале раннего железного века и высокой степени экологического детерминизма развития древних обществ.

ПРИМЕЧЕНИЕ

1 Палеопочвенные данные для региона Нижнего Поволжья получены в рамках Госзадания АААА-А18-118013190175-5.

The study of paleosols in the Lower Volga region was carried out within the framework of the State Assignment AAAA-A18-118013190175-5.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Атмосферное давление в области распространения сибирского максимума в зимний периоды, миллибар (1 миллибар = 0.75 мм ртутного столба)

Fig. 1. Atmospheric pressure in the area of the Siberian maximum in winter, millibars (1 millibar = 0.75 mmHg)

среднесарматская культура раннесарматская культура позднесарматская культура

+ 50 мм/год

Современный уровень осадков

- 50 мм/год

Рис. 2. Изменение атмосферной увлажненности в степной зоне Нижнего Поволжья в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. на основе схемы В.А. Демкина и соавт. [Демкин и др., 2010, с. 52] (по: [Кривошеев, Борисов, 2019, рис. Б])

Fig. 2. Changes in atmospheric humidity in the steppe zone of the Lower Volga region in the end of the 1st millennium BC – the beginning of the 1st millennium AD after V.A. Demkin and co-authors [Demkin et al., 2010, p. 52] (аfter: [Krivosheev, Borisov, 2019, fig. Б])

Рис. 3. Строение торфяных отложений, возрастная кривая и скорость седиментации болота Зельмень (по: [Ryabogina et al., 2022])

Fig. 3. The structure of peat deposits, age curve and sedimentation rate of the Zelmen swamp (аfter: [Ryabogina et al., 2022])

Рис. 4. Некоторые культуры финала сарматской эпохи в Восточной Европе и Западной Сибири

Fig. 4. Some cultures of the final Sarmatian epoch in Eastern Europe and Western Siberia

Список литературы Палеоэкологические условия финала сарматской эпохи и их влияния на общества скотоводов и земледельцев Восточной Европы и Западной Сибири

- Агроклиматические ресурсы Калмыцкой АССР, 1974. Ленинград: Гидрометиздат. 124 с.

- Арион О. В., Башкатов Ю. В., Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2010. У истоков славянства (вместо заключения) (Гл. 7) // Позднезарубинецкие памятники на территории Украины (вторая половина I – II в. н.э.). Раннеславянский мир. Вып. 12. М.: ИА РАН. C. 93–110.

- Безуглов С. И., 1990. Аланы-танаиты: экскурс Аммиана Марцеллина и археологические реалии // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1989 г. Вып. 9. Азов: Изд-во Азов. краевед. музея. С. 80–87.

- Борисов А. В., Мимоход Р. А., 2017. Аридизация: формы проявления и влияние на население стеной зоны в бронзовом веке // Российская археология. № 2. С. 63–75.

- Демкин В. А., Борисов А. В., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Золотарева Б. Н., Каширская Н. Н., Удальцов С. Н., Ельцов М. В., 2010. Волго-Донские степи в древности и средневековье (по материалам почвенно-археологических исследований). Пущино: SYNCHROBOOK. 120 с.

- Коренюк С. Н., Перескоков М. Л., 2021. Памятники гляденовской культурно-исторической общности Среднего Прикамья (Гл. 7) // Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 3. Ранний железный век. Казань: АН РТ. С. 539–561.

- Кривошеев М. В., 2016. Волго-Донское междуречье в середине III – IV в. н.э. Этноисторические проблемы // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: материалы V Междунар. Нижневолж. археол. конф., 15–18 нояб. 2016 г. Элиста: Изд-во Калмыц. ун-та. С. 100–103.

- Кривошеев М. В., 2020. Южное Приуралье и Нижнее Поволжье в позднесарматское время. Вопросы взаимодействия // Ранние кочевники Южного Урала и Нижнего Поволжья: материалы круглого стола «Археология ранних кочевников евразийской степи: актуальные проблемы и перспективы их решения». К юбилею д-ра ист. наук М. Г. Мошковой. М.: МАКС Пресс. С. 113–128. DOI: https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.978-5-317-06506-5

- Кривошеев М. В., Борисов А. В., 2019. Климатический оптимум как фактор кризиса экономики степных номадов в IV в. н.э. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 24, № 3. С. 47–57. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.3.4

- Малашев В. Ю., 2013. Позднесарматская культура Южного Приуралья во II–III вв. н.э.: дис. ... канд. ист. наук. М. 301 с.

- Малашев В. Ю., 2014. Аланская культура Северного Кавказа: проблема ранней государственности у населения региона во II–IV вв. н.э. // Краткие сообщения института археологии. Вып. 234. С. 72–83.

- Малашев В. Ю., Кривошеев М. В., 2023. Катакомбные памятники степного Волго-Донья и Предкавказья середины III – IV вв. // Региональные особенности хронологии и периодизации савроматской и сарматских культур: материалы XI Всерос. науч. конф. с междунар. участием «Проблемы сарматской археологии и истории», посвящ. памяти А.С. Скрипкина, г. Волгоград, 15–19 мая 2023 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 265–281.

- Перескоков М. Л., 2018а. Пермское Приуралье в финале раннего железного века. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 320 с.

- Перескоков М. Л., 2018б. Археологические критерии социальной структуры населения Пермского Прикамья на позднем этапе гляденовской культуры (по материалам Мокинского могильника III–V/VI вв. н. э.) // Stratum рlus. № 4. С. 47–70.

- Перескоков М. Л., 2022. Среднее Прикамье в III–V вв. Поздний этап гляденовской культуры (Гл. 2) // Археология Волго-Уралья. В 7 т. Т. 4. Эпоха Великого переселения народов. Казань: АН РТ. С. 83–100.

- Хохлова О. С., Хохлов А. А., 2008. Палеопочвенное изучение курганов могильника Покровка 10 и палеоклиматические реконструкции для РЖВ Южного Приуралья // Малашев В. Ю., Яблонский Л. Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 10. М.: Вост. лит. С. 101–113.

- Хохлова О. С., Хохлов А. А., Гольева А. А., 2009. Палеопочвенное и микробиоморфное изучение курганного могильника Брут 2 в Республике Северная Осетия – Алания // Габуев Т. А., Малашев В. Ю. Памятники ранних алан Центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. С. 309–323.

- Шарапова С. В., 2020. Верхняя хронологическая граница саргатской культуры // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 2. С. 218–246. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2020.2.12

- Шарапова С. В., 2022. Древности раннего железного века лесостепного Зауралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Урал. рабочий. 208 с.

- Шнитников А. В., 1957. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария // Записки географического общества Союза ССР. М.: АН СССР. 337 с.

- Gerasimenko N., Subetto D., 2011. Pollen Data from the Saki Lake as an Indicator of the Holocene Environmental Changes in the South-Western Crimea // VI Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology”. Moscow: Paleontological Institute of RAS. P. 29–34.

- Oblomski A. M., Petrauskas O. V., Terpilovski R. V., 1999. Environmental Reasons of Migrations of the South-East Europe Population in the 1st – 5th cc. A.D. // Archaeologia Polona. Vol. 37. P. 71–86.

- Ryabogina N., Idrisov I., Yuzhanina E., Borisov A., 2022. Peat Palaeorecords from the arid Caspian Lowland in Russia: Environmental and Anthropogenic Effects During the Second Half of the Holocene // Quaternary Science Reviews. Vol. 280, art. 107417. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107417