Палеоэкология почвообразования на финально-палеолитическом поселении Шолма-I (Приволжская возвышенность, Чувашское плато)

Автор: Гугалинская Л.А., Алифанов В.М., Березина Н.С., Березин А.Ю., Хисяметдинова А.А., Попов Д.А., Вагапов И.М., Овчинников А.Ю., Кондрашин А.Г., Рапацкая К.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Дана почвенно-экологическая характеристика уникального позднепалеолитического поселения Шолма-I. Уникальность позднепалеолитического поселения Шолма-I заключается в том, что культурные горизонты находятся в покровных лессовидных суглинках, содержащих сложную погребенную криоморфную почву, состоящую из двух наложенных друг на друга моногенетичных почв. Такое сложное почвенное образование в Среднем Поволжье не было известно, поэтому почва названа авторами шолмской. Формирование шолмской сложной почвы происходило в течение двух позднеледниковых интерстадиалов. Верхняя погребенная моногенетичная маломощная почва, вероятно, формировалась в аллерёд, нижняя, более мощная и более сложно организованная, вероятнее, формировалась в бёллинге. Перекрывающий шолмскую сложную погребенную почву палево-бурый суглинок, вероятно, отложился в позднем дриасе (11-10,3 тыс. лет назад).

Погребенные почвы, стадии осадконакопления, палеокриоморфизм, перигляциальные условия, педогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/148199071

IDR: 148199071 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Палеоэкология почвообразования на финально-палеолитическом поселении Шолма-I (Приволжская возвышенность, Чувашское плато)

остатки in situ. Кремневые изделия, имеющие отчетливые признаки искусственной обработки, а также стратиграфическое положение культурного слоя в разрезе существенно ниже голоценовой почвы позволило предположить, что был открыт памятник в рамках каменного века. Обнаруженное позднепалеолитическое поселение Шолма-I (55°53’00”N, 47°29’30”E) находится практически в центре Среднего Поволжья, в северо-восточной части Приволжской возвышенности, называемой Чувашским плато. Поселение представляет редкую для региона Среднего Поволжья и Прикамья возможность изучения комплексом естественнонаучных методов культурного слоя финального палеолита, насыщенного не только кремневыми артефактами, но и фаунистическими остатками [2, 3]. Уникальность этого памятника заключается также в том, что культурные горизонты находятся в покровных отложениях, содержащих погребенные почвы. Кроме того, имеются флювиальные аналоги субаэральных образований шолмского разреза, которыми являются первая (высотой 6 м) и вторая (высотой 12 м) надпойменные террасы рек Большой и Малый Цивиль. Аллювий первой террасы формировался в интервал от 12-13 до

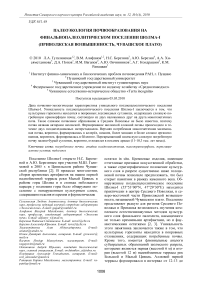

7-8 тыс. лет назад, второй террасы – от 28-30 (35) до 12-13 тыс. лет назад [10, 4, 5, 14]. Гора Шолма, у южного склона которой находится поселение, представляет собой денудационный останец, сложенный верхнепермскими породами, перекрытыми покровными лессовидными отложениями (рис. 1).

В голоцене северная часть Чувашского поднятия, в северной части которого расположено поселение Шолма-I, погружается в сторону широтно ориентированного Марийского прогиба и частично эродировано наступающей на юг р. Волгой. Кроме того, находясь на стыке ареалов с разнонаправленными линеаментами субширотного и северо-восточного простирания [12], в условиях общего погружения характеризуемой территории и одновременно восходящего движения денудационного останца, называемого горой Шолма, являющегося новейшей морфоструктурной единицей с положительным знаком движения, территория поселения развивалась на участке повышенного динамического состояния геологической среды. Этот факт позволяет объяснить существование многократно сменяющихся стадий осадконакопления, чередующихся со стадиями педогенеза в районе поселения. Террасы, в свою очередь, также имеют сложное геологическое строение, состоят из нескольких наложенных друг на друга разновозрастных аллювиальных свит, а аллювиальные осадки имеют большое литологическое сходство, что затрудняет определение их возраста, при этом погребенные почвы, имеющиеся в террасовых разрезах, практически не изучены. Имеющиеся материалы о криоморфизме самой «теплой» из позднеплейстоценовых почв (микулин-ской) свидетельствует о широком развитии процессов криогенеза на Чувашском плато в этот период времени [11, 13]. Криоморфная погребенная почва с двумя культурными слоями приурочена к небольшой западине, сформированной, вероятно, над понижением в рельефе, заполненном слоистым лессовидным суглинком общего оливкового (табачного) цвета. Предполагается сознательный выбор западины обитателями стоянки для организации жилого пространства.

Рис. 1. Схема строения правого борта восточной кромки горы Шолма (не в масштабе).

Условные обозначения: 1 – доломиты, мергели, известняки казанского яруса, 2 – переслаивание аргиллитов, песчаников, алевритов татарского яруса, 3 – оливковый лессовидный суглинок, 4 – палево-бурый и красноватобурый суглинок с погребенной почвой и культурным слоем, 5 – голоценовая почва, 6 – заполнение экскаваторной выемки (почва, щебень супесь)

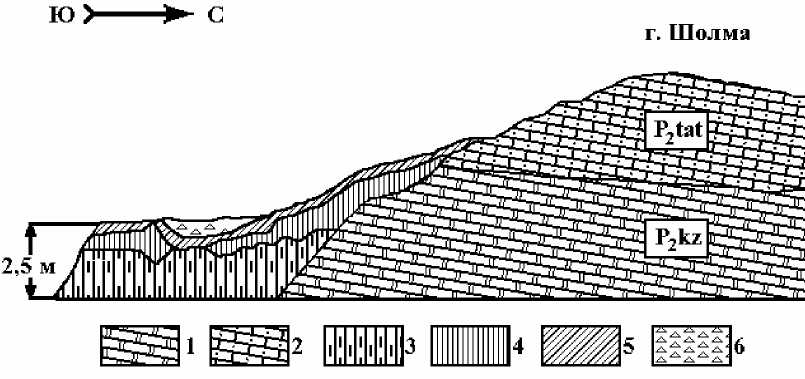

Наши исследования показывают, что рассматриваемое поселение включает два культурных слоя. Нижний культурный слой связан с нижним гумусовым горизонтом [А12], верхний – с верхним гумусовым горизонтом [А11]. Таким образом, эти два гумусовых горизонта образовались в разное время на разном (каждый на своем) наносе. Данное предположение вытекает из факта трехслойного строения материала, заполняющего криогенные трещины: сначала был отложен красно-бурый материал, подвергшийся морозному трещинообразованию; затем этот материал был проработан почвообразованием и на нем сформировался гумусовый горизонт [А12] с нижним культурным слоем, который также подвергся морозному трещинообразова-нию. Затем горизонт [А12] был перекрыт новым материалом, вероятно, палево-буроватого цвета, на котором был сформирован сначала верхний гумусовый горизонт [А11], а уже в нем – верхний культурный слой. Верхний культурный слой был перекрыт палево-бурым суглинком, на котором сформировался современный чернозем.

Подгумусовая часть нижней почвы с гумусовым горизонтом [А12] сформировалась на слоистом лессовидном суглинке. Затем эта сложная палеокриоморфная погребенная почва мощностью около 1 м оказалась перекрытой новым маломощным наносом, который снова был проработан дерновым процессом с образованием криоморфного гор. [А11], в котором, в свою очередь, был сформирован верхний культурный слой. В верхнем культурном слое выявлены дополнительные свидетельства его криодислокаций – кольцевые структуры с пустотами в центре, а также вертикальное расположение кремней. Накопление материала для гумусовых горизонтов (палево-бурых и красновато-бурых опес-чаненых суглинков) происходило, как свидетельствуют криогенные признаки, в перигляциальных условиях, причем, верхний палевобурый суглинок откладывался в более холодной обстановке с резкими перепадами температур.

Изучение фауны моллюсков из погребенной почвы показало присутствие одного вида – Vallonia costata (Mull.), обитающего во влажных местах, в подстилке лиственного леса. О более теплых условиях формирования погребенной почвы свидетельствуют результаты изучения фауны, зафиксировавшие более 150 костей лошади, кость зайца и зуб насекомоядного. Предполагаем, что погребенная почва сформировалась в один-два последних относительно теплых периодов позднеледниковья.

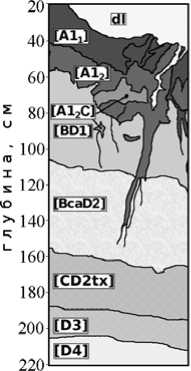

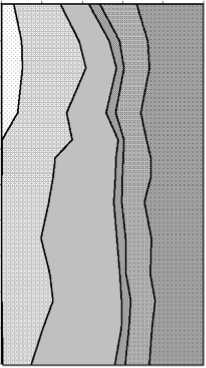

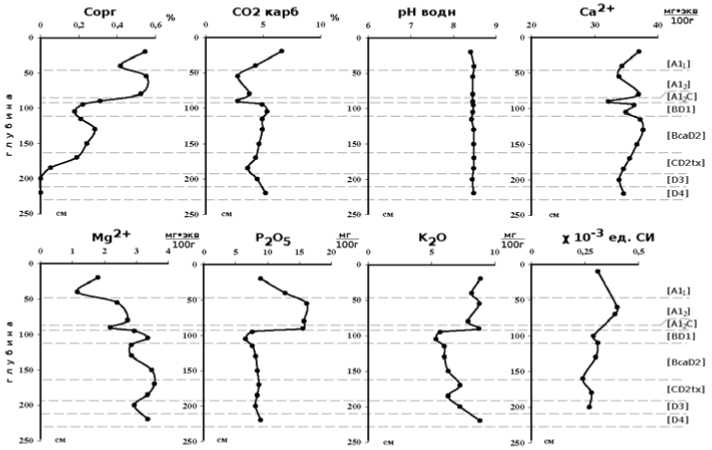

О формировании шолмской погребенной почвы в течение двух межстадиалов свидетельствуют почвенные морфологические и некоторые физико-химические характеристики (рис. 2, 3). Нижняя погребенная почва, венчающаяся гумусовым горизонтом [A1 2 ], имеет достаточно мощный и сложный профиль, в котором происходило перемещение органического вещества (некриогенного происхождения пятна, окрашенные иллювиированными в них гумусовыми соединениями, хорошо выделяемые каппаметрией). Значит, во время формирования почвы мерзлота находилась ниже ее профиля (вероятно, на уровне верхней границы гор. [CD2tx]), а достаточно гумидный климат позволял подвижным соединениям гумуса мигрировать вниз по профилю. Вероятно, нижняя погребенная почва может быть сопоставлена с современными тундровыми почвами Европейского Севера России.

Верхняя погребенная почва, у которой образовался (или сохранился?) только гор. [A11], формировалась на новом, весьма маломощном наносе. Условия почвообразования были более суровыми: отчетливо сформировался только гумусовый горизонт [A11], зато присутствуют дополнительные свидетельства криодислокаций верхнего культурного слоя – кольцевые в плане структуры («медальоны») с пустотами в центре и концентрацией находок по краям, а также вертикальное («на ребре») либо наклонное расположение кремней. Каменные кольца на поверхности в настоящее время характеры для арктических островов Северо-востока России с суровыми мерзлотно-климатическими условиями. Но, судя по наличию достаточно мощного дернового горизонта, криодислокации верхнего культурного слоя возникли уже после завершения формирования верхней погребенной почвы, о чем дополнительно свидетельствуют материалы изучения зубов лошади.

Содержание фракций

О 20 40 60 80 100 %

Разрез 3-2009

Размер фракций

I 1 1*0.25 мм I I 0 01-0.005 мм ^□0.25-0.05 мм ^□0.005-0.001 мм

I 1 0 05-0 01 мм I | <0.001 мм

Рис. 2. Гранулометрический состав шолмской сложной погребенной почвы.

Анализ зубов шолмской лошади показал монотипность коллекции, отражающей характерные признаки внутри одной популяции. В строении нижних зубов проявляются четкие отличия как от широкопалой донской, так и от уральской лошади. По особенностям строения зубов шолмская лошадь имеет значительное сходство с раннеплейстоценовой мосбахской лошадью и дожившей до наших дней лошадью Пржевальского. Пропорции и размеры конечностей шолмской лошади оказались ближе всего к размерам сравнительно тонких и длинных конечностей мосбахской лошади, обитавшей в лесостепях юга Европы в достаточно мягком климате, а не к широкопалым лошадям, адаптированным к жизни в перигляциальных условиях с вязкими мягкими грунтами. По двум костям из раскопа 2007 г. в Киевской радиоуглеродной лаборатории получены даты: 8160 ± 120 лет назад (Кi-15155) и 9200 ± 200 лет назад (Ki-15156).

Рис. 3. Физико-химические характеристики шолмской сложной погребенной почвы

Данные палеонтологии, реконструирующие сравнительно теплые (межстадиальные) условия формирования культурных слоев, в сочетании с характерным обликом вкладышевого кремневого оружия дают основания предполагать бытование поселения Шолма-I в периоды относительных потеплений позднеледниковья. Результаты наших исследований в центре Восточно-Европейской равнины [1, 6-9] позволяют предположить, что наиболее вероятным временем формирования сложной палеокриоморфной нижней погребенной почвы мощностью около 1 м и маломощной палеокриоморфной верхней дерновой почвы (гор. [А1 1 ]) могут быть бёллинг и аллерёд (соответственно) (13-11 тыс. лет назад), разделенные небольшим похолоданием среднего дриаса (временем накопления материала, на котором сформировалась почва алле-рёда). Перекрывающий всю шолмскую погребенную почву палево-бурый суглинок, вероятно, отложился в позднем дриасе (11-10,3 тыс. лет назад). В этом случае представляется не случайным сходство каменной индустрии, типологии трапеций и основного объекта охоты – лошади поселения Шолма-I с финальнопалеолитическими стоянками, бытовавшими в это время в лесостепях юго-востока Украины, где в финальном палеолите – раннем мезолите лошадь была важным, а иногда и единственным объектом охоты. Кроме того, культурный слой на Среднем Дону с трапециями в каменном инвентаре, отнесенный к аллерёду, также как и на Шолме, оказался рассечен сетью морозобойных трещин уже после бытования стоянки. Все это позволяет считать приведенные даты поселения Шолма-I омоложенными.

Облик каменной индустрии поселения Шолма-I (стоянки-мастерской и временной охотничьей стоянки) сформировался под влиянием, в первую очередь, природных факторов

(близость сырья, впадина под защитой горы, обзор местности, речные перекаты – место брода и водопоя лошадей). Приволжская возвышенность с сильно расчлененным рельефом могла быть тем регионом, где происходило сложение культур позднего палеолита – раннего мезолита, например, усть-камской культуры, которая входила в обширную область финальнопалеолитических культур с трапециями востока и юга Русской равнины. При отсутствии в комплексах этих культур надежных данных для абсолютного датирования поселение Шолма-I может стать опорным памятником, изучение которого с применением современных методов первобытной археологии, геологии, палеогеографии и палеопочвоведения поможет понять проблему происхождения и взаимодействия разных культурных традиций позднего плейстоцена – раннего голоцена значительной части Восточной Европы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 08-04-00331), Программы Президиума РАН (№15), Программы «Научный потенциал высшей школы», код 1109.

Список литературы Палеоэкология почвообразования на финально-палеолитическом поселении Шолма-I (Приволжская возвышенность, Чувашское плато)

- Алифанов, В.М. Палеокриогенез и современное почвообразование. -Пущино: ОНТИ ПНЦ, 1995. -318 с.

- Березина, Н.С. Палеолитическая стоянка-мастерская Шолма I (предварительное сообщение)/Н.С. Березина, А.Ю. Березин, М.Ш. Галимова//Историко-археологические исследования Поволжья и Урала. -Казань, 2006. -С. 54-62.

- Березина, Н.С. Опыт комплексного изучения верхнепалеолитической стоянки Шолма-I в Среднем Поволжье: материальная культура и среда обитания/Н.С. Березина, А.Ю. Березин, М.Ш. Галимова, А.А. Хисяметдинова//Сб. науч. тр. «Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях». -Барнаул: изд-во: Алтайского университета, 2009. -С. 253-256.

- Бутаков, Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины. -Казань, 1986. -143 с.

- Бутаков, Г.П. Ритмичность лессово-почвенных образований и последовательность событий в цикле перигляциал-межледниковье на востоке Русской равнины/Г.П. Бутаков, И.В. Глейзер//Международный симпозиум «Четвертичная стратиграфия и события Евразии и Тихоокеанского региона» (тезисы доклада). -Якутск, 1990. -С. 35-37.

- Гугалинская, Л.А. Современные проблемы сохранения почв как незаменимого компонента биосферы и устойчивого развития общества/Л.А. Гугалинская, В.М. Алифанов//Почвоведение. -2002. -№ 10. -C. 1274-1277.

- Гугалинская, Л.А. Позднеплейстоценовый морфолитогенез голоценовых почв центра Восточно-Европейской равнины/Л.А. Гугалинская, В.М. Алифанов//Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. -2005. № 66. -М.: ГЕОС. -С. 33-41.

- Гугалинская, Л.А. Особенности почвообразования в ледниковое (поздневалдайское) время в центре Восточно-Европейской равнины. Почвенные процессы и пространственно-временная организация почв/Л.А. Гугалинская, В.М. Алифанов [отв. ред. В.Н. Кудеяров]; Ин-т физ.-хим. и биол. проблем почвоведения РАН. -М.: Наука, 2006. -С. 71-78.

- Дедков, А.П. О структурообразующей роли кайнозойских тектонических движениях северной части Приволжской возвышенности//Структурно-геоморфологическое изучение нефтегазоносных земель. -М.: Изд-во МГУ, 1973. -С. 107-118.

- Лаврушин, Ю.А. Аллювий равнинных рек субарктического пояса и перегляциальных областей материковых оледенений. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -256 c.

- Лаврушин, Ю.А. Соотношение морских и континентальных отложений в районе села Спасское и Приволжье на Средней Волге. -Бюлл. комис. по изучению четвертичного периода. -1964. -№29. -С. 15-24.

- Макаров, В.И. Об активных разломах и их рельефообразующей роли на Русской платформе//Геоморфология. -1999. -№ 3. -С. 39-41.

- Хисяметдинова, А.А. Новая интерпретация стратиграфической схемы антропогеновых отложений Востока Русской равнины Г.П. Бутакова//Развитие рельефа равнин: геоморфологические и геоэкологические проблемы. -Казань, 2007. -С. 142-150.

- Юдахин, Ф.Н. Глубинное строение и современные геодинамические процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы/Ф.Н. Юдахин, Ю.К. Щукин, В.И. Макаров. -Екатеринбург: УрО РАН, 2003. -300 c.