Палеорнитологические материалы из пещеры Чагырская в Северо-Западном Алтае

Автор: Мартынович Н.В., Маркин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521938

IDR: 14521938

Текст статьи Палеорнитологические материалы из пещеры Чагырская в Северо-Западном Алтае

В пещере, приуроченной к среднему течению р. Чарыш, представлены голоценовые (сл. 1–4) и неоплейстоценовые образования (сл. 5, 6а, 6б, 6в/1, 6в/2), нижний интервал которых содержит богатейшие археологические, палеонтологические и антропологические остатки [Деревянко и др., 2013].

Остатки авифауны, в т.ч. со следами кислотной эрозии, полученные из отложений объекта в 2008–2011 гг., свидетельствуют о вероятном приносе их хищными птицами. Здесь выявлены следующие представители.

Anatidae. Гусь ( Anser sp.) редок в неоплейстоцене Алтая, единичные кости найдены в пещерах Окладникова, Страшной, Усть-Канской.

Кряква ( Anas platyrhynchos ) – наиболее многочисленный вид крупных уток, известный в ископаемом состоянии на Алтае. На гнездовье отмечена в различных частях региона [Сушкин, 1938; Цыбулин, 2009].

Шилохвость/свиязь ( Anas acuta/penelope ) – самые многочисленные среднего размера утки в субфоссильном и фоссильном состоянии на Алтае.

Чирок-свистунок ( Anas crecca ) – обычная мелкая утка в неоплейстоцене Алтая, отмечена в пещерах Логово Гиены, Денисовой, Усть-Канской.

Утка ( Anatidae gen indet ). Ближе неопределимая фаланга пальца ноги (сл. 5, гор. 4).

Falconidae. Пустельга ( Falco tinnunculus ) – самый многочисленный мелкий сокол, найденный в пещерах вследствие его гнездования вблизи мест захоронения.

Accipitridae. Ястреб-тетеревятник ( Accipiter gentilis ). Симфиз нижней челюсти (сл. 3). В неоплейстоцене найден в пещерах Окладникова и Страшной, в голоцене более многочислен. Обычен в северо-западной и северной части Алтая, где придерживается лесных биотопов [Сушкин, 1938].

Беркут ( Aquila chrysaetos ). Две фаланги (включая когтевую) пальца лапы из сл. 5, гор. 2; одна когтевая фаланга (6в/1, гор. 2). Судя по находкам в пещерах Страшной, Разбойничьей, Денисовой, нередок в неоплейстоцене Алтая [Пантелеев, 2002].

Tetraonidae. Белая куропатка ( Lagopus lagopus ) – индикатор похолоданий, в неоплейстоценовых отложениях пещер Алтая. Как правило, входит в состав смешанных комплексов, не являясь при этом доминирующей в составе ориктоценозов. Ныне мелкая форма Lagopus lagopus brevirostris обитает оседло в альпийском поясе хребтов Северо-Западного Алтая [Потапов, 1987].

Тетерев ( Tetrao tetrix ) – немногочислен в неоплейстоценовых отложениях пещер, более заметен в голоценовых осадках Алтая.

Тетеревиные ( Tetraonidae ). Фаланга пальца лапы (сл. 5, гор. 2) птицы размером с белую куропатку или тетерева; шейный позвонок (6 в/1, гор 3).

Серая куропатка ( Perdix perdix ) – обитатель остепненных предгорных ландшафтов Алтая, найденный в позднем неоплейстоцене пещер Окладникова, Усть-Канской, Страшной [Мартынович, 2013].

Rallidae. Коростель ( Crex crex ) – самый многочисленный ископаемый вид пастушковых на Алтае, кости которого обычны в рецентных и голоценовых сборах филиновых ниш [Оводов, Мартынович, Надаховский, 1998].

Погоныш ( Porzana porzana ). Неполный тибиотарзус обитателя камышовых зарослей (сл. 3). Известен в неоплейстоценовых осадках пещер Денисовой, Страшной [Пантелеев, 2002; Мартынович, 2013].

Charadriidae. Мелкий улит ( Tringa ochropus/glareola) найден по проксимальному фрагменту левого тарсометатарсуса (сл. 5, гор. 6). К чернышу или фифи отнесен по размерам. Фифи представлен единственной неоплей-стоценовой находкой из Денисовой пещеры [Пантелеев, 2002], черныш найден в Страшной [Мартынович, 2013].

Перевозчик ( Actitis hypoleucоs ). Дистальный фрагмент левого тибио-тарсуса (сл. 5, гор. 1).

Бекас или дупель ( Gallinago sp .). Проксимальный и дистальный фрагменты правой плечевой (сл. 4).

Большой кроншнеп ( Numenius arquata ). Дистальный фрагмент левого тибиотарзуса (сл. 2).

Charadriiformes indet. Проксимальный фрагмент коракоида (сл. 6б, гор. 1).

Pterocleidae. Саджа ( Syrrhaptes paradoxus ). Дистальная часть левого тибиотарсуса (сл. 6а, гор. 3). Находки этого вида в отложениях пещер показательны. Саджа – характерная птица полупустынь и сухих степей Средней и Центральной Азии [Козлова, 1975], включая Монголию и Тыву [Баранов, 1991]. На гнездовании отмечена по южной окраине Алтая и в Чуйской степи [Сушкин, 1938]. В неоплейстоцене Алтая кости саджи известны в отложениях пещер Страшной, Окладникова, Денисовой, Усть-Канской, что, видимо, указывает на существование холодных аридных степей [Мартынович, 2010].

Columbidae. Сизый голубь ( Columba cf. livia ). В неоплейстоцене отмечен в пещерах Окладникова, где входил в доминирующую группу, и Страшной [Мартынович, 1990]. В современном состоянии на Алтае обитает в основном как полудомашняя форма.

Strigidae. Сова болотная ( Asio flammeus ). Проксимальный фрагмент первой фаланги большого пальца кисти (сл. 5, гор.1). Характерна для всех местонахождений Алтая. На гнездовье обычна в степной низкогорной западной части региона.

Apodidae. Белопоясный стриж ( Apus pacificus ). Левый карпометакар-пус (сл. 6б, гор. 4). Вид, связанный со скалами, нередок в ископаемом состоянии для Алтая.

Picidae. Седой дятел ( Picus canus ). Правая плечевая кость (сл. 4). Обитатель светлых хвойных лесов.

Hirundinidae. В отложения чаще попадают кости молодых особей из гнезд под сводами пещер. В позднем неоплейстоцене ласточки найдены в пещерах Окладникова, Усть-Канской, Денисовой, Страшной. Определен воронок ( Delichon urbica ), касатка ( Hirundo rustica ) и рыжепоясничная ( Cercopis daurica ) ласточки [Мартынович, 1990; Пантелеев, 2002].

Bombicillidae. Свиристель ( Bombicilla garrulus ). Полный тарзомета-тарсус (сл. 2).

Corvidae. Ворон ( Corvus corax ). Для Алтая указывается как достаточно редкий вид.

Ворона ( Corvus cornix/corone ). Дистальный фрагмент левого карпо-метакарпуса (сл. 6а, гор. 1). В неоплейстоцене региона указана для пещер Логово Гиены, Страшной, Денисовой [Пантелеев, 2002], Усть-Канской. Ныне для Алтая свойственна черная ворона (Corvus corone).

Галка ( Corvus cf. monedula ). В голоценовых отложениях Алтая один из доминирующих видов в накоплениях филиновых ниш. В неоплейстоцене обнаружена в северо-западной и центральной частях региона [Пантелеев, 2002; Мартынович, 2010].

Клушица ( Pyrrhocorax pyrrhocorax ). Полный левый тарзометатарзус (сл. 5, гор. 1). Характерная врановая птица в неоплейстоцене горного пояса Алтая. В современных условиях предпочитает открытые горноальпийские пространства Южного и Юго-Восточного Алтая.

Мелкая врановая птица ( Corvidae indet ). Проксимальный фрагмент левой бедренной, дистальный фрагмент тибиотарзуса (сл. 5, гор. 1); дистальный фрагмент тибиотарсуса (сл. 5, гор. 5); проксимальный фрагмент левой локтевой, левая бедренная кость (сл. 6а, гор. 1); неполный симфиз вилочки (сл. 6а, гор. 2).

Turdidae. В Чагырской пещере найдены: полный тарзометатарзус в сл. 2 (судя по размерам – рябинник ( Turdus pilaris )); проксимальный фрагмент левой плечевой в сл. 5, гор. 2 и проксимальный фрагмент левой плечевой, близкий к ruficollis/philomelos. Правая локтевая из сл. 6в/1, гор. 3 по параметрам может быть отнесена к размерному классу philomelos-ruficollis .

Дрозды – обычная в неоплейстоцене Южной Сибири группа воробьиных, заселяющих лесостепные биотопы. Главным образом отмечены певчий ( T. philomelos ) и темнозобый (группа ruficollis ) дрозды.

Fringillidae. Снегирь ( Pyrrhula sp. ). Фрагмент нижней челюсти (сл. 5, гор. 4).

Emberizidae. Овсянка ( Emberiza sp. ). Правая плечевая (сл. 4); правый коракоид (сл. 6в/1, гор. 1). Первая кость по размеру близка к таковой овсянки-дубровника ( Emberiza aureola ), вторая немного крупнее каракоида обыкновенной и белошапочной овсянок.

Овсянки, как и дрозды, – одни из наиболее часто встречающихся мелких воробьиных в отложениях пещер Южной Сибири. Три указанных вида овсянок обычны в среднегорье Северо-Западного Алтая, дубровник тяготеет к увлажненным биотопам.

Мелкие воробьиные птицы ( Passeriformes fam gen indet ). В сл. 6а представлена килевая часть грудины, близкой к лесному коньку ( Anthus trivialis) и горной трясогузке (Motacilla cinerea ).

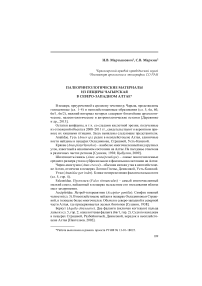

В неоплейстоценовых породах пещеры определены 21, а в голоценовых – семь видов птиц (см. таблицу ). Выявлены следующие экологиче-

Распределение остатков птиц из пещеры Чагырская

|

Таксон |

Слой |

Всего |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 а |

6 б |

6в/1, 6в/2 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Anser sp. |

– |

– |

1 |

– |

2/1* |

– |

– |

– |

3 |

|

Anas platyrhynchos |

– |

– |

– |

2/2 |

1 |

– |

– |

1 |

4 |

|

Anas acuta/penelope |

1 |

– |

1 |

– |

– |

1 |

– |

– |

3 |

|

A. crecca |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Anatidae indet |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Falco tinnunculus |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

3/2 |

5 |

|

Accipiter gentilis |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Aquila chrysaetos |

– |

– |

– |

– |

2/1 |

– |

– |

1 |

3 |

|

Lagopus lagopus |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2/1 |

– |

2 |

|

Tetrao tetrix |

– |

2/1 |

3/1 |

– |

1 |

1 |

– |

– |

7 |

|

Perdix perdix |

– |

3/1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

|

Tetrao tetrix/Lagopus |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

2 |

|

Crex crex |

– |

– |

– |

3/1 |

1 |

1 |

– |

1 |

6 |

|

Porzana porzana |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Tringa ochropus/glareola |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Gallinago sp. |

– |

– |

2/? |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

|

Numenius cf. arquata |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Actitis hypoleucоs |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Charadriiformes |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Syrrhaptes paradoxus |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Columba cf. livia |

– |

8/2 |

6/2 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

16 |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Asio flammeus |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Apus pacifi cus |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Picus canus |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

||

|

Hirundinidae indet |

– |

– |

1 |

2/1 |

9/3 |

2/1 |

3/2 |

– |

17 |

|

Pyrrhula sp. |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Bombicilla garrulus |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Corvus corax |

– |

– |

– |

– |

– |

2/1 |

5/1 |

– |

7 |

|

Corvus cornix – corone |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

Corvus cf. monedula |

– |

2/1 |

– |

– |

1 |

1 |

– |

2/1 |

6 |

|

Pyrrhocorax pyrrhocorax |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Corvidae indet |

– |

– |

– |

– |

3/? |

3/2 |

– |

– |

6 |

|

Turdus cf. pilaris |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Turdus sp. |

– |

– |

– |

– |

4/? |

– |

– |

1 |

5 |

|

Emberiza sp. |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2 |

|

Passeriformes indet |

– |

– |

– |

– |

9 |

3 |

1 |

1 |

14 |

|

Aves indet |

– |

1 |

2/2 |

– |

6 |

2 |

1 |

– |

12 |

|

Итого |

1 |

19 |

17 |

12 |

49 |

19 |

14 |

13 |

144 |

*Количество костей/количество особей.

ские группировки: водоплавающие (утки), околоводные (кулики), лесные (ястреб-тетеревятник, тетерев, седой дятел, снегирь), обитатели мокрых луговин (коростель), открытых пространств (саджа, болотная сова), горно-скальные (ласточки, ворон, галка, клушица, пустельга, сизый голубь, белопоясный стриж), а также обитатели лесостепных, кустарниково-опушечных биотопов (дрозды, овсянки); горно-тундровые птицы представлены единичными находками белой куропатки. Наиболее показательны находки саджи значительно северо-западнее ее современного ареала, что может свидетельствовать о господстве открытых, полупустынных ландшафтов во время формирования слоя 6а, и европейской пастушковой птицы – обыкновенного погоныша.