Палеотериологические сборы в Тараданово в 2007 году и новые находки остатков зоргелии Soergelia sp

Автор: Васильев С.К., Мартынович Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521332

IDR: 14521332

Текст статьи Палеотериологические сборы в Тараданово в 2007 году и новые находки остатков зоргелии Soergelia sp

В октябре 2003 г. на р. Оби, ниже с. Тараданово (Сузунский р-н Новосибирской области) было открыто одно из крупнейших среди известных на юге Западной Сибири местонахождений плейстоценовой фауны. Исследование этого вторичного, переотложенного скопления фаунистических остатков было продолжено в последующие – 2004-05 годы [Васильев, 2004; Васильев, Орлова, 2005, 2006]. В середине октября 2007 г. сборы на этом местонахождении возобновились. Они принесли обильный и интересный палеофаунистический материал.

Основной ко стеносный горизонт Тарадановского яра, откуда происходит почти 99% всех костных остатков, находится на несколько метров ниже меженного уреза воды, и размывается рекой непосредственно. В весенне-летний паводок отмытый материал выносится на песчано-галечный пляж, расположенный непосредственно в нижней по течению части яра. Гидродинамические условия на данном участке реки таковы, что до пляжа доносятся и отлагаются костные остатки почти исключительно среднего и мелкого размерного класса – многочисленные фаланги, кости запястья и заплюсны, метаподии крупных копытных, составляющие 78,3%. Крупные трубчатые кости бизонов, лошадей и оленей (17,6%; из них целых - менее 2%) оседают, как правило, в верхней по течению части костеносной отмели. Практически полностью отсутствуют роговые стержни бизонов и фрагменты рогов оленей и лосей, а зубы лошадей, бизонов и шерстистых носорогов представлены единичными находками.

Как показали многолетние сборы, местонахождение постепенно истощается. Так, если в 2003 г. было собрано свыше 2,6 тыс. костных остатков, то в 2004 г. – уже только 370, а в 2005 – 320. Необычайно мощные весеннелетние паводки сезонов 2006-07 гг. способствовали выносу на отмель более 1,2 тыс. костей крупных млекопитающих. Очевидно, костные остатки на подобных пляжах накапливаются постепенно, «подтягиваясь» в течение целого ряда лет от места своего первоначального подводного размыва.

Тщательные поиски в 2007 г. позволили не только собрать превосходную коллекцию остатков представителей мамонтовой фауны, но и попол-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих Тарадановского местонахождения (W – 1-2).

Исходя из анализа 18 14С дат по костям, собранным на пляже, составу териофауны и морфологическим особенностям её отдельных представите- лей, возраст основного костеносного слоя Тарадановского Яра может быть оценен первой половиной каргинского, либо ермаковским временем - более 40-45, но не древнее 80-100 тыс. л.н., т.е. конца казанцевского времени [Васильев, Орлова, 2005, 2006].

В 2005 г. на Тарадановской отмели были найдены 2 целые пястные кости зоргелии (Soergelia sp.). При пересмотре коллекции, к этому же виду было условно отнесено ещё 17 костей, которые определялись ранее как принадлежащие к очень крупной форме Ovis ammon. Не хватало лишь наиболее диагностичных – краниальных остатков. В сезон 2007 г. удалось обнаружить ещё 10 остатков Soergelia sp., в том числе – роговой стержень с прилегающей частью черепа, что окончательно подтвердило правильность первоначального определения.

До недавнего времени остатки зоргелии – своеобразного представителя подсемейства Caprinae - считались надёжным индикатором для отложений раннего плейстоцена. Они найдены на огромной территории Голарктики -от Западной Европы до Северной Америки. Совершенно неожиданно остатки Soergelia sp. были обнаружены на Тарадановском местонахождении в составе позднеплейстоценовой фауны. По своей сохранности – степени минерализации и окатанности, цвету с поверхности и в разломе и т.д. – указанные остатки Soergelia sp. ничем не отличаются от основной массы позднеплейстоценовых костей, собранных на отмели. Кроме фрагмента черепа, присутствует большинство элементов посткраниального скелета, что совершенно не характерно для переотложенных остатков.

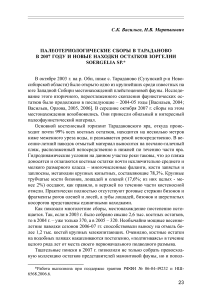

Фрагмент черепа (рис. 1) принадлежал взрослому животному, судя по его размерам, вероятнее всего, самке. Вся поверхность рогового стержня покрыта многочисленными продольными мелкими бороздками, без признаков скручивания, из числа которых на вентральной стороне прослеживаются 1-2 более глубоких. Роговой стержень массивный, наиболее короткий из числа известных (табл. 2). С передней поверхности рог слегка вогнут, причём от середины и почти до краёв прослеживается практически прямой участок. С задней поверхности рога, приблизительно в середине его длины по большой кривизне, он резко, под углом в 40º, изломан. Лобная кость плавно, почти без перехвата, переходит в собственно роговой стержень. Основание рогового стержня имеет в сечении форму эллипса. На середине длины, его сечение приближается к округло-эллипсоидному. Горизонтальный диаметр на этом участке составляет 42 мм, вертикальный – 38 мм. На протяжении более 50 мм сохранился участок лобного шва, что позволяет, установив фрагмент черепа в вертикальной плоскости, приблизительно определить расстояние между концами роговых стержней (около 240 мм). Ширина лба в середине основания роговых стержней составляет около 90 мм. Угол между стержнём и лобной поверхностью - 150º. Из всех данных, которыми мы располагаем, фрагмент черепа из Тараданово морфологически наиболее близок к аналогичному раннеплейстоценовому остатку Soergelia sp. из Красного Яра [Васильев, 2005], но существенно мельче последнего.

Рис. 1. Фрагмент черепа и пястные кости Soergelia sp.

В Тараданово обнаружено 29 костей посткрального скелета, из числа которых пястные кости с несомненностью, а остальные элементы – с большой долей вероятности могут быть отнесены к Soergelia sp. Ширина atlas – 128,5 мм, то же передней суставной поверхности– 93 и 88 мм, то же задней – 89 и 83 мм, высота позвонка – 66,5 и 63,5 мм. Ширина нижнего конца humerus – ca 63; 70; 65,3 мм, то же суставного блока – 59,5; 67,5; 63 мм, медиальный поперечник – 56,4 мм, поперечник в жёлобе, min – 29; 31,8; 30 мм, высота медиального мыщелка – 36; 40; 37,4 мм, то же на гребне – 33; 35,2; 33,5 мм. Radius: ширина / поперечник верхнего конца – 62 / 35,3 мм, ширина суставной поверхности – 59 мм, ширина / поперечник диафиза посередине – 35,8 / 24,8 мм. Metacarpale (n = 5): длина кости 180; 172 и 166 мм, ширина / поперечник верхнего конца – 50,3; 51; 43,2 / 30,3;

Таблица 2. Размеры роговых стержней представителей рода Soergelia

|

Промеры, мм |

Тарада-ново, Q3. |

Красный Яр, Q1 [Васильев, 2005]. |

Аляска, р. Юкон, Q1. [Harington, 1987]. |

Зюссенборн, Германия, Q1. [Kahlke, 1969]. |

||

|

n |

lim |

M |

||||

|

Длина рогового стержня вдоль большой кривизны |

96 |

147 |

6 |

135215 |

168,7 |

- |

|

Длина рогового стержня по внутренней кривизне |

80 |

124 |

6 |

113160 |

133,0 |

- |

|

Длина рогового стержня по прямой |

80 |

120 |

- |

- |

- |

- |

|

Горизонтальный диаметр основания стержня |

54 |

66 |

17 |

52,3 94,3 |

67,5 |

73,2; 77,2 |

|

Вертикальный диаметр основания стержня |

41 |

53 |

16 |

47,4 74,2 |

59,9 |

- |

|

Обхват основания стержня |

153 |

190 |

13 |

155255 |

195,3 |

241; 250 |

|

Расстояние между вершинами роговых стержней |

ca 240 |

ca 320 |

- |

- |

- |

ca 415; 419 |

30,3; 25,3 мм, то же диафиза посередине – 31; 28,8; 28,5 / 20,3; 19,3; 19,4 мм; то же нижнего конца – 56; 57; 49,4 и 58 мм (у 4 экз.) / 31,3; 30,9; - ; 30,4 и 34,6 мм (у 4 и 5 экз.). Продольный диаметр caput femoris – 44 мм, передне-задний – 40 мм. Ширина / поперечник нижнего конца tibia – 51; 47,6 / 43,8; ca 36 мм. Латеральная длина astragalus (n = 8) – 50,9-М54,3-56 мм, медиальная длина (n = 9) – 47,1-М51,0-53,7 мм, ширина дистального отдела (n = 9) – 33,3-М35,0-37 мм, медиальный поперечник кости (n = 9) – 30,2-М31,8-34,5 мм. Длина calcaneus – 109,5 и 112 мм, ширина / поперечник дистального отдела – 38; 37 / 43,3; 44 мм, то же диафиза – 16,8; 16,3 / 33,3; 33,8 мм, то же tuber calcanei – 30; 27,6 / 33; 32,8 мм. Ширина / поперечник дистального конца meratarsale – 49,2 / 29,4 мм. Найдены также две 1-е фаланги (целая и проксимальная половина) и 2-я фаланга.

Таким образом, позднеплейстоценовая зоргелия отличалась значительной укороченностью роговых стержней по сравнению со своими раннеплейстоценовыми предшественницами. В то же время по размерам и пропорциям пястных костей они практически не различаются [Васильев, Орлова, 2006]. Очевидно, на юге Западной Сибири, вплоть до второй половины позднего плейстоцена сохранялся рефугиум, где продолжал обитать особый вид или подвид рода Soergelia, отличный в строении черепа от представителей, населявших Голарктику в раннем плейстоцене. В уточнении систематического статуса позднеплейстоценовой Soergelia sp. помогут, возможно, новые находки на Тарадановском местонахождении.