Палиноиндикация природной среды г. Костомукши

Автор: Ерохина Ирина Сергеевна, Елькина Надежда Александровна, Марковская Евгения Федоровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Палиноиндикация, сосна обыкновенная, костомукшский гок, г. костомукша, карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14749959

IDR: 14749959

Текст статьи Палиноиндикация природной среды г. Костомукши

Для оценки состояния природной среды территорий, подверженных выбросам промышленных предприятий, часто используют биоинди-кационные методы, основанные на определении внешних морфологических изменений листового аппарата и кроны деревьев [5], [15], [25], стабильности развития организма [1], [2], [11], нарушений в формировании генеративных органов [12], [17]. Состояние репродуктивной системы -чувствительный показатель адаптации растительного организма к среде обитания. Наиболее сильное влияние антропогенного стресса испытывают мужские генеративные органы, что проявляется в их аномальном развитии и низком качестве формируемой пыльцы [12], [17]. В условиях дестабилизации среды растения продуцируют много тератоморфных (уродливых, дефектных) пыльцевых зерен [8], [9], [16], [18], [19].

Город Костомукша построен в 1983 году по принципу «город в лесу» с максимальным сохранением участков естественного леса [14]. Возникновение города связано со строительством Костомукшского горно-обогатительного комбината (ГОКа), промышленная площадка которого расположена в 10 км к северо-востоку от города с учетом розы ветров. ГОК является одним из основных источников загрязняющих веществ в Карелии. Так, за 2009 год Костомукшским городским округом было выброшено в атмосферу 45,6 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 41 % всех выбросов в Карелии. В состав основных выбросов комбината входят твердые вещества - 11 %, диоксид серы - 82 %, оксид углерода - 3,1 % и оксиды азота - 3,3 %. При этом © Ерохина И. С., Елькина Н. А., Марковская Е. Ф., 2011

вклад автотранспорта в суммарные выбросы города составляет 9,6 %, из них оксида углерода -69,2 %, оксидов азота - 41,5 % [6]. Однако факт влияния деятельности Костомукшского горнообогатительного комбината на экологию города остается дискуссионным [15], [20], [23], [24], [26]. Из литературы известно, что сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) особенно чувствительна к действию диоксида серы. В условиях сильного загрязнения у нее наблюдается угнетение ростовых и генеративных процессов [3], [7], [21].

Цель работы - оценка состояния природной среды на территории г. Костомукши с использованием палинологического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

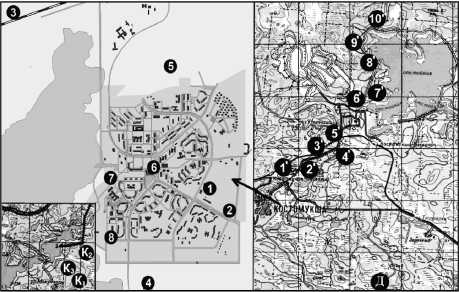

Работа выполнена на растениях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L ) . Материал собирали в 2009-2011 годах. Для проведения исследований были заложены 22 пробных площади, из них 8 в разных частях города, 10 - на различном удалении от комбината (пробы 1'-5' в юго-западном направлении от комбината, 6'-10' - в северовосточном направлении), 1 пробная площадь в условно чистом районе (на расстоянии 20 км от города в восточном направлении) и 3 контрольные пробные площади в юго-западном направлении (рис. 1). На каждой пробной площади была взята общая проба микростробил P) sylvestris с5 деревьев.

Микростробилы с уже созревшей пыльцой фиксировали в 70 % этиловом спирте и хранили в холодильнике. Для цитологического анализа использовали микроспорофиллы из средней части микростробила, материал окрашивали в 1 % растворе ацетокармина [16], [22]. Исследование проводили с помощью светового микроскопа при увеличении 10 х 40. В каждом образце подсчитывали количество тератоморфных пыльцевых зерен и анализировали морфологические особенности. Изучали не менее 2500 пыльцевых зерен из каждого образца.

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Microsoft Excel 2010». Для оценки достоверности изменений использовали однофакторные дисперсионный и регрессионный анализы [13].

Рис. 1. Расположение пробных площадей: 1—8 — пробные площади на территории города; 1'—10' — трансекта по направлению преобладающих ветров; К1—КЗ — контрольные пробные площади; Д — дачные участки (20 км на восток от города)

РЕЗУЛЬТАТЫ

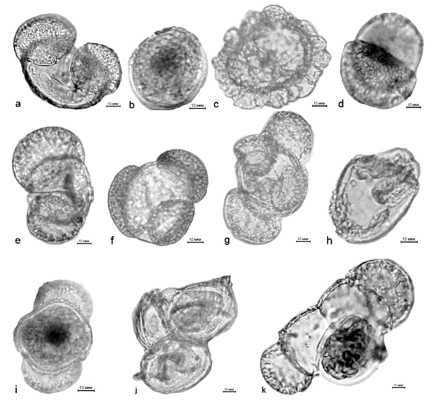

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о большом разнообразии вариантов нарушения морфологического строения пыльцы P. sylvestris на территории г. Костомукши и на разном удалении от ГОКа. Всего было выявлено 11 типов нарушений (рис. 2, таблица).

Основная масса пыльцы для каждой пробной площади является нормально развитой, однако количество тератоморфных пыльцевых зерен и типы морфологических нарушений различны для всех территорий. Так, на территории города содержание аномальной пыльцы в среднем составляет 43 %. Наиболее часто встречающаяся аномалия развития — пыльцевые зерна (п. з.) без содержимого (24,6 %), нарушенное развитие пыльцевых мешков (п. м.) (13,1 %), отмечаются отклонения в строении экзины (4,9 %). На условно чистой территории (Д) содержание терато-морфных пыльцевых зерен в два раза меньше — 20,4 %.

Основные нарушения в развитии касаются пыльцевых мешков (14,3 %), имеются пыльцевые зерна без содержимого (3,6 %) и нарушения экзины (2,6 %). Средние значения содержания тератоморфных пыльцевых зерен в образцах, отобранных по направлению от ГОКа к городу (ЮЗ), составляют 11,1 %, по направлению действия преобладающих ветров (СВ) — 13,0 %.

Рис. 2. Типы пыльцевых зерен Pinus sylvestris L. на территории г. Костомукши: а — нормально развитое п. з.; b — без п. м.; c — недоразвитые п. м.; d — одномешковое п. з.; e — двухразномешковое п. з.; f — трехмешковое п. з.; g — четырехмешковое п. з.; h — п. з. без содержимого; i — нарушение экзины; j — полиады; k — сросшиеся п. з.

Пыльцевые зерна Pinus sylvestris с разными типами нарушений морфологи -ческого строения (среднее число, %)

|

Типы п. з. |

Места взятия проб |

||||

|

Город |

Д |

ГОК_ЮЗ |

ГОК_СВ |

К |

|

|

Норма |

57,00 ± 4,41 |

79,55 |

88,88 ± 1,44 |

86,97 ± 1,36 |

94,45 ± 0,57 |

|

Терато-морфные п. з. |

43,00 ± 4,41 |

20,45 |

11,12 ± 1,44 |

13,03 ± 1,36 |

5,55 ± 0,57 |

|

Из них: без п. м. |

10,95 ± 1,39 |

7,19 |

3,56 ± 0,75 |

3,35 ± 0,69 |

1,57 ± 0,67 |

|

одномеш-ковое п. з. |

1,30 ± 0,15 |

6,51 |

2,17 ± 0,31 |

3,75 ± 0,64 |

0,55 ± 0,15 |

|

двухразно-мешковое п. з. |

0,10 ± 0,03 |

0,00 |

0,44 ± 0,16 |

0,28 ± 0,09 |

0,35 ± 0,23 |

|

трехмеш-ковое п. з. |

0,73 ± 0,21 |

0,56 |

0,39 ± 0,11 |

0,62 ± 0,26 |

0,00 |

|

четырех-мешковое п. з. |

0,01 ± 0,01 |

0,00 |

0,03 ± 0,03 |

0,03 ± 0,03 |

0,00 |

|

без содер жимого |

24,62 ± 3,36 |

3,63 |

2,46 ± 0,35 |

3,40 ± 0,75 |

1,25 ± 0,05 |

|

нарушения экзины |

4,86 ± 1,22 |

2,56 |

1,45 ± 0,44 |

1,08 ± 0,23 |

0,74 ± 0,07 |

|

полиады |

0,11 ± 0,04 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

сросшиеся п. з. |

0,004 ± 0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

маленькие |

0,14 ± 0,04 |

0,00 |

0,58 ± 0,15 |

0,49 ± 0,23 |

0,74 ± 0,07 |

|

большие |

0,16 ± 0,05 |

0,00 |

0,03 ± 0,03 |

0,03 ± 0,00 |

0,36 ± 0,04 |

Примечание. ГОК_ЮЗ — пробные площади по направлению от ГОКа к городу; ГОК_СВ — пробные площади по направлению действия преобладающих ветров; К — контрольные пробные площади; Д — дачные участки (20 км на восток от города).

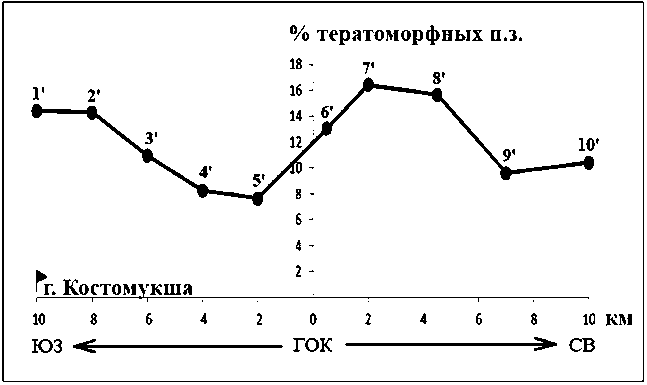

Для данной территории характерны следующие нарушения: изменения в структуре пыльцевых мешков — 6,6 % (ЮЗ) и 8,0 % (СВ), зерна без содержимого - 2,5 % (ЮЗ) и 3,4 % (СВ), нарушения экзины - 1,4 % (ЮЗ) и 1,0 % (СВ). В контрольных пробах отклонения в развитии пыльцевых зерен минимальны - 5,6 %, из них 2,5 % -пыльца с нарушениями строения пыльцевых мешков, 1,2 % - без содержимого, отклонения в развитии экзины составляют 0,7 %. Анализ данных по трансекте до ГОКа показал, что процент нарушений в зависимости от расстояния до комбината изменяется нелинейно. Так, количество аномальной пыльцы на расстоянии 0,5-4,5 км в СВ направлении от ГОКа в среднем составило 15 %, в 6-8 км от ГОКа количество дефектных пыльцевых зерен снижается (9,6 %), но снова возрастает начиная с 10 км (10,4 %) (рис. 3). Выявленные закономерности подтверждаются литературными данными о нелинейном распространении поллютантов ГОКа [4], [26].

Рис. 3. Зависимость количества тератоморфных пыльцевых зерен (%) от расстояния до комбината (1'-10‘ - номера проб)

В ЮЗ направлении количество нарушений несколько ниже около комбината, но увеличивается по мере приближения к городу. Это подтвердил и статистический анализ: количество аномальных пыльцевых зерен значимо увеличивается (R2 = 0,934**, ОРА). Однако содержание тератоморфной пыльцы на территории города в 4 раза больше, чем в окрестностях ГОКа. Между выборками с территории города и на разном удалении от комбината наблюдаются достоверные различия (F = 57,8***, ОДА). Эти данные свидетельствуют о слабом влиянии ГОКа на состояние природной среды города, при этом сочетание аэровыбросов комбината и инфраструктуры города сильнее воздействует на мужские генеративные органы сосны. Довольно высокое содержание дефектных пыльцевых зерен получено для пробной площади на расстоянии 20 км от комбината в условно чистом в отношении промышленных выбросов районе. Анализ этой территории показал, что вблизи от места отбора проб располагаются дачные участки, где весной интенсивно сжигается мусор, что, как показано в [8], [12], оказывает негативное воздействие на процессы формирования пыльцы.

На территории города распространение аномальной пыльцы неравномерное. Наибольшее количество тератоморфной пыльцы на пробных площадях 1, 6 и 8 значимо отличается (F = 14,8**, ОДА) от остальных проб. Особенностью данных пробных площадей является использование их под стоянки для автотранспорта и как свалки, что также может увеличивать количество аномально развитой пыльцы [12]. Остальные пробные площади расположены ближе к лесу и испытывают меньшую антропогенную нагрузку, что проявляется в увеличении процента нормально развитых пыльцевых зерен в пробах.

В результате анализа полученных данных было выявлено всего 11 типов нарушений, описанных в литературе [8], [18]. Все они были зафиксированы в пробах, отобранных с территории города, 9 типов нарушений - в пробах на разном удалении от комбината (по трансекте), 5 типов - в 20 км от города в восточном направлении и 7 типов - на контрольных пробных площадях. Большинство нарушений пыльцы связано со строением пыльцевых мешков, экзины и отсутствием внутреннего содержимого. Данные типы нарушений присутствуют во всех пробах. Отклонения в размерах пыльцы, которые считаются самым нестабильным признаком пыльцевых зерен представителей рода Pinus L. [10], в данном исследовании были встречены в незначительных количествах (менее 1 %).

Исследование показало, что выбросы комбината, которые ориентированы в северо-восточном направлении в соответствии с розой ветров, оказывают существенное влияние на развитие пыльцы, и на расстоянии 2-4 км выявляются максимальные значения нарушений (рис. 3), что связано с особенностями аэротехногенных выбросов ГОКа. Этот факт свидетельствует о негативном действии ГОКа на лесные экосистемы вблизи комбината. В юго-западном направлении количество тератоморфной пыльцы остается низким около комбината и начинает увеличиваться только по мере приближения к городу, где и достигает максимальных значений. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что действие ГОКа на состояние природной среды города минимально. Большее число нарушений в развитии пыльцы на территории города может свидетельствовать о других ведущих факторах загрязнения, которые связаны с жизнедеятельностью города.

-

Н. А. Калашник с соавторами [16] предложено районирование территорий по результатам палинологического анализа (по количеству нормально развитых пыльцевых зерен). Согласно данной классификации, пробы пыльцы условно чистых территорий содержат более 90,0 % нормально развитой пыльцы, умеренно загрязненных - 89,482,9 %, сильно загрязненных - 82,3-75,2 %, критически загрязненных - 68,6-62,0 % и менее нормально развитой пыльцы. В соответствии с этой классификацией территорию города Костомукши можно отнести к зоне критического загрязнения (нормально развитой пыльцы около 57 %), окрес-

- тности комбината - к умеренно загрязненной территории (нормально развитой пыльцы до 88 %), территорию на удалении 20 км - к сильно загрязненной территории (нормально развитой пыльцы 79,6 %), а территорию контроля - к условно чистой (около 95 % нормально сформированной пыльцы).

Таким образом, в радиусе 20 км от города по степени загрязнения можно выделить 4 зоны в зависимости от действия ведущих факторов. Так, на территорию города в основном влияют выбросы автотранспорта и деятельность челове ка. На территории дачных участков наибольший вред приносит сжигание мусора, которое интенсивно ведется как раз в период формирования пыльцы. Выбросы ГОКа также оказывают негативное воздействие, которое наиболее сильно проявляется в направлении преобладающих ветров. Наименее нарушенной оказалась зона контроля, вдали от источников загрязнения, рядом с территорией заповедника, где содержание тератоморфных пыльцевых зерен в пробах не превышает уровня естественной полиморфнос-ти пыльцы P. sylvestris.

Список литературы Палиноиндикация природной среды г. Костомукши

- Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование/Под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с.

- Василевская Н. В., Тумарова Ю. М. Оценка стабильности развития популяций Pinus Sylvestris L. в условиях аэротехногенного загрязнения (Мурманская область)//Труды Карельского научного центра РАН. Биогеография Карелии. Вып. 7. Петрозаводск, 2005. С. 19-23.

- Владимирова О. С., Муратова Е. Н., Седаева М. И. Пыльца ели сибирской, произрастающей в различных экологических условиях//Хвойные бореальной зоны. 2008. № 1-2. С. 98-102.

- Влияние аэротехногенного загрязнения на состояние сосновых лесов Северной Карелии/Сост.: И. П. Лазарева и др. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1992. 51 с.

- Волков а М. В. Влияние промышленного загрязнения воздуха на морфометрические и анатомические показатели вегетативных органов древесных растений//Экология и защита леса: Межвуз. сб. науч. тр. СПб.: ЛТА, 1992. С. 19-24.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2009 г./Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии РК. Петрозаводск, 2010. 296 с.

- Горшков М. В. Экологический мониторинг: Учеб. пособие. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. 313 с.

- Дзюба О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей среды. СПб.: Недра, 2006. 197 с.

- Дзюба О. Ф. Тератоморфные пыльцевые зерна в современных и палеопалинологических пыльцевых спектрах и некоторые проблемы палиностратиграфии//Нефтегазовая геология: Теория и практика. 2007. № 2. С. 1-22.

- Дзюба О. Ф., Куликова Н. К., Токарев П. И. О естественном полиморфизме пыльцы Pinus sylvestris L. в связи с некоторыми проблемами палеопалинологии//Палинология: теория и практика: Материалы конф. (27 сентября -1 октября, 2005 г.). М., 2005. С. 65-68.

- Захаров В. М. Онтогенез и популяция (стабильность развития и популяционная изменчивость)//Экология. 2001. № 3. С. 164-168.

- Ибрагимова Э. Э. Индикация загрязнения окружающей среды в урбанизированных экосистемах с использованием пыльцы Pinus sylvestris L.//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Биология, химия». 2009. Т. 22(61). № 4. С. 54-65.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Элементарная биометрия: Учеб. пособие. Петрозаводск, 2005. 104 с.

- Илюха О. П. История Костомукши: Документы и материалы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. 367 с.

- Кайбияйнен Л. К., Болондинский В. К., Софронова Г. И., Ялынская Е. Е. Мониторинг физиологического состояния древесных растений в зонах техногенных воздействий//Биоэкологические аспекты мониторинга лесных экосистем Северо-Запада России. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. С. 100-114.

- Калашник Н. А., Ясовиева С. М., Преснухина Л. П. Аномалии пыльцы хвойных видов деревьев при промышленном загрязнении на Южном Урале//Лесоведение. 2008. № 2. С. 33-40.

- Крутских Н. В., Лаврова Н. Б. Загрязнение почв г. Петрозаводска тяжелыми металлами и некоторые аспекты палиноиндикации//Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 13. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. C. 153-157.

- Мельникова Т. А. Аномальная пыльца рода Pinus L. как индикатор палеоклиматических флюктуаций в позднем голоцене//Вестник ДВО РАН. 2004. № 3. С. 178-182.

- Мельникова Т. А. Морфологические аномалии ископаемой пыльцы сосен//Палинология: теория и практика: Материалы конф. (27 сентября -1 октября, 2005 г.). М., 2005. С. 158-159.

- Новицкая Л. Л., Бумагина З. Д., Веселков а Л. Л., Житкова Е. А. Структурные особенности клеток мезо-филла хвои сосны обыкновенной, произрастающей в районе Костомукшского ГОКа//Проблемы антропогенной трансформации лесных биогеоценозов Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. С. 51-63.

- Носков а Н. Е., Третьякова И. Н., Носков Е. А. Особенности формирования мужской генеративной сферы сосны обыкновенной в условиях техногенеза//Хвойные бореальной зоны. 2006. Т. XXIII. № 2. С. 211-214.

- Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1988. 271 с.

- Сазонов а Т. А., Теребов а Е. Н., Галибина Н. А., Таланов а Т. Ю., Шредер с С. М., Чиненова Л. А., Канючков а Г. К. Оценка функционального состояния Pinus sylvestris L. в условиях слабого загрязнения//Биоэкологические аспекты мониторинга лесных экосистем Северо-Запада России. Петрозаводск, 2001. С. 157-174.

- Синькевич С. М. Динамика древесного прироста в зонах техногенных эмиссий//Биоэкологические аспекты мониторинга лесных экосистем Северо-Запада России. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. С. 130-143.

- Токарева Т. Г. О некоторых показателях для оценки реакций хвойных пород на воздействие промышленных эмиссий//Экология и защита леса: Межвуз. сб. науч. тр. СПб.: ЛТА, 1992. С. 15-19.

- Фуксман И. Л., Ивонис И. Ю., Габукова В. В., Новицкая Л. Л., Шуляковская Т. А. Основные физиолого-биохимические показатели ранней диагностики состояния соснового древостоя в условиях техногенного загрязнения//Проблемы антропогенной трансформации лесных биогеоценозов Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 40-52.