Палинокомплекс сынинской свиты (средний триас) из обнажений на реке Вёртный (Большесынинская впадина, Тимано-Североуральский регион)

Автор: Ильина Н. В., Жарков В. А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (339), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты палинологического изучения терригенных пород, выходящих на дневную поверхность в низовьях р. Вёртный и сопоставленных с сынинской свитой большесынинской серии легенды Северо-Уральской серии листов ГК-200/2. Определён среднетриасовый (ладинский) возраст пород. Проведён количественный анализ видового состава выделенного палинокомплекса методом экогрупп спороморф (SEG-analysis). По палинологическим данным реконструированы элементы наземного растительного покрова и ландшафтных условий. Сделан вывод о том, что изученные отложения были сформированы в ладинском веке в условиях, отвечающих очень тёплому влажному климату в пределах обширной палеодельты, подверженной воздействию приливов и отливов. В формировании наземного растительного покрова ведущая роль принадлежала влаголюбивым растениям, характерным для прибрежных маршей, дельтовых низменностей и приливно-отливных отмелей с мангровоподобными зарослями.

Споры и пыльца, сынинская свита, средний триас, большесынинская впадина, тимано-североуральский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/149142786

IDR: 149142786 | УДК: 581.33+551.761.2 | DOI: 10.19110/geov.2023.3.3

Текст научной статьи Палинокомплекс сынинской свиты (средний триас) из обнажений на реке Вёртный (Большесынинская впадина, Тимано-Североуральский регион)

Триасовые отложения в Большесынинской впадине (БСВ) представлены в объёме трёх отделов. Современные представления об их структурно-тектоническом положении, литологическом составе, условиях образования, стратиграфическом диапазоне базируются на материалах комплексных геофизических исследований, структурно-поискового бурения, геолого-съёмочных, научных и тематических работ.

Вопросами стратиграфии и палеонтологии триасовых отложений БСВ в разное время и с разной степенью детальности занимались многие специалисты. При этом, как отмечал И. С. Муравьёв, в вопросах стратиграфической номенклатуры, определения возраста отдельных свит и их границ у геологов существовали большие разногласия (Муравьёв, 1966). Подробно история изучения триасовых отложений БСВ, эволюция взглядов на стратиграфический объём и номенклатуру подразделений изложены в работах И. С. Муравьёва и И. В. Новикова (Муравьёв, 1966; Новиков, 1994). В основу стратиграфической схемы триаса, принятой IV Уральским межведомственным региональным стратиграфическим совещанием (IV УрМСС), положены результаты литолого-фациальных исследований В. П. Горского, Ф. И. Енцовой, И. З. Калантар, В. К. Ливанова, И. С. Муравьёва, В. И. Чалышева (Объяснительная записка…, 1997). Стратиграфический объём триасовых образований в БСВ и возраст выделенных местных

свит определены по данным палеонтологических исследований, обобщённых в работах (Добрускина, 1980, 1982; Новиков, 1994; Ильина, 2001).

Решением IV УрМСС в БСВ выделены нижнетриасовые песчано-глинистая толща (ранее усть-берё-зовская свита) и бызовская свита со скользящей между ними границей в пределах оленёкского века. К среднему триасу отнесены краснокаменская, керьямаёль-ская (надкраснокаменская — Новиков, 1994; Ильина, 2001) и сынинская свиты, к верхнему — мишаягская свита. Сынинская и мишаягская свиты объединены в большесынинскую серию (залазнинскую — Новиков, 1994; Ильина, 2001). В восточных районах впадины грубообломочным аналогом краснокаменской свиты является переборская толща (Объяснительная записка…, 1997).

При этом в соответствии с легендой Североуральской серии листов ГК-200/2 (отчёт Дембовского и др., 20001) на принятой к изданию госгеолкарте листа Q-40-XXIX (в печати) закартированы с учётом литологического состава и физических свойств пород поля распространения устьберёзовской свиты (T1 ub ), нерасчлененных бы-зовской свиты и переборской толщи (T1– 2 bz- pr), объединённых краснокаменской и керьямаёльской свит (T2 kk + kr ) и большесынинской серии (T2–3 bs ).

Заметные разногласия в оценке возраста одноимённых свит и толщ создают трудности при сопоставлении материалов геологов-нефтяников, использующих легенду IV УрМСС, и материалов геологов-съёмщиков, работающих в серийных легендах ГК-200/2. В основе разногласий лежит плохая площадная обнажённость, малая доступность разрезов триасовых образований и, как следствие, их неравномерная био-стратиграфическая изученность.

Наиболее изучены геологами разрезы триаса по берегам р. Большая Сыня в районе урочища «Красный Камень» и по мелким водотокам, расположенным вблизи урочища. Ближайшие немногочисленные, в разной степени охарактеризованные керном структурно-поисковые скважины расположены в пределах Сынинской, Западно-Сынинской, Аранецкой, Вяткинской и Перебор-ской структур.

Материалы о строении триасовых отложений в районе среднего течения р. Печоры изложены в отчётах по геолого-съёмочным работам конца 50-х — начала 60-х годов XX века и в материалах полевых исследований В. И. Чалышева, который изучил берега р. Печоры и её правых притоков: рек Большой и Малый Аранец, Малая Кожва, Берёзовка, Залазная, Перебор (Чалышев, Варюхина 1966; отчеты Грибанова, Проскурина, 1959; Муравьева и др., 1961; Костюшко, 19642).

В ходе предшествующих геологических, научных и тематических исследований в триасовых образованиях обнаружены проявления угленосности, фосфо-ритоносности, признаки палеороссыпной золотоносности, проявления минеральных пигментов, связанных с корами выветривания. В связи с дефицитом в РФ титановых руд большой интерес вызывают ильме-нитсодержащие палеороссыпепроявления.

Обогащённые магнетитом, гематитом и ильменитом прослойки в нижнетриасовых песчаниках были описаны В. И. Чалышевым в обнажениях по берегам рек Печора (обн. 161 у деревни Бызовая), Малый Аранец (обн. 151), Залазная (обн. 117, 118), Перебор (обн. 83 и 91), Большая Сыня (обн. 66 и 70) (Чалышев, Варюхина, 1966). Повышенные концентрации ильменита в этих отложениях были установлены в ходе геолого-съёмочных работ м-ба 1 : 200 000 и поискового бурения (отчёты Грибанова, Проскурина, 1959, Муравьева и др., 1961, Костюшко, 19642).

В среднетриасовых отложениях (в современном их понимании — Новиков, 1994; Объяснительная записка…, 1997; Ильина, 2001) повышенные содержания гематита, магнетита и ильменита были выявлены В. И. Чалышевым в надкраснокаменских песчаниках на р. Большая Сыня (обн. 71). На реках Залазная (обн. 119) и Перебор (обн. 90) в этих песчаниках В. И. Чалышевым описаны прослои гематитовой руды с содержанием железа от 19.28 до 32.9 % (Чалышев, Варюхина, 1966, стр. 39, 42–45).

В породах сынинской и мишаягской свит магне-тит-гематит-ильменитовые россыпепроявления до недавнего времени не были известны.

Для обобщения и систематизации новых материалов, составления современной геологической основы и оценки перспектив территории на различные виды полезных ископаемых в 2013 году в рамках работ по объекту «ГДП-200 листа Q-40-XXIX (Вангыро-Сынинская площадь), составление и подготовка к изданию листа Q-40-XXIII (Сынинская площадь)» (гос-контракт № 2/213), проведено геологическое доизуче-ние листа Q-40-XXIX. Территория листа охватывает бассейн верховьев р. Большая Сыня с урочищем «Красный Камень», её левобережный приток р. Кыдзьрасъю и правобережье средней Печоры.

Работы были проведены с целью «создания и подготовки к изданию современной многоцелевой геологической основы для решения различных народохозяйственных задач, планирования геолого-разведочных работ, оценки перспектив территории на железо, фосфор, золото, алмазы и другие полезные ископаемые» (отчет Жаркова и др., 20153).

Геологическим заданием было предусмотрено до-изучение стратифицированных и нестратифициро-ванных образований, уточнение объёма, вещественного состава, возраста, геохимической и минерагени-ческой специализации формационно- и фациальноразнородных образований территории листа.

Основной задачей доизучения являлось выявление площадей, перспективных на обнаружение месторождений вышеозначенных полезных ископаемых, поэтому основные затраты в проекте были ориентированы на решение поисковых задач. Ассигнования на литологические и биостратиграфические исследования были ограниченными, поскольку представлялось, что предшествующие исследователи сделали всё возможное. Этим, в частности, объясняется редкая сеть отбора проб на палинологический анализ.

В ходе исследований разрезов триаса на р. Кыдзь-расъю в поле развития большесынинской серии впервые обнаружено новое россыпепроявление ильменита с содержанием полезного компонента, близким к промышленному (более 30 кг/м3) (Шмакова и др., 2018). Несмотря на то, что магнитная восприимчивость ильменитоносных песчаников (16.5×10-5 ед. СИ) более чем на порядок превосходит таковую у вмещающих пород (0.3–0.5×10-5 ед. СИ), проследить их выходы по аэро-магниторазведочным данным в ходе ГДП-200 не удалось из-за пологого залегания слоёв.

Прослеживание россыпевмещающей толщи с применением горных работ также оказалось невозможным из-за дороговизны и повышенной мощности чехла кайнозойских образований. В сложившейся ситуации единственным инструментом для определения стратиграфического положения продуктивного объекта явился палинологический анализ с использованием того минимального количества проб, которые были отобраны ранее в ходе поисковых маршрутов.

Песчано-глинистые породы р. Кыдзьрасъю, вмещающие предположительно линзовидные тела ильменитоносных песчаников, по результатам палинологических исследований были отнесены к сынинской свите. Определен их среднетриасовый (ладинский) возраст. Сделан предварительный вывод о формировании свиты в условиях верхней литорали водного бассейна и дельты палеореки (Ильина, Жарков, 2021).

Ниже приведены результаты исследований по определению стратиграфической принадлежности, возраста и условий формирования сероцветных песчано-глинистых, перспективно титаноносных отложений, обнажённых вдоль берегов р. Вёртный.

Краткие сведения об истории изученности

Река Вёртный — правый приток р. Печоры в её среднем течении с истоками в предгорьях хребта Сабля. В тектоническом отношении характеризуемый участок приурочен к Вяткинской депрессии, расположенной в юго-восточной части БСВ Предуральского краевого прогиба (ПКП).

На геологической карте масштаба 1 : 200 000 исследованный участок р. Вёртный расположен в западной части листа Q-40-XXIX международной разграфки. Из материалов по геологической изученности, изложенных в отчётах о результатах геолого-съёмочных работ на указанной территории, следует, что первые геологические изыскания были проведены здесь в середине XIX века А. А. Кейзерлингом, который прошёл по р. Печоре и её правым притокам, и Р. Мурчисоном, обобщившим наблюдения А. А. Кейзерлинга. Все отложения, выходящие на дневную поверхность по берегам рек, исследователи отнесли к каменноугольной системе. В последующие годы на территории проводились маршрутные изыскания, имевшие в первую очередь познавательный характер. Геологическое строение было выяснено лишь в общих чертах. Начало систематическому геолого-геофизическому изучению территории было положено в 20–30-е годы XX века работами по составлению 123-го листа десятивёрстной геологической карты европейской части СССР и первыми геолого-съёмочными работами масштаба 1 : 500 000. По мере накопления новой информации по геологическому строению, литологическому составу и палеонтологической характеристике осадочного покрова Печорского Приуралья и сопредельных осадочных бассейнов менялся взгляд исследователей на возраст пород, слагающих палеозойско-мезозойский осадочный чехол. По данным геологической съёмки 1933 года в бассейне среднего течения Печоры и её притоков, включая р. Вёртный, возраст коренных пород в обнажениях был определён как пермский. На сводном литологическом разрезе морские отложения были показаны в составе нижнего отдела пермской системы, а континентальные — в составе верхнего.

40–50-е годы XX века были ознаменованы резко возросшими объёмами и темпами геолого-геофизических исследований и тематических работ по изучению нефтегазоносности, угленосности, стратиграфии и тектоники БСВ и окружающих её поднятий.

В 1958–1961 гг. в бассейне среднего течения Печоры, на территории листов Q-40-XXVIII и Q-40-XXIX были проведены среднемасштабные геолого-съёмочные работы. На территории листа Q-40-XXIX были выделены верхнепермские и триасовые подразделения в объёмах, принятых для более изученной на то время Коротаихинской впадины ПКП: печорская серия (P2 pč ), хейягинская свита и вышележащие триасовые образования нерасчленённые (P2 hj +T1) (отчёт Грибанова, Проскурина, 19592). В ходе геолого-съёмочных работ 1961 г. при сбивке геологических границ между листами Q-40-XXVIII и Q-40-XXIX триасовые отложения в бассейне р. Вёртный были изучены более детально (отчёт Муравьёва и др., 19612), а разрез расчленён в объёмах стратиграфических подразделений триаса, принятых В. П. Горским (Горский, 1960а, 1960b). В сводном разрезе триаса были выделены: берёзовская свита (T1), бызовская свита (T2), переборская, краснокаменская и надкраснокаменская свиты (T3). К сожалению, материалы И. С. Муравьёва, позже опубликованные (Муравьёв, 1966), не были учтены при подготовке к изданию комплекта ГК-200/1 листа Q-40-XXIX. На изданной в 1972 году геологической карте СССР масштаба 1 : 200 000 в пределах листа Q-40-XXIX триасовые образования в бассейне р. Вёртный расчленены на подсерии: нижнехейягинскую (T1–3 hg 1) и верхнехейягин-скую (T3 hg 2) (Грибанов, 1972). В последующие годы стратиграфические исследования здесь не проводились.

Литологический состав сынинской свиты

Сынинской свитой завершается разрез среднего триаса в БСВ. Свита вскрыта бурением и выходит на дневную поверхность по берегам рек и ручьёв вдоль восточного борта впадины. Стратотипом свиты выбран разрез скважины 239-Вятка, пробуренной в своде Вяткинской структуры (инт. 420–959 м). Парастра-тотипическим является разрез скважины 202-Мишаяг, пробуренной на Мишаягской структуре (инт. 466– 1046 м).

В стратотипе сынинская свита сложена сероцветными песчаниками, алевролитами, глинами. Песчаники разнозернистые, с мелкой галькой и гравием кремня, кварца и других пород; мелкосреднезернистые, полимиктовые, неравномерно глинистые, слюдистые, с линзовидными прослоями известковистого песчаника и косой и линзовидной слоистостью, с уплощёнными окатышами серой глины, с железисто-карбонатными и пиритовыми конкрециями и многочисленными растительными остатками, распределёнными в разрезе неравномерно.

Алевролиты серые, глинистые. Глины серые, неравномерно алевритистые, с неясной горизонтальной слоистостью. Редкие прослои коричневато- и зеленовато-серых глин содержат сферолиты сидеритов и прожилки лептохлоритов (Калантар, 1980).

В пределах восточного борта БСВ на дневную поверхность выходит нижняя часть свиты. За её стратотип принят разрез обнажений 73 и 72 на р. Большая Сыня в урочище «Красный Камень» (Чалышев, Варюхина, 1966). Детальное литологическое описание пород в стратотипе и в обнажениях на р. Кыдзьрасъю, их палеонтологическая характеристика и обоснование условий образования приведены авторами в публикации (Ильина, Жарков, 2021). Однако для последующей стратиграфической привязки сероцветных отложений, изученных по берегам р. Вёртный, следует ещё раз вернуться к литологическому строению вышеупомянутых местонахождений, а также обратить внимание на материалы В. И. Чалышева, изучившего сероцветы на реках Залазная и Перебор, правых притоках Средней Печоры к югу от р. Вёртный.

Нижняя часть сынинской свиты на р. Большая Сыня в обнажениях 73 и 72 представлена (снизу вверх):

-

— переслаиванием серых и зеленовато-серых алевролитов и глин с редкими прослойками мелкозернистых песчаников, в глинах найдены остатки листовой флоры;

-

— линзой неотсортированного ожелезнённого песчаника с обильными остатками рыб, единичными фрагментами наземных позвоночных, двустворками, гастроподами, с листовой флорой (костеносная точка 1);

-

— слоем крепкого известкового песчаника с мелкой косой слоистостью типа косой слоистости прибрежного мелководья с чётко выраженной волноприбойной рябью на поверхностях напластования, перекрытого серыми тонкослоистыми глинами с присыпками тонкозернистого песка по плоскостям наслоения и редкой чешуёй ганоидных рыб (костеносная точка 2);

-

— толщей косо-, горизонтально-слоистых средне-и мелкозернистых песчаников серого, зеленовато-серого, чаще желтоватого от ожелезнения цвета, с глинистой галькой, углефицированными обломками дре- 26

весины, с прослойками, обогащёнными растительным детритом;

-

— ритмичным чередованием алевролитов и глин с прослоями мелкозернистых песчаников с редкими песчано-пиритовыми конкрециями, с тонким прослоем углистого сланца (Чалышев, Варюхина, 1966).

Костеносные точки 1 и 2 объединены в местонахождение тетрапод «Большая Сыня III», находки из которого включены в состав комплекса тетрапод VI, отвечающего фауне Mastodonsaurus и определяющего среднетриасовый, ладинский, возраст вмещающих отложений (Новиков, 1994).

По литологическим признакам и материалам изучения остатков фауны был сделан вывод о формировании сынинских отложений р. Большая Сыня в прибрежной области, скорее всего в пределах верхней литорали, крупного водного бассейна в условиях частой смены водного режима (Чалышев, Варюхина, 1966; Новиков, 1994; Ильина, Жарков, 2021).

Границу между сынинской свитой и подстилающей её надкраснокаменской свитой в этом местонахождении проводят по тектоническому нарушению.

По И. З. Калантар, в разрезе на р. Большая Сыня сынинская свита выделяется в большем объёме. В её состав включены слои 1–8 поднадвиговой части обнажения 71, которые В. И. Чалышев относил к среднему триасу (Чалышев, Варюхина, 1966; отчет Дуркиной и др., 19884). Нижняя граница свиты в этом варианте проведена по исчезновению в разрезе прослоев пестроцветных глин, в подошве прослоя углистого сланца с чешуёй и костями ганоидных рыб. Далее в разрезе вскрыты (Чалышев, Варюхина, 1966):

-

— сероцветная толща мелкоритмичного переслаивания песчаников, алевролитов и глин с редкими сидеритовыми, фосфоритовыми и фосфорито-сидеритовыми конкрециями, слоем глинистого сидерита сферолитовой структуры, с остатками листовой флоры;

-

— серые и зеленовато-серые, иногда сильно оже-лезнённые глины и алевролиты с прослоями песчаников и редкими сидеритовыми конкрециями, с прослоем серого пестроцвета;

-

— чередование зеленовато-серых мелкозернистых песчаников с зеленовато-серыми и серыми алевролитами и глинами, нередко сильно ожелезнёнными, с мелкими сидеритовыми конкрециями.

-

— песчаник зеленоватого цвета, с поверхности желтоватый, мелко-, среднезернистый, с довольно тонкой горизонтальной, иногда косой слоистостью, с чёрными прослойками песчаника, обогащённого растительным детритом, с прослоем серой глины в кровле.

По Новикову (1994), Ильиной (2001), эта часть разреза относится к надкраснокаменской свите. К прослою углистого сланца привязана костеносная точка 8 местонахождения тетрапод «Большая Сыня II». Палеонтологические остатки из этого местонахождения составляют основу комплекса тетрапод VI мастодонзав-ровой фаунистической группировки (Новиков, 1994; Ильина, 2001).

По берегам р. Кыдзьрасъю на дневную поверхность выходят (Чалышев, Варюхина, 1966; отчет Жаркова и др., 20153):

-

— песчаники кварцевые, желтовато-бурые и жёлтые от ожелезнения, слабосцементированные, слюдистые, с тонкими прослоями красновато-бурых песчаников, сцементированных железистым веществом, с чёрным линзовидным прослоем, обогащённым ильменитом;

-

— конгломерат мелкогалечный, сильно ожелез-нённый, слабосцементированный грубозернистым песком, переслаивающийся с крупногалечным конгломератом;

-

— песчаники желтоватые, слабосцементирован-ные, среднезернистые, горизонтально- и косослоистые, с тонкими прослойками тонкозернистых и тонкослоистых песчаников и песчанистых глин с растительными остатками, с прослойками угля чёрного, блестящего, хрупкого, с прослоями крепкого песчаника, а также с линзами из обломков зеленоцветных и сероцветных глинистых пород;

-

— песчаники серые, тонкослоистые, сильно слюдистые, с тонкими прослойками песчанистых глин, с многочисленными растительными остатками;

-

— песчаники зеленовато-серые и желтоватые от ожелезнения, невыветрелые, голубоватого цвета, средне- и мелкозернистые, горизонтально-слоистые;

-

— песчаники зеленовато-серые, сильно глинистые, тонкозернистые;

-

— глинисто-песчаная, сильно ожелезнённая порода с мелкими карбонатными конкрециями и с обрывками растений плохой сохранности;

-

— алевролиты зеленовато-серые с буроватыми пятнами.

Песчано-глинистые отложения берегов р. Кыдзь-расъю по макроописанию были сопоставлены с сы-нинской свитой в её стратотипических разрезах (Ильина, Жарков, 2021). Сделано предположение и об общности условий их формирования в условиях верхней литорали и дельты древней реки, поддержанное результатами палинологических исследований. В. И. Чалышевым эти отложения были отнесены к среднему триасу. Палинологическими данными их среднетриасовый возраст был подтверждён и уточнён до ладинского века.

В юго-западном углу листа Q-40-XXIX сероцветные отложения в поле распространения нерасчленён-ной большесынинской серии (залазнинской — Новиков, 1994; Ильина, 2001) были изучены по берегам рек Залазная и Перебор (отчёт Муравьева и др., 19612; Чалышев, Варюхина, 1966).

По Чалышеву, Варюхиной, (1966), по берегам р. Залазная на дневную поверхность выходят:

-

— песчаники крупно- и грубозернистые, реже среднезернистые, серые, ржаво- и грязно-жёлтые от вторичного ожелезнения, слабосцементированные, с галькой уральских пород;

-

— песчаники тонкозернистые, тонкогоризонтальнослоистые;

-

— песчаники крупно- и грубозернистые, косослоистые, жёлтые от ожелезнения, с двумя прослоями конгломератов разногалечных;

-

— песчаники крупнозернистые желтоватые, вверх по разрезу сменяющиеся песчаниками средне- и мел-

- козернистыми желтовато-зеленоватого цвета; в средней части толщи с линзой, сложенной крупными обломками глинистых пород различного цвета (зеленовато-серого, красноватого, пестроцветного и т. д.).

В обнажениях на р. Перебор В. И. Чалышевым описаны:

-

— песчаники крупно- и грубозернистые с прослоем конгломерата разногалечного. На свежем изломе песчаники голубовато-серого цвета, с поверхности желтоватые от ожелезнения;

-

— песчаники крупно- и среднезернистые, светлосерого цвета, с прослоями очень тонкозернистых глинистых тонкослоистых песчаников с растительным детритом и обрывками растений и с прослоями серых песчанистых глин;

-

— песчаники серые, светло-серые, желтоватые, крупнозернистые, слабосцементированные, горизонтально- и косослоистые, в средней части с полуметровым прослоем серой песчанистой глины;

-

— песчаники серые, чуть зеленоватые, крупно- и грубозернистые.

Разрезы на реках Кыдзьрасъю, Залазная и Перебор по таким литологическим особенностям, как песчаный состав, общий облик песчаников и наличие в песчаниках линз из крупных обломков глинистых пород, В. И. Чалышев считал синхроничными и датировал средним триасом (Чалышев, Варюхина, 1966, стр. 69, 72, 73). Приняв за основу точку зрения В. И. Чалышева и данные авторов по разрезу р. Кыдзьрасъю, закономерно предположить принадлежность сероцветов на реках Залазная и Перебор к сынинской свите.

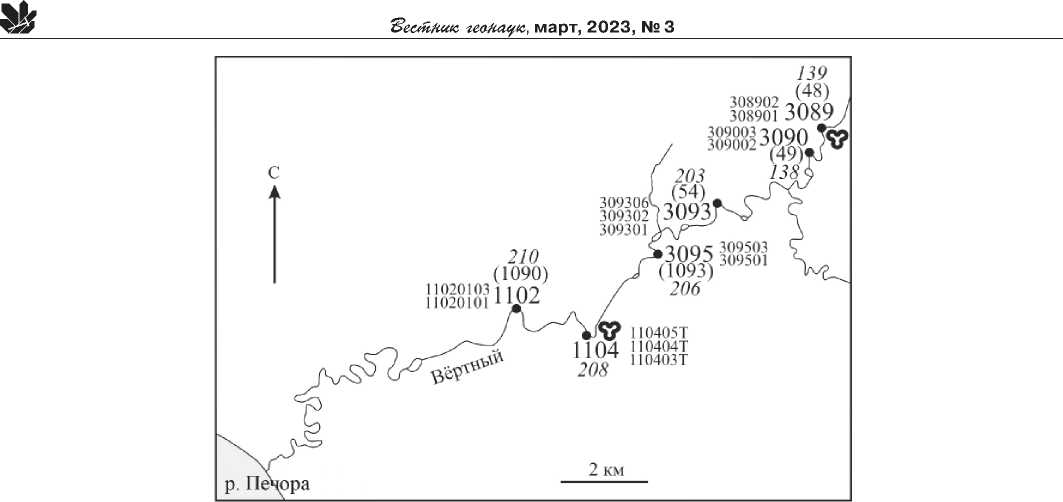

При описании литологического состава пород в обнажениях на р. Вёртный (рис. 1) за основу были приняты данные из материалов ГС-200 (отчёты Грибанова, Проскурина, 1959; Муравьёва и др., 19612), ранее не опубликованные. Внесены дополнения по материалам ГДП-200 (отчёт Жаркова и др., 20153), так как за прошедшие годы часть ранее описанных коренных выходов были разрушены рекой и уничтожены оползнями, но появились свежие в других местах. В общем виде разрез имеет следующее строение (снизу вверх).

Обн. 48 (3089) . Слой 1. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, полимиктовые, с глинистым цементом, с тонкоплитчатой отдельностью. Мощность 0.5 м.

Слой 2. Задернованный интервал, 2.0 м.

Слой 3. Песчаник, аналогичный слою 1. Мощность 0.4 м.

Слой 4. Глины серые и синевато-серые, вязкие, без видимых следов слоистости. Мощность 0.7 м.

Обн. 49 (3090) . Слой 1. Алевролиты голубоватосерые, песчанистые, сравнительно крепкие. Мощность 0.5 м.

Слой 2. Алевролиты серые и тёмно-серые, щебёнчатые, с обугленными растительными остатками. Мощность 1.5 м.

Слой 3. Задернованный интервал, 1.0 м.

Слой 4. Алевролиты зеленовато-серые с голубоватым оттенком, песчанистые, комковатые. Мощность 0.5 м.

Слой 5. Алевролиты желтовато-коричневые. Мощность 0.3 м.

Слой 6. Алевролиты серовато-зеленые с голубоватым оттенком. Мощность 0.3 м.

Рис. 1. Обзорная карта района исследований. Коренные выходы триасовых пород с номерами обнажений по материалам: ^ 3095 — ГДП-200, отчет Жаркова и др., 2015 3 ; (1093) — ГС-200, отчет Муравьёва и др., 1961 2 ; 206 — ГС-200, отчет

Грибанова, Проскурина, 19592; 110403Т — номера проб; — обнажения с обилием палиноморф

Fig. 1. Map of the study area. Primary outcrops of Triassic rocks with outcrop numbers based on materials: ^ 3095 — GDP-200, report by Zharkov et al., 20153; (1093) — GS-200, report by Muravyov et al., 19612; 206 — GS-200, report by Gribanov and Proskurin, 19592; 110403T — sample numbers; — outcrops with abundant palynomorphs

Обн. 3093 . Предшествующие исследователи не описывали здесь коренных выходов триаса, которые лишь позже вышли из-под уреза воды.

В нижней части обрыва высотой около 20 м и длиной 70 м обнажены алевролиты зеленовато-серые, слоистые (чередуются относительно светлые и тёмные разности), залегание субгоризонтальное. Видимая мощность 2.5 м. Выше лежат кайнозойские галечники с прослоями песков (7 м), перекрытые супесями (суглинками) буровато-серыми с обилием гальки (6 м).

Обн. 206 (3095) . Слой 1. В основании обрыва высотой 8 м обнажены аргиллиты светло-серые, с ярко выраженной скорлуповатой отдельностью, легко растирающиеся пальцами. Они переслаиваются с тонкими прослоями алевролита тёмно-серого, почти чёрного, со скорлуповатой отдельностью. В нижней части — тонкий прослой обугленного растительного шлама. Аз. пад. слоистости 299°, угол 8–10°. Мощность 2.0 м.

Слой 2. Песчаники буровато-серые, рыхлые, сильно выветрелые. Мощность 0.5 м.

Обн. 208 (1104) . Слой 1. Алевролиты светло-серые, слегка голубоватые, оскольчатые. Мощность 0.8 м.

Слой 2. Переслаивание песчаников слаболитифи-цированных и алевролитов тонкослоистых, вмещающих отпечатки флоры и растительный детрит хорошей сохранности на поверхностях наслоения. Изредка встречаются маломощные линзовидные включения чёрного лигнита. Алевролиты слабосцементированы. Мощность 1.0 м.

Макромерные остатки флоры принадлежат гинк-гофитам Glossophyllum sp., осмундовым папоротникам Cladophlebis sp. и Todites sp., мараттиевым папоротникам Bernoullia sp. и Danaeopsis sp. (определения Х. Р. Домбровской).

Обн. 1102. До 1962 года коренные выходы в эрозионном обрыве отсутствовали и предшествующие исследователи описывали лишь кайнозойские образования. Однако в ходе ГДП-200 (отчёт Жаркова и др., 20153) здесь 28

вдоль уреза воды впервые обнаружены выходы субгоризонтально наслоенных глинистых голубовато-серых алевролитов мощностью до 1.2 м, перекрытых лихвин-ским аллювием (Жарков и др., 2015). Породы хорошо сортированы, без видимых растительных остатков.

По мнению авторов, сероцветные песчано-глинистые отложения, слагающие цоколи террас и прослеживающиеся фрагментами вдоль подножий эрозионных уступов р. Вёртный, по литологическому составу в полной мере отвечают глинисто-алевролитовым горизонтам в составе сынинской свиты в стратотипических разрезах рек Большая Сыня и Кыдзьрасъю.

Иными словами, по берегам р. Вёртный на поверхность выходят лишь субгоризонтально лежащие фрагменты разреза, которые отвечают глинистым и алевролитовым прослоям на севере. Но в северных разрезах они залегают под разными, в том числе и крутыми углами, и по сравнению с грубозернистой частью разреза их объём менее значителен. На р. Вёртный эта в целом маломощная пачка создаёт ложное впечатление преобладания над грубозернистыми пачками, которые либо залегали выше и в последующем были смыты, либо погружаются в южном направлении, поскольку южнее, на реках Залазная и Перебор, грубозернистые разности вновь преобладают.

Материалы и методы

На палинологический анализ отобрано 14 проб из обн. 3089, 3090, 3093, 3095, 1104 и 1102 (рис. 1). Техническая обработка образцов проведена по стандартной методике ВСЕГЕИ (Методические рекомендации…, 1986). Микроскопические исследования проведены на световом биологическом микроскопе «Биолам-И». Из проб 110403Т, 110405Т и 308902 были выделены палиноспектры полные, насыщенные миоспорами хорошей сохранности. В мацератах пяти проб (309003, 309301, 110404Т, 11020101, 11020103) найде- ны лишь единичные споры и пыльцевые зёрна. Шесть проб (308901, 309002, 30932, 30936, 309501, 309503) не содержали миоспор. Мацераты хранятся в лаборатории стратиграфии Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар.

По палинологическим данным проведена реконструкция растительного покрова (Abbink, 1998; Balme, 1995) с привлечением данных по палинологии триасовых отложений, опубликованных в последние годы (Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022 и др). Проведён количественный анализ видового состава выявленного комплекса миоспор методом экогрупп спороморф (SEG-analysis) (Кручинина, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022 и др.). По его результатам реконструированы условия произрастания наземной и околоводной растительности.

Результаты палинологических исследований

Все выделенные палиноспектры очень схожи и уверенно объединяются в один весьма разнообразный палинологический комплекс (ПК), в котором споры незначительно преобладают над пыльцой. При анализе таксономического состава ПК для определения его возраста были использованы результаты крупных обобщающих исследований последних лет по триасовой палинофлоре Баренцевоморского шельфа, Южных Альп, севера Средней Сибири, датированной морскими беспозвоночными. Были также привлечены материалы по палинологии букобайской свиты Южного Приуралья, охарактеризованной комплексом тетра-под фауны Mastodonsaurus, которая определяет ладин-ский возраст вмещающих отложений (Ильина, Константинов, 2018; Твердохлебов и др., 2020; Hochuli et al., 2015; Ilyina, Egorov, 2008; Ilyina, Konstantinov, 2015; Vigran et al., 1998, 2014). Видовой и количественный состав изученного ПК приведен в таблице 1. Список видовых определений, оформленный в соответствии с требованиями Международного кодекса ботанической номенклатуры, приведен в приложении 1.

Основу выявленного нами ПК составляет многочисленная группа миоспор широкого стратиграфического диапазона. Это споры родов Aratrisporites spp., Calamospora spp., Concavisporites spp., Cyathidites spp., Cyclogranisporites sp., Cyclotriletes spp., Gordonispora spp., Dictyophyllidites spp., Nevesisporites spp., Polycingu lati-sporites spp., Verrucosisporites spp., видов Apiculatisporis parvispinosus , Apiculatisporites sp., Carnisporites mesozo-icus , Deltoidospora sp., Leiotriletes sp., Punctatisporites tri-assicus , Trachytriletes sp., а также пыльца родов Alisporites spp., Chordasporites spp., Cycadopites sp., Falcisporites spp., Piceaepollenites spp, . Pinuspollenites spp., Platysaccus spp., Podocarpidites spp., Striatoabieites spp., Sulcatisporites spp., Vitreisporites spp. и вид Klausipollenites decipiens . Перечисленные таксоны характерны для нижнетриасовых отложений, транзитом проходят в верхний триас и с разной степенью детальности распространены практически повсеместно в триасовых осадочных бассейнах.

Во вторую группу объединены виды, которые, как правило, составляют основу среднетриасовых ПК и переходят вверх по разрезу. В изученном ПК это споры родов Baculatisporites spp., Concentricisporites spp., Converrucosisporites spp., Duplexisporites spp., виды Camarosonosporites rudis и Lycopodiacidites kuepperi , пыльца родов Accinctisporites spp., Florinites spp., Minutosaccus spp., Protodiploxypinus spp., Succinctisporites spp. и виды Colpectopollis ellipsoideus , Voltziaceaesporites heteromor-pha . При этом многие из них преимущественно единичными экземплярами появляются раньше, в отложениях позднеоленекского возраста.

Другую часть группы составляют миоспоры, последовательное появление которых связано с анизий-ским веком. Это споры Annulispora spp., Conbacula-tisporites mesozoicus , Convolutispora microfoveolata , Granula-tisporites spp., Kraeuselisporites cooksonae , Leschikisporis aduncus , Lycopodiacidites rugulatus , Rugulatisporites me-sozoicus , Taurocusporites sp. A, Uvaesporites argenteaefor-mis и пыльца Araucariacites australis , Brachysaccus neomundanus , Chasmatosporites spp., Duplicisporites sp., Eucommiidites sp., Ovalipollis spp., Podosporites amicus , Prae circulina granifer , Quadraeculina anellaeformis , Samaro-pollenites speciosus , Stellapollenites thiergartii . Все они переходят в комплексы миоспор ладинского и позднетриасового возраста.

Следует отметить, что первоначально первое появление многих из указанных видов было зафиксировано на более высоких стратиграфических уровнях. Их принадлежность к анизийскому ярусу и его аналогам определена в результате палинологических исследований последних лет. В большинстве случаев новая стратиграфическая привязка подтверждена комплексами морских беспозвоночных.

Вид Convolutispora microfoveolata первоначально был описан из рэтских отложений Германского бассейна. Его первое появление в нижнеанизийских отложениях определено в Баренцевоморском регионе.

Вид Uvaesporites argenteaeformis первоначально был описан из меловых отложений. Позднее был найден в составе рэтской палинофлоры Германского бассейна. Вид является постоянным компонентом верхнетриасовых комплексов миоспор, определено его развитие в среднетриасовой (ладинской) палинофлоре. Данные по Баренцевоморскому региону показали, что в его пределах этот вид является компонентом раннеани-зийской палиноассоциации.

Вид Kraeuselisporites cooksonae был описан из кар-нийских отложений Восточных Альп. Его появление в среднеанизийских отложениях определено в Баренцево-морском регионе.

Вид Lycopodiacidites rugulatus описан из юрских отложений, затем был найден в рэтских отложениях Германского бассейна, является постоянным компонентом верхнетриасовых ПК. В среднетриасовых (ла-динских) отложениях зафиксирован в Баренцевоморском регионе. Самое раннее появление вида в палинологической летописи определено на верхеанизийском уровне севера Средней Сибири.

Вид Taurocusporites sp. A был описан из рэтских отложений Австрии. Его присутствие в ладинских отложениях определено в Баренцевоморском регионе. На севере Средней Сибири его первое появление определено в верхнеанизийских отложениях.

Пыльца Araucariacites australis имеет широкий стратиграфический диапазон: от триаса до миоцена. В Южных Альпах первое появление этой пыльцы определено в нижней части отложений ладинского яруса. На севере Средней Сибири вид был найден в отложениях среднеанизийского подъяруса, а наиболее раннее его появление зафиксировано в Баренцевоморском регионе в нижнеанизийских отложениях.

Род Chasmatosporites является постоянным компонентом верхнетриасовой микрофлоры. В Баренцево-морском регионе эта пыльца cистематически распространена в ладинских и даже в верхнеанизийских отложениях. На севере Средней Сибири вид Chasmato-sporites apertus был зафиксирован в среднеанизийской палиноассоциации.

Пыльца рода Duplicisporites описана из верхнетриасовых отложений Швейцарии. Многие виды этого рода входят в состав палиноассоциаций ладинского возраста Западной Европы, Баренцевоморского региона и севера Средней Сибири. Но виды D. granulatus , D. ten-ebrosus , D. verrucosus в разрезе триаса Южных Альп определены теперь и в верхнеанизийских отложениях. А в Баренцевоморском регионе вид D. granulatus найден в палиноассоциации среднеанизийского подъяруса.

Пыльца рода Ovalipollis имеет чрезвычайно широкое географическое распространение. На протяжении долгого времени виды этого рода служили одним из коррелятивных признаков при определении начала карнийского века, а позднее ладинского. По результатам палинологического изучения триасовых отложений Южных Альп последних лет установлено первое появление и распространение этой пыльцы среди миоспор верхнеанизийского подъяруса. На севере Средней Сибири эта пыльца появляется в отложениях анизий-ского возраста, так же как и в Западной Европе.

Пыльца Quadraeculina anellaeformis впервые была описана из юрских отложений Приуралья. Позднее вид был выявлен в верхнетриасовых (рэтских) отложениях Западной Европы. В Баренцевоморском регионе он известен с основания норийского яруса. На севере Средней Сибири первоначально был найден в карний-ских отложениях. По результатам исследований последних лет было зафиксировано его присутствие в верхнеанизийских отложениях, охарактеризованных комплексом аммоноидей.

Пыльца Samaropollenites speciosus — космополитный вид в триасовых отложениях Северного и Южного полушарий. Впервые он был описан из верхнего триаса Мадагаскара, включен в группу видов-индикаторов положения ладинско-карнийской границы в её глобальном стратотипическом разрезе в Доломитовых (Южных) Альпах. В Баренцевоморском регионе пыльца Samaropollenites немногочисленна и также распространена в верхнетриасовых отложениях. А на севере Средней Сибири первое появление вида S. speciosus было определено в нижнеанизийских отложениях совместно с аммоноидеями (Hochuli et al., 2015; Ilyina, Konstantinov, 2015; Vigran et al., 1998, 2014).

В составе изученного ПК также определены миоспоры, появление которых связано с ладинским веком. Это споры Hymenophyllum sp., Eresina spinellata , Kyrtomisporis speciosus , Lundbladispora denmeadi , Neora-strickia taylori , Tigrisporites halleinis , Zebrasporites kahleri 30

и пыльца Heloisaccus dimorphus , Cyclosaccus podocar-poides и Pseudenzonalasporites sp. В этой группе тоже есть виды, первоначально ставшие известными из более молодых отложений, а впоследствии встреченные с аммоноидеями в отложениях ладинского возраста.

Вид Kyrtomisporis specious первоначально был описан из рэтских отложений. В последующем были установлены его распространение в отложениях карний-ского возраста и приуроченность к верхнетриасовым отложениям в целом. В отложениях среднетриасового (ладинского) возраста вид впервые был найден в Баренцевоморском регионе. На севере Средней Сибири было прослежено распространение вида K. specious по всему разрезу карнийского яруса, а затем и на ладин-ском уровне. Более того, споры K. specious были определены в палинокомплексе букобайской свиты Южного Приуралья совместно с фауной тетрапод мастодонзав-ровой группировки, определяющей ладинский возраст вмещающих пород.

Вид Neoraistrickia taylori был описан из рэт-лейасовых отложений Южной Австралии. Его принадлежность к миоспорам ладинского яруса была определена в Баренцевоморском регионе.

Виды Tigrisporites halleinis и Zebrasporites kahleri впервые были описаны из карнийских отложений Восточных Альп. В отложениях ладинского яруса первый из них был определен на севере Средней Сибири, а второй в Баренцевоморском регионе.

Пыльца вида Pseudenzonalasporites summus была определена из шильфзандштейна и верхнего гипскей-пера Швейцарии (аналоги карнийского яруса МСШ). В триасе Западной Европы вид заметно распространен на этом стратиграфическом уровне и переходит вверх по разрезу в отложения норийского возраста. В комбинации с несколькими другими видами пыльцы служит коррелятивным признаком начала карнийского века по палинологическим данным.

В Бореальной области P. summus встречается редко. На севере Средней Сибири вид был встречен одним из авторов в верхнетриасовых отложениях, в интервале, сопоставляемом с карнийской аммоноидной зоной Neoprotrachyceras seimkanense. Дальнейшими исследованиями распространение видов, очень похожих на P. summus , было установлено в среднетриасовом (ладинском) интервале. В отложениях нижнела-динского подъяруса нами был обнаружен вид Pseudenzonalasporites sp., определённый в открытой номенклатуре. Выше, в отложениях верхнеладинско-го подъяруса, был найден вид, определённый нами как P. cf. summus .

Вид P. summus был обнаружен нами в палиноком-плексе букобайской свиты Южного Приуралья совместно с комплексом мастодонзавровой фауны. Полагаем, что на основании приведённых данных пыльцу P. sum-mus можно уверенно рассматривать как присущую комплексам миоспор ладинского возраста (Ильина, Константинов, 2018; Твердохлебов и др., 2020; Ilyina, Egorov, 2008; Vigran et al., 1998, 2014).

В свете изложенного считаем, что комплекс миоспор, выявленный нами в сынинских отложениях р. Вёртный, имеет классическую структуру палиноассо-циаций ладинского возраста. В нем присутствуют несколько групп миоспор, а именно:

-

— миоспоры широкого стратиграфического диапазона, унаследованные от раннетриасовой эпохи и транзитом проходящие в верхний триас;

-

— миоспоры, которые составляют основу всех среднетриасовых ПК;

-

— виды, последовательное появление которых связано с разными уровнями среднего триаса;

-

— присутствие среди последних тех миоспор, которые до недавнего времени были известны из верхнетриасовых и более молодых отложений, а теперь ставшие полноправными компонентами палиноассо-циаций ладинского яруса и его фациальных аналогов.

Видовой состав ПК сынинских отложений р. Вёртный в полной мере отвечает как палиноассоци-ациям ладинского яруса и его фациальных аналогов, так и комплексу миоспор, известному в литературе как ПК Converrucosisporites conferteornatus – Florinites pseu-dostriatus и определяющему в Тимано-Североуральском регионе среднетриасовый (ладинский) возраст вмещающих отложений (Ильина, 2001).

Палеоботанические и палеоэкологические реконструкции

Триасовые отложения Тимано-Североуральского региона неравномерно насыщены фрагментами ископаемой листовой флоры. В нижнетриасовой части разреза они крайне редки. Основной объём растительных остатков происходит из средневерхнетриасовых пестроцветных и сероцветных отложений: ангуранской и нарьянмарской свит в Печорской синеклизе, керья-маёльской (надкраснокаменской — Новиков, 1994; Ильина, 2001), сынинской и мишаягской свит в БСВ. Сероцветные отложения особенно богаты макрофос-силиями. Флору из верхней части разреза изучали М. Ф. Нейбург, С. Н. Храмова, В. В. Павлов, И. А. Добру-скина, А. И. Киричкова.

И. А. Добрускиной в 70-х годах XX века были собраны воедино и проанализированы все данные по триасовой флоре Евразии. Впервые в истории палебо-танических исследований выделены три этапа её развития с присущими им разновозрастными флористическими комплексами (Добрускина, 1980, 1982). Макрофлора из средневерхнетриасовых отложений Тимано-Североуральского региона была объединена под названием печорской флоры, так как при попытках проследить за изменениями в её составе как по разрезу (пестоцветные и сероцветные отложения), так и по площади (Большесынинская впадина и Печорская синеклиза) были выявлены лишь несущественные различия (Добрускина, 1980, стр. 36). Печорская флора была отнесена к так называемой сцитофилловой флоре ладинско-карнийского возраста, которую выделила И. А. Добрускина, к её более древней, ладинской, группе наряду с флорой Южного Приуралья, ладинский возраст которой подтверждён фауной мастодонзавровой группировки. Дополнительным критерием для такой датировки послужил тот факт, что во флорах этого возрастного диапазона не встречены остатки диптерие-вых папоротников, характерных для карнийских отложений (Добрускина, 1982).

В последующие годы новый фактический материал из ангуранской и нарьянмарской свит Печорской синеклизы был изучен и обобщён А. И. Киричковой

(Киричкова, Есенина, 2015). Макрофоссилии из указанных свит составляют единый флористический комплекс. На основе широкой межрегиональной корреляции определён его ладинский возраст. Этот результат в полной мере согласуется с точкой зрения И. А. Добрускиной о единстве средневерхнетриасовой флоры.

По И. А. Добрускиной (1982), основную часть ископаемой печорской флоры составляют остатки пте-ридоспермов (20 %) и гинкгофитов (около 30 %). Количество членистостебельных достигает 20 %, но они большей частью представлены стволами без корней, что свидетельствует об их дальнем переносе и захоронении за пределами мест произрастания. Фрагменты папоротников составляют 10 %, среди них преобладают представители мараттиевых и осмундо-вых. Отмечено присутствие цикадофитов (6 %) и хвойных (1 %).

По А. И. Киричковой (Киричкова, Есенина, 2015), прослежена та же тенденция, но с некоторыми количественными вариациями: птеридоспермы — 58 %, гинкгофиты — 3.3 %, членистостебельные — 6.7 %, папоротники — 15 %, цикадофиты — 8.3 %, хвойные — 6.7 %, мохообразные — 1 %.

На территории исследований немногочисленные макромерные остатки флоры из обнажения 1104 (208) принадлежат гинкгофитам Glossophyllum sp., осмундо-вым папоротникам Cladophlebis sp. и Todites sp., марат-тиевым папоротникам Bernoullia sp. и Danaeopsis sp. и вполне вписываются в концепцию сцитофилловой флоры по И. А. Добрускиной (1982).

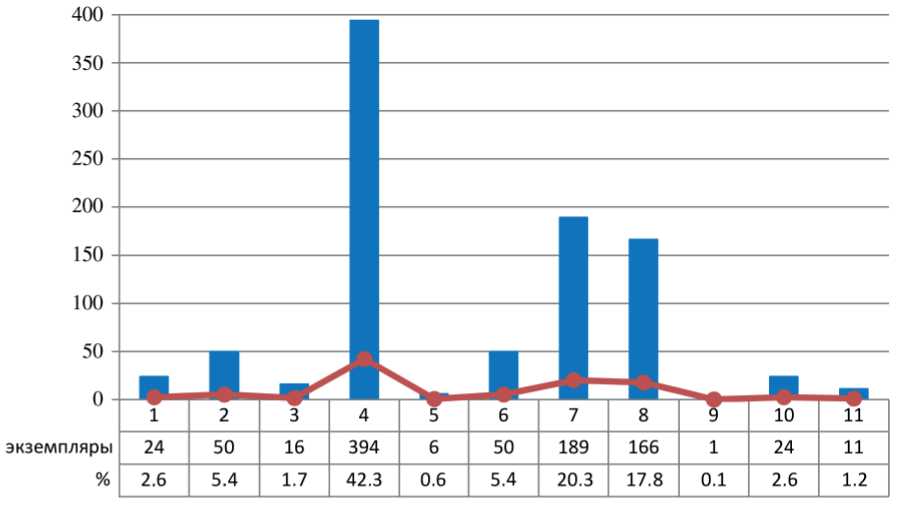

Вместе с тем видовой состав вёртнинского пали-нокомплекса позволяет предположить существование в ладинском веке на изученной территории более пышной и разнообразной растительности. По палинологическим данным была предпринята палеореконструкция материнской флоры (Abbink, 1998; Balme, 1995; Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016,2017; Roghi et al., 2022 и др.). Количественное распределение миоспор по их предполагаемым продуцентам приведено на рис. 2 и в табл. 1.

По нашим данным, среди растений, населявших рассматриваемую территорию, абсолютно преобладали папоротники, в меньшей степени были распространены птеридоспермы и хвойные. Подчинённое положение занимали плауновидные, мохообразные, членистостебельные, цикадовые, гинкговые, гнетовые, беннетитовые.

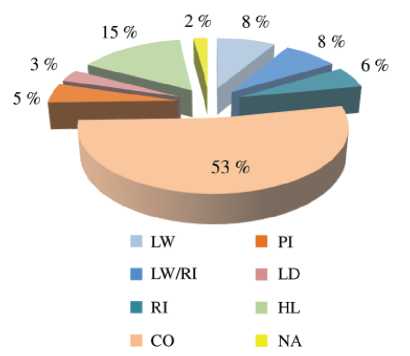

Для реконструкции условий произрастания растений-продуцентов проведён количественный анализ видового состава изученного ПК методом экогрупп спороморф (SEG-analysis) по данным (Кручинина, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016,2017; Roghi et al., 2022 и др.). Этот метод был разработан для позднеюрской — раннемеловой эпох, а затем адаптирован к триасовому периоду (Abbink, 1998; Kustatscher et al., 2012).

По предполагаемым условиям произрастания материнских растений миоспоры вёртнинского ПК объединены в экогруппы, характеризующие определённый тип растительности:

Таблица 1. Распределение миоспор палинокомплекса сынинской свиты из обнажения на реке Вёртный по их ботанической принадлежности и экогруппам, с заметками о среде обитания (Кручинина, 1984; Abbink, 1998; Balme, 1995; Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017;

Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022 и др.).

Table 1. Species composition, botanical affinity and ecogroups of miospores in the palynological assemblade of Syninskaya Formation from the outcrop on the Vertny River, with environmental remarks (Kruchinina, 1984; Abbink, 1998; Balme, 1995; Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022, etс.).

|

Ботаническая принадлежность миоспор, (количество экземпляров) Botanical affinity (number of specimens) |

Видовой состав миоспор (количество экземпляров) Species composition of miospores (number of specimens) |

Экогруппы Sporomorph EcoGroups |

Предполагаемая среда обитания Intended habitat |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

мохообразные (24) Bryophytes (24) |

Taurocusporites sp. A (2) |

влажные низины Lowland wet (LW) |

напочвенный покров, болото Ground cover, mire |

|

Nevesisporites limatulus (11) |

влажные низины, речные берега Lowland wet, river (LW/RI) |

напочвенный покров, болото, речные берега Ground cover, mire, river banks |

|

|

Annulispora spp. (3) |

речные берега River (RI) |

напочвенный покров, болото Ground cover, mire |

|

|

Gordonispora spp. (3) Polycingulatisporites spp. (5) |

напочвенный покров, болото, речные берега Ground cover, mire, river banks |

||

|

плауновидные (50) Lycopsids (50) |

Carnisporites mesozoicus (16) |

влажные низины, речные берега Lowland wet, river (LW/RI) |

напочвенный покров, заболоченные низины и берега рек Ground cover, swampy lowlands and river banks |

|

Camarozonosporites rudis (3) Neoraistrickia tciylori (3) |

речные берега River (RI) |

напочвенный покров, заболоченные берега рек Ground cover, swampy river banks |

|

|

Uvaesporites argenteaeformis (2) |

напочвенный покров, лесные и прибрежные болота, речные берега Ground cover, swamp or marsh environments, river banks |

||

|

Aratrisporites spp. (24) Lundbladispora denmeadi (1) |

прибрежные области Coastal (CO) |

напочвенный покров, прибрежные болота, приливно-отливные зоны Ground cover, coastal marshes, tidally-influenced zones |

|

|

Kraeuselisporites cooksonae (1) |

напочвенный покров, болота, прибрежные болота Ground cover, mire, coastal marshes |

||

|

членистостебельные (16) Sphenophytes (16) |

Calamospora sp. (16) |

речные берега River (RI) |

напочвенный покров, болото, речные берега Ground cover, mire, river banks |

|

папоротники (394) Ferns (394) |

Trachytriletes sp. (1) Zebrasporites kahleri (2) |

влажные низины Lowland wet (LW) |

напочвенный покров, болото Ground cover, mire |

|

Conbaculatisporites mesozoicus (1) Concavisporites spp. (23) Converrucosisporites spp. (7) Cyathidites spp. (26) |

напочвенный покров, лесные и прибрежные болота Ground cover, swamp or marsh environments |

||

|

Grcmulatisporites sp. (2) Leiotriletes sp. (1) Rugulatisporites mesozoicus (1) |

напочвенный покров, болота низинные, торфяные, лесные Ground cover, lowland and peat bogs, forest swamps |

|

папоротники (394) Fems (394) |

Leschikisporis aduncus (1) |

влажные низины Lowland wet (LW) |

заболоченные речные берега / Swampy river banks |

|

Hymenophyllym sp. (1) |

эпифиты / Epiphytes |

||

|

Apiculatisporis parvispinosus (1) Apiculatisporites sp. (4) Co j iceii trie is pontes spp. (6) |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

||

|

Baculatisporites spp. (5) Cydotriletes spp. (8) Cydogranisporites sp. (2) Punctatisporites triassicus (1) Vernicosisporites spp.(2) |

влажные низины, речные берега Lowland wet, river (LW/RI) |

напочвенный покров, болота низинные, торфяные, лесные, речные берега Ground cover, lowland and peat bogs, forest swamps, river banks |

|

|

Lycopodiacidites rugulatus (4) |

напочвенный покров, болото / Ground cover, mire |

||

|

Lycopodiacidites kuepperi (7) |

растительность лесных и прибрежных болот, берега рек Vegetation in swamp or marsh environments, along river banks |

||

|

Acanthotnletes spp. (2) |

влажные низины, речные берега, прибрежные области / Lowland wet, river, coastal (LW/RI/CO) |

напочвенный покров i подлесок, болото, прибрежное болото, речные берега Ground cover/understory, mire, marshes, riverbanks |

|

|

Convolutispora microfoveolata (1) |

речные берега / River (RI) |

растительность заболоченных речных берегов Vegetation in swampy river banks |

|

|

Dictyophyilidites spp. (155) Duplexisporites spp. (128) |

прибрежные области Coastal (CO) |

берега крупных водоемов и морских лагун, прибрежные болота Shores of large of water bodies and sea lagoons, marshes |

|

|

Deltoidospora sp. (1) |

сухие низины / Lowland dry (LD) |

подлесок, болото (верховое?) / Understory, mire (raised bog?) |

|

|

Kyrtomisporis speciosus (1) |

напочвенный покров / Ground cover |

||

|

споры с невыясненной ботанической принадлежностью (6) Spores of unknown botanical affinity (6) |

Eresina spinellataW Tigrisporites halleinis (5) |

принадлежность какой-либо эко группе не определена Not attributed to any ecogroup |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

|

птеридоспермы (50) Seed ferns (50) |

Vitreisporites spp. (16) |

влажные низины, речные берега Lowland wet, river (LW/RI) |

дельты, пойма, торфяные болота Deltaic environments, floodplain, peat bogs |

|

Sulcatisporites spp. (16) |

речные берега / River (RI) |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

|

|

Faldsporites spp. (18) |

холмистые территории и области с низким уровнем грунтовых вод Hinterland (HL) |

лесной покров Canopy |

|

|

хвойные, птеридоспермы (189) Conifers, seed ferns (189) |

Platysaccus spp. (27) |

прибрежные области Coastal (СО) |

лесной покров, дренированные почвы Canopy, drained soils |

|

Alisporites spp. (126) |

мангровые заросли вдоль устьев рек, затапливаемых приливами Mangroves along tidally-influenced estuaries |

||

|

Klausipollenites dedpiens (3) Chordasporites spp. (29) |

холмистые территории и области с низким уровнем грунтовых вод, Hinterland (HL) |

лесной покров Canopy |

|

|

Striatoabieites spp. (2) Sucdnctisporites sp. (2) |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

Окончание таблицы 1 / End of Table 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

хвойные (166) Conifers (166) |

Araucariadtes australis (4) |

прибрежные области Coastal (CO) |

верхний ярус леса, прибрежные области с хорошо дренированными почвами Upper canopy, coastal areas with well-drained soils |

|

Duplidsporites sp. (1) Praecirculina granifer (6) |

лесной покров, прибрежные болота и торфяники Canopy, coastal marshes and peat bogs |

||

|

Florinites spp. (16) |

растения, образующие камышовую растительность в дельтовой низменности Plants forming reed-like vegetation on delta plain |

||

|

Piceaepollenites sp. (5) |

пионерная растительность Pioneer (PI) |

лесной покров / Canopy |

|

|

Podosporites spp. (6) |

лесной покров, влажные, болотистые места произрастания (нагорные болота?) Canopy, wet, swampy habitats (upland bogs?) |

||

|

Protodiploxypinus spp. (36) |

прибрежная мангровоподобная растительность Coastal mangrove-like vegetation |

||

|

Heliosaccus dimorphus (3) |

сухие низины / Lowland dry (LD) |

условия произрастания не определены / Unknown habitat |

|

|

Minutosaccus spp. (30) Ovalipollis spp. (16) Samaropollenites speciosus (8) Voltziaceaesporites heteromorpha (3) |

холмистые территории и области с низким уровнем грунтовых вод Hinterland (HL) |

лесной покров Canopy |

|

|

Pinuspollenites sp. (3) |

верхний ярус леса, хорошо дренированные территории Upper canopy, well-drained areas |

||

|

Podocarpidites spp. (16) Quadraeculina anellaefonnis (4) |

лесной покров, влажные, болотистые места произрастания, нагорные болота (?) Canopy, wet, swampy habitats, upland bogs (?) |

||

|

Brachysacais neomundanus (1) Cydosaccus podocarpoides (3) Stellapollenites thiergartii (3) |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

||

|

Pseudeuzonalasporites sp. (2) |

принадлежность к какой-либо экогруппе не определена Not attributed to any ecogroup |

лесной покров Canopy |

|

|

цикадовые, гинкговые, гнетовые, беннетитовые, птеридоспермы (25) Cycads, ginkgos, gnetales, bennettitales, seed ferns (25) |

Eucommiidites sp. (1) |

сухие низины / Lowland dry (LD) |

средний (?) ярус леса, болото / Mid (?) canopy, mire |

|

Chasmatosporites spp. (17) |

верхний ярус леса, болото / Upper canopy, mire |

||

|

Cycadopites sp. (7) |

лесной покров / Canopy |

||

|

недифференцированные гимноспермовые (11) Gymnosperms undifferentiated (11) |

Acdnctisporites sp. (9) Colpectopollis ellipsoideus (2) |

принадлежность к какой-либо экогруппе не определена Not attributed to any ecogroup |

условия произрастания не определены Unknown habitat |

-

1) влажных низин — сообщество растений пойменных террас, болот и озёр;

-

2) речных берегов — сообщество растений, составляющих прибрежно-водные влаголюбивые ассоциации;

-

3) прибрежной растительности — сообщество растений прибрежной равнины или участков вдоль береговой линии, не затопленных морем, но испытывающих его воздействие;

-

4) пионерной растительности — сообщество прибрежных растений-первопроходцев нестабильной окружающей среды, мангровоподобная растительность приливно-отливных отмелей;

-

5) сухих низин — низинные, пойменные сообщества, произрастающие на территории, заливаемой время от времени пресными водами.

-

6) внутренних областей — сообщество растений холмистых территорий, местности, удалённой от береговой линии; местности с низким уровнем грунтовых вод, никогда не затапливаемой.

Распределение миоспор вёртнинского ПК по экогруппам приведено в табл. 1 и на рис. 3. Из иллюстративного материала следует, что на территории исследований абсолютно преобладала флора сильно увлажнённых биотопов, а в этой группе существенно преобладали растения, характерные для прибрежных областей (берегов крупных водоёмов и морских лагун, прибрежных болот и озёр), дельтовых маршей и приливно-отливных зон.

Мохообразные представлены преимущественно болотной растительностью влажных низин и берегов рек. Плауновидные были обитателями лесных и прибрежных болот, речных берегов, приливно-отливных зон, формировали береговые мангры. Членистостебельные росли по берегам рек и озёр, на болотистых участках поймы.

Триасовые папоротники в целом являются индикаторами гумидных обстановок в условиях тёплого (субтропического и тропического) климата. Произраставшие на территории исследований папоротники чрезвычайно разнообразны. Продуцентами спор были осмундовые, мараттиевые, диптериевые, диксони-евые, циатейные, матониевые и некоторые другие семейства. Осмундовые были обитателями низинных торфяных и лесных болот. Мараттиевые, возможно, населяли заболоченные речные берега.

Среди спор папоротников в вёртнинском ПК абсолютно преобладают споры родов Dictyophyllidites и Duplexisporites . Продуцентами спор Dictyophyllidites были диптериевые, диксониевые, циатейные и матони-евые папоротники. Предполагается, что споры Duplexisporites принадлежали полиподиевым, циатей-ным, схизейным (?), диксониевым (?). Диптериевые папоротники в основном произрастали в прибрежных зонах в условиях очень влажного и жаркого климата. Высокое содержание спор Dictyophyllidites в комплексах миоспор сопровождается, как правило, обилием спор Duplexisporites . Было сделано предположение, что

Рис. 2. Количественное распределение миоспор палинокомплекса сынинской свиты на реке Вёртный по их ботанической принадлежности (Abbink, 1998; Balme, 1995; Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016,2017; Roghi et al., 2022 и др.): 1 — мохообразные, 2 — плауновидные, 3 — членистостебельные, 4 — папоротники, 5 — споры с неясной ботанической принадлежностью, 6 — птеридоспермы, 7 — хвойные, птеридоспермы, 8 — хвойные, 9 — цикадовые (?), 10 — цикадовые + гинкговые + беннети-товые, 11 — недифференцированные гимноспермовые

Fig. 2. Miospore composition in the palynological asemblage of the Syninskaya Formation from outcrops on the Vertny river, plotted quantitatively on the basis of their botanical affinity (Abbink, 1998; Balme, 1995; Fijałkowska-Mader, 2015, 2021; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Li, Wang, 2016; Paterson et al., 2016,2017; Roghi et al., 2022, etc.). 1 — bryophytes, 2 — lycopsids, 3 — ferns, 4 — sphenophytes, 5 — spores of unknown botanical affinity, 6 — pteri-dosperms, 7 — conifers, pteridosperms, 8 — conifers, 9 — cycads (?), 10 — cycads, ginkgo, bennetitales, 11 — gymnosperms undifferentiated

Рис. 3. Количественное распределение миоспор палино-комплекса сынинской свиты на реке Вёртный по экогруппам (Кручинина, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022 и др.): 1— растительность влажных низин (LW, Lowland wet); 2 — растительность влажных низин / берегов рек (LW/ RI, Lowland wet/river banks); 3 — растительность берегов рек (RI, river banks); 4 — растительность прибрежных областей (CO, Coastal); 5 — сообщество прибрежных растений-первопроходцев нестабильной окружающей среды, мангровоподобная растительность приливно-отливных отмелей (PI, Pioneers); 6 — растительность равнинных областей (LD, Lowland dry); 7 — лесной покров холмистых территорий и территорий с низким уровнем грунтовых вод (HL, Hinterland); 8 — растительность, для которой условия произрастания не установлены (NA, Not attributed to any ecogroup)

Fig. 3. Miospore composition in the palynological asemblage of the Syninskaya Formation from outcrops on the Vertny river, plotted quantitatively on the basis of their assignment to the sporomorph ecogroups (Kruchinina, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022, etc.): 1 — vegetation of wet lowlands (LW); 2 — vegetation of wet lowlands / river banks (LW/RI); 3 — river bank vegetation (RI); 4 — coastal vegetation (CO); 5 — community of coastal plant pioneers of unstable environments, mangrove-like vegetation of tidal flats (PI); 6 — vegetation of the plains (LD); 7 — forest cover of hilly areas and areas with low water tables (HL); 8 — miospores, not attributed to any ecogroup (NA)

растения, продуцировавшие споры Duplexisporites , так же могли селиться вблизи крупных водоёмов и (или) морских лагун (Кручинина, 1984). На этом основании авторы предположили, что, по-видимому, все растения-продуценты спор Dictyophyllidites и Duplexisporites могут быть отнесены к обитателям прибрежных маршей в условиях влажных тропиков.

Следует также обратить внимание на высокое содержание спор Dictyophyllidites в вёртнинском ПК в связи с тем, что крупномерных остатков диптериевых папоротников, которые их продуцировали, в составе печорской флоры нет. Авторы считают этот факт проявлением известного палеоботанического эффекта, когда миоспоры каких-либо растений появляются в стратиграфической летописи раньше, чем макроостатки их продуцентов.

Птеридоспермы — растения экологически пластичные и могли обитать в разных условиях. Материнские растения принадлежали кейтониевым и користо-спермовым. Произраставшие на территории исследований были в основном любителями влажных биотопов, дельтовых и пойменных условий, берегов рек.

В группе пыльцы, продуцентами которой могли быть и птеридоспермы, и хвойные, абсолютно преобладают виды рода Alisporites . Специалисты предполагают, что их материнские растения, возможно, были крупными кустарниками, формировавшими мангровые заросли в устьях рек, периодически затапливаемых приливами, и обитателями морских побережий (Abbink, 1998; Paterson et al., 2017).

Хвойные растения на изученной территории представлены пыльцой араукариевых, хейролепидиевых, вольциевых, подокарповых, сосновых, которые произрастали в весьма разнообразных условиях. В этой группе преобладает пыльца растений, формировавших лесной покров холмистых территорий, а среди них доминировали подокарповые, населявшие склоны гор и холмов. Для подокарповых были необходимы влажные, иногда болотистые места произрастания и тёплый влажный климат. В меньшем, но весьма заметном количестве среди хвойных представлены и обитатели прибрежных маршей и торфяных болот; прибрежная мангровоподобная растительность приливно-отливных отмелей; растения, образующие в дельтовой низменности заросли типа камышовых — это продуценты пыльцы родов Protodiplohypinus , Florinites , Duplicisporites , Praecirculina .

Цикадовые, гнетовые, гинкговые, беннетитовые были равнинными растениями субтропических областей с тёплой, безморозной погодой.

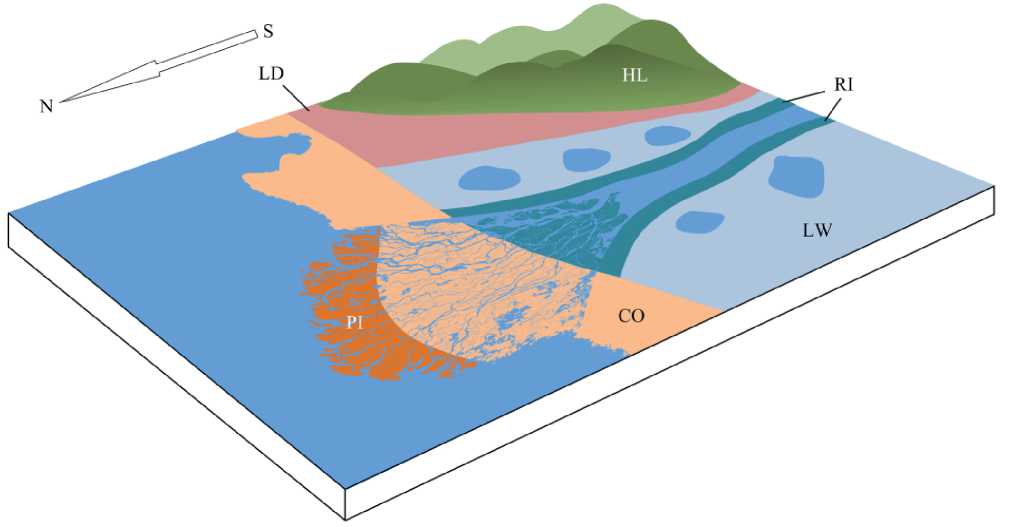

Из вышеизложенного следует, что на исследованной территории в сынинское время, в условиях тёплого и очень тёплого гумидного климата произрастала пышная и влаголюбивая разнообразная растительность. Формирование растительного покрова происходило в пределах обширной дельты древней реки и прибрежной области крупного морского бассейна (рис. 4).

Заключение

Таким образом, изученные в низовьях р. Вёртный сероцветные песчано-глинистые отложения разнообразного и достаточно сложного литологического состава, несомненно, относятся к сынинской свите. Они были сформированы в пределах обширной речной палеодельты и прибрежной области морского бассейна.

Палинокомплекс сынинской свиты из естественных выходов коренных пород на р. Вёртный по структуре и видовому составу в полной мере отвечает комплексу миоспор Converrucosisporites conferteornatus — Florinites pseudostriatus , определяющему ладинский возраст вмещающих пород по первоначальному совместному нахождению с фауной тетрапод масто-донзавровой группировки. По видовому составу он так же сопоставим с палиноассоциациями из отложений ладинского яруса и его фациальных аналогов, датированных фауной морских беспозвоночных.

В результате реконструкции наземного покрова по данным палинологических исследований сделан

Рис. 4. Реконструкция предполагаемого пространственного распределения экогрупп миоспор сынинской свиты из обнажений на реке Вёртный (Кручинина, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016, 2017; Roghi et al., 2022 и др.). Экогруппы: PI — пионерной флоры, CO — прибрежной флоры, LW — флоры влажных низин, RI — флоры речных берегов, LD — флоры сухих низин, HL — флоры лесного покрова холмистых территорий и территорий с низким уровнем грунтовых вод

Fig. 4. Reconstruction of the hypothetical spatial distribution of sporomorph ecogroups of the Syninskaya Formation from outcrops on the Vertny river (Kruchinina, 1984; Abbink, 1998; Fijałkowska-Mader, 2015; Kustatscher et al., 2010, 2012; Lindström et al., 2016, 2017; Li et al., 2016; Paterson et al., 2016,2017; Roghi et al., 2022, etс.). Sporomorph Ecogroups: PI — Pioneers, CO — Coastal, LW — Lowland wet, RI — River, LD — Lowland dry, HL — Hinterland вывод о существовании в ладинском веке в бассейне нижнего течения р. Вёртный богатой и разнообразной растительности с преобладанием флоры сильно увлажнённых биотопов. Реконструированные условия произрастания растений-продуцентов показывают, что они тяготели к обширной палеодельте с мангровыми зарослями, торфяными болотами, сопряжённой с прибрежной заболоченной равниной. Очевидно, что растения-продуценты внесли существенный вклад в формирование палинокомплексов, описанных ранее из пород, входящих в состав сынинской свиты, обнажённых в бортах рр. Большая Сыня и Кыдзьрасъю (Ильина, Жарков, 2021).

Предполагаемая картина согласуется с ранее сформулированным заключением о формировании сероцветной толщи р. Кыдзьрасъю в условиях авандельты и верхней литорали, что косвенно согласуется с данными о возможных условиях захоронения остатков те-трапод в обн. 73 на р. Большая Сыня (Ильина, Жарков, 2021). Предлагаемая модель формирования пород, слагающих изученные обнажения, логично объясняет образование маломощных угольных пластов с промышленными содержаниями редких и рассеянных элементов, а также прибрежно-бассейновых и дельтовых по-лиминеральных (ильменит, лейкоксен, рутил) россыпепроявлений, обнаруженных в ходе геологосъёмочных работ (Шмакова и др., 2018). Проведённые нами исследования показали, что палинологический метод позволяет проводить обоснованные палеореконструкции даже для территорий со слабой обнажён- ностью и значительной удалённостью коренных выходов друг от друга.

Авторы выражают искреннюю благодарность Р. А. Шук томову и А. Ю. Перетягину за помощь в графическом оформлении статьи.

Работа выполнена в рамках госзадания по теме НИР «Эволюция биоты и среды ее обитания как основа расчленения и геологической корреляции осадочного чехла Печорской плиты и ее складчатого обрамления» № 122040 600008-5 .

Список литературы Палинокомплекс сынинской свиты (средний триас) из обнажений на реке Вёртный (Большесынинская впадина, Тимано-Североуральский регион)

- Горский В. П. Новые данные о триасовых отложениях Печорской депрессии // ДАН СССР. Т. 133. № 4. 1960а. С. 909–912.

- Gorskii V.P. Novye dannye o triasovykh otlozheniyakh Pechroskoi depressii (New data on the Triassic deposits of the Pechora Depression. Doklady Earth Sciences, 1960a, 133, No 4, pp. 909–912.

- Горский В. П. О пермских и триасовых отложениях правобережья среднего течения р. Печоры // Геология и полезные ископаемые Урала: Материалы ВСЕГЕИ, Вып. 28. Л.: ВСЕГЕИ, 1960b. С. 111–120.

- Gorskii V. P. O permskikh I triasovykh otlozheniyakh pravoberezh’ya srednego techeniya r. Pechory (Permian and Triassic deposits of the right bank of the middle reaches of the Pechora river). Geology and minerals of the Urals. Proceedings of VSEGEI, V. 28, Leningrad: VSEGEI, 1960b, pp. 111–120.

- Грибанов Б. В. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200000. Серия Северо-Уральская. Лист Q-40-XXIX. Объяснительная записка / Ред. А. Д. Миклухо-Маклай. М.: Недра, 1972. 76 с.

- Gribanov B. V. Geologicheskaya karta SSSR masshtaba 1 : 200000. Seriya Severo-Uralskaya. List Q-40-XXIX. Ob’’yasnitel’naya zapiska. Redaktor A.D. Miklukho-Maclay. (Geological map of the USSR, scale 1:200000. Series North Urals. Sheet Q-40-XXIX. Explanatory letter. Editor A. D. Miklukho Maclay). Moscow: Nedra, 1972, 76 p.

- Добрускина И. А. Стратиграфическое положение флороносных толщ триаса Евразии. М.: Наука, 1980. 163 с. (Труды ГИН АН СССР; вып. 346).

- Dobruskina I. A. Stratigraficheskoe polozhenie floronosnykh tolshch triasa Evrasii (Stratigraphic position of Triassic plant-bearing beds in Eurasia), Moscow: Nauka, 1980, 163 p.

- Добрускина И. А. Триасовые флоры Евразии. М.: Наука, 1982. 182 с. (Труды ГИН АН СССР; вып. 365).

- Dobruskina I. A. Triasovye flory Evrasii (Triassic Floras of Eurasia), Moscow: Nauka, 1982, 182 p.

- Жарков В. А., Зиновьев Е. В., Трофимова С. С. О первой находке Aracites interglacialis Wieliczk. в бассейне Печоры // Уральский геологический журнал. 2015. № 5 (107). С. 13–23.

- Zharkov V. A., Zinov’ev E. V., Trofimova S. S. O pervoi nakhodke Aracites interglacialis Wieliczk. v basseyne Pechory (On the first find of Aracites interglacialis Wieliczk. In the Pechora basin). Ural Geological Journal, 2015, No. 5 (107), pp. 13–23.

- Ильина Н. В. Палиностратиграфия среднего триаса Тимано-Североуральского региона. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 230 с.

- Ilyina N. V. Palinostratigrafiya srednego triasa Timano-Severoural’skogo regiona (Palynostratigraphy of the Middle Triassic in the Timan-Northern Urals region). Yekaterinburg: Uralian Division of RAS press, 2001, 230 p.

- Ильина Н. В., Жарков В. А. Палинокомплекс сынинской свиты (средний триас) из обнажений на реке Кыдзь расъю (Большесынинская впадина, Тимано-Северо уральский регион) // Вестник геонаук. № 1. 2021. С. 3–13. DOI: 10.19110/geov.2021.1.1

- Ilyina N. V., Zharkov V. A. Palinocompleks synynskoy svity (sredniy trias) iz obnazheniy na reke Kydz’ras’’yu (Bol’shesynynskaya vpadina, Timano-Severoural’skiy region) (Palynological assemblage of the Synya Formation (Middle Triassic) from outcrops on the Kydzrasyu river, Bolshesyninskaya Depression, the Timan-Northern Urals region). Vestnik of Geosciences, 2021, No. 1, pp. 3–13.

- Ильина Н. В., Константинов А. Г. Палиноассоциации ладинских (средний триас) отложений в разрезе мыса Цветкова, Восточный Таймыр, север Средней Сибири // Эволюция жизни на Земле: Материалы V Международного симпозиума, 12–16 ноября 2018 г., г. Томск / Отв. ред. В. М. Подобина. Томск: Изд. дом Томского гос. университета, 2018. С. 153–155.

- Ilyina N. V., Konstantinov A. G. Palinoassotsiatsii ladinskikh (srednii trias) otlozhenii v rasrese mysa Tsvetkova, Vostochnyy Taimyr, sever Sredney Sibiri (Palynolgical assemblages of the Ladinian (Middle Triassic) deposits at the Cape Tsvetkov section, East Taimyr, northern Middle Siberia). Evolution of Life on the Earth: Proceedings of the 5th International Symposium, November 12–16, 2018, Tomsk / Editor-in-Chief V.M. Podobina. Tomsk: Tomsk State University Publishing House, 2018, pp. 153–155.

- Калантар И. З. Новое в стратиграфии триасовых отложений Полярного Предуралья // Новое в стратиграфии триаса Палеоурала: Сб. ст. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 46–61.

- Kalantar I. Z. Novoe v stratigrafii triasovykh otlozheniy Polyarnogo Predural’ya. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sbornik statey. (New in the stratigraphy of the Triassic deposits of the Polar Cis-Urals. New in the stratigraphy of the Triassic of the Paleourals). Collection of articles. Sverdlovsk: USC USSR AS, 1980, pp. 46–61.

- Киричкова А. И. Есенина А. В. Континентальный триас Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. СПб: ВНИГРИ, 2015. 296 с. (Труды ВНИГРИ).

- Kirichkova A. I., Yesenina A. V. Kontinental’niy trias Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii. (Continental Triassic of the Timan-Pechora oil and gas province). St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 296 p.

- Кручинина Н. В. Споры рода Duplexisporites и их роль в биостратиграфии триаса и юры //Споры и пыльца в отложениях фанерозоя: Сб. науч. ст. (Новая серия. Том 327). Л.: ВСЕГЕИ, 1984. С. 14–21. Тр. ВСЕГЕИ.

- Kruchinina N.V. Spory roda Duplexisporites i ikh rol’ v biostratigrafii triasa i yury. Spory I pyltsa v otlozheniyakh fanerozoya (Spores of the genus Duplexisporites and their role in the biostratigraphy of the Triassic and Jurassic. Spores and pollen in Phanerozoic deposits). Collection of scientific articles. Leningrad: VSEGEI, 1984, pp. 14–21.

- Методические рекомендации к технике обработки осадочных пород при спорово-пыльцевом анализе. Л.: ВСЕГЕИ, 1986. 77 с.

- Metodicheskie rekomendatsii k tekhnike obrabotki osadochnukh porod pri sporovo-pyl’tsevom analise (Guidelines for the technique of processing sedimentary rocks in sporepollen analysis). Leningrad: VSEGEI, 1986, 77 p.

- Муравьёв И. С. Триас Печорского Приуралья // Материалы по геологии востока Русской платформы. Казань: Изд-во Казанского университета, 1966. Вып. 1. С. 3–137.

- Muravyov I. S. Trias Pechrskogo Priural’ya (Triassic Pechora Cis-Urals). Materials on the geology of the east of the Russian platform, 1, Kazan: Kazan University Press, 1966, pp. 3–137.

- Новиков И. В. Биостратиграфия континентального триаса Тимано-Североуральского региона по фауне тетра- под. М.: Наука, 1994. 140 с. (Труды ПИН РАН; том 261).

- Novikov I. V. Biostratigrafiya kontinental’nogo triasa Timano-Severoural’skogo regiona po faune tetrapod (Continental Triassic biostratigraphy of the Timan-North Urals region using tetrapod fauna).Moscow: Nauka, 1994. 139 p.

- Объяснительная записка к стратиграфическим схемам Урала (мезозой, кайнозой). Екатеринбург: Уральская геолого-съёмочная экспедиция, 1997. 139 с.

- Ob’’yasnitel’naya zapiska k stratigraficheskim skhemam Urala (mezozoi, kainozoi) (Expalantory note to the stratigraphic schemes of the Urals (Mesozoic,Cenozoic)). Ekaterinburg: Ural Geological Survey Expedition, 1997, 139 p.

- Твердохлебов В. П., Сенников А. Г., Новиков И. В, Ильина Н. В. Самый молодой триасовый комплекс наземных позвоночных в России: состав и датировка // Палеонтологический журнал. 2020. № 3. С. 87–102.

- Tverdokhlebov V. P., Sennikov A. G., Novikov I. V., Ilyina N. V. The youngest Triassic land vertebrate assemblage of Russia: composition and dating. Paleontological Journal, 2020, V. 54, No 3, pp. 297–310.

- Чалышев В. И., Варюхина Л. М. Биостратиграфия триаса Печорской области. М.-Л.: Наука, 1966. 156 с.

- Chalyshev V. I., Varyukhina L. M. Biostratigrafiya triasa Pechrskoi oblasti (Triassic biostratigraphy of the Pechora region). Moscow-Leningrad: Nauka, 1966, 156 p.

- Шмакова А. М., Голубева И. И., Сокерин М. Ю., Ильина Н. В., Кушманова Е. В. Минералогия титаноносных отложений среднего триаса на р. Кыдзьрасъю (Предуральский краевой прогиб) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 2. С. 28–37. DOI: 10.19110/2221-1381-2018-2-28-37.

- Shmakova A.M., Golubeva I.I., Sokerin M.Yu., Ilyina N.V., Kushmanova E.V. Mineralogiya titanonosnykh otlozheniy srednego triasa na reke Kydz’ras’’yu (Predural’skiy kraevoy progib)(Mineralogy of Middle Triassic ilmenite placer, Kydz’ras’’y river (Pre-Ural Foredeep)). Vestnik of IG Komi SC UB RAS, 2018, No 2, pp. 28–37.

- Abbink O. A. Palynological identification in the Jurassic of the North Sea region // LPP contribution series. 1998. Vol. 8. P. 1–192.

- Balme B. E. Fossil in situ and pollen grains: an annotated catalogue // Review of Palaeobotany and Palynology. 1995. Vol. 87. P. 81–323.

- Hochuli P. A., Roghi G., Brack P. Palynological zonation and particulate organic matter of the Middle Triassic of the Southern Alps (Seceda and Val Gola-Margon sections, Northern Italy) // Review of Palaeobotany and Palynology. 2015. Vol. 218. P. 28–47.

- Ilyina N. V., Egorov A. Yu. The Upper Triassic of northern Middle Siberia: stratigraphy and palynology // Polar Research. 2008. Vol. 27. № 3. Р. 372–392.

- Ilyina N., Konstantinov A. New biostratigraphic data on Anisian (Middle Triassic) miospores from Cape Tsvetkov section, Northern Middle Siberia, Russia // STRATI 2015, Graz, 19–23 July 2015. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz. Band 21. S. 174.

- Fijałkowska-Mader A. A record of climatic changes in the Triassic palynological spectra from Poland // Geological Quarterly. 2015. Vol. 59.No 4. P. 615–653.