Палинологические исследования археологических объектов бронзового века в районе Ишкининского горнорудного комплекса

Автор: Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Спиридонова Е. А., Ткачев В. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты палинологических исследований археологических объектов бронзового века в районе Ишкининского медного рудника: разреза на поселении Ишкиновка и погребенных почв, сохранившихся под отвалами карьеров. Палинологические исследования образцов с поселения Ишкиновка позволили получить информацию о характере формирования культурного слоя поселения, образование которого связано с руинированием саманных построек с органическими перекрытиями. Особенности строительных материалов предопределили сложный многокомпонентный состав палинологических комплексов. Результаты палинологических исследований на Ишкининском руднике и поселении Ишкиновка хорошо согласуются с реконструируемой моделью их функционирования, в соответствии с которой выделяется не менее трех этапов разработки Ишкининского месторождения на протяжении ПБВ. Каждому из выделенных хронологических этапов соответствует самобытный палинологический спектр, отражающий динамику природно-климатической ситуации в районе исследований. Эти данные надежно верифицируются результатами радиоуглеродного датирования погребенных почв, законсервированных под отвалами карьеров.

Ишкининский горнорудный комплекс, поздний бронзовый век, палинология, природная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/143173927

IDR: 143173927 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.74-90

Текст научной статьи Палинологические исследования археологических объектов бронзового века в районе Ишкининского горнорудного комплекса

В позднем бронзовом веке (ПБВ) в южных отрогах Уральских гор сформировался Уральско-Мугоджарский горно-металлургический центр (ГМЦ), функционирование которого было связано с металлопроизводственной деятельностью одного из локальных вариантов алакульской культуры ( Ткачев , 2011б; Tkačev et al. , 2013; Зайков и др. , 2013. С. 177–180. Рис. 1). Это историко-металлургическое образование в структурном отношении представляло собой серию дискретно расположенных археологических микрорайонов (АМР), приуроченных к ге-оархеологическим производственным объектам, представленным рудниками на площади месторождений и рудопроявлений меди с различной геологической позицией на южном фланге офиолитового пояса Урала. В физико-географическом плане рассматриваемый регион охватывал Приюжноуральскую степную предгорно-равнинную область и Мугоджары, ранее объединявшиеся в рамках Уральско-Мугоджарской низкогорной провинции ( Чибилев А., Чибилев Ант. , 2012. С. 1663, 1664. Табл. 2. Рис. 1; Шакиров , 2011. С. 93. Рис. 24; Географический атлас…, 1999. С. 58, 59).

К числу наиболее детально изученных исследовательских полигонов на северо-западной периферии Уральско-Мугоджарского ГМЦ относится Ишкининский АМР. Он находится в среднем течении р. Сухой Губерли, являвшейся правым притоком р. Урал, в пределах Губерлинского приречно-мелкосопочного района Саринско-Губерлинского округа Центрально-Приюжноуральской мелкосопоч-но-высокоравнинной провинции. Древний медный рудник и связанное с ним поселение скотоводов и горняков располагаются в Аулганском ущелье, представлявшем собой эталонный образец обособленной горно-степной ландшафтной катены ( Чибилев и др. , 2009. С. 103, 104).

Производственным ядром Ишкининского АМР выступает самый крупный в Уральско-Мугоджарском ГМЦ и наиболее сложный в структурном отношении одноименный рудник на площади Ишкининского кобальт-медноколче-данного месторождения. Горные выработки, приуроченные к гипербазитовым и тальк-карбонатным рудоносным комплексам, в виде изометрических карьеров различной конфигурации, вертикальных шахт, горнопроходческих канав располагались двумя группами, между которыми зафиксирована обширная производственная обогатительная площадка (рис. 1: 4 ).

В 500 м к ССЗ от Ишкининского рудника на противоположном, правом, берегу ручья Аулган, правого притока Сухой Губерли, располагается поселение Ишкиновка. Оно занимает небольшую ровную площадку, обрамленную с трех сторон горами (рис. 1: 1, 2 ). С этими памятниками связаны три курганных могильника, расположенных на правобережье Сухой Губерли на расстоянии от 6 до 9 км выше по течению. Помимо перечисленных объектов, в составе Ишки-нинского АМР присутствует восемь не образующих культурного слоя местонахождений керамики, которые можно расценивать как пункты регулярных сезонных посещений мобильных групп населения.

Методической основой реализованной исследовательской программы являлся комплексный подход, использующийся в ландшафтной археологии (Landscape Archaeology). Это направление обособилось в середине 1970-х гг. под воздействием идей постпроцессуализма от археологии поселений (Settlement Archaeology) ( Корякова , 2012. С. 9, 10). В ходе изучения Ишкининского АМР

Рис. 1. Панорамы ландшафтной ситуации и стратиграфические разрезы раскопа № 1 поселения Ишкиновка и отвалов карьеров Ишкининского рудника 1 – вид на поселение с восточной периферии рудника; 2 – площадка поселения; 3 – профили бровок раскопа № 1 поселения; 4 – горные выработки западной рудоносной зоны рудника; 5 – карьер (горнопроходческая канава) № 9; 6 – карьер № 8; 7 – карьер № 7; 8 – карьер № 6

был задействован практически весь арсенал методов ландшафтной археологии: ГИС-технологии, включая современные приемы картографирования с применением приборов глобального позиционирования; дешифровка космо- и аэрофотосъемки; инструментальная топографо-геодезическая съемка; средства малоглубинной геофизики (магнитометрическая и георадарная съемка); пале-опочвенные, палинологические, археозоологические, палеоантропологические, геоархеологические, археометрические (в том числе изотопные) исследования.

На площади поселения Ишкиновка были заложены рекогносцировочные шурфы на различных участках и разбиты небольшие раскопы, которыми были вскрыты три жилищные впадины, примыкающие к береговой линии ручья Аул-ган на южной периферии поселенческой площадки (рис. 1: 2, 3 ). В этой части поселения исследованы три саманные постройки, содержащие теплотехнические сооружения. Между ними выявлены два колодца. Мощность культурного слоя на этом участке поселения достигала 1 м. Помимо массового остеологического материала, в ходе этих работ была получена представительная коллекция керамики, каменных, глиняных, костяных и металлических изделий, металлургические и керамические шлаки.

На руднике были изучены стратиграфические разрезы техногенных отложений четырех горных выработок. Отвалы трех карьеров (№ 6–8) и одной горнопроходческой канавы (№ 9) были разрезаны стратиграфическими траншеями, вскрывшими погребенные почвы (рис. 1: 5–8 ). Отобранные образцы были использованы для проведения палеопочвенных и палинологических исследований, радиоуглеродного датирования верхних горизонтов почв, погребенных под техногенными напластованиями.

Предварительные результаты исследований приведены в серии статей, содержащих сведения о культурно-хронологической позиции памятников, включая результаты радиоуглеродного датирования остеологических материалов поселения Ишкиновка и погребенных почв из-под отвалов горных выработок Ишкининского рудника, а также особенностях формирования антропогенно-преобразованных почв (палеоурбаноземов) поселения с различной степенью трансформации ( Ткачев , 2011а; 2019; Зайков и др. , 2012; Плеханова, Ткачев , 2013 и др.). Целью настоящей работы является введение в научный оборот и интерпретация результатов палинологических исследований Ишкининского рудника и поселения Ишкиновка.

В районе Ишкининского медного рудника на спорово-пыльцевой анализ было отобрано 10 образцов: 6 – из разреза на поселении Ишкиновка и 4 – из погребенных почв древних карьеров № 6–9.

Для выделения пыльцы и спор, отделения их от породы применялась усовершенствованная сепарационная методика В. П. Гричука (Пыльцевой анализ…, 1950). Образцы обрабатывались 10 %-ной соляной кислотой (горячим способом), затем промывались дистиллированной водой, после чего кипятились в 10 %-ном растворе щелочи. Второй этап – сепарация пыльцы от породы. Для этого обработанная кислотой и щелочью порода центрифугировалась в тяжелой жидкости (раствор йодистого кадмия и йодистого калия) с удельным весом 2,2–2,3. В такой жидкости порода разделяется: органические остатки (пыльца, споры и пр.) всплывают, а все минеральные частицы тонут. Верхняя фракция, собиралась разбавлялась дистиллированной водой, чтобы пыльца в ней могла тонуть, и снова центрифугировалась для осаждения пыльцы и других органических остатков.

Полученный осадок разбавлялся глицерином и использовался для исследования под микроскопом Primo Star (ZEISS, Germany) при 400-кратном увеличении. В препаратах определялись и подсчитывались все встреченные пыльца и споры. Подсчет велся по трем группам: древесные и кустарниковые породы, травянистые и кустарничковые растения, споры.

Статистическая обработка полученных данных, составление ведомости и построение диаграммы по разрезу проводились с применением специальной программы FLORA, разработанной в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН ( Кочанова и др. , 2005). Для образцов из карьеров гистограммы построены в стандартной программе EXEL.

Все исследованные образцы содержали пыльцу и споры в количестве, достаточном для статистической обработки. По результатам анализа даны описания спорово-пыльцевых спектров по каждому образцу из карьеров.

По разрезу на поселении было выделено 5 спорово-пыльцевых комплексов, в которые объединялись образцы с близким качественным и количественным составом спектров.

Полученные спорово-пыльцевые комплексы приурочены к основным слоям, которые прослеживаются в разрезе. В то же время необходимо учитывать тот факт, что большинство слоев на археологических объектах имеет природно-антропогенное или антропогенное происхождение.

Природно-антропогенные – слои, практически ненарушенные или слабо-нарушенные автохтонные слои (т. е. сформировавшиеся на месте). Например, погребенные почвы.

Данные слои являются наиболее информативными для палеореконструкций. В спорово-пыльцевых спектрах этих слоев присутствует как зональная составляющая, по которой мы можем судить о естественной зональной растительности, так и локальная, в том числе антропогенная растительность, представленная культурными и сорными растениями. Соотношение зональной и антропогенной составляющих определяется степенью хозяйственного освоения территории. А от этого соотношения зависит возможность реконструкции природной среды. В естественных условиях изменения в составе зональной растительности связаны с климатическим фактором, но с появлением человека еще одной причиной этих изменений становится хозяйственная деятельность.

Антропогенные слои – слои, образовавшиеся исключительно благодаря деятельности человека (подсыпки, прослои щепы, тлена, остатки построек и т. д.).

Антропогенные (искусственные) слои непригодны для восстановления природной среды. Тем не менее они могут нести информацию о хозяйственной деятельности человека, маркируя этапы строительства, сооружения мостовых настилов, выбросы навоза и пр.

В то же время не всегда можно четко разделить эти две группы отложений как по литологии, так и по составу спорово-пыльцевых спектров. Так, внутри визуально однородных природно-антропогенных слоев может быть выделено несколько спорово-пыльцевых комплексов, отличающихся по составу спектров. В таком случае довольно трудно однозначно определить причину таких отклонений: она может быть связана как с естественными факторами (изменения климата, увлажненности и т. д.), так и с антропогенной деятельностью.

Природно-антропогенные слои (погребенные почвы) представлены в разрезах из карьеров, где палинологическим методом было изучено 4 образца.

Карьер 9

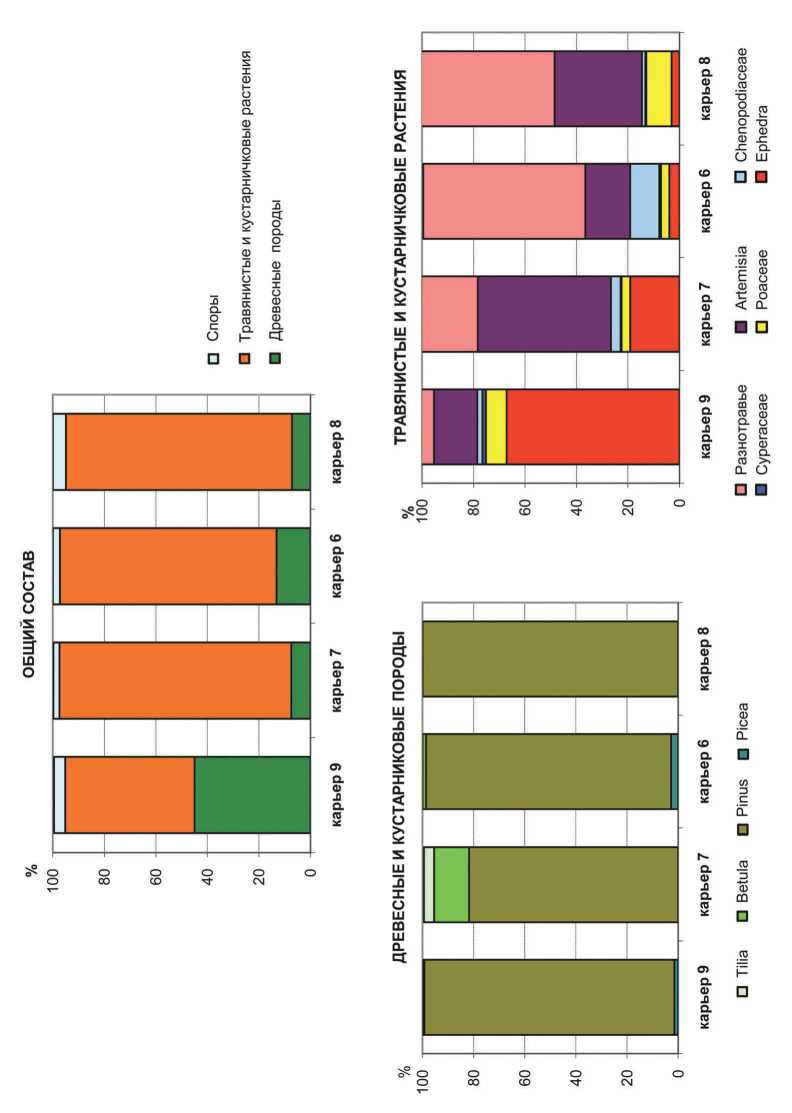

Общий состав спорово-пыльцевого спектра данного образца характеризуется высоким содержанием пыльцы древесных пород (46 %). 50 % составляет пыльца травянистых растений и 4 % – споры (рис. 2).

Пыльца древесных пород представлена практически одной сосной (Pinus) (98 %). По 1 % приходится на пыльцу ели (Picea) и березы (Betula).

Cостав травянистых и кустарничковых растений очень беден. Чаще всего встречается пыльца эфедры (Ephedra) (67 %), полыни (Artemisia) (17 %) и злаков (Poaceae) (8 %). Кроме этого, в небольших количествах отмечена пыльца семейств осоковых (Cyperaceae) (1 %) и маревых (Chenopodiaceae) (2 %). Разнотравье в сумме составляет всего 5 % и представлено пыльцой семейств гречишных (Polygonaceae) (4 %) и гвоздичных (Caryophyllaceae) (1 %).

Спор в целом очень мало, поэтому процент подсчитан лишь условно. Среди них встречены споры папоротников семейства Polypodiaceae (69 %), зеленых (Bryales) (23 %) и сфагновых (Sphagnum) (8 %) мхов.

Образец из карьера 9 существенно отличается от всех других образцов как по общему составу, так и по составу травянистых растений. Здесь отмечен очень высокий процент пыльцы древесных пород (почти столько же, сколько и пыльцы травянистых растений). Они представлены практически одной сосной (98 %). Среди травянистых растений господствует пыльца эфедры и очень мало пыльцы сорных растений из семейств цикориевых и астровых.

Судя по составу спектра, на окружающей рудник территории могли существовать остепненные сосновые леса. В то же время большая часть пыльцы сосны могла быть занесена из более северных и/или более возвышенных районов.

В любом случае большое количество пыльцы сосны свидетельствует о похолодании климата, которое приводило к снижению границы леса и/или смещению ее к югу.

Более низкие отметки занимали степные группировки, где доминировали сообщества эфедры. Подобный своеобразный флористический состав с высокой ролью сосны при обилии эфедры свидетельствует о существовании растительных группировок, нетронутых человеком. По-видимому, здесь отражен этап, когда люди только появились в данном месте.

Вероятно, это самая древняя из изученных почв, и она может быть отнесена к рубежу эпох средней и поздней бронзы, что хорошо согласуется с результатами радиоуглеродного датирования погребенной почвы из-под отвала этой горной выработки ( Ткачев , 2019. С. 43, 45, 46. Рис. 7).

Рис. 2. Распределение пыльцы и спор в образцах погребенных почв из карьеров Ишкининского медного рудника

Карьер 7

В общем составе доминирует пыльца травянистых и кустарничковых растений (91 %). Пыльца древесных пород насчитывает 7 %, споры – 2 % (рис. 2).

В группе древесных пород чаще всего встречается пыльца сосны (Pinus) (82 %), 3 % приходится на пыльцу березы (Betula). Кроме того, отмечено одно пыльцевое зерно липы (Tilia).

Для состава травянистых и кустарничковых растений характерно высокое содержание пыльцы полыни (Artemisia) (52 %). Часто встречается пыльца эфедры (Ephedra) (19 %). Пыльца злаков (Poaceae) составляет 3 %, 4 % – пыльца маревых (Chenopodiaceae). Разнотравье в сумме насчитывает 22 % и представлено пыльцой семейств гречишных (Polygonaceae) (13 %), цикориевых (Cichoriaceae) (5 %), астровых (Asteraceae) (1 %). Менее 1 % приходится на пыльцу семейств гвоздичных (Caryophyllaceae) и зонтичных (Apiaceae).

Среди споровых присутствуют единичные споры папоротников семейства Polypodiaceae, зеленых мхов (Bryales) и плаунов (Lycopodium).

Образец из карьера 7 характеризует наиболее теплые климатические условия, о чем свидетельствует присутствие пыльцы липы, а также высокий процент участия пыльцы полыней. В это время в районе рудника существовали полынные степи со значительным участием сорных растений из семейств гречишных, цикориевых и астровых. Такие условия могли отмечаться в интервале 1750– 1650 гг. до н. э. Калибровочный интервал радиоуглеродной даты, полученной для погребенной почвы из-под техногенных напластований данного объекта, вполне соответствует этому эшелону дат ( Ткачев , 2019. С. 43).

Карьер 6

В общем составе преобладает пыльца травянистых растений (84 %), пыльца древесных пород составляет 13 %, споры – 3 % (рис. 2).

В составе древесных пород доминирует пыльца сосны (Pinus) (96 %), 3 % приходится на пыльцу ели (Picea) и 1 % – на пыльцу березы (Betula).

В группе травянистых и кустарничковых растений господствует пыльца разнотравья, которая в сумме насчитывает 63 %. В его составе в больших количествах отмечена пыльца семейства цикориевых (Cichoriaceae) (54 %). По 4 % приходится на пыльцу семейств гречишных (Polygonaceae) и астровых (Asteraceae). Помимо пыльцы разнотравья, довольно часто встречается пыльца полыни (Artemisia) (17 %) и маревых (Chenopodiaceae) (11 %). Кроме того, 4 % приходится на пыльцу эфедры (Ephedra), 3 % – на пыльцу злаков (Poaceae) и 1 % – на пыльцу осок (Cyperaceae).

Споровые представлены только папоротниками семейства Polypodiaceae (73 %) и зелеными мхами (Bryales) (27 %).

Карьер 8

В общем составе господствует пыльца травянистых и кустарничковых растений (88 %). Пыльца древесных пород составляет всего 7 %, 5 % приходится на споры (рис. 2).

Среди древесных пород была встречена только пыльца сосны (Pinus).

В составе травянистых растений преобладает пыльца полыни (Artemisia) (34 %) и разнотравья (52 %), среди которого чаще всего присутствует пыльца семейств цикориевых (Cichoriaceae) (29 %) и астровых (Asteraceae) (13 %), в том числе пыльца мордовника (Echinops). Пыльца злаков (Poaceae) составляет 10 %, маревых (Chenopodiaceae) – 1 %, эфедры (Ephedra) – 3 %.

В группе споровых отмечены только папоротники семейства Polypodiaceae (65 %) и зеленые мхи (Bryales) (35 %).

Образцы из карьеров 6 и 8 близки по составу спорово-пыльцевых спектров. Здесь среди травянистых растений господствует пыльца разнотравья, в составе которой преобладает пыльца растений из семейств цикориевых и астровых. Не исключено, что большая часть этих растений принадлежит сорным видам, что связано с деятельностью человека. Существенным отличием является увеличение роли полыни в образце из карьера 8. В этом же образце отмечается уменьшение количества пыльцы древесных пород и исчезновение пыльцы ели и березы.

Все это свидетельствует о более сухих условиях, по сравнению с карьером 6. Учитывая этот факт и полученные радиоуглеродные датировки ( Ткачев , 2019. С. 43, 45, 46. Рис. 7), можно предположить, что время существования карьера 8 приходится на более теплый и сухой период, по сравнению с карьером 6. Такие условия могли отмечаться в конце второго ксеротермического этапа, примерно во втор. пол. XIV в. до н. э., когда в районе рудника существовали полынно-разнотравные степи с большой долей рудеральной растительности.

Поселение Ишкиновка

Восстановление естественных природных условий по результатам палинологических исследований разреза на поселении представляется весьма условным, поскольку данный разрез является разрушенной саманной постройкой, где чередуются слои саманных блоков, органического перекрытия и грунта (рис. 1: 3 ).

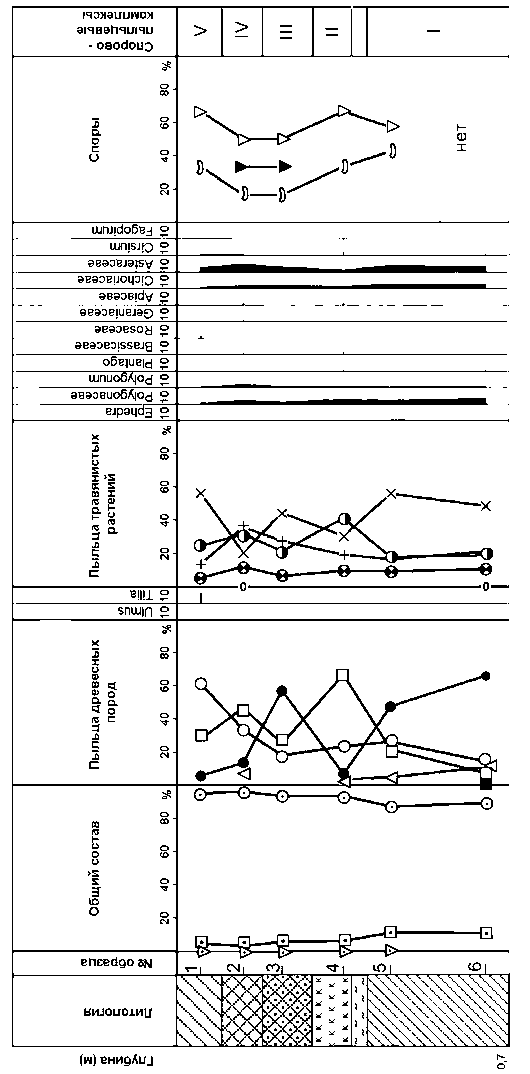

В разрезе выделено пять спорово-пыльцевых комплексов. В общем составе всех комплексов преобладает пыльца травянистых и кустарничковых растений (87–96 %). Пыльца древесных пород составляет от 3 до 11 %, споры насчитывают всего 1–2 % (рис. 3).

Спорово-пыльцевой комплекс I (обр. 5; 6) (культурный слой). Здесь отмечено наибольшее количество пыльцы древесных пород (11 %). Среди образцов пыльцы чаще всего встречается пыльца сосны (Pinus) (48–66 %). Также отмечена пыльца березы (Betula) (14–26 %), ольхи (Alnus) (7–21 %) и ели (Picea) (5–10 %).

Количество пыльцы травянистых растений достигает 87–89 %. В группе травянистых растений преобладает пыльца семейства маревых (Chenopodiaceae) (49–56 %). Виды этого семейства (различные солянки) распространены на засоленных почвах, в сухих степях и пустынях, но в то же время многие из них являются сорными растениями и связаны с деятельностью человека.

В достаточно большом количестве встречается пыльца семейства злаковых (Poaceae) (18–19 %) и рода полыни (Artemisia) (17–21 %). Среди полыни также, как и в случае с семейством маревых (Chenopodiaceae), могут присутствовать как представители зональной степной растительности, так и сорные виды. К сожалению, определить пыльцу до вида на световом микроскопе практически невозможно.

Пыльца разнотравья насчитывает 9–11 %. В его составе отмечена пыльца семейств гречишных (Polygonaceae), цикориевых (Ciсhoriaceae) и астровых (Asteraceae).

Среди спор единично найдены зеленые мхи (Bryales) и папоротники семейства многоножковых (Polypodiaceae).

Вероятно, это единственный в разрезе «естественный» слой, за исключением самого верхнего, дернового. Пыльца сосны и березы, скорее всего, была занесена из более северных районов. К естественной растительности можно отнести ольху и отчасти березу, которые произрастали в пойме ручья Аулган. В целом же в районе поселения существовали степные ландшафты. Если считать, что многие представители семейства маревых и рода полыни являются зональными видами, то это были полынно-злаковые (типчаково-ковыльные?) степи, а на солонцовых почвах полынно-солянковые степи (полупустыни).

Судя по составу спорово-пыльцевых спектров, это был один из теплых и засушливых периодов эпохи бронзы, который приходится примерно на XIV в. до н. э., связанный с поздним этапом функционирования поселения Ишкиновка. Радиоуглеродные даты, полученные по костным останкам животных из культурного слоя поселения ( Ткачев , 2019. С. 43–45. Рис. 6), хорошо согласуются с современными представлениями о динамике изменения палеоклиматической ситуации в регионе в ПБВ ( Приходько и др. , 2014. С. 47–54, 81–83, 90). В то же время нельзя исключать и антропогенное влияние на природную среду, в результате которого в районе поселения увеличивалось количество рудеральной растительности как из рода полыней и семейства маревых, так и из других семейств (гречишных, астровых, цикориевых, подорожниковых).

К сожалению, по двум образцам достоверно сопоставить этот комплекс с комплексами из карьера не представляется возможным. Корреляцию также осложняет и мозаичность растительного покрова, связанная с рельефом района исследований, в связи с чем для каждого объекта мы имеем очень локальные спектры, характерные для конкретного места. Например, в образцах из карьеров много пыльцы эфедры, а на поселении ее совсем мало.

Спорово-пыльцевой комплекс II (обр. 4) (органическая прослойка). По составу спектров этот комплекс резко отличается от предыдущего и, безусловно, является искусственным (антропогенным).

В общем составе, как и в других образцах, господствует пыльца травянистых растений (93 %). Количество пыльцы древесных пород сокращается до 6 %. Споры встречены единично.

Среди пыльцы древесных пород преобладает пыльца ольхи (Alnus) (67 %), 23 % приходится на пыльцу березы (Betula). Единично отмечена пыльца сосны (Pinus) и ели (Picea).

В группе травянистых растений доминирует пыльца злаков (Poaceae) (41 %) и маревых (Chenopodiaceae) (30 %). Пыльца полыни (Artemisia) составляет 19 %, 10 % приходится на пыльцу разнотравья. Его состав более разнообразен по сравнению с предыдущим комплексом. Здесь отмечена пыльца семейств гречишных (Polygonaceae), подорожниковых (Plantaginaceae), крестоцветных (Brassicaceae), зонтичных (Apiaceae), цикориевых (Ciсhoriaceae), астровых (Asteraceae).

Характер спектров явно свидетельствует об искусственном (антропогенном) происхождении слоя. По всей видимости, данная прослойка является разрушенной крышей постройки, которая состояла из веток ольхи и, возможно, березы. Не исключено, что эта конструкция скреплялась (промазывалась) смесью грунта и навоза, применяемой и для производства самана.

Среди древесных пород преобладает пыльца ольхи, которая в данных условиях могла произрастать только вблизи ручья. Eе пыльца, так же как и большое количество пыльцы злаков и мезофильного разнотравья, могла попасть в слой вместе с навозом. Кроме того, пыльца ольхи, могла быть принесена вместе с ветками. В то же время нельзя не учитывать тот факт, что за время существования постройки на ее поверхность осаждалась пыльца из воздуха, состав которой отражает растительность, произраставшую на поселении. Это представители семейства маревых, полыни и сорные растения из семейств гречишных, астровых, цикориевых.

Спорово-пыльцевой комплекс III (обр. 3) (коричневато-серый гумус) по составу спектров близок комплексу I, но с меньшим количеством пыльцы древесных пород, среди которых преобладает пыльца сосны (Pinus) (57 %). Пыльца ольхи (Alnus) составляет 25 %, 18 % приходится на пыльцу березы (Betula).

В группе травянистых растений, как и в комплексе I, чаще всего встречается пыльца семейства маревых (Chenopodiaceae) (44 %). Кроме того, отмечена пыльца рода полыни (Artemisia) (28 %), злаков (Poaceae) (21 %). На пыльцу разнотравья приходится всего 6 %, среди которого присутствует пыльца только сорных растений из семейств гречишных (Polygonaceae), цикориевых (Ciсhoriaceae) и астровых (Asteraceae).

Учитывая схожесть I и III комплексов, можно предположить, что этот слой является частью постройки, при сооружении которой использовался грунт культурного слоя. Второй вариант – после обрушения крыши шло относительно естественное заполнение впадины, когда сформировались спектры, примерно такие же, как в культурном слое (спк I), или впадина была искусственно засыпана. А через какое-то время обрушились саманные стены постройки.

Спорово-пыльцевой комплекс IV (обр. 2) (коричневато-красный гумус) по составу спектров близок спорово-пыльцевому комплексу II.

Пыльцы древесных пород очень мало (3 %). Доминирует пыльца травянистых растений (96 %).

Среди древесных пород преобладает пыльца ольхи (Alnus) и березы (Betula). Единично отмечена пыльца сосны (Pinus) и ели (Picea).

В составе травянистых растений примерно в равных количествах присутствует пыльца рода полыни (Artemisia) (36 %), семейств злаковых (Poaceae) (32 %) и маревых (Chenopodiaceae) (20 %). 12 % приходится на пыльцу разнотравья, среди которой, помимо пыльцы различных сорных растений (сем. гречишных (Polygonaceae), цикориевых (Ciсhoriaceae), астровых (Asteraceae)), встречается пыльца семейств крестоцветных (Brassicaceae), зонтичных (Apiaceae), гераниевых (Geraniaceae).

Состав спорово-пыльцевых спектров из самана очень гетерогенный, поскольку существует несколько путей попадания пыльцы в саман ( Ayyad et al. , 1991). При изготовлении самана пыльца попадает с местным грунтом, с глиной из реки или других источников, с водой, с навозом и растительным материалом, который добавляется в саман (солома, сено, мелкие ветки и пр.). Помимо этого, пыльца осаждается на саман из воздуха как во время его производства, так и позже, на протяжении всего существования постройки. Поэтому спорово-пыльцевой спектр самана несет информацию как о естественной природной обстановке на поселении, так и о технологических особенностях его производства. Но разделить эти две составляющие не всегда возможно. В нашем случае однозначно можно говорить о том, что пыльца ольхи, злаков и разнотравья относится к «технологической» составляющей, так как эти растения не могли произрастать непосредственно на поселении. Труднее определить, как конкретно эта пыльца попала в саман: с навозом, водой, глиной или остатками растений. Для этого необходимы исследования состава самана с применением комплекса археоботанических методов (изучение пыльцы, макроостатков, семян, непыльцевых палиноморф и пр.) ( Love S. , 2017).

Спорово-пыльцевой комплекс V (обр. 1) (дернина). В общем составе по-прежнему преобладает пыльца травянистых растений (95 %). Пыльца древесных пород составляет всего 5 %, споры присутствуют единично.

Состав древесных пород отличается от всех вышеописанных комплексов. Здесь чаще всего встречается пыльца березы (Betula), реже – ольхи (Alnus). Единично отмечена пыльца сосны (Pinus).

Среди травянистых растений на первое место вновь выходит пыльца семейства маревых (Chenopodiaceae), достигая 56 %. Часто встречается пыльца злаков (Poaceae) (25 %). 14 % приходится на пыльцу рода полыни (Artemisia). Пыльца разнотравья насчитывает всего 5 %. В ее составе отмечена в основном пыльца сорных растений из семейств гречишных (Polygonaceae), цикориевых (Ciсhoriaceae) и астровых (Asteraceae).

Вероятно, это сильно нарушенный слой, поэтому в спорово-пыльцевых спектрах этого образца могла оказаться пыльца как из дернины, так и из нижележащего слоя. Описанный комплекс характеризует природные условия, близкие современным. Это открытые ландшафты, занятые полынно-злаковыми группировками со значительной долей маревых, среди которых могут быть как сорные растения, так и ксерофиты и/или галофиты. В долине ручья Аулган произрастала ольха и береза. Пыльца последней также могла быть занесена с прилегающих территорий.

Таким образом, в ходе изучения образцов с поселения Ишкиновка были сделаны очень ценные наблюдения о характере формирования культурного слоя поселения. Его образование в значительной мере связано с руинированием саманных построек с органическими перекрытиями, каркас которых составляли ветки произраставших в пойме ручья Аулган деревьев. Особенности строительных материалов предопределили сложный многокомпонентный состав палинологических комплексов.

Результаты палинологических исследований на Ишкининском руднике и поселении Ишкиновка хорошо согласуются с реконструируемой моделью их функционирования, в соответствии с которой выделяется не менее трех этапов разработки Ишкининского кобальт-медноколчеданного месторождения на протяжении ПБВ. Исследованный раскопками весьма ограниченный участок поселения Иш-киновка документирует лишь заключительную фазу пребывания здесь населения, занимавшегося горным промыслом на обсуждаемом меднорудном объекте. Вероятно, дальнейшие полевые исследования поселенческой площадки позволят выявить и более ранние материалы.

Каждому из выделенных хронологических этапов организации горных работ на Ишкининском руднике в ПБВ соответствует самобытный палинологический спектр, отражающий динамику изменения природно-климатической ситуации в районе исследований. Начальная стадия функционирования Ишкининского горнорудного комплекса может быть соотнесена с синташтинской культурой (карьер 9), в то время как две следующие фазы, видимо, связаны с ранним (карьер 7) и развитым (карьеры 6 и 8) этапами алакульской культуры. Эти данные надежно верифицируются результатами радиоуглеродного датирования погребенных почв, законсервированных под отвалами отдельных карьеров ( Ткачев , 2019. С. 43–46).

В целом можно констатировать высокую эффективность палинологических исследований при изучении памятников горной археологии и связанных с ними поселенческих комплексов.

Список литературы Палинологические исследования археологических объектов бронзового века в районе Ишкининского горнорудного комплекса

- Географический атлас Оренбургской области / Сост. и науч. ред. А. А. Чибилев. М.: ДИК, 1999. 96 с.

- Зайков В. В., Юминов А. М., Анкушев М. Н., Ткачев В. В., Носкевич В. В., Епимахов А. В., 2013.

- Горно-металлургические центры бронзового века в Зауралье и Мугоджарах // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. № 1. С. 174–195.

- Зайков В. В., Юминов А. М., Ткачев В. В., 2012. Медные рудники, хромитсодержащие медные руды и шлаки Ишкининского археологического микрорайона (Южный Урал) // АЭАЕ. № 2 (50). С. 37–46.

- Корякова Л. Н., 2012. Формирование и развитие археологии поселений (зарубежный опыт) // Уральский исторический вестник. № 4. С. 4–13.

- Кочанова М. Д., Алешинская А. С., Спиридонова Е. А., 2005. Новое программное обеспечение для обработки данных спорово-пыльцевого анализа // Материалы XI Всероссийской палинологической конференции: «Палинология: теория и практика». М.: Палеонтологический институт РАН. С. 13–15.

- Плеханова Л. Н., Ткачев В. В., 2013. Физико-химические свойства почв многослойного поселения эпохи бронзы в окрестностях города Гай // ПА. № 4 (6). С. 225–234.

- Приходько В. Е., Иванов И. В., Зданович Д. Г., Зданович Г. Б., Манахов Д. В., Инубуши К., 2014. Аркаим – укрепленное поселение эпохи бронзы степного Зауралья: почвенно-археологические исследования. М.: Издат. дом «Типография» Россельхозакадемии. 208 с.

- Пыльцевой анализ / Под ред. И. М. Покровской. М.: Госгеолиздат, 1950. 540 с.

- Ткачев В. В., 2011а. Ишкининский археологический микрорайон эпохи бронзы: структура, периодизация, хронология // КСИА. Вып. 225. С. 220–230.

- Ткачев В. В., 2011б. Уральско-Мугоджарский горно-металлургический центр эпохи поздней бронзы // РА. № 2. С. 43–55.

- Ткачев В. В., 2019. Ишкининский горнорудный комплекс эпохи бронзы на Южном Урале в контексте радиоуглеродного датирования // АЭАЕ. Т. 47. № 3. С. 38–47.

- Чибилев А. А., Павлейчик В. М., Чибилев А. А. (мл.), 2009. Природное наследие Оренбургской области: особо охраняемые природные территории. Оренбург: Институт степи УрО РАН: Димур. 328 с.

- Чибилев А. А., Чибилев Ант. А., 2012. Природное районирование Урала с учетом широтной зональности, высотной поясности и вертикальной дифференциации ландшафтов // ИСНЦ РАН. Т. 14. № 1 (6). С. 1660–1665.

- Шакиров А. В., 2011. Физико-географическое районирование Урала. Екатеринбург: УрО РАН. 617 с.

- Ayyad S., Krzywinski K., Pierce R., 1991. Mudbrick as a Bearer of Agricultural Information: An Archaeopalynological Study // Norwegian Archaeological Review. Vol. 24. No. 2. P. 77–97.

- Love S., 2017. Field Methods for Analysis of Mud Brick Architecture // Journal of Field Archaeology. Vol. 42. No. 4. P. 351–363.

- Tkačev V., Zajkov V., Juminov A., 2013. Das spätbronzezeitliche bergbaumetallurgische Zentrum von Mugodžary im System der Eurasischen Metallurgischen Provinz (Geoarchäologische Untersuchungen in Mugodžary) // Unbekanntes Kasachstan – Archäologie im Herzen Asiens.

- Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 26. Januar bis zum 30. Juni 2013. Bd. I. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum. S. 471–482.