Палинологический анализ керамики с поселения Ярым-Тепе I (Северный Ирак): возможности и перспективы

Автор: Бабенко А.Н., Петрова Н.Ю., Суворина А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изучение северомесопотамской традиции гончарного производства является важной задачей для исследователей неолита региона. Идентификация органических примесей, добавляемых в формовочную массу при производстве керамики, часто бывает затруднительной в связи с высокотемпературным воздействием при обжиге. Проведен спорово-пыльцевой анализ десяти фрагментов керамики с поселения Ярым-Тепе I. Полученные результаты показали перспективность выбранного метода. По итогам исследования можно говорить о добавлении навозной примеси в формовочную массу, летнем сезоне производства керамики, об использовании навоза разной свежести (лежалый и свежий) и более влажных (по сравнению с современными) климатических условиях во второй половине VII – начале VI тыс. до н. э.

Северный Ирак, неолитическая керамика, Ярым-Тепе I, спорово-пыльцевой анализ, органические примеси

Короткий адрес: https://sciup.org/143184812

IDR: 143184812 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.212-227

Текст научной статьи Палинологический анализ керамики с поселения Ярым-Тепе I (Северный Ирак): возможности и перспективы

Неолитическое поселение Ярым-Тепе I расположено в зоне злаково-полынной степи ( Ghazanfar, McDaniel , 2015), недалеко от г. Мосул (Северный Ирак). Основные работы на памятнике были проведены советскими археологами Месопотамской экспедиции Института археологии в 60–70-х гг. прошлого столетия. На сегодняшний день Ярым-Тепе I является самым изученным памятником хассунской культуры и датируется второй половиной VII – началом VI тыс. до н. э.2, охватывая три археологических периода: Протохассуна, Архаи-

-

1 Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 23-28-01503 от 16.01.2023 «Органические примеси в неолитической керамике Плодородного Полумесяца и Южного Кавказа» № 24-28-01072.

-

2 Даты калиброванные.

ческая и Стандартная Хассуна ( Мунчаев, Мерперт , 1981; Петрова , 2016; Yutsis-Akimova et al. , 2018).

Идентификация органических примесей, добавляемых в формовочную массу при производстве керамики, является неотъемлемой частью изучения северомесопотамской традиции гончарного производства периода неолита. Но определение вида примеси до сих пор остается затруднительным для исследователей региона. Разработка и применение естественнонаучных методов для этой цели являются важной научной задачей. Одним из таких методов может стать палинологический анализ, который занял прочное место в изучении различных археологических объектов. Использовавшийся поначалу только для определения возраста находок, сегодня он в контексте археологического исследования способен предоставить ценную информацию не только о динамике растительного покрова в прошлом, но и о многих аспектах жизни человека. В отличие от классической палинологии объекты археопалинологии гораздо разнообразнее ( Але-шинская и др. , 2021). Немногочисленные работы, посвященные исследованию археологической керамики с помощью спорово-пыльцевого анализа, указывают на возможность применения данного метода для изучения керамики, при производстве которой не использовался высокотемпературный обжиг ( Ghosh et al. , 2006). Палинологический анализ может позволить получить информацию о растительности и климате ( Yao et al. , 2012) или локализовать место производства керамики ( Hu et al. , 2007). Как указано выше, выявление органических примесей, добавляемых при производстве керамики, является важной задачей при изучении северомесопотамской традиции гончарного производства. Авторы данной статьи предполагают, что поставленную задачу можно попытаться решить с помощью комплексного подхода, включающего применение технико-технологического, сферулитного и спорово-пыльцевого анализов ( Бабенко, Петрова , 2021; Петрова , 2019; Petrova , 2024). Кроме того, учитывая литературные данные о фенологии растений ( Bicakci et al. , 1996; Bicakci, Tosunoglu , 2019; Cosgun , 2022) и динамике климата в регионе ( Al-Ameri, Al-Dolaymi , 2013; Stevens et al. , 2001; Wick et al. , 2003), можно попытаться установить сезон производства керамики и сделать выводы о климатических условиях в период существования поселения. Цель данной работы – проверка высказанных предположений о возможностях спорово-пыльцевого анализа при изучении керамики. В указанных выше работах по изучению керамики с помощью спорово-пыльцевого анализа ( Ghosh et al. , 2006; Hu et al. , 2007; Yao et al. , 2012) вопросы идентификации навозной примеси в формовочной массе и сезона производства сосудов не рассматривались. Данные исследования проводятся впервые, поэтому основной нашей задачей является оценка возможностей спорово-пыльцевого анализа при изучении неолитической керамики Северного Ирака.

Материалы и методы

Для исследования выбрано 10 фрагментов керамики. Шесть образцов относятся к финалу третьей четверти VII тыс. до н. э. – периоду Протохассу-ны (12-й и 11-й горизонты памятника); два – к последней четверти VII тыс. до н. э. – началу периода Архаической Хассуны (10-й горизонт), два – к началу периода Стандартной Хассуны (5-й горизонт). Масса образцов варьировала от 7,9 до 70 г (табл. 1). По данным технико-технологического и сферулитного анализов сосуды, фрагменты от которых стали объектом изучения, были изготовлены с добавлением в формовочную массу навоза травоядных животных (Бабенко, Петрова, 2021; Петрова, 2019; Petrova, 2024).

Таблица 1. Основные данные об изученных образцах

|

№ образца |

Масса образца, г |

Период |

Возраст |

|

1 |

40,6 |

Протохассуна |

Третья четверть VII тыс. до н. э. |

|

2 |

35,7 |

||

|

3 |

19,6 |

||

|

4 |

39,7 |

||

|

5 |

15,7 |

||

|

6 |

7,9 |

||

|

7 |

43,9 |

Архаическая Хассуна |

Четвертая четверть VII тыс. до н. э. |

|

8 |

16,4 |

||

|

9 |

50 |

Стандартная Хассуна |

VI тыс. до н. э. |

|

10 |

70 |

Выбор материала для анализа был обусловлен ограничениями, связанными с применением спорово-пыльцевого анализа, – все фрагменты имеют толщину не менее 10–20 мм, тонкие прокаленные поверхностные слои и среднюю часть темно-серого или черного цвета. Последние признаки могут свидетельствовать о непродолжительном обжиге в окислительной среде при температурном воздействие до 800ºС. Таким условиям на поселении соответствуют только крупные сосуды хозяйственного назначения, вероятнее всего, использовавшиеся для хранения запасов. Данные изделия характеризуются наличием большого количества органической примеси в формовочной массе ( Petrova , 2021; 2024).

Спорово-пыльцевой анализ выполнен в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН. Перед химической обработкой образцов фрагменты керамики были промыты, высушены в сушильном шкафу и измельчены в дисковой вибрационной мельнице. Выделение пыльцы проводилось по сепарационному методу В. П. Гричука (Пыльцевой анализ…, 1950. С. 33–35). Для подсчета концентрации пыльцы в каждый из образцов добавлялась таблетка со спорами Lycopodium clavatum ( Stockmarr , 1973).

Изучение образцов проводилось на микроскопе ADF U300. Из-за низкого содержания пыльцы в образцах поиск пыльцевых зерен осуществлялся при увеличении × 200, а определение – при × 400, подсчитывалось не менее 100 пыльцевых зерен для каждого образца. За 100 % принята сумма пыльцы древесных и травянистых таксонов. Для наглядного представления результатов в программе

Tilia 2.6.1 ( Grimm , 2019) построены две диаграммы: процентная и диаграмма концентрации пыльцы. Палинозоны выделялись на основании стратиграфически ограниченного кластерного анализа (CONISS) ( Grimm , 1987).

Результаты

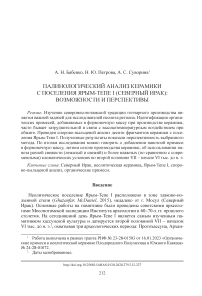

Пыльцевые зерна были обнаружены во всех десяти образцах (табл. 2). Концентрация пыльцы в изученных фрагментах низкая (16–105 шт./г) (рис. 1). В двух образцах (№ 5 и 8) концентрация оказалась недостаточной для подсчета процентной доли таксонов в спектре – просмотрено по 5–6 стекол, однако подсчитано менее 100 пыльцевых зерен. По этой причине для образцов № 5 и 8 указано лишь присутствие встреченной пыльцы (табл. 2). Методика подсчета концентрации позволяет рассчитывать концентрацию таксонов даже в малонасыщенных пыльцой образцах.

Таблица 2. Процент/присутствие пыльцевых зерен таксонов в образцах

|

Таксоны |

№; %/присутствие |

|||||||||

|

1; % |

2; % |

3; % |

4; % |

5; присутствие |

6; % |

7; % |

8; присутствие |

9; % |

10; % |

|

|

Picea |

2 |

|||||||||

|

Pinus |

3,4 |

2,9 |

1,9 |

2 |

7,5 |

10,7 |

12,5 |

|||

|

Alnus |

1 |

1 |

2,9 |

3,8 |

1,8 |

|||||

|

Betula |

16,3 |

2,9 |

12,4 |

+ |

5,9 |

4,7 |

+ |

41,1 |

58,7 |

|

|

Corylus |

0,7 |

+ |

0,9 |

1 |

||||||

|

Quercus |

1 |

+ |

||||||||

|

Tilia |

0,7 |

+ |

2 |

0,9 |

2,7 |

2,9 |

||||

|

Artemisia |

15,6 |

10,6 |

8,8 |

21,9 |

7,8 |

24,5 |

+ |

9,8 |

9,6 |

|

|

Asteroideae |

26,5 |

8,7 |

13,7 |

17,1 |

+ |

4,9 |

27,4 |

+ |

9,8 |

11,5 |

|

Centaurea |

4,8 |

|||||||||

|

Cichorioideae |

3,4 |

1 |

1 |

4,8 |

+ |

|||||

|

Boraginaceae |

1 |

|||||||||

|

Brassicaceae |

1,4 |

0,9 |

1 |

|||||||

|

Chenopodiaceae |

5,4 |

2,9 |

2 |

12,4 |

+ |

3,9 |

17 |

+ |

4,5 |

|

|

Plantago |

1,4 |

2 |

3,8 |

10,8 |

1,9 |

1,8 |

||||

|

Poaceae |

22,4 |

71,2 |

69,6 |

18,1 |

+ |

57,8 |

7,5 |

9,8 |

1 |

|

|

Polygonaceae |

1,4 |

1,9 |

+ |

1,9 |

2,7 |

1 |

||||

|

Rumex |

0,9 |

|||||||||

|

Scorphulariaceae |

1,8 |

|||||||||

|

Неопределенные |

1,2 |

1 |

0,3 |

0,5 |

||||||

Рис. 1. Динамика концентрации пыльцы в керамике с поселения Ярым-Тепе I

Условные обозначения: 1 – Протохассуна; 2 – Архаическая Хассуна; 3 – Стандартная Хассуна aoheedgo edawoH

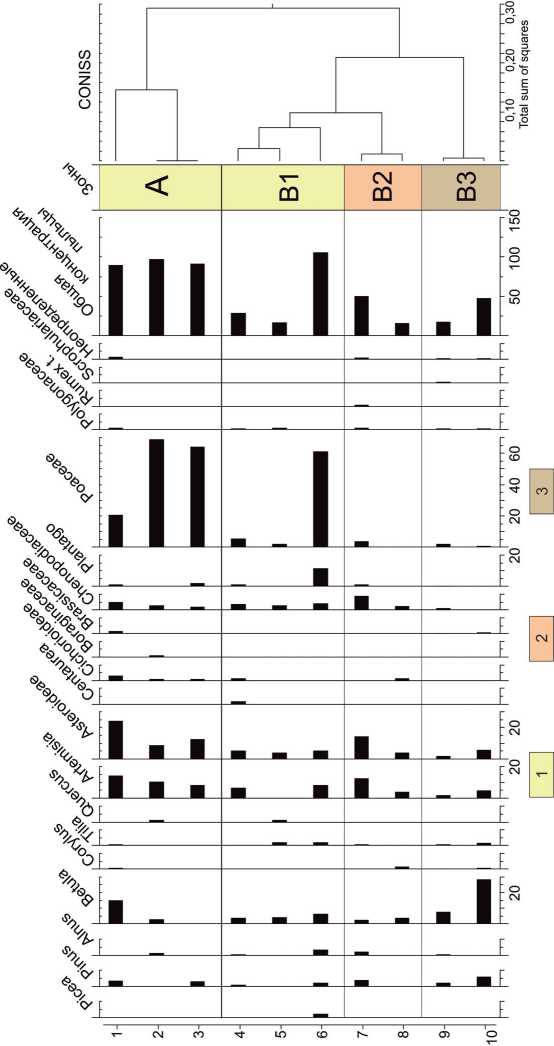

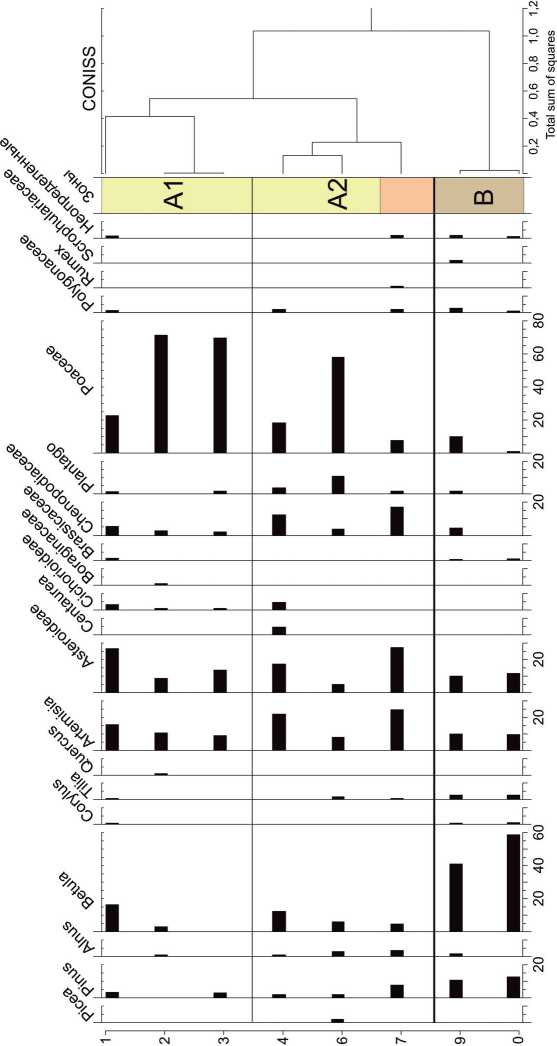

В спорово-пыльцевых спектрах изученных образцов определено 19 таксонов (табл. 2, рис. 2), однако их разнообразие для каждого фрагмента не столь велико – от 7 (№ 3) до 14 (№ 9). Древесные породы представлены в основном пыльцой березы ( Betula ) и сосны ( Pinus ) (рис. 3: а, с ); в значительно меньшем количестве присутствуют ель ( Picea ), липа ( Tilia ), ольха ( Alnus ) (рис. 3: b, d ), лещина ( Corylus ) и дуб ( Quercus ). В образцах № 9 и 10 пыльца древесных составляет основу спектров – 57 и 75 % соответственно. Для образца № 1 также отмечается относительно высокое содержание древесных пород (21,1 %), среди которых преобладает береза – 16,3 %. Доля остальных древесных пород в спектрах незначительна. Интересным является обнаружение в образцах пыльцы дуба и липы. Последняя присутствует в спектрах всех трех периодов, однако самое высокое ее содержание отмечено в образцах № 9 и 10 (Стандартная Хас-суна) (рис. 2).

Доля травянистых таксонов в спорово-пыльцевых спектрах изученных фрагментов керамики составляет 24–83 %. Травянистые растения представлены в основном пыльцой злаков (Poaceae), астровых (Asteroideae и Cichorioideae), маревых (Chenopodiaceae) и полынью ( Artemisia ) (рис. 3: e–g, i, j ). В спорово-пыльцевых спектрах также выявлены подорожниковые ( Plantago ), гречишные (Polygonaceae), крестоцветные (Brassicaceae) (рис. 3: h ), бурачниковые (Boraginaceae). Единично пыльца норичниковых (Scorphulariaceae) была обнаружена в образце № 9, щавеля ( Rumex t.) – № 7, василька ( Centaurea ) – № 4. При микроскопировании образцов встречены обожженные пыльцевые зерна (рис. 3: g, i )

Злаки доминируют в образцах № 2, 3 и 6 (табл. 2, рис. 2). Доля пыльцы сложноцветных в спектрах варьирует от 4,9 до 30 %, в образцах № 1 и 7 эта пыльца преобладает над прочими таксонами. Пыльца полыни максимальных значений достигает в образцах № 4 и 7 (21,9 и 24,5 %), в остальных спектрах ее доля составляет 7,8–15,6 %. Во всех спектрах, кроме № 10, присутствует пыльца маревых (2–17 %), однако преобладающим таксоном она не является ни в одном из образцов. Прочие травянистые таксоны представлены единичными пыльцевыми зернами, и их доля в спектрах не превышает 3 %. Исключение составляет лишь образец № 6, где пыльца подорожника достигает 10,8 % (табл. 2, рис. 2).

Палинозоны, выделенные при использовании кластерного анализа, на рисунках 1 и 2 отличаются, отчасти по причине отсутствия двух образцов (№ 5 и 8) на процентной диаграмме. Палинозона А на диаграмме, построенной по данным подсчета концентрации пыльцы (рис. 1), объединяет 3 образца керамики периода Протохассуны, которые отличаются более высокой общей концентрацией. Остальные образцы периода Протохассуны (№ 4, 5 и 6) располагаются в подзоне В1 палинозоны В . Фрагменты керамики Архаической (№ 7 и 8) и Стандартной Хассуны (№ 9 и 10) объединены в подзоны В2 и В3 соответственно. Последняя отличается более высокими концентрациями пыльцы древесных. На процентной диаграмме образец № 7 (Архаическая Хассуна) включается в палинозону А вместе с керамикой периода Протохассуны, а спорово-пыльцевые спектры фрагментов № 9 и 10, значительно отличающиеся от остальных образцов высокой долей пыльцы древесных, выделены в отдельную палинозону В (рис. 2).

Рис. 2. Процентная спорово-пыльцевая диаграмма фрагментов керамики с поселения Ярым-Тепе I

Условные обозначения : см. рис. 1

aohsedgo edawoH

Масштабный отрезок 20 мкм

Обсуждение

При работе с результатами палинологического анализа важно учитывать, что процентное соотношение таксонов в ряде случаев не отражает реального видового соотношения в фитоценозе на момент попадания пыльцы в слой, что во многом связано с большими отличиями в пыльцевой продуктивности насе-комо- и ветроопыляемых растений и различным расстоянием распространения пыльцы (см., например: Носова , 2020; Сладков , 1967. С. 216–218; Федорова, Вронский , 1980). При изучении археологических объектов (в том числе и керамики) стоит также понимать, что основным источником пыльцы может являться не только пыльцевой дождь (оседающая из воздуха пыльца), как это бывает в естественных отложениях, но также человек и/или животные ( Алешинская и др. , 2021).

Определение присутствия навоза в керамике . Судя по данным петрографического анализа3, исходным сырьем при приготовлении формовочной массы изучаемой керамики служили древние монтмориллонит-гидрослюдистые карбонатные глины, в составе которых не может присутствовать пыльца растений, произрастающих в последние геологические периоды (плейстоцен и голоцен). Следовательно, можно утверждать, что выделенные из фрагментов керамики пыльцевые зерна соответствуют времени существования памятника.

Высокие концентрации пыльцевых зерен и большая доля пыльцы насеко-моопыляемых таксонов в спорово-пыльцевых спектрах чаще всего свидетельствует о присутствии экскрементов травоядных животных ( Бабенко и др. , 2007; Сергеев и др. , 2022; Слепченко и др. , 2022; Carrion , 2002). На наличие навоза также могут указывать и спектры с высокой долей ветроопыляемых злаков (см., например: Бабенко , 2022; Слепченко и др. , 2022), так как злаки являются основными кормовыми растениями для травоядных копытных ( Шенников , 1941. С. 71, 72).

По спорово-пыльцевым спектрам изученных фрагментов керамики можно выделить четыре образца (№ 1–3 и 6), где доля пыльцы злаков и представителей насекомоопыляемых таксонов (Asteroideae, Centaurea , Cichorioideae, Boraginaceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Scorphulariaceae) составляет более 50 %. Следует отметить, что перечисленные образцы характеризуются самыми высокими концентрациями (около 100 шт./г) (рис. 1). Основываясь на указанных выше литературных данных, можно говорить, что спорово-пыльцевые спектры образцов № 1–3 и 6, вероятнее всего, отражают состав добавляемого в формовочную массу навоза.

Из палинозоны А на диаграмме (рис. 2) выделяется лишь один спектр (№ 4), в котором, по сравнению с остальными образцами из этой зоны, содержится большее количество пыльцы ветроопыляемых полыни (21,9 %) и маревых (12,4 %). Суммарная доля пыльцы злаков и насекомоопыляемых таксонов высокая (46,7 %), но не достигает 50 %, как в других образцах керамики периода

Протохассуны. Кроме того, в описываемом образце концентрация пыльцы самая низкая для палинозоны А (29 шт./г) (рис. 1). Сходные характеристики имеет образец № 7: доля пыльцы древесных составляет 16,9 %, ветроопыляемых полыни и маревых – 24,5 и 17 % соответственно, а насекомоопыляемых и злаков – 36,8 %, концентрация пыльцы – 50 шт./г. По составу спорово-пыльцевых спектров двух рассмотренных образцов трудно предполагать наличие навоза в формовочной массе. Последнее можно сказать и про фрагменты № 9 и 10, относящиеся к началу периода Стандартной Хассуны. Эти образцы характеризуются самой низкой долей пыльцы злаков и насекомоопыляемых растений (25 и 14,5 % соответственно) и наибольшей долей пыльцы древесных пород (рис. 2).

Сезон производства керамики . При изучении образцов из культурного слоя, погребенных почв или озерных и болотных отложений совершенно естественным является присутствие пыльцы растений, цветущих в разное время года, так как спорово-пыльцевые спектры формируются длительное время и отражают поступление пыльцы в течение нескольких сезонов. Изготовление же сосудов не является столь длительным процессом, поэтому анализ сезона цветения таксонов, представленных в спектрах в значительном количестве, может предположительно установить сезон производства керамики. В связи с отсутствием доступных литературных источников по наличию пыльцы различных растений в воздухе на территории Ирака для анализа использовались опубликованные данные по соседнему государству – Турции.

Основу спорово-пыльцевых спектров образцов № 2, 3 и 6 составляют таксоны (злаки (Poaceae), астровые (Asteroideae, Cichorioideae) и подорожник ( Plantago )), пыльца которых может присутствовать в воздухе и весной, и летом, и осенью ( Bicakci et al. , 1996; Bicakci, Tosunoglu , 2019). Однако, учитывая небольшую долю пыльцы весеннецветущих древесных растений и незначительную долю полыни ( Artemisia ), пыльца которой в воздухе фиксируется в основном во второй половине июля – первой половине октября ( Bicakci et al. , 1996), можно предположить наиболее вероятное изготовление сосудов в июле (с добавлением в формовочную массу летнего же навоза).

В остальных образцах спектры носят смешанный характер. Среди весеннецветущих древесных пород, представленных в значительных количествах в образцах № 1, 4, 7, 9 и 10, можно выделить сосну ( Pinus ) и березу ( Betula ). Доля пыльцы лещины ( Corylus ) и дуба ( Quercus ) в рассматриваемых фрагментах не превышает 1 %, лишь ольха ( Alnus ) в образце № 7 достигает значений 3,8 % в спектре. Наряду с хорошей представленностью растений, пыльца которых в воздухе отмечается в весенние месяцы (особенно в образцах № 9 и 10 (рис. 2)), в этих же спорово-пыльцевых спектрах немалую долю составляют и летнецветущие таксоны (липа ( Tilia ) и полынь ( Artemisia )). Присутствие в спектрах пыльцы растений, цветение которых происходит в разное время года, может быть связано с различиями в сезоне заготовки сырья и производства сосудов. Высокая доля пыльцы весеннецветущих таксонов, вероятнее всего, связана с использованием заготовленной весной глины или лежалого весеннего навоза. Последнее авторам представляется наиболее вероятным, так как свежий навоз является хорошей «ловушкой» для пыльцы ( Carrion , 2002; Hunt et al. , 2001).

Наличие пыльцы летнецветущих таксонов позволяет установить вероятный сезон производства керамики.

В связи с полученными данными можно отметить, что выделенные палино-зоны (рис. 1 и 2) указывают не столько на принадлежность к разным временным периодам (Протохассуна, Архаическая и Стандартная Хассуна), сколько на особенности производства керамики.

Реконструкция палеообстановки . Присутствие пыльцы ветроопыляемых злаков (Poaceae), маревых (Chenopodiaceae) и полыни ( Artemisia ) (рис. 3: e, i, j ) в керамике может отражать естественную растительность, окружавшую Ярым-Тепе I, что не противоречит современным данным о растительности в районе исследования. В настоящее время Ярым-Тепе I расположен в зоне злаково-полынной степи ( Ghazanfar, McDaniel , 2015). Однако о соотношении названных таксонов в спектре судить крайне сложно, так как в качестве источника пыльцы в керамике может выступать не только пыльцевой дождь, но и органические примеси. Кроме того, производство керамики в разное время года также может отражаться на составе спектров. В связи с этим реконструкция палеоклимата и палеорастительности по пыльцевым спектрам керамики, несмотря на существующие прецеденты ( Yao et al. , 2012), может оказаться весьма сложной задачей.

Согласно климатическим реконструкциям, хассунский период приходится на существование более гумидных, чем современные, условий ( Al-Ameri, Al-Dolaymi , 2013; El-Moslimany , 1987; Stevens et al. , 2001; Wick et al. , 2003). В степных и аридных экосистемах в качестве индикатора засушливых условий может выступать пыльца маревых, а более влажных – пыльца злаков ( Бабенко, Сергеев , 2019; El-Moslimany , 1990). Важным показателем в данном случае является соотношение этих таксонов. По причине сложности формирования спорово-пыльцевых спектров керамики с поселения Ярым-Тепе I проводить палеореконструкции крайне непросто. Что касается растительности, то преобладание открытых степных ландшафтов вокруг памятника можно лишь предполагать.

К сожалению, присутствие пыльцы древесных пород в образцах не всегда свидетельствует об их близком к памятнику произрастании. Пороговые значения процентного содержания пыльцы деревьев в спорово-пыльцевых спектрах для территории Ближнего Востока не определены, вследствие чего трудно оценить, какие значения будут свидетельствовать о региональном произрастании тех или иных таксонов. Однако, учитывая, что пыльца большей части древесных пород (ель, сосна, ольха, береза и лещина), зарегистрированная в изученных фрагментах керамики (табл. 2), способна перелетать на расстояния в сотни километров, можно предположить, что источником этой пыльцы могли быть как лесные массивы, и в настоящее время расположенные преимущественно в северных и северо-восточных районах Ирака ( Browicz , 1975; Ghazanfar, McDaniel , 2015; Yasin et al. , 2023), так и территории соседних стран.

Интересно отметить присутствие в образцах № 1, 6, 7, 9, 10 пыльцы липы (Tilia) и дуба (Quercus) в образце № 3. Пыльца этих таксонов распространяется лишь на несколько десятков километров (Jato et al., 2002; Mazei et al., 2018; Oteros et al., 2017). Согласно данным, по территории Европы процентное содержание в спорово-пыльцевом спектре 1–2 % для дуба и 0,5 % для липы уже является значимым (Lisitsyna et al., 2011). Кроме того, наличие пыльцы этих таксонов было обнаружено в культурном слое северомесопотамского памятника Телль Сотто, расположенного недалеко от Ярым-Тепе 1 (Kremenetski et al., 1997). Сейчас вокруг указанных памятников древесная растительность отсутствует. В связи с этим можно предположить существование более благоприятных влажных условий для произрастания липы и дуба в окрестностях поселений, что не противоречит палеоклиматическим реконструкциям (Al-Ameri, Al-Dolaymi, 2013; Stevens et al., 2001; Wick et al., 2003).

Заключение

В случае работы с таким специфическим для спорово-пыльцевого анализа объектом, как керамический материал, стоит рассматривать два основных пути попадания пыльцы в керамику. Первый предполагает улавливание тестом или его составляющими пыльцы из атмосферы, а второй – вместе с органическими примесями. Последнее значительно усложняет интерпретацию спектров.

В четырех образцах спорово-пыльцевые спектры характеризуются большой долей пыльцы насекомоопыляемых растений и злаков (№ 1–3 и 6), что может указывать на введение навоза в формовочную массу. Однако отсутствие этих маркеров не свидетельствует об обратном, так как, согласно технико-технологическому и сферулитному анализам, в остальных фрагментах также присутствует навоз.

Состав спектров зависит не только от добавляемых примесей, но и от сезона производства керамики. Учитывая фенологию растений, можно установить время года производства сосудов. Несмотря на различия в спектрах, можно предположить, что в рассматриваемый период на поселении Ярым-Тепе I керамика производилась в летние месяцы. Большая доля пыльцы весеннецветущих древесных, вероятнее всего, указывает на использование лежалого с весны навоза или заранее заготовленной глины.

Реконструкцию палеообстановки, учитывая присутствие в формовочной массе навоза разных сезонов и разные месяцы изготовления керамики, проводить крайне сложно. Можно лишь предполагать, что в окрестностях памятника преобладали открытые степные ландшафты. Присутствие пыльцы липы и дуба может указывать на более влажные условия в регионе в период существования хассунской культуры.

Таким образом, спорово-пыльцевой анализ фрагментов керамики с поселения Ярым-Тепе I позволяет говорить о перспективности и необходимости проведения дальнейших подобных исследований, увеличивая количество образцов и привлекая материал с других памятников Синджарской долины.