Палочково-колбочковая дистрофия с мутацией в гене GUCY2D (клинический случай)

Автор: Зольникова И.В., Кадышев В.В., Зинченко Р.А., Егорова И.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводится клинический случай палочково-колбочковой дистрофии (беспигментной формы пигментного ретинита) при мутации в гене GUCY2D. Мутации в гене GUCY2D являются частой причиной амавроза Лебера (LCA1, OMIM 204000), обнаружены при центральной ареолярной хориоидальной дистрофии 1 (CACD1, OMIM 215500); мутации в гетерозиготном, компаунд- гетерозиготном и гомозиготном состоянии описаны при колбочковой дистрофии CORD6 (OMIM 601777), однако при палочково-колбочковой дистрофии не описаны. У пациента с жалобами на нарушение зрения в темноте установлено снижение остроты зрения с максимальной коррекцией до 0,7 на правом и 0,9 на левом глазу. По данным максимальной электроретинографии (ЭРГ) выявлено снижение функции периферической сетчатки. Высокочастотная ритмическая ЭРГ с частотой стимуляции 30Гц и макулярная ЭРГ были в пределах нормы. У пациента выявлен не описанный ранее как патогенный вариант нуклеотидной последовательности в экзоне 11 гена GUCY2D (chrl 7:7916486G>A), приводящий к образованию миссенс-мутации (p.Gly727Ser, NM_000180.3) в гетерозиготном состоянии. Таким образом, впервые выявлены генофенотипические ассоциации палочково-колбочковой дегенерации с ранее неизвестными патологическими последовательностями в гене GUCY2D.

Ассоциация генотипа и фенотипа, палочково-колбочковая дистрофия, электроретинограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/149135228

IDR: 149135228 | УДК: 617.735-007.23

Текст научной статьи Палочково-колбочковая дистрофия с мутацией в гене GUCY2D (клинический случай)

-

1 В ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России обратился пациент К. 1983 г.р. с жалобами на никталопию. При осмотре острота зрения с максимальной коррекцией составила OD 0,7 c sph- 2,75D cyl- 0,5D ax 180° и OS 0,9 c sph –2,75D cyl –0,5D ax 180°. Передний отрезок спокойный. На глазном дне выявлена восковидная бледность диска зрительного нерва (ДЗН) и сужение ретинальных артерий, на периферии сетчатки отсутствовала пигментация в виде «костных телец».

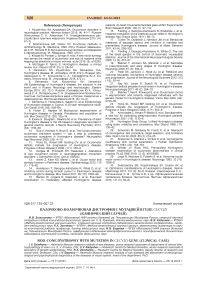

Электроретинографические исследования проводились на электроретинографе фирмы МБН (Россия). На правом глазу амплитуда а-волны составила 36,7 мкВ, латентность а-волны 32,5 мс, амплитуда b-волны 166 мкВ, латентность b-волны 63,7 мкВ. На левом глазу амплитуда а-волны составила 50,5 мкВ, латентность а-волны 29,5 мс, амплитуда b-волны 192 мкВ, латентность b-волны 60 мкВ. Следователь- но, максимальная ганцфельд ЭРГ на обоих глазах была субнормальна (норма амплитуды b-волны составляет 250–450 мкВ), что свидетельствовало о снижении функции наружных и средних слоев периферической сетчатки (рис. 1).

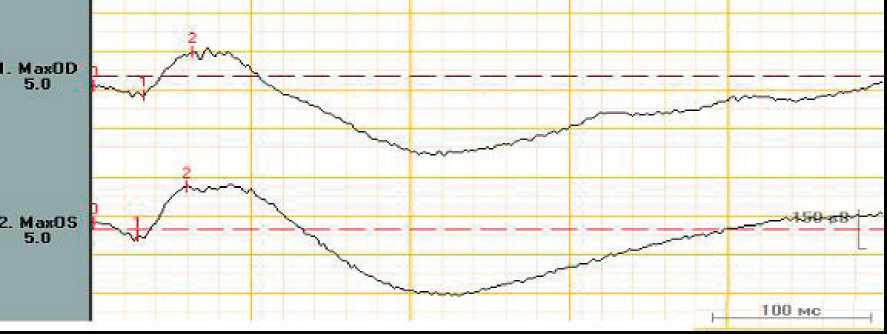

Амплитуда высокочастотной ритмической ЭРГ на 30 Гц была в норме и составила 20,7 мкВ на правом и 24,2 мкВ на левом глазу (при норме 20–50 мкВ), что свидетельствовало о сохранении функции колбочковой системы сетчатки. Электроретинографические кривые представлены нa рис. 2.

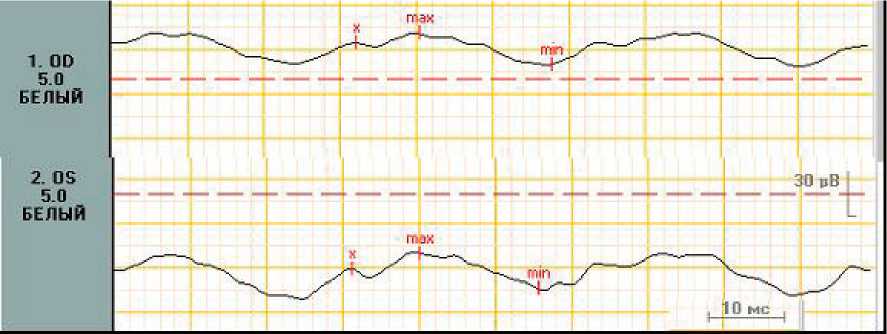

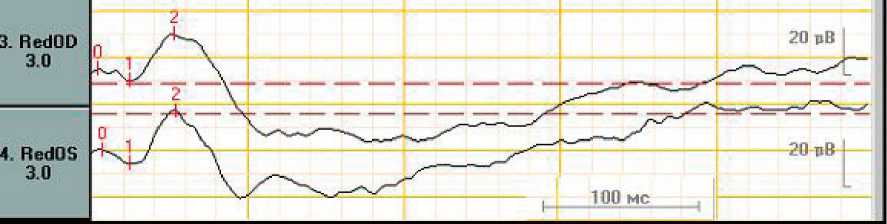

Макулярная ЭРГ (МЭРГ) на красный стимул оставалась в пределах нормы, что свидетельствовало о нормальной функции наружных и средних слоев сетчатки в фовеа. На правом глазу амплитуда а-волны МЭРГ составила 5,1 мкВ, латентность а-волны 25 мс, амплитуда b-волны 19,8 мкВ, латентность b-волны 52,9 мкВ. На левом глазу амплитуда а-волны соста-

Рис. 1. Максимальная ЭРГ правого и левого глаз

Рис. 2. Высокочастотная ритмическая ЭРГ на стимул с частотой 30 Гц правого и левого глаз

Рис. 3. Макулярная хроматическая ЭРГ на красный стимул правого и левого глаз

вила 5,98 мкВ, латентность а-волны 25 мс, амплитуда b-волны 22,5 мкВ, латентность b-волны 54,5 мкВ (рис. 3).

Таким образом, данные электрофизиологических исследований указывали на вовлечение периферической сетчатки. У пациента на основании клинических и электрофизиологических данных диагностирована палочково-колбочковая дистрофия. Для установления клинико-генетической формы пигментного ретинита пациент направлен в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», где ему было назначено проведение молекулярно-генетических исследований.

При использовании метода секвенирования следующего поколения (NGS) выявлен не описанный ранее как патогенный вариант нуклеотидной последовательности в экзоне 11 гена GUCY2D (chr17:7916486G>A), приводящий к образованию миссенс-мутации (p.Gly727Ser, NM_000180.3) в гетерозиготном состоянии. Частота выявленного варианта нуклеотидной последовательности в контрольной выборке The Genome Aggregation Database (gnomAD) составляет 0,04%. Алгоритмы предсказания патогенности SIFT, Provean, PolyPhen2, Mutation Taster оценивают выявленный вариант нуклеотидной последовательности как патогенный.

Палочково-колбочковая дегенерация представляет собой беспигментную форму пигментного ретинита [1–2]. GUCY2D (OMIM 600179) — мембранная гу-анилатциклаза 2D (guanylate cyclase 2d, membrane), ген которой локализован на 17p13.1 [3]. Колбочково-палочковая дистрофия 6 (СORD6, OMIM 601777) с аутосомно-рецессивным (АР) и аутосомно-доминантным типом наследования была описана Kelsell et al. [3]. Чаще всего гомозиготные мутации в гене

GUCY2D вызывают врожденный амавроз Лебера 1-го типа (Leber congenital amaurosis-1, LCA1; OMIM 204000) [4]. В базе данных OMIM описаны и другие заболевания, вызванные мутацией в гене GUCY2D. Например, центральная ареолярная хороидальная дистрофия 1 (CACD1, OMIM 215500) с АР типом наследования описана в семье, где была обнаружена миссенс-мутация в гене GUCY2D [5]. На сегодняшний день мутации в гене GUCY2D , в частности при амаврозе Лебера, ассоциированном с этим геном, подлежат генной терапии, эффективность и безопасность которой еще оценивается в клинических испытаниях [6, 7].

Таким образом, впервые в российской популяции описаны генофенотипические ассоциации клинической картины палочково-колбочковой дегенерации (беспигментной формы пигментного ретинита) с ранее неизвестными патологическими последовательностями в гене GUCY2D (p.Gly727Ser, NM_000180.3).

Список литературы Палочково-колбочковая дистрофия с мутацией в гене GUCY2D (клинический случай)

- Пигментный ретинит или тапеторетинальная абиотрофия. В кн: Шамшинова A.M. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. М.: Медицина, 2001; с. 134-51

- Шамшинова A.M., Зольникова И.В. Молекулярные основы наследственных дегенерации сетчатки. Медицинская генетика 2004; (4): 160-9

- Kelsell RE, Evans К, Gregory CY, et al. Localisation of a gene for dominant cone-rod dystrophy (CORD6) to chromosome 17p. Hum Molec Genet 1997; (6): 597-600

- Boye SE. A Mini-review: Animal Models of GUCY2D Leber Congenital Amaurosis (LCA1). Adv Exp Med Biol 2016; (854): 253-8

- Hughes AE, Meng W, Lotery AJ, et al. A novel GUCY2D mutation, V933A, causes central areolar choroidal dystrophy. IOVS 2012; (53): 4748-53

- Jacobson SG, Cideciyan AV, Sumaroka A,.et al. Defining Outcomes for Clinical Trials of Leber Congenital Amaurosis Caused by GUCY2D Mutations. Am J Ophthalmol 2017; (177): 44-57

- McCullough KT, Boye SL, Fajardo D, et al. Somatic gene editing of GUCY2D byAAV-CRISPR/Cas9 alters retinal structure and function in mouse and macaque. Hum Gene Ther 2018 Oct 25