Памяти Александра Георгиевича Тюрина (1953-2015)

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия @vestnik-susu-metallurgy

Рубрика: От редакционной коллегии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

ID: 147157037 Короткий адрес: https://sciup.org/147157037

Текст ред. заметки Памяти Александра Георгиевича Тюрина (1953-2015)

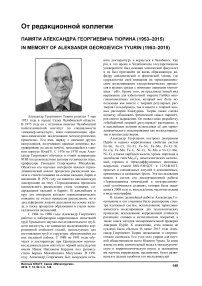

Александр Георгиевич Тюрин родился 7 мая 1953 года в городе Сатка Челябинской области. В 1975 году он с отличием окончил Челябинский политехнический институт по специальности «инженер-металлург», имея специализацию «физико-химические исследования металлургических процессов». Его имя, наряду с именами других выпускников, получивших красные дипломы, выгравировано на доске почёта, находящейся в главном корпусе ЮурГУ. С 1976 по 1978 годы Александр Георгиевич обучался в очной аспирантуре ЧПИ под руководством доктора технических наук, профессора Геннадия Георгиевича Михайлова. Областью его научных интересов являлся термодинамический анализ процессов раскисления железа и сталей сплавами на основе кальция, бария и алюминия. В 1979 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Термодинамика процессов комплексного раскисления стали сплавами, содержащими кальций и барий». В дальнейшем в круг его интересов входило термодинамическое описание не только процессов раскисления, но и десульфурации жидких расплавов на основе железа, а также процессов образования в сталях неметаллических включений.

С 1984 по 1988 годы Александр Георгиевич работал в лаборатории коррозионных испытаний труб Уральского научно-исследовательского трубного института, где занимался исследованием коррозионной стойкости сталей, используемых для изготовления труб и структуры образующейся на них оксидной плёнки. С 1989 по 1991 годы обучался в докторантуре при Центральном научноисследовательском институте чёрной металлургии имени Ивана Павловича Бардина под руководством Бориса Михайловича Могутнова. В 1991 году Александр Георгиевич был вынужден оста-

Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия».

2016. Т. 16, № 3. С. 149

вить докторантуру и вернуться в Челябинск. Как раз в это время в Челябинском государственном университете был основан химический факультет и он был приглашён на вновь образованную кафедру аналитической и физической химии, где сосредоточил своё внимание на термодинамическом моделировании электрохимических процессов в водных средах с помощью диаграмм «потенциал – рН». Кроме того, он предложил новый вид выражения для избыточной энергии Гиббса многокомпонентных систем, который мог быть использован как вместе с теорией регулярных растворов Гильдебранда, так и вместе с теорией ионных растворов Кожеурова. Тюрин также сделал попытку обосновать физический смысл параметров своего выражения. Он назвал свою разработку «обобщённой теорией „регулярных“ растворов», и в дальнейшем активно использовал её для термодинамического моделирования как молекулярных, так и ионных растворов.

Александр Георгиевич построил диаграммы Пурбе и оценил коррозионные свойства систем Fe–Sn, Fe–Cr, Fe–Ti, Fe–Ni, Fe–Mo, Fe–Cr–Si, Fe–Cu, Fe–Mn, Fe–C, Ni–Cr, Ni–Mo и Ni–Cr–Mo, Ni–Ti, а также карбидов железа, хрома, марганца и молибдена типа Me23C6, неметаллических включений, горячих и термодиффузионных цинковых покрытий, сталей 08Х15Н5Д2Т и 12Х18Н10Т, простых и специальных латуней и алюминиевых, кремниевых и оловянных бронз. Эти исследования вошли в состав его диссертационной работы «Термодинамика химической и электрохимической устойчивости сплавов», которая была защищена в 2008 году и, впоследствии, частично издана в виде монографии.

В планах дальнейшей работы Александра Георгиевича и его учеников было расширение спектра изучаемых систем, использование термодинамического моделирования для технологических процессов, исследование коррозионной стойкости различных сплавов и металлических покрытий, а также поиск методов экспериментальной проверки диаграмм Пурбе. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В июне 2015 года Александр Георгиевич Тюрин неожиданно и скоропостижно скончался. Его уход стал ударом для научной общественности всего Южного Урала. За свою жизнь он внёс значительный вклад в металлургическую и коррозиологическую науки, и заложенное им научное направление, несомненно, будет развиваться и дальше в работах его последователей.