Памятная веха для археологии в Новосибирском государственном университете: к 100-летию Е. М. Берс

Автор: Худяков Ю.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Теория и история науки

Статья в выпуске: 3 т.7, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются основные события научной и преподавательской деятельности известной исследовательницы древних культур Урала и Сибири, археолога Елизаветы Михайловны Берс. В 1960-х гг. по инициативе А. П. Окладникова она была привлечена к работе в Новосибирском государственном университете. В это время ею проводились археологические исследования в Горном Алтае, она руководила археологической практикой и подготовкой дипломных работ по археологии студентами, обучающимися на гуманитарном факультете НГУ. Материалы археологических разведок, изучения петроглифов и раскопок памятников в Центральном Алтае были частично введены в научный оборот самой исследовательницей и ее учениками в докладах и статьях, использованы студентами при подготовке дипломных сочинений. 100-летний юбилей Е. М. Берс является важным событием для археологов НГУ и Института археологии и этнографии СО РАН.

Е. м. берс, горный алтай, разведки и раскопки, изучение петроглифов, научная и преподавательская деятельность, археологическая практика, дипломные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14736980

IDR: 14736980 | УДК: 902,

Текст научной статьи Памятная веха для археологии в Новосибирском государственном университете: к 100-летию Е. М. Берс

Среди археологов, ученых и преподавателей, начинавших дело подготовки квалифицированных специалистов по археологии в 1960-е гг. на гуманитарном факультете НГУ, заметная роль принадлежала известной исследовательнице древних памятников Урала и Сибири Елизавете Михайловне Берс [ Деревянко, Худяков, 1995 ] .

Уральская историческая энциклопедия сообщает, что Елизавета Михайловна родилась в г. Юхново Московской области в 1907 г. [Уральская историческая энциклопедия, 1998. C. 82]. Однако, на самом деле, согласно свидетельству о крещении, хранящемуся в семейном архиве семьи Берс, она родилась в г. Юхнов Смоленской губернии (ныне этот город находится в Калужской области) 21 июля 1906 г. После гражданской войны переехала в г. Екатеринбург. Здесь в молодости она связала свою судьбу с исследователем истории и археологии Урала Александром Андреевичем Берсом: у них родился сын Андрей Александрович, в настоящее время – известный ученый-информатик, доктор технических наук, главный на- учный сотрудник ИСИ им. А. П. Ершова СО РАН и профессор Новосибирского государственного университета 1.

В 1920–1930-е гг. Александр Андреевич Берс вместе с видным московским археологом П. А. Дмитриевым проводил раскопки, изучал историю Емельяна Пугачева и создавал музейную экспозицию в Антирелигиозном музее в г. Екатеринбурге. Его монография «Прошлое Урала», изданная в 1930 г. в Москве, стала одной из первых работ по археологии Урала.

А. А. Берс происходил из древнего дворянского рода. Его далекий предок был оруженосцем нормандского герцога Вильгельма Завоевателя, покорителя Англии. Несмотря на революционные перемены, в семье Берс хранили память о своих предках, фамильный герб и другие реликвии (рис. 1). Среди его родных была Софья Андреевна Берс, жена писателя Льва Толстого. В 1935 г. Александр Андрее-

ISSN 1818-7919

Вестник нГУ. Серия: история, филология. 2008. Том 7, выпуск 3: археология и этнография © Ю. С. Худяков, 2008

вич подвергся необоснованным репрессиям, был арестован и погиб в лагере Беломоро-Балтийского канала [ Коровин, 1999. C. 6 ] .

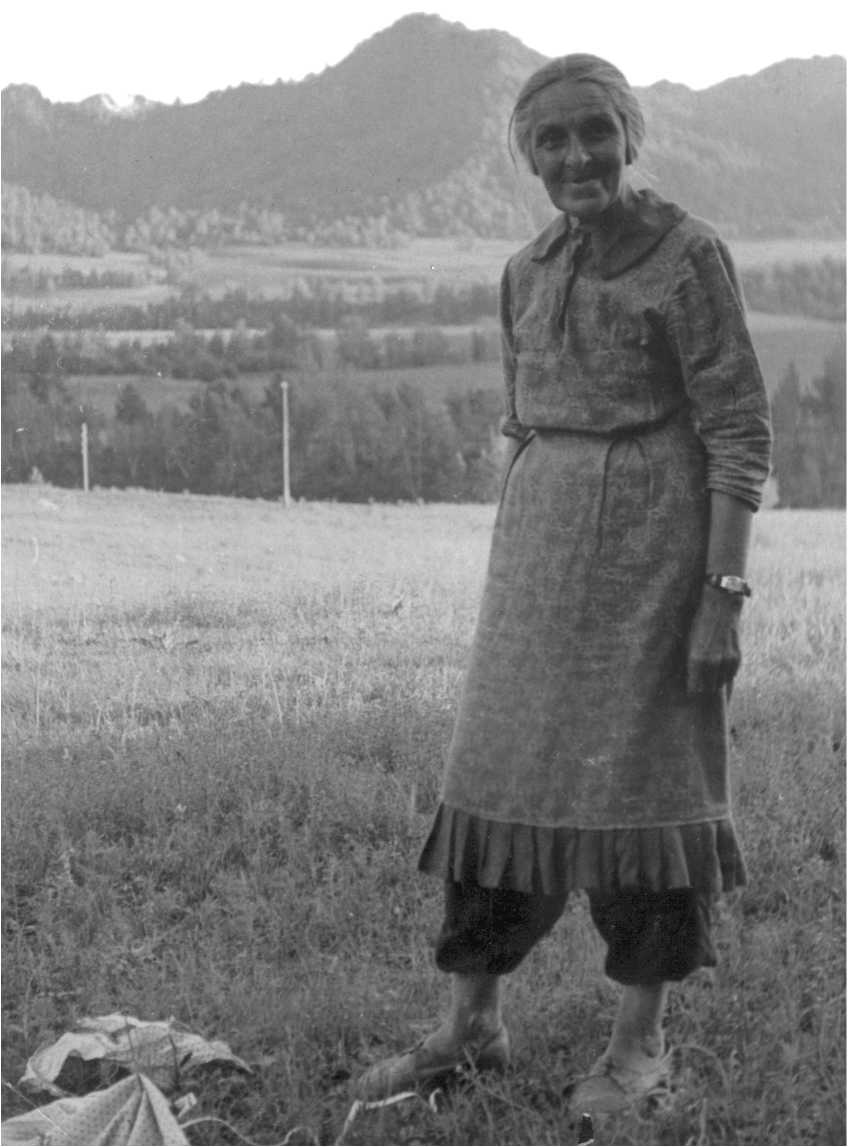

Е. М. Берс принимала участие в археологических исследованиях с конца 1920-х гг. В 1950-е гг. она работала в Уральском государственном университете (рис. 2) и обрабатывала коллекции Свердловского краеведческого музея. Ею были исследованы памятники неолита, бронзового и раннего железного века, поселения, бронзолитейные площадки, жертвенные места и могильники в долине р. Исеть.

За годы работы в УрГУ Е. М. Берс выделила и описала новые культуры раннего железного века на Среднем Урале (исетскую и гамаюнскую), занималась реконструкцией древнего металлургического производства, изучала традиционные религиозные культы, характерные для жертвенных мест в Зауралье. Ею были обработаны и описаны фонды О. Е. Клера и В. Я Толмачева, материалы архива Уральского общества любителей естествознания в краеведческом музее [ Уральская историческая энциклопедия, 1998. C. 82 ] , подготовлены и изданы работы, посвященные описанию археологических памятников Свердловска и области, коллекций археологических находок Свердловского краеведческого музея [ Берс, 1951; Берс, 1963 ] .

Рис. 1. Фамильный герб дворянского рода Берсов

В 1960 г., после выхода на пенсию, Е. М. Берс переехала к сыну в Новосибирск. По инициативе А. П. Окладникова, она, как опытный и заслуженный археолог, была привлечена к преподавательской работе в Новосибирском государственном университете. Е. М. Берс проводила археологические исследования на территории Горного Алтая, руководила полевой археологической практикой студентов исторического отделения гуманитарного факультета НГУ и подготовкой дипломных работ студентами, специализирующимися по архе-

Рис. 2. Е. М. Берс в кабинете археологии Урала УрГУ в 1956 г.

ологии [ Деревянко и др., 1997. C. 8 ] . Многие археологи, обучавшиеся в НГУ в 1960-х гг. и прошедшие полевую школу Е. М. Берс, считали ее своим первым учителем.

Полевая археологическая практика, которой руководила Е. М. Берс, осуществлялась в составе Алтайского археологического отряда Северо-Азиатской экспедиции отдела гуманитарных исследований, а в дальнейшем Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР, возглавляемой академиком А. П. Окладниковым. В течение нескольких полевых сезонов, с 1964 по 1969 г., Е. М. Берс проводились работы в Шебалинском и Онгудайском районах Горного Алтая. Ею были обследованы и картографированы археологические памятники, относящиеся к разным историческим эпохам, произведены раскопки на поселениях и могильниках, собраны коллекции каменных изделий, скопированы наскальные рисунки на нескольких петроглифических местонахождениях [ Худяков, 1999. C. 10 ] .

В 1964 г. Е. М. Берс были проведены полевые исследования в долине р. Кара-Кол, на местонахождении петроглифов у с. Бичикту-Бом. Археологические работы проводились комплексно: скопированы наскальные рисунки и руническая надпись, произведены раскопки под скальными выходами с рисунками, которые выявили культурный слой поселения и средневековое погребение. Был произведен осмотр жертвенников этнографического времени и опрос местных жителей о шаманских культовых практиках. В том же полевом сезоне Е. М. Берс были проведены полевые работы в долине р. Катунь. Ею были возобновлены раскопки многослойного памятника Усть-Куюм, изучавшегося ранее в 1920–1930-х гг. несколькими исследователями. В ходе раскопок были выявлены участки культурного слоя разновременного поселения, раскопаны курганы афанасьевской культуры и обнаружены объекты, относящиеся к раннему железному веку. В последующем, в 1965 и 1969 гг., раскопки этого памятника были продолжены. В 1964, 1965, 1966 и 1969 гг. Е. М. Берс и сотрудниками ее отряда проводилось обследование различных археологических памятников в среднем течении Катуни. В долине «голубого Эдигана», как назвала этот правый приток Катуни

Е. М. Берс, на поверхности распаханной речной террасы была собрана большая коллекция каменных изделий. На высокой террасе правого берега Катуни, ниже по течению от устья р. Нижняя Куба, в окрестностях с. Куюс, было выявлено и зафиксировано 103 каменных кургана, время сооружения которых отнесено к раннему железному веку и эпохе Средневековья. Под руководством Е. М. Берс были проведены работы по копированию наскальных рисунков на известном местонахождении Грот Куюс. У подножья скалы с рисунками, в расщелине, был заложен раскоп. В результате раскопок расчищены некоторые рисунки, частично перекрытые землей, а под скалой были выявлены культурные напластования, относящиеся к трем культурным горизонтам: неолиту, бронзовому и раннему железному веку. Рядом со скалой было раскопано два кургана [ Там же ] . В полевом сезоне 1969 г., помимо раскопок на Куюмском могильнике (рис. 3), были проведены разведочные маршруты в долине р. Катунь и ее притоков, осмотрены петроглифические местонахождения Грот Куюс и Кок-Елань, произведен сбор подъемного материала на поселении Кара-Тенеш.

Е. М. Берс очень тщательно относилась к соблюдению всех методических приемов ведения раскопок, последующей камеральной обработке археологических материалов, составлению чертежей и другой отчетной документации. Ей была свойственна неторопливость в процессе раскопок курганов, стремление к фиксации и осмыслению всех встречающихся на вскрытой площади находок. В какой-то мере ей удалось привить эти качества (стремление к тщательности в процессе раскопок, в составлении полевой документации и подготовке материалов для научных отчетов) и своим ученикам.

В процессе обработки материалов первых лет раскопок на Куюмском могильнике ею были подробно изучены архивные материалы, относящиеся к истории изучения этого памятника. В результате удалось выяснить, что памятник был обнаружен в 1929 г. в ходе строительства автодороги вдоль правого берега р. Катунь, когда строителями были частично повреждены могилы, находившиеся на площади строительства. В том же году Ку-юмский могильник был впервые обследован археологом П. П. Хороших. В дальнейшем, в 1932–1934 гг., на памятнике проводили раскопки сотрудник Бийского музея С. М. Сергеев и археолог из ИИМК Г. П. Со-сновский. Последний опубликовал краткое сообщение об этих раскопках [Сосновский, 1941]. В ходе изучения архивных материалов в Горно-Алтайском музее и архиве ИИМК Е. М. Берс удалось идентифицировать все объекты, раскопанные С. М. Сергеевым и Г. П. Сосновским, нанести их на современный план могильника, уточнить конструктивные особенности надмогильных сооружений. Это позволило в дальнейшем обобщить результаты работ предшественников и своих раскопок и ввести их в научный оборот.

Результаты исследований Ку-юмского могильника были обнародованы ею в докладе, сделанном на научной конференции «Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока», проходившей в Новосибирске в 1973 г. В этом сообщении были учтены и материалы, получен-

Рис. 3. Е. М. Берс на Куюме в день своего рождения 21 июля 1969 г.

ные в процессе всех предшествующих раскопок, продемонстрирован план раскопанных объектов в 1969 г. В 1974 г. Е. М. Берс была опубликована статья, в которой в научный оборот вводились материалы раскопок С. М. Сергеева и Г. П. Сосновского и результаты своих работ в 1964 и 1965 гг. [Берс, 1974]. Исследовательницей были обобщены материалы раскопок 26 могил, изученных в разных местах на площади могильника. По представлениям Е. М. Берс, Куюмский могильник был многослойным и разновременным памятником. На его площади сделаны находки эпохи мезоли- та, энеолита и раннего железного века. Могилы афанасьевской культуры она подразделяла на хронологические группы, среди которых выделяла объекты, относящиеся к периодам раннего и позднего энеолита. По ее мнению, некоторые погребальные сооружения на этом могильнике в раннем железном веке стали использоваться в качестве железоделательных плавильных печей. Среди находок ею отмечены ожерелья из рыбьих позвонков и зубов животных, каменные бусины, бронзовые ножи, костяная рукоять с изображением головы волка и иные предметы. Полое изображение головы медведя, изготовленное из диорита, она считала льячкой. При анализе надмогильных сооружений Е. М. Берс усматривала в их конструкции определенное сходство с алтайскими жертвенниками этнографического времени [Берс, 1974. C. 23-31, рис. 4, 6, 7, 10].

Материалы первых лет раскопок Куюмско-го могильника были использованы Э. А. Се- вастьяновой для подготовки своей дипломной работы «Афанасьевская культура по материалам раскопок могильников», написанной под научным руководством Е. М. Берс. Это дипломное сочинение было успешно защищено в 1968 г. в НГУ. Э. А. Севастьянова после окончания университета работала в Новосибирском отделении общества охраны памятников истории и культуры, а в последующие годы в Хакасском краеведческом музее.

В дальнейшем материалы раскопок Куюм-ского могильника использовались многими исследователями. М. Д. Хлобыстиной были опубликованы некоторые материалы из раскопок Г. П. Сергеева и Г. П. Сосновского на Куюмском могильнике [ Хлобыстина, 1975. С. 17-34 ] . С. В. Цыбом результаты раскопок этого памятника привлечены для решения вопросов происхождения, общей характеристики и периодизации афанасьевской культуры в Горном Алтае, что нашло отражение в его дипломном сочинении «Происхождение и хронология развития афанасьевской культуры Горного Алтая», защищенном в НГУ в 1978 г., серии статей и кандидатской диссертации «Афанасьевская культура Алтая», защищенной в г. Кемерово в 1984 г. [ Цыб, 1984 ] . Н. Ф. Степановой было исследовано поселение Малый Дуган, расположенное на той же террасе, что и Куюмский могильник, и высказаны предположения о разновременности этого памятника [ Степанова, 1990 ] . По мнению Н. Ф. Степановой, погребения в каменных ящиках на Куюмском могильнике должны относиться к раннему скифскому времени [ Степанова, 1986 ] . К сожалению, остались не введенными в научный оборот материалы раскопок 1969 г. на Куюмском могильнике. Общие сведения об этих раскопках были опубликованы Ю. С. Худяковым и М. В. Мороз в 1988 г. [ Худяков, Мороз, 1988 ] . Насколько известно, с этими материалами знакомилась также А. П. Погожева в тот период, когда она работала в Новосибирске.

Результаты картографирования археологических памятников Алтая, которые проводились в течение нескольких полевых сезонов Е. М. Берс, были использованы Л. К. Матвиенко для подготовки дипломной работы «Материалы к археологической карте Алтая». Эта работа была написана при научном руководстве Е. М. Берс и успешно защищена в 1968 г. в НГУ.

Исследования разновременных поселений в долине р. Катунь и ее притоков, проведенные в свое время Е. М. Берс, в дальнейшем способствовали продолжению целенаправленного изучения этих памятников. Материалы поселения каменного века, исследованного в устье р. Куюм, были проанализированы и вве- дены в научный оборот А. П. Окладниковым и В. Д. Владыкиным [Окладников, Владыкин, 1967]. Иные материалы из этих раскопок анализировались А. П. Окладниковым, А. П. Погожевой и В. И. Молодиным. Ими на площади Куюмского могильника и поселения было выделено четыре культурных слоя, в которых находились каменные изделия. В трех верхних слоях, помимо каменных орудий, имелись фрагменты керамики, которые относятся к эпохе освоения металла. Самый нижний слой был отнесен к эпохе верхнего палеолита. Вместе с тем, исследователи отметили типологическую близость каменных орудий всех четырех культурных слоев на этом поселении [Окладников и др., 1979].

Стоянки каменного века в долине «Голубого Эдигана» в дальнейшем были обследованы Б. И. Лапшиным [ Лапшин, 1977 ] . В 1980-х гг. на данных памятниках работал Л. М. Чевал-ков [ Чевалков, 1986. C. 130-133 ] . К сожалению, эти исследователи не упоминают в своих публикациях о предшествующих работах, проводившихся на Эдигане Е. М. Берс. Поселение Кара-Тенеш изучалось Б. Х. Кади-ковым, А. П. Погожевой, В. И. Молодиным. В процессе раскопок были выявлены культурные отложения, относящиеся к эпохе палеолита, бронзовому, раннему железному векам и эпохе Средневековья [ Погожева, Кадиков, 1980. С. 211 ] . В дальнейшем удалось определить материалы, относящиеся к разным культурам бронзового века [ Погожева, Молодин, 1980. C. 94-95 ] .

В ходе раскопок у подножья скалы с петроглифами Грот Куюс Е. М. Берс было выявлено три культурных горизонта, относящиеся к железному веку, энеолиту и неолиту. Упоминание об этих раскопках имеется в работе Е. А. Окладниковой [ Окладникова, 1975. C. 123 ] . Краткие сведения о культурных слоях и находках приведены В. Д. Кубаревым [ Кубарев, 1990. C. 10 ] .

Результаты изучения Е. М. Берс наскальных рисунков на петроглифических местонахождениях были продолжены другими исследователями. Краткие сведения о наскальных рисунках на памятнике Грот Куюс в долине р. Катунь приведены в заметке Б. А. Фролова и А. Л. Сперанского [ Фролов, Сперанский, 1967 ] . В 1965 г. это местонахождение было обследовано А. П. Окладниковым при участии

Е. А. Окладниковой. Рисунки были впервые подробно проанализированы Е. А. Окладниковой в 1975 г. Ею было отмечено их стилистическое разнообразие, рисунки отнесены к каменному, бронзовому и железному векам [ Окладникова, 1975. С. 129 ] . В 1970-х гг. работы на этом памятнике были продолжены А. П. Погожевой и В. Д. Кубаревым [ Кубарев, 1990. C. 10-11 ] . Материалы изучения наскальных рисунков Грота Куюс и других петроглифических памятников на средней Катуни были обобщены в монографии Е. А. Окладниковой. Ею по стилистическим особенностям предложена классификация и дана хронологическая атрибуция рисунков [ Окладникова, 1984. С. 7 ] . Результаты копирования наскальных рисунков на местонахождении Бичикту-Бом в долине р. Кара-Кол в 1966 г. нашли отражение в публикации Б. А. Фролова и А. Л. Сперанского [ Фролов, Сперанский, 1967 ] . В дальнейшем А. Л. Сперанский разделил исследованные рисунки на два комплекса и описал некоторые композиции, выполненные резной техникой. Внимание исследователя привлекли сцены охоты, женские фигуры и символы женского начала на памятнике Бичикту-Бом. Он отнес эти рисунки к древнетюркскому времени [ Сперанский, 1974. С. 173 ] . Руническая надпись на памятнике Бичикту-Бом, впервые обнаруженная А. П. Окладниковым в 1962 г., привлекла внимание тюркологов [ Убрятова, 1974. С. 156-162 ] .

Средневековое захоронение в окрестностях с. Бичикту-Бом, у подножия скалы с рисунками, раскопанное Е. М. Берс в 1964 г., было введено в научный оборот спустя три десятилетия - в 1994 г. [ Берс, Худяков, 1994 ] .

Е. М. Берс прожила в Новосибирске более 20 лет. Она скончалась 5 января 1981 г. в Академгородке. На ее могиле сыном было установлено надгробие, копировавшее изображение бронзового древовидного идола (рис. 4). Когда-то, в 1927 г., этот идол был найден ее мужем А. А. Берсом на горе Адуй близ г. Екатеринбурга и символически подарен Елизавете Михайловне, хотя хранился в Свердловском краеведческом музее. Она очень дорожила таким подарком.

В период своей жизни в новосибирском Академгородке Е. М. Берс щедро делилась материалами свих исследований, своими знаниями и богатым опытом полевого исследователя

Рис. 4. Надгробие на могиле Е. М. Берс в Чербузах (1981 г.)

со многими молодыми учеными, аспирантами и студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Об этом необходимо знать и помнить не только тем, кто лично был знаком с Елизаветой Михайловной, но и современному молодому поколению археологов, пришедшему в науку в последние годы. Столетний юбилей Е. М. Берс является важным событием для всех археологов, связанных с ИАЭТ СО РАН и НГУ.