Параллелизмы и гомологическая изменчивость среди табулят

Автор: Лукин В.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (300), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены примеры сходства близкородственных, но различных по филогенетической принадлежности групп организмов на примере кораллов Tabulata. Также дан обзор истории исследований, касающийся анализа проблем параллелизма и гомеоморфии среди табулятоморфных кораллов.

Табуляты, гомологическая изменчивость, параллелизм, эволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/149129355

IDR: 149129355 | УДК: 563.3:550.7(234.851) | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-12-20-24

Текст научной статьи Параллелизмы и гомологическая изменчивость среди табулят

Процесс видообразования продолжается в течение всей истории развития Земли и эволюции живых организмов. Специфических механизмов и факторов филогенеза не существует, однако при его изучении используются в основном описательные методы палеонтологии, биогеографии и морфогенетики. Общие признаки в различных эволюционных группах организмов могут являться результатом гомологичного мутирования (параллелизм) или возникают на основе конвергенции. Определенную, а в ряде случаев значительную роль в проявлении сходных признаков в морфологии кораллов играет характер среды обитания [2].

Методы исследования

Объемы устанавливаемых видовых и надвидовых подразделений табулят, их систематика и филогенетические взаимоотношения далеки от совершенства и во многом субъективны в силу специфики палеонтологического материала. Все это зависит от исходного материала, на котором устанавливаются таксоны, от методов изучения и от самого исследователя, который принимает ту или иную концепцию вида. Применение методов, основанных на эволюционных факторах формирования животного мира, позволяет совершенствовать существующую систематику и филогенетику табулят. Одна из основных причин ошибочных представлений как в систематике, так и в филогенетических реконструкциях конкретных групп — это явление гомеоморфии. Последняя рассматривается здесь как результат параллельного развития морфологически сходных форм систематически необязательно родственных групп, тесно связанная с конвергенцией, а параллелизм — как результат гомологичного мутирования или изменчивости близких видов.

История исследований

Представители трех классов ныне живущих кишечнополостных (тип Coelenterata, или Cnidaria) существуют с раннего палеозоя (ордовика), но эволюционные отношения среди них были и остаются предметом больших дискуссий. Класс Anthozoa (коралловые полипы), 20

к которому относятся широко распространенные в палеозое табуляты и ругозы, считается наиболее многочисленной и одной из самых изученных групп. Однако вопросы, связанные с их происхождением, систематическим положением и генетическими отношениями между таксонами разного ранга, до сих пор являются в большинстве своем нерешенными.

История исследования табулят насчитывает более 200 лет. На первых этапах изучения Tabulata не выделялись в самостоятельную филогенетическую единицу. Их систематика основывалась на методе формального морфологического сравнения с представителями других групп кораллов, что приводило к ошибочному определению объема группы и ее места в систематике Anthozoa. Эти исследования часто не учитывали такие эволюционные явления, как гомеоморфию и конвергенцию. Ярким примером является объединение Сардесоном [19] Tabulata и Alcyonaria на основе сравнения внешне похожих табулят Syringopora и современных альци-онарий Tubipora , которые принципиально отличаются по типу и происхождению скелета. Впоследствии в работах Лекомта [3, 18] и других исследователей табуляты рассматривались в качестве самостоятельного подкласса Anthozoa. Самыми крупными обобщениями по систематике табулят в отечественной литературе до последнего времени остаются работы Б. С. Соколова [10—12]. В этих основополагающих трудах вся система Tabulata построена на методе сравнительно-морфологических наблюдений внутри группы, что позволяет видеть филогенетические связи, эволюционную направленность и учитывать биотические и абиотические факторы, влияющие на их изменчивость.

Проявления конвергенции и гомологии в строении некоторых групп табулят отмечены в разное время многими палеонтологами [5, 8, 9, 13—16, 20 и др.], но исследования этих вопросов в целом носят фрагментарный характер. В этих работах на основе детальных фи логенети-ческих исследований и с позиций системно-структурного анализа наиболее изученных групп табулят сделаны выводы о том, что параллельное развитие в разной степени проявляется в каждом их морфологическом признаке.

Основные результаты

В качестве примера ниже рассмотрены широко представленные и хорошо изученные в регионе (север западного склона Урала, поднятие Чернова) табуляты из отряда Syringoporida, которые обладают наиболее отчетливыми комплексами признаков. Характерной их особенностью является кустистый (фасцелоидный) тип полипняка, образованный цилиндрическими или цилиндропризматическими кораллитами, которые соединены между собой горизонтальными цилиндрическими трубками или пластинами, реже порами.

Различия между всеми таксонами сирингопорид зависят от пространственной упаковки кораллитов и соединительных трубочек. Ярким примером возникновения в разные периоды времени сходных по внешнему облику и строению колоний являются тетрапореллиды. Они характеризуются равномерной плотной упаковкой кораллитов со строгой вертикальной ориентировкой соединительных трубок, что приводит к образованию тетрагональной формы кораллитов. Эти морфологические особенности были характерны для тетрапоррелид в среднем ордовике, силуре, девоне и карбоне (роды Tetraporella Sokolov (O2—S1), Arcturia Wilson (O2), Tetraporinus Sokolov (S3—C1), Hayasakaia Lang, Smith get T. (C2—P1) (рис. 1). Виды рода Tetraporinus немногочисленны и имеют весьма ограниченный ареал. Они известны пока лишь в ниж нем карбоне Китая и встречены в силурийских и нижнекаменноугольных отложениях арктических областей России [10, с. 239]. В девонских отложениях представители этого рода описаны недавно [7]. Случаи приобретения таких же морфологических особенностей (равномерная плотная упаковка кораллитов с вертикальной ориентировкой соединительных трубок) представителями других групп сирингопорид довольно широко известны. Виды родов Troedssonites Sokolov и Syringoporinus Sokolov теряют округлость и обретают тетрагональные очертания кораллитов, когда соединительные трубки вертикально ориентированы.

Интересные сведения, касающиеся оригинального рода Armalites , можно встретить во многих монографических работах. И. И. Чудинова [13], впервые описавшая род из девонских отложений Кузбасса, основываясь на астогенетических исследованиях колоний, отнесла их к сирингопоридам (семейство Syringoporidae отряда Syringoporida). В. Н. Дубатолов [4] придерживается другой точки зрения и вместе с Syringolites , Roemerolites и Roemeriopora включает этот род в состав семейства Syringolitidae отряда Favositida. Род Armalites имеет кустистый тип колонии, цилиндрические кораллиты, воронковидные днища и соединительные трубки. В некоторых случаях наблюдаются участки колонии, где кораллиты близко расположены друг к другу, иногда соприкасают-

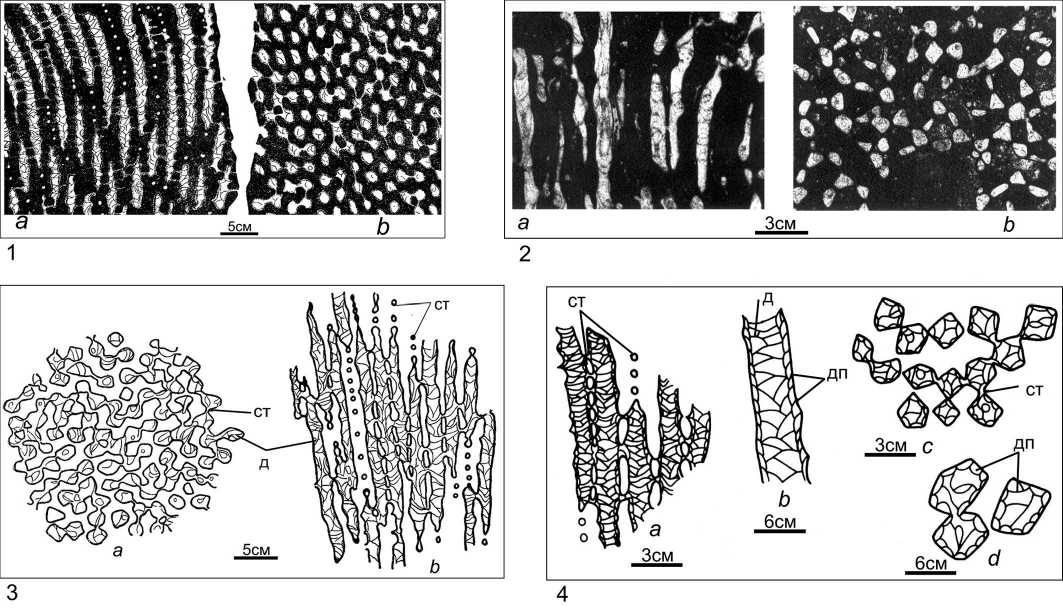

Рис. 1. Примеры параллельного развития табулят семейства Tetraporellidae. 1 — Tetraporinus wittenburgi Sokolov; силур о. Вайгач: а — продольное сечение, b — поперечное сечение (фото Б. С. Соколова, 1955); 2 — Tetraporinus syvjuensis Lukin, средний девон Приполярного Урала: а — продольное сечение, b — поперечное сечение; 3 — Tetraporinus singularis Sokolov, нижний карбон Таймыра: а — поперечное сечение, b — продольное сечение (по Б. С. Соколову, 1947); 4 — Hayasakaia elegantula (Yabe et Hayasaka), нижняя пермь Китая: а — поперечное сечение, b — то же, отдельный кораллит; c, d — продольное сечение (по Б. С. Соколову, 1955); ст — соединительные трубки, д — днища, дп — диссипименты

Fig. 1. Examples of parallel development of tabulates of Tetraporellidae family. 1 — Tetraporinus wittenburgi Sokolov; Silurian of Vaigach Island: a — longitudinal section, b — cross section (photo by B. S. Sokolov, 1955); 2 — Tetraporinus syvjuensis Lukin, Middle Devonian of the Subpolar Urals: a — longitudinal section, b — cross section; 3 — Tetraporinus singularis Sokolov, Lower Carboniferous of Taimyr: a — cross section, b — longitudinal section (according to B. S. Sokolov, 1947); 4 — Hayasakaia elegantula (Yabe et Hayasaka), Lower Permian of China: a — cross section, b — the same, separate corallite; c, d — longitudinal section (according to B. S. Sokolov, 1955); ст — connecting tubes, д — bottoms, дп — dissipiments ся, обретают округло-полигональное поперечное сечение и где кроме соединительных трубок развиты стенные поры. Именно такими признаками они схожи с фавози-тидами, которые характеризуются полигональными кораллитами с хорошо развитыми порами и горизонтальными, реже воронковидными, днищами. Эти конвергентные (или гомеоморфные) признаки послужили для В. Н. Дубатолова основанием отнести Armalites к фаво-зитидам. Напротив, Б. В. Преображенский [8] отмечает, что различия между Syringolites, Roemerolites, Roemeriopora и всеми сирингопоридами зависят от пространственной упаковки кораллитов и соединительных трубок, они образуют нормальный полиморфический ряд, построенный по единому закону, и должны рассматриваться в отряде Syringoporida. Однако И. И. Чудинова полагает, что роды семейства Roemeriidae (отряд Favositida) имеют конвергентное сходство с сирингопоридами, которое проявляется лишь на геронтической стадии астоге-неза колоний. Тем временем Хилл [17] все перечисленные выше таксоны фавозитид и сирингопорид рассматривает в составе одного отряда Auloporida, где также не принимаются во внимание явления гомеоморфии и конвергентного сходства разного уровня таксономических признаков (рис. 2). Еще один пример сходства сирингопорид и аулопорид можно наблюдать в венлоке поднятия Чернова. Впервые вид Syringoporinus aseptata был описан В. Ф. Барской [1] из коллекции табулят, собранных Г. А. Черновым в 1961 г. на руч. Безымянном (поднятие Чернова). По строению полипняка, форме кораллитов и сирингопороидному типу днищ она отнесла его к роду Syringoporinus в составе семейства Syringoporidae отряда Syringoporida. При этом она отметила: «Соединительные трубки настолько редкие, что изучить их не удалось» [1]. Как было указано выше, сирингопориды обладают рядом характерных черт: кустистой формой колонии, цилиндрическими, большей частью не соприкасающимися кораллитами, а также соединительными образованиями, имеющими вид трубок или пластин, и преимущественно воронкообразными днищами с осевыми каналами или без них. По типу соединительных образований сирингопориды четко отличаются от других отрядов табулят, у которых в основном развиты соединительные поры.

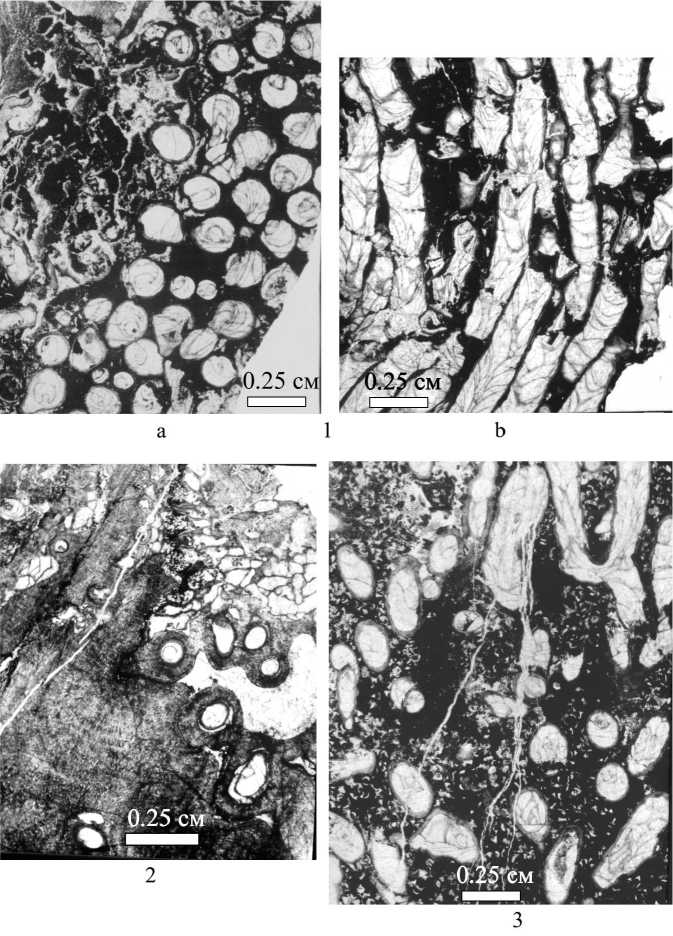

В 2010 г. при детальном изучении разреза Безымянного особое внимание нами было уделено пласту известняка, заключающему многочисленные остатки табулят, отнесенных к виду Syringoporinus aseptata (рис. 3). В результате было установлено, что представители этого вида не образуют типичных полипняков, а встречаются в виде скоплений многочисленных трубчатых кораллитов, несколько увеличивающихся в диаметре по мере их роста. Они переплетаются между собой, разветвляются, часто обрастают развитые здесь же колонии строматопоро-идей и табулят. На некоторых участках они плотно прилегают друг к другу и ориентированы вертикально, однако никакие соединительные образования между кораллитами не обнаруживаются. В некоторых случаях наблюдается врастание кораллитов в ценостеумы строматопороидей.

Сирингопороидный облик кораллитов, отсутствие соединительных образований и наличие воронкообразных днищ с осевым каналом, пересеченным горизонтальными диафрагмами, сближают обсуждаемый вид с родом Aulocystella из отряда Auloporida, а отличают от него лишь частое боковое почкование и отсутствие септальных образований. Сомнение в принадлежности остатков данного вида к роду Syringoporinus выражала в свое время И. И. Чудинова [14].

На основе приведенных выше данных было предложено сохранить видовое название исследованного таксона, но по такому важному признаку, как отсутствие соединительных образований, отнести его к роду Aulocystella , принадлежащему к семейству Aulocystidae отряда Auloporida [6].

Выводы

Приведенные примеры хорошо показывают, что морфологические признаки табулят взаимно подчинены друг другу и должны учитываться при отнесении тех или иных структурных особенностей к рангам видового, родового, семейственного или отрядного уровней. Приведенные в работе результаты исследований явлений параллелизма и гомеоморфии в эволюции кораллов, как и весь мировой опыт палеонтологии, свидетельствуют о широком распространении этих процессов в эволюции биоты в целом.

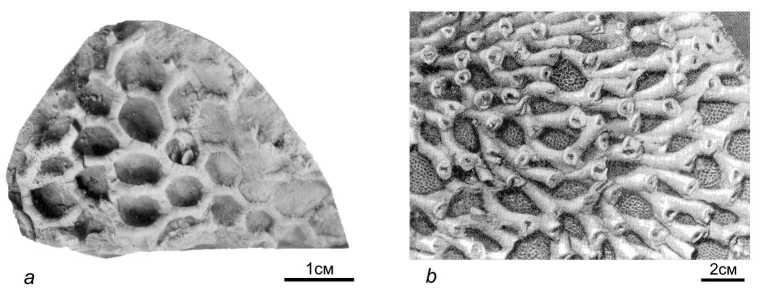

Рис. 2. Конвергентное сходство сирингопорид и аулопорид: а — Syringopora fragilis Sokolov; верхний девон Тимана; начальная стадия роста колонии — базальная сетка, очень напоминает колонию Aulopora. Кораллиты поднимаются от сетки вертикально и в отличие от аулопор имеют соединительные трубки. Вид снизу; b — Aulopora cyclostoma Sokolov, верхний карбон Подмосковья; неправильно-сетчатая колония (фото Б. С. Соколова, 1955)

Fig. 2. The convergent similarity of syringoporides and auloporides. a — Syringopora fragilis Sokolov; Upper Devonian of Timan; the initial stage of colony growth — basal network, very similar to the Aulopora colony. Corallites rise vertically from the grid and, unlike aulopores, have connecting tubes. Bottom view; b — Aulopora cyclostoma Sokolov, Upper Carboniferous of the Moscow Region; irregular reticular colony (photo by B. S. Sokolov, 1955)

Рис. 3. Aulocystella aseptata (Barskaja, 1967); поднятие Чернова, р. Падимейтывис, руч. Безымянный; нижний силур, венлокский ярус: 1 — продольное ( а ) и поперечное ( b ) сечения колонии, обр. 147; 2 — вросшие в ценостеум строматопороидей кораллиты, поперечное сечение, обр. 148; 3 — боковое ответвление от материнского кораллита в верхнем правом углу снимка, обр. 149

Fig. 3. Aulocystella aseptata (Barskaja, 1967); Chernov uplift, Padimeytyvis River, Bezymyanny Brook; Lower Silurian, Wenlockian: 1 — longitudinal ( a ) and transverse ( b ) section of the colony, sample 147; 2 — corallites, stratomatoporoid, ingrown into the cenosteum, cross section, sample 148; 3 — lateral branch from the maternal corallite in the upper right corner of the image, sample 149

Список литературы Параллелизмы и гомологическая изменчивость среди табулят

- Барская В. Ф. Силурийские сирингопориды с поднятия Чернова (северо-восточная часть Большеземельской тундры): Геолого-геохимический сборник // Ученые записки НИИГА. 1967. № 262. С. 126-135.

- Воробьева Э. И. Морфофункциональный подход в палеонтологии // Палеонтол. журнал. 2007. № 4. С. 3-15.

- Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М.: Советская наука, 1947.

- Дубатолов В. Н. Позднесилурийские и девонские табуляты, гелиолитиды и хететиды Кузнецкого бассейна. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 194 с.

- Лелешус В. Л. Параллелизм в эволюции табулят // Доклады АН ТаджССР. 1972. Т. XV. № 1. С. 42-45.