Парамагнитные свойства и структура пелоидопрепаратов гуминовой природы

Автор: Агапов А.И., Катунина Е.Е.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Коррекция экологического неблагополучия. Продукты питания

Статья в выпуске: 1-8 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Для получения наиболее полной информации о свойствах гуминовых веществ лечебных грязей предложен метод электронного парамагнитного резонанса, основанный на явлении резонансного поглощения энергии парамагнитной системой. В результате проведенного исследования были определены количества парамагнитных центров для гуминовых веществ.

Гуминовые кислоты, электронного парамагнитного резонанса спектроскопия, свободные радикалы

Короткий адрес: https://sciup.org/148199209

IDR: 148199209 | УДК: 615.32.838.7:547.992.2:543.063

Текст научной статьи Парамагнитные свойства и структура пелоидопрепаратов гуминовой природы

В настоящее время на фоне снижения иммунного статуса населения, связанного с ухудшением социально-экономической и экологической обстановок, одним из перспективных направлений в медицинской и фармацевтической науках является изыскание эффективных лекарственных средств на основе природных биологических соединений. В этой связи наше внимание привлекли низкоминерализованные иловые сульфидные грязи, фармакологические свойства которых обусловлены содержанием биологически активных веществ гуминового ряда. К таковым относятся гуминовые, гиматомелановые кислоты, фульвокислоты и суммарный препарат.

Гуминовые вещества (ГВ) – это совокупность биотермодинамически устойчивых соеди- нений, образующихся в процессе разложения и трансформации растительных и животных остатков, не имеющих аналогов в живых организмах и отличающихся тёмной окраской, полидисперсностью, высокими молекулярными массами (Zimmermann W., 1989). Спецификой гуминовых веществ является стохастический характер, обусловленный особенностями их образования в результате естественного отбора устойчивых структур. Как следствие, к фундаментальным свойствам гуминовых веществ относятся нестехиометричность состава, нерегулярность строения, гетерогенность структурных элементов и полидисперсность. Реально отражает состав и свойства гуминовых веществ блок-схема, предложенная Д.С. Орловым в 1993 г. (рис. 1).

Рис. 1. Схема строения структурной ячейки гуминовой кислоты

Любые ГВ содержат большой набор функциональных групп, они полифункциональны.

Их молекулы содержат карбоксильные группы СООН, фенольные – ОН, хинонные =С=0 группы, аминогруппы – NH2 и др. Их количество, во-первых, велико, во-вторых, они распределены неравномерно по молекулам различного размера, и даже молекулы одного размера могут различаться по содержанию функциональных групп. Установлено, что пелоидопрепараты низкоминерализованных иловых сульфидных грязей относятся к классу IV токсичности, обладают противовоспалительной, антиоксидантной, иммунофермент-ной активностями [1, 2]. На основании результатов элементного анализа гуминовых веществ можно считать, что имеет место окисленный характер фульвокислот и суммарного препарата, о чем свидетельствует положительная величина окисленности +0,20 и +0,18 соответственно. Группа гиматомелановых кислот характеризуется превалированием восстановительных свойств, так как степень окисленности имеет значение ^0,53. Количественная характеристика степени бензоид-ности, являющейся по нашему мнению объективным групповым признаком, показывает, что фульвокислоты представлены менее конденсированными структурами со степенью бензоидности около 7%. В гиматомелановых кислотах данный показатель составляет 17%. Наиболее развиты ароматические структуры в молекулах гуминовых кислот и составляют 39,6%, что на четверть превышает таковые у гуминовых кислот озера Тамбукан (Кавказские минеральные воды).

Одним из диагностических критериев при стандартизации гумусовых. кислот является значение коэффициента цветности Е4: Е6. Эта величина не зависит от концентрации веществ и определяется структурой. По нашим данным, увеличение коэффициента цветности для растворов гуминовых веществ происходит в следующей последовательности: гуминовые кислоты – суммарный препарат – гиматомелановые кислоты – фульво-кислоты. Гуминовые кислоты наиболее конденсированы из данного ряда, и значение коэффициента цветности составляет 2,42; фульвокислоты, напротив, являются менее конденсированными.

Гуминовые, гиматомелановые, фульво-кислоты и суммарный препарат имеют в целом однотипные ИК-спектры, свидетельствующие о родстве этих веществ друг с другом и с другими биосферными объектами. Несмотря на сходство ИК-спектров, наблюдается различие. Фульвокислоты имеют максимальную интенсивность полос в области поглощения спиртовых гидроксилов и простых эфиров. Для гиматомелановых кислот характерна наибольшая насыщенность метильных групп. Интенсивность полосы поглощения, характеризующая ароматическую структуру гумусовых кислот возрастает в следующей последовательности: фульвокислоты – суммарный препарат – гиматомелановые – гуминовые кислоты. В 1H-ЯМР-спектрах гуминовых веществ можно различить сигналы протонов уг- леродного скелета, ароматических систем (CAr-H), протонов карбогидратных, спиртовых и метоксильных фрагментов (CHn-O), алифатических в α-положении к карбоксильной группе или ароматическому кольцу (α-CHn) и алифатических, находящихся к указанным группам не ближе, чем в β-положении. В последнее время многие ученые пришли к выводу, что парамагнетизм гуминовых веществ биосферы является их функциональным свойством.

Цель нашей работы: проследить, имеет ли место зависимость между структурой исследуемых веществ и количеством в них свободных радикалов.

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – один из молодых методов исследования. Явление ЭПР экспериментально обнаружено в 1944 г. Е.К. Завойским. ЭПР – один из основных прямых методов обнаружения и определения свободных радикалов по количеству парамагнитных центров.

Материалы и методы. Материалом исследования служили образцы гуминовых, гиматомелановых кислот, фульвокислот и суммарного препарата, выделенные и очищенные по оригинальной методике, разработанной на кафедре общей, бионеорганической и биоорга-нической химии Самарского государственного медицинского университета (патенты РФ № 2028149 от 09.02.1995 г., № 2043107 от 10.09.1995 г.). ЭПР-спектры препаратов гуминовых веществ регистрировали на спектрометре электронного парамагнитного резонанса, изготовленного ООО «Физэлектрон-прибор» (г. Самара) с рабочей частотой 9,3 ГГц при величине тока модуляции 0,10А, кроме фульвокислот, для которых значение тока модуляции составило 0,75 А. В качестве стандарта использовался дифенилпикрил-гидразил (С 6 Н 5 ) 2 -N-N-C 6 H 5 (N0 3 ) 2 , состоящий на 100% из радикалов и у которого на 3,5 ВЭ2 приходится 4,8-1015 КПЦ.

Величину g-фактора рассчитывали по следующей формуле:

1 8 = --V- V= --5--- Я H Н « ■' '4

где g – фактор спектроскопического расщепления, зависящий от орбитального и спинового квантовых чисел, ^– частота излучения, пропускаемого через образец, Гц; H 0 – напряженность магнитного поля, Э; ß – магнетон Бора, 9,3.10-21Дж/Тл; h – постоянная Планка, 6,626.10-34Дж/Гц.

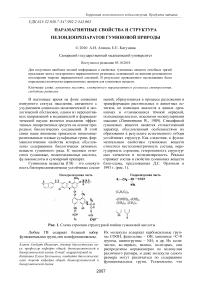

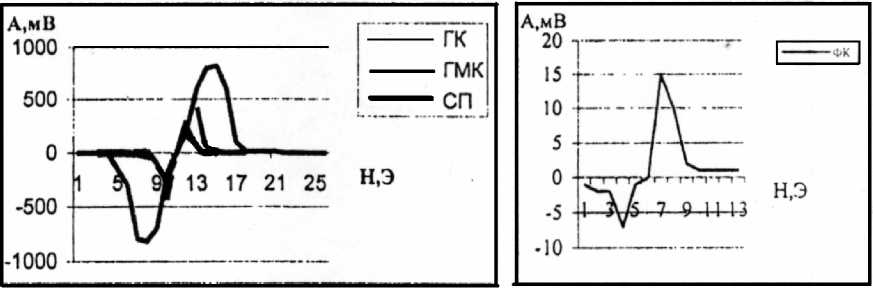

Рис. 2. ЭПР-спектры гуминовых веществ

Результаты и обсуждение. ЭПР-спект-ры гуминовых веществ представленны на рис. 2, из которых следует, что для ряда гуминовых веществ характерно наличие парамагнитных центров со значением g-фактора, равным 2,00. Как известно, данная величина g-фактора определяется наличием в молекуле свободных радикалов, обусловленных сильно делокализованным электронным облаком. Данные, полученные в ходе эксперимента, были сведены в таблицу:

Таблица. Характеристики ЭПР-спектров гуминовых веществ

|

Образец |

ΔН, Э |

А, мВ |

S, BЭ2 |

КПЦ*10-15 на 1 г образца |

|

ГК |

5,0 |

1640 |

35,2 |

600,0 |

|

ГМК |

5,0 |

875 |

21 |

414,3 |

|

суммарный препарат |

4,5 |

448 |

8,6 |

147,5 |

|

Фульвокилоты (при I M =0,75A) |

12,5 |

22 |

2,7 |

46,3 |

Примечание: АН - расстояние между пиками ЭПР-спектра; А - амплитуда ЭПР-спектра; S - интервал ЭПР-спектра; КПЦ – количество парамагнитных центров

Наиболее развиты ароматические структуры в молекулах гуминовых кислот, они составляют 33,0-39,6%, чем можно объяснить наибольшее количество парамагнитных центров в выбранном нами ряду веществ. Фульво-кислоты представлены менее конденсированными структурами, в которых степень бензо-идности не превышает 7% и число свободных радикалов для них составляет 46,3-1015. В гиматомелановых кислотах бензоидные структуры составляют 17-21%, а количество парамагнитных центров – 414,3-1015.

Выводы: в зависимости от степени кон-денсированности изменяется количество свободных радикалов в исследуемых веществах. Наибольшее значение данной величины наблюдается у гуминовых кислот как наиболее поликонденсированных из представленных образцов, в противоположность им наименьшее значение КПЦ имеют фульвокислоты с меньшим содержанием ароматических структур. Возрастание величины сигнала в ряду: фульво-кислоты – суммарный препарат – гимато-мелановые кислоты – гуминовые кислоты доказывает влияние увеличения системы с сопряженными связями на данный показатель и указывает на корреляционное соотношение структура-свойство.

Список литературы Парамагнитные свойства и структура пелоидопрепаратов гуминовой природы

- Способ получения препарата для физиотерапии: пат. Рос.Федерация/А.И. Агапов, Н.П. Аввакумова. -№ 5055296; заявл. 20.07.92; опубл. 10.09.95 г.//Бюлл. № 25. 6 с.

- Агапов, А.И. Специфические органические вещества как источник пелоидопрепаратов гуминового ряда. Автореф. дис., д-ра. биол. наук. -Самара, 1999. 46 с.

- Блюменфельд, Л.А. Применение электронного парамагнитного резонанса в химии/Л.А. Блюменфельд, В.В. Воеводский, А.Г. Семенов. -Новосибирск: СО АН СССР, 1962. 300 с.

- Блюменфельд, Л.А. Электронный парамагнитный резонанс/Л.А. Блюменфельд, А.Н. Тихонов//Соросовский образовательный журнал. 1997. №9. С. 91-99.

- Перминова, И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств ГСК: Автореф. дис. д-ра. хим. наук. М.,2000. 50 с.