Параметры сорбции свинца техногенным песком

Автор: Сосорова Солма Батожаргаловна, Цыремпилов Энхэ Галсанович, Болонева Людмила Николаевна, Лаврентьева Ирина Николаевна, Убугунов Василий Леонидович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 3 (12), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статических условиях проведены исследования адсорбции свинца техногенным песком на территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (Республика Бурятия). В эксперименте по адсорбции использовалась серия суспензий, из которых через фиксированные промежутки времени отбирались аликвоты для определения в них концентрации ионов свинца методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Определены основные параметры уравнений Ленгрюма и Фрейндлиха. Установлено, что модель Ленгрюма описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации. Рассчитанные параметры сорбции свинца позволяют количественно оценить поглотительную способность песка. Полученные данные показывают способность песка поглощать и депонировать до 80% техногенных выбросов свинца при его концентрации в исходном растворе не более 0,5 ммольл-1. Процесс сорбции ионов свинца техногенным песком протекает быстро, равновесие достигается после 24 часов контакта. Основная часть поглощенных ионов свинца (около 7,77-98,85%) переходит из раствора в песок в течение первых 30 минут взаимодействия в зависимости от его исходной концентрации в растворе. Скорость сорбции свинца непостоянна и максимальна первые минуты. Кинетическая модель псевдовторого порядка описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации (R2= 0,9918-1,0). Из зависимости данного уравнения можно сделать вывод о том, что сорбции ионов свинца лимитируется стадией химической реакции.

Свинец, кинетика адсорбции, песок, константа скорости, уравнения фрейндлиха, ленгрюма, второго псевдопорядка

Короткий адрес: https://sciup.org/148317153

IDR: 148317153 | УДК: 631.414.3 | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-3-74-85

Текст научной статьи Параметры сорбции свинца техногенным песком

Развитие добычи полезных ископаемых привело к образованию больших объемов отходов горно-обогатительного производства: пустых пород, хвостов обогащения и т. д. С каждым годом количество их возрастает, занимая огромные территории, что влечет нарушение ландшафта и загрязнение окружающей среды различными соединениями, в том числе свинцом.

Соединения свинца обнаруживаются во всех природных компонентах и благодаря своей подвижности подвергаются различным физико-химическим процессам. Поскольку соединения свинца являются токсичными, важно исследовать механизмы сорбционно-десорбционного процесса между ионами свинца и почвами, грунтами, песками, распространенными на территориях, испытывающих антропогенный пресс.

И. А. Родькина с соавторами [2009] отмечает, что при изучении сорбции тяжелых металлов (ТМ) песчаным грунтам до сих пор не уделялось достаточно внимания исследователей, так как считается, что кварцевые пески не способны сорбировать какое-либо вещество. При этом не рассматривается роль, которую могут играть природные осадочные минералы, находящиеся на их поверхности в небольшом количестве.

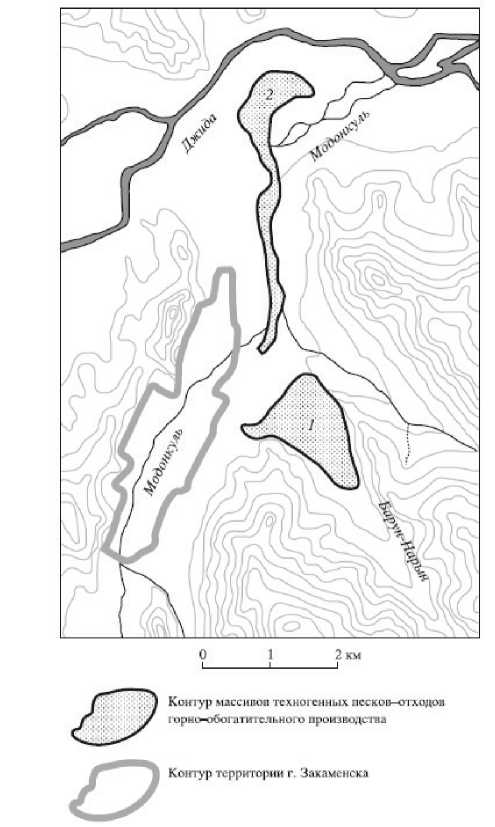

В литературных источниках отсутствуют данные об исследовании параметров сорбции свинца техногенными песками, сформированными на территории Республики Бурятия, в частности на территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, расположенного в окрестностях г. Зака-менска Республики Бурятия, функционировавшего более 60 лет и в настоящее время законсервированного. Здесь сосредоточены отходы обогащения молибденитовых и сульфидно-гюбнеритовых руд, общая масса которых составляет около 44,5 млн т, складированных в два хвостохранилища, являющиеся источником за- грязнения окружающей среды [URL: , 2019; Смирнова О. К., Сара-пулова А. Е. 2016].

По мнению Л. А. Жукова, Н. В. Гуламова, И. В. Глебова [2008], зная сорбционные особенности почвы, можно решать вопросы экологического мониторинга, рекультивации территорий, загрязненных ТМ, внесения веществ-инактиваторов для прочной фиксации ионов ТМ в почве. Поэтому изучение закономерностей поведения ТМ в почве и выявление факторов, влияющих на эти процессы, имеет важное агроэкологическое значение [Алексеев, 1987].

Цель исследования — определение параметров сорбции катионов свинца техногенным песком на территории деятельности Джидинского вольфрамо-молибде-нового комбината.

Объекты и методы

Объектом исследования явился верхний слой техногенных песков Джидин-ского вольфрамо-молибденового месторождения. Географические координаты: 50°25’00,9’’с. ш., 103°18’02,5’’ в. д. H–1032 м над ур. м., Закаменский район РБ, окрестность г. Закаменска, пойма р. Модонкуль.

Большая часть техногенных песков сосредоточена в Барун-Нарынском хвостохранилище, которое формировалось намывным способом. Техногенные пески этого хвостохранилища дренируются одноименным ручьем, впадающим в р. Модонкуль — правый приток р. Джиды, притока р. Селенги, питающей оз. Байкал (рис. 1).

Сезонные стоки и эоловый снос с хвостохранилища характеризуются повышенным содержанием элементов, входящих в состав руды (табл. 1).

Таблица 1

Содержание металлов, мг/кг, в донных отложениях сезонных стоков хвостохранилища и р. Модонкуль

|

Пункт отбора проб |

Zn |

Pb |

Cu |

Cd |

|

100 м |

520–780 |

230–650 |

125–355 |

0,5–2,9 |

|

640(29) |

480(36) |

205(32) |

1,7(23) |

|

|

200 м |

430–720 |

170–567 |

92–284 |

0,5–2,4 |

|

560(25) |

356(34) |

187(32) |

1,3(23) |

|

|

500 м |

390–640 |

92–260 |

67–266 |

0,32–1,2 |

|

512(27) |

168(35) |

148(38) |

0,98(21) |

|

|

р. Модонкуль |

310–565 |

81–142,6 |

56–156,6 |

0,16–0,98 |

|

490(28) |

122,4(34) |

126,2(34) |

0,52(22) |

Примечание: в числителе — минимальные и максимальные, в знаменателе — среднее, в скобках — коэффициент вариации в % [Хажеева, 2014].

Такими элементами являются Zn, Pb, Cu и Cd, определяющие геохимическую специализацию руд и отходов их переработки. Содержание изученных металлов в донных отложениях р. Модонкуль превышает фоновые уровни рек бассейна Селенги в 2–7 раз.

Рис. 1. Схема размещения техногенных песков на территории Джидинского волфрамо-молибденового комбината: 1 — хвостохранилище отходов переработки сульфидно-вольфрамовых руд руч. Барун-Нарын, 2 — дельтовые залежи р. Модонкуль (приводится по [Дорошкевич, Бардамова, 2016])

Опыты по сорбции проводили в статических условиях при соотношении твердой и жидкой фаз, равном 1:10, и температуре 293±1 К из водных растворов нитрата свинца с различными начальными концентрациями ионов свинца в диапазоне от 0,1 до 10 ммоль·л-1. При перемешивании и отстаивании заданное время составляет от 30 до 1 440 мин. Затем растворы отделяли от почвы фильтрованием (бумажный фильтр «синяя лента») и определяли в нем текущую концентрацию свинца. Концентрацию ионов свинца определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектрофотометре «ICPE-9000 Shimadzu».

Растворы нитрата свинца заданной концентрации готовили растворением точных навесок Pb(NO3)2 квалификации «ч. д. а.» в дистиллированной воде.

Количество поглощенных ионов свинца рассчитывали по формуле:

(Сипс-Сравн )V _ (Сипс-Сравн )V m m

где A— величина адсорбции, ммоль∙кг-1;

Сисх. — исходная концентрация иона металла в растворе, ммоль·л-1;

Сравн. — концентрация иона металла в растворе в равновесном состоянии, ммоль·л-1;

V — объем раствора, л;

m — масса сорбента, кг.

Степень извлечения ионов металлов (α, %) определили по формуле:

_ (СнСІ- Cjuja )100 CCncx-C^aa ) L00

, %.

Коэффициент межфазного распределения (Kd, л/г) находили следующим образом:

Kd = (

где m — масса сорбента, г.

Для оценки сорбционных свойств полученную изотерму анализировали в соответствующих координатах уравнения Ленгмюра и эмпирического уравнения Фрейндлиха.

Уравнение Ленгмюра [Фролов, 1982]:

=^^-+^^

^ ^ АтиКсАптахКс AmaxAniax где Аmax — максимальная сорбционная емкость, которая характеризует поглотительную способность сорбента, ммоль∙кг-1;

KL — константа адсорбционного равновесия, характеризующая сродство адсорбата к сорбенту, л∙ммоль-1.

Логарифмическую форму уравнения Фрейндлиха применяли для построения линейной зависимости lg А — lg Cравн. и графического определения параметров KF и : nn lgA=lgKF+- ;lgCp_, (5)

где KF — константа равновесия уравнения Фрейндлиха, относящаяся к сорбционной емкости;

— параметр, указывающий на интенсивность взаимодействия сорбент — сорбат.

Для расчета константы сорбции использовали модель псевдовторого порядка Хо и Маккея [Ho Y. S., 2006]. В интегрированной форме это уравнение может быть представлено следующим образом:

где k 2 — константа скорости адсорбции псевдо-второго порядка, кг/ ммоль∙мин;

А, Аравн. — количество поглощенного ионов металла в момент времени t и состоянии равновесия, ммоль∙кг-1.

Результаты и обсуждение

Характер распределения ионов ТМ, в том числе и свинца, определяется, прежде всего, свойствами песка (табл. 2).

Таблица 2

Показатели свойств техногенного песка

|

Глубина, см |

Содержание фракций, % |

рН водный |

Обменные катионы, мг-экв/100 г |

Гумус, % |

P2O5 |

K 2 O |

Валовое содержание Pb, мг/кг |

||

|

< 0,001 |

<0,01 |

Ca2+ |

Mg2+ |

мг/100 г |

|||||

|

0 -15(17) |

2 |

3 |

3,8 |

4,9 |

2,4 |

0,1 |

17,5 |

7,5 |

304 |

С. Г. Дорошкевич, И. В. Бардамовой установлено, что техногенные пески хвостохранилища отходов переработки сульфидно-вольфрамовых руд (руч. Барун-Нарын) и переотложенные в дельте р. Модонкуль по содержанию токсичных элементов относятся к экологически чрезвычайно опасной категорий [Дорошкевич, Бардамова, 2016]. Их фитотоксичность в отношении пророщенных на них растений различна. Так, пески хвостохранилища руч. Барун-Нарын относятся к II (высокому) классу токсичности, а пески дельтовой залежи р. Модонкуль — к IV (низкому) классу токсичности.

По нашим расчетам суммарное загрязнение исследуемых песков относительно 7 элементов (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn,), имеющих предельно-допустимые и ориентировочно-допустимые концентрации, равняется Zc=29 и уровень загрязнения оценивается как средний.

Тяжелые металлы в техногенных песках оказывают влияние и на содержание их в почвенном покрове прилегающей территории. Так, результаты экологогеохимической оценки почвенного покрова в районе Джидинского вольфрамомолибденового комбината по данным [Иванова, Куклина, 2016] показали превышение ПДК по никелю в 3–5, меди — 1,5–3, свинцу — 1,5–10, цинку — 2, кобальту — 3 раза.

По данным О. К. Смирновой, А. Е. Сарапуловой, свинец во всех исследованных ими образцах техногенных песков и в пробе почвы концентрируется в ионообменной форме, карбонатной фракциях и фракции оксидов железа и марганца [Смирнова, Сарапулова, 2008].

Результаты количественного определения валового содержания свинца в техногенном песке показывают, что его концентрация превышает имеющиеся ПДК почти в 10 раз и кларк в почве в 19 раз. Содержание подвижной формы составляет 9,1 мг/кг.

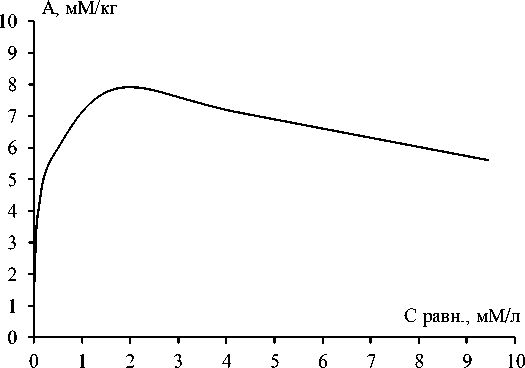

На основании полученных экспериментальных данных по сорбции свинца исследуемым песком нами построена изотерма сорбции (рис. 2).

Как видно на рис. 2, при увеличении равновесной концентрации раствора угол наклона кривой уменьшается. Снижение углов наклона кривых фактически отражает льствует о том, что азе почв уменьшае еделения ионов сви Сисх.= 0,1 ммоль·л-1)

Рис. 2. Изотерма сорбции свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2

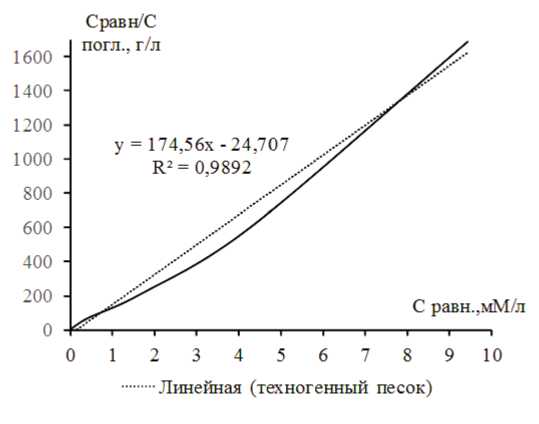

Рис. 3. Изотерма поглощения свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2 в координатах уравнения Ленгрюма

Также с ростом равновесной концентрации снижается степень извлечения из раствора свинцаот 98,7% (Сисх.=0,1 ммоль·л-1) до 5,6% (Сисх.= 10 ммоль·л-1).

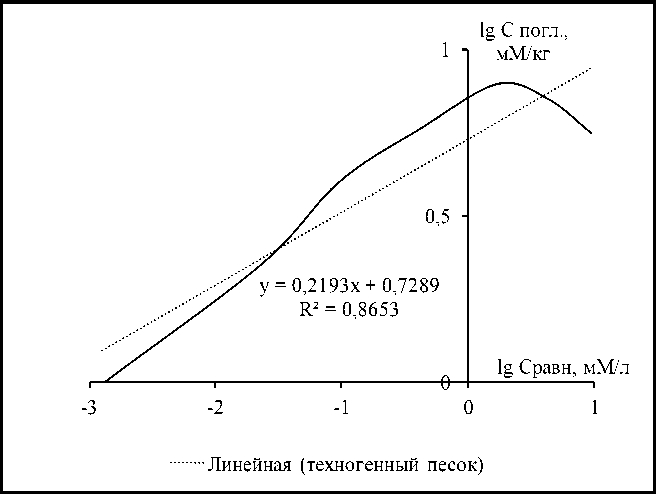

Адсорбция свинцана поверхности исследуемого техногенного песка в изученном диапазоне исходных концентраций (0,1–10,0 ммоль∙л-1) описывается изотермой Ленгмюра и Фрейндлиха (рис. 3, 4).

Для расчета параметров сорбции полученные данные были представлены в виде изотермов в линеаризованной форме (рис. 3, 4).

Рис. 4. Изотермы поглощения свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2 в координатах уравнения Фрейндлиха

Нами были рассчитаны такие параметры сорбции, как Аmax, KL, KF, , R2 (табл. 3).

Таблица 3

Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха сорбции свинца техногенным песком

|

Уравнение Ленгмюра |

Уравнение изотермы Фрейндлиха |

||||

|

Аmаx, ммоль·кг-1 |

KL, л·ммоль-1 |

R2 |

KF, л·кг-1 |

1 11 |

R2 |

|

5,727 |

7,069 |

0,9892 |

5,357 |

0,2193 |

0,8653 |

Значения коэффициентов аппроксимации (R2), приведенные в табл. 3, показывают, что сорбция свинца наилучшим образом описывается моделью Ленгмюра.

Анализ табл. 3 показывает, что исследуемый песок характеризуется неоднородностью сорбционных центров и низкой сорбционной емкостью по отношению к свинцу.

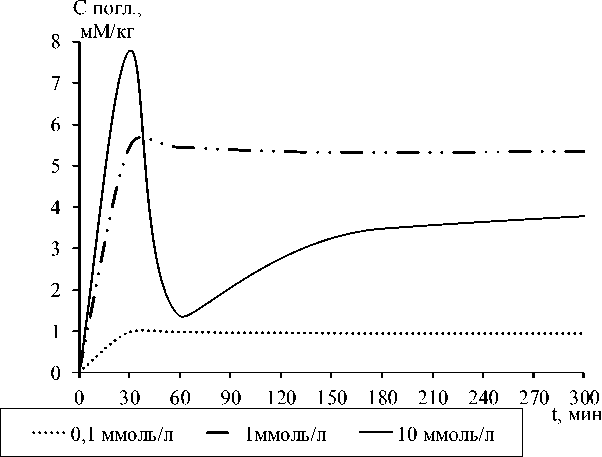

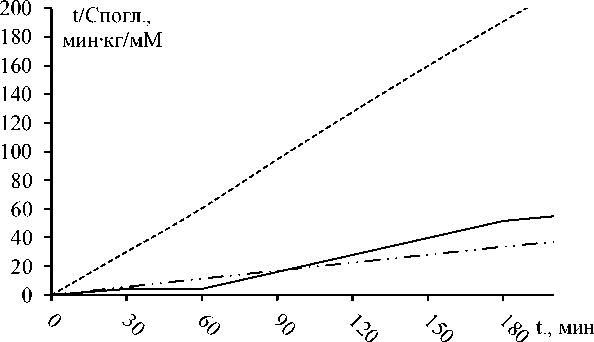

Кинетика сорбции описывает течение химических процессов во времени и дает возможность теоретически интерпретировать механизм сорбции. Кинетические кривые адсорбции свинца исследуемым песком показаны на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Кинетическая кривая сорбции свинца техногенным песком

0,1ммоль/л 10 ммоль/л 1,0 ммоль/л

Рис. 6. Кинетика сорбции свинца техногенным песком в координатах уравнения псевдовторого порядка

Из рис. 5 и данных табл. 4 видно, что в первые 30 мин взаимодействия происходит адсорбция иона свинца песком с максимальной скоростью.

В данном временном интервале песком поглощается около 7,77–98,85 % свинца в зависимости от его исходной концентрации в растворе. Затем с течением времени наблюдается обратный процесс — переход металла из песка в фильтрат, и степень адсорбции снижается незначительно. Скорость поглощения свинца песком непостоянна и со временем постепенно убывает (табл. 4).

Из полученных зависимостей видно, что равновесие в системе «ион металла — почва» в основном достигается после 24 часов контакта.

Таблица 4

Кинетические параметры адсорбции свинца техногенным песком при различных исходных концентрациях в уравнении псевдовторого порядка

|

Исходная концентрация ионов Pb2+, ммоль/л |

Константы скорости адсорбции, k, кг∙ммоль-1∙мин-1 |

Время установления адсорбционного равновесия, мин |

Время контакта, мин |

Степень извлечения, % |

|

0,1 |

28,7694 |

1440 |

30 |

98,85 |

|

0,2874 |

60 |

98,92 |

||

|

0,1807 |

180 |

95,75 |

||

|

0,5192 |

1440 |

98,73 |

||

|

1,0 |

0,0916 |

1440 |

30 |

54,30 |

|

0,0465 |

60 |

54,39 |

||

|

0,0108 |

180 |

53,07 |

||

|

0,0304 |

1440 |

57,77 |

||

|

10,0 |

0,0213 |

1440 |

30 |

7,77 |

|

0,0010 |

60 |

13,61 |

||

|

0,0179 |

180 |

3,48 |

||

|

0,0123 |

1440 |

5,60 |

Заключение

Рассчитанные параметры сорбции свинца позволяют количественно оценить поглотительную способность песка. Установлено что, модель Ленгрюма описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации. Полученные данные показывают способность песка поглощать и депонировать до 80% техногенные выбросы ионов свинца при его концентрации в исходном растворе не более 0,5 ммоль·л-1.

Процесс сорбции ионов свинца техногенным песком протекает быстро, равновесие достигается после 24 часов контакта. Основная часть поглощенных ионов свинца переходит из раствора в песок в течение первых 30 минут.

Кинетическая модель псевдовторого порядка описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации (R2= 0.9918– 1.0). Из зависимости данного уравнения можно сделать вывод о том, что процесс сорбции ионов свинца лимитируется стадией химической реакции.

Список литературы Параметры сорбции свинца техногенным песком

- Алексеев Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. 142 с.

- Дорошкевич С. Г., Бардамова И. В. Фитотоксичность лежалых отходов обогащения сульфидно-вольфрамовых руд Джидинского месторождения (западное Забайкалье) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2016. № 3. С. 241-251.

- Жукова Л. А., Гуламова Н. В., Глебова И. В. Основные закономерности кинетики сорбции ионов циркония серыми лесными почвами Центрального Черноземья // Известия ТСХА. 2008. Вып. 2. С. 25-31.

- Иванова О. А., Куклина Т. С. Экологические последствия добычи вольфрамовых руд (на примере Закаменского района Республики Бурятия // Известия Сибирского отделения РАЕН. Секция наук о земле. 2016. № 3. С. 95-101.

- Решение экологических проблем территории Джидинского вольфрамо-молибденового комбината [Электронный ресурс]. URL: https://vuzlit.ru/705392/reshenie_ekologicheskih_ problem_territorii_dzhidinskogo_volframo_molibdenovogo_kombinata (дата обращения: 02.07.2019).

- Родькина И. А., Самарин Е. Н, Ларионова Н. А. Влияние состава аутигенных пленок на сорбцию свинца в песках // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2009. № 3. С. 248-257.

- Смирнова О. К., Сарапулова А. Е. Формы нахождения свинца, цинка, меди и молибдена в почвогрунтах и отходах обогащения руд Джидинских месторождений // Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий. Современное минералообразование. Тр. II Всерос. симп. с междунар. участием и VIII Всерос. чтений памяти акад. А. Е. Ферсмана (24-27 ноября 2008 г.). Чита, 2008. С.118-121.

- Фролов Ю. Г. Поверхностные явления и дисперсные системы. М.: Химия, 1982. 400 с. Хажеева З. И. Водные ресурсы и геохимия речных вод, взвешенных веществ и донных отложений рек бассейна р. Селенга: автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. Улан-Удэ, 2014. 40 с.

- Ho Y S. Review of Second-Order Models for Adsorption Systems // Journal of Hazardous Materials. 2006. № 3(136). P. 681-689.