Парцеллярная структура пойменных дубрав Прихопёрья

Автор: Овчаренко Алевтина Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены результаты изучения горизонтальной структуры в оценке стабильного состояния лесных экосистем Прихопёрья. Выделены основные биогеоценотические парцеллы. Выявлена зависимость горизонтальной структуры от уровня постпатологической трансформации пойменных дубрав.

Лесные экосистемы, горизонтальная структура, парцеллы, пойменные дубравы, прихоперье

Короткий адрес: https://sciup.org/148200819

IDR: 148200819 | УДК: 574.42

Текст научной статьи Парцеллярная структура пойменных дубрав Прихопёрья

Структура дубрав, их состав и биоразнообразие определяют не только эффективность средорегулирующих функций, но и непосредственно являются залогом устойчивого состояния данных экосистем. Горизонтальная структура в пойменных лесах среднего течения Хопра не достаточно изучена, что представляет особый интерес на фоне многолетнего усыхания дуба. Это определило цель и актуальность исследований. В основу работы положены материалы обследования пойменных дубрав западной части Саратовской области. В ходе работы было обследовано 22 стандартные лесотаксационные пробные площади 0,25 га. Все они отличаются среднепоемным режимом и умеренным увлажнением. Рельеф участков ровный, волнистый, с небольшими впадинами до 1,5 м, иногда гривистый или пересеченный паводковыми протоками до 1 м глубины. Высота деревьев 17-22 м, средний диаметр 0,28 м, расстояние между деревьями 2-4 м. Леса многоярусны, с хорошо развитым подлеском. Пробные площади распределены в наиболее распространенных типах леса, древостои часто имеют неравномерную сом кнутость, разновозрастн ые, сохранили следы многократных эпизодических санитарных рубок.

Для диагностики степени нарушений пойменных дубрав мы использовали сомкнутость насаждений. Все пробные площади были распределены на 3 группы: высокополнотные (сомкнутость 0,70,8), среднеполнотные (0,5-0,6) и низкополнотные (0,4 и ниже). При изучении горизонтальной структуры выделялись биогеоценотические парцеллы методическими приёмами, изложенными в работах Н. В. Дылиса [2]. Для получения количественных показателей, характеризующих представленность каждой в биогеоценозе, проводили картирование парцелл и микрогруппировок растительности. Диагностическими признаками служили доминирующие виды и возрастное состояние подчиненных ярусов, так как они отражают изменения в составе и структуре ценозов. Членение подлесочной синузии на возрастные (онтогенетические) популяционные ло-

кусы явилось основой для выделения возрастных парцелл [4, 5]. Названия сообществ даны по доминантному и флористическому принципам.

Постпатологические популяции дуба формируют самый крупный уровень неоднородности ценоза. Дополнительная более мелкая мозаика образуется в популяциях короткоживущих кустарников (клена татарского), которые из-за более быстрого старения способны осуществлять несколько циклов смен семенных или вегетативных поколений. Эта асинхронность развития популяционных локусов разных видов в пределах лесного ценоза создает множество разновидовых и возрастных парцелл [1]. При картировании фрагментов горизонтальной структуры дубрав поймы р. Хопёр границы дему-тационных парцелл проводились по наиболее наглядному ярусу подлеска с учетом динамики его возрастной структуры. Таким образом, на исследованных участках пойменных дубрав в совокупности с видами всех ярусов выделены возрастные биогеоценотические парцеллы [2, 4, 5].

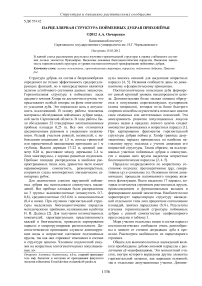

Парцеллы подразделяются по возрастному состоянию подлеска: прегенеративные (pg), генеративные (g) и сенильные (s). Основным типом динамических процессов напочвенного покрова являются флюктуации. Всего выделено 17 парцелл, которые отличаются строением растительных ярусов, происхождением и функциональным вкладом в формирование данной экосистемы. Наиболее полно характеризует парцеллярную структуру насаждений отдельного типа леса процентное соотношение площадей, занятых парцеллами (S,%). Результаты изучения горизонтальной структуры пойменных дубрав с разной сомкнутостью эдификаторного яруса сведены в таблицу 1.

Мера участия отдельных видов и состав парцелл постпатологических сообществ очень разнообразны и зависят от степени деградации дуба в прошлом. Рассмотрим особенности их парцеллярного строения.

Общим для высокополнотных насаждений является преобладание дубово-липовой парцеллы с различными её модификациями. Это монолитный участок, внутри которого вкраплены другие элементы горизонтальной мозаики, как вариации основной, так и отдельные демутационные участки. Домини- рующая по площади (43,6 %) – дубово-липоволандышевая – одновременно является основной биогеоценотической парцеллой этих насаждений, характеризуется хорошо развитым высокополнот-ным древостоем с преобладанием Quercus robur L. и Tilia cordata Mill. во втором ярусе. В ней наиболее полно отражаются свойства данного типа леса, приуроченным к повышенным участкам поймы (Д2, Д2-3). Ярус подлеска выражен слабо. Травяной покров мезофильный, разреженный, 15-20 см высотой. Общее проективное покрытие почвы не более 50 % (табл. 2). Наиболее обильно представлен Convallaria majalis L. Присутствие Epipactis helleborine (L.) Crantz, Viola mirabilis L. и других сильвантов характерно для устойчивых ценозов дубравы с завершённым циклом возрастного развития составляющих её парцелл. Наблюдается явное вытеснение нелесных травянистых видов в связи с высокой степенью сильватизации восстановивших полноту постпатологических лесных участков. Лесные виды в составе травяного яруса основных коренных парцелл составляют до 80 %, в составе постпатологических дубрав число их снижается до 20 %.

В связи с уменьшением сомкнутости древостоя (пробы № 12, 15) и изменением экологических условий основная парцелла трансформируется в ряд производных: дубово-злаковую (ДЗ), дубово-липово-разнотравную (ДЛР) и дубово-мертво- покровную (ДМ). Можно сказать, что они являются подразделениями основной парцеллы. Первые две отличаются от неё более богатым травяным покровом, увеличением его проективного покрытия (68 % и 84 % соответственно) и средней высоты (72 и 58 см). Распространение злаков приурочено к повышениям нанорельефа и более разреженному древостою. Дубово-мертвопокровная парцелла часто располагается в микропонижениях. Живой напочвенный покров парцелл группы «разнотравных» отличается значительной пестротой и несформиро-ванностью. Микрогруппировки трав распределены порой случайно и хаотично, что указывает на на-рушенность общего фитогенного поля дубравы и тенденции десильватизации. Часть элементов сообщества достаточно неустойчива, непродолжительно во времени. Популяции подчиненных видов имеют значительно меньшую площадь устойчивого самоподдержания.

В распределении травянистых микрогруппировок под пологом леса можно выявить некоторые закономерности. Так, к «окнам» и рединам большей частью приурочены луговые микрогруппировки, заросли сорных трав. Участки с доминированием Urtica dioica L. и Chelidonium majus L. приурочены к нарушенной почве и выделены в самостоятельные парцеллы дубово-кленово-крапивную и дубово-кленово-сорнотравную (соответственно).

Таблица 1 Распределение площади парцелл на пробных площадях (%)

|

Название парцеллы |

Код |

Вп |

Сп |

Нп |

В среднем |

|||||

|

pg |

g |

s |

В ср |

П |

Л |

В ср |

||||

|

Дубово-липово-ландышевая |

ДЛЛ |

43,6 |

0,0 |

0,0 |

2,0 |

0,7 |

5,3 |

0,0 |

2,6 |

9,6 |

|

Дубово-липово- разнотравная |

ДЛР |

28,7 |

5,5 |

|||||||

|

Дубово-мертвопокровная |

ДМ |

9,1 |

0,0 |

0,0 |

1,5 |

0,6 |

4,3 |

0,0 |

2,2 |

2,8 |

|

Дубово-кленово-ежевиковая |

ДКЕ |

0,0 |

5,6 |

0,0 |

2,0 |

5,2 |

8,9 |

7,1 |

3,4 |

|

|

Дубово-кленово-бересклетовая |

ДКБ |

6,1 |

7,2 |

0,0 |

3,6 |

3,3 |

2,7 |

|||

|

Осинник разнотравный |

ОР |

1,0 |

0,0 |

6,3 |

5,8 |

4,4 |

5,4 |

0,6 |

3,0 |

3,3 |

|

Дубово-кленово-разнотравная (pg) |

ДКРpg |

56,7 |

0,0 |

0,0 |

15,5 |

7,1 |

||||

|

Дубово-кленово-ландышевая |

ДКЛ |

12,8 |

33,7 |

0,0 |

15,7 |

7,8 |

0,0 |

3,9 |

8,6 |

|

|

Дубово-кленовомертвопокровная |

ДКМ |

0,4 |

2,7 |

0,3 |

1,2 |

4,1 |

0,0 |

2,0 |

1,3 |

|

|

Дубово-кленово-крапивная (g) |

ДККg |

1,5 |

15,9 |

1,3 |

21,7 |

12,7 |

21,2 |

7,9 |

14,6 |

11,2 |

|

Дубово-кленово-сорнотравная (g) |

ДКСg |

0,9 |

3,4 |

5,4 |

4,0 |

4,3 |

20,5 |

7,7 |

14,1 |

7,1 |

|

Дубово-кленово-разнотравная (g) |

ДКРg |

1,0 |

0,0 |

28,1 |

0,0 |

10,2 |

10,8 |

40,2 |

25,5 |

13,7 |

|

Дубово-кленово-крапивная (s) |

ДККs |

2,0 |

0,0 |

1,2 |

20,6 |

7,9 |

1,7 |

0,0 |

0,8 |

4,3 |

|

Дубово-кленово-сорнотравная (s) |

ДКСs |

0,9 |

3,7 |

2,5 |

18,5 |

8,6 |

8,3 |

0,7 |

4,5 |

5,7 |

|

Дубово-кленово-разнотравная (s) |

ДКРs |

1,7 |

0,0 |

7,2 |

22,0 |

1,06 |

4,8 |

2,7 |

3,7 |

6,5 |

|

Дубово-злаковая |

ДЗ |

3,6 |

0,6 |

0,0 |

0,3 |

0,8 |

||||

|

Олуговевшие участки |

Л |

0,0 |

5,9 |

2,2 |

0,0 |

31,4 |

15,7 |

6,4 |

||

Обозначения: Вп – высокополнотные участки; Сп – среднеполнотные участки c преобладанием подлеска: pg -прегенеративной, g - генеративной, s – сенильной (отмирающей) группы; Нп - низкополнотные участки: П – подлесочные, Л – олуговевающие

Таблица 2 Геоботаническая характеристика парцелл

|

Код парцеллы |

Древостой |

Подлесок |

Доминанты травяного покрова |

|||

|

Состав |

Полнота |

Виды |

Возр гр. |

Преобладающие растения |

Пр.п. % |

|

|

ДЛЛ |

9Д1Лп |

0,8 |

нет |

Convallaria majalis L., Epipactis helleborine (L.) Crantz , Scrophularia nodosa L. |

15 |

|

|

ДЛР |

8Д2Лп |

0,7 |

нет |

Convallaria majalis L., Viola mirabilis L., Campanula trachelium L. |

55 |

|

|

ДКБ |

10Д |

0,6 |

Кт, б, густ. |

g |

Convallaria majalis L. |

5 |

|

ДМ |

10Д |

0,7 |

нет |

Convallaria majalis L. |

5 |

|

|

ДЗ |

10Д |

0,6 |

нет |

Poa nemoralis L., Elymus caninus (L.) L., Festuca gi-gantea (L.) Vill., Melica nutans C. Koch |

15 |

|

|

ДКРpg |

10Д+Вз |

0,6 |

Кт, средней густоты |

g |

Geum urbanum L., Aristolochia clematitis L., Vicia se-pium L., Taraxacum officinale Wigg., Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey |

80 |

|

ДКЛ |

10Д или нет |

о о 40 о о & СО |

Кт, густой |

g |

Galium rubioides L., Geum urbanum L., Convallaria majalis L., Vincetoxicum hirundinaria Medik. |

20 |

|

ДКМ |

10Д или нет |

Кт, густой |

g |

Geum urbanum L., Convallaria majalis L. |

5 |

|

|

ДККg |

10Д или нет |

Кт, густой |

g |

Urtica dioica L., Convallaria majalis L. |

65 |

|

|

ДККs |

10Д |

Кт,ср.густ |

s |

Urtica dioica L. |

75 |

|

|

ДКСg |

10Д или нет |

Кт, густой |

g |

Chelidonium majus L., Convallaria majalis L., Vince-toxicum hirundinaria Medik., Geum urbanum L., Galium aparine L. |

50 |

|

|

ДКСs |

10Д |

Кт,ср.густ |

s |

Chelidonium majus L., Geum urbanum L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm |

65 |

|

|

ДКРg |

10Д или нет |

Кт, ср. густоты |

g |

Cucubalus baccifer L., Galium aparine L., Convallaria majalis L., Geum urbanum L., Aristolochia clematitis L. |

75 |

|

|

ДКРs |

10Д |

Кт, средней густоты |

s |

Cucubalus baccifer L., Rubus caesius L., Convallaria majalis L., Geum urbanum L., Lysimachia nummularia L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, Angelica sylvestris L. |

85 |

|

|

ДКЕ |

7Д2Ос1Вз |

0,6 |

Кт, средней густоты |

g |

Rubus caesius L., Convallaria majalis L., Aristolochia clematitis L., Glechoma hederacea L., Vincetoxicum hirundinaria Medik. |

60 |

|

Л |

нет |

нет |

Fragaria vesca L., Trifolium medium L., Vicia sepium L. Taraxacum officinale Wigg., Bromopsis inermis (Leyss. Holub. |

98 |

||

Примечание. Кт - Acer tataricum L., б – Euonymus verrucosa Scop.; пр.п. – проективное покрытие

Здесь и далее обозначение кода парцелл, как в табл. 1

Дубово-кленово-сорнотравная – это переходная парцелла среднеполнотных и низкополнотных участков, она возникает, когда начинается усыхание кустарникового яруса и отражает динамические процессы постпатологических сообществ. Травостой неоднородный, чаще разреженный, с проективным покрытием 50-70 % , в составе присутствуют в большом количестве сорно-лесные, сорнолуговые и рудеральные растения, в отличие от парцелл из группы «разнотравных» (присутствуют светолюбивые лугово-опушечные виды). Отличительной чертой данных участков является незначительное присутствие в составе напочвенного покрова Convallaria majalis L. (табл. 2).

Наиболее представительным (фоновым) в сред-неполнотных насаждениях является дубово-черноклёново-крапивный растительный контур. Он производный по отношению к окружающим сохранившимся типам леса и сформировался в результате сукцессий после массового отмирания и рубки дуба. Наличие сложной парцеллярной структуры насаждений типа «дубрава кленовая» и пространственная обособленность парцелл этой группы отмечается и другими исследователями [3]. Дубово-кленово-сорнотравная, дубово-кленово-разнотравная, дубово-кленово-бересклетовая и дубово-кленово-мертвопокровная являются дополнительными по отношению к основной дубово-кленоволандышевой и связаны с ней генетически. Две первые нередко приближаются по своим характеристикам, пересекаются и накладываются друг на друга.

На пробных площадях № 6 и № 13 фоновыми являются дубово-кленово-ландышевый (ДКЛ) и дубово-кленово-ежевичный контуры (ДКЕ), характерные для типа лесопроизрастания Д2-3 и Д3 в понижениях поймы. Деревья часто относятся к значительным ступеням толщины, оставшимся после санрубок, сомкнутость яруса низкая. Травяной покров этих зон составляют теневыносливые расте- ния, в подлесочных сообществах (g) он очень редкий, местами имеются мертвопокровные области, выделенные в парцеллу дубово-кленовомертвопокровную (ДКМ). Здесь проективное покрытие напочвенного покрова составило менее 10%, заметны следы деятельности кабанов. Заросли ежевики, растущие пятнами можно встретить на сенильных парцеллах (s) и на открытых участках или «окнах».

Значительное снижение устойчивости изрежен-ных порослевых насаждений древостоя и подлеска на фоне плохого естественного возобновления, как правило, ведет к замене коренных лесных биогеоценозов производными или другими нелесными площадями, о чем также сообщается в ряде работ других исследователей [6]. Низкополнотные дубравы часто представлены многооконными или луговыми участками с куртинным размещением подлеска из клена татарского и немногочисленных клональных дубовых порослевых групп (пробы № 7, 8), а также единичных семенных дубов до 120летнего возраста, избежавших вырубки (№ 3, 11). Такие площади особенно характерны для Романовского лесничества.

Анализируя спектр прослеженных парцеллярных структур (табл. 1), можно сделать вывод, что господствующих (фоновых) парцелл в пойменных дубравах Прихоперья всего две: дубово-липовая и дубово-кленовая. Фоновые парцеллы - это устойчиво-производные типы леса. Вторая наиболее му-табельна, может быть характерна всем постпатологическим участкам на определённых сукцессионных ступенях. Каждому устойчиво-производному типу леса соответствует несколько короткопроизводных типов леса, которые перемежаются и относятся к рангу лесных ассоциаций разного генезиса: частично возрастных, частично флуктуационных и демутационно-восстановительных. Дубово-клено- вая для удобства рассмотрения временных изменений постпатологических сукцессий поделена на группы по онтогенетическому состоянию основного субэдификатора – клена татарского: виргиниль-ную, генеративную и сенильную. Это участки с одинаковыми динамическими потенциями и однотипным строением всех ярусов. Список демутаци-онных лесных ассоциаций может быть расширен за счет выделения переходных состояний напочвенного покрова. Кроме указанных коренных типов древостоев, имеющих в основном пологе в качестве главной породы дуб, как фрагменты припойменного комплекса встречаются и производные типы древостоев, например, осинники, ясенники и клено-ясенники.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (МК-1316.2011.4)

Список литературы Парцеллярная структура пойменных дубрав Прихопёрья

- Восточноевропейские широколиственные леса/Под ред. О.В. Смирновой. М.: Наука, 1994. 362 с.

- Дылис Н.В. Структура лесного биогеоценоза. М.: Наука, 1971. 55 с.

- Копчак В.В. Исследование парцеллярной структуры леса как основы для формирования насаждений при проектировании оздоровительных комплексов: Автореф. дис.. канд. с.-х. наук. Л., 1972. 20 с.

- Популяционная организация растительного покрова лесных территорий (на примере широколиственных лесов европейской части СССР)/О. В. Смирнова и др. Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1990. 92 с.

- Смирнова О.В. Популяционная концепция в биогеоценологии/О. В. Смирнова, Л.Б. Заугольнова, Р.В. Попадюк//Журн. общ. биологии. 1993. Т.53, №3. С. 438-448.

- Степин В.В. К проблеме устойчивости лесных биогеоценозов//Дубравы Хоперского заповедника. Ч.2: Современное состояние пойменных насаждений. Воронеж: ВГУ, 1976. С. 3-12.