Пароструйный вакуум-насос

Автор: Багаутдинов И.З., Галяутдинов А.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 10 (14), 2017 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматривается общее составляющее пароструйного вакуумного насоса.

Насос, масло, течение газа

Короткий адрес: https://sciup.org/140277109

IDR: 140277109

Текст научной статьи Пароструйный вакуум-насос

Пароструйные вакуумные насосы предназначены для работы в области высокого и сверх-высокого вакуума, т. е. при давлениях ниже 10 - 1 Па (10 — 3 мм рт. ст.).

Отличительной особенностью характеристики пароструйные вакуумные насосы является постоянство быстро ты действия в рабочем диапазоне давлений, обусловленное сохранением молекулярного режима течения газа в районе первого сопла.

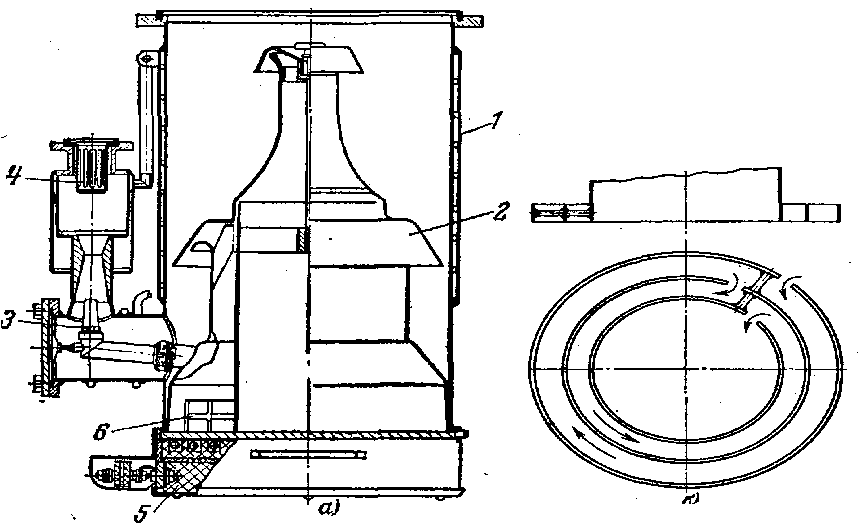

Конструкции паромасляных пароструйные вакуумные насосы имеют ряд особенностей, обусловленных недостатками масел, используемых в качестве рабочих жидкостей[1]. Это прежде всего устройства, обеспечивающие фракционирование (т. е. разделение на фракции) неоднородных масел, причем тяжелые фракции (с низким давлением насыщенного пара) направляются в сопло первой (высоковакуумной) ступени, чем обеспечивается низкое остаточное давление и высокое быстродействие насоса в целом, а легкие фракции (с высоким давлением насыщенного пара) направляются в сопло последней ступени, обеспечивая высокое выпускное давление. Насосы с таким устройством называются фракционирующими или разгоночными. На рисунке 1а, показано устройство металлического высоковакуумного разгоночного диффузионного насоса Н-5Т[2]. Сварной корпус 1 насоса выполнен из мало углеродистой стали с наваренной на него рубашкой водяного охлаждения, паропровод 2 с двумя зонтичными соплами изготовлен из алюминия; последней выходной ступенью является эжектор З.

Рисунок 1. - Паромасляный насос Н-5Т (а) и устройство и действие лабиринтных колец для фракционирования масла (б): 1- корпус; 2 — паропровод; З — эжекторная ступень; 4 — ловушка для паров масла; 5 — электронагреватель; 6 — лабиринтные кольца.

Фракционирование масла, стекающего в кипятильник с периферии по стенке корпуса, осуществляется с помощью лабиринтных колец, удлиняющих путь масла (рисунок 2.5,б) до поступления в центральную зону кипятильника, откуда питается паром высоковакуумное сопло, так что легкие фракции масла успевают испариться на периферии кипятильника, откуда они поступают во второе зонтичное и эжекторное сопла насоса[3].

Остаточное давление пароструйного насоса в значительной мере определяется степенью фракционирования масла и содержанием газов в масле, стекающем в кипятильник, так как чем лучше обезгажено масло, тем меньше газов заносится паровой струей на впуск насоса. Лабиринтные кольца, показанные на рисунке 1, не прилегают плотно к днищу кипятильника, в связи с чем не обеспечивают достаточного фракционирования масла.

Проведенное рассмотрение показывает, что характеристики паромасляных насосов (диффузионных и бустерных) определяются как конструкцией насоса, так и родом рабочей жидкости.

Основные характеристики пароструйных насосов существенно зависят от молекулярной массы откачиваемого газа, что связано с большей противодиффузией легких газов (водород, гелий) через паровую струю по сравнению с тяжелыми (аргон, азот, кислород).

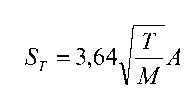

Теоретическая быстрота действия S T паровой струи при молекулярном режиме течения газа определяется как произведение величины площади А (м²) кольцевого зазора между корпусом и кромкой верхнего сопла на величину объема газа, падающего на единицу площади (при данном впускном давлении):

где Т — температура газа, К;

М — молекулярная масса газа, т. е. S T также зависит от молекулярной массы газа.

Истинная быстрота действия насоса S за счет отражения части молекул газа от струи и противодиффузии газа меньше теоретического значения S T; SH отношение S^T называемое вакуум-фактором пХо (или коэффициентом Хо) насоса (или струи), составляет обычно для воздуха величину 0,3—0,5 и также зависит от рода газа.

Так же как и для других насосов, влияние газовыделения может быть учтено членом ( 1 - РосТ/РВ ) и быстрота действия диффузионного насоса в рабочей области давлений может быть представлена в виде

(

S h = S П 1

—

рост

к p В 7

= 36,4 ^T^

\ - Р ОСТ.'

к р в 7

где Т - температура газа, К;

М - молекулярная масса газа;

А — площадь кольцевого зазора между корпусом насоса и кромкой верхнего сопла, м2

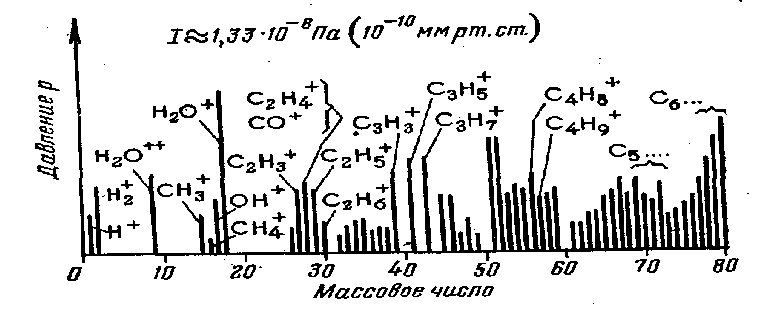

Состав остаточных газов паромасляного диффузвонного насоса (без ловушки) представляет собой широкий набор углеводородных соединений с массовыми числами до 250. На рисунке 2., показан участок спектра масс остаточных газов такого насоса до М/е = 80. С помощью эффективных ловушек из состава остаточных газов могут быть исключены практически все углеводородные соединения[4].

Рисунок 2. Участок спектра масс остаточных газов металлического

фракционирующего насоса с водоохлаждаемой шевронной ловушкой;

рабочая жидкость — полифенилметилсилоксан.

Список литературы Пароструйный вакуум-насос

- Мисбахов Р.Ш., Савельев О.Г., Галяутдинов А.А., Особенности расчета количественных показателей гололедно-ветровой нагрузки на провода линии электропередач. Интеллектуальные энергосистемы труды IV Международного молодёжного форума: в 3 томах. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Энергетический институт (ЭНИН). 2016. С. 259-262.

- Копылов А.М., Ившин И.В., Сафин А.Р., Гибадуллин Р.Р., Мисбахов Р.Ш. Определение предельных эффективных конструктивных параметров и технических характеристик обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия. Энергетика татарстана. 2015. № 4(40). С 75-81.

- Savelyev O.G., Murataev I.A., Sadykov M.F., Misbakhov R.S. Application of wireless data transfer facilities in overhead power lines diagnostics tasks. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016. Т. 11. № 6. С. 1151-1154.

- Васев А. Н., Лизунов И. Н., Ермеев Р.И., Мисбахов Р. Ш. Использование технологии пассивных оптических сетей в системе сбора и передачи информации телемеханики в электроустановках среднего и высокого напряжения. Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов XVI международная научно-практическая конференция: в 3 частях. Чита, 28-30 ноября 2016 г.