Партия власти и системная оппозиция в Государственной Думе : различия в структуре территориального образа России

Автор: Сулимов К.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Федеральная политика и управление

Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: выступления депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на пленарных заседаниях дают богатый материал для анализа их представлений об устройстве мира, в том числе по вопросам территориально- политического характера. Последние представляют интерес, потому что являются своеобразным шлюзом к «реальному миру», в котором реальные люди и организации живут и действуют в конкретных населенных пунктах и территориях. Можно предполагать, что одним из факторов различий в территориальном образе России в отношении партий, представленных в Государственной Думе, является их место в партийно-политической системе. Для анализа взят период с четвертого по седьмой созыв (2003-2021 годы), когда сложилась довольно стабильная партийно-политическая система с доминированием партии «Единая Россия» и представительством в нижней палате российского парламента трех партий системной оппозиции.

Депутаты, политические партии, фракции, государственная дума, территориально-политические представления, политические идеологии, контент-анализ, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147246736

IDR: 147246736 | УДК: 328 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-4-589-606

Текст научной статьи Партия власти и системная оппозиция в Государственной Думе : различия в структуре территориального образа России

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, ,

1 Perm State University, Perm, Russia, ,

Начиная с четвертого созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) складывается такая конфигурация партийно-политической системы, которая включает центральный элемент в виде партии «Единая Россия» (ЕР), имеющей устойчивое большинство, и три партии так называемой системной оппозиции: Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) и «Справедливую Россию» (СР). В таком виде эта система существовала до конца седьмого созыва, то есть с 2003 по 2021 годы1. Фракции партий в Государственной Думе, чем дальше – тем больше, демонстрировали единые позиции по принципиальным политическим вопросам. Однако это не означало, что между ними не оставалось несогласий и различий, которые могут иметь значение. Предшествующие исследования показали, что у партийных фракций различные идейно-идеологические ориентации, в том числе в силу разного происхождения указанных партий. И хотя процесс политической консолидации сопровождался тенденцией к идеологическому сближению разных фракций, по крайней мере по отдельным темам, различия продолжали сохраняться, например, по «право-левому» измерению (Панов и Сулимов, 2021, с. 530). Сходная ситуация обнаружилась при анализе использования депутатами «моральной лексики», отсылающей к глубинным

Сулимов К. А. Партия власти и системная оппозиция в Государственной Думе: различия в структуре территориального образ... основам политико-идеологических ориентаций: есть тенденция к сближению фракций, но отличия сохраняются. Возможное объяснение связано как раз с партийно-политической конфигурацией Государственной Думы – наличием доминирующей партии власти и партий системной оппозиции (Сулимов и др., 2022, с. 70).

Замысел данного исследования состоит в том, чтобы определить различия между фракциями в отношении структуры территориально-географического образа страны. Пространственные аспекты являются одной из важных тематических линий депутатского дискурса в процессе обсуждения и принятия законопроектов, а также решения других вопросов на пленарных заседаниях. Регулярно дискутируются сюжеты, связанные со стратегическим планированием и выбором перспективных моделей территориальной организации страны, оптимизацией системы административно-территориального устройства, с вопросами уникальности составных частей и их развитием (Назукина и Сулимов, 2021). Но и за пределами этих тем депутаты активно используют в своей речи названия разных географических объектов – от деревень до частей света. Анализ этих референций представляет интерес, в том числе потому, что они могут рассматриваться как своеобразный шлюз к «реальному миру», то есть миру, в котором реальные люди и организации живут и действуют в конкретных населенных пунктах и территориях. Исследование опирается на предположение, что ЕР и партии системной оппозиции, в силу разного набора стимулов, продиктованных их местом в партийно-политической системе, будут в своей риторике по-разному обращаться к «реальному миру», выраженному в топонимических терминах. Формулируя в общем, отметим, что ЕР имеет меньше, а оппозиционные партии больше стимулов. Соответственно, теоретическое ожидание состоит в том, что территориальный образ страны у депутатов от ЕР будет отличаться меньшей значимостью в общей риторике фракции и большей абстрактностью.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Устойчивая конфигурация партийно-политической системы на протяжении длительного времени косвенно указывает на весьма высокую степень политического согласия между составляющими ее партиями. Это находит подтверждение и в самом процессе деятельности Государственной Думы, и в результатах. Например, если воспользоваться ограниченным, но довольно демонстративным показателем – количеством почти единогласных голосований (поддержка 95 % или более депутатов) в нижней палате парламента, – то можно видеть, что он начинает стремительно увеличиваться как раз с четвертого созыва (2003–2007 годы), а в шестом созыве (2011–2016 годы) составляет почти четверть всех решений по законопроектам (Noble, 2017, p. 111–112). Это задает условия не только для политического, но и идейного и риторического сближения фракций. В течение четырех созывов сформировались стабильные «правящие в партиях группы», состоящие из лидеров и наиболее активных в производстве слов и смыслов депутатов. Длительный диалог внутри довольно устойчивого круга депутатов может сближать повестки и маргинализировать периферийные темы и риторические практики. Кроме того, из-за небольшой роли идей в российской политике, что выражается в том числе в слабой партийной идентификации и недостаточной устойчивости идеологических воззрений российского электората (Голосов и Григорьев, 2015, с. 131), снижаются стимулы к созданию и воспроизводству устойчивых идеологических комплексов и соответствующей акцентированной риторики, отличающих партии друг от друга.

Однако есть значимые препятствия к окончательному слиянию фракций в неразличимое целое. Во-первых, сами легислатуры за пределами отношения к режиму и за рамками принципиальных для него вопросов могут иметь собственное политическое значение (Wiebrecht, 2021; Williamson and Magaloni, 2020), потому что у элит могут быть разные предпочтения в отношении результатов политики (Gandhi et al., 2020). Государственная Дума регулярно отклоняется от модели «печатного станка», становясь «полем битвы элит» между заинтересованными сторонами (Noble and Schulmann, 2018, pp. 62–68). Во-вторых, парламентские партии, особенно оппозиционные, все же должны демонстрировать отличия друг от друга, для того чтобы понятна была целесообразность их совместного присутствия в парламенте (Панов и Сулимов, 2021, с. 520). В-третьих, у них есть основания и возможности для поддержания индивидуального профиля: две партии из четырех – ЛДПР и КПРФ – имеют длительную и самостоятельную идейную историю, они формировались в период, когда все партии были «идеологическими» (Малинова, 2001, с. 102).

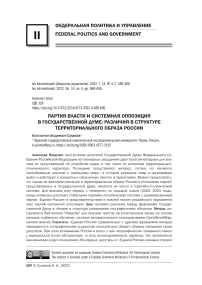

Что касается партии «Единая Россия», то она являет собой пример партии власти (Голосов и Лихтенштейн, 2001; Глебова, 2005; Макаренко, 2011; Мухаметов, 2015; Нисневич, 2021; Бедерсон и Шевцова, 2021). В политикоидеологическом смысле это выражается в проведении ею в жизнь политики Кремля, поддержке законопроектов и деятельности правительства в целом. Соответственно, у нее есть мощный внешний источник ключевых идейных смыслов, которые реализуются в риторике ее депутатов. При этом фракция ЕР несет основную административную нагрузку в процессах функционирования легислатуры. Она численно доминирует в руководстве комитетов: в четвертом и пятом созывах – абсолютно, в шестом и седьмом – ее представители руководили примерно половиной комитетов. Это находит отражение в содержательных и структурных характеристиках риторики депутатов от ЕР. Например, среди всех фракций у них самые короткие выступления – в среднем по всем созывам всего 146 слов, что косвенно свидетельствует об ориентации на рутину законодательного процесса: представление законопроекта и короткие ответы на вопросы по нему (Сулимов и др., 2022, с. 64). Подтверждение этому можно видеть на рисунке 1, где представлена частотность (относительно объема собственной риторики в размерности одно вхождение на 1 млн слов) лексемы, отсылающей к обсуждению на пленарных заседаниях поправок в законопроекты. Даже в относительном измерении ЕР – безусловный лидер по всем созывам, а в абсолютных числах объем производных от лексемы «поправка» слов у единороссов за четыре созыва больше, чем у всех остальных фракций, вместе взятых.

3 500

Рис. 1. Частотность лексемы «поправка» по фракциям и созывам /

Fig. 1. Frequency of the “amendment” lexeme by fractions and convocations

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора по результатам контент-анализа.

Соответственно, предметная ориентация ЕР на законодательный процесс и наличие мощного внешнего политико-идеологического ориентира в лице исполнительной власти должны снижать у депутатов-единороссов значимость пленарных заседаний для публичного, то есть адресатам за пределами Государственной Думы, представления своих позиций по разным вопросам, что теоретически рассматривается как одна из ключевых функций парламентской риторики (Proksch and Slapin, 2012, p. 521). И наоборот, для фракций системной оппозиции нижняя палата парламента может быть важной ареной демонстрации своего отличия и от «Единой России», и друг от друга. Кроме того, все четыре созыва оппозиционные депутаты активно критиковали правительство за реализуемые им политические курсы в самых разных сферах, от экономики через пенсионную реформу до науки и образования. Одна из линий аргументации в этой критике состояла в обращении к «реальным» проблемам страны, людей и организаций. Они, в свою очередь, часто помещались в конкретный географический, пространственный контекст, что, видимо, было призвано повысить обоснованность и демонстративность аргументов. В результате в выступлениях депутатов от системной оппозиции регулярно приводились примеры проблем, несчастий и недостатков в конкретных населенных пунктах, регионах и территориях, названия которых озвучивались. Иногда депутаты просто зачитывали «письма с мест» (ниже в тексте статьи есть пример).

Разумеется, это не единственная логика включения топонимов в выступления депутатов, единороссы тоже часто их используют – например, при представлении законопроектов или мер правительства. В любом случае, даже если Государственная Дума не участвует в обсуждении и принятии важных политико-управленческих решений в отношении территориальных аспектов существования страны, пространственное измерение выступает значимой составляющей парламентского дискурса. Пространственный образ важен как часть желаемого образа страны (Комаровский, 2020, с. 47). Различные аспекты территориальных образов неоднократно исследовались (Замятин, 2000, 2003, 2008; Колосов и Зотова, 2012), но систематический анализ именно депутатского образа не проводился. Географические образы могут быть выявлены, реконструированы, подчеркнуты заинтересованными силами, но могут формироваться в коллективном сознании стихийно.

В данном случае анализируется «территориальное коллективное сознание» фракций, представленных в Государственной Думе, которое проявляется в использовании в риторике топонимов, наименований географических объектов и сущностей. Ориентируясь на вышесказанное, можно ожидать, что анализ покажет различие между ЕР и остальными фракциями в объеме и характере упоминания географических объектов – в отличие от других фракций, ЕР упоминает их относительно реже и более склонна обращаться к абстрактным, высокоуровневым сущностям, значительно меньше внимания уделяя конкретным населенным пунктам, административным образованиям и прочим объектам «реального мира».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для эмпирического анализа были взяты тексты выступлений депутатов на пленарных заседаниях. Тексты были извлечены из стенограмм заседаний Государственной Думы2, проведенных с 2003 по 2020 год, то есть за четыре созыва: четвертый (2003–2007), пятый (2007–2011), шестой (2011–2016) и седьмой (2016–2020, без данных за последний, 2021 год). Тексты были загружены и частично обрабатывались в информационной системе «Семограф»3. Всего за указанный период на 1 125 депутатов от четырех фракций пришлось 157 тыс. выступлений общим объемом 27 млн слов (табл. 1). Фракция ЕР доминировала в количестве депутатов и, что ожидаемо, в общем количестве произнесенных ими слов. Но в относительной активности – количестве слов на одного депутата – ЕР значимо уступила другим фракциям, которые оказались относительно близки по этому значению.

Так как речь идет об огромном массиве текстовых данных, который очевидным образом требует машинной обработки (Gentzkow et al., 2019), была подобрана ее логика в соответствии с целью исследования. Общий замысел состоял в анализе территориальных представлений депутатов, которые можно идентифицировать через упоминание ими географических объектов. Поэтому в техническом смысле задача заключалась, во-первых, в идентифи-

Таблица 1 / Table 1

Количественные характеристики текстов выступлений депутатов Государственной Думы / Quantitative characteristics of deputies’ speeches in the State Duma

|

Фракция, созыв |

Число словоупотреблений |

Количество депутатов |

Среднее число слов на депутата |

|

ЕР, 4-й |

2 416 596 |

223 |

10 836,75 |

|

ЕР, 5-й |

2 558 255 |

315 |

8 121,44 |

|

ЕР, 6-й |

2 874 677 |

238 |

12 078,47 |

|

ЕР, 7-й |

2 975 437 |

343 |

8 674,74 |

|

ЕР (среднее) |

2 706 241,25 |

279,75 |

9 927,85 |

|

КПРФ, 4-й |

1 203 536 |

52 |

23 144,92 |

|

КПРФ, 5-й |

1 736 770 |

57 |

30 469,65 |

|

КПРФ, 6-й |

1 928 121 |

92 |

20 957,84 |

|

КПРФ, 7-й |

1 299 356 |

42 |

30 937,05 |

|

КПРФ (среднее) |

1 541 945,75 |

60,75 |

26 377,36 |

|

ЛДПР, 4-й |

739 224 |

36 |

20 534,00 |

|

ЛДПР, 5-й |

1 449 331 |

40 |

36 233,28 |

|

ЛДПР, 6-й |

2 032 531 |

56 |

36 295,20 |

|

ЛДПР, 7-й |

1 506 213 |

39 |

38 620,85 |

|

ЛДПР (среднее) |

1 431 824,75 |

42,75 |

32 920,83 |

|

СР-Р, 4-й |

498 564 |

35 |

14 244,69 |

|

СР, 5-й |

1 034 167 |

38 |

27 214,92 |

|

СР, 6-й |

1 595 325 |

64 |

24 926,95 |

|

СР, 7-й |

1 208 903 |

23 |

52 561,00 |

|

СР (среднее) |

1 084 239,75 |

40 |

29 736,89 |

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР-Р – «Справедливая Россия – Родина», СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора.

кации этих объектов в стенограммах при условии невозможности составить исходный перечень таких объектов для поиска (теоретически это перечень всех географических объектов на Земле) и, во-вторых, в соотнесении их с объектами более высокого порядка (например, населенного пункта с регионом и / или страной).

При обработке всех текстов каждого депутата использовались инструменты проекта “Natasha”4, позволяющие реализовать целый спектр задач по машинной обработке естественного языка (Natural Language Processing, NLP): токенизация, сегментация предложений, встраивание слов, раз- метка морфологии, лемматизация, нормализация фраз, разбор синтаксиса, распознавание именованных объектов и пр. (примеры использования см.: Zolotukhin and Smurov, 2021; Atnashev et al., 2022). В текстах реплик с помощью инструмента распознавания именованных объектов (Named Entity Recognition, NER) были выделены три категории сущностей: личность (PER), организация (ORG) и географический объект (LOC). Последняя категория включает в себя использованные депутатами наименования очень широкого спектра объектов – от всей планеты через части света и континенты до конкретных мест в населенных пунктах. Выделенные сущности были соотнесены с конкретными локациями с помощью системы автоматического геокодирования OpenStreetMap5, результаты геокодирования проверялись и при необходимости редактировались.

Ниже представлен результат машинной обработки одного из выступлений на пленарном заседании (одновременно это пример вышеупомянутых «писем с мест»):

«ЕПИФАНОВА О. Н., заместитель Председателя Государственной Думы, фракция “Справедливая Россия” (7-й созыв, 07.12.2016): Уважаемая Вероника Игоревна, я хочу сказать про сельские территории непосредственно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Маленькая выдержка из письма жителей Пинежского района , проживающих в поселках Сосновка , Мамониха , Кулосега , Нюхча , Сульца и Шиднема . Они пишут, что в течение нескольких последних лет происходит ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи по причине сокращения: некогда прекрасная Соснов-ская участковая больница с круглосуточным стационаром и высокопрофессиональным коллективом специалистов реорганизована в амбулаторию, фельдшерско-акушерский пункт в Сульце не работает, в Кулосеге фельдшер ведет прием всего один раз в неделю, в Нюхче работает акушерка, своего терапевта в амбулатории Сосновки нет, анализы перестали принимать. Каждое это поселение находится в 130, 150, 200 километрах от Карпогорской больницы ».

Всего в тексте упомянуто 14 сущностей, которые являются географическими объектами или имеют однозначную географическую привязку. Машинная обработка позволила их выявить, далее они были лемматизи-рованы и нормализованы (в случае словосочетаний лемматизация отдельных слов приведет к ошибке), то есть приведены к нормальной словарной форме. В результате идентифицировано упоминание 10 уникальных географических сущностей или мест (четыре повторяются): Крайний Север, Пинежский район, Сосновка, Мамониха, Кулосега, Нюхча, Сульца, Шиднема, Кулосег, Карпогоры. На следующем шаге, тоже машинным образом, с помощью автоматического геокодирования определялось, что речь идет об объектах в Архангельской области и, соответственно, России. Отдельно учитывались самостоятельные упоминания территориальных сущностей высоких уровней. Например, та же Россия – в этом случае агрегировались названия, которые можно однозначно связать в целом со страной. Самые частые варианты: Россия, Российская Федерация, РФ. Упоминания, в которых эти слова являются частью названий организаций, не учитывались. Например, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации или «Единая Россия» идентифицировались как организации (ORG).

Полученные перечни географических объектов (LOC), приведенные к сущностям более высокого порядка, были соотнесены с конкретным депутатом, который их упомянул. Затем эти данные были агрегированы на уровне фракций и созывов. При необходимости высчитывалась доля упоминаний конкретной группы локалитетов в общем количестве упоминаний географических сущностей депутатами конкретной фракции в конкретном созыве. В результате определялась значимость соответствующих групп объектов именно для этой фракции в этом созыве. Таким образом, при сравнительном анализе по фракциям и созывам сопоставлялись относительные, а не абсолютные частоты риторических обращений к локальностям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 2 представлены данные по общему количеству упоминаний географических объектов, выступлений и словоупотреблений по фракциям, а также их долевое соотношение между собой6. Можно видеть, что ЕР сравнительно с другими фракциями действительно меньше обращается к географическим сущностям относительно общего объема говорения своих депутатов. Если в общем числе выступлений за рассматриваемый период на ЕР приходится 47,7 %, то есть почти половина, то в общем числе упоминаний LOC доля ЕР уже меньше трети – только 31,9 %.

Таблица 2 / Table 2

Количество топонимов в соотношении с количеством выступлений и словоупотреблений по фракциям в Государственной Думе / The number of toponyms in relation to the number of speeches and word usages by factions in the State Duma

|

Показатель |

ЕР |

КПРФ |

ЛДПР |

СР |

Всего |

|

Количество выступлений (4 созыва) |

75 096 |

36 562 |

25 290 |

20 428 |

157 376 |

|

Доля выступлений фракции в общем количестве выступлений (%) |

47,7 |

23,2 |

16,1 |

13,0 |

100 |

|

Количество словоупотреблений (млн слов) |

11,0 |

6,26 |

5,8 |

4,4 |

27,458 |

|

Доля словоупотреблений фракции в общем количестве (%) |

40,03 |

22,81 |

21,13 |

16,03 |

100 |

6 Для минимизации возможных ошибок машинной обработки выбрана следующая логика представления данных: одно упоминание конкретного локалитета отдельным депутатом на одном заседании (то есть в конкретный день). В целом упоминаний локалитетов больше, депутаты нередко один и тот же объект упоминают несколько раз в разных выступлениях за заседание. В целом таких, с повторами, упоминаний за четыре созыва почти 159 тыс. Анализ, аналогичный представленному здесь, но проведенный на полном объеме упоминаний, не дал значимых отличий и потому опущен.

|

Показатель |

ЕР |

КПРФ |

ЛДПР |

СР |

Всего |

|

Количество упоминаний топонимов на фракцию (ед.) |

39 279 |

33 320 |

32 403 |

18 034 |

123 036 |

|

Доля упоминаний топонимов фракцией в общем количестве (%) |

31,9 |

27,1 |

26,3 |

14,7 |

100 |

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора.

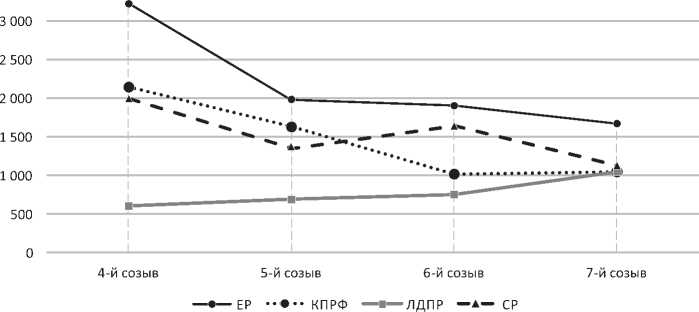

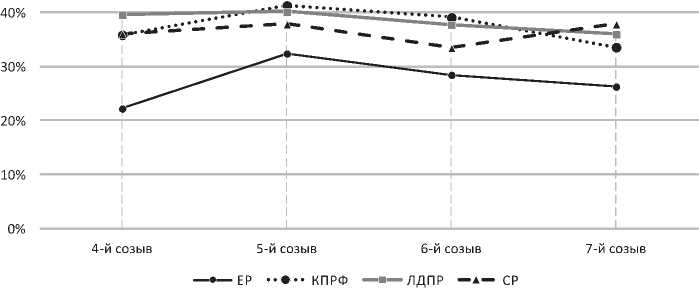

При этом депутаты от ЕР много больше говорят про саму Россию и все с ней связанное (рис. 2). В общем объеме упомянутых географических сущностей всего мира те, что можно однозначно связать с Россией7, в среднем за все четыре созыва составляют у ЕР 76,7 %, и это значение почти не меняется по созывам, что можно видеть на графике. У КПРФ в сумме оно составляет 66,9 %, у ЛДПР – 56,4 %, а у СР – 59,9 %.

—•—ЕР •••••КПРФ —■—ЛДПР —А— СР

Рис. 2. Упоминания «российских» топонимов по фракциям и созывам /

Fig. 2. Mentions of “Russian” toponyms by fractions and convocations

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора.

Это означает, что фракции системной оппозиции более разнообразны в своем «географическом» говорении, больше уделяют внимание миру за пределами России. При этом у КПРФ и ЛДПР наблюдается заметная динамика по созывам. У коммунистов доля «российских» упоминаний падает (с 75

до 61 %), а у либеральных демократов – растет (с 47 до 63 %). В результате в седьмом созыве различия между оппозиционными фракциями почти исчезают (у СР – 60 %) при общем значимом отличии от ЕР (78,6 %).

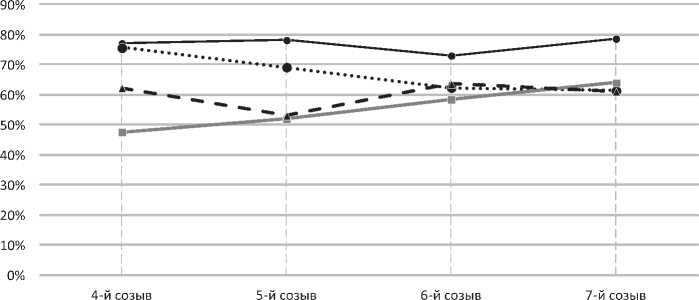

Однако риторика ЕР с упоминанием российских географических сущностей имеет более абстрактный, высокоуровневый характер. Это можно видеть на рисунке 3, где отражены данные по упоминанию депутатами в разрезе фракций и созывов географических объектов уровня региона и ниже8 в общем объеме упоминаний российских объектов.

70%

—•—ЕР ••♦•• КПРФ —«—ЛДПР —ж— СР

Рис. 3. Упоминания «региональных» топонимов по фракциям и созывам /

Fig. 3. Mentions of “regional” toponyms by fractions and convocations

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора.

Депутаты от ЕР, когда говорят про Россию в топонимическом измерении, намного меньше говорят про регионы и все в них находящееся. Они чаще обращаются к сущностям более высокого порядка, то есть к России в целом или же к российским географическим сущностям, которые не имеют однозначной региональной привязки. Средняя за все созывы величина «региональной» доли в выступлениях ее депутатов составляет всего 38,4 %. У КПРФ соответствующий показатель имеет значение 49,2 %, у СР – 48,2 %, а у ЛДПР – 55,5 %. Видны различия в динамике и между фракциями системной оппозиции, но их размах меньше их совокупного отличия от ЕР.

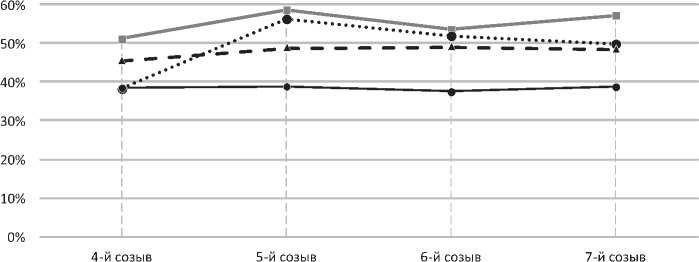

Та же логика тяготения в риторике к территориальным сущностям более высокого порядка сохраняется у ЕР, если «спуститься» в анализе на региональный уровень и ниже. На рисунке 4 представлены доли упоминаний фракциями топонимов «внутри» регионов. Отметим, что все топонимы, имеющие отношение к конкретным регионам Российской Федерации, были разделены на две группы: 1) названия или общепринятые обозначения регионов в целом и 2) названия географических объектов в границах регионов (региональные центры, другие города и населенные пункты, районы и пр.).

50%

Рис. 4. Упоминания топонимов «внутри» регионов по фракциям и созывам / Fig. 4. Mentions of toponyms “within” regions by fractions and convocations

Примечание. Обозначения фракций: ЕР – «Единая Россия», КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, СР – «Справедливая Россия».

Источник: собственные расчеты автора.

И в этом отношении ЕР значимо отличается от других фракций, которые намного ближе друг к другу. В среднем за все четыре созыва депутаты от ЕР, упоминая регионы и связанные с ними топонимы, в 72,72 % случаев называли сам регион в целом и только в 27,28 % говорили о чем-то внутри него. У партий системной оппозиции картина другая. КПРФ и ЛДПР имеют почти идентичное долевое соотношение: 61,91 на 38,08 % в первом случае и 61,99 на 38,01 % – во втором. Чуть иное соотношение у СР – 64,09 на 35,91 %, но и оно заметно отличается от единороссовского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование опиралось на предположение, что в отношении партий, представленных в Государственной Думе в течение четырех созывов (с 2003 по 2021 год), одним из факторов различий в сложившихся у них территориально-политических образах России является их место в партийнополитической конфигурации. Оно было проверено через выявление различий между ЕР как партией власти и фракциями системной оппозиции в объеме и структуре упоминания географических объектов.

Результаты анализа показали, что ЕР по сравнению с другими фракциями меньше обращается к географическим сущностям относительно общего объема говорения своих депутатов. При этом упоминание России и всего

Сулимов К. А. Партия власти и системная оппозиция в Государственной Думе: различия в структуре территориального образ... с ней «географически» связанного имеет у парламентариев-единороссов более абстрактный, то есть высокоуровневый, характер. Это проявляется как минимум в двух отношениях. Во-первых, депутаты от ЕР меньше говорят про географические объекты уровня региона и ниже. Во-вторых, в общем упоминании конкретных регионов они намного чаще депутатов других фракций ограничиваются их названиями. Иными словами, депутаты системной оппозиции больше говорят про города и населенные пункты «внутри» регионов.

В выбранных в исследовании теоретических рамках это объясняется тем, что ЕР значимо отличается от остальных фракций своим местом в партийнополитической системе: она является партией власти, то есть инструментом доминирования президента в парламенте, что уменьшает ее самостоятельность, но увеличивает администрирующую значимость и связанность с исполнительной властью и одновременно снижает для нее стимулы к использованию риторики, открывающей шлюз к «реальному миру». Фракции системной оппозиции, напротив, заинтересованы в такой риторике, они чаще зачитывают «письма с мест» для демонстрации реальной жизни и ее реальных проблем. Поэтому в общем объеме собственной риторики они в целом чаще упоминают географические объекты, а в структуре их территориального образа России больший вес имеют нижние уровни территориальной иерархии.

Список литературы Партия власти и системная оппозиция в Государственной Думе : различия в структуре территориального образа России

- Бедерсон В., Шевцова И. Застройщики, партия власти и немного конкуренции в российских миллионниках: типология городских режимов в 2010-е гг. // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19, № 2. С. 285-300. DOI: 10.17323/727-0634-2021-19-2-285-300 EDN: TECEEC

- Глебова И. И. Партия Власти // Полис. Политические исследования. 2004. № 2. С. 85-92. DOI: 10.17976/jpps/2004.02.09 EDN: HSODLB

- Голосов Г. В., Григорьев В. С. Национализация партийной системы: российская специфика // Политическая наука. 2015. № 1. С. 128-156. EDN: TUGISN

- Голосов Г. В., Лихтенштейн А. В. "Партии власти" и российский институциональный дизайн: теоретический анализ // Полис. Политические исследования. 2001. № 1. С. 6-14. EDN: ESCTLD

- Замятин Д. Н. Географический образ России и постсоветские языковые идентичности // Космополис. 2008. № 1. С. 97-105.