Пасьянс перентратора - 2

Автор: Сергеев Владимир Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181817

IDR: 142181817

Текст статьи Пасьянс перентратора - 2

Статья посвящена рассмотрению результатов опроса населения Великобритании по поводу ее вступления в Общий рынок в 1975 году. Результаты опроса взяты из книги Аптона «Анализ таблиц сопряженности». Любопытность этих данных заключается в нескольких обстоятельствах. Во-первых, они позволяют продемонстрировать состоятельность и мощь техники пасьянса Перен-тратора по сравнению с логлинейным анализом Гудмена, достоинства которого демонстрируются Аптоном на их примере. Во-вторых, содержательная сторона данных представляет значительный интерес, несмотря на свою отдаленную историю, относительно таких важных социальных явлений, как демократия и социальное управление, классовая структура и классовая борьба, проблема группового выбора, глобализация. Наконец, эмпирические данные, приведенные Аптоном, позволяют восстановить исходный массив и проследить или проверить основательность результатов анализа Аптона и предлагаемого в этой статье, используя любые другие технические средства и процедуры.

Маргарет Тэтчер (в джемпере из флагов девяти стран Западной Европы) участвует в поддержке движения за вступление в Общий рынок (1975)

Нам не известно когда проходил этот опрос по отношению к дате самого референдума (5 июня 1975 года), но нам известны результаты референдума1 (67,2% избирателей поддержали вступление в Общий рынок, явка составила 64,5%). На самом деле Великобритания присоединилась к Общему рынку в 1973 году при правительстве консерватора Эдварда Хита. Однако это еще не было окончательное решение – Великобритания взяла время для пересмотра условий своего членства в Общем рынке и проведения референдума. Лейбористы в октябре 1974 года приняли манифест о том, что Великобритания может оставаться в Общем рынке в случае пересмотра условий, в противном случае следует выйти из него. Определенная политическая тонкость заключается в том, что в 1975 году речь уже шла как бы не о вступлении Великобритании в Общий рынок, а о сохранении своего присутствия в нем, поэтому именно так и был сформулирован вопрос референдума. Правительство Гарольда Вильсона (лейбориста) разделилось в мнениях по вопросу о вступлении в Общий рынок, сам Вильсон выступил в поддержку вступления в Общий рынок. Однако раскол в Правительстве произошел и внутри представителей лей- бористской партии. Кампанию против вступления в Общий рынок возглавил лидер левого крыла лейбористов Тони Бенн. Однако давайте рассмотрим результаты опроса, а к политическому бэкграунду и динамике вернемся немного позднее.

Лидеры кампании за вступление Великобритании в Общий рынок (1975) Эдвард Хит и Рой Дженкинс приветствуют результат референдума.

Аптон приводит результаты опроса2.

«Следующие данные взяты из обследования, связанного с референдумом 1975 г., проведенным в связи с вступлением Великобритании в Общий рынок. Их любезно предоставил нам Д. Робертсон.

Рассматривалось 5 дихотомических переменных (каждая из которых относилась к респонденту): А - голосует за вступление в Общий рынок или нет; В - считает себя тори (консерватором) в феврале 1975 г. или нет; С - имеет образование, большее, чем начальная школа, или нет; D - член профсоюза (или один из членов семьи члена профсоюза) или нет; Е - представитель среднего класса или рабочего класса. Для каждой переменной сначала упоминалась категория 1, а затем категория 2. Так, что, например, <рабочий> - это категория Е2.

В обследовании участвовало 1636 респондентов, но не все ответили на все вопросы, именно поэтому 75 пришлось исключить из данных, сведенных в табл. 6.1.»

Т а б л и ц а 1 (у Аптона 6.1.). Частоты ячеек для данных референдума

|

Ячейка ABCDE |

Частота |

Ячейка ABCDE |

Частота |

Ячейка ABCDE |

Частота |

Ячейка ABCDE |

Частота |

|

11111 |

51 |

11121 |

142 |

11112 |

31 |

11122 |

62 |

|

21111 |

8 |

21121 |

37 |

21112 |

8 |

21122 |

23 |

|

12111 |

51 |

12121 |

64 |

12112 |

83 |

12122 |

57 |

|

22111 |

35 |

22121 |

21 |

22112 |

94 |

22122 |

54 |

|

11211 |

11 |

11221 |

37 |

11212 |

34 |

11222 |

61 |

|

21211 |

6 |

21221 |

11 |

21212 |

16 |

21222 |

24 |

|

12211 |

23 |

12221 |

19 |

12212 |

106 |

12222 |

99 |

|

22211 |

15 |

22221 |

25 |

22212 |

143 |

22222 |

110 |

Таким образом N =1561. От данных в таблице 1 легко перейти к массиву, нужно только воспроизвести каждую комбинацию для пяти переменных, соответствующую частоте. Это легко сделать даже вручную с помощью операций Copy/Paste. Перепишем исходные данные в виде удобном для анализа (табл. 2.)

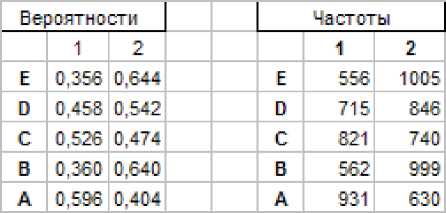

димо получить простые распределения ответов на вопросы. Для этого достаточно сложить для каждого вопроса частоты в строке О , соответствующие затемненным ячейкам, чтобы получить частоту для варианта (1) ответа на вопрос. Для варианта (2) нужно сложить соответствующие светлые ячейки. Таким образом, для варианта (1) ответа на вопрос A нужно сложить все нечетные ячейки строки О (51+51+11+23+142+….+99 =931) а для варианта (2) все четные (или вычесть результат полученный для варианта (1) из N ), соответственно, сумма для варианта (2) будет равна 630. Запишем наши результаты в виде следующей таблички и пересчитаем частоты в вероятности, то есть разделим их на N .

Т а б л и ц а 3.

Теперь, используя часть таблицы 3, где указаны вероятности, легко подсчитать ожидаемые частоты, так, например, для комбинации A v E = 0.356*0.458*0.526*0.36* 0.596*1561= 28,8 (округленно 29), то есть это произведение вероятностей для соответствующих вариантов ответов из таблички вероятностей, умноженное на N. Для первой комбинации получается произведение вероятностей первого столбца таблички, для последней – второго. Если все правильно, то мы должны получить ожидаемые частоты такие, как в таблице 4 в строчке E .

Теперь можно приступить к анализу таблицы 4. Связность наших переменных определяется комбинациями с положительными разностями наблюдаемых и ожидаемых частот (O-E). Наблюдается четыре пары симметричных из тринадцати положительных комбинаций. Для кодификации комбинаций мы использовали набор карт из четырех мастей по восемь карт в каждой масти. Наиболее мощная из симметричных пар комбинаций A ^ A * , на неё приходится 56% дисперсии связности, следующая пара A v A * - 19%, далее K ^ K * - 11% и последняя 10 ^ 10 * - 11%. Осталось еще две непарные комбинации Q ^ , J * -3% и три нулевые. Корреляция Хельмерта (Rh) для наших

Т а б л связностью, дисперсии переменных.

Пара комбинаций A ^ A * нам сразу дает четкое представление о различии социальных групп (назовем их для краткости классами, хотя это не очень правильно) и их позиций в вопросе о вступлении в Общий рынок. A ^ -это консерваторы3 (тори), имеющие более высокое образование, не члены профсоюза и не имеющие в своей семье членов профсоюза, представляющие средний класс (не рабочие) и голосующие за вступление в Общий рынок. Соответственно, A * - лейбористы, имеющие образование не выше среднего, члены профсоюза (или кто-либо из семьи член профсоюза), рабочие и голосующие против вступления в Общий рынок. Таким образом, проблема вступления в Общий рынок обнаружила яркий классовый характер. Следующая пара комбинаций A v A * добавляет к выделенным группам членов профсоюза к группе в комбинации A ^ и не членов профсоюза к комбинации A * . Другими словами, для представителей среднего класса не очень существенно членство в профсоюзе, то есть членство не существенно влияет на результаты голосования, как и для рабочих не членство в профсоюзе не очень существенно влияет на их позицию не вступления в Общий рынок. Следующая дополнительная пара 10 ^ 10 * добавляет к выделенным классам относительно небольшую группу лиц без высшего образования к среднему классу и достаточно большую группу лиц с образованием более чем начальная школа к рабочим. При этом все остальные позиции остаются у них те же самые. Наконец, последняя пара, назовем ее «возмущающая» - K ^ K * . Дело в том, что респонденты этой группы полностью идентичны респондентам в A ^ A * паре, только вот отношение к вступлению в Общий рынок у них противоположное по сравнению с классами, к которым они принадлежат. То есть это типичные представители среднего класса, но не поддерживающие вступление в Общий рынок, или типичные представители рабочего класса, но поддерживающие вступление в Общий рынок.

В целом ситуация складывается так, что выраженность корреляций в пользу основных классов – средний класс и рабочие, при меньшей абсолютной численности среднего класса, казалось бы, позволяет ожидать

Таблица 5.

Табл. 8.

отрицательного результата референдума. Тем не менее, данные опроса говорят, что вступление в Общий рынок поддерживает без малого 60% (59,6% таб. 3) британцев. Другими словами, можно говорить о размытости, неоднородности рабочего класса относительно предмета референдума, когда как средний класс более однороден, и в целом в большей степени соответствует обнаруженному ядру классовых различий.

Зная о результатах референдума, можно сказать, что опрос проводился где-то не позднее как в средней части проведения кампаний в поддержку или против вступления. Точнее на этот вопрос можно ответить, зная первоначальные позиции партий и населения. Есть существенные основания считать, что на старте агитационной кампании позиция электората была прямо противоположной полученной в референдуме, но об этом позднее.

Вызывает некоторое недоумение переменная D, ведь она фиксирует не принадлежность респондента к профсоюзу, а принадлежность респондента или кого-либо из членов семьи. Понятно, что это было сделано из благих намерений, так как, очевидно, что иначе было бы гораздо меньше респондентов - членов профсоюза. Попробуем несколько упростить ситуацию. Тогда получаем следующую таблицу 5.

Как видно в таблице 5, связность данных стала совсем прозрачна и выпукла – сосредоточилась в двух крайних симметричных комбинациях A v A * , однако R h =0.385. То есть данные имеют слабую множественную связность, поэтому они не позволяют давать надежные прогностические оценки. Переменная А (отношение к вступлению в Общий рынок) плохо определяется структурой данных, другими словами, рассматриваемые факторы слабо детерминируют ее как отклик и по отдельности и во взаимодействии. Для прояснения того, что происходит с данными, придется вернуться к рассмотрению простых таблиц.

Табл. 6.

|

Отношение к вступлению в Общий рынок |

Класс |

|

|

средний класс |

рабочие |

|

|

% по столбцу |

% по столбцу |

|

|

за вступление |

71,6% |

53,0% |

|

против |

28,4% |

47,0% |

Таблица 6. показывает, что средний класс (переменная E ) отличается большей однородностью по отношению к вступлению в Общий рынок по сравнению с рабочими.

Табл. 7.

|

Отношение к вступлению в Общий рынок |

Политическая направленность |

|

|

консерваторы |

лейбористы |

|

|

% по столбцу |

% по столбцу |

|

|

за вступление |

76,3% |

50,3% |

|

против |

23,7% |

49,7% |

Таблица 7. Дает тот же результат – консерваторы (переменная B ) обладают большей однородностью своих представлений по отношению к вступлению в Общий рынок по сравнению с либералами.

Отношение к вступлению в Общий рынок за вступление против

Принадлежность к профсоюзу

в профсоюзе % по столбцу 54,5%

45,5%

не в профсоюзе % по столбцу 63,9%

36,1%

Таблица 8. Не члены профсоюза (переменная D ) более лояльны к вступлению в Общий рынок.

Табл. 9.

Отношение к вступлению в Общий рынок

Образование больше 4 меньше 5

классов

% по столбцу

65,9%

34,1%

классов

% по столбцу

52,7%

47,3%

за вступление против

Таблица 9. Респонденты с более высоким образованием (переменная С ) обладают большей однородностью своих представлений по отношению к вступлению в Общий рынок по сравнению с лицами с низким образованием (скорее всего здесь речь идет не о начальном образовании, как это принято у нас, а о среднем, то есть что-то около 9-11 классов, а то получается довольно низкое образование для британцев). Мы рассмотрели четыре фактора, и все они дают один и тот же результат – везде наблюдается предпочтение вступления в Общий рынок, разница только в цифрах. То есть это нам ничего не добавляет, к тому, что мы получили из анализа комбинаций.

Таблица 10 дает ту же картину однородности, за исключением небольшого преобладания противников вступления в Общий рынок среди рабочих-лейбористов, состоящих в профсоюзе.

Наконец, таблица 11 также говорит об однородности, за исключением небольшого преобладания противников вступления в Общий рынок среди рабочих-лейбористов с низким образованием. Можно только отметить, что предпочтение вступления наиболее отчетливо среди представителей среднего класса с более высоким образованием и не членов профсоюза. Однако и эти результаты были видны в анализе комбинаций.

Общий результат можно сформулировать следующим образом. Поддержка вступления в Общий рынок не связана с какими-либо из рассматриваемых факторов в том смысле, что в различных их комбинациях наблюдается только различие величины этой поддержки. Тем не менее, анализ комбинаций указывает на наличие ядер социальных классов (рабочие и средний класс), которые имеют противоположные ценности и, соответственно, различное отношение к вступлению в Общий рынок. Менее многочисленный средний класс обладает большей сплоченностью в понимании своих интересов, по сравнению с рабочими. Однако, чтобы объяснить этот факт, необходи-

Таблица 10.

|

Отношение к вступлению Общий рынок |

Класс |

В целом |

|||||||

|

средний класс |

рабочие |

% от всех |

|||||||

|

Политическая направленность |

Политическая направленность |

||||||||

|

консерваторы |

лейбористы |

консерваторы |

лейбористы |

||||||

|

Принадлежность к профсоюзу |

Принадлежность к профсоюзу |

Принадлежность к профсоюзу |

Принадлежность к профсоюзу |

||||||

|

в профсоюзе |

не в профсоюзе |

в профсоюзе |

не в профсоюзе |

в профсоюзе |

не в профсоюзе |

в профсоюзе |

не в профсоюзе |

||

|

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

||

|

за вступление |

4,0% |

11,5% |

4,7% |

5,3% |

4,2% |

7,9% |

12,1% |

10,0% |

59,6% |

|

против |

,9% |

3,1% |

3,2% |

2,9% |

1,5% |

3,0% |

15,2% |

10,5% |

40,4% |

|

В целом |

4,9% |

14,5% |

7,9% |

8,3% |

5,7% |

10,9% |

27,3% |

20,5% |

100,0% |

Таблица 11.

|

Отношение к вступлению в Общий рынок |

Класс |

В целом |

|||||||

|

средний класс |

рабочие |

% от всех |

|||||||

|

Политическая направленность |

Политическая направленность |

||||||||

|

консерваторы |

лейбористы |

консерваторы |

лейбористы |

||||||

|

Образование |

Образование |

Образование |

Образование |

||||||

|

больше 4 классов |

меньше 5 классов |

больше 4 классов |

меньше 5 классов |

больше 4 классов |

меньше 5 классов |

больше 4 классов |

меньше 5 классов |

||

|

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

% от всех |

||

|

за вступление |

12,4% |

3,1% |

7,4% |

2,7% |

6,0% |

6,1% |

9,0% |

13,1% |

59,6% |

|

против |

2,9% |

1,1% |

3,6% |

2,6% |

2,0% |

2,6% |

9,5% |

16,2% |

40,4% |

|

В целом |

15,2% |

4,2% |

11,0% |

5,3% |

7,9% |

8,6% |

18,4% |

29,3% |

100,0% |

мо рассмотреть социально-политический бэкграунд этих результатов, но сначала посмотрим, что говорит Аптон, вооруженный логлинейным анализом Гудмена.

Результаты анализа этих данных Аптоном

Следует сразу сказать, что Аптон эти данные рассматривает на, без малого, 21 странице (формат приблизительно % А4) своей книги, приводя 13 таблиц (несколько таблиц занимают по целой странице) и одну диаграмму. Рассматриваются различные модели (всего 31). Что касается самих выводов и интерпретаций, то Аптон ограничивается всего двумя репликами. Первая (стр. 80): «Таким образом, результаты говорят нам, что были 3 основные непосредственные причины, определяющие, будет ли индивид голосовать на референдуме в пользу вступления в Общий рынок или нет, они таковы (в порядке уменьшения важности):

(АВ) - голос за вступление гораздо более вероятен, если респондент в феврале голосовал за тори;

(АЕ) - голос за вступление более вероятен, если респондент принадлежит к среднему классу;

(АС) - голос за вступление несколько более вероятен, если респондент окончил больше, чем начальную школу».

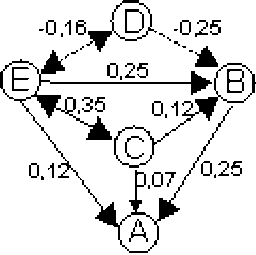

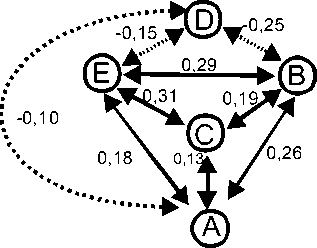

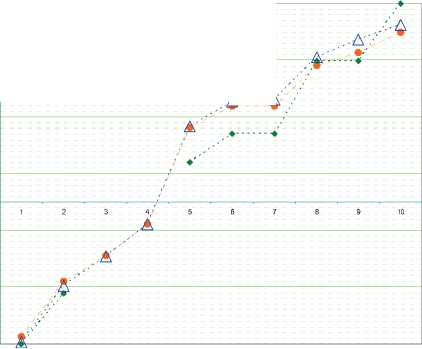

Вторая реплика (стр.84): «Детальная социальнополитическая интерпретация полученной диаграммы связей предоставляется читателю. Автор ограничится замечанием, что, хотя членство в профсоюзе и не оказывает прямого влияния на результаты голосования, оно все же косвенно сказывается через стрелки DB и DE». Таким образом, Аптон возвращается к парным зависимостям, рассмотрим предлагаемую им для анализа диаграмму связей. Диаграмма 1 представляет из себя парные взаимодействия, определяемые в выбранной модели, и являются лямбдами меры Гудмена. Но нужно ли нам было проделывать все эволюции, которые блестяще продемонстрировал Аптон, чтобы получить эту картинку? А, что если мы возьмем обычные парные коэффициенты корреляции, что получится? Смотрите сами - диаграмма 2. (матрица парных корреляций). Если вернуться к интерпретации Аптона, то он обратил внимание на влияние «членства в профсоюзе» на отношение к вступлению в Общий рынок, как косвенное (ограничение модели), мы же его наблюдаем как явное (-0.10).

Диаграмма 1. Граф связей (Аптон стр.84)

Диаграмма 2. Граф связей (парные корреляции)

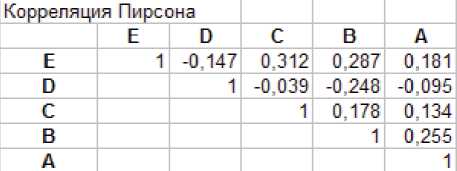

Матрица парных корреляций.

Как уже говорилось в первой статье анализа Перен-трантора, мы можем также воспользоваться и другой мерой, которую предложили, и которая хорошо согласуется с корреляцией Пирсона, но легче вычисляется и нечувствительна к асимметрии распределения переменных – R2 , которая вычисляется по формуле:

2 = 2((O a - E a ) + (O d - E d ))

N , где O – наблюдаемые частоты, E – ожидаемые, а и b клетки таблицы 2*2, соответствующие главной диагонали.

Результаты можно сравнить в следующей таблице.

Таблица 12. Сравнение мер связи.

|

переменные |

R2 |

Аптон ( λ Гудмена) |

r (Пирсона) |

разность (R2 - r) |

|

BD |

-0,237 |

-0,250 |

-0,248 |

0,011 |

|

DE |

-0,140 |

-0,160 |

-0,147 |

0,007 |

|

AD |

-0,093 |

-0,095 |

0,002 |

|

|

CD |

-0,039 |

-0,039 |

0,000 |

|

|

AC |

0,132 |

0,070 |

0,134 |

-0,003 |

|

BC |

0,170 |

0,120 |

0,178 |

-0,007 |

|

AE |

0,170 |

0,120 |

0,181 |

-0,011 |

|

AB |

0,240 |

0,250 |

0,255 |

-0,015 |

|

BE |

0,263 |

0,250 |

0,287 |

-0,023 |

|

CE |

0,299 |

0,350 |

0,312 |

-0,013 |

Более наглядно можно сравнить на следующем рисунке. Фактически между R2 и r нет разницы при небольшой асимметрии распределений. Наибольшая разница между оценками корреляции переменных BE, но они имеют и самую высокую асимметрию (36% на 64%). Другое дело лямбда Гудмена, но на рисунке видно, что структура сохраняется – пропорция между полученными в разных измерениях коэффициентами. Дело в том, что гудменовские коэффициенты не относятся ко всему массиву, а определяются моделью, однако, как видим, ограничения модели не приводят к существенным отклонениям и там, и там мы получаем одинаковую структуру.

0,350

R2

Аптон (лямбда Гудмена) Пирсон

0,250

0,150

0,050

-0,050

-0,150

-0,250

В целом карточный анализ оказывается, как минимум:

-

1 – проще относительно вычислительных процедур, что, впрочем, не столь существенно при современных вычислительных возможностях, если не считать платность программного обеспечения;

-

2 - он дает быстрое визуальное представление структуры многомерной связности;

-

3 – такое представление не получается из парных зависимостей и оно не является редукцией, как в факторном анализе;

-

4 – проводя такой анализ, вы все время контролируете все данные, всю структуру связности одновременно. Выделяемые типологии (ядра, комбинации), как, например, в анализируемых данных, наблюдаются на невысоком уровне (менее 10% массива), то есть частоты не очень большие, тем не менее они четки, прозрачны и контрастны, так как симметричны;

-

5 – карточный анализ не противоречит существующим методам и может быть иллюстрирован обычным ана-

- лизом таблиц, процедурами многомерного анализа, тем не менее, более продуктивен. Вы можете, что-то забыть при анализе двумерных таблиц или не обратить внимание, вы может отбросить не очень существенные факторы в факторном анализе. В карточном анализе вы не потеряете случайно ничего, если сами не захотите только уменьшить число рассматриваемых переменных, но пасьянс вам всегда дает информацию о том, что вы теряете при таких ограничениях.

Однако мы исчерпали возможности формального анализа, но для понимания данных будет интересно и существенно разобраться в бэкграунде, который не только проясняет ситуацию, но и еще раз проливает свет на то, как делается большая политика и демократия.

Бэкграунд - партийная динамика в Великобритании

Гарольд Вильсон - лидер лейбористской партии с 1963, премьер-министр Великобритании (1964—1970 и 1974—1976); считается одним из самых выдающихся британских государственных деятелей XX века. Под его руководством лейбористы выиграли четыре раза всеобщие выборы. Вильсон ушёл в отставку неожиданно, на пике популярности, возможно, по состоянию здоровья (в апреле 1976 Вильсон был возведен в рыцарское достоинство, а в 1983 получил ненаследуемый титул барона Вильсона Риво. Умер Вильсон в Лондоне 24 мая 1995 от рака, страдая, к тому же, болезнью Альцгеймера). В день накануне референдума по поводу вступления в Общий рынок в каждый дом было доставлено почтовое сообщение на 15 страницах, рекомендующее от лица правительства Её Величества за подписью Гарольда Вильсона поддержать

Хотя уже более 30 лет назад отшумели дебаты по поводу вступления в Общий рынок, жизнь продолжается, и сейчас уже речь идет о преобразовании Европейского Союза в единое сверх государство, в духе СССР вступление в Общий рынок.

Гарольд Вильсон

или США. Британцы опять накануне исторических решений. В 2005 году, когда исполнилось 30 лет вступления в Великобритании в Общий рынок, BBC4 провела небольшой опрос британцев относительно этого события. Были высказаны разные оценки, тем более, что все это проходило на фоне обсуждения конституции EC. Определенная часть британцев считает, что они были введены в заблуждение активистами кампании «за» вступление в ОР. Обещания агитаторов в значительной части оказались не выполненными, поэтому Вики-Джордж (очевидно рядовой британец) в своем интервью, подводя итог своей оценки, сказал: «Излишне говорить, что я не буду голосовать «да» еще раз, за какие-либо правительственные обещания, связанные с Объединенной Европой». Другой британец - Ян говорит: «Хотя мне и было всего лишь 12 лет в то время, но это была горячая тема для взрослых. Мое впечатление, что почти все проголосовали «нет», и никто не мог понять, каким образом мог получиться «да» результат».

Однако есть и более весомые факты, проливающие свет на агитационные кампании. Так, например, Майкл Кокерелл, корреспондент BBC, 4 июня 2005 года в филь- ме «Как Великобритания попала в Европу» по поводу событий тридцатилетней давности говорит: «Начнем с того, что две трети избирателей хотели, чтобы Великобритания не входила в EC, но к концу агитационной кампании цифры были прямо противоположные».5 Это не только точка зрения, но существуют массовые опросы, в частности института Gallup6, к сожалению, мне не удалось найти прямых ссылок на источники таких данных.

Нет смысла говорить о том, что кампания «За» несоизмеримо весомее поддерживалась финансами и, соответственно, участием масс-медиа. Практически поддержка кампании «Против» была только в крайних правых медиа, а именно, коммунистической «Morning Star». Майкл Кокерелл пишет: « «Да» кампания была хорошо укомплектована, хорошо финансируема и хорошо организована и состояла из аналогично мыслящих людей - лидеров трех основных партий - консерваторов, лейбористов и либералов. «Нет» кампанию отличали гораздо меньшие ресурсы. Они обеспечивались в основном из левого крыла Лейбористской партии, правого крыла тори, менее значительных - Национального фронта, Коммунистической партии. И эти ресурсы были минимальными».

Тем не менее, в 2005 году Тони Бенн, оценивая позиции и результаты, говорит: «Вы должны сделать ваше дело, - иногда вы выигрываете, иногда вы теряете. Но дело в том, что Маргарет Тэтчер в настоящее время близка к моим взглядам, как и Руперт Мердок». Майкл Кокерелл говорит: «Возвращаясь к 1975 году, объединенные силы политического истеблишмента, национальная пресса и изощренные маркетин-

Тони Бенн

говых кампании убедили сомневающуюся общественность сказать «Да».

Гарольд Вильсон получил баронский титул, очевидно, за свои достижения, в том числе и вступление в Общий рынок. Но он поступил не очень хорошо – изменив фактически своей партии, которая его и сделала Премьер министром. В момент агитационной кампании он выбрал позицию, не соответствующую не только его партийным коллегам, но и избирателям, которые его выбрали, пойдя на альянс с лидерами консерваторов и либералов. В апреле 1975 года была проведена партийная конференция лейбористов, которая показала, что лейбористы в значительном большинстве поддерживают не вступление в Общий рынок в пропорции 2:1. Тем не менее, руководство лейбористской партии заняло позицию «за» вступление. Только представители семи из сорока шести профсоюзов присутствовали на конференции в поддержку вступления в Общий рынок. Таким образом, Гарольд Вильсон сам породил раскол в своем кабинете и партии, так как отказался от партийных приоритетов в пользу позиций, поддерживаемых консерваторами. Но дело даже и не в партийной лояльности. Получается, что если Вильсон и сменил консервативного премьера Эдварда Хита, тем не менее, продолжил его славное дело объединения Европы. Коллизия убедительно показывает, что межпартийные различия в группе лидеров имеют несущественные различия, то есть это игра в борьбу и оппозицию.

Если первоначально, до начала кампании «за» и «против» вступления, ситуация, по-видимому, имела достаточ- но определенные, если не классовые, то групповые различия в позициях, то кампания «за» перевела ее в бесклассовую проблему общего блага для всех. Поэтому часть кампании «за» фундировалась дискредитацией левых, как ретроградов и обскурантов, выступающих против «очевидного» блага для всех. Тем не менее, проблематика ЕС постепенно переформатировалась из экономического союза в государственно-административный, что первоначально было скрыто. То есть, есть силы, которые бы хотели сформировать ЕС как структуру с единым центром управления. Не трудно определить, что это за силы – несомненно, речь может идти только о крупном бизнесе и капитале. Таким образом, ЕС является конкретной площадкой реализации программы глобализации в интересах крупного капитала.

Гордон Браун

Гордон Браун – премьер министр с 2007 года, лейборист, в 70 годы за радикальные левые взгляды получил прозвище Красный Горд. В настоящее время имеет репутацию умеренного евроскептика, принадлежит к социал-демократическому крылу Лейбористской партии (в отличие от социал-либерала Блэра, которого он сменил). В газете «Дело» от 21 мая 2007 года Юрий Колкер пишет из Лондона о приходе к власти Брауна: ««Новые лейбористы» [термин появившийся с приходом Тони Блэра, когда лейбористы перевоплотились из партии профсоюзов в партию лево-центристской ориентации] обуржуазились, делают установку на голоса среднего класса, перехватили многие лозунги консерваторов. Тут они правы. Общество в целом давно уже обуржуазилось; пролетариат в стране крошечный - на нем далеко не уедешь. А средний класс хочет, во-первых, улучшения бесплатной медицины; во-вторых, доступного по ценам жилья; в-третьих, хороших школ».7 Тем не менее, в 2008 году популярность лейбористов резко пошла вниз, как сообщает «Российская газета» в номере от 19 сентября 2008 года: «Данные последних опросов общественного мнения наглядно показывают, что премьер-министр Великобритании Гордон Браун и возглавляемая им Лейбористская партия продолжают стремительно терять популярность среди избирателей. Лишь 25 процентов британцев в настоящее время готовы проголосовать за лейбористов. В то же время оппозиционную Консервативную партию готовы поддержать 52 процента избирателей - это рекордно высокий показатель для «тори» за последние 17 лет».8 Ну, что ж, эпоха лейбористов прошла, наступает эпоха консерваторов – «show must go on».

Перспективы дальнейшей интеграции мировой экономики, в этой связи, легко прогнозируются – необходимо создать проблемы и трудности типа мирового кризиса, который бы вынудил искать «согласованное» решение и сделал это объединение естественным требованием времени и новых реальностей. Парадокс в том, что грядущий мировой порядок требует определенного беспорядка, а именно внутри государственной дезинтеграции. Такая дезинтеграция потребует привлечения сил извне в виде НАТО или МВФ. Очевидно, не малую помощь в этом «благородном» деле построения нового порядка играют и проблемы иммигрантов, национального сепаратизма, атомизации социальной структуры до индивида, лишен- ного семьи, традиций и отечества. Достижение национальной автономии вновь образованными государствами в последние десятилетия парадоксальным образом приводит не к возрождению государственной социальной организации, а к возникновению потоков массовой эмиграции. Значительная часть населения вынуждена скитаться по всему миру в поисках лучшей жизни, порождая это иммигрантское сословие в городах и странах, которые чужды им своими культурными и социальными архетипами.

Однако мы попадаем в область конспирологии или теории заговора, в настоящее время получившей очередной импульс популярности во всем мире в связи с глобальным экономическим кризисом. Здесь причудливым образом соединяются тайные организации, чародеи и маги, мессии, апокалипсис; переодетые инопланетяне, захватившие мир; параллельные миры. Очень быстро стали множиться спасители мира, контактеры, получившие откровения от внеземного разума; учителя древней мудрости, не лишенные предпринимательской жилки и бойко распространяющие за деньги рецепты индивидуального и коллективного спасения на DVD, по интернет, приглашающие на школы, лекции, семинары во всем мире.

Большой бизнес очень чувствителен к конъюнктуре. Очевидно, что политики и правительства во всем мире теряют легитимность – народ не верит политикам и чиновникам-бюрократам, так как видит их интеллектуальную ограниченность, цинизм и прагматичность переходящую в продажность. Политическая демагогия о демократии, равенстве, братстве, всеобщем благе идет рука об руку с коррупцией, обманом, насилием. В Великобритании в 1975 году более трети избирателей не участвовало в эпохальном референдуме. Две трети избирателей были вовлечены в очередной гейм этой политической игры, но, очевидно, с изрядной долей скептицизма. Этот скептицизм набирает все большие обороты, так как благие намерения политиков неизменно оборачиваются эскалацией социальных проблем. Социальному процессу нужны новые вожди, и большой бизнес не может не отреагировать на это. Политики и чиновники сменятся гуру и просветленными учителями. Из контор и офисов народ перекочует в ашрамы и школы. Большой бизнес организует и удовлетворит спрос людей на духовность, как он орга- низовал и удовлетворил спрос на социальную справедливость и демократию. Не трудно представить, чем это кончится, учитывая предыдущие достижения. Вы хотите чуда? Будет вам чудо в виде лазерного шоу.

Первые христиане преследовались властями (большим бизнесом), но, на определенном этапе, большой бизнес оседлал учение, сделав его социальным институтом, а лидеров - попами-чиновниками, духовными бюрократами. Волна была поймана, оставалось только ловко балансировать на доске.

Что касается оснований и происхождения карточного анализа, то он естественным образом продолжает попытки решить фундаментальные проблемы связности вообще и анализа этих связностей за пределами парных зависимостей, то есть это продолжение логлинейного анализа и детерминационного анализа. Наконец, почти совсем не известен КЧА (конфигурационно-частотный анализ Линерта Г.А.), разрабатывающийся нашими коллегами из Германии с 70-х годов, где он получил достаточное распространение в определенных кругах социальных исследователей (психологов). Мне известна только одна отечественная публикация, относящаяся к 1984 году в психологическом журнале (том 5. №1), с ней можно познакомиться в интернете ru/book/ Специфичность КЧА заключается в «заточке» на исследование типологий, наблюдаемых относительно на низких частотах и представляющих из себя структуры, которыми обычно пренебрегают, но они могут представлять значительный интерес для внимательного и основательного исследователя. То есть он расширяет возможности логлинейного анализа. КЧА еще раз ставит вопрос о том, что есть ячейка многомерной таблицы, и предлагает его решение. В этой связи, на самом деле, карточный анализ ни чему не противоречит, просто позволяет продвинуться немного дальше в исследовании структур связностей.

В конце хотелось бы пригласить вас на сайт Перен-тратора, где будут размещаться дополнительные материалы в связи с анализом Перентратора и не только.

пишите:

Уважаемые nодnисчики!

В nредыдущем номере журнала часmь mиража вышла с mиnографским браком (nеревернуmые или чисmые сmраницы). Если у Вас оказался mакой эк-земnляр, — сообщиmе мне об эmом, и я вышлю новый экземnляр журнала.

Приношу извинения за досmавленные неудобсmва, редакmор журнала Михаил Илле.