Пасторальные сюжеты в музыке современных композиторов: "Дафнис и Хлоя" Сергея Терханова

Автор: Радзецкая О.В.

Журнал: Бахтинский вестник @bakhtiniada

Рубрика: Диалоги

Статья в выпуске: 2 (12), 2024 года.

Бесплатный доступ

Вокально-хоровой цикл «Дафнис и Хлоя» талантливого композитора из Мордовии С. Я. Терханова (1954-2014) - одно из наиболее оригинальных прочтений античного романа Лонга (II в. н. э.). В статье представлен краткий обзор рецепции романа выдающимися деятелями мировой культуры (И. В. Гёте), представителями литературы Серебряного века (Д. С. Мережковский), отечественными учеными - культурологами, филологами, философами (М. М. Бахтин, С. Я. Лурье и др.). Рассматриваются интерпретации романа в художественной литературе, изобразительном искусстве, музыке. В этом контексте выявляются особенности трактовки знаменитого пасторального сюжета С. Я. Терхановым, анализируется музыкальный почерк и стиль композитора.

С. я. терханов, музыка, «дафнис и хлоя», вокально-хоровой цикл, жанр пасторали

Короткий адрес: https://sciup.org/147248347

IDR: 147248347 | УДК: 82-133:78 | DOI: 10.15507/2658-5480.06.202402.06

Текст научной статьи Пасторальные сюжеты в музыке современных композиторов: "Дафнис и Хлоя" Сергея Терханова

Оригинальная статья / Original article

EDN:

Роман Лонга «Дафнис и Хлоя» датируется концом II в. н. э. и входит в число пяти канонических сочинений древнегреческой прозы, относящихся к типу «греческого» или «софистического» романа («Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона Афродисийского (II в. н. э.), «Повесть о Габрокоме и Антии» (Эфесская повесть») Ксенофонта Эфесского (II в. н. э.), «Левкиппа и Ксенофонт» Ахилла Татия (II в. н. э.), «Эфиопика» Гелиодора (III–IV вв. н. э.)).

И. В. Гёте говорил о произведении Лонга: «Роман этот так прекрасен, что в нашей суете сует невозможно надолго удержать впечатление, которое он производит и, перечитывая его, ты каждый раз только диву даешься. Все в нем залито сиянием дня, и кажется, что видишь геркуланумскую живопись, с другой стороны, эти картины влияют на книгу и, когда ее читаешь, спешат на помощь нашей фантазии» [цит. по: 12, с. 414–415]. Д. С. Мережковский утверждал: «… Гёте прав. Он первый почувствовал огромное эстетическое и философское значение книги, которой до сих пор только забавлялись, не понимая; которую любили, как драгоценную игрушку, не придавая ей особенного значения» [6, с. 25].

Роману Лонга уделял внимание М. М. Бахтин, рассматривавший его в числе вышеназванных пяти античных романов, которые он относил к типу «авантюрного романа испытания», составив «сводную типическую схему» положенного в их основу сюжета: «Юноша и девушка брачного возраста. Их происхождение неизвестно, таинственно… Они наделены исключительной красотой. Они также исключительно целомудренны. Они неожиданно встречаются друг с другом; обычно на торжественном празднике. Они вспыхивают друг к другу внезапной и мгновенной страстью, непреодолимою, как рок, как неизлечимая болезнь. Однако брак между ними не может состояться сразу. Он встречает препятствия, ретардирующие, задерживающие его. Влюбленные разлучены, ищут друг друга, находят; снова теряют… снова находят… Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в браке» [1, с. 343–344].

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Вместе с тем Бахтин считал, что в ряду данного типа романов «Дафнис и Хлоя» «стоит особняком»: его нельзя безоговорочно относить к типу греческого авантюрного романа: «В центре его – пастушеско-идиллический хронотоп, но охваченный разложением, его компактная замкнутость и ограниченность разрушена, он окружен со всех сторон чужим миром и сам стал получужим; природно-идиллическое время уже не столь густо, оно разрежено авантюрным временем» [1, с. 359–360].

Ученый считал, что роман Лонга положил начало большой литературной традиции: «… в последующем историческом развитии романа у этого произведения своя линия» [1, 360]. В лекциях, прочитанных в 1950-х гг. для студентов Мордовского педагогического института (с 1957 г. – университета) Бахтин вспоминает роман Лонга, рассматривая роман-трактат Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании»: «Эмилю исполнилось 16 лет. Ему находят такую же чистую девушку. Показывается, как пробуждается у них чистая, светлая любовь (здесь он следует “Дафнису и Хлое”) на лоне природы. Эта любовь нашла широкий резонанс в литературе. Появляются произведения, где изображается чистая, невинная любовь людей на лоне природы» [5, с. 343].

Современник Бахтина – историк культуры, литературовед С. Я. Лурье считал, что Лонг «не удовольствовался простым комбинированием александрийской пасторали с позднегреческим романом, а освежил свой труд заимствованием из вечно живой сокровищницы народного творчества…» [8, с. 25].

В литературоведении 1960-х гг. существовали разногласия по поводу эстетической и художественной ценности «Дафниса и Хлои». С. В. Полякова утверждала: «Риторическая проза греческих романистов до такой степени безлика, что невозможным оказывается при сопоставлении образцов отличить друг от друга таких несхожих между собой авторов, как Лонг и Харитон или Ксенофонт и Ахилл Татий» [10, с. 162]. Е. А. Беркова писала о «Дафнисе и Хлое»: «Глубоко искусственный по своей форме, но очень выразительный и изящный… является любопытным сочетанием архаических и современных приемов прозаического повествования» [2, с. 89–90].

История Дафниса и Хлои стала источником многочисленных интерпретаций в художественной литературе, изобразительном искусстве, музыке. Знакомые мотивы звучат у Н. С. Гумилева и у Вяч. И. Иванова в «Песнях Дафниса»: «Цикады, цикады! / Полдня калящего, / Кузницы яркой / Вы ковачи! / Молоты стройные, / Скрежеты сильные, / Зноя трескучие / Вы трубачи! / Музам вы любы: / Куйте мне в трубы Сладостной славы / Серебра сплавы, / Злата лучи – / Под теревинфом победы, где с Дафнисом – томная Хлоя! /» [4, с. 765].

После перевода на французский язык епископом Осерским Ж. Амио (1513–1593) роман получил всемирное признание. Появилось множество живописных полотен и скульптур; каждый художник по-своему пытался отобразить любовную идиллию героев, создавая новые образы. Светлый пасторальный сюжет, возвышенный, эмоциональный настрой, все это буквально «просилось на холст», обладало особым магнетизмом. На полотнах Тициана («Три возраста», 1512–1514) и его ученика П. Бордоне («Дафнис и Хлоя», ок. 1555–1560) изображенные юноша и девушка – это воспетые Лонгом персонажи. Среди выдающихся иллюстраций к роману Лонга назовем также работы П. Боннара (1912), К. Сомова (1930), П.-Э. Бека (1939), М. Шагала (1956) и др.

В 1993 г. появилась вольная экранизация «Дафниса и Хлои» режиссера Ю. А. Кузьменко.

Самым ранним из музыкальных произведений на сюжет «Дафниса и Хлои» можно назвать написанную Ж. Б. Буамортье одноименную оперную пастораль (1747). Известна одноименная фортепианная новелла Н. К. Метнера (1908). В 1912 г. «Русские сезоны» С. П. Дягилева с большим успехом осуществили постановку одноименного балета М. Равеля, по которому автором были составлены фортепианная и две симфонические сюиты.

Творчество Равеля оказало большое влияние на формирование музыкального мышления С. С. Прокофьева. После окончания консерватории композитор отправился в путешествие по Европе и так описывал свои лондонские впечатления: «…я услышал и увидел много нового: «Дафниса и Хлою» Равеля, «Жар-птицу» и «Петрушку» Стравинского. Живость и изобретательность, “заковырки” меня чрезвычайно заинтересовали» [8, с. 150]. По мнению Ю. Г. Крейна, без «Дафниса и Хлои» не было бы «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева [см.: 7, с. 61]. На сюжет «Дафниса и Хлои» в 1942 г. в Лейпциге был поставлен балет «Пастораль» композитора Л. Шписа, в 1969 г. на сцене Баварской оперы – балет Б. А. Циммермана.

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Таким образом, можно сказать, что художественные интерпретации образов Дафниса и Хлои необыкновенно разнообразны. В европейском и русском искусстве они стали символами любви и верности. А. Г. Коробова подчеркивает, что «все развитие пасторали в европейском искусстве находилось под влиянием музыки – и как предмета пасторального дискурса с его характерными сюжетно-образными мотивами (песни пастухов, танцы нимф и сатиров, игра на свирели и других “пастушеских” инструментах), и как составляющей многих жанровых форм» [6, с. 4].

В 2016 г. был опубликован вокально-хоровой цикл «Дафнис и Хлоя» талантливого мордовского композитора Сергея Яковлевича Терханова (1954–2014). Замысел этого сочинения возник в сентябре 2006 г. после знакомства композитора с небольшим циклом стихов настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Николаевка, председателя отдела культуры Саранской и Мордовской Епархии протоиерея Виктора Зимина, написанного по мотивам романа Лонга.

Вокально-хоровой цикл является свободной импровизацией на заданную тему, современным взглядом на пасторально-идиллическую символику. Написанный для сопрано, тенора и женского хора, он состоит из следующих частей: 1) Прелюдия; 2) Ироническое предисловие; 3) Дежа вю; 4) Пастораль; 5) Встреча; 6) Признание Хлои; 7) Признание Дафниса; 8) Сад Филета; 9) Песенка Хлои; 10) Просьба; 11) Финал и Дивертисменты: 1) «Тому, кто очарован мной…»; 2) «Скованный болью»; 3) «Постлюдия». Терханов ставит перед собой серьезные задачи по переосмыслению содержания и формированию индивидуальной концепции – во многом условной, лишенной драматургической конкретики. Впервые важным становится не сам персонаж, а то, как он воспринимается и интерпретируется автором, каким он становится вне границ классического сюжета.

Цикл Терханова изобилует разнообразными аллюзиями. Воображение слушателя стремительно рисует арену древнегреческого театра. Возводятся призрачные декорации. Взору открываются прелестные пейзажи. Счастливый и благословенный край… Едва уловимое сходство становятся все более явным, слышатся шаги, на сцену выходит хор… Происходит драматическая завязка Пролога, за ним следует парод (песня хора), чередование эписодиев (актерских диалогов, иногда совместно с хором) и стасим (песен хора). Наступает завершение. Хор, в сопровождении флейты, исполняет эксод и покидает сцену.

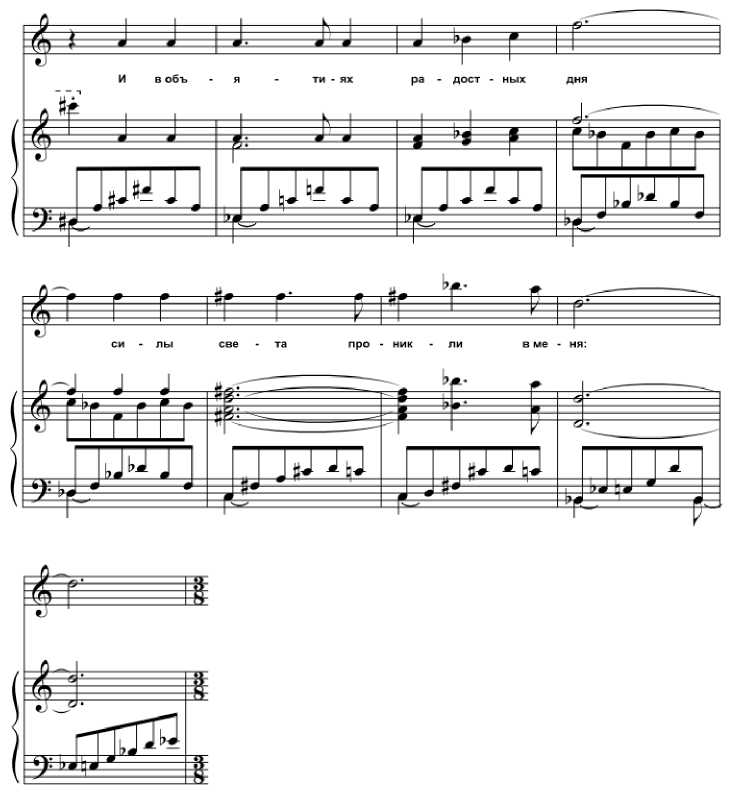

В музыке Терханова древние фрески словно оживают и становятся зримыми. В созерцательной «Прелюдии» вновь звучит флейта, ее светлый тембр звучит в самом начале повествования. Лирическую атмосферу номера поддерживают изысканные фигурации аккомпанемента, имитирующего звучание кифары (рис. 1).

Р и с. 1. Прелюдия. Фрагмент

F i g. 1. Prelude. Fragment

Мелодия обладает широким вокальным диапазоном, гибкостью и плавностью развития. Отсутствие диссонантных созвучий настраивает на умиротворенный лад, создает атмосферу цветущего сада, предваряя появление главных действующих лиц: Дафниса и Хлои, гармонично дополняющих друг друга в эмоциональной краске. В их образах нет контрастных сопоставлений, создающих диалектику развития сюжетных линий. Это фигуры из прошлого, живущие чувствами настоящего времени. В их музыке ощущается присутствие автора, его голос и интонация. Поэтому именно Дафнис и Хлоя становятся героями «Иронического предисловия», рассказывая нам о тех временах, когда «мы не знали, что лишь в сказках сияет вечной прелестью любовь…». Игривое и беззаботное настроение создается галантными инструментальными «поклонами», церемонно приглашающими заглянуть в мир радости и утех. Легкая метрическая переменность – хрупкая беззаботность Дафниса и Хлои, эфирность их существования. Изящное штриховое разнообразие, унисоны, имитации и повторы органично дополняют гибкую мелодическую линию вокального дуэта (рис. 2).

Диалоги

Dialogues 45

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Р и с. 2. «Ироническое предисловие». Фрагмент

F i g. 2. “Ironic preface”. Fragment

Красочными барочными иллюстрациями выглядят короткие двухтактовые проигрыши, когда на миг вся природа замолкает, и флейта Пана чутко откликается на песнь влюбленных (рис. 3).

Р и с. 3. «Ироническое предисловие». Фрагмент

F i g. 3. “Ironic preface”. Fragment

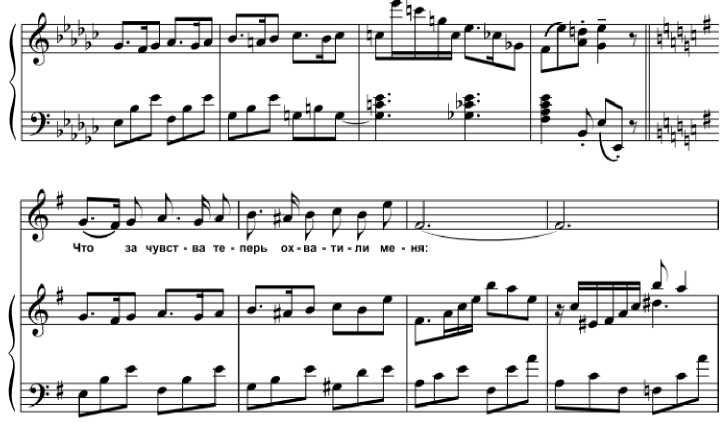

В «Дежа вю» красота и гармония окружающего мира внезапно исчезают, на их место приходит оглушительное чувство первой любви. Дафнис рассказывает о нем как о чем-то незнакомом, но давно ожидаемом, словно это «весть бессонных ночей, весть бессонных ночей в ясный солнечный день, в ясный солнечный день». В яркой вспышке эмоций герой настойчиво повторяет один и тот же мотив (рис. 4).

Р и с. 4. «Дежа вю». Фрагмент

F i g. 4. “Deja vu”. Fragment

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Вся партитура – магические унисоны, ожившая архаика, изобилующая варьированными секвенциями и повторами, альтерированными созвучиями и остинатными ритмоформулами. Композитор сознательно избегает тонального принципа развития. Опорой служит триольный рисунок в басах, поддерживающий разгоряченные, подчас хаотичные сопоставления разновысотных вокальных фраз. Как апогей откровенной чувственности воспринимаются кульминационные хроматизмы, подводящие к итоговой диссонансной вершине (рис. 5).

Р и с. 5. «Дежа вю». Фрагмент

F i g. 5. “Déjà vu”. Fragment

Тревогу главного героя успокаивает хоровая «Пастораль». В ней слышится дуновение ветра и нежное покачивание листвы – изобразительные приемы вступления основаны на звучании плавного аккордового ostinato и хроматических фигураций сопровождения (рис. 6)

Allegretto

Рис. 6. «Пастораль». Фрагмент

Fig. 6. “Pastoral”. Fragment

Хоровая ткань – чередование унисонов, двух- и трехголосных созвучий в партиях сопрано и альтов. В процессе ее развития в эпизоде «И страсть мечты…» наступает кульминация драматического действия. Женские голоса в среднем регистре звучат собранно и сочно. Музыка исполнена внутреннего ликования. Ее яркий эмоциональный масштаб контрастирует с лирическим рояльным послесловием, рисующим прелестный музыкальный пейзаж.

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Во «Встрече» музыка лишена тональной и метрической устойчивости, в палитре чувств преобладают ирреальные краски. Вслед за оживленной «Пасторалью» наступает меланхолия, восходящие квинтовые гирлянды подобны нити Ариадны, приводящей Дафниса к Хлое (рис. 7).

Р и с. 7. «Встреча». Фрагмент F i g. 7. “Meeting”. Fragment

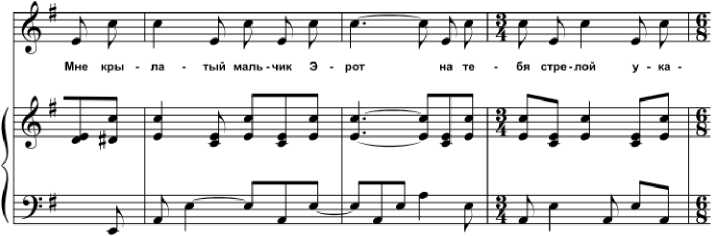

Отрешенность и иллюзорность чувствуются в сложно интонируемой партии солиста, в многочисленных тритонах и энгармонизмах. Подвижен и психологический портрет героя. Романтика грез уступает место восторгам разбуженного сердца: «И в объятиях радостных дня силы света проникли в меня» (рис. 8):

Р и с. 8. «Встреча». Фрагмент F i g. 8. “Meeting”. Fragment

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Ему вторит «Признание Хлои» – игривая сицилиана, создающая образ очаровательной молодой девушки. Легкое и оживленное вступление – дань галантному веку, эстетическим канонам барочного стиля. В дальнейшем это ощущение претерпевает изменения, благодаря неожиданному тональному переходу из Es-dur сопровождения к e-moll в партии солиста (рис. 9).

Рис. 9. «Признание Хлои». Фрагмент

Fig. 9. “Chloe’s confession”. Fragment

Подобный прием можно наблюдать и в кульминационном эпизоде на словах: «О, Эрот, не дай нам уснуть». Музыкальная речь Хлои почти всегда начинается со слабой доли такта, ее волнообразное движение основано на хроматическом или диатоническом опевании основного тона, передающих ее волнение и восторг (рис. 10).

Рис. 10. «Признание Хлои». Фрагмент

Fig. 10. “Chloe’s confession”. Fragment

В конце номера партия Хлои трансформируется в экзальтированный речитатив, в нем слышится призыв: «Чтоб блаженный огонь не затих…». Аккомпанемент изобилует альтерированными созвучиями (минорная субдоминанта) и звучит в унисон или терцию по отношению к партии солиста.

В «Признании Дафниса» музыка тиха и нежна, ее отличительные черты – плавные «покачивания» мелодических секст и большая метрическая свобода (3/8; 5/8; 6/8; 5/8; 6/8; 3/4; 6/8; 5/8; 2/8; 6/8; 9/8; 6/8). Как и в предыдущем номере, смена психологического состояния героя отражена в тональном сдвиге от G-dur к Des-dur и таинственном мерцании es-moll и Ges-dur, завершающем пьесу (рис. 11).

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Р и с. 11. «Признание Дафниса». Фрагмент

F i g. 11. “Daphnis’ confession”. Fragment

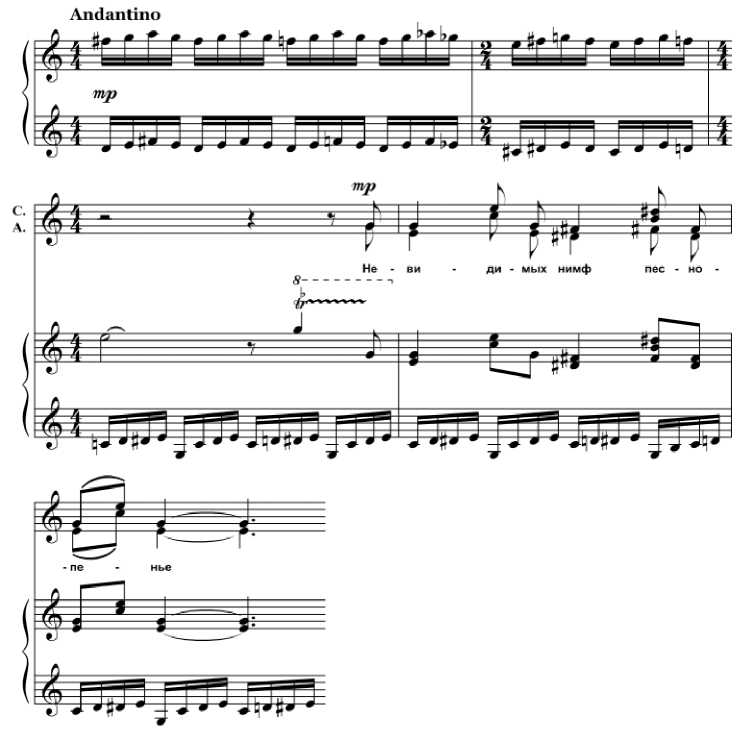

«Сад Филета» – рай для влюбленных, в нем нет тревог и волнений, лишь только «невидимых нимф песнопенье пленяет сияние дня». Кружево инструментальной фактуры сопутствует звучанию женских голосов, мелодической линии широкого дыхания и диапазона. Ее простота и изысканность напоминают о танце юных дев, частая смена метра – о свободе движения. Строфическая форма усиливает ясное восприятие музыки, а утонченная хроматика сопровождения создает своеобразную игру ладовой светотени (рис. 12).

Таким образом, образуются два хоровых антракта, определяющие структуру и драматургию цикла: Первое действие – «Прелюдия», «Ироническое предисловие», «Дежа вю»; Антракт – «Пастораль»; Второе действие – «Встреча», «Признание Хлои», «Признание Дафниса»; Антракт – «Сад Филета»; Третье действие – «Песенка Хлои», «Просьба», «Финал» и Эпилог – «Дивертисменты».

«Песенка Хлои» проста и незатейлива. Это – трехчастная сицилиана (АВА) с контрастным средним эпизодом, обладающая страстным характером и яркой мелодичностью (рис. 13).

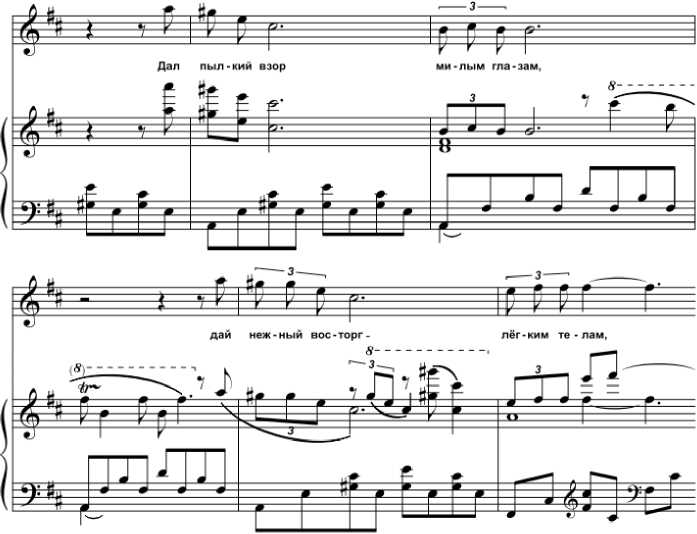

«Просьба» Дафниса – песнь любви, бьющее через край счастье и желание рассказать о нем всему миру. Один и тот же текст «Дай пылкий взор милым глазам, дай нежный восторг – легким телам, дай розовый куст – грустным сердцам, сны синих муз – тленным цветам» повторяется дважды. Во второй раз он звучит на квинту выше в сопровождении октавных унисонов и выразительных подголосков рояля, насыщенно и мощно (рис. 14).

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Р и с. 12. «Сад Филета». Фрагмент

F i g. 12. “Philetus’ Garden”. Fragment

Р и с. 13. «Песенка Хлои». Фрагмент

F i g. 13. “Chloe’s song”. Fragment

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Р и с. 14. «Просьба». Фрагмент

F i g. 14. “Request”. Fragment

Своеобразно решение «Финала». От лица автора хор обращается к Дафнису. Его любовь к Хлое остается вечно юной, повторяется в каждом из нас, олицетворяя собой радость человеческого бытия: «И я с тобой люблю ее черты, я тоже нимфам жертвовал цветы…». Музыка лирична, обладает широким мелодическим диапазоном, построена на сквозном принципе развития. Переменный метр отражает ритм и размер стихотворного текста. Драматургически номер разделен на две части. Вторая из них – кульминация и итог, вершина всего действия. В последних тактах «Финала» хоровая фактура разрастается до трех-, четырехголосных созвучий, звучащих подчеркнуто мощно, в едином эмоциональном порыве (рис. 15).

Р и с. 15. Финал. Фрагмент

F i g. 15. Final. Fragment

Торжество пасторальной идиллии настойчиво оспаривают небольшие дивертисменты. Им предшествует фрагмент из старинной рукописи: «Не объяснишь то, чему нет определения или вообще неопределимо, однако существует, существует настолько очевидно или так сильно о себе напоминает, что в этом не приходится сомневаться» (Jeremias tertius Hiemius Ruthenus. «De indeterminabilum essentia»).

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Музыка дивертисментов – лирическая исповедь композитора. Она целомудренна и откровенна, пронизана предчувствием скорой любви: «И обольщенный страсти жженьем, он узнает мечту свою». В ней слышится поиск идеала и его сокровенной обители.

«Тому, кто очарован мной…» – элегическое размышление, повесть израненного сердца. Красива тема вступления. Она повествовательна и экспрессивна. Вокальная партия развивается в восходящем движении с постепенным увеличением динамики. Кульминация сопровождается аккордами, октавными удвоениями, диссонансными созвучиями рояля. Фактура становится плотной и насыщенной (рис. 16).

Р и с. 16. «Тому, кто очарован мной…» Фрагмент

F i g. 16. “To the one who is enchanted by me…”. Fragment

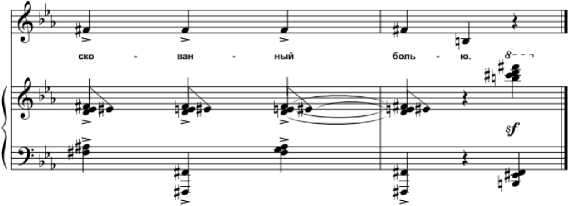

«Скованный болью» – причудливая игра стихотворной светотени: «В сплетении лилий – ты ли, не ты ли». Текст декламируется практически на одном звуке: в первой октаве в диапазоне «h-c-d-e»; в следующих строфах: «e-f-g-a», и далее, переходит во вторую октаву, повторяя первоначальный музыкальный рисунок.

Меняется тональность: h-moll – c-moll. Пружина лихорадочной скороговорки сжимается, на мгновение замирает, а затем срывается вниз в невообразимом потоке фортепианных кластеров (рис. 17).

В «Постлюдии» уже нет и намека на бурю чувств. Все, действительно, завершилось. Как и в начале, мы слышим мягкое, убаюкивающее звучание флейты. Она негромко разговаривает с роялем, нежно вторящим ее интонациям. Задуваются свечи. Опускается занавес (рис. 18).

Таким образом, Терханов в вокально-хоровом цикле «Дафнис и Хлоя» близок к основному принципу музыкальной пасторали – «триединой хореи» (трактуемой Ф. Ф. Зелинским как «соединения поэзии, музыки и пляски») [3, с. 96–97 и др.]. Знакомство с партитурой настраивает на театральный лад. Музыка живописно рисует картины безмятежного счастья, где прелестные нимфы кружатся в танце, а бог Пан играет на свирели. Стилистика и атрибутика классической пасторали и древнегреческого театра органично входят в драматургию цикла и составляют ее основу.

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024

Р и с. 17. «Скованный болью». Фрагмент

F i g. 17. “Bound by pain”. Fragment

Р и с. 18. Постлюдия. Фрагмент

F i g. 18. Postlude. Fragment

Не следует ли из этого, что творческий замысел Терханова ограничился только изящной стилизацией жанра? Какие тайны остались за кулисами древнего сюжета? Скорее всего, ответ будет простым. Искать его всегда нужно в музыке, вслушиваясь в ее пульс и дыхание, не пропуская ничего, что может приблизить к пониманию услышанного. И тогда каждый из нас окажется один на один со светлой душой самого композитора, почувствует его присутствие и сделает еще один шаг навстречу настоящему искусству.

RUSSIAN JOURNAL OF BAKHTIN STUDIES . Vol. 6, no. 2. 2024