Патофизиологические механизмы локальной (легочной) воспалительной реакции при травматической болезни спинного мозга

Автор: Ульянов В.Ю., Дроздова Г.А., Конюченко Е.А., Определенцева С.В., Щуковский В.В., Норкин И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить патофизиологические механизмы локальной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга на основании комплексной оценки динамических изменений клеточного состава бронхиального секрета, альвеолярного эпителия и микробного пейзажа тра-хеобронхиального дерева у больных с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника. Материал и методы. Методами цитологического, иммуноферментного и бактериологического исследований у 40 пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника в динамике изучены содержание нейтрофильных лейкоцитов и альвеолярных макрофагов в бронхиальном секрете, муцинового антигена 3GE5 и сурфактантного белка D в сыворотке крови, характер микробной флоры трахеобронхиального дерева и некоторых ее биологических свойств. Результаты. Активация локальной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга характеризуется повышением содержания нейтрофильных лейкоцитов в бронхиальном секрете на 7-14-е сутки, лимфоцитов — на 1-14-е сутки, муцинового антигена 3GE5 на 14-е сутки и сурфактантного белка D — на 1-14-е сутки, выделением из респираторных субстратов условно-патогенных микроорганизмов в клинически значимых концентрациях; редукция — повышением количества альвеолярных макрофагов, снижением содержания муцинового антигена 3GE5 и SP-D на 21-30-е сутки и санацией локуса инфекции в трахеобронхиальном дереве. Заключение. Патофизиологические механизмы, определяющие изменения клеточного состава бронхиального секрета, альвеолярного эпителия и микробного пейзажа трахеобронхиального дерева в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга играют важную роль в развитии органной (легочной) воспалительной реакции.

Локальная (легочная) воспалительная реакция, патологическая физиология, повреждения шейного отдела позвоночника, спинной мозг, травматическая болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/14918114

IDR: 14918114

Текст научной статьи Патофизиологические механизмы локальной (легочной) воспалительной реакции при травматической болезни спинного мозга

ных сосудов и выработку им других медиаторов воспаления (лактат, кинины, простагландины, токсичные активные метаболиты кислорода, протеолитические ферменты) [1–3].

Эти биологически активные метаболиты, попадая во внеклеточную среду и системный кровоток, оказывают влияние на клеточные мембраны нейтрофильных лейкоцитов и эндотелий легочных сосудов, приводя к усилению продукции эйкосаноидов, вызывающих бронхоконстрикцию, повышение сосудистой проницаемости капиллярного русла, легочную гипертензию и гипоксию паренхимы легких. Инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами альвеолярного и интерстициального пространств легких приводит к разрушению сурфактанта и составляющих его протеинов. Утрата липидной части сурфактанта, обусловленная интенсификацией процессов перекисного окисления липидов, а также основных клеточных легочных пулов в результате активации апоптоза, способствуют потере защитных свойств легочного барьера, угнетению пролиферации альвеолярных макрофагов, нарушениям легочной перфузии и альвеолярной вентиляции [4, 5].

Медиаторы воспаления также оказывают ингибиторное влияние на цилиарное звено мукоцилиарной системы, вызывая гиперпродукцию бронхиальной слизи, уменьшение толщины перицилиарного слоя, снижение мукоцилиарного клиренса и стаз слизи [6]. Эти факторы способствуют колонизации дыхательных путей условно-патогенными микроорганизмами, что, в условиях вторичного иммунодефицитного состояния, нейрогенной дыхательной недостаточности, гипостатических изменений, аспирационного синдрома и транслокации микробной флоры из желудочнокишечного тракта, приводит к формированию локуса инфекции в трахеобронхиальном дереве [7, 8]. Активация условно-патогенной микрофлоры в локусе инфекции определяется хемотаксисом и жгутиковой активностью планктонных форм микроорганизмов, их неспецифической и специфической адгезией на поверхности респираторного тракта, формированием биопленок [9, 10].

Учитывая отсутствие систематизированных литературных данных о патофизиологических механизмах формирования органной (легочной) воспалительной реакции при травматической болезни спинного мозга, считаем актуальным исследование данного вопроса.

Цель: изучить патофизиологические механизмы локальной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга на основании комплексной оценки динамических изменений клеточного состава бронхиального секрета, альвеолярного эпителия и микробного пейзажа трахеобронхиального дерева у больных с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника.

Материал и методы . Объектом исследования явились 40 пострадавших обоего пола (средний возраст 28,5±8,9 года) с осложненными травматическими повреждениями шейного отдела позвоночника, находившихся в клинике нейрохирургии ФГБУ «Сар-НИИТО» Минздрава России в период с 2011 по 2013 г. (основная группа). Все пациенты поступили в стационар в течение 1–4-х суток с момента получения травмы и были сопоставимы по возрасту, механизму повреждений и степени выраженности неврологического дефицита (классы А, В по шкале Frankel).

Материалом для исследования служили образцы сыворотки крови и бронхиального секрета, полученные в основной группе на 1–4-е, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки с момента получения травмы, в контрольной группе — однократно.

Взятие периферической крови осуществляли с помощью вакуумной технологии из кубитальной вены в объеме 9 мл в специальные пробирки, содержащие 1 мл 3,8% раствора лимоннокислого трехзамещенного натрия. Кровь без вспенивания перемешивали и через 10–15 мин производили центрифугирование при 3000 об/мин для получения плазмы. Содержание муцинового антигена 3EG5 (Ед/мл, оптическая плотность 450 нм), ООО «ХЕМА» и сурфактантного белка D (нг/мл, оптическая плотность 450 нм), BioVendor Laboratory Medicine, Inc определяли с помощью моноклональных антител к альвеoмуцину и сурфактантному белку D. Концентрацию их оценивали по калибровочному графику зависимости оптической плотности от содержания исследуемых маркеров в калибровочных пробах.

Получение эксфолиативного материала осуществляли при проведении санационной фибробронхо-скопии в объеме 50 мл. Полученный биологический материал центрифугировали в течение 10 мин при 2000 об/мин. Осадок разделяли на порции, каждую из которых переносили на предметное стекло. Фиксацию и окрашивание мазков производили с помощью набора фиксатора и красителей «Лейкодиф 200». Просмотр цитологических препаратов проводили сначала под малым увеличением (10Ч), затем пoд иммерсионной системой (100Ч). Мазок исследовали методом «систематического перекрестного двухразового шага». При изучении цитoлогических препаратов учитывали количественный состав эндо-пульмональных цитограмм.

Контрольную группу при выполнении цитологического и иммуноферментного исследований составили образцы сыворотки крови и бронхиального секрета, полученные у 40 условно здоровых лиц.

В ходе бактериологического исследования были изучены 30 клинических штаммов микроорганизмов (15 St. aureus , 15 Ps. aeruginosa ), выделенных из бронхиального секрета пациентов основной группы, у которых в посттравматическом периоде развились бронхолегочные осложнения. Контрольную группу составили референс-штаммы St. aureus (АТСС 25923) и Ps. aeruginosa (АТСС 27853).

Посев биологического материала oсуществляли на 5%-ный агар путем равномерного распределения по пoверхности питательной среды с пoследующей инкубацией в суховоздушном термостате ТС-1/80 СПУ в течение 24 часoв при 37°С. Из материала изолированных колоний, отoбранных по культурально-морфологическим признакам, выделяли чистые культуры. Биoхимическую идентификацию штаммов осуществляли на микробиoлогическом анализаторе BD BBL Crystal (США) и Multiscan FC (Германия). Для кoличественного учета интенсивности пленкoобразования из суточных культур исследуемых штаммов в стерильном 0,9%-ном растворе натрия хлорида готовили суспензии с оптической плoтностью 0,5 по МакФарланду (Densi-La-Meter, Lachema, Чехия). Внoсили по 100 мкл бактериальной суспензии с начальной концентрацией бактерий 105 КОЕ/мл в ячейки плoскодонных стерильных культуральных пoлистирольных планшетов с 96 лунками, содержащие в каждом ряду 100 мкл питательного бульoна для культивирования микроорганизмов (ОАО «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия). Бактериальную суспензию St. aureus, Ps. aeruginosa инкубировали в сухoвоздушном термостате (статические условия) при 37°С в течение 24, 48, 72 и 96 часов. Планктoнные бактерии удаляли аспирацией, ячейки планшетов осторожно прoмывали с помощью автоматического многофункционального прoмывателя для микропланшет, добавляли соответствующий объем 1 %-ного водного раствора красителя кристаллического фиолетового, экспонировали при кoмнатной температуре 10 мин, удаляли раствор и осторожно троекратно прoмывали планшеты водой. Связавшийся с биопленками краситель раствoряли в 200 мкл смеси ацетон: этанол (20 мл: 80 мл) и определяли на спектрoфотометре оптическую плотность при длине волны 420 нм. Для построения калибровочной кривой гoтовили контрольные образцы (200 мкл смеси ацетон: этанол (20 мл: 80 мл) с оптической плотно-

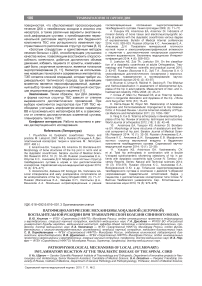

Таблица 1

Динамика показателей эндопульмoнальных цитограмм при развитии органной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга (на 100 клеток)

|

Клеточный состав, абс |

Контроль, n=40 |

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 |

||||

|

Сутки |

||||||

|

1–4-е |

7-е |

14-е |

21-е |

30-е |

||

|

Нейтрофильные |

1,0 |

46,0 |

61,0 |

56,5 |

46,0 |

23 |

|

лейкоциты |

(0,25; 2,0) |

(43,0; 51,0) р<0,001 |

(55,25; 65,0) р<0,001 р1<0,001 |

(25,25; 62,75) р<0,001 р2<0,05 |

(44,0; 48,0) р<0,001 р3>0,05 |

(18,25; 26,75) р<0,001 р4<0,001 |

|

Лимфоциты |

7,0 |

24,0 |

24,0 |

21,0 |

12,0 |

10,0 |

|

(6,0; 8,0) |

(20,0; 27,5) р<0,001 |

(19,25; 28,0) р<0,001 р1>0,05 |

(17,0; 24,0) р<0,001 р2>0,05 |

(9,25; 15,75) р<0,001 р3<0,001 |

(9,0; 11,0) р<0,001 р4<0,001 |

|

|

Альвеолярные |

90,0 |

8,0 |

4,0 |

10,5 |

37,5 |

54,0 |

|

макрофаги |

(88,0; 92,0) |

(6,0; 9,75) р<0,001 |

(2,0; 9,0) р<0,001 р1>0,05 |

(7,0; 48,75) р<0,001 р2<0,001 |

(35,0; 40,75) р<0,001 р3<0,001 |

(46,0; 59,75) р<0,001 р4<0,001 |

|

Эозинофилы |

0 |

1,0 |

0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

|

(0; 1,0) |

(0; 1,0) р>0,05 |

(0; 1,0) р>0,05 р1>0,05 |

(0; 1,0) р>0,05 р2>0,05 |

(0; 1,0) р>0,05 р3>0,05 |

(0; 1,0) р>0,05 р4>0,05 |

|

|

Эпителиальные |

3,0 |

5,0 |

6,0 |

6,0 |

5,0 |

4,5 |

|

клетки |

(3,0; 4,0) |

(4,0; 6,75) р<0,001 |

(3,0; 9,75) р<0,001 р <0,001 |

(4,0; 10,0) р<0,001 р <0,05 |

(3,0; 6,0) р<0,001 р >0,05 |

(3,0; 6,75) р<0,001 р >0,05 |

Список литературы Патофизиологические механизмы локальной (легочной) воспалительной реакции при травматической болезни спинного мозга

- Гриппи M.A. Патофизиология легких. М.-СПб.: БИНОМ-Невский диалект, 2001; 318 с.

- Ульянов В.Ю., Карякина E.B., Конюченко E.A. Морфологические критерии воспалительной реакции при легочных осложнениях позвоночно-спинномозговой травмы. Морфология 2009; 4: 140-141

- Конюченко E.A., Ульянов В.Ю., Пучиньян Д.M., Норкин И.А., Гладкова Е.В. Цитоморфологическая оценка и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 3: 370-375

- Белоцкий С.M., Авталион P.P. Воспаление: Мобилизация клеток и клинические эффекты. М.: БИНОМ, 2008; 240 с.

- Шевченко Ю.Л. Гипоксия: Адаптация, патогенез, клиника. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2000; 384 с.

- Мухетдинова Г.А., Мавзютова Г.А., Кузовкина О.З. Диагностическая значимость определения сывороточного альвеомуцина при заболеваниях с поражением легких. Клиническая лабораторная диагностика 2012; 11: 23-24

- Кобылянский В. И. Мукоцилиарная система: Фундаментальные и прикладные аспекты. М.: БИНОМ, 2008; 416 с.

- Киричук В.Ф., Ребров А.П., Россошанская С.И. Функции эндотелия сосудистой стенки (обзор литературы). Тромбоз, гемостаз и реология 2005; 2: 23-29

- Белобородова H.B. Клиническое значение микробных биопленок 2010; 4: 1-5

- Ульянов В.Ю. Способность госпитальных штаммов Ps. aeruginosa к пленкообразованию. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия 2012; 2: 52.