Патогенетическое значение биохимических маркеров в оценке стадии деструкции ногтей

Автор: Уразовская Е.В., Микашинович З.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 2 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение состояния метаболического статуса пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук. Материал и методы. Определяли содержание гемоглобина, эритроцитов, нейтрофильных гранулоцитов, уровень гликолитических процессов по содержанию лактата и пирувата, активность супероксиддисмутазы, катала-зы, миелопероксидазы, нейтрофильной эластазы, активность щелочной фосфатазы сыворотки, а также содержание продуктов деградации коллагеновых структур по отношению фракций свободного и пептидносвязанного оксипролина крови 34 здоровых и 18 женщин с дистальным онихолизисом кистей рук. Результаты. У пациенток с дистальным онихолизисом и гемоглобинемией превалирует содержание свободной фракции оксипролина над пептидносвязанной, наблюдается активация гликолитических процессов по модуляционному механизму адаптации при незначительном увеличении лактата и пирувата, угнетении активности ферментов антиокси-дантной защиты, щелочной фосфатазы сыворотки крови и активации нейтрофильной эластазы по сравнению со здоровыми 34 женщинами. Заключение. Функциональное состояние эритроцитов, нейтрофильных гранулоцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом кистей рук при угнетении ферментов первой линии анти-оксидантной защиты указывало на формирование хронического смешанного типа гипоксии.

Гипоксия, деструкция, дистальный онихолизис, клетки и ферменты крови

Короткий адрес: https://sciup.org/14917722

IDR: 14917722

Текст научной статьи Патогенетическое значение биохимических маркеров в оценке стадии деструкции ногтей

-

1Введение. Нарушение связи гипонихион, сосудистой системы ложа и колонизация микрофлорой кератиновых и кератогиалиновых структур ногтя приводят к нарушению целостности кожи, что является сигналом для апоптоза и ороговевания клеток. Важно установить причину деструкции кератогиали-новой ткани ногтей до формирования гиперкератоза ложа, так как излишнее разрастание кожи с высокой способностью к апоптозу является препятствием выдвижения ногтевой пластины в дистальном направлении.

Установление причины деструкции кератогиа-линовой ткани ногтей до развития онихомикоза и нарушений роста ногтя диктуется необходимостью обоснованной терапии при дистальном онихолизи-се. Изменение функциональной активности клеток и отношения фракций оксипролина может свидетельствовать о нарушении работы ферментов, что объясняет необходимость диагностики их особенностей и построения алгоритма обследования с использованием определения активности ферментов эритроцитов и лейкоцитов, участвующих в защите мембранных липопротеидных комплексов, протеолиза и детоксикации [1], в том числе при болезнях, сопровождающихся деструкцией ногтей. Считают, что дистальный онихолизис встречается как при болезнях обмена веществ, например щитовидной железы, так и при кожных заболеваниях [2]. В то же время существует разновидность, когда у пациентов нет этих заболеваний, сопровождающих данный вид ониходи-строфии.

Цель исследования : выявление патогенетического значения биохимических показателей в оценке стадии деструкции ногтей при дистальном онихоли-зисе.

Материал и методы. Из 498 женщин с ониходи-строфией различного возраста были выделены 18 женщин с дистальным онихолизисом кистей рук возраста 30–49 лет с давностью заболевания 2–4 недели без гиперкератоза ногтевого ложа. Обязательным критерием отбора пациенток в исследование было отсутствие острых и хронических заболеваний внутренних органов. В качестве сравнения использовали кровь 34 здоровых женщин того же возраста. Обследования проводились с соблюдением этических норм.

Объектом исследования явились компоненты крови. В 20%-ном гемолизате эритроцитов венозной крови, приготовленном на дистиллированной воде, исследовали активность каталазы (КФ 1.11.1.6) и супероксиддисмутазы — СОД (КФ 1.15.1.1), а также молочную и пировиноградную кислоты. В нейтрофи-

лах крови определяли активность миелопероксидазы — МПО (КФ 1.11.1.7), эластазы (КФ 3.4.21.37), в сыворотке крови — активность щелочной фосфатазы (АЩФ), свободный оксипролин (СО) и пептидносвязанный оксипролин (ПО). В венозной крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина (Hb). Определение активности каталазы эритроцитов проводили методом, основанным на образовании комплексного соединения неразложив-шейся перекиси водорода с молибдатом аммония. Интенсивность желтого окрашивания, образовавшегося соединения определяли фотометрически [3]. Определение активности СОД проводили по методу Misra H. P. и Fridovich I. (1972) по степени ингибирования восстановленного нитросинего тетразолия в присутствии супероксидного радикала, генерируемого в реакции окисления адреналином молекулярного кислорода в щелочной среде [4]. Определение активности МПО проводили фотометрически по методу Klebanoff S. J. (1971), описанному Шафран М. Г. и Лызловой С. Н. [5]. Определение активности эластазы в нейтрофилах крови проводили по скорости гидролиза N-тетрабутоксикарбонилаланин-р-нитрофенилового эфира [6]. Определение активности щелочной фосфатазы (АЩФ) проводили по гидролизу n-нитрофенилфосфата, молочной кислоты (МК) — методом, описанными В. В. Меньшиковым, Л. Н. Делекторской, Р. П. Золотницкой и соавторами [7]. Определение пировиноградной кислоты (ПВК) проводили по методу Фридемана и Хаугена в модификации П. М. Бабаскина (1981) с динитрофе-нилгидразином, описанному З. И. Микашинович и В. И. Шепотиновским [1]. Определение ПО и СО проводили по окислению хлорамина Т с парадиметиламинобензальдегидом [8]. Определение содержания гемоглобина, эритроцитов , лейкоцитов проводили методами, описанными В. В. Меньшиковым, Л. Н. Делекторской Р. П. Золотницкой и соавторами [7].

Для оценки погрешностей количественных лабораторных методов исследования предварительно установили, что частотные результаты измерения имеют вид нормального распределения в одной и той же группе обследованных женщин, составленной нами по одному из признаков (возрасту, степени выраженности клинической симптоматики, стадии деструкции кератогиалиновой ткани ногтей), с наличием дистального онихолизиса.

Для анализа полученных результатов использовали следующие статистические характеристики: среднее арифметическое значение (M), среднее квадратичное отклонение (σ) — при оценке близости друг к другу результатов измерений, выполненных одним и тем же методом в одинаковых условиях у различных пациенток в группе по закону Гаусса — Лапласа [9]. Степень рассеяния вариант (степень разнообразия) оценивали, используя пределы (лимиты — lim), среднее квадратичное отклонение (σ), дисперсию

(σ2) и коэффициент вариации Cv. При отличии максимального и минимального значений варьирующего признака (показателя) менее чем на три значения σ распределение считали нормальным.

Вероятность безошибочного прогноза в 68,3, 95,5 и 99,7% рассчитывали по закону симметрии в пределах соответственно M±σ, M±2σ, M±3σ. В случае отклонения варианты более чем на 2σ считали варианты сильно отличающимися от значения M совокупности. При получении сильно отличающихся результатов сравнивали частоты фактического и теоретического рядов вариационного ряда с помощью критерия соответствия χ2, используя величины степеней свободы.

О достоверности различий показателей сравниваемых групп судили по величине t-критерия достоверности после проверки распределения совокупностей на нормальность [9]. Нулевую гипотезу отвергали, статистически достоверными считали различия, соответствующие оценке ошибки вероятности p<0,05 при поочередном сравнении между собой однородных выборочных средних арифметических величин показателей крови пациенток.

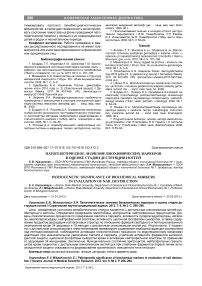

Результаты. Средние арифметические величины содержания гемоглобина крови пациенток с дистальным онихолизисом были достоверно ниже показателей здоровых женщин и нормальных величин. Содержание эритроцитов, лейкоцитов крови женщин обеих обследуемых групп не имели достоверных различий, находились в пределах физиологических значений. Содержание пирувата эритроцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом были достоверно выше показателей здоровых женщин (табл. 1).

Примечательно, что уровень лактата эритроцитов крови женщин пациенток с онихолизисом в 6 раз, а отношения лактат / пируват эритроцитов крови в 4 раза превышали показатели здоровых женщин.

Содержание ПО, СО и отношение СО/ПО крови пациенток с дистальным онихолизисом представлено в табл. 2. Средняя арифметическая величина содержания — показатель здоровых женщин.

Из табл. 2 следует, что показатели сыворотки крови пациенток с дистальным онихолизисом превышали соответствующие показатели здоровых женщин: ПО на 75%, СО в 9 раз, отношение СО/ПО в 2 раза.

Активность СОД и каталазы эритроцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом представлена в табл. 3.

Как следует из табл. 3, у пациенток с дистальным онихолизисом выявили снижение активности СОД, каталазы эритроцитов, миелопероксидазы крови и повышение активности нейтрофильной эластазы крови по сравнению с контрольной группой женщин.

Необходимо указать, что наблюдали 2–6-кратное снижение АЩФ сыворотки крови пациенток с дистальным онихолизисом этого фермента относительно группы здоровых женщин того же возраста.

Обсуждение. Как следует из полученных данных, накопление фракций оксипролина в крови, изменение их отношения в сторону фракции, связанной с

Таблица 1

Показатели функциональной активности эритроцитов крови пациенток с дистальным онихолизисом

|

Показатель (M±2σ) |

Здоровые, n = 34 |

Онихолизис, n = 18 |

Достоверность различий, p |

|

Cодержание эритроцитов,1012/л |

4,00±0,05 |

4,10±0,05 |

>0,05 |

|

Cодержание гемоглобина, г/л |

132±8 |

109±9 |

<0,05 |

|

Cодержание пирувата, ммоль/л |

0,180±0,020 |

0,220±0,020 |

<0,05 |

|

Cодержание лактата, ммоль/л |

0,98±0,04 |

6,4±0,08 |

<0,01 |

|

Отношение лактат/пируват |

5,0±0,8 |

22±2 |

<0,05 |

Таблица 2

Содержание фракций оксипролина сыворотки крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

|

Показатель |

Здоровые, n=19 |

Пациентки с онихолизисом, n=17 |

||||

|

M±m |

Mi — Mx |

±σ |

M±m |

Mi–Mx |

±σ |

|

|

ПО, усл.ед/гHb |

0,28±0,01 |

0,20–0,36 |

0,04 |

1,13±0,03, p<0,05 |

0,89–1,27 |

0,12 |

|

СО, мкат/гHb |

1,42±0,1 |

0,54–2,3 |

0,44 |

12,6±0,6, p<0,05 |

7,8–17,4 |

2,4 |

|

СО/ПО |

5,07±0,11 |

4,11–6,03 |

0,48 |

11,1±0,2, p<0,05 |

9,8–12,4 |

0,6 |

Таблица 3

Активность ферментов клеток крови пациенток с дистальным онихолизисом (30–49 лет)

Повреждение липопротеидных мембран при деструктивных процессах свободными радикалами в крови может привести к накоплению СО. Характер изменения активности ферментов первой линии антиоксидантной защиты может указывать на накопление в крови токсических продуктов обмена и свидетельствовать о нарушении процессов аэробного обмена. Можно предположить, что нарушение структуры кератогиалиновой ткани ногтя связано с изменением кислородного обеспечения обменных процессов в тканях. Возможно, более резкое снижение каталазы относительно СОД могло быть связано с нарушением проницаемости капилляров и мембраны эритроцитов и способствует выходу каталазы в окружающую среду. Активация деструктивных процессов подтверждается накоплением оксипролина в крови пациенток с дистальным онихолизисом.

Как показывают литературные данные, определение активности каталазы эритроцитов имеет диагностическое значение при болезни такахары, наследуемой по аутосомно-рецессивному типу, ака-талаземии. Дефицит каталазы может наблюдаться при сахарном диабете и быть связан с нарушением обмена гомоцистеина [10]. При деструктивных процессах слизистых и альвеолярных перегородок он может быть обусловлен токсическим действием перекиси на коллагеновые структуры, при кожных заболеваниях, проявляющихся симптомами нарушения синтеза коллагена, основного компонента соединительной ткани, активацией компонентов калликре-инкининовой системы. Вероятно, при деструктивных процессах кожи уровень активности гидроксипероксидаз должен соответствовать способности защитной реакции организма элиминировать продукты распада коллагеновых структур. Это предположение может быть подтверждено различной активностью каталазы при вирусных инфекциях, кожных болезнях, раке молочной железы, рассеянном склерозе [11]. По результатам представленных материалов исследования снижение активности миелопероксидазы на фоне активации нейтрофильной эластазы при отсутствии достоверных изменений количества лейкоцитов и эритроцитов крови, по нашему мнению, указывает на активацию факторов межклеточных взаимодействий, связанных с дегрануляционной способностью нейтрофильных гранулоцитов крови.

Таким образом, на этом фоне в крови пациенток с дистальным онихолизисом обнаружены активация металлопротеиназ нейтрофильных гранулоцитов крови, усиление активности нейтрофильной эластазы, снижение активности миелопероксидазы, что могло быть вызвано дегрануляцией нейтрофильных гранулоцитов в ответ на изменения обмена коллагена, что подтверждается снижением активности щелочной фосфатазы сыворотки крови при повышении отношения СО/ПО. Нарушение связей гипонихион и сосудов ложа при дистальном онихолизисе сопровождается снижением активности СОД и каталазы эритроцитов крови пациенток, что может быть косвенным свидетельством, отражающим патогенетическую роль клеток крови как функционального элемента системы с модуляционным механизмом адаптации к дефициту кислорода и энергии.

Заключение. У пациенток с дистальным онихо-лизисом обнаружено достоверное повышение уровня лактата эритроцитов крови, отношения лактат / пируват эритроцитов крови, активности нейтрофильной эластазы, отношения СО/ПО, снижение активности супероксиддисмутазы, каталазы эритроцитов, миелопероксидазы, щелочной фосфатазы сыворотки крови относительно здоровых женщин. Характер метаболических реакций женщин с дистальным онихолизисом указывает на формирование хронического смешанного типа гипоксии, диагностика которого патогенетически обосновывает назначение этиотропной терапии на раннем этапе данного вида ониходистрофии.

Список литературы Патогенетическое значение биохимических маркеров в оценке стадии деструкции ногтей

- Микашинович З.И., Шепотиновский В. И. Влияние пи-рувата на обменные процессы в эритроцитах после острой массивной кровопотери//Украинский биохимический журнал. 1988. Т. 60, № 2. С. 57-60

- Бакстон П. К. Дерматология/пер. с англ. М.: «БИНОМ», 2006. 176 с.

- Метод определения активности каталазы/М.А. Ко-ролюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова [и др.]//Лабораторное дело. 1988. №1.С. 16-19

- Саркисян О. Г. Особенности изменений метаболических процессов при атрофических кольпитах и их коррекция: автореф. дис.... канд. мед. наук. Ростов н/Д, 2000. 21 с.

- Шафран М.Г., Лызлова С. Н. Очистка и некоторые свойства миелопероксидазы лейкоцитов белых мышей//Вопросы медицинской химии. 1975. № 6. С. 629-623

- Выявление лейкоцитарной эластазы человека из комплекса плазменным альфа-1 протеиназным ингибитором по ее энзиматической активности с синтетическим субстратом/В.Л. Доценко, Е.А. Нешкова, ГА. Яровая [и др.]//Лабораторное дело. 1994. Т. 40, № 3. С. 20-25

- Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследования в клинике: справ. М., 1987. 368 с.

- Кузнецова М.П., Порошина Л. Я., Приваленко М. Н. Модификация определения содержания оксипролина в сыворотке крови//Лабораторное дело. 1982. № 8. С. 8-10

- Ланг Т. А, Сесик М. Как описывать статистику в медицине? М.: Практическая медицина, 2011. 480 с.

- Detection of a novel familial catalase mutation (Hungarian type D) and the possible risk of inherited catalase deficiency for diabetes mellitus/L. Goth, M. Vitai, P. Rass [et al.]//Electrophoresis. 2005. Vol. 26, № 9. P. 1646-1649

- Нагоев B.C., Оразаев H.T. Состояние антиокси-дантной системы организма у больных гриппом и гриппозной пневмонией//Клиническая лабораторная диагностика. 2011. № 6. С. 20-23.