Патологическая анатомия при хронической лучевой болезни

Бесплатный доступ

Представлены результаты патологоанатомического исследования материала 10 случаев хронической лучевой болезни с исходом в лейкоз (8 сл.) или апластическую анемию (2 сл.). Обсуждаются вопросы патогенеза подобных исходов, а также изменений со стороны отдельных органов и систем, являющихся результатом действия ионизирующей радиации. "Бюллетень радиационной медицины", 1959 год, № 2-а, стр. 158-167.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169674

IDR: 170169674

Текст научной статьи Патологическая анатомия при хронической лучевой болезни

Представлены результаты патологоанатомического исследования материала 10 случаев хронической лучевой болезни с исходом в лейкоз (8 сл .) или апластическую анемию (2 сл .). Обсуждаются вопросы патогенеза подобных исходов , а также изменений со стороны отдельных органов и систем , являющихся результатом действия ионизирующей радиа ции .

Pathology of chronic radiation sickness

The results of pathologo-anatomic studying the material of 10 cases of chronic radiation sickness with outcome in leukemia (8 cases) or aplastic anemia (2 cases) are presented. Questions of pathogenesis of such cases and changes in various organs and systems as a result of the action of ionizing radiation are discussed.

С момента открытия лучей Рентгена и явления радиоактивности в литературе накопилось значи тельное количество работ , посвященных описанию патологической анатомии случаев смертельных исходов острой и хронической лучевой болезни у человека [8, 13, 17-19, 27, 30, 34 и др .]. Количест венная характеристика повреждающего фактора в этих работах , за исключением немногих , отсутст вует или является неполной . Большинство описан ных смертельных исходов хронической лучевой болезни было связано с тяжелыми поражениями органов кровотворения ( апластические процессы , лейкозы ) или с возникновением злокачественных новообразований в других органах .

В настоящем сообщении представлены резуль таты патологоанатомического исследования мате риала 10 случаев смертельных исходов подострой и хронической лучевой болезни .

Заболевание возникло у работников радиохи мического производства . Стаж работы в условиях воздействия специфической вредности имели : 9 месяцев - 2 человека , от 1 года до 2 лет - 2 чело века , от 2 до 3 лет - 4 человека и свыше 4 лет - 1 человек .

В ряде случаев у больных этой группы прижи зненно в выделениях обнаруживались радио активные вещества . В органах и тканях 8 человек посмертно найдены α - активные продукты в коли чествах от 0,12 до 1,75 мккюри на весь организм и β - активные вещества - от 0,08 до 1,65 мккюри так же на весь организм .

Характер клинических проявлений , их динамика и вопросы терапии разбираемых случаев подост рой и хронической лучевой болезни подробно ос вещены в работах Г . Д . Байсоголова , А . К . Гуськовой , В . Н . Дощенко и Е . Н . Емановой [1, 5, 7]. У всех боль ных в терминальный период было диагносцирова - но тяжелое поражение кровотворной системы .

Посмертное макро- и микроскопическое исследование органов и тканей обнаружило наиболее выраженные морфологические изменения также в органах кровотворения. По особенностям этих изменений обследованные случаи могут быть разделены на две группы. К первой относится большее число случаев острых и подострых лейкозов (гемоцитобластоз и ретикулез), ко второй -меньшее число случаев апластической анемии.

У части больных первой группы острый лейкоз возник как внезапное осложнение стертой формы хронической лучевой болезни . В начале периода ухудшения у больных наблюдали анемию и резко выраженную лейкопению . Последняя затем сме нилась наводнением периферической крови не дифференцированными , атипичными клетками - гемоцитобластами , а в одном случае заболевание клинически протекало по типу апластической ане мии .

У остальных больных острый лейкоз развился как исход тяжелой или средней тяжести хро нической лучевой болезни с развернутой кли нической картиной после более или менее дли тельного периода относительной стабилизации . В этих случаях начало терминального периода ино гда также характеризовалось прогрессированием лейкопении и анемии . Реже атипичные недиффе ренцированные клетки появлялись в перифериче ской крови больных уже с первых дней ухудшения .

У всех больных в терминальный период была отмечена выраженная кровоточивость .

Данные больные во время повторных госпи тализаций по поводу периодических ухудшений в течении лучевой болезни получали антибиотики , тезан , нуклеиново - кислый натрий , пентоксил , ви тамины ( В 1 , В 6 , В 12 , C, фолиевую кислоту ), им мно гократно производилось переливание крови ( в не которых случаях суммарно до 35 л ).

В большинстве случаев на вскрытии обращали на себя внимание резкая бледность кожных покровов и множественные кровоизлияния в кожу, конъюнктиву, слизистые, серозные оболочки и в четырех случаях - в вещество головного мозга. Костный мозг плоских костей имел сероватый, серовато-зеленый или темно-красный цвет. У некоторых больных отмечена очаговая или диффузная гиперплазия костного мозга трубчатых костей. Вес селезенки в трех случаях не превышал 350 г, а в остальных колебался от 450 до 1070 г. Ткань таких гиперплазированных селезенок часто имела на разрезе пестрый вид от чередования сероватых и темно-красных участков. В других случаях обнаружены инфаркты селезенок. Лимфатические узлы были обычных размеров или несколько уменьшены, только дважды отмечено некоторое увеличение их. Иногда встречались некрозы миндалин и слизистой зева, реже - язвенные процессы слизистой кишечника. Почти у всех найдено увеличение веса печени до 2350 г и реже почек - до 564 г.

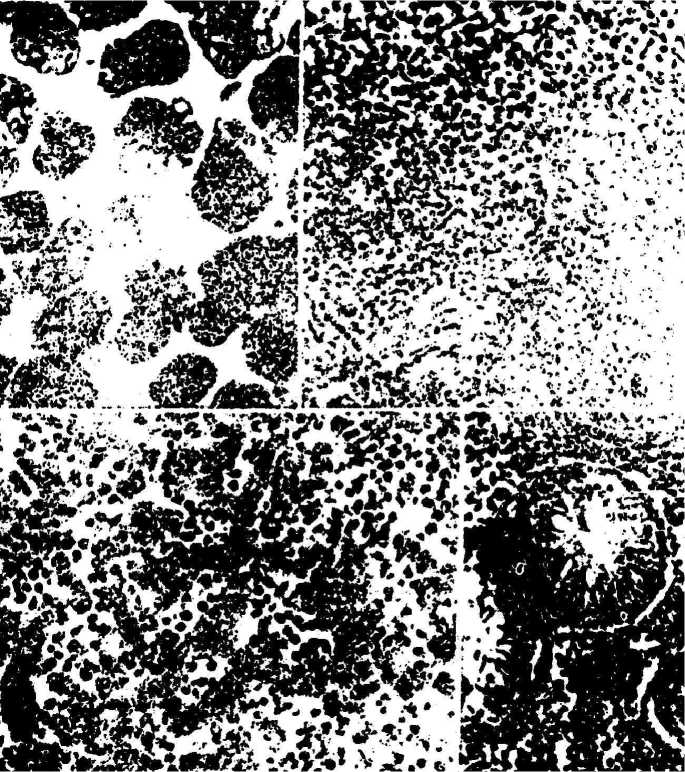

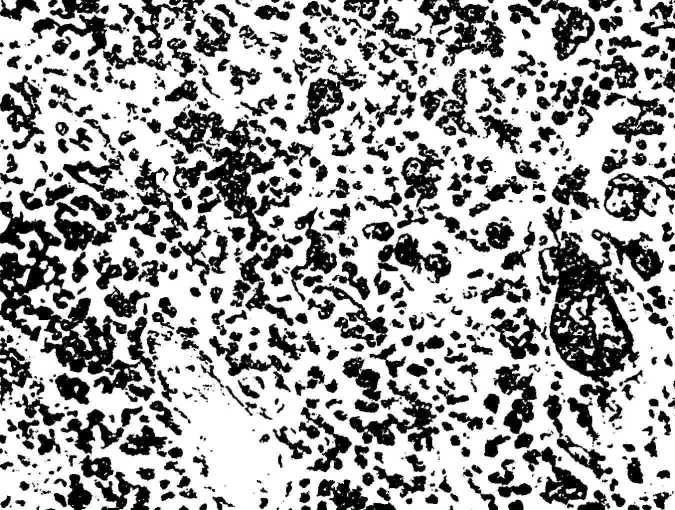

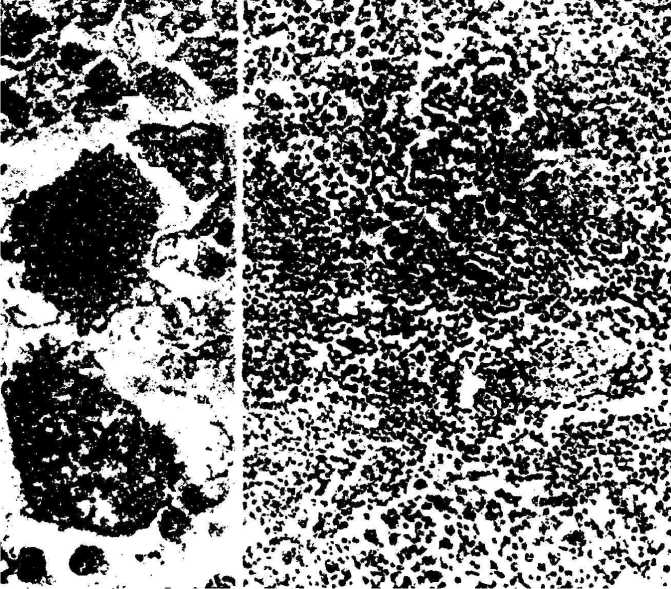

Микроскопическое исследование костного мозга в этой группе наблюдений выявило почти полное замещение нормальной кровотворной ткани с разрастанием недифференцированных атипичных клеток, величина и форма которых весьма варьировали как от случая к случаю, так и в известных пределах в одном и том же наблюдении. У трех больных характер ядра и протоплазмы этих клеток позволил отнести их к гемоцитобластам (рис. 1, а), у остальных - к атипичным ретикулярным клеткам (рис. 2). Иногда можно было выявить синтициаль-ную связь между отдельными клетками. Относительно часто встречались фигуры деления, иногда патологического характера. В некоторых наблюдениях особенно был выражен полиморфизм клеток, были видны многоядерные клетки и гигантские уродливые формы с ядром, размером до 54х35 микрон. В таких ядрах 3-4 нуклеолы достигали 13 микрон в диаметре. Нередко были видны митозы и среди гигантских клеток (рис. 3, а). Почти всегда были заметны истончение и фестончатость контуров костных балок, реже - распространение лейкемических инфильтратов по ходу сосудов под надкостницу.

Рис. 1. Больной К . Гемоцитобластоз : а ) мазок костного мозга , 1 х 1200; б ) селе зенка : атрофия лимфатического фолликула , лейкемические инфильтраты в красной пульпе , 1 х 250; в ) печень : диффузные лейкемические инфильтраты , 1 х 250; г ) яичко : атрофия зародышевого эпителия семенных канальцев , лейке мические инфильтраты в строме , 1 х 150

Рис. 2. Больной Н - н . Острый ретикулез . Костный мозг : замещение крово - творной ткани разрастанием полиморфных ретикулярных клеток , 1 х 300

Рис. 3. Больной Н - н . Острый ретикулез : а ) костный мозг : митоз гигантской рети кулярной клетки 1 х 1000; б ) селезенка : умеренная атрофия лимфатического фолликула , лейкемические инфильтраты с примесью гигантских атипичных клеток , 1 х 150

Лейкемические инфильтраты , как правило , бы ли хорошо выражены в селезенке , в которой име ли место значительная редукция лимфаденоидной ткани и гемосидероз ( рис . 1, б , 3, б ). В лимфатиче ских узлах выраженное разрастание лейкемиче ских клеток найдено только у двух больных , у ос тальных на фоне атрофии лимфаденоидной ткани атипичные клетки встречались лишь в небольшом количестве в области мякотных шнуров .

В печени во всех случаях лейкозов отмечены резкие дистрофические изменения - ожирение пе ченочных клеток , уменьшение их размеров , вплоть до полной редукции , особенно в центральных от делах долек . Выраженная очаговая и диффузная лейкемическая инфильтрация в печени найдена в трех случаях ( рис . 1, в ), в остальных были видны только лейкемические стазы в капиллярах и не большие пролифераты в перипортальной соедини тельной ткани . Гемосидероз , наблюдавшийся в костном мозгу , лимфатических узлах и селезенке , был хорошо заметен и в печени , где железосодер жащий пигмент накапливался не только в купфе - ровских , но и в самих печеночных клетках . Выра женная лейкемическая инфильтрация имелась также в почках (2 наблюдения ) и в яичках (3 на блюдения ). Для всех обследованных нами случаев летальных исходов хронической лучевой болезни характерна почти полная атрофия зародышевого эпителия мужских половых желез ( рис . 1, г ), а так же более или менее заметные дистрофические из менения эпителия извитых канальцев и отек стро мы почек с расплавлением волокнистых структур их соединительнотканной стромы .

Мелкие скопления лейкемических клеток ино гда обнаруживались в корковом веществе над почечников , в котором часто были заметны уменьшение количества липоидных включений и дистрофические изменения паренхиматозных кле ток . Со стороны других желез внутренней секреции не было найдено однозначных изменений . Обычно наблюдались неравномерная величина фоллику лов и некоторая фестончатость их контуров в щи товидной железе . В гипофизе одного из больных лейкозом превалировали хромофобные и базофи льные клетки , у других - оксифильные или только хромофобные . Последние в одном из случаев об разовывали небольшие аденоподобные скопле ния . Во всех случаях хронической лучевой болезни в передних долях гипофиза было увеличено коли чество мелких клеток всех типов , с пикнотичными ядрами и сморщенной протоплазмой . Часто были видны мелкие капли коллоида .

В легких у всех больных была найдена картина серозно - фибринозной или серозно - геморРагичес кой бронхопневмонии с большей или меньшей примесью к эксудату лейкемических клеток и кле ток альвеолярного эпителия . В капиллярах легких и сердца часто были видны лейкемические стазы .

В трех наблюдениях в головном мозгу наряду с кровоизлияниями имелись выраженные лейкеми- ческие пролифераты, в остальных были обнаружены лишь небольшие периваскулярные скопления атипичных клеток.

Во вторую группу входят случаи летального ис хода хронической лучевой болезни , в которых кли нически был диагносцирован панмиелофтиз или апластическая анемия . В одном из них необрати мое угнетение кровотворения развилось во время очередного ухудшения состояния здоровья после периода относительной стабилизации на низком уровне . Подобные ухудшения в течение лучевой болезни в прошлом обычно были связаны с ин фекционными осложнениями и развитием септико - пиемии .

В одном случае ухудшение наступило у боль ной во время второй беременности через 4 года 3 месяца после прекращения работы на ра диохимическом производстве . В течение этих лет больная чувствовала себя удовлетворительно , однако у нее отмечались умеренная анемия и стойкая лейкопения . Интересно отметить , что во время первой беременности в конце четырехлет него периода работы в условиях специфической вредности у данной больной , уже имевшей тогда признаки хронической лучевой болезни , также бы ло ухудшение , особенно со стороны показателей красной крови . В последние недели второй бере менности у больной выявилась развернутая кар тина тяжелой хронической лучевой болезни с про грессирующей анемией , тромбоцитопенией и лей копенией . После родов , закончившихся рождением нормального ребенка , в связи с непрекращающим - ся маточным кровотечением анемия приняла угро жающий характер . Повторные пунктаты костного мозга обнаруживали резкое угнетение кровотворе - ния с почти полным прекращением эритропоэза . Надвлагалищная ампутация матки , многократные повторные переливания крови и введение ан тибиотиков широкого спектра не оказали те рапевтического эффекта .

Макроскопическая картина органов и тканей во второй группе была близка к таковой первой груп пы . В этих случаях также были отмечены анемиза - ция органов и распространенные явления геморра гического диатеза . Костный мозг плоских костей во второй группе чаще имел красновато - серый цвет , замещение желтого жирового костного мозга диа физа бедра красным наблюдалось только в одном случае . Гиперплазия селезенки была менее вы ражена . Лимфатические узлы атрофичные . В слу чае присоединения к основному страданию септи - копиемии на вскрытии были обнаружены множест венные абсцессы в подкожной клетчатке , мышцах и почках .

Микроскопически в костном мозгу, так же как в первой группе, было обнаружено почти полное отсутствие нормальных кровотворных клеток красного и белого рядов. Однако диффузная и очаговая пролиферация ретикулярных клеток и гемоцитобластов была выражена меньше, местами превалировали плазматические клетки, реже встречались гигантские клетки и митозы. Для больных второй группы также была характерна атрофия лимфаденоидной ткани, селезенки, лимфатических узлов и миндалин. Пролиферация недифференцированных ретикулярных клеток и гемоцитобластов была заметна главным образом в селезенке, но меньше, чем у больных первой груп- пы. В других органах на фоне выраженных дистрофических изменений паренхиматозных элементов наблюдались лишь мелкие единичные скопления и иногда стазы в капиллярах из ретикулярных клеток и гемоцитобластов. Необходимо отметить, что в случае надвлагалищной ампутации матки через 12 дней после операции в рубцах брюшной стенки не обнаруживалось пролиферации соединительнотканных клеток и образования новых фибриллярных структур.

В противоположность резко выраженным из менениям мужских половых желез в яичниках бы ли найдены только частичное разрушение фолли кулов и кровоизлияния .

Во всех обследованных нами случаях леталь ных исходов хронической лучевой болезни в це нтральной нервной системе наряду с проявле ниями геморрагического диатеза и характерными для первой группы лейкемическими пролиферата - ми и стазами были найдены выраженные дистро фические изменения ганглиозных клеток и боль шая или меньшая пролиферативная реакция гли альных элементов . Изменения ганглиозных клеток не были однозначными как от случая к случаю , так и по областям головного мозга в отдельном наб людении . Чаще встречалось сморщивание клеток , иногда сочетавшееся с накоплением липофусцина , реже - набухание и вакуолизация протоплазмы . В отдельных случаях в ганглиозных клетках ствола и подбугорной области отмечен выраженный пери нуклеарный хроматолиз . Постоянно можно было видеть очаговое выпадение клеток Пуркинье коры мозжечка . Почти во всех случаях имело место на бухание мякотных оболочек нервных волокон с по явлением двуконтурности при окраске по Шпиль мейеру . В ряде случаев найдена демиелинизация отдельных нервных волокон , чаще в области ство ла мозга .

В трех наблюдениях кровоизлияния в мозг бы ли непосредственной причиной смерти . В ос тальных случаях основной причиной смерти яв лялась нарастающая анемия , обусловленная на рушениями костно - мозгового кровотворения и усу гублявшаяся проявлениями геморрагического диа теза . В этом отношении у женщин оказались осо бенно опасны трудноостанавливаемые маточные кровотечения .

Необходимо отметить , что в трех случаях диф ференциальный диагноз между острым лейкозом и апластическим состоянием , несмотря на тщатель ное сопоставление клинических данных ( включая анализы пунктатов костного мозга ) с результатами гистологического исследования , был весьма труд ным . Заключение о лейкемическом характере за болевания в этих случаях было сделано на осно вании выраженного опухолевого атипизма кле точных разрастаний в костном мозгу и наличия в других органах незначительных , но все же отчет ливых пролифератов из таких же клеток .

Таким образом, из десяти обследованных случаев лучевой болезни в восьми терминальный период заболевания характеризовался развитием острого или подострого лейкоза. В последние годы все большее распространение получает взгляд на лейкоз как на своеобразный опухолевый процесс -системное опухолевое заболевание. Уже давно известно, что опухоли являются одним из харак- терных и частых отдаленных последствий лучевых поражений. Со времени первой публикации Ягича [22] о лейкемии у рентгенологов в литературе описано большое число случаев острых и хронических лейкозов у лиц, подвергавшихся действию ионизирующей радиации [3, 13, 17, 23, 26, 28, 29, 31-33, 35, 37].

Этиологическая роль длительного или одно кратного облучения в возникновении лейкозов у людей подтверждается статистическим анализом смертности врачей - радиологов [28, 29], больных , подвергавшихся рентгенотерапии по поводу анки лозирующего спондилеза [13], и гражданского на селения городов Японии , пострадавшего при атомной бомбардировке [13, 26, 31]. В последних двух группах установлена зависимость частоты по явления лейкозов от дозы облучения . Большая ча сть случаев лейкемий , возникших у японцев с дей ствием излучения атмосферного взрыва , от носится к острым формам [26, 31]. По мнению Ма - лонея [31] минимальная лейкемогенная доза равна 200 P.

В наших случаях суммарные дозы внешнего облучения у больных с исходом хронической луче вой болезни в лейкоз варьировали от 238 до 1031 P.

Этиологическая роль ионизирующей радиации в возникновении лейкозов подтверждается также рядом экспериментальных исследований ино странных и отечественных авторов [14, 20, 24, 25].

Значительное внешнее радиационное воздей ствие в прошлом , симптомы лучевой болезни у обследованных больных и наличие в их организме радиоактивных веществ в сопоставлении с пере численными выше данными позволяют с уверен ностью утверждать , что в представленных нами случаях развитие лейкоза было патогенетически связано с основным страданием хронической лу чевой болезнью .

По данным Г.Д.Байсоголова [1], в большинстве случаев терминальная фаза хронической лучевой болезни в период, предшествующий возникновению лейкемического процесса, характеризовалась глубоким угнетением кровотворения с цитопениче- ской картиной периферической крови и гипоплазией костного мозга, обнаруженной при повторных стернальных пунктатах. Предлейкемическая стадия с апластическим костным мозгом описана и при лейкемиях, не связанных с облучением [16]. И.А.Кассирский в настоящее время признает возможным развитие острого лейкоза на основе гипопластического процесса в органах кровотворения [10].

Известно , что при острой лучевой болезни от мечается некоторая гиперплазия атипичных ре тикулярных клеток . Как показывают наши наб людения , при хронической лучевой болезни эта пролиферация выражена значительно резче и мо жет иметь прогрессирующий характер . Весьма интересно , что , по экспериментальным данным Р . Е . Либинзон , клетки костного мозга в поздние сроки после подострого облучения существенно отличаются по содержанию нуклеиновых кислот от клеток костного мозга животных , умерших в более ранние сроки . Диффузная гиперплазия костного мозга , напоминающая миелому и сопровож дающаяся апластической анемией и лейкопенией , описана в случае смерти больного через 10 лет после введения ему торотраста [18]. Мартланд [30] считал гиперплазию ростковых клеток костного мозга первой стадией лучевого остеита . Амано [15] высказал мысль о предлейкозном характере ги перплазии незрелых элементов костного мозга при подострой и хронической апластической анемии , вызванной облучением .

Сопоставление первой и второй групп пока зывает , что прогрессирующая гиперплазия ати пичных ретикулярных клеток при хронической лу чевой болезни действительно свидетельствует о предлейкозном состоянии .

Наши данные подтверждают заключение ан глийских ученых о том , что апластическая анемия является более редким отдаленным эффектом облучения , чем лейкемия [13].

Во время апластической стадии хронической лучевой болезни жизни больного угрожают инфек ция , аноксия и кровоизлияния в жизненно важные органы . Кровоизлияния , по - видимому , обусловле ны не только тромбоцитопенией , но и изменения ми сосудистой стенки аноксического происхожде ния . Успешная терапия антибиотиками и повтор ные переливания крови могут продлить жизнь больного , увеличивая тем самым возможность возникновения или реализации опухолевых про цессов в кровотворных органах .

Литературные данные и наши наблюдения по казывают , что лейкозы развиваются как в от даленные сроки после однократного массивного облучения , так и в исходе хронической лучевой болезни . Практически важно , что такой исход на блюдается не только в случаях средней тяжести и тяжелых форм хронической лучевой болезни по сле периода относительной стабилизации , но и при скрытно протекающих легких формах в виде катастрофического ухудшения состояния здоро вья .

В связи с этим механизм возникновения лей козов в отдельных случаях , по - видимому , раз личен . Исходя из представлений Беренблюма [2] о двустадийном механизме канцерогенеза , можно предполагать , что при остром облучении ионизи -

^^^^^^^^^^^е 59

рующая радиация является индуцирующим аген том , а разнообразные внешние и внутренние влияния в отдаленные сроки после воздействия имеют значение факторов , активирующих рост опухолевых клеток . Механизм индуцирующего действия неизвестен . Весьма возможно , что воз никновение наследственных изменений обмена клеток , определяющих их опухолевые свойства , связано с действием ионизирующей радиации на систему ядерных и цитоплазматических нук леиновых кислот , обеспечивающих синтез белка и процессы дифференцировки [9].

В случаях тяжелой , почти непрерывно прогре ссирующей хронической лучевой болезни ре шающую роль в возникновении лейкоза , по - видимому , играют патологические пролифе ративные процессы , протекающие в условиях рез ко нарушенной центральной регуляции и хрониче ского кислородного голодания . Последнее , по мне нию Варбурга [36], имеет большое значение в пе рестройке энергетических процессов в клетке в сторону гликолиза и связанной с этим потерей дифференцировки , которые приводят к возникно вению бластомных генераций клеток .

Острая лучевая болезнь , при которой прева лируют разрушение клеток , остановка или за держка их роста , в известной мере характе ризуется однотипностью морфологических из менений как у животных , так и у человека . В про тивоположность этому отдаленные последствия лучевых поражений отличаются разнообразием патологических проявлений , в возникновении ко торых большое значение имеют вид животного , локализация и характер воздействия и многочис ленные внутренние и внешние условия в жизни организма .

Понимая под физиологической регенерацией морфологическое выражение нормальной функ циональной активности органов и тканей , связан ной с их частичным разрушением и последующим восстановлением , следует считать , что наиболее общим проявлением хронической лучевой болезни бывает нарушение как внутриклеточных автоном ных , так и центральных механизмов регуляции этого процесса . Крайней степенью этих нарушений является возникновение генераций клеток с ка чественно новыми опухолевыми свойствами , что мы и наблюдали на нашем материале в случае исхода хронической лучевой болезни в лейкоз .

Представленный материал количественно не достаточен и неоднороден для выводов о ми нимальной суммарной дозе внешнего облучения и инкорпорированных радиоактивных веществ , вы зывающих в исходе хронической лучевой болезни опухолевые процессы в кровотворной ткани . Сле дует лишь указать , что при суммарной дозе , пре вышающей 200 P, особенно в сочетании с наличи ем в организме радиоактивных элементов , воз можно возникновение лейкозов , а при более высо ких суммарных дозах , исход хронической лучевой болезни в лейкоз представляет собой реальную опасность .

Список литературы Патологическая анатомия при хронической лучевой болезни

- Байсоголов Г.Д. К вопросу о клинической картине и исходах хронических и подострых лучевых поражений. Труды конф., посвященной 45-летию научной деятельности проф. Н.А. Куршакова, 1958, 21-43.

- Багдасаров А.А., Кост Е.А. Клиническая медицина, 33, 18, 1955.

- Беренблюм И. В. сб.: Успехи в изучении рака, т. 2. ИЛ, 1956.

- Бухтоярова З.Н., Лемберг В.К. Тезисы доклада на конференции по отдаленным последствиям поражений, вызванных воздействем ионизирующей радиации, 1956.

- Дощенко В.Н. К вопросу о секреторной, моторной и гемопоэтической функции желудка у больных хронической лучевой болезнью. Дисс. канд., 1956.

- Гуськова А.К. Неврологические синдромы хронической лучевой болезни. Дисс. докт., 1956.

- Гуськова А.К., Байсоголов Г.Д., Еманова Е.А., Дощенко В.Н. К вопросу о клинике и лечении острых и хронических лучевых поражений. М., 1954.

- Гемпельман Л., Лиско Г., Гофман Д. Острый лучевой синдром. ИЛ, М., 1954.

- Дебов С.С. В сб.: Успехи биологической химии, т. 2. 115, 1954.

- Кассирский И.Д. Актуальные вопросы морфологии и клиники гипопластических состояний кровотворения. 2.Проблемы гематологии и переливания крови, 1957, 5. 11-24.

- Краевский Н.А., Неменова Н.М. Острый лейкоз. Архив патологии, 14, 21, 1952.

- Краевский Н.А., Литвинов Н.Н. Доклад на Всесоюзной конференции по радиобиологии. Тезисы секции экспериментальной биологии, 114 стр., 1956.

- Опасности ионизирующего излучения для человека. ИЛ, М., 1958.

- Стрельцова В.Н., Москалев Ю.И. Тезисы научных докладов на Х сессии общего собрания АМН СССР, март 1956 г., стр. 29.

- Amano S. Reports of Hematological Symposium, 1945, 7, 332-371. abst. Blood 1956, 11. 3. 280.

- Block M., Jacobson L.O., Bethard W.F. J. am. med. ass. 152, 1018, 1956.

- Blom P.S., Qulrido A., Leekama C.H. Brit. J. Radiol. 38, N 327, 1955.

- Grebe S. Strahlentherapie. 94, 311, 1954.

- Hamperl H. Virchows arch. 298, 376, 1936.

- Henschaw P.S. Radiology. 43, 279, 1944.

- Henschaw P., Hankins J. W. J. nof. cane. lust... 339, 1944.

- Jagic N., Schwarz C. Siebenrock Berl. klin. wschr 48, 1220, 1911.

- Jamovaka K.A. zbl ces. Radiol. 49, 8 1956.

- Kanplan H.S. Cancer Res. 14 N 8 1954.

- Kirschbaum A. Cancer Res. 11, 741, 1951.

- Lange R.D., Moloney C., Yanawaki T. Blood 9, 574, 1954.

- Libow A.A., Warren, De Coursey E. Am. j. Pathol. 25, 853, 1949.

- March H.C. Radiology 43, 275, 1954.

- March H.C. Am. j. med. sci. 220, 282, 1950.

- Martland H.S. Amer. j. lanc. 15, 2435, 1931.

- Moloney W.E., Lange R.D., Blood 9, 663, 1954.

- Peller S., Pich P. Am. j. Med. Sci. 224, 195, 1952.

- Schifer E.Z., Crenel H. Munch. Med. Wschr. 94, 158, 1952.

- Schmidt W., Schlte A., Lapp H. Strahlentherapie 81, 93, 1950.

- Wrich H.F. Hew. angland j. Med. 234, 45, 1946.

- Warburg O. Sonderbande zur Strahlenther. 34, 3, 1956.

- Weitz W. Klinisch. Wschr. 17, 1579, 1938.