Патологические формы строения анального синуса у больных с хроническим геморроем

Автор: Соловьев А. О., Соловьев О. Л., Воробьев А. А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 3 (63), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование строения анальных синусов у 240 пациентов с хроническим геморроем I-III стадии. Всем пациентам была выполнена склеротерапия с ультразвуковым воздействием. 234 пациентам из опытной группы с неудовлетворительным результатом первичного лечения выполнялось оперативное лечение в виде иссечения анального синуса единым блоком УЗ-скальпелем с последующим гистологическим исследованием. Гистологическое исследование патологически измененного анального синуса позволило выявить морфологические особенности, характерные для хронического воспалительного процесса и приводящие к метаплазии и дисплазии эпителия.

Хронический геморрой, склеротерапия с ультразвуковым воздействием, анальный синусит, анатомия анального канала

Короткий адрес: https://sciup.org/142224339

IDR: 142224339 | УДК: 616.147.17-007.64-091

Текст научной статьи Патологические формы строения анального синуса у больных с хроническим геморроем

Распространенность геморроя составляет 130–145 человек на 1000 взрослого населения (от 13,0 до 14,5 %) [4]. Основные симптомы: выделение крови (76 %), выпадение внутренних узлов (39 %), боль в заднем проходе (11 %), дискомфорт, анальный зуд, выделение слизи (4–8 %). Эффективность методов лечения зависит от стадии и составляет для консервативной терапии около 50 %, для малоинвазивных методов лечения – до 96 %, для хирургических методов лечения – до 98 %. [5]. Данные цифры вселяют оптимизм, но вместе с тем в ряде случав врач-колопроктолог сталкивается с клиническими ситуациями, выходящими за рамки классического течения заболевания. Это подтверждается определением 1-й стадии хронического геморроя как «геморрой без геморроя», то есть наличие симптоматики при отсутствии органических изменений и выраженного увеличения кавернозной ткани. Также обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на развитие медицины, появления новых технологий, новых видов лечения значительно меняется ка- чество жизни пациентов, но процент неудовлетворительных результатов лечения остается практически неизменным. Особенно важно это при хирургическом лечении, когда, по сути, в результате лечения полностью исчезает органический субстрат – кавернозная ткань, но симптомы заболевания проявляются вновь, что расценивается как рецидив заболевания. Исходя из статистики самыми частыми жалобами пациентов с геморроем являются выделение крови, зуд, жжение, дискомфорт или боль в области анального отверстия. Данные симптомы практически никак не связаны с увеличением кавернозной ткани и не коррелируют со стадией заболевания. По сути, данные симптомы являются проявлением воспалительного процесса в анальном канале. Это подтверждается еще и хорошими результатами применения местной противовоспалительной терапии [6, 7, 8]. Логично встает вопрос о причинах возникновения воспалительного процесса в области анального канала и причинах перехода этого процесса в хроническую форму. Считаем, что исследова- тели мало уделяляют внимания анатомическим структурам анального канала, в частности анальным синусам. Заднепроходной канал, или, иначе, анальный канал (лат. canalis analis) – название узкой части прямой кишки (лат. rectum), проходящей через промежность и расположенной между задним проходом (лат. anus), или анусом (ещё называемым заднепроходным отверстием, анальным отверстием) и сравнительно широкой ампулярной частью прямой кишки, или ампулой прямой кишки (лат. ampulla recti). Анатомия анального канала изучена достаточно хорошо, но несмотря на это, ряд терминов, широко используемых в ко-лопроктологии, вызывает сомнения, как не имеющих подтверждения в анатомической терминологии. В частности, анальный «криптит», подразумевающий воспаление анальной «крипты», не может так называться из-за того, что в анатомической номенклатуре отсутствует такое анатомическое образование, как анальная крипта. Скорее всего, под анальной криптой многие авторы понимают анальный (заднепроходной синус – A05.7.05.006 Sinus anales). В МКБ такого заболевания пока нет. Вариационная анатомия последнего изучена недостаточно, а работ подтверждающих или опровергающих влияние воспалительных изменений в нем на течение геморроя нам не встретилось вообще, что заставило нас обратиться к изучению данного вопроса.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Дать характеристику морфологических особенностей анального синуса, предрасположенного к развитию патологического процесса и определить его взаимосвязь с клиническим течением геморроя.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

На базе АО МНПО «Клиника «Движение» в период с ноября 2015 по декабрь 2016 года было пролечено 240 пациентов с хроническим геморроем I–III стадии. Из них было 101 (42,1 %) женщина и 139 (57,9 %) мужчин. Всем пациентам с I– III стадией выполнили склеротерапию с ультразвуковым воздействием. Пациенты после лечения проходили контрольное наблюдение через 2, 6, 12 и 24 месяца послеоперационного периода. 36 (15 %) пациентов с III стадией геморроя получили повторную процедуру склеротерапии с УЗ.

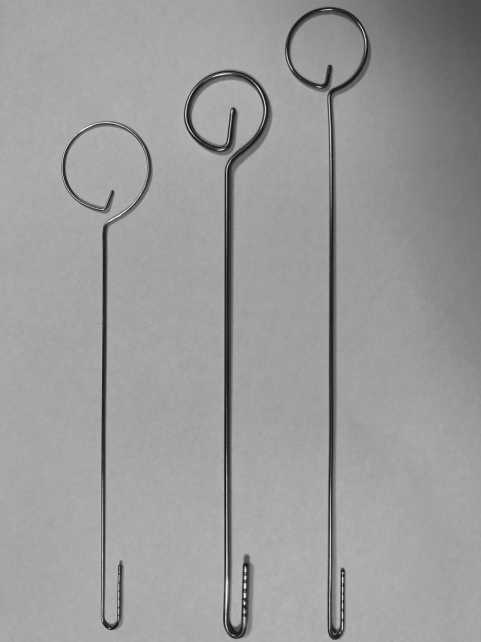

Нами был разработан оригинальный набор для исследования анальных синусов (рис. 1). В его состав вошли металлические зонды различного диаметра от 0,5 до 2,5 мм с порядковыми номерами 1–5 и шагом 0,5 мм. Кончик зонда закруглен для исключения травмирования мягких тканей и структур анального канала.

Он имеет изгиб в обратном направлении 180° с диаметром окружности изгиба 5 мм. Конец зонда имеет градуированную шкалу с шагом 1 мм и длиной 20 мм. Исследование проводится при аноскопии стандартными одноразовыми аноскопами Sapimed с косым срезом и диаметром 23 мм. При введении аноскопа его край устанавливается на уровне зубчатой линии. В зависимости от предполагаемого диаметра устья синуса конец зонда вводится нефорсированно в устье синуса. Если не удается ввести зонд выбранного диаметра, предпринимаются попытки зондирования инструментами меньшего диаметра. Если удается ввести зонд в устье крипты, в протоколе осмотра отмечается расположение данной крипты по условному циферблату и ее глубина, определяемая по шкале на зонде.

Рис. 1. Набор для исследования анальных синусов

Всем 240 пациентам рутинно выполнялось исследование анальных синусов с помощью предложенной выше методики. По результатам данного исследования все пациенты были поделены на две группы: пациенты с атипичным (патологическим) строением анальных синусов (опытная) и пациенты с типичным (неизмененным) строением анальных синусов (контрольная).

Распределение пациентов стадии заболевания в обеих группах представлено в табл. 1.

Распределение пациентов по полу в различных группах было сопоставимо и представлено в табл. 2.

Распределение пациентов по возрасту (классификация ВОЗ) в различных группах было сопоставимо и представлено в табл. 3.

Распределение пациентов по стадии заболевания

Таблица 1

|

Стадия |

Основная группа (98 пациентов 40,8 %) |

Контрольная группа (142 пациента 59,2 %) |

|

I |

19 (7,9 %) |

29 (12,1 %) |

|

II |

48 (20 %) |

73 (30,4 %) |

|

III |

31 (12,9 %) |

40 (16,7 %) |

Распределение пациентов по полу в группах

Таблица 2

|

Пол пациента |

Основная группа (98 пациентов, 40,8 %) |

Контрольная группа (142 пациента, 59,2 %) |

|

Мужчины |

58 (24,1 %) |

81 (33,8 %) |

|

Женщины |

40 (16,7 %) |

61 (25,4 %) |

Распределение пациентов по возрасту

Таблица 3

|

Возраст |

Опытная группа (98 пациентов 40,8 %) |

Контрольная группа (142 пациента 59,2 %) |

|

18–44 – молодой возраст |

48 (48,98 %) |

82 (57,75 %) |

|

44–60 – средний возраст |

25 (25,51 %) |

39 (27,46 %) |

|

60–75 – пожилой возраст |

23 (23,47 %) |

18 (12,68 %) |

|

75–90 – старческий возраст |

2 (2,04 %) |

3 (2,11 %) |

Всем пациентам рутинно выполнялась также ректороманоскопия одноразовыми ректоскопами Sapimed, диаметром 20 мм и аноскопия одноразовыми аноскопами Sapimed с косым срезом диаметром 23 мм. Для оценки сократительной способности анального сфинктера использовался сфинктерометр Peritron 9600 с соответствующей методикой.

Для исключения других причин воспалительного процесса прямой кишки у всех пациентов брался соскоб слизистой для выполнения цитологического исследования и исследования на вирусное поражение методом прямой имму-нофлюорисценции. Также всем пациентам выполнялся посев кала на патогенную флору.

Также всем пациентам выполнялось общеклиническое обследование, включающее в себя еще и биохимический анализ функции печени и поджелудочной железы, а также анализ крови на паразитарную инвазию: описторхоз, лямблиоз, клонорхоз, аскаридоз.

Все пациенты, включенные в исследование, не имели сопутствующей патологии анального канала, вызывающей воспаление.

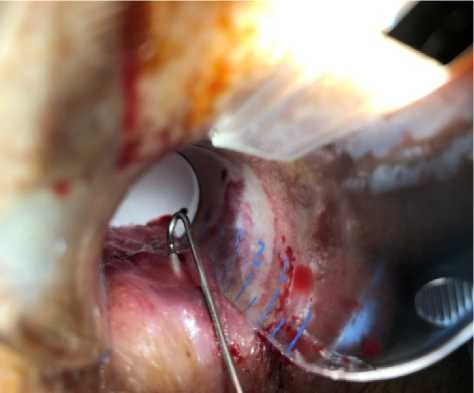

На уровне внедрения 34 пациентам из опытной группы с неудовлетворительным результатом первичного лечения, после подписания информированного согласия, выполнялось оперативное лечение в виде иссечения анального синуса единым блоком УЗ-скальпелем с последующим гистологическим исследованием.

Операционный материал отправлялся на гистологическое исследование. Морфологический блок исследования был выполнен на операционном материале больных с хроническим анальным криптитом, который фиксировался в 10%-м растворе нейтрального забуференного формалина в течение 24–28 часов при комнатной температуре, обрабатывался по стандартной методике с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов с изготовлением парафиновых блоков. Из парафиновых блоков были изготовлены гистологические срезы толщиной 3–5 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином, альциановым синим на слизь, по Ван-Гизону для окраски соединительной ткани. При гистологическом исследовании иссеченной крипты вместе с сосочком раздельно изучались верхний, средний и нижний отделы иссеченной анальной крипты.

Полное отсутствие симптомов заболевания после лечения в сроки наблюдения, расценивалось нами как хороший результат лечения. Если после проведенного первого этапа лечения возникала необходимость проведения повторной склеротерапии с ультразвуковым воздействием или назначения консервативной терапии и это полностью купировало симптомы на весь период наблюдения, это расценивалось как удовлетворительный результат. Отсутствие эффекта от лечения в виде появления симптомов заболевания в сроки наблюдения, даже по- сле проведенного повторного миниинвазивного или консервативного лечения, расценивалось нами как неудовлетворительный результат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами были всесторонне оценены результаты лечения всех 240 пациентов с I–III стадиями хронического геморроя, которым было выполнено миниинвазивное лечение в объеме склеротерапии с ультразвуковым воздействием. Распределение результатов по стадиям заболевания в двух группах отражено в табл. 4 и 5.

Таблица 4

Распределение результатов лечения по стадиям в контрольной группе

|

Стадия |

Хорошо |

Удовлетворительно |

Плохо |

|

I |

28 (96,5 %) |

1 (3,5 %) |

0 |

|

II |

64 (87,7 %) |

8 (10,9 %) |

1 (1,4 %) |

|

III |

26 (65 %) |

7 (17,5 %) |

7 (17,5 %) |

Распределение результатов лечения по стадиям в опытной группе

Таблица 5

|

Стадия |

Хорошо |

Удовлетворительно |

Плохо |

|

I |

14 (73,7 %) |

2 (10,5 %) |

3 (15,8 %) |

|

II |

23 (47,9 %) |

8 (16,7 %) |

17 (35,4 %) |

|

III |

10 (32,2 %) |

7 (22,6 %) |

14 (45,2 %) |

Было отмечено, что в опытной группе количество удовлетворительных и плохих результатов лечения было значительно больше. Стоит отметить, что у пациентов группы с неудовлетворительными результатами лечения на фоне значительной редукции кавернозной ткани после проведенного лечения сохранялись жалобы, характерные для хронического геморроя – зуд, жжение, периодическое выделение крови. Также у всех пациентов опытной группы отмечались болевые ощущения при проведении стандартной аноскопии, требующие иногда местной анестезии, что свидетельствовало о наличии функционального сужения анального канала.

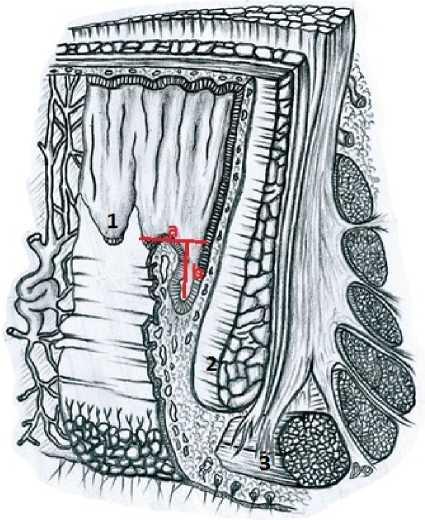

Наличие атипичных анальных синусов у пациентов с неудовлетворительными результатами лечения в опытной группе подтолкнуло нас к исследованию анатомических особенностей анальных синусов, как предпосылок к развитию патологического процесса в данной структуре и анальном канале. У пациентов контрольной группы анальные синусы имеют форму полуокружности в поперечном сечении с устьем, значительно превышающем по ширине глубину самого синуса (рис. 2).

Рис. 2. Строение типичного анального синуса:

1 – Sinus anales (а – ширина устья анального синуса, b – глубина анального синуса, b < a); 2 – Sphincter ani inerni ;

3 – Sphincter ani externi

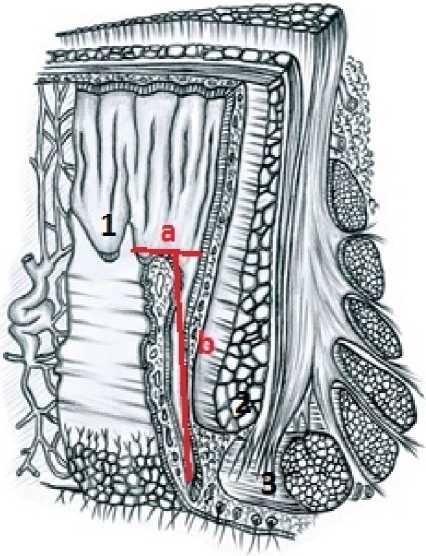

Патологическими, мы считали, анальные синусы, имеющие конусовидную форму с основанием вверх, устье которых было расширено, а соотношение между диаметром устья и глубиной анального синуса составляло минимум 1/ 5 (рис. 3).

Рис. 3. Строение атипичного анального синуса:

1 – Sinus anales (а – ширина устья анального синуса, b – глубина анального синуса, b > a); 2 – Sphincter ani inerni ;

3 – Sphincter ani externi

То есть, если использовался зонд диаметром 1 мм, то глубина синуса, который регистрировался, должна была быть минимум 5 мм (рис. 4).

Рис. 4. Зонд, введенный в атипичный анальный синус

У 34 пациентов из опытной группы, после иссечения анального синуса единым блоком, отмечено улучшение самочувствия. Хорошие результаты проявлялись в виде исчезновения симптомов кровотечения, зуда, жжения и др. Данные результаты наблюдались у группы больных через 2, 6, 12 месяцев наблюдения и представлены в табл. 6. В период наблюдения был выявлен только 1 пациент с рецидивом симптоматики анального синусита и он был связан с наличием не диагностированным ранее атипичным синусом. Данному пациенту было проведено повторное оперативное вмешательство в объеме иссечения анального синуса.

Таблица 6

Результаты после иссечения анального синуса

|

Результаты |

Количество пациентов (n = 34) |

|

|

абс. |

( %) |

|

|

Хорошие результаты лечения в течение 12 мес. |

33 |

97,06 % |

|

Рецидив от 6 до 12 мес. |

1 |

2,94 % |

|

Потребность в повторном хирургическом вмешательстве |

1 |

2,94 % |

Гистологическое исследование верхнего, среднего и нижнего отделов патологически измененного анального синуса позволило выявить морфологические особенности, характерные для хронического воспалительного процесса и приводящие к метаплазии и дисплазии эпителия.

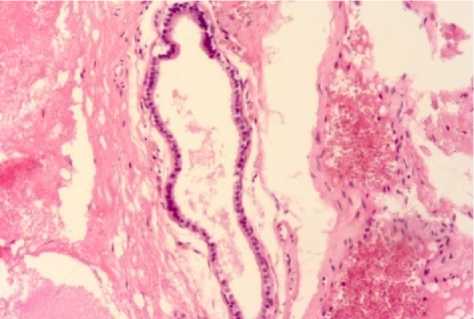

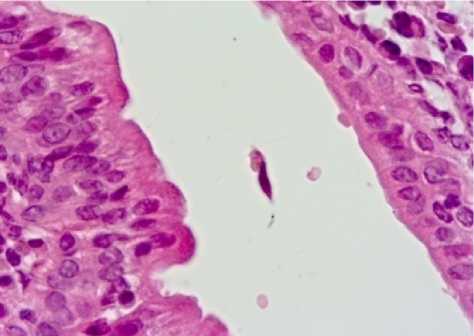

В частности, в одном случае у пациента во всех отделах анального синуса прослеживался выстилающий синус однослойный цилиндрический каемчатый эпителий с рассеянной лимфоцитарной воспалительной инфильтрацией (рис. 5).

Рис. 5. Однослойный цилиндрический каемчатый эпителий, выстилающий анальный синус во всех ее отделах, с наличием по периферии кавернозных расширенных полнокровных вен. Ув. х400

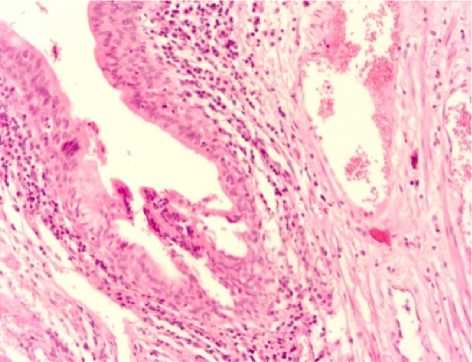

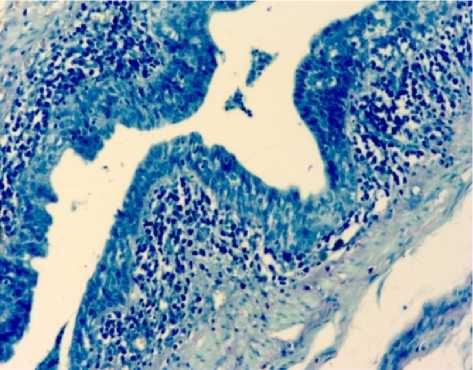

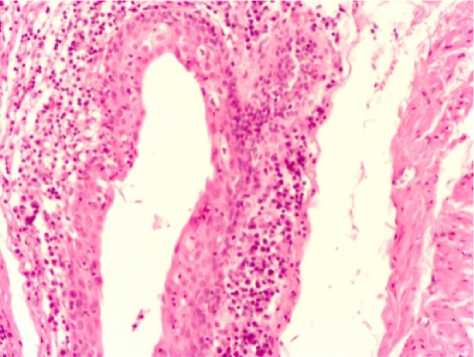

В восьми случаях при гистологическом исследовании были обнаружены патологические изменения на разных уровнях синуса, проявляющиеся в переходе однорядного цилиндрического эпителия в многорядный кубический (метаплазия), с формированием дисплазии разной степени выраженности, с гиперпродукцией слизи, с формированием воспалительного инфильтрата вокруг синуса – парасинусита (рис. 6–8). Вышеперечисленные патологические изменения были наиболее выраженными в нижнем отделе анального синуса.

Рис. 6. Хронический анальный синусит в стадии обострения. Нижний отдел анального синуса выстлан преимущественно многорядным кубическим эпителием с выраженной воспалительной инфильтрацией лимфоцитами, плазматическими клетками, лейкоцитами, макрофагами.

Воспалительный инфильтрат вокруг синуса (синусит). К синусу прилегают кавернозные расширенные вены ув. х400

Рис. 7. Хронический анальный синусит в стадии обострения с выраженными воспалительными изменениями и гиперпродукцией слизи (окраска на слизь альциановым синим, ув. х400)

Рис. 8. Хронический анальный синусит (средний отдел анального синуса) с очаговой метаплазией однорядного цилиндрического в многорядный кубический эпителий с очаговой дисплазией слабой степени выраженности (слева). Ув. х400

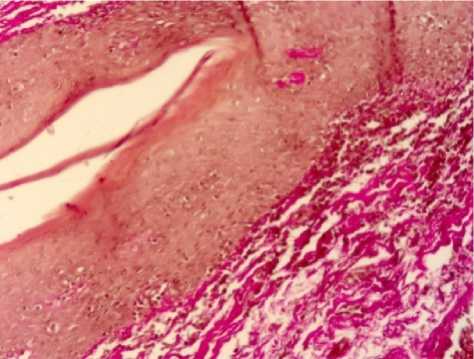

В пяти случаях гистологическое исследование позволило выявить разной степени выраженности патологические процессы на различных уровнях анального синуса. В четырех случаях у больных преимущественно пожилого возраста определялась метаплазия однорядного цилиндрического эпителия в многорядный плоский неороговевающий (рис. 9), с признаками фиброзирования окружающих тканей, что характерно для формирования свищевого хода (рис. 10).

Рис. 9. Хронический анальный синусит (нижний отдел анального синуса). Синус выстлан преимущественно многослойным плоским неороговевающим эпителием с выраженной воспалительной инфильтрацией лимфоцитами, лейкоцитами, плазматическими клетками, макрофагами. Ув. х 400

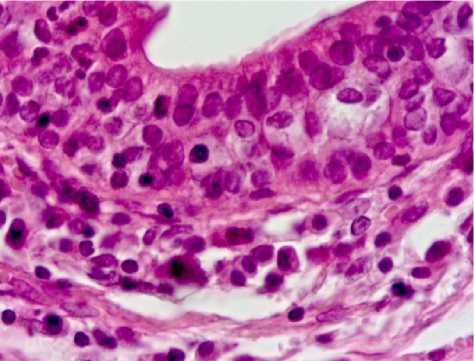

В двух случаях были выявлены признаки метаплазии и дисплазии разной степени наиболее выраженные в нижнем отделе анальной крипты (рис. 11).

Рис. 10. Свищевой ход, выстланный многослойным плоским эпителием без ороговения с признаками фиброзирования окружающей ткани, как следствие хронического воспаления (окр. по Ван-Гизону, ув. х400)

Рис. 11. Хронический анальный синусит в стадии обострения (нижний отдел анального синуса). Синус выстлан многослойным кубическим эпителием с выраженной воспалительной инфильтрацией, состоящей из лимфоцитов, лейкоцитов, макрофагов, плазматических клеток и эозинофилов. Ув. х400

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования выявлены некоторые терминологические несоответствия современной колопроктологии. В международной анатомической номенклатуре отсутствует понятие анальная крипта, которое, тем не менее, часто употребляется в публикациях. Правильное анатомическое название данной структуры – анальный синус. При этом достаточно мало внимания уделено особенностям строения данной структуры, вариабельности ее анатомии и участию в патологических процессах анального канала. По нашему мнению – это крайне важная структура, изменения строения которой встречается у 50 % пациентов, обращающихся к колопроктологу. При этом анатомические изменения являются предпо- сылкой для развития патологических изменений в анальном синусе. В повседневной практике мы иногда сталкиваемся с попытками обозначить данные изменения термином «Криптит». Но это в корне неправильно в связи с отсутствием понятия «Анальная крипта» и недостаточным раскрытием патогенеза заболевания. В нашем исследовании мы постарались проследить взаимосвязь между наличием анатомических изменений в структуре анального синуса, развитием патологических процессов в нем, приводящих не только к симптомам, симулирующим рецидив геморроя, но и морфологическим изменениям в строении эпителия синуса, вплоть до тяжелой дисплазии. Резкая редукция симптомов геморроя у пациентов после хирургического иссечения патологически измененных анальных синусов только подтверждает данную взаимосвязь. По нашему мнению, «рецидив геморроя» у больных с атипичным строением анального синуса нельзя считать истинным, так как он может быть обусловленным наличием новой интеркуррентной патологии – анальным синуситом. В настоящее время в МКБ такой патологии нет.

Выводы:

-

1. Анальные синусы, имеющие конусовидную форму с основанием вверх, расширением устья и соотношением между диаметром устья и глубиной анального синуса минимум 1/ 5 имеют предпосылки к образованию патологических изменений, дающих ложную клинику рецидива геморроя.

-

2. Разработанный нами способ исследования анальных синусов на предмет выявления их атипичного строения с инструментами для его осуществления является простым, безопасным, легковыполнимым даже в скрининговых исследованиях и может быть рекомендован для широкого внедрения в практику колопроктологии.

-

3. Результаты лечения хронического геморроя во всех стадиях у больных с патологически измененным атипичном анальным синусом хуже, чем у больных с типичным строением анального синуса.

-

4. У больных с атипичным строением анального синуса наблюдаются патоморфологи-ческие изменения, характерные для хронического воспалительного процесса и приводящие к метаплазии и дисплазии эпителия.

-

5. Иссечение анального синуса у больных с его патологическим строением позволяет улучшить результаты лечения хронического геморроя.

-

6. Назрела необходимость обсуждения правомочности новой патологии – анального синусита, как имеющего свою характерную

клиническую картину и патоморфологиче-ские особенности, а также требующего специфического лечения, в том числе хирургического.

Список литературы Патологические формы строения анального синуса у больных с хроническим геморроем

- Воробьёв, Г. И. Геморрой: руководство для врачей. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. И. Воробьёв, Ю. А. Шелыгин, Л. А. Благодарный. - М.: Литтерра, 2010. - 200 с.

- Воробьев, Г. И. Геморрой: современная тактика лечения / Г. И. Воробьев, Л. А. Благодарный, Ю. А. Шелыгин // Consilium medicum. - 2000. - Т. 2. - С. 4. Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых пациентов с острым и хроническим геморроем. - М., 2013.

- Abramowitz, L. The diagnosis and management of haemorrhoidal disease from a global perspective / L. Abramowitz, G. Weyandt, B. Havlickova // Aliment Pharmacol Ther. - 2010. - Vol. 31, № 1. - P. 1-58.

- Havlickova, B. Topical corticosteroid theraphy in proctology indications. Diagnosis and management of haemorrhoidal disease / B. Havlickova // In Laurent Abramowitz. The Diagnosis and Management of Haemorrhoidal Disease from a Global Perspective Aliment Pharmacol Ther 31 (Suppl. 1). - Р. 1-58.

- Johanson, J. The prevalence of hemorrhoids and chronic constipation / J. Johanson, A. Sonnenberg // Gastroenterology. - 1990. - Vol. 98 (2). - Р. 380-386.

- Neiger, A. Zur symptomatischen Therapie von Hamorrhoiden und Analekzem - Ein Erfahrungsbericht aus der proktologischen Praxis / A. Neiger, E. Herms // Schweiz Rundsch Med Prax. - 1990. - Vol. 79 (3132). - Р. 918-920.

- The prevalence of hemorrhoids / P. Haas [et al.] // Diseases of the Colon & Rectum. - 1983. - Vol. 26 (7). - Р. 435-439.