Патологическое состояние древесных и кустарниковых растений лесных насаждений в Среднем и Нижнем Поволжье

Автор: Колмукиди Светлана Валерьевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 2 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изложены материалы, посвященные изучению особенностей патологий, распространенных в защитных лесных насаждениях. Установлены основные факторы ухудшения патологического состояния древесных пород. Определены наиболее распространенные и вредоносные болезни основных лесообразующих пород Нижнего и Среднего Поволжья. Установлена сравнительная толерантность систематического состава основных лесообразующих пород к болезням.

Бактерии, биоразнообразие, патогенные грибы, защитное лесоразведение, инфекционное усыхание, озеленение населенных пунктов, патологическая устойчивость, фитопатологический мониторинг, рhytopathological monitoring

Короткий адрес: https://sciup.org/14967459

IDR: 14967459 | УДК: 634.93:634.948 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.2.7

Текст научной статьи Патологическое состояние древесных и кустарниковых растений лесных насаждений в Среднем и Нижнем Поволжье

DOI:

Искусственные насаждения играют особенную роль в стабилизации экосистем в аграрном ландшафте [7; 22], выступают как экологический фактор оптимизирующего значения, оказывают положительное мелиоративное и агроклиматическое воздействие на прилегающую к насаждениям территорию [3–7].

Аномальные погодные условия (высокие температуры, недостаточный объем или отсутствие осадков, сильные ветры-суховеи), неосторожное обращение с огнем явились причинами гибели лесных полос [9; 19]. В сохранившихся искусственных лесных насаждениях, имеющих наибольшую ценность для сельского хозяйства и воспроизводства плодородия пахотных земель, наблюдается старение. Отсутствие лесоводственного ухода, повреждение самовольными рубками, пожарами, перевод пашни в залежь [6] приводят к тому, что санитарное состояние насаждений повсеместно запущенное, жизнеспособность лесных полос ослаблена [5], а в юговосточных районах происходит их массовое отмирание [7; 9; 15]. Следовательно, сейчас требуются мероприятия, направленные на повышение долговечности, оздоровление и сохранение лесных полос, а также проведение инвентаризации лесных полос и классификации их по степени устойчивости к неблагоприятным условиям.

Особое значение приобретает обследование насаждений, позволяющее проводить мониторинг фитопатологического состояния древостоя защитных лесных насаждений различного целевого назначения [15; 23].

Целью настоящих исследований являлось изучение современного патологического состояния древесно-кустарниковых насаждений степного и сухостепного регионов Поволжья.

Материал и методы

Исследовательские работы проводили в искусственных насаждениях на землях опытных хозяйств ФГБНУ «ВНИАЛМИ»: Поволжской АГЛОС и пос. Тимашево Самарской области, ФГУП «Волгоградское», опытном поле «Качалинское» Волгоградской области и других объектах защитного лесоразведения степного и сухостепного регионов Поволжья. Рекогносцировочный и детальный фитопатологический мониторинг древесно-кустарниковой растительности проводили с учетом экологических условий в насаждениях различного назначения и конструкций, были заложены временные и постоянные площадки. Лабораторные и полевые эксперименты проводили по общепринятым методикам [7; 12–14]. Отбор образцов осуществлялся исходя из пораженной породы (с каждого больного дерева брали не менее 5–10 образцов). Проводили микроскопический анализ и инструментальную диагностику внутреннего состояния деревьев, выявляли скрытые гнили ствола и корней для определения потенциальной опасности болезни. Идентифицировали возбудителя болезни на основании его морфолого-культуральных особенностей макроскопическим (по внешним признакам) и микроскопическим методами, а также способом чистой культуры и методом влажных камер. Просмотр культур осуществлялся на 3–5-й день и затем регулярно через две или три недели.

Регионы Поволжья характеризуются жесткими лесорастительными условиями. Особенностями климата являются континентальность и засушливость. Около 88 % региона занимают засушливые, полузасушливые и сухие субгумидные районы, 12 % территории расположено в условиях благоприятного слабо засушливого климата. Отрицательными особенностями климата являются суховеи, пыльные бури, зимние морозы, сменяющиеся оттепелью, и непостоянство температурного режима в весенне-летний период. Это отрицательно сказывается на состоянии растений:

способствует их ослаблению и вызывает массовое развитие различных болезней [26]. В степной части региона преобладают южные черноземы, с продвижением на юг они сменяются каштановыми почвами.

Лесные полосы различного назначения (полезащитные, водорегулирующие, приовражные и др.) и разных конструктивных параметров (ажурные, ажурно-продуваемые, плотные) в северной части региона в Среднем Поволжье представлены березой, дубом, ясенем, кленами, лиственницей, вязом, рябиной, из кустарников встречаются смородина, бузина красная, карагана. В Нижнем Поволжье в состав лесных полос входят дуб, ильмовые, сосна, виды тополей, кленов, ясеней, груша, яблоня, абрикос, рябина и др., из кустарников – смородина, скумпия, ирга, жимолость, карагана.

Результаты и их обсуждение

Ильмовые (Ulmaceae) – виды, широко используемые в лесоразведении Поволжья, однако они недолговечны, в настоящее время наблюдается их массовое усыхание, что значительно снижает мелиоративную эффективность и природоохранную значимость.

Наиболее вредоносен для ильмовых и трудно диагностируем сосудистый микоз – гра-фиоз, вызываемый грибом Ceratocystisulmi . Возбудитель ведет скрытый образ жизни, высоко вирулентен [9; 25], вызывает ослабление дерева, суховершинность, частичное или полное усыхание, а при эпифитотиях – гибель посадок на больших площадях.

Для сосудистых микозов характерно очаговое поражение. Очаги при благоприятных условиях разрастаются, а болезнь принимает характер эпифитотии: протекает в острой форме, когда дерево может погибнуть в течение сезона или даже нескольких дней. Такие очаги нами обнаружены в Тимашево и Новониколаевском и Михайловском районах. Здесь в составе преобладают берест и вяз обыкновенный, интенсивность поражения – 35,2– 48,4 %. Однако чаще болезнь проявляется в хронической форме, такие очаги отмечены в лесных полосах ОП «Качалинское» и ФГУП «Волгоградское», где пораженность вязов составляет 12,8–25,4 %. Ильмовые здесь представлены вязом обыкновенным ( Ulmuslaevis

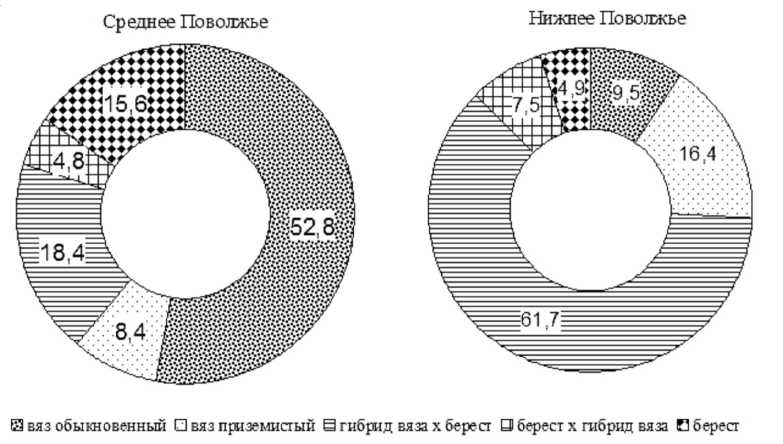

Pall .), берестом ( U. campestris L.) и основной породой защитного лесоразведения – вязом приземистым ( U. pumila L.), интродуцен-том из Средней Азии [11]. Как указывает Е.А. Крюкова, вяз обыкновенный и берест весьма восприимчивы к голландской болезни, а при искусственном заражении заболевают на 100 % [8]. Обследования, проведенные в насаждениях Самарской и Волгоградской областей, выявили видовое разнообразие ильмовых (см. рисунок).

В Самарской области преобладает вяз обыкновенный, в меньшей степени – берест и гибриды вяза обыкновенного х берест. В Волгоградской области чаще встречается гибрид вяза приземистого х берест и вяз приземистый [9]. Берест (38,9–60,7 %) и вяз обыкновенный (25,8–47,1 %) в лесных полосах в пос. Тимашево и Поволжской АГЛОС в наибольшей степени подвержены заражению графио-зом. В Новониколаевском районе в насаждениях по балкам и оврагам вяз обыкновенный и его гибриды заражены на 15,2–35,7 %. В гос-полосах засушливого региона ильмовые заражены в среднем на 14,6–21,9 %, в полезащитных полосах – на 4,6–11,8 %.

Вяз приземистый подвержен заражению в большей степени в чистых посадках и в смешении с вязом обыкновенным. В смешении вяза с кленом, робинией лжеакацией, дубом, ясенем и другими породами поражается в меньшей степени, так как они не заражаются грибом Ceratocystisulmi, являющимся облигатным паразитом, а также здесь почти отсутствует ильмовый заболонник – переносчик болезни, создается меньшая инфекционная нагрузка для вяза [8; 16]. Причинами потери устойчивости вяза приземистого к голландской болезни являются естественная гибридизация устойчивого вяза приземистого Ulmuspumila L. с наиболее восприимчивым к графиозу берестом и появление высокоагрессивного штамма аскомицета Ophiostomanovo-ulmi, способного паразитировать и на вязе приземистом [10; 16–18].

Тополь ( Populus ) является одной из основных пород в лесных экосистемах и защитном лесоразведении на орошаемых участках, в сухой степи на песчаных почвах с близким залеганием грунтовых вод. Тополевые посадки играют важную роль как водорегулирующие, противоэрозионные и водоохранные насаждения. Это источник ценной промышленной древесины [1]. Уже на раннем этапе роста и развития тополь проявляет светолюби-вость, ширококронные виды более светолюбивы, чем пирамидальные. К очень светолюбивым относятся белые тополя (сереющий, белый, Болле, серебристый, осина), к менее светолюбивым – бальзамические тополя (китайский, лавролистный, волосистоплодный, душистый), а промежуточное положение занимают черные тополя (осокорь, тополи черный пирамидальный, серый, поздний, канадс-

Видовое разнообразие ильмовых в Нижнем и Среднем Поволжье

кий) [2]. Тополь широко применяется в защитном лесоразведении, в том числе при орошении, в полезащитных лесных полосах, насаждениях вдоль автострад, железных дорог, по берегам каналов и водоемов, на склонах и днищах оврагов, где он, обладая сильным ростом, быстро создает защитный эффект. Тополевые лесные полосы начинают выполнять защитные функции уже с двух-трехлетнего возраста [2]. Однако все виды и формы тополя поражаются многими патогенами, вызывающими болезни семян, листьев, коры и луба, древесины стволов и корней, приводящими к частичному или полному усыханию. Такие насаждения не могут выполнять оздоровительные, декоративные, мелиоративные и другие функции.

Из обнаруженных заболеваний в ходе обследования патологического состояния насаждений Самарской и Волгоградской областей наиболее вредоносными, приводящими к частичной или полной гибели деревьев оказались: цитоспороз ( Cytosporachrysosperma ), который был зарегистрирован на всех объектах (пос. Тимашево – 21,8 %, Новониколаевский район – 17,5 %, Михайловский район – 12,5 %, Кумылженский район – 16,4 %); черный рак ( Hypoxylonpruinatum ) – в пос. Ти-машево (6,4 %) и Михайловском районе (9,4 %); мокрый язвенно-сосудистый рак , вызываемый бактериями Pseudomonascerasi и Pseudomonassyringae f. populi , поражение деревьев было в пределах 3,4–14,5 %; мучнистая роса ( Uncinulaadunca ) (12,4–18,3 %) и грибные пятнистости ( Septoriapopuli , Marssoninapopuli и др.), поражающие разные виды тополей (до 20 %).

В результате исследований выявлено, что к черному раку более устойчивы тополь бальзамический – P. balsamifera (пос. Тима-шево) и тополь черный – P. nigra, к мокрому язвенно-сосудистому раку – тополь белый – P. alba. Меньше всех поражаемы цитоспоро-зом тополь белый (Новониколаевский, Кумыл-женский, Михайловский районы) и формы тополя черного. Наиболее распространенная пирамидальная форма среднепоражаема ко всякого рода патологиям. В Нижнем Поволжье доля деревьев без признаков ослабления для тополя белого составила около 67,8 %, тополя бальзамического – 41,5 %, тополя чер- ного – 29,1 %, что объясняется их происхождением из регионов с засушливым климатом. Степень патологической устойчивости тополей необходимо учитывать при введении их в лесоаграрные ландшафты, однако чтобы рекомендовать к производству, необходимы дальнейшие исследования и комплексная оценка устойчивости к ряду факторов.

При обследовании состояния различных видов клена ( Acer ) была выявлена биота патогенных микромицетов. В насаждениях Среднего Поволжья отмечается поражение клена остролистного вилтом ( Verticilliumdahliae ), вызывающим сосудистые патологии. Это самое опасное заболевание клена из всех нами отмеченных. Особенно подвержены заражению молодые клены (самосев), интенсивность развития болезни среди них достигает 18,5– 21,6 % (Поволжская АГЛОС). На клене татарском вилт не отмечен. К числу опасных заболеваний клена в Нижнем Поволжье относится рак ( Neonectriaditissima и Nectriacinnabarina ), вызывающий отмирания ветвей клена (12– 40 %), по нашим наблюдениям, в условиях острозасушливого климата они могут вызывать отмирание ветвей и образование раковых язв почти у всех видов кленов.

Широко распространен на ветвях клена остролистного ( Acer platanoides ) гриб Massariainquinans , вызывающий некроз и усыхание ветвей второго и третьего порядка. Он представляет опасность для деревьев только в старых посадках, находящихся в неблагоприятных условиях (пос. Тимашево, Новониколаевский район). На ветвях клена татарского ( Acer tataricum ) выявлен гриб Nectriacinnabarina , вызывающий локальный и кольцевой нектриевый некроз.

Наиболее вредоносными и повсеместно встречающимися грибными патогенами листьев кленов являются мучнисторосяные грибы (в Среднем Поволжье развитие болезни 15,0–38,6 %, в Нижнем Поволжье – 10,0– 16,7 %) и различного рода пятнистости. Черная пятнистость ( Rhytismaacerinum ) ежегодно повреждает клен остролистный в пос. Ти-машево Самарской области (30,0–60 %), в текущем году она зафиксирована единично, в насаждениях Михайловского района пораженность листьев клена варьировалась в пределах 23,4–37,8 %.

На листьях и молодых побегах клена татарского ( Acer tataricum) отмечен специализированный паразит – возбудитель черной пятнистости Taphrinapolyspora , встречается в насаждениях Поволжской АГЛОС (6,7 %) и ОП «Качалинское» (12,4–14,5 %).

Видам клена в старовозрастных посадках пос. Тимашево вредят цитоспороз и дип-лодиоз, вызывающие усыхание ветвей 2-го и 3-го порядка (26,4–30,5 %).

Листья и крылатки клена ясенелистного ( A. negúndo ) повреждаются аскохитозом и серой пятнистостью – филлостикозом (10– 12 %), коричневой пятнистостью – септорио-зом (8,4–15,6 %), который вначале проявляется в виде краевого некроза листа, приводящего к полному отмиранию.

Клен остролистный и татарский из обследованных видов нами определены как наиболее устойчивые, наименее устойчивый – клен ясенелистный.

Экстремальные погодные условия 2010– 2011 гг. стали критическими для насаждений с участием березы бородавчатой ( Betula pendula ). Нами повсеместно отмечено массовое усыхание березы в Среднем и Нижнем Поволжье. Искусственные насаждения с участием березы в Поволжской АГЛОС и пос. Тимашево пострадали в сильной степени. Береза достигла своего критического возраста в засушливых условиях, посадки были созданы более 55–70 лет назад. Ранее отмечалось поражение березы бактериальными и грибными болезнями, особенно в монокультурных посадках. В настоящее время в Поволжской АГЛОС усыхающие растения подвержены инфекциям смешанного типа: бактериальная водянка березы – 54 % ( Erwiniamultivora Sch.-Parf. ) и некроз ветвей и стволов – 35,4 % ( Hypoxylonfuscum ), на листьях – глеоспориоз (до 30 %). Нами отмечены случаи гибели поросли и молодых деревьев в связи с их переза-ражением от сухостойных и усыхающих берез.

Такая же ситуация наблюдается и в лесных полосах с участием березы, которые встречались в небольшом количестве в Новониколаевском и Михайловском районах. Однако в других районах обнаруженные единичные насаждения березы находятся в удовлетворительном состоянии. Общий процент поражения заболеваниями деревьев не превышает 5,5–10 %.

Таким образом, сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства: применение лесоводственных уходов в искусственных насаждениях с участием березы.

В насаждениях с ясенем ланцетным ( F. lanceolata ) и пушистым ( F. pubescens L.) выявлено их поражение гистерографиевым некрозом – опасным заболеванием для всех видов ясеня.

Возбудитель Hysterographiumfraxini – типичный раневый паразит, заражает ветви и стволы аскоспорами через поранения или участки отмершей коры, образовавшиеся в результате солнечных ожогов, ушибов, повреждения морозом и т. д. При поражении тонких ветвей, молодой поросли и побегов некроз окольцовывает ветвь или стволик, и вышележащая часть засыхает, затрудняя естественное возобновление ясеня. Наибольший вред болезнь причиняет насаждениям изреженным, ослабленным неблагоприятными климатическими условиями. При сильном поражении стволов, наблюдаемом в насаждениях Михайловского района (14,0–45,1 %), ФГУП «Волгоградское» (38,5–64,7 %), усыхают ветви и поросль, гибнут молодые деревья. Патоген может развиваться и как сапротроф на мертвых ветвях ясеня, которые служат постоянным источником инфекции. Наиболее устойчив к некрозу ясень ланцетный.

Мониторинг лесных полос с участием лиственницы сибирской ( Larix sibirica ) и видов сосны ( Pinus ) выявил их удовлетворительное состояние. В Самарской и Волгоградской областях нами были обнаружены стволовые гнили, приводящие к медленному усыханию взрослых сосен, изрежеванию кроны, образованию водяных побегов, сухобочин ствола. При сильном распространении гнили на стволах единично наблюдались плодовые тела трутовиков (Новониколаевский район). Не-ктриевый некроз коры сосны вредит сосне молодого и среднего возраста (12,4 %). Состояние лесных полос с участием лиственницы оценивалось нами как удовлетворительное, лишь на некоторых деревьях отмечены раковые раны и усыхание ветвей.

Из кустарниковой растительности, обследованной в Среднем Поволжье, наиболее невосприимчива к патогенам бузина красная, а смородина золотая достаточно устойчива к антракнозу (5,1–6,4 %), мучнистой росе (8,9 %), но подвержена увяданию (гриб рода Verticillium).

В Нижнем Поволжье устойчивы к патогенам скумпия кожевенная, жимолость татарская. Смородина золотая подвержена антракнозу (14,8 %), вертициллезному увяданию, ирга – некрозам ветвей. Листья караганы древовидной страдают от септориоза, ржавчины, на ветвях встречаются некрозно-раковые заболевания.

Заключение

Проведены комплексные исследования современного патологического состояния древесно-кустарниковых пород искусственных насаждений в степных и сухостепных регионах Нижнего и Среднего Поволжья. Засушливые климатические и жесткие лесорастительные условия способствуют ослаблению устойчивости древесно-кустарниковой растительности и ухудшению патологического состояния насаждений. Установлено морфо-биологическое разнообразие (виды, формы, гибриды) основных древесных пород региона: ильмовых, тополя, березы, ясеня, клена и др.

Выявлены болезни различной этиологии, агрессивности и вредоносности, приводящие к частичной или полной гибели, вплоть до эпи-фитотий. Наиболее вредоносны сосудистые патологии (сосудистый микоз дуба – 11,8 %), голландская болезнь ильмовых (30,4 %), вертициллез клена (14,8 %), некрозно-раковые болезни тополя (18,5 %), гнилевые болезни (26,1 %), бактериозы (до 37,2 %).

Список литературы Патологическое состояние древесных и кустарниковых растений лесных насаждений в Среднем и Нижнем Поволжье

- Бакулин, В. Т. Интродукция и селекция тополя в Сибири/В. Т. Бакулин. -Новосибирск: Наука, 1990. -171 с.

- Иванников, С. П. Тополь/С. П. Иванников. -М.: Лесн. пром-сть, 1980. -85 с.

- Иванцова, Е. А. Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье/Е. А. Иванцова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2014. -№ 4. -С. 40-47.

- Иванцова, Е. А. Видовой состав и структура полезной энтомофауны защитных лесных насаждений Нижнего Поволжья/Е. А. Иванцова, Ю. В. Вострикова//Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 31 октября 2014 г. В 17 ч. Ч. 1. -Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. -С. 77-78.

- Иванцова, Е. А. Влияние состава лесных полос на видовое богатство и обилие энтомофагов/Е. А. Иванцова, Ю. В. Вострикова//Наука и образование в жизни современного общества: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 30 декабря 2014 г. В 12 ч. Ч. 3. -Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2015. -С. 48.

- Иванцова, Е. А. Оптимизация фитосанитарного состояния агробиоценозов Нижнего Поволжья: дис. … д-ра с.-х. наук/Иванцова Елена Анатольевна. -Саратов, 2009. -453 с.

- Крюкова, Е. А. Инфекционная патология в лесных насаждениях/Е. А. Крюкова, С. В. Колмукиди. -Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. -100 S.

- Крюкова, Е. А. Принципы и методы селекционной оценки и отбора устойчивых к сосудистым микозам ильмовых и дуба/Е. А. Крюкова//Биологическая и интегрированная защита леса. -Пушкино, 1998. -С. 54-56.

- Крюкова, Е. А. Сосудистые патологии -угроза вязу в лесоразведении Поволжья/Е. А. Крюкова, С. В. Колмукиди, Т. В. Кузнецова//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. -2013. -№ 1. -С. 52-54.

- Кузнецова, Т. В. Экологическое обоснование оздоровления ильмовых пород в озеленении г. Волгограда: автореф. дис. … канд. с.-х. наук/Кузнецова Татьяна Владимировна. -Волгоград, 2009. -24 с.

- Маттис, Г. Я. Семеноводство древесных пород для степного лесоразведения/Г. Я. Маттис, С. Н. Крючков, Б. А. Мухаев. -М.: Агропромиздат, 1986. -215 с.

- Методика системных исследований лесоаграрных ландшафтов. -М., 1985. -112 с.

- Мозолевская, Е. Г. К методологии мониторинга состояния лесов/Е. Г. Мозолевская//Результаты фундаментальных исследований по приоритетным научным направлениям лесного комплекса страны. -М.: МЛТИ, 1990. -Вып. 225. -С. 44-55.

- Основные методы фитопатологических исследований/А. Е. Чумаков . -М.: Колос, 1974. -192 с.

- Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2020 года/К. Н. Кулик . -Волгоград: ВНИАЛМИ, 2008. -34 с.

- Brasier, C. M. Intercontinental spread and continuing evolution of the Dutch elm disease pathogens/C. M. Brasier//The elms: breeding, conservation, and disease management/ed. by. C. P. Dunn. -Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000. -P. 61-72. -DOI: DOI: 10.1007/978-1-4615-4507-1_4

- Brasier, С. M. MBC tolerance in aggressive and non-aggressive isolates of Ceratocystisulmi/С. M. Brasier, J. N. Gibbs//Annals of applied biology. -1975. -Vol. 80. -P. 231-235.

- Brasier, C. M. Ophiostomahimal-ulmisp. nov., a new species of Dutch elm disease fungus endemic to the Himalayas/C. M. Brasier, M. D. Mehotra//Mycological Research. -1995. -Vol. 99 (2). -P. 205-215. -DOI: DOI: 10.1016/S0953-7562(09)80887-3

- Climate change and forest diseases/R. N. Sturrocka //Plant Pathology. -2011. -Vol. 60. -P. 133-149. -DOI: DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02406.x

- D'Arcy, C. J. Dutch elm disease/C. J. D'Arcy//The Plant Health Instructor. American Phytopathological Society 2000. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Pages/DutchElm.aspx (date of access: 17.02.2015). -Title from screen. -DOI: DOI: 10.1094/PHI-I-2000-0721-02

- Eastburn, D. M. Influence of atmospheric and climatic change on plant -pathogen interactions/D. M. Eastburn, A. J. McElrone, D. D. Bilgin//Plant Pathology. Special Issue: Climate Change and Plant Diseases. -2011. -Vol. 60, iss. 1. -P. 54-69. -DOI: DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02402.x

- Ecological development and function of shelterbelts in temperate North America/C. W. Mize, J. R. Brandle, M. M. Schoneberger, G. Bentrup//Toward agroforestry design. An ecological approach/ed. by J. Shibu, A. M. Gordon. -Springer, 2008. -Chap. 3. -P. 27-54.

- Emerging diseases in European forest ecosystems and responses in society/J. Stenlid, J. Oliva, J. B. Boberg, A. J. M. Hopkins//Forests. -2011. -Vol. 2. -P. 486-504. -DOI: DOI: 10.3390/f2020486

- Grulke, N. E. The nexus of host and pathogen phenology: understanding the disease triangle with climate change/N. E. Grulke//New Phytologist. -2010. -№ 189. -P. 9-11.

- Heybroek, H. M. De iep of Olm, karakterboom van de Lage Landen/H. M. Heybroek, L. Goudzwaard, H. Kaljee. -Zeist: KNNV, Uitgeverij, 2009. -272 p.

- Sinclair, W. A. Diseases of trees and shrubs/W. A. Sinclair, H. F. Lyon, W. T. Johnson. -Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1987. -574 p.