Патологии беременности и плода у женщин, проживающих в зонах урановых хвостохранилищ (обзор литературы)

Автор: Марипова Ж.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Влияние урановых хвостохранилищ на здоровье женщин репродуктивного возраста и внутриутробное развитие плода представляет собой одну из приоритетных проблем экологической медицины и охраны материнства и детства. Длительное воздействие радионуклидов, тяжёлых металлов и других токсических агентов, характерных для территорий, прилегающих к хвостохранилищам уранового производства, может приводить к нарушению репродуктивной функции, осложнённому течению беременности и формированию врождённых аномалий развития у новорождённых. Настоящий обзор посвящён систематизации и анализу литературных данных, опубликованных за последние два десятилетия на русском и английском языках. В исследование включены более 40 источников, включая эпидемиологические, экспериментальные и наблюдательные работы. Установлено, что проживание в зонах радиоактивного загрязнения сопряжено с увеличением частоты гестозов, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, задержки внутриутробного роста, а также врождённых пороков развития центральной нервной системы, сердца и мочевыделительной системы. Обозначены ключевые патогенетические механизмы: тератогенное действие радионуклидов, гормональные дисфункции, оксидативный стресс, цитогенетические нарушения. Проведена условная классификация источников по типу исследования, региону проведения и степени достоверности. Показано, что существующие исследования носят фрагментарный характер, а системный междисциплинарный подход к оценке медико-экологических рисков требует дальнейшего развития. Выводы подчёркивают важность создания программ эпидемиологического и клинико-лабораторного мониторинга, особенно среди женщин, планирующих беременность или уже находящихся в гестационном периоде в зонах повышенного техногенного риска.

Уран, урановые хвостохранилища, врожденные патологии, эмбриотоксичность, фетотоксичность, пренатальное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14133780

IDR: 14133780 | УДК: 618.2-002.5:546.79 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/31

Текст научной статьи Патологии беременности и плода у женщин, проживающих в зонах урановых хвостохранилищ (обзор литературы)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 618.2-002.5:546.79

Вопрос о влиянии экологических факторов на течение беременности и здоровье потомства приобретает всё большую актуальность в связи с растущей техногенной нагрузкой на окружающую среду [3, 5, 6]. Одним из наиболее опасных источников хронического воздействия на человека являются урановые хвостохранилища — места накопления радиоактивных отходов, образующихся в процессе добычи и переработки урановой руды [1, 2]. В странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, подобные объекты зачастую расположены в непосредственной близости от населённых пунктов и источников питьевой воды, что создаёт долгосрочную угрозу здоровью населения [4, 9, 11].

Особую озабоченность вызывает возможное влияние радиационного загрязнения на репродуктивное здоровье женщин и формирование плода. Ионизирующее излучение и химически токсичные элементы, входящие в состав урана и продуктов его распада, обладают способностью вызывать мутации, нарушать гормональный баланс, влиять на процессы имплантации, плацентации и внутриутробного развития [7, 10, 12]. В ряде исследований сообщается об увеличении частоты самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, врождённых пороков развития и других неблагоприятных исходов беременности у женщин, проживающих в радиационно неблагополучных районах [8, 13, 14].

Настоящий обзор посвящён анализу литературных данных о патологиях беременности и плода у женщин, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ.

Цель исследования: обобщить имеющиеся литературные данные о влиянии урана на развитие патологии беременности и плода у женщин проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.

Материал и методы исследования

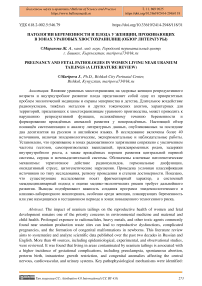

Настоящая работа представляет собой обзор литературы, посвящённой патологиям беременности и плода у женщин, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ. Всего было отобрано и проанализировано 41 публикация, из них 24 на английском языке и 17 — на русском (Таблица). Особое внимание уделялось данным, полученным в регионах с уранодобывающей промышленностью: Кыргызстан, Казахстан, Украина, Индия, Китай, США. Методологический подход включал сравнительный анализ данных о частоте акушерских осложнений, врождённых пороков развития, маловесия, а также мутагенных и неонатальных эффектов. Классификация патологий проводилась по МКБ-10.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №9 2025

|

Страна происхождения данных |

Количество источников |

Тип исследования |

|

США |

7 |

Когортные, эпидемиологические, случай-контроль |

|

Китай |

5 |

Когортные, случай-контроль |

|

Казахстан |

5 |

Обсервационные, региональные отчёты |

|

Кыргызстан |

6 |

Аналитические обзоры, региональные публикации |

|

Украина |

4 |

Эпидемиологические, постчернобыльские анализы |

|

Индия |

3 |

Полевые исследования, случай-контроль |

|

Канада, Австралия, Франция |

2 |

Обзоры, эпидемиология |

|

Международные организации (ВОЗ, IAEA) |

3 |

Обзоры, рекомендации, отчёты |

|

Прочие (обзорные статьи без привязки к региону) |

6 |

Обзоры, метаанализы |

|

Итого |

41 |

Результаты и обсуждение

Экологические и радиационные характеристики урановых хвостохранилищ. Уран (U) — тяжёлый металл, обладающий как химической токсичностью, так и радиоактивностью. В окружающей среде U можно обнаружить в горных породах, почве и грунтовых водах , при этом 238U является наиболее распространённым изотопом этого элемента (>99,27%) [7, 13]. В последние десятилетия U широко использовался в ядерных энергетических реакторах и ядерном оружии, что также привело к загрязнению окружающей среды и серьёзным проблемам безопасности для здоровья. Как и в случае со многими другими тяжёлыми металлами, существует два основных типа воздействия U: острое воздействие высокого уровня в связи с профессиональной деятельностью и хроническое воздействие низких доз на население в целом либо путём вдыхания, либо с пищей [5, 15].

Урановые хвостохранилища (УХ) представляют собой гидротехнические сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, образующихся в процессе переработки урановой руды. Основную экологическую угрозу в подобных объектах составляют не только остатки урана, но и продукты его распада — радий-226, торий-230, радон и тяжёлые металлы (кадмий, свинец и др.), обладающие высоким уровнем токсичности и бионакопления [6, 8, 16]. При нарушении целостности защитных слоёв хвостохранилищ радионуклиды могут попадать в атмосферу, грунтовые и поверхностные воды, почву, а далее — в организм человека через воду, пищу и воздух.

В Кыргызстане, по данным Госэкотехинспекции и международных миссий (МАГАТЭ, ПРООН), функционирует свыше 90 урановых и токсичных хвостохранилищ, расположенных преимущественно в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областях. Многие из них были созданы в 1950–1970-х годах, не отвечают современным требованиям безопасности и находятся в сейсмически активных зонах, подверженных оползням и паводкам. Например, хвостохранилища Майлуу-Суу считаются одними из самых опасных в Центральной Азии — при прорыве дамбы возможен массовый выброс радиоактивных материалов в бассейн реки Сырдарья [10].

Международные исследования показывают, что проживание вблизи таких объектов связано с хроническим облучением низкими дозами [12, 17].

Характерно поступление радионуклидов в организм женщин детородного возраста за счёт [5, 13]: загрязнённой питьевой воды и сельхозпродуктов; вдыхания радона и пыли с урановыми соединениями; накопления в костной ткани и плаценте радионуклидов, нарушающих эмбриогенез.

Облучение даже в пределах «допустимых» норм может быть опасным в период беременности из-за высокой чувствительности развивающегося плода к мутагенным и тератогенным воздействиям. В результате возможны нарушения имплантации, эмбриональной морфогенезы, функции плаценты и фетоплацентарного кровотока.

Радиационное воздействие на женскую репродуктивную систему. Женская репродуктивная система обладает высокой чувствительностью к ионизирующему излучению, особенно в период активной гормональной регуляции и беременности. Хроническое воздействие малых доз радиации, характерное для проживания вблизи урановых хвостохранилищ, может вызывать как функциональные, так и органические изменения в половой сфере [6, 14, 17].

По данным исследований, проведённых в Казахстане, Украине, Китае и США, у женщин, подвергавшихся длительному радиационному воздействию, чаще наблюдаются следующие изменения [1, 2]: нарушение менструального цикла (олиго- и аменорея); снижение овариального резерва; увеличение частоты невынашивания беременности (выкидыши, замершая беременность); преждевременное наступление климакса.

Так, в когорте женщин, проживавших в районе уранового хвостохранилища в Степногорске (Казахстан), частота бесплодия была выше на 27% по сравнению с контрольной группой [1]. В аналогичном исследовании в провинции Хэнань (Китай) установлено, что у женщин, подвергавшихся воздействию радона и продуктов распада урана, риск нарушения овуляции увеличивался в 1,6 раза.

Механизмы репродуктивной токсичности включают: повреждение клеток фолликулярного аппарата яичников; мутации в половых клетках; нарушение гипоталамо-гипофизарной регуляции; изменение сосудистой реакции в эндометрии и матке.

Наряду с этим, у женщин, подвергшихся длительному облучению, возрастает риск гормонального дисбаланса, особенно в сторону гиперпролактинемии и дефицита прогестерона, что затрудняет имплантацию и вынашивание беременности. Даже при отсутствии острых лучевых поражений, хроническое радиационное загрязнение может существенно подорвать репродуктивное здоровье женщин, снижая вероятность естественного зачатия и повышая акушерские риски.

Патологии беременности у женщин, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ. У женщин, проживающих в условиях хронического радиационного загрязнения, отмечается более высокая частота осложнений течения беременности. Исследования в разных регионах мира демонстрируют устойчивую связь между воздействием радионуклидов и рядом акушерских патологий.

Наиболее часто встречающиеся осложнения включают: гестоз (преэклампсия, эклампсия) [2]: повышенная частота гестоза у женщин, подвергшихся хроническому воздействию радона и продуктов распада урана, была зафиксирована в китайском исследовании. Считается, что сосудистая токсичность и оксидативный стресс, вызванные радиацией, нарушают нормальную инвазии трофобласта и развитие плацентарных сосудов.

Анемия беременных [9]: воздействие радионуклидов может угнетать кроветворение, снижая уровень гемоглобина и способствуя развитию гипоксических состояний как у матери, так и у плода. В районах Кыргызстана и Казахстана, прилегающих к хвостохранилищам, в региональных отчётах отмечено увеличение числа беременных с умеренной и тяжёлой анемией до 28–32%.

Инфекционные осложнения беременности [5, 14]: иммуносупрессивное действие радиации повышает восприимчивость к вирусным и бактериальным инфекциям. Это особенно опасно в период органогенеза, когда инфекционные агенты могут усиливать тератогенное воздействие.

Преждевременные роды [4]: несколько исследований (в том числе Navajo Birth Cohort Study, США) указывают на статистически достоверную связь между уровнем урана в биологических жидкостях и повышенным риском преждевременных родов. Предполагается, что радиация нарушает нормальную гормональную регуляцию родовой деятельности и вызывает воспалительные изменения в матке и плаценте.

Нарушения фетоплацентарного кровотока и гипоксия плода [2, 13]: хроническое облучение нарушает микроциркуляцию в плаценте, ведёт к плацентарной недостаточности, снижению доставки кислорода и нутриентов к плоду. Это влечёт за собой риск задержки внутриутробного развития, маловесия и перинатальной патологии.

Таким образом, беременность у женщин, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ, характеризуется повышенным риском осложнённого течения, что требует усиленного наблюдения и своевременного вмешательства.

Патологии плода и новорождённого . Хроническое воздействие ионизирующего излучения в период беременности оказывает значительное влияние на развитие плода. Особенно уязвимы периоды органогенеза (4–10 неделя гестации) и активного роста мозга (12–28 неделя), в которые даже малые дозы радиации могут приводить к необратимым изменениям. Наиболее часто фиксируемые патологии у новорождённых, чьи матери проживали вблизи урановых хвостохранилищ: врожденные пороки развития (ВПР) [3, 4].

Множественные исследования демонстрируют связь между пренатальным воздействием урана и повышенной частотой ВПР, особенно: дефекты нервной трубки (анэнцефалия, спинобифида); врождённые пороки сердца; аномалии мочеполовой системы и конечностей.

В северо-китайской когорте (n = 408) установлено 3,6-кратное увеличение риска ВПР при высоком содержании урана в тканях плаценты. Маловесие при рождении (низкая масса тела < 2500 г) [9]: радиационное воздействие нарушает плацентарное кровообращение, снижает поступление питательных веществ к плоду. В ряде регионов Кыргызстана и Казахстана частота маловесных новорождённых достигала 12–15% против 6–8% в контрольных популяциях.

Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) [4, 12]: нарушение формирования плацентарной ткани, снижение клеточной пролиферации и усиление апоптоза под действием радиации приводят к замедлению темпов роста плода. Часто сочетается с маловодием и фетальной гипоксией; неонатальные осложнения [4]:

У новорождённых, чьи матери подвергались радиационному воздействию, наблюдаются: сниженный апгар-индекс; дыхательные расстройства; повышенный риск инфекционных заболеваний; повышенный уровень мутаций в лимфоцитах периферической крови (по данным цитогенетических исследований в Украине и США).

Долгосрочные последствия [5, 17]: предполагается, что радиационное воздействие может нарушать не только эмбриогенез, но и эпигенетические процессы, влияя на здоровье ребёнка в более позднем возрасте: риск онкологических заболеваний, нарушений когнитивного и физического развития.

Таким образом, пренатальное радиационное воздействие — даже в низких дозах — связано с повышенным риском серьёзных нарушений развития плода, увеличением перинатальной заболеваемости и потенциальной межпоколенческой передачей негативных эффектов.

Эпидемиологические данные и результаты исследований. Эпидемиологические исследования, проведённые в различных странах, подтверждают неблагоприятное влияние проживания вблизи урановых хвостохранилищ на течение беременности и здоровье потомства. Особое значение имеют данные, полученные в регионах с исторически высокой уранодобывающей активностью — таких как Центральная Азия, Китай, Индия, США.

Кыргызстан и Центральная Азия. В Кыргызстане, по данным национальных и международных отчётов (МАГАТЭ, ПРООН, ВОЗ), около 1,5 миллиона человек проживают в зонах потенциальной радиационной опасности. Согласно обзору Министерства здравоохранения КР (2021) [9], в районах Майлуу-Суу, Каджи-Сай и Шекафтар фиксируется: рост выкидышей и преждевременных родов на 18–22% по сравнению с другими регионами; увеличение частоты анемии беременных и маловесных новорождённых; случаи врождённых пороков развития (особенно ЦНС и сердца), преимущественно у матерей, проживавших менее чем в 5 км от хвостохранилища.

В аналогичных условиях на юге Казахстана (г. Степногорск, г. Курчатов) отмечено статистически достоверное увеличение частоты бесплодия, осложнённых беременностей и пороков развития у новорождённых. В этих районах выявлены превышения содержания урана и радионуклидов в воде, почве и грудном молоке [1].

Китай. Крупные когортные и случай-контроль исследования показали: увеличение риска преждевременных родов (до 1,18 раза) при высоком содержании урана в моче; рост числа дефектов нервной трубки у плодов до 3,6 раз выше контрольного уровня при облучении в I триместре; выявлена корреляция между уровнем урана в плаценте и тяжестью внутриутробной задержки развития [2, 3].

США (Навахо и другие регионы). В рамках Navajo Birth Cohort Study (2014–2020) было обследовано более 800 беременных женщин, проживающих вблизи закрытых урановых шахт. Зафиксированы: достоверная связь между содержанием урана в крови/моче и снижением массы тела плода; усиление воспалительных цитокиновых реакций в плаценте; повышенный уровень ДНК-повреждений в клетках новорождённых [4].

Индия и Украина. В Джадугуде (Индия), по данным активистов и врачей, частота врождённых аномалий и мертворождений в зонах урановой добычи выше в 2–3 раза, чем в национальной статистике. В Украине, в постчернобыльский период, в регионах с загрязнением ураном и цезием также фиксировалось увеличение частоты ВПР и внутриутробной гибели плода (особенно при облучении матери в I триместре) [5, 8].

Эти данные подчеркивают глобальный характер проблемы и необходимость постоянного радиационного мониторинга, ведения регистров беременностей и рождения, а также разработки программ медико-социальной поддержки женщин, проживающих в радиационно неблагополучных регионах.

Проведённый обзор литературы подтверждает наличие устойчивой связи между проживанием женщин вблизи урановых хвостохранилищ и повышенным риском неблагоприятных исходов беременности. Хроническое воздействие ионизирующего излучения и токсичных элементов урана оказывает вредное влияние как на женскую репродуктивную систему, так и на развитие плода. Наиболее часто описываемые патологии включают: нарушения менструального цикла, овуляции и фертильности; преждевременные роды, гестозы, анемию беременных; врождённые пороки развития, задержку внутриутробного роста, маловесие и неонатальные осложнения. Особенно уязвимыми являются женщины и плод в I–II триместрах беременности, когда происходит активное клеточное деление, закладка органов и формирование плацентарного кровотока. Даже низкие дозы радиации, накапливающиеся при длительном воздействии, могут запускать каскад биохимических и генетических нарушений, имеющих последствия не только для текущей беременности, но и для здоровья будущих поколений. При этом многие существующие исследования имеют ограничения: разнородность методологии, отсутствие долгосрочного наблюдения, сложность точной дозиметрии, влияние сопутствующих факторов (питание, доступ к медицине, социальные условия). Тем не менее, совокупность эпидемиологических данных из разных стран даёт основание считать урановые хвостохранилища фактором высокого риска для материнства и детства.

С учётом вышеизложенного, целесообразно: расширить радиационноэпидемиологический мониторинг в зонах уранового загрязнения; включить в группы риска женщин репродуктивного возраста, проживающих вблизи хвостохранилищ; обеспечить междисциплинарный подход с участием акушеров-гинекологов, радиологов, токсикологов, генетиков и экологов; разработать профилактические, диагностические и компенсаторные меры в системе охраны материнства и детства в пострадавших регионах.