Патология синовиальных складок коленного сустава: методы диагностики, лечения и реабилитации больных

Автор: Шевцов В.И., Карасева Т.Ю., Карасев Е.А., Загребельная О.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Произведен анализ результатов лечения 164 больных с шелф-синдромом, лечившихся в клинике РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова в период с 2000 по 2007 год с использованием артроскопической техники и последующим курсом консервативной терапии. Отдаленные результаты прослежены у 143 (87,2 %) больных, в 98 % случаев отмечены хорошие результаты лечения.

Артроскопия, коленный сустав, синовиальный шелф-синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/142121112

IDR: 142121112

Текст научной статьи Патология синовиальных складок коленного сустава: методы диагностики, лечения и реабилитации больных

Первое описание основных синовиальных складок коленного сустава (Plica alaris medialis, Plica alaris lateralis, Plica synovialis patellaris, Septum suprapatellare) относится к 1936 году, когда японский врач Iino, обобщив накопленный опыт, составил атлас топографической анатомии коленного сустава для артроскопии.

В силу определенной значимости синовиальных складок в клинической симптоматике интерес к ним не потерян до сих пор [2, 4, 13, 14, 16, 18].

В 1990 году D.J. Dandy [5] проанализировал результаты диагностической артроскопии 500 коленных суставов. В 64,2 % случаев Plica alaris medialis занимала до 1/3 пространства верхнего заворота коленного сустава, в 4 % - от 1/3 до 2/3, 2/3 и более – 31,6 % случаев. В 36 % случаев медиальная супрапателлярная складка отсутствовала или была рудиментарная, в 13,2 % она была шире одного сантиметра. При артроскопическом исследовании обоих коленных суставов разницы в структуре складок при норме и их патологии не было выявлено. Также не было отмечено связи между возрастом и формой складки, между гипертрофированной складкой и шелф-синдромом, однако клинические проявления отсутствовали при узкой складке.

В практическом плане наибольшее патологическое значение имеет Plica alaris medialis, лишь при так называемом «Shelf»-синдроме (plica syndrome, Lino band), когда измененная складка является причиной не только болей, синовитов, щелчков, блоков коленного сустава, но и причиной вторичного повреждения хрящевой ткани ненагружаемой поверхности медиального мыщелка бедренной кости и медиальной фасетки надколенника [13].

Клиническое обследование больных с патологией синовиальных складок коленного сустава проводится по традиционной схеме: жалобы, анамнез заболевания, походка, контуры коленного сустава, наличие или отсутствие термоас-симетрии, определение патологических симптомов. По данным J.C. Richmond, J.B. McGinty, 1983 [12], основными клиническими симптомами патологической складкивыявленными на основании ретроспективного анализа артроскопического лечения 64 коленных суставов (58 больных) являются боли в области медиальной поверхности коленного сустава и ретропател-лярные (95 %), отек (25 %), блоки (32 %), щелчки (16 %).

В 1979 году B. Broukhim, J.M. Fox, M.E. Blazina, W.D. Pizzo, L. Hirsh отмечали, что большинство обследованных пациентов предъявляли жалобы, напоминающие таковые при разрыве переднего рога мениска [16] .

Известно, что при заболеваниях синовиаль- ных складок коленного сустава и вызываемых ими нарушениях суставного хряща стандартная обзорная рентгенография коленного сустава является малоинформативной. Сложность диагностики этой нозологической формы состоит в том, что клиническая симптоматика нередко имитирует симптоматику повреждений менисков, связок, поэтому нередко в подобных случаях выставляются неверные диагнозы: застарелое повреждение внутреннего и наружного мениска, повреждение передней крестообразной связки, деформирующий гонартроз.

При УЗИ-диагностике в проекции медиального мыщелка определяется гиперэхогенное образование с рыхлой консистенцией, отмечено уплотнение его структуры при сгибании коленного сустава и расположение его непосредственно на внутреннем мыщелке бедра, а также наличие зоны вдавления на медиальном мыщелке бедра в месте контакта со складкой.

Более информативными являются методы компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса, которые позволили авторам оценить ширину и длину медиальной складки, хондрома-ляцию медиального мыщелка бедра и надколенника 55 обследованным пациентам [16].

Выделяют два метода лечения данной патологии - консервативный и оперативный. Консервативное лечение включает медикаментозную терапию и физиотерапию. В 1985 году G.D. Rovere, D.M. Adair на основании анализа результатов лечения 30 пациентов (31 коленный сустав), которым проводилась локальная инъекция в складку и окружающую синовиальную оболочку стероидных и обезболивающих препаратов, отметили положительный эффект: ликвидацию болевого синдрома и полное восстановление функции коленного сустава у 22 (73 %) пациентов, у 5 больных – уменьшение симптомов и частичное восстановление функции. Неудовлетворительные результаты лечения у трех больных обусловлены ошибкой диагностики и фиброзом складки, который подтвердился артроскопически [13].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе результатов лечения 164 больных с шелф-синдромом, лечившихся в клинике РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова в период с 2000 по 2007 год, что составило 7,7 % от общего числа прооперированных больных с патологией коленного сустава за указанный период. Из них мужчин было 98, женщин – 66.

После клинического, рентгенологического, сонографического исследования, которое осуществлялось с использованием ультразвукового аппарата Sonoline SL 450 / «Siemens», Германия / Aloka SSD – 630 (Япония) и компьюторной томографии всем пациентам была выполнена лечебно-диагностическая артроскопия.

Оперативное вмешательство было выполнено с использованием артроскопического оборудования фирмы «Karl Strorz» и «Stryker», включало, как правило, диагностический и оперативный этапы. Диагностическую артроскопию выполняли при жидкостном заполнении сустава через специальные артроскопические входы – порталы:

-

1) антеролатеральный

-

2) антеромедиальный

-

3) верхнепателлярный латеральный.

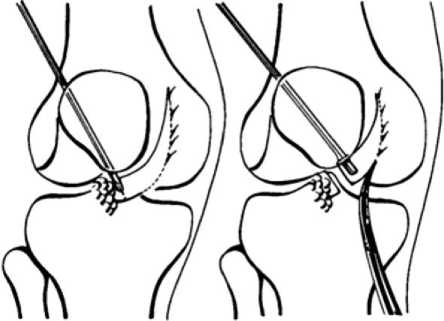

После уточнения диагноза при I-II стадии производили иссечение складки Plica alaris me-dialis при помощи ножниц до места прикрепления на Septum suprapatellarе (по Glinz), отделяя ее от внутренней стенки полости коленного сустава под артроскопическим наблюдением с ан-теролатеральной стороны (рис. 1), либо ретроградно по усовершенствованной нами методике.

Рис. 1. Этапы резекции патологической складки по Glinz

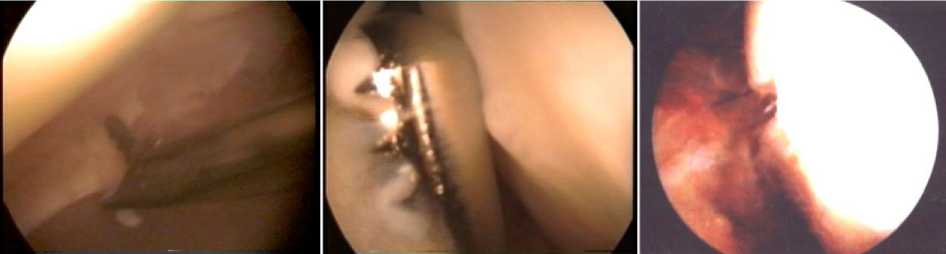

При III стадии применяли предложенный нами комбинированный способ под артроскопическим контролем с антеролатеральной стороны. Проксимальную часть синовиальной складки иссекали при помощи кусачек, дистальную – при помощи шейвера (рис. 2).

В случаях изменения хрящевого покрытия медиального мыщелка бедренной кости и с целью профилактики дальнейшего развития дегенеративно-дистрофического процесса выполнялась локальная туннелизация спицами Киршнера медиального мыщелка бедренной кости под контролем артроскопа (рис. 3).

В зависимости от артроскопического диагноза в послеоперационном периоде пациентам проводился курс реабилитационного лечения.

Рис. 2 Артроскопическая картина иссечения патологической медиопателляр-ной складки комбинированной методикой

Рис. 3. Локальная туннелизация медиального мыщелка бедренной кости под контролем артроскопа

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении больные предьявляли жалобы на боли в вентральной поверхности коленного сустава, хронически рецидивирующий синовит отмечен у 50 (30,4 %) пациентов, ограничение разгибания - у 70 % больных. Блоки коленного сустава наблюдались у 28 (36,8 %) пациентов.

Изолированный шелф-синдром отмечен у 99 больных (60 % от общего количества больных с данной патологией), в сочетании с повреждением внутреннего мениска - у 39 (23,8 %) пациентов. У трех (1,8 %) больных в области верхнего заворота коленного сустава диагностировано рентгенонегативные хондромные тела, склероз тела Гоффа отмечен у 23 (14 %) пациентов.

I стадия шелф-синдрома [1], проявляющаяся в утолщении, отёчности, гиперемии синовиальной складки, напряжении её свободного края и отсутствии сосудистого рисунка, отмечена у 7 % (рис. 4).

II стадия, характеризующаяся значительным уплотнением складки, полным отсутствием сосудистого рисунка, ворсиноподобной гипертрофией, фиброзом и размягчением суставного хряща медиального мыщелка в месте контакта со складкой отмечена у 24 % (рис. 5).

При III стадии к вышеперечисленным признакам добавляется разволокнение свободного края патологической складки, значительное повреждение хряща медиального мыщелка бедра вплоть до субхондральной пластинки. Данная стадия отмечена у 69 % пациентов (рис. 6).

Оперативное вмешательство всем пациентам выполнено артроскопически, при сочетанной патологии обьем операции расширялся (рис. 7).

Рис. 5. Артроскопическая картина II стадии шелф – синдрома

Рис. 4. Артроскопическая картина I стадии шелф синдрома

Рис. 6. Артроскопическая картина III стадии шелф – синдрома

Рис. 7. Артроскопическая резекция внутреннего мениска больного С.

В послеоперационном периоде проводился курс консервативного лечения, которое включало приём нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапевтическое лечение, направленное на уменьшение болевых ощущений и дискомфорта в суставе. Физическую нагрузку на оперированную конечность при изолированном шелф-синдроме разрешали на вторые сутки после операции, при сочетанной патологии - в зависимости от степени её выраженности. При повреждении хрящевого покрытия сочленяющихся поверхностей коленного сустава внутрисуставно вводили хондропротекторы.

Отдаленные результаты артроскопического лечения пациентов с шелф-синдромом прослежены у 143 (87,2 %) больных: 98 % пациентов жалоб не предьявляли, отмечали увеличение объема движений и отсутствие выпота в коленном суставе. Три пациента в отдаленном периоде отмечали периодические боли по медиальной поверхности коленного сустава, возникающие после значительной физической нагрузки.

Клинический пример.

Больной Н., 21 год. При поступлении в клинику Центра предъявлял жалобы на постоянные ноющие боли по медиальной поверхности левого коленного сустава, усиливающиеся при незначительной нагрузке и смене погоды.

Считает себя больным с 2003 года, когда после интенсивных тренировок (велоспорт) появились боли в медиальной области коленного сустава. Проведенный курс консервативного лече- ния не дал эффекта. В 2004 году в одной из клиник Сибири выполнена артроскопия левого коленного сустава. Артроскопический диагноз – артропатия левого коленного сустава. Оперативное лечение без эффекта. В клинику РНЦ «ВТО» поступил на лечение в плановом порядке.

При осмотре отмечена атрофия мягких тканей нижней трети левого бедра два сантиметра. Положительные симптомы лестницы Перельмана и Мак-Маррея. На контрольной рентгенографии коленного сустава патологии не отмечено.

В РНЦ «ВТО» 13.07.05 г . произведена лечебно-диагностическая артроскопия левого коленного сустава. Диагностирована дисплазия феморо-пателлярного сустава с явлениями хондромаля-ции I-II степени бедренного компонента.

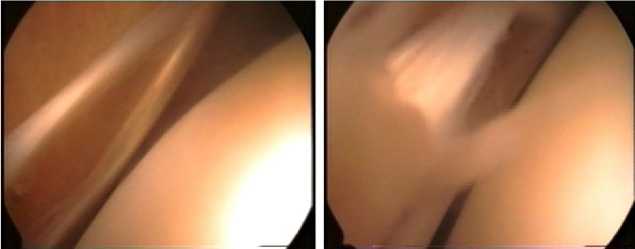

Повреждения внутреннего и наружного менисков отсутствуют, при осмотре межмыщелкового отдела сустава патологии передней кре-стоообразной связки не обнаружено (рис. 8).

Plica alaris medialis – утолщена, склерозирована. Хондромаляция медиального мыщелка I-II степени (рис. 9).

Выполнено иссечение Plica alaris medialis и сглаживание суставного хряща на медиальной поверхности медиального мыщелка левой бедренной кости.

На момент выписки пациент жалоб не предъявлял, обьем движений в коленном суставе в полном обьеме. Результатом лечения удовлетворен.

Рис. 8. Артроскопический этап диагностики медиального, латерального и межмыщелкового отделов коленного сустава больного Н.

Рис. 9. Осмотр патологической медиопателлярной складки под контролем артроскопа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, многочисленные исследования зарубежных, отечественных докторов и наш небольшой опыт еще раз подтверждают, артроскопия является не только современным ме- тодом диагностики, но и щадящим методом оперативного лечения пациентов с различной патологией коленного сустава, в том числе и с патологической медиопателлярной складкой.