Патоморфологическая характеристика тиреопатий по данным гистологического исследования при хронической эндогенной интоксикации

Автор: Полякова Л. В., Калашникова С. А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 4 (68), 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время заболевания щитовидной железы включают такое понятие, как тиреопатии, объединяющие различные патологические процессы, сопровождающиеся изменением тиреоидного статуса. Проведенное нами гистологическое исследование ткани щитовидной железы, по данным аутопсийного матерала при хронической эндогенной интоксикации, выявило изменения тиреоидной паренхимы преимущественно в участках, кровоснабжающихся нижними щитовидными артериями. Преобладание смешанного типа строения ткани щитовидной железы и формирование узловых образований за счет пролиферации фолликулярного эпителия легло в одну из морфологических характеристик тиреопатий при хронической эндогенной интоксикации.

Щитовидная железа, тиреопатии, эндогенная интокискация, тироцит

Короткий адрес: https://sciup.org/142225970

IDR: 142225970 | УДК: 616-091.8

Текст научной статьи Патоморфологическая характеристика тиреопатий по данным гистологического исследования при хронической эндогенной интоксикации

Известно, что синдром хронической эндогенной интоксикации (ХЭИ) сопровождает различные соматические заболевания, характеризующиеся увеличением в системном кровотоке ряда веществ, которые являются продуктом нарушенного и/или нормального метаболизма клеток [1, 2]. Циркуляция эндогенных токсических соединений (ЭТС) приводит к вторичному повреждению органов и тканей с развитием нейроэндокринной дизрегуляции [1]. Как следствием вовлечения органов эндокринной системы является развитие гормонального дисбаланса, что во многом обусловливает течение ХЭИ. Высокочувствительным органом к изменению внутреннего гомеостаза является щитовидная железа (ЩЖ), которая реагирует изменением морфофункционального состояния тироцитов, что возможно охарактеризовать как развитие ти-реопатии [3, 4, 5]. Известно, что тиреопатиии могут возникать в результате оксидативного стресса, накопления токсинов, нарушения обменных процессов и т. д. [3, 4] Однако остается актуаль- ным вопрос о структурных основах тиреопатий под влиянием ЭТС на фоне ХЭИ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Установить закономерности развития па-томорфологических изменений при тиреопатии, обусловленной синдромом развития ХЭИ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Гистологическое исследование печени и ЩЖ было проведено в рамках стандартного патологоанатомического исследования 30 трупов лиц среднего возраста с верифицированным циррозом печени. Ткань ЩЖ помещали в 10%-й забуференный формалин с последующей стандартной гистологической проводкой и окраской гематоксилином и эозином. При вырезке материала исследовали доли ЩЖ, которые были условно разделены на 3 части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Данное деление было обусловлено особенностями кровоснабжения ЩЖ, где верхняя часть кровоснабжалась верхними щи- товидными артериями, отходящими от наружной сонной артерии, а нижняя часть ветвями щитошейного ствола. Кроме этого, для достоверной оценки микроскопических изменений ткани ЩЖ было произведено условное деление на центральную и периферическую зоны каждой из долей. Морфометрический анализ изображений проводили с помощью микроскопа Leica DM 1000 (Германия) и программного комплекса LAS Version 4.2.7 с определением объемной доли экстрафолликулярного эпителия (ОЭФЭ, %), объемной доли интрафолликуляр-ного эпителия (ОФЭ, %), объемной доли стромы (ОДс, %). Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

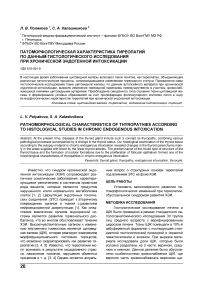

При гистологическом исследовании ткани печени был подтвержден микронодулярный цирроз печени с образованием ложных долек и обилием митозов, пролиферацией соединительной ткани, образующей достаточно плотные соединительнотканные септы (рис.1).

Также отмечалась умеренная гистиоплаз-моцитарная инфильтрация. Кроме этого, во всех случаях морфологическая картина подтверждалась клинико-лабораторными данными биохимического анализа крови (по данным историй болезни), свидетельствующими о наличии печеночно-клеточной недостаточности и развитии синдрома ХЭИ.

Рис. 1. Мультилобулярный цирроз печени с умеренной гистиоплазмоцитарной инфильтрацией септ. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40

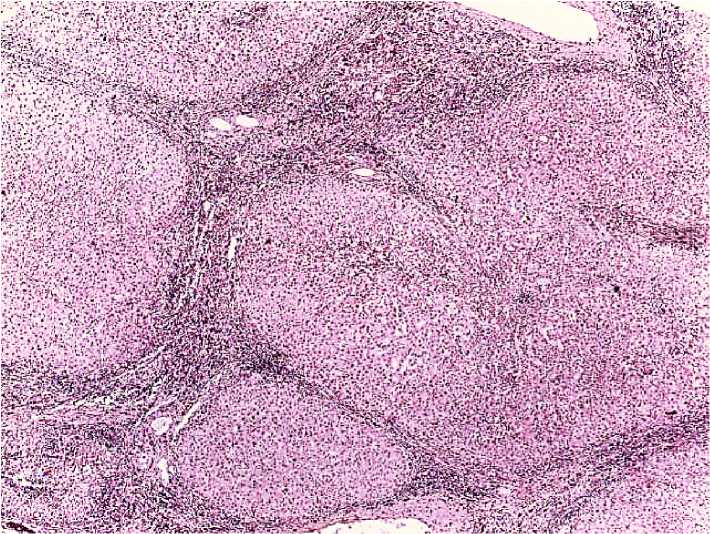

Исследование ткани ЩЖ выявило четкую ги-стотопографическую закономерность в развитии патоморфологических изменений. Так, в верхней доле ткань сохраняла преимущественно нормопластический тип строения, где на периферии определялись более крупные фолликулы по сравнению с таковыми в центральной зоне. Также следует отметить, что интрафоллику-лярный эпителий в периферической зоне был несколько уплощен по сравнению с центральной зоной, что свидетельствовало о накоплении коллоида и снижении функциональной активности тироцитов. Морфологически центральная зона отличалась от периферической меньшим диаметром фолликулов с оптически более плотным коллоидом, тироцитами кубической формы, нередко с признаками пролиферации клеток, что свидетельствовало о наличии возможности к адаптации и относительного восполнения тиреоидной паренхимы за счет новообразования фолликулов. В периферической зоне наблюдалось обособление фолликулов в отдельные тиреоны (группа фолликулов, объединенных единой сосудистой сетью), что подтверждает нашу гипотезу о влиянии ЭТС системного кровотока при ХЭИ. Наряду с этим отмечалось формирование мик-ронодулярных образований, представленных группой достаточно крупных фолликулов, среди ткани нормопластического типа строения (рис.2). При оценке соотношения объемной доли интра- фолликулярного и экстрафолликулярного эпителия было установлено, что преобладала ОЭФЭ, которая составила (42,8 ± 2,3) % (р < 0,05).

Рис. 2. Обособление фолликулов ЩЖ в отдельные группы и формирование микронодулярных образований в верхней части доли на фоне ХЭИ. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40

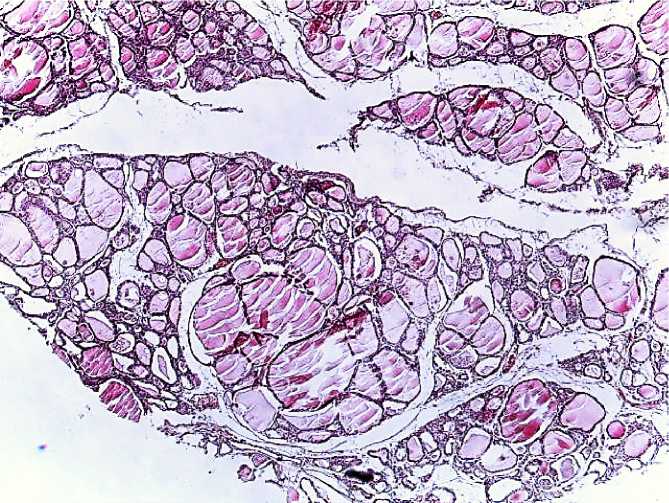

В средней части долей ЩЖ отсутствовало разграничение фолликулов на центральную и периферическую зоны, или же оно было недостаточно выраженным, где фолликулы располагались группами, и ткань имела смешанный тип строения (рис. 3). Во многих случаях определялись зоны интрафолликулярной пролиферации тироцитов с образованием подушечек Сандерсо- на, что позволяет сделать вывод о преобладании дочерних фолликулов как источника восстановления тиреоидной паренхимы. Стромальный компонент был не выражен как и ОЭФЭ, которая составила (31,6 ± 1,5) % (р < 0,05). Следует отметить, что в отличие от ОЭФЭ, увеличивался показатель ОФЭ за счет пролиферации тироцитов, что составило (18,8 ± 0,9) % (р < 0,05).

Рис. 3. Отсутствие зональности в ткани ЩЖ и образование дочерних фолликулов за счет интрафолликулярного эпителия в средней части доли на фоне ХЭИ. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100

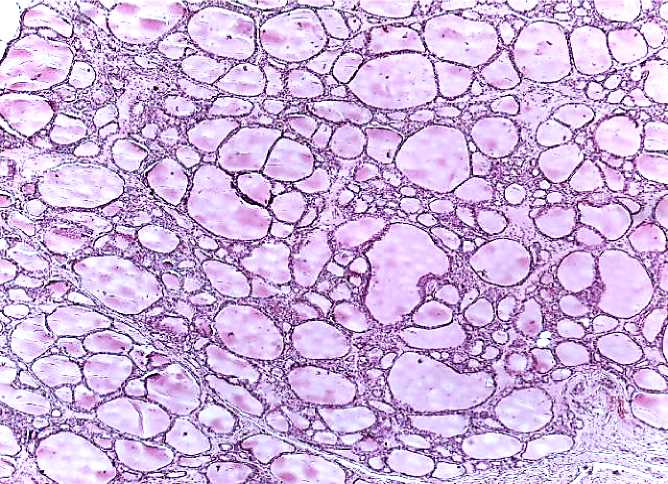

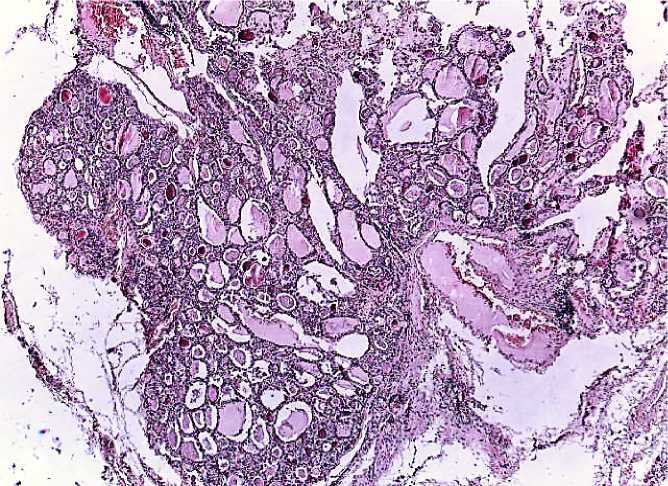

Анализ строения ткани ЩЖ, кровоснабжаемой нижними щитовидными артериями, показал, что во многих случаях определялись участки смешанного типа строения с наличием узловых образований и преобладанием экстра-фолликулярного эпителия. В отдельных фолликулах отмечались кровоизлияния и слущивание эпителия в просвет фолликула. Коллоид был неравномерной плотности и в некоторых фолликулах интенсивно прокрашивался эозином. В целом преобладали мелкие фолликулы, особенно со стороны соединительнотканной капсулы ЩЖ (рис. 4).

При сравнительном анализе морфометрических показателей ОЭФЭ и ОФЭ было установлено, что по сравнению с другими участками она возрастала и составила (41,3 ± 2,1) % и (28,4 ± 1,4) % (р < 0,05).

Рис. 4. Формирование узловых образований смешанного типа строения в нижней части доли ЩЖ на фоне ХЭИ. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ гистологического строения ткани ЩЖ при ХЭИ показал, что наиболее подверженными морфофункциональной перестройке являются участки кровоснабжаемые ветвями щитошейного ствола – нижними щитовидными артериями, что связано, по-видимому, с особенностями топографии сосудов. Следует отметить, что повреждение нижних участков является первичным за счет особенностей строения микроциркуляторного русла ЩЖ, что объясняет изменение паренхимы непосредственно в близости от капсулы, которая обильно кровоснабжается данными артериями.

Ведущими морфологическими критериями в развитии тиреопатии на фоне ХЭИ является обособление фолликулов в отдельные тирео-ны, преимущественное увеличение интрафол-ликулярного эпителия, а также образование дочерних фолликулов, что может приводить к формированию узловых образований и изме- нениям тиреоидного статуса, которые лежат в основе формирования тиреопатий.

Список литературы Патоморфологическая характеристика тиреопатий по данным гистологического исследования при хронической эндогенной интоксикации

- Узбеков, М. Г. Эндогенная интоксикация и ее роль в патогенетических механизмах психических расстройств / М. Г. Узбеков // Социальная и клиническая психиатрия. - 2019. - Т. 29, № 4. -С. 14 - 20. - Текст: непосредственный.

- Эндогенная интоксикация при изменении функционального состояния почек у больных циррозом печени / М. С. Крутикова [и др.] // Таврический медико-биологический вестник. - 2019. - Т. 1, № 1. -С. 59 - 64. - Текст: непосредственный.

- Nagayama, Y. Radiation-related thyroid autoimmunity and dysfunction / Y. Nagayama // J. Radiat.Res. - 2018. - Vol. 59. - P. 98 - 107. - Direct text.

- Thyroid dysfunction in type 2 diabetes mellitus patients / I. Subekti [et al.] // Acta Med. Indones. - 2017. - Vol. 49, № 4. - P. 314 - 323. - Direct text.

- Thyroid function and risk of non-alcoholic fatty liver disease in euthyroid subjects / Y. Liu [et al.] // Ann. Hepatol. - 2018. - Vol. 17, №5. - P. 779 - 788. -Direct text.