Патоморфологические аспекты внутреннего эндометриоза

Автор: Непомнящих Л.М., Лушникова Е.Л., Пекарев О.Г., Лушникова А.К., Никитенко Е.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено клинико-морфологическое обследование 59 женщин с внутренним эндометриозом (аденомиозом). Установлено, что аденомиоз развивается преимущественно у женщин в перименопаузальном периоде (после 40 лет) на фоне многократных прерываний беременности. У 90 % пациенток аденомиоз сопровождается развитием множественных лейомиоматозных узлов, в 60 % - железистой гиперплазией эндометрия, в 100 % случаев - фиброзно-кистозной трансформацией или фиброзной дегенера- цией яичников. Выделены два морфогенетических варианта аденомиоза: инвазия цитогенной стромы в подлежащий миометрий с образованием эндометриальных желез и инвазия цитогенной стромы по соединительнотканым прослойкам без образования эн- дометриальных желез с выраженным неоангиогенезом. Миграционная и митогенная активность клеток эндометриальной стромы индуцирует также лейомиоматозную трансформацию миометрия, наиболее выраженную вблизи очагов аденомиоза. Установлено одновременное присутствие в образцах матки активных и неактивных очагов аденомиоза и лейомиоматозных узелков, свидетель- ствующее о метахронности их развития.

Аденомиоз, клинические проявления, уз-диагностика, патоморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/14056201

IDR: 14056201

Текст научной статьи Патоморфологические аспекты внутреннего эндометриоза

Эндометриоз (ЭМ) продолжает занимать третье место в структуре гинекологических заболеваний после инфекционных заболеваний и миомы матки и остается одной из основных неразрешенных проблем современной гинекологии [3, 6]. По данным разных исследователей, частота ЭМ варьирует от 10 до 50 % у женщин репродуктивного возраста [1], в то же время установление истинной частоты ЭМ в настоящее время не представляется возможным из-за ограниченных диагностических возможностей во время гинекологического обследования [8].

Эндометриоз относится к хроническим заболеваниям, консервативное лечение которого (преимущественно супрессивная гормональная терапия) обусловливает непродолжительный клинический эффект, поскольку не устраняет структурнофункциональные изменения в матке и яичниках (эктопию эндометрия) и вызывающие их причины. В то же время ЭМ обусловливает часто значительные нарушения репродуктивной функции женщин, может быть причиной бесплодия и потери трудоспособности. Некоторые авторы рассматривают возможность раковой трансформации эндоме- триоидных образований или отмечают высокую ассоциацию ЭМ с неопластическими процессами в матке [9, 12]. Серьезные нарушения репродуктивного здоровья и угрожающие жизни состояния при ЭМ определяют необходимость оперативного лечения, как правило радикального, поскольку паллиативные подходы могут вызывать прогрессирование патологического процесса, усиление болевого синдрома и другие осложнения [8].

Генитальный ЭМ принято подразделять на внутренний (аденомиоз) и наружный (эндометриоз яичников). В настоящее время все большее количество исследователей склоняются к мнению, что аденомиоз и наружный ЭМ целесообразно рассматривать как отдельные нозологические единицы из-за выявленных существенных патогенетических и молекулярно-биологических особенностей [4, 10]. Результаты таких исследований и клинические наблюдения определяют целесообразность дифференциального подхода к выяснению патогенеза разных клинико-морфологических вариантов генитального ЭМ, поиск новых методических подходов к изучению основных факторов (генетических, эпигенетических, медико-социальных), обусловливающих развитие данного заболевания [3, 11].

Морфологические методы играют ведущую роль в диагностике ЭМ, в определении основных морфогенетических процессов, обусловливающих формирование эндометриальных структур вне эндометрия (установлении роли эндометриального эпителия и стромы, их ассоциаций), выяснении активности морфогенетических превращений, что имеет прогностическое значение. К сожалению, основной материал для постановки диагноза ЭМ получают во время операций при ампутации матки и придатков или частичной резекции яичников. Эти обстоятельства определяют необходимость постоянного сопоставления данных клинико-инструментального обследования и молекулярно-биологических исследований с морфологическими результатами с целью верификации диагноза, полученного с помощью неинвазивных подходов, и разработки методов ранней диагностики эндометриальных поражений.

Цель исследования – клинико-морфологический анализ аденомиоза с выделением его основных морфогенетических вариантов.

Материал и методы

Проведено клинико-морфологическое обследование 59 пациенток (средний возраст 50,1 ± 0,7

года) с аденомиозом, проходивших обследование и лечение в МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» в 2007–2011 гг. У всех пациенток аденомиоз был подтвержден при патологогистологическом исследовании. В одном случае выявлен распространенный сочетанный эндометриоз (аденомиоз, эндометриоз яичников, перитонеальный эндометриоз). Всем пациенткам осуществляли общепринятое клинико-анамнестическое обследование, УЗИ, гистероскопическое и лапароскопическое исследование.

В дооперационном периоде гормональная терапия по поводу железисто-кистозной гиперплазии эндометрия и эндометриоза проводилась 10 (17 %) женщинам без достижения клинического эффекта. Поэтому все пациентки были направлены на оперативное лечение в различном объеме, в зависимости от клинических проявлений заболевания. Женщинам репродуктивного возраста проводилась надвлагалищная ампутация матки без придатков с целью сохранения гормонального фона. Пациентки в менопаузальном периоде были оперированы в объеме экстирпации матки с придатками. Всем до лапаротомии проводили гистероскопию и в большинстве случаев – раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала с целью исключения злокачественного роста.

Материалом для патологоанатомического исследования послужили образцы ампутированных во время операции маток и резецированных яичников, которые фиксировали в 10 % нейтральном формалине. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по ван Гизону, анализировали в универсальном микроскопе «Leica DM 4000B» с использованием цифровой фотокамеры «Leica DFC 320» и компьютерной программы «Leica QWin». Количественные данные обработаны с помощью методов вариационной статистки с вычислением среднего значения и ошибки среднего.

Результаты и обсуждение

В нашем исследовании аденомиоз регистрировался исключительно у женщин в перименопаузаль-ном периоде: в пременопаузе – у 80 %, в менопаузе – у 17 %, в постменопаузе – у 3 %. В 93 % случаев аденомиоз сопровождался множественными интерстициальными лейомиомами матки. При оценке длительности заболевания аденомиозом ориентировались на длительность заболевания миомой матки, которая составила в среднем 7,94 ± 0,97 года (от 1 года до 23 лет). Истинную длительность заболевания аденомиозом, как и его частоту, установить на современном этапе исследований не представляется возможным из-за ограниченных диагностических возможностей. При аденомиозе в сочетании с множественными миомами тела матки женщины чаще всего жаловались на тянущие боли внизу живота, мажущие кровянистые выделения из половых путей до и после менструации, обильные и длительные менструации, приводящие к анемии. Женщин в менопаузальном периоде беспокоили кровотечения из половых путей, дизурические расстройства (учащенное мочеиспускание, недержание мочи). У 7 (12 %) женщин очаги аденомиоза были выявлены случайно при УЗИ во время профилактического осмотра.

У большинства женщин отмечались различные соматические заболевания: артериальная гипертензия (чаще I–II ст.) – в 20 % случаев, хронические заболевания пищеварительной системы – в 12 %, ожирение обменно-алиментарного генеза – в 7 %, хронический тонзиллит – в 8 %, ХНЗЛ и хронический бронхит – в 7 %, анемия легкой и средней степени тяжести – в 5 % случаев, в единичных случаях регистрировались перенесенные ранее вирусные инфекции (корь, гепатит А, ветряная оспа), остеохондроз, варикозная болезнь нижних конечностей, заболевания почек; в 8 % случаев жалоб на соматические заболевания не было.

По данным УЗИ, у всех женщин с аденомиозом обнаружено увеличение размеров матки до 6–15 нед беременности (в 30 % случаев до 10–15 нед) за счет множественных миоматозных узлов различной локализации (интерстициосуб-мукозных, субсерозных, субмукозных с центри-петальным ростом), которые были представлены округлыми гипоэхогенными образованиями с четкими ровными контурами, с дегенеративными изменениями или без них. Очаги эндометриоза определялись как ан- и гиперэхогенные включения в толще миометрия от 0,1 до 0,6 см в диаметре, расположенные диффузно. Для аденомиоза II–III ст. характерно было также утолщение одной из стенок матки в среднем на 0,4 см.

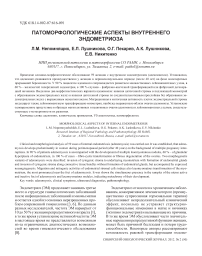

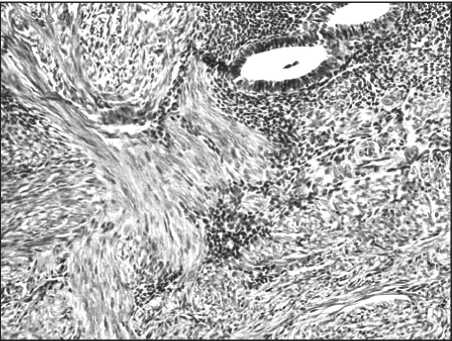

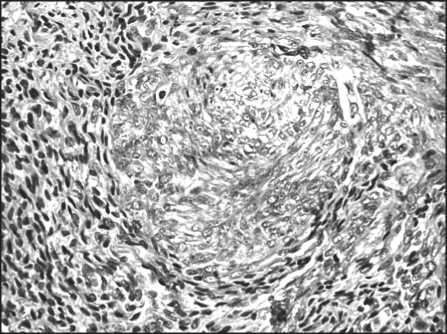

Макроскопически удаленные по поводу сочетанного аденомиоза и лейомиом матки имели, как правило, шаровидную форму и были увеличены в размерах преимущественно за счет утолщения мышечного слоя. В 62 % случаев аденомиоз сопровождался железистой гиперплазией эндометрия (преимущественно простой гиперплазией эндометриальных желез). В образцах удаленной матки эутопический эндометрий был представлен цито-генной стромой, в которой располагались эндометриальные железы секреторного типа; в отдельных случаях при железистой гиперплазии эндометрия отмечалась кистозная трансформация желез. В таких образованиях эпителий был низким, преимущественно кубическим, в просветах желез содержалась хлопьевидная субстанция. Эндометриоидная гетеротопия проявлялась в двух морфогенетических вариантах: врастании цитогенной стромы в толщу миометрия с образованием эндометриальных желез секреторного типа (рис. 1) и врастании цитогенной стромы вдоль сосудов в миометрий с образованием эндометриоидных очагов разных размеров без железистых структур (рис. 2).

Верификацию очагов аденомиоза обычно проводят по степени их распространенности и мор-

Рис. 1. Микрофото. Аденомиоз. Эндометриоидные железы и цитогенная строма в миометрии. Нарушение архитектоники миометрия в результате формирования лейомиоматозных узелков и хаотичной ориентации лейомиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. ×200

Рис. 2. Микрофото. Врастание цитогенной стромы в миометрий вдоль сосудов. Активный неоангиогенез. Окраска гематоксилином и эозином. ×400

фофункциональной характеристике. При оценке морфофункционального состояния аденомиоза выделяют два направления эволюции его очагов – прогрессию и регрессию, или активные и неактивные очаги [2]. В очагах прогрессирующего (активного) аденомиоза отмечается пролиферация эпителия желез, их секреторные изменения, децидуализация цитогенной стромы. Для очагов регрессирующего (неактивного) аденомиоза характерны кистозная трансформация желез, уплощение (метаплазия) эпителия. В наших наблюдениях преобладали очаги прогрессирующего аденомиоза, регрессирующие очаги встречались реже. Чаще встречалась распространенная диффузная и очагово-диффузная формы аденомиоза II–III ст. Следует отметить, что такой подход целесообразен для морфогенетических вариантов аденомиоза с образованием эндометриоидных желез.

При оценке морфофункционального состояния эндометриоидных очагов, образованных цито-генной стромой, отнесение их к прогрессивным (активным) или регрессивным (неактивным) может

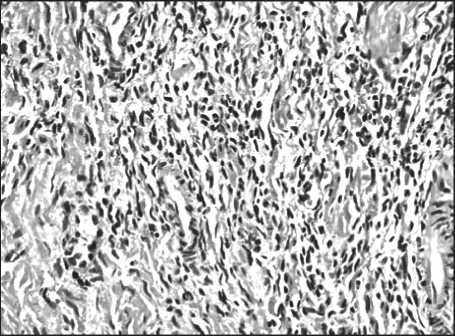

Рис. 3. Микрофото. Очаг аденомиоза с кровеносными сосудами синусоидного типа. Окраска гематоксилином и эозином. ×200

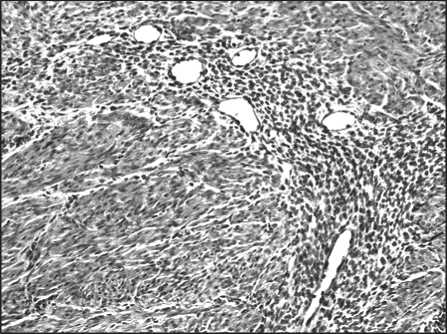

Рис. 4. Микрофото. Лейомиоматозный узелок, окруженный цитогенной стромой. Вакуолизация саркоплазмы лейомиоцитов.

Окраска гематоксилином и эозином. ×400

проводиться по выраженности неоангиогенеза. В наших наблюдениях цитогенная эндометриальная агрессия всегда сопровождалась усилением неоангиогенеза, образованием в очагах эндометриоидных гетеротопий небольших сосудов (капилляров, артериол и вен синусоидного типа), чем по своему морфогенетическому потенциалу напоминала злокачественный пролиферативный процесс (в частности, саркоматозную инвазию в карциносаркомах). По данным литературы, при злокачественной трансформации аденомиоза малигнизации подвергается преимущественно стромальный компонент [12]. Прогрессию (активность) цитогенных эндометриоидных очагов мы определяли по стадиям неоангиогенеза (скоплению эндотелиоподобных клеток, формированию сосудистых почек без четко выраженного просвета, появлению сосудистых почек со сформированным просветом, появлению капилляров и мелких сосудов с эритроцитами, формированию более крупных сосудов синусоидного типа). Очаги аденомиоза со скоплениями эндотелиоподобных клеток, сосудистыми почками и цепочками, а также многочисленными полнокровными капиллярами (рис. 2) мы относили к активным (прогрессивным), а очаги с более крупными сосудами синусоидного типа – к неактивным (покоящимся) (рис. 3). Следует, однако, отметить, что такое деление условно, поскольку морфогенетические превращения при аденомиозе происходят постоянно.

При сочетании аденомиоза с лейомиомами (преимущественно с множественными интерстициальными, реже субмукозными и субсерозными) в миометрии регистрировались многочисленные узелковые образования из лейомиоцитов, окруженные тяжами гладкомышечных клеток и соединительнотканой стромой (рис. 1). Лейомиоциты в соседних миоматозных узелках располагались иррегулярно, в результате чего архитектоника миометрия была значительно нарушена, особенно в субэндометриальном слое, где эти процессы были наиболее выраженными. Наблюдались два типа лейомиоматозных узелков – с активной гиперплазией лейомиоцитов (прогрессивный рост) и с дистрофическими изменениями лейомиоцитов (регрессивный рост). В последних отмечался выраженный полиморфизм гладкомышечных клеток, вакуолизация и очаговое «опустошение» их саркоплазмы (рис. 4). В некоторых лейомиоматозных узелках отмечалась атипия ядер гладкомышечных клеток (резко гиперхромные, удлиненные, часто извитые ядра).

В большинстве случаев наблюдалось сочетание прогрессивных и регрессивных лейомиоматозных узелков, что свидетельствовало об отсутствии синхронности в их развитии, вероятно, в результате волнообразных дисгормональных сдвигов. Одним из морфогенетических вариантов лейомиоматозной трансформации миометрия было формирование тяжей из гладкомышечных клеток, оплетающих лейомиоматозные узелки (рис. 1). Подобная лейо-миоматозная трансформация миометрия носила, как правило, распространенный характер и сопровождалась значительным фиброзированием (межклеточным и межузелковым). Выраженный фиброз миометрия при аденоматозе отражает глубокое ремоделирование матки и значительные нарушения ее функции.

У всех пациенток с аденомиозом выявлены значительные структурно-функциональные изменения яичников: в 67 % случаев аденомиоз сопровождался формированием многочисленных фолликулярных кист в яичниках, их фиброзированием, в 33 % – фиброзной дегенерацией яичников. Эти морфологические изменения отражают выраженную дисфункцию яичников при аденомиозе, которая может быть еще одной причиной дисморфогенеза в матке. Возможно, экспрессия ароматазы цитохрома Р450 в эутопическом и эктопическом эндометрии при эндометриозе различной локализации является не только одним из звеньев патогенеза данного процесса [7], но и представляет компенсаторно-приспособительную реакцию, направленную на поддержание уровня эстрогенов при дисфункции яичников. При этом у пациенток с аденомиозом уровень онкомаркера рака яичников СА-125 в сыворотке крови составлял в среднем 22,8 ± 12,8 ЕД/мл (т.е. находился в пределах нормы).

Выявление в нашем исследовании аденомиоза преимущественно у женщин в перименопаузаль-ном периоде согласуется с результатами других исследователей [2], которые показали, что аденомиоз наиболее часто диагностируется у женщин позднего репродуктивного возраста (40,1 %) и в пременопаузе (32 %), но заметно реже – в постменопаузе (15 %). К факторам, провоцирующим развитие аденомиоза, относят, в частности, раз- личные внутриматочные вмешательства (многократные выскабливания, ручное обследование полости матки и др.), которые приводят к разрушению гистологического барьера между базальным слоем эндометрия и миометрием [1]. В нашем исследовании медицинские аборты в акушерском анамнезе отмечены у 95 % пациенток, при этом у 38 % женщин было выполнено по 5 и более абортов (в половине из этих случаев до 8–15). Кроме этого, у 71 % женщин выполнялись раздельные диагностические выскабливания цервикального канала и стенок полости матки в разное время до проведения оперативных вмешательств. В 2 (3 %) случаях отмечено длительное использование внутриматочных контрацептивных средств, сопровождавшееся осложнениями в виде миометрита.

Многократные повреждения эндометрия/мио-метрия и нарушения уровня стероидных гормонов (в том числе половых) в организме женщин после проведения медицинских абортов в данной группе обследованных могут быть основными инициирующими причинами эндометриоидной гетеротопии и лейомиоматозной трансформации миометрия. Процессы репаративной регенерации эндометрия/ миометрия в условиях гормонального дисбаланса, вызванного прерыванием беременности, возрастными дисгормональными сдвигами, могут протекать с нарушением регуляции процессов пролиферации и дифференцировки. Значительная (глубокая) альтерация эндометрия при медицинских абортах сопровождается увеличением уровня провоспалительных цитокинов, многие из которых обладают митогенной и дифференцировочной активностью (т.е. являются факторами роста), усилением экспрессии металлопротеиназ [4, 5, 11, 14]. Все это приводит к модификации внеклеточного матрикса, облегчает инвазию и миграцию эпителиальных и стромальных клеток эндометрия в толщу миометрия, обусловливает эктопический гистогенез. Существенный вклад в эктопию эндометрия вносят, безусловно, генетические факторы, определяющие выраженность дисгормональных нарушений, экспрессию провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, матриксных металлопротеиназ, молекул хемотаксиса и адгезии [13].

По данным проведенного исследования, ведущую роль в образовании гетеротопических эндометриоидных очагов в матке играет инвазия стромальных клеток эндометрия в миометрий. Миграционная способность, которую эти клетки проявляют по не выясненным пока причинам, обеспечивает их проникновение по соединительнотканым прослойкам (преимущественно вдоль сосудов) в толщу миометрия. Высокая пролиферативная активность стромальных эндометриальных клеток приводит к образованию очагов аденомиоза. Морфогенетический потенциал стромальных клеток проявляется в их способности индуцировать образование эндометриальных желез и кровеносных сосудов, гиперплазию гладкомышечных клеток и формирование лейомиоматозных узелков, вероятно, за счет синтезируемых факторов паракринной регуляции. Это обосновывает необходимость детального изучения биологии мультипотентных стромальных клеток эндометрия с целью разработки способов регуляции их митогенной и миграционной активности.