Патоморфологические изменения при клебсиеллезе у кроликов

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Интенсивному развитию кролиководства препятствуют инфекционные болезни, нано-сящие значительный экономический ущерб. Наибольшее распространение в кролиководче-ских хозяйствах имеют инфекционные болез-ни, вызываемые условно патогенными возбу-дителями, в том числе клебсиеллой (Klebsiella). Клебсиеллез (Klebsiellosis) - это инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением органов желудочно-кишечного тракта и органов дыхания у различных видов животных и птиц. Болезнь регистрируют ча-ще среди молодняка, подвергшегося воздей-ствию неблагоприятных факторов внешней среды (отъем в раннем возрасте, неудовле-творительный микроклимат в помещениях, высокая запыленность воздуха, транспорти-ровка, переохлаждение, перегревание). Бо-лезнь протекает остро, подостро и хрониче-ски. При снижении резистентности организма животного происходит повышение вирулент-ности возбудителя, что приводит к воздей-ствию токсинов на слизистую оболочку ки-шечника, угнетению факторов местной за- щиты, воспалению и дисбактериозу. Проникая в кровь, клебсиеллы вызывают развитие сеп-тицемии. Клебсиеллез также может разви-ваться как вторичная инфекция на фоне по-ражения вирусами, что приводит к увеличению количества летальных исходов. Данных о картине патоморфологических изменений при клебсиеллезе у кроликов недостаточно. Изу-чение патолого-анатомической картины при данном заболевании является актуальной за-дачей. Результаты изучения патоморфологии органов и тканей при кишечной форме клебси-еллеза у кроликов показали, что наиболее па-тогномичными изменениями для этого забо-левания являются острые, от серозно-катарального до катарально-геморрагического, воспаления в органах желу-дочно-кишечного тракта в сочетании с ост-рым серозно-катаральным воспалением слизи-стых оболочек верхних отделов дыхательных путей. Наиболее характерными для клебсиел-леза кроликов осложнениями являются острый серозный перикардит, альтеративный мио-кардит и острый серозный нефрит, а также глубокие дистрофические процессы в тканях паренхиматозных органов, обуславливающие развитие сердечной недостаточности, а также острой застойной гиперемии и отека вещества головного мозга. Осложнения ос-новного заболевания в совокупности приводят к параличу сердца и смерти животных.

Кролики, бактериальные болезни кроликов, клебсиеллез кроликов, ки-шечные инфекции кроликов, патологическая анатомия, патоморфологические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/14084851

IDR: 14084851 | УДК: 619:616-091:616.9-636.9

Текст научной статьи Патоморфологические изменения при клебсиеллезе у кроликов

Введение . Кролиководство является важной отраслью звероводства, поставляющей потребителям ценное диетическое мясо и сырье для меховых изделий. На территории Российской Федерации разведением кроликов занимаются мелкие и средние кролиководческие фермы с маточным поголовьем от 20 до 100 голов, а также отдельные крупные фермы с поголовьем до 10000 голов [1, 2].

Организм кроликов отличается рядом биологических и физиологических особенностей: высокой плодовитостью и скороспелостью, отсутствием сезонности полового цикла. Эти особенности обуславливают весьма быстрый рост стада и широкую возможность маневрирования в проведении отдельных производственных процессов [1,2].

Однако интенсивному развитию кролиководства препятствуют инфекционные болезни, наносящие значительный экономический ущерб этой отрасли. Результаты исследований эпизоотологического состояния кролиководческих хозяйств свидетельствуют, что количество павших животных, а также подвергнувшихся вынужденному убою вследствие заболевания различными инфекционными патологиями составляет от 10 до 25 % производственного стада [1,2].

Наибольшее распространение в кролиководческих хозяйствах имеют инфекционные болезни, вызываемые широко распространенными условно патогенными возбудителями, в том числе клебсиеллой ( Klebsiella ). Распространению заболевания способствует физиологическая особенность кроликов - копрофагия, которая приводит к постоянной реинфекции животных.

Клебсиеллез (Klebsiellosis) - это инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением органов желудочно-кишечного тракта и органов дыхания у различных видов животных и птиц. Болезнь регистрируют чаще среди молодняка, подвергшегося воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (отъем в раннем возрасте, неудовлетворительный микроклимат в помещениях, высокая запыленность воздуха, транспортировка, переохлаждение, перегревание). Возбудитель заболевания - клебсиелла (Klebsiella), это микроорганизм семейства кишечных бактерий (Enterobacteriaceae), грамот-рицательная, неподвижная, имеющая слизистую капсулу палочка, образует экзо- и эндотоксин [3–5]. Источником возбудителя инфекции, как правило, являются больные животные и крольчихи-бактерионосители. В окружающую среду возбудитель выделяется со слизью из верхних и нижних дыхательных путей, с экссудатом из глаз, а также с фекалиями. Основными путями передачи инфекции являются алиментарный и аэрогенный. Инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 5 суток. Болезнь протекает остро, подостро и хронически. При снижении резистентности организма животного происходит повышение виру- лентности возбудителя, что приводит к воздействию токсинов на слизистую оболочку кишечника, угнетению факторов местной защиты, воспалению и дисбактериозу. Проникая в кровь, клебсиеллы вызывают развитие септицемии. Клебсиеллез также может развиваться как вторичная инфекция на фоне поражения вирусами, что приводит к увеличению количества летальных исходов [6].

Диагностика клебсиеллеза основывается на комплексном анализе эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений и результатов бактериологического исследования. Патологоанатомический материал для изготовления мазков-отпечатков берут не позднее чем через 4-6 часов после гибели животного, не подвергавшегося лечению антибиотиками. Мазки-отпечатки окрашивают по Граму и микроскопируют, а также исследуют в реакции иммунофлюоресценции [5, 6].

При дифференциальной диагностике клеб-сиеллез кроликов необходимо дифференцировать от следующих инфекционных болезней, протекающих с явлениями поражения желудочно-кишечного тракта: колибактериоза, сальмонеллеза, протейной инфекции, ротавирусного энтерита, пролиферативной энтеропатии, энтеротоксемии. Хроническое течение клебсиеллеза дифференцируют от пастереллеза, микоплазмоза и стрептококкоза [6].

Так как клебсиеллез кроликов является одной из наиболее часто встречающейся бактериальных патологий, разработка противоэпизоо-тических, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с этим заболеванием, является важной задачей ветеринарной медицины. Вместе с тем отмечено, что данных о картине патоморфологи-ческих изменений органов и тканей кроликов при клебсиеллезе в современной литературе недостаточно, вследствие чего изучение патолого-анатомической картины при данном заболевании для проведения успешной и своевременной диагностики, а также постановки дифференциального диагноза является актуальной задачей [7].

Цель исследований. Изучение патоморфо-логических изменений органов и тканей при клебсиеллезе у кроликов.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в течение 2015–2016 годов на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». Объектом исследования являлись трупы кроликов в возрасте от шести месяцев до одного года. Всего исследовано четыре трупа кроликов, павших вследствие заболевания кишечной формой клебсиеллеза.

Патолого-анатомическое вскрытие проводилось в прозектории кафедры анатомии, патологической анатомии и хирургии при дневном свете; вскрытие трупов осуществлялось в спинном положении, органы извлекались методом полной эвисцерации. Патологический материал от трупов (кусочки паренхиматозных органов, фрагмент кишечника и мазки-отпечатки из селезенки и лимфоузлов) с целью подтверждения диагноза направлялся в лабораторию кафедры эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. После проведения исследования патологоанатомического материала путем микроскопии окрашенных по Граму тканевых препаратов и выделения культур на обычных питательных средах был поставлен диагноз «клебсиеллез кроликов».

Результаты исследований и их обсуждение. В течение девяти месяцев было проведено патолого-анатомическое вскрытие четырех трупов кроликов в возрасте от 6 до 12 месяцев с целью установления причины смерти. Из анамнеза известно, что павшие кролики содержались в отдельном помещении стационара по уходу за животными Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского ГАУ. Содержание животных – в клетках, кормление – концентрированными кормами. Все профилактические прививки кроликам проведены согласно плану вакцинации данного вида животных. В течение 4–5 суток до наступления смерти животных отмечались следующие симптомы: вялость, снижение аппетита, за сутки до смерти – лихорадка, угнетение, отсутствие реакции на внешние раздражители, при пальпации брюшной стенки – выраженная болезненная реакция. Лечебных мероприятий не проводилось.

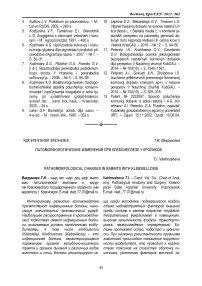

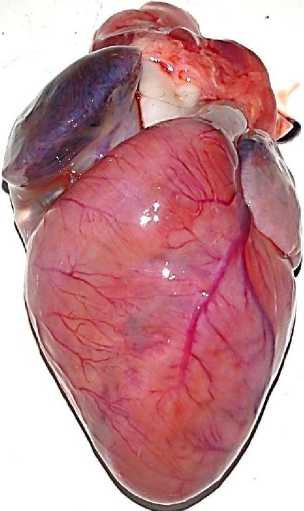

При вскрытии трупов кроликов обнаружилась следующая картина патолого-анатомических изменений: во всех случаях вскрытия наблюдались изменения в кишечнике, которые были характерны для острого катаральногеморрагического энтероколита – слизистая тонкого и толстого отделов кишечника значительно утолщена, отечная, обильно покрыта слизью серо-красного цвета, в двух случаях вскрытия на поверхности складок обнаружены множественные точечные кровоизлияния. В полости кишечника – содержимое полужидкой консистенции, красно-коричневого цвета, с примесью слизи (рис. 1).

При вскрытии всех четырех трупов в брюшной полости обнаруживались признаки острого серозного перитонита: серозные покровы набухшие, неравномерно окрашены, с участками интенсивного покраснения, сосуды повышенно кровенаполнены, в полости – скопление значительного количества непрозрачной красного цвета жидкости.

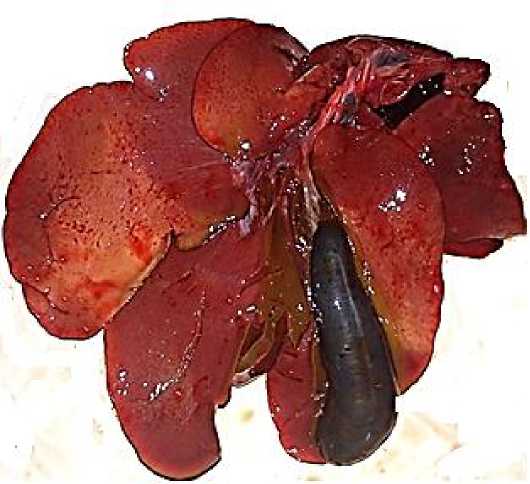

Изменения в печени во всех случаях соответствовали картине острой застойной гиперемии и зернисто-жировой дистрофии: печень несколько увеличена в объеме, набухшая, края притуплены, поверхность гладкая, окраска неравномерная, на темно-вишневом фоне очаги серо-желтого цвета, на разрезе паренхима выбухает, рисунок печеночных долек – выражен, мускатный, соскоб с поверхности разреза обильный; консистенция органа уплотненная, но при этом ткань печени ломкая, легко рвется (рис. 3).

Рис. 1. Острый катарально-геморрагический энтероколит: воспалительная гиперемия серозных покровов

Также у трупов всех четырех кроликов отмечались изменения в желчном пузыре в виде острого катарального или серозно-катарального холецистита: орган значительно увеличен в объеме, до 6,5–7 см в длину и 2,5 см в ширину, переполнен желчью, стенка напряжена, желчь жидкой слизистой консистенции, желто-зеленого цвета, иногда красноватая, с обильным количеством хлопьев; слизистая оболочка утолщена, покрыта жидкой красноватого цвета слизью (рис. 4).

Рис. 3. Острая застойная гиперемия и зернисто-жировая дистрофия печени: обильный соскоб с поверхности разреза

Рис. 4. Очаги зернисто-жировой дистрофии печени, переполнение желчного пузыря содержимым

В подчелюстных, заглоточных, поверхностных шейных, глубоких шейных, печеночных, поджелудочно-двенадцатиперстных и мезентеральных лимфатических узлах обнаруживались изменения, характерные для острого серозногеморрагического лимфаденита: лимфатические узлы увеличены, красного цвета, на разрезе сочные, плотной консистенции.

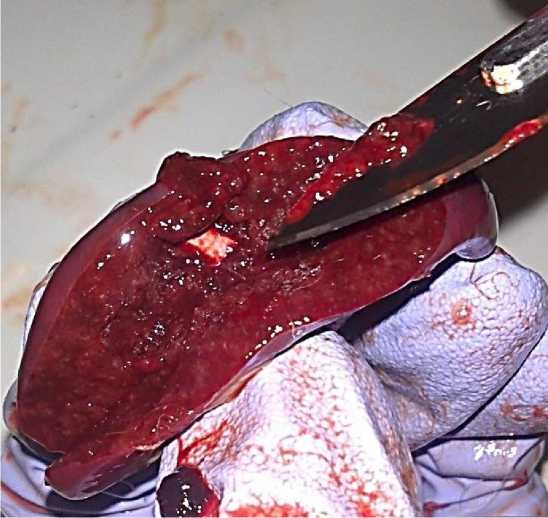

Патоморфологические изменения в селезенке характеризовали картину острого гиперпластического спленита, выраженные признаки которого отмечались при вскрытии всех четырех трупов кроликов. Селезенка резко увеличена в объеме, края притуплены, капсула напряжена, цвет органа - черно-красный, на разрезе паренхима выбухает, рисунок ткани выражен, пульпа крупно-зернистая, соскоб с поверхности разреза значительный (рис. 5, 6).

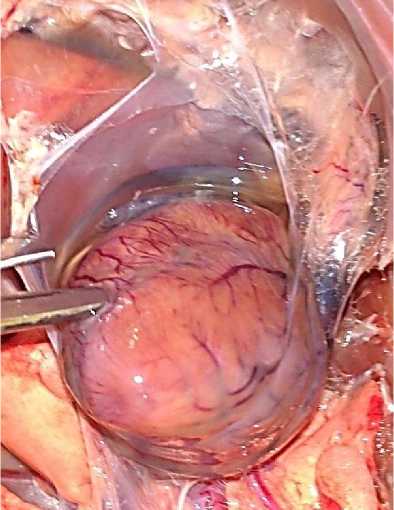

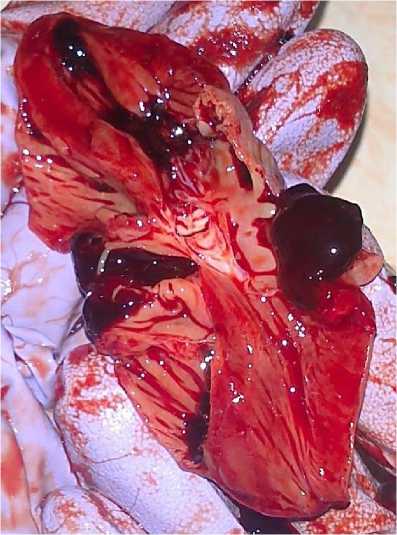

Патоморфологические изменения перикарда были определены как острый серозный пери- кардит: в полости сердечной сорочки значительное количество прозрачной желтоватого цвета жидкости (рис. 7, 8).

Рис. 5. Острый гиперпластический спленит: орган увеличен, края притуплены

Рис. 6. Острый гиперпластический спленит: обильный соскоб, поверхность разреза крупнозернистая

Рис. 7. Острый серозный перикардит, острый миокардит: повышенное кровенаполнение коронарных сосудов, неравномерная окраска миокарда

Рис. 8. Острый серозный перикардит: серозный экссудат в полости сердечной сорочки

Патолого-анатомические изменения в сердце соответствовали картине острого альтеративно-го миокардита: коронарные сосуды значительно кровенаполнены, сердечная мышца дряблой консистенции, неравномерно окрашена с участками серого и желто-серого цвета, набухшая, на разрезе рисунок мышечных волокон сглажен (рис. 9), полости сердца растянуты, значительно заполнены свертками крови черно-красного цвета (рис. 10).

При исследовании почек и надпочечников отмечались признаки острого паренхиматозного нефрита и множественные кровоизлияния на ница между корковым и мозговым веществом границе коркового и мозгового вещества надпо- сглажена, корковое вещество желто-красного чечников. Почки набухшие, серо-красного цвета, цвета, мозговое – серо-красного (рис. 11, 12). капсула снимается легко, на разрезе паренхима выбухает, ткань паренхимы отечна, сочная, гра-

Рис. 9.Острый альтеративный миокардит

Рис.10. Острый альтеративный миокардит: содержимое полостей сердца

Исследование головного мозга показало, что патолого-анатомические изменения соответствовали картине острой застойной гиперемии сосудов и отека вещества головного мозга.

При наружном осмотре трупов кроликов были обнаружены признаки острого серознокатарального конъюнктивита и ринита. При вскрытии носовой полости – признаки острого серозно-катарального синусита. Слизистые оболочки носовой полости, придаточных пазух носа, а также конъюнктива – набухшие, утолщены, красного цвета, сосуды – повышенно кровенаполнены, покрыты жидкой красного цвета слизью.

При вскрытии легких во всех четырех случаях патолого-анатомических изменений не наблюдалось. Легкие – не вполне спавшиеся, розового цвета, на разрезе при надавливании на ткань органа выпотевает незначительное количество розового цвета жидкости и пузырьков воздуха, при пробе Галена – кусочек легко плавает, погружаясь в воду на 2/3 от своего объема.

Заключение. Результаты изучения патоморфологии органов и тканей при кишечной форме клебсиеллеза у кроликов дают основание заключить, что наиболее патогномичными изменениями для этого инфекционного заболевания являются острые воспалительные про- цессы – от серозно-катарального до катарально-геморрагического характера в органах желудочно-кишечного тракта в сочетании с острым серозно-катаральным воспалением слизистых оболочек верхних отделов дыхательных путей. В качестве наиболее характерных для клебси-еллеза кроликов осложнений стоит выделить острый серозный перикардит, альтеративный миокардит и острый серозный нефрит, а также глубокие дистрофические процессы в паренхиматозных органах. Характерным, но непостоянным патоморфологическим признаком являются множественные точечные кровоизлияния на слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, коркового вещества почек и надпочечников.

Список литературы Патоморфологические изменения при клебсиеллезе у кроликов

- Лактионов К.С., Тимохин О.В. Кроликовод-ство в России и за рубежом. Современное состояние и перспективы развития//Вест-ник ОрелГАУ. -2009. -№ 2. -С. 26-27.

- Балакирев Н.А., Тинаева Е.А., Тинаев Н.И. . Кролиководство. -М.: Колосс, 2007. -232 с.

- Бондаренко В.М., Потатуркина-Нестерова Н.И., Нестеров А.С. . Экспериментальная модель кишечного клебсиеллеза//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. -1998. -№ 1. -С. 3-6.

- Красиков А.П., Конин Д.В. Клебсиеллезы и патогенность для животных//Мат-лы учеб.-метод., и науч.-произв. конф. ОмГАУ. -Омск, 1998. -С. 70-71.

- Сельников О.П. Микробиологическая и па-томорфологическая характеристика клеб-сиеллезной инфекции//Журнал микробио-логии. -1992. -Т. 54. -№ 2. -С. 75-80.

- Семенцов В.И., Болоцкий И.А., Васильев А.К. . Клебсиеллез поросят//Ветери-нария Кубани. -2009. -№ 6. -С. 15-17.

- Мелентьев О.Н. Рациональный подход к лечению кроликов с болезнями желудочно-кишечного тракта//Кролиководство и зве-роводство/НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева. -Родники, 2012. -№ 4. -С. 30-32.