Патоморфологические изменения при панлейкопении у кошек

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучена патоморфологическая картина из- менений органов и тканей у кошек с подтвер- жденным диагнозом панлейкопения, с после- дующим установлением местных, патогномич- ных для данного заболевания изменений, а также наиболее характерных осложнений ос- новного страдания. Объектом исследования явились 12 трупов кошек в возрасте от трех до шести месяцев. Прижизненный диагноз ус- танавливался комплексно, на основании эпизо- отологических, анамнестических, клинических данных, а также результатов лабораторных исследований крови больных животных - у всех заболевших кошек были выявлены фраг- менты вируса панлейкопении методами поли- меразной цепной реакции и иммунофермент- ного анализа. Изучение патоморфологических изменений проведено с использованием пато- лого-анатомических и гистологических мето- дов. Для гистологического исследования был отобран материал - печень, почки, лимфати- ческие узлы, селезенка, головной мозг, кишеч- ник. Результаты изучения органов и тканей при панлейкопении кошек показали, что наибо- лее патогномичными изменениями являются острое, от серозно-катарального до геморра- гического, воспаление органов желудочно- кишечного тракта в сочетании с острым се- розно-геморрагическим воспалением лимфа- тических узлов, аплазией красного костного мозга и атрофически-дистрофическими изме- нениями в тимусе и селезенке, а также ост- рый серозно-катаральный конъюнктивит и дегидратация...

Вирусные болезни кошек, панлейкопения кошек, инфекционный энтерит кошек, комплексная диагностика, патоморфологические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/140243387

IDR: 140243387 | УДК: 619:616-091:616.9-636.9

Текст научной статьи Патоморфологические изменения при панлейкопении у кошек

Введение . Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia) – заболевание, известное также как инфекционный энтерит кошек, парвовирус-ный энтерит кошек – является высококонтагиозной вирусной инфекцией, поражающей как домашних, так и диких кошек; восприимчивыми к болезни являются также животные семейств куньих, енотовых и виверровых [1–3]. Болезнь характеризуется тяжелым поражением кроветворной ткани и клеток эпителия кишечника, что клинически сопровождается резким уменьшением количества циркулирующих лимфоцитов, лихорадкой, рвотой, диареей и крайним обезвоживанием организма. Вследствие подавления иммунитета панлейкопения кошек часто осложняется вторичными бактериальными и вирусными инфекциями – ринотрахеитом, короновирусной инфекцией, колицивирусной инфекцией, вызывающими развитие воспалительных процессов верхних и нижних дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта, усиливая тяжесть основного заболевания. Заболевание может развиваться в виде сверхострой, острой и подострой клинико-анатомической формы [1, 3, 7].

Возбудителем заболевания является ДНК-содержащий вирус (Virus panleukopenia feline) из семейства Раrvoviridae. В отличие от большинства других ДНК-вирусов парвовирусы не способны активировать синтез ДНК в клетках-хозяевах, вследствие этого их репликация происходит в ядрах активно делящихся клеток – при данном заболевании поражаются, прежде всего, клетки кишечника, костного мозга и эмбриональной ткани [1–3]. Вирус обнаруживается также в слюне, отделяемом из носа, в моче и фекалиях. Панлейкопения кошек зарегистрирована во многих странах мира, в том числе широко распространена на территории Российской Федерации. Болезнь поражает кошек всех возрастов, но наиболее восприимчивы маленькие котята, организм которых прекращает сопротивление на исходе колострального иммунитета. Особенно подвержены заболеванию животные, содержащиеся в питомниках и приютах [1, 2, 4, 5, 7].

Панлейкопения наносит значительный экономический ущерб как животноводству, так и владельцам мелких домашних животных. Смертность кошек достигает 90 % от общего количества заболевших животных, самые высокие показатели (до 100 %) наблюдаются у молодняка в возрасте до 5 месяцев при отсутствии своевременного лечения [8, 9].

Несмотря на значительное количество публикаций, в литературе существуют принципиальные расхождения в описании патоморфоло-гической картины данной болезни, ряд авторов ссылается на то, что патоморфология изменений при панлейкопении у кошек весьма разнообразна, и часто указывают лишь на изменения в кишечнике, лимфатических узлах и красном костном мозге [8, 9]. Проведение дифференциальной диагностики осложняет также высокая вероятность ассоциированной инфекции, что, зачастую, способствует развитию картины стертых и малоспецифичных патоморфологических изменений и затрудняет выявление ведущего заболевания.

Так как панлейкопения является одной из наиболее часто встречающихся вирусных патологий кошек, разработка противоэпизоотиче-ских, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с этим заболеванием, является важной задачей ветеринарной медицины, вследствие чего изучение патоморфологической картины для проведения успешной и своевременной диагностики, в том числе дифференциальной, является актуальной темой исследования [7].

Цель исследований: изучение патоморфо-логических изменений органов и тканей при панлейкопении у кошек с выявлением патогно-мичных изменений, а также наиболее характерных для данной болезни осложнений и малоспецифичных общих изменений с целью оптимизации процесса комплексной как прижизненной, так и посмертной диагностики.

Материалы и методы исследований . Исследования проведены в течение 2018 г. на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». Объектом исследования являлись 12 трупов кошек, в возрасте от 3 до 6 месяцев с установленным диагнозом панлейкопения.

Патолого-анатомическое вскрытие проводилось в прозектории кафедры анатомии, патологической анатомии и хирургии, при дневном свете; вскрытие трупов осуществлялось в спинном положении, органы извлекались методом полной эвисцерации. Было проведено гистологическое исследование взятого патологоанатомического материала: кусочков печени, почек, лимфатических узлов, селезенки, головного мозга, кишечника. Срезы изготавливались на санном микротоме и окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия осуществлялась на бинокулярном световом микроскопе.

Прижизненная диагностика осуществлялась на основании анализа эпизоотических, анамнестических, клинических данных, а также результатов лабораторных исследований крови больных животных – у всех заболевших кошек были выявлены фрагменты вируса панлейкопении кошек методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА).

Дифференциальная диагностика проводилась путем лабораторных исследований крови с этилендиаминтетрауксусной кислотой на обнаружение провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии кошек методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Исследования на микоплазмоз кошек (M. felis) проводились методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) соскобов эпителиальных клеток слизистой носовой полости.

Результаты исследований. Из анамнеза известно, что девять животных в возрасте от 3 до 4 месяцев содержались в питомнике, трое животных – в городской квартире, кормление – промышленными кормами. Профилактические прививки животным питомника проведены согласно плану вакцинации, двухкратно: первая вакцинация – в возрасте 6–9 недель, вторая – через 24 сут. Через 3–4 сут после ревакцинации у животных наблюдались следующие клинические симптомы: общая апатия, температура тела – 40,1–40,5 ºС, ринит, конъюнктивит, рвота, на основании чего был поставлен предварительный диагноз – ринотрахеит и микоплазмоз, результаты лабораторных исследований на данные инфекции были отрицательными. Больным кошкам было назначено симптоматическое лечение, через 3–4 сут состояние животных резко ухудшилось, отмечались гиперсаливация, рвота, метеоризм, понос с примесью крови, на 6–7 сут животные пали. Трое животные в возрасте от 4 до 6 месяцев, содержащиеся в городских квартирах, вакцинированы не были, у них наблюдались сходные симптомы заболевания, но при этом в первые дни отмечалась высокая лихорадка – до 40,7 ºС и значительная болевая реакция при пальпации в области брюшной стенки. При лабораторном исследовании крови у всех больных животных был подтвержден диагноз панлейкопения, при дифференциальной диагностике на вирусную лейкемию кошек и вирусный иммунодефицит кошек получены отрицательные результаты. На основании клинических, эпизоотологических и лабораторных данных был поставлен клинический диагноз «панлейкопения кошек», клиникоанатомическая форма была определена как острая, протекающая в течение от 2 до 10 сут и сопровождающаяся выраженными явлениями токсико-геморрагического синдрома.

При проведении патоморфологического исследования трупов всех павших животных была выявлена следующая картина: наиболее выраженные изменения наблюдались в таких органах и тканях, как тонкий и толстый отдел кишечника, мезентериальные лимфатические узлы, конъюнктива, а также в центральных органах гемо- и иммунопоэза – красном костном мозге и тимусе, что согласовывается с данными патогенеза и делает возможным считать эти изменения патогномичными.

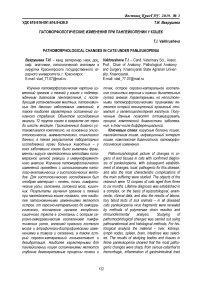

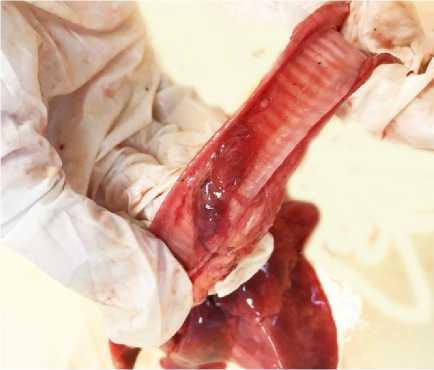

Патоморфологические изменения в тонком отделе кишечника наблюдались у всех павших животных, при этом у 68,6 % были отмечены признаки острого катарально-геморрагического воспаления, у 16,6 % – картина острого серознокатарального энтерита с геморрагическим акцентом, у 16,6 % – признаки острого геморрагического энтерита. В большинстве случаев наиболее выраженные воспалительные изменения наблюдались в двенадцатиперстной кишке (79 %), в тощей и подвздошной кишках воспаление носило менее тяжелый характер (рис. 1). Содержимое тонкого отдела кишечника у 10 животных (83,3 %) полностью отсутствовало, у 2 животных наблюдалось незначительное количество жидкого химуса, с примесью слизи и крови. В 100 % случаях патолого-анатомического вскрытия наблюдались изменения в толстом отделе кишечника в виде острого катарального или серозно-катарального колита, у 39 % животных воспалительный процесс носил геморрагический оттенок, особенно выраженные изменения наблюдались в прямой кишке.

Гистологическая картина характеризовалась следующими изменениями: во всех случаях исследования в тонком отделе кишечника обнаруживались признаки атрофии ворсинок, некроза клеток слизистой оболочки и метаплазии эпителия ворсинок, сопровождающейся замещением каемчатого эпителия на плоский. Также отмечались признаки серозно-геморрагического отека с выраженной лимфоидной инфильтрацией и обширными кровоизлияниями собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистого слоя, серозно-геморрагическим отеком с кровоизлияниями подслизистого и мышечного слоя. В толстом отделе кишечника изменения характеризовались выраженной слизистой дегенерацией эпителия ворсинок – увеличением количества бокаловидных клеток, их десквамацией, патологической гиперсекрецией слизи, собственная пластика слизистой и подслизистый слой – в состоянии серозного воспалительного отека с кровоизлияниями.

Рис. 1. Двенадцатиперстная кишка: острый катарально-геморрагический дуоденит

Рис. 2. Желудок: острый катаральный, с геморрагическим акцентом, гастрит

В тканях брыжейки и серозных покровов брюшной полости наблюдались изменения, характерные для острого серозного воспаления, – ткани с участками интенсивного покраснения, сосуды значительно инъецированы, скопление непрозрачной жидкости красного цвета жидкости.

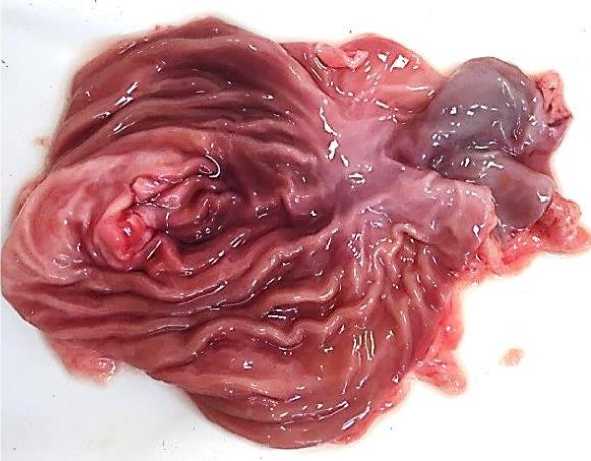

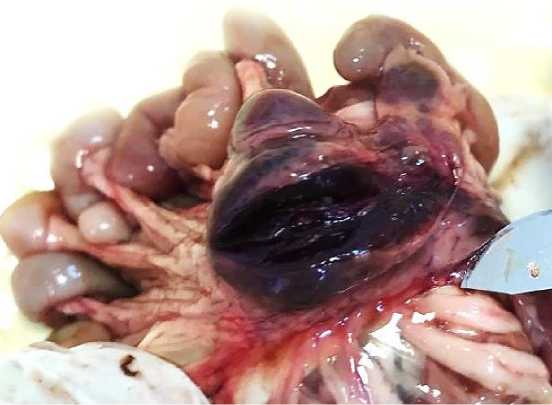

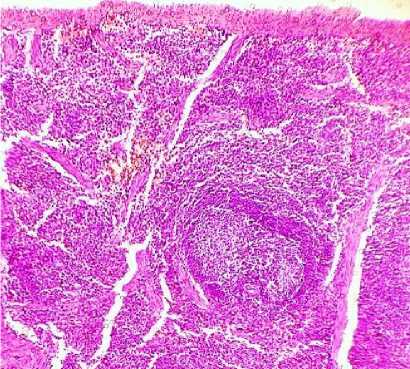

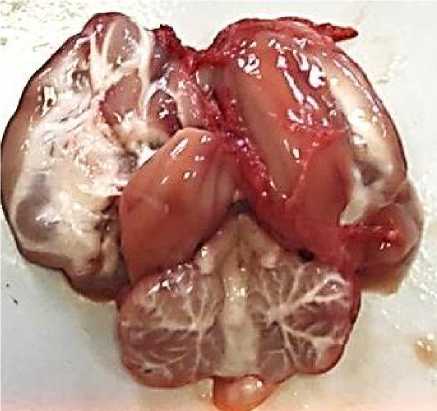

Выраженные патогномичные изменения выявлялись в мезентериальных лимфатических узлах в виде острого серозно-геморрагического – в 41,6 % случаев или геморрагического лимфаденита – у 58,4 % животных. Лимфатические узлы значительно увеличены в размерах – до 3,7 см, набухшие, капсула напряжена, темнокрасного или черно-красного цвета, на разрезе сочные, консистенция плотная (рис. 3). Гистологически обнаруживалось нарушение тканевого строения, расширение синусов, острая воспалительная гиперемия и серозно-геморрагический отек стромы и паренхимы, атрофия и некроз клеток лимфоидных фолликулов, пролиферация ретикулярных клеток стромы органа (рис. 4). У 79 % животных в нижнечелюстных, заглоточных, поверхностных дорсальных, вентральных поверхностных шейных, глубоких шейных, краниальных средостенных, бифуркационных лимфатических узлах обнаруживались признаки острого серозного лимфаденита.

Рис. 3. Мезентериальный лимфатический узел: острый серозный перитонит

Рис. 4. Мезентериальный лимфатический узел: некроз лимфоидных и пролиферация ретикулярных клеток в фолликуле, серозно-геморрагический отек (окраска гематоксилин-эозин; ×400)

У трупов всех павших животных наблюдались изменения ткани красного костного мозга в виде острого серозно-воспалительного отека, глубоких деструктивных изменений и кровоизлияний, которые морфологически выражались в значительном размягчении у 33,3 % или разжижении ткани, при этом она приобретала отечный «желеобразный» или «киселеобразный» вид, неравномерную окраску, темно-красный или черно-красный цвет (рис. 5). В результате гистологического исследования костного мозга обнаруживалась картина пролиферации ретикулярных клеток стромы, участки инфильтрации ткани клетками макрафагально-мононуклеарной системы, очажки некрозов, резкое уменьшение количества клеток гранулоцитарного ростка – миелоцитов и миелобластов, вплоть до их полного исчезновения в некоторых областях.

Рис. 5. Красный костный мозг: острый серозный отек и аплазия

При патолого-анатомическом исследовании тимуса выявлялись признаки острого серозновоспалительного отека тимуса – у 66,66 % павших животных, у 33,34 % обнаруживались признаки атрофии органа, во всех случаях в ткани тимуса выявлялись множественные экхимозы и полосчатые кровоизлияния (рис. 6). Гистологически обнаруживались признаки серозного отека стромы органа, клеточные пролифераты, состоящие преимущественно из лимфоцитов, и воспалительная гиперемия сосудов стромы. В паренхиме тимуса отмечалось резкое уменьшение количества и размеров как самих долек, так и их коркового вещества, отсутствие четкой границы между корковым и мозговым веществом, пролиферация ретикулярных эпителиоцитов долек, уменьшение количества созревающих Т-лимфоцитов, резкое увеличение количества телец Гассаля мозгового вещества.

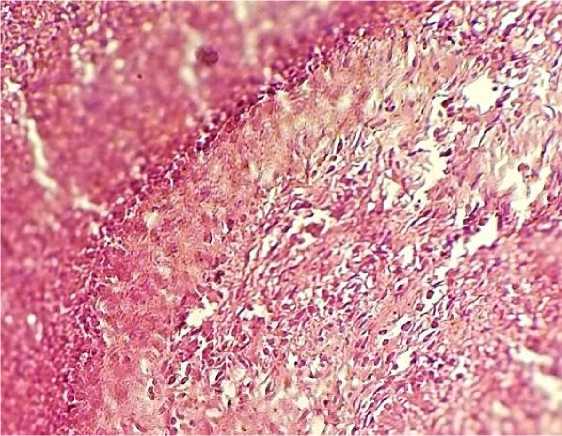

Патоморфологические изменения селезенки в 100 % случаев характеризовались острой застойной гиперемией, которая в 58,33 % случаев сочеталась с умеренной гиперплазией, у 41,6 % кошек – с атрофическими процессами (рис. 7). При гистологическом исследовании выявлялась застойная гиперемия, отек стромы и паренхимы, полнокровие сосудов, кровоизлияния в красной пульпе, атрофия лимфоидных фолликулов белой пульпы – некроз их клеточных элементов. В красной и белой пульпе отмечается пролиферация ретикулярных клеток (рис. 8).

При наружном осмотре у 75 % трупов животных выявлены признаки острого серозного или серозно-катарального конъюнктивита. В 83,3 % случаев вскрытия в тканях трупов были обнаружены признаки обезвоживания, являющиеся следствием диареи и рвоты. Также у 58,33 % животных выявлялись признаки анемии и гид-ремии.

Рис. 6. Тимус: острый серозно-воспалительный отек и кровоизлияния

Рис. 7. Селезенка: острая застойная гиперемия и атрофия селезенки

Рис. 8. Селезенка: кровоизлияния в красной пульпе, атрофия лимфоидных фолликулов (окраска гематоксилин-эозин; ×100)

При патолого-анатомическом вскрытии трупов животных в органах и тканях также выявлялись патоморфологические изменения, не относящиеся к патогномичным в отношении панлейкопении, но вместе с тем являющиеся специфичными для данной болезни осложнениями.

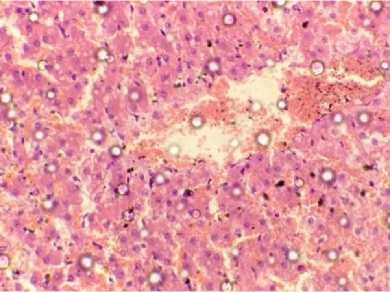

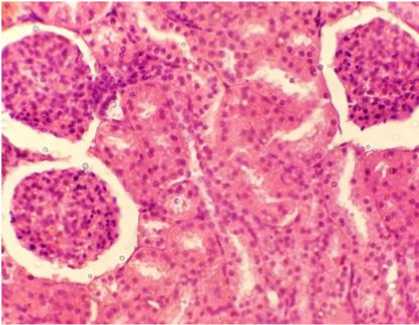

При исследовании почек у всех животных наблюдались признаки белкового или белковожирового перерождения различной степени выраженности, у 75 % животных выявлена картина острой застойной гиперемии. Гистологическая картина характеризовалась дегенеративными изменениями клеток канальцев, сужением их просветов, наличием в их полости белковых цилиндров и десквамированного почечного эпителия, расширение капсулы Боумена-Шумлянского, полнокровие капилляров сосудистых клубочков (рис. 10).

Рис. 9. Печень: острая застойная гиперемия и зернисто-жировая дистрофия (окраска гематоксилин-эозин; ×400)

Рис. 10. Почки: зернистая дистрофия эпителия канальцев, расширение полости капсул Боумена-Шумлянского (окраска гематоксилин-эозин; ×400)

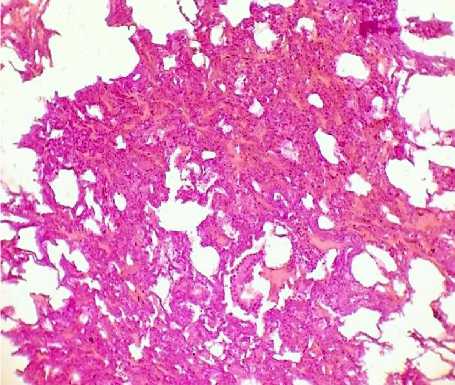

При исследовании легких в 75 % случаев обнаружены признаки острой застойной гиперемии, отека и эмфиземы (рис. 11). У 33,3 % животных наблюдались также признаки «шокового легкого», характеризующиеся наличием участ- ков ателектазов, признаков острого серозного альвеолита и гиалиновые мембраны в альвеолах (рис. 12). При вскрытии 41,6 % трупов выявлялись признаки острого серозного воспаления покровов грудной полости.

Рис. 11. Легкое: острая застойная гиперемия, отек, участки эмфиземы

У 62,5 % животных изменения в легких сочетались с острым катаральным или серознокатаральным воспалением нижних и верхних дыхательных путей – бронхитом, трахеитом, ларингитом, фарингитом, ринитом, синуситом (рис. 13). Также у 41,6 % животных выявлены признаки острого серозного везикулезного язвенного стоматита и острой застойной гиперемии мягких тканей области шеи, что затрудняло диагностику в плане дифференциации от мико- плазмоза и калицивирусной инфекции кошек и способствовало постановке ошибочного прижизненного диагноза (рис. 14).

Патолого-анатомические изменения в сердце у 87,5 % животных соответствовали картине острой застойной гиперемии, зернистой или зернисто-жировой дистрофии, острой дилатации правых сердечных полостей или паралича миокарда.

Рис. 12. Легкое: острая застойная гиперемия, отек, эмфизема и гиалиновые мембраны в альвеолах (окраска гематоксилин-эозин; ×400)

Рис. 13. Слизистая оболочка трахеи: острое серозно-катаральное воспаление

Рис. 14. Слизистая оболочка твердого нёба: острое серозное везикулезное воспаление и эрозии

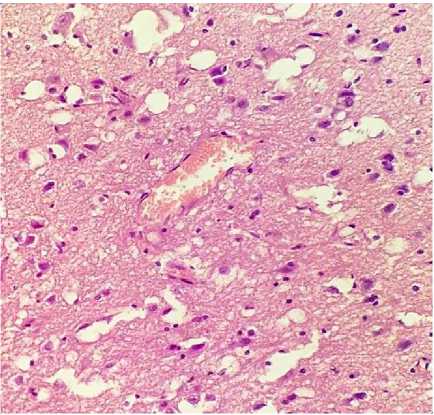

Макроскопические изменения в головном и спинном мозге характеризовались у всех животных признаками острой гиперемии, серозного отека оболочек и вещества мозга (рис. 15). У 50 % животных в тканях головного мозга и твердой мозговой оболочке обнаруживались кровоизлияния. При гистологическом исследовании выявлялись субарахноидальные кровоизлияния, признаки отека и полнокровия сосудов твердой и мягкой оболочек, а также тканей коры и подкорковой области – в веществе мозга отмечается диффузный сетчатый отек, просветление периваскулярных и перицеллюлярных пространств и пространств вокруг элементов глии. В цитоплазме нейроцитов – выраженные дистрофические изменения, признаки кариолизиса и нейроцитолизиса (рис. 16).

Рис. 15. Головной мозг: гиперемия сосудов, острый серозно-воспалительный отек оболочек и вещества

Рис. 16. Головной мозг: полнокровие сосудов, отек вещества, дистрофия и некробиоз нейроцитов (окраска гематоксилин-эозин; ×400)

Выводы. Учитывая результаты патологоанатомического вскрытия, а также данные анамнеза, клинических и лабораторных исследований, было установлено, что причиной смер- ти животных стала острая форма панлейкопении, осложненная следующими патологическими процессами: глубокими дегенеративными процессами жизненно важных паренхиматозных органов, в том числе печени и острым катаральным воспалением верхних и нижних дыхательных путей, обусловившими развитие гепатоцеллюлярной желтухи, токсико-геморрагического синдрома, острой застойной гиперемии и отека вещества головного мозга. Осложнения основного заболевания в совокупности привели к параличу сердца, обусловившему гибель животных.

На основании проведенного исследования органов и тканей трупов кошек были выявлены следующие патогономичные для панлейкопении кошек изменения, наблюдающиеся у 100 % павших животных: острый катарально-геморрагический или геморрагический энтерит, острый катаральный колит, острый катаральный или катарально-геморрагический гастрит, острый серозный перитонит; острый серозно-геморрагический или геморрагический лимфаденит мезентериальных узлов, острый серозный лимфаденит нижнечелюстных, заглоточных, поверхностных дорсальных, вентрального поверхностного шейного, глубоких шейных, краниальных средостенных, бифуркационных лимфатических узлов – у 79 % павших животных; острый серозный отек и атрофия тимуса; дегенерация и атрофия селезенки; острый серозный отек и аплазия костного мозга; острый серознокатаральный конъюнктивит – в 75,0 % случаев, общая анемия – 58,33 %, эксикоз – 83,3 %, кровоизлияния. Помимо этого, у большинства животных был выявлен ряд патологоанатомических изменений, развивающихся на фоне основного страдания и являющихся наиболее характерными осложнениями: острое серозно-катаральное воспаление верхних и нижних дыхательных путей – в 62,5–75,0 % случаев, острый серозный везикулезный язвенный стоматит – у 41,6 % трупов животных; острая застойная гиперемия мягких тканей области шеи (41,6 %) – которые, вероятнее всего, стали следствием проявления патогенных свойств секундарной микрофлоры в результате резкого подавления иммунитета вирусной инфекцией. Помимо этого к специфичным для панлейкопении кошек осложнениям можно отнести дистрофические изменения в паренхиматозных органах, развивающиеся на фоне интоксикации и гипоксии – такие как глубокая белково-жировая дегенерация печени (83,3 %) и признаки гепатоцеллюлярной желтухи (41,65 %), а также зерни- стая дистрофия почек и миокарда (755 и 87,5 % соответственно). К малоспецифичным, общим патоморфологическим изменениям, характеризующим острый инфекционный процесс и обуславливающим механизм развития ближайших причин смерти, относятся отек оболочек и вещества головного мозга; острая застойная гиперемия и отек легких, картина «шокового легкого», острая дилатация правых сердечных полостей или паралич миокарда.

Выводы . Результаты изучения патоморфологии органов и тканей при острой форме панлейкопении у кошек дают основание заключить, что наиболее патогномичными изменениями для данного инфекционного заболевания являются тяжелые воспалительно-деструктивные процессы в органах желудочно-кишечного тракта от серознокатарального до катарально-геморрагического характера в сочетании с альтеративными процессами в центральных и периферических органах иммунопоэза – лимфатических узлах, тимусе и селезенке. В качестве наиболее характерных для панлейкопении у кошек осложнений стоит выделить острое воспаление тканей органов верхних и нижних дыхательных путей. Характерными, но непостоянными патоморфоло-гическими признаками являются острый везикулезный эрозивный стоматит и гепатоцеллюлярная желтуха.

Список литературы Патоморфологические изменения при панлейкопении у кошек

- Castro, Neusa B., Rolim, Veronica M. et al. Pathologic and immunohistochemical findings of do mestic cats with feline panleukopenia//Pesquisa Veterinaria Brasileira. -2014. -Vol. 34. -P. 770-775.

- Jane, K. Rice. Successful Treatment of Feline Panleukopenia: A Guideline For Rescuers and Veterinarians, Part I.//Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis. -URL https://www.scitechnol.com/peer-review/successful-treatment-of-feline-panleukopenia-a-guideline-for-rescuers-and-veterinarians-part-i-MCSI.php?article_id=6084 (дата обращения: 15.11.2018)

- Kruse B.D., Unterer S., Horlacher K. . Prognostic factors in cats with feline panleukopenia//Journal of Veterinary Internal Medicine. -2010. -Vol. 6 (24). -Р. 1271-1276.

- Möstl К., Addie D., Boucraut-Baralon C. . Update of the 2009 and 2013 ABCD guidelines on prevention and management of feline infectious diseases//Journal of Feline Medicine and Surgery. -2015. -Vol. 17. -P. 570-582.

- Truye, U., Addie D., Belák S. . Feline panleukopenia. ABCD guidelines on prevention and management//Journal of Feline Medicine and Surgery. -2009. -Vol. 11. -P. 538-546.

- Акматова Э.К., Камарли А.А., Омоева Т.Б. Эпизоотическая ситуация по панлейкопении кошек на основе данных ветеринарных клиник//Вестн. Кыргызского национального аграр. ун-та им. К.И. Скрябина. -2018. -№ 2. -С. 248-251.

- Колычев Н.М., Госманов Р.Г., Плешакова В.И. Ветеринарная вирусология. -СПб.: Лань, 2018. -508 с.

- Куприянчук В.В., Домницкий И.Ю., Демкин Г.П. Микроморфометрические характеристики патологических процессов в органах зрения у кошек при панлейкопении//Аграрный вестник Урала. -2018. -№ 1. -С. 19-23.

- Чендлер Э.А., Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М. Болезни кошек. -М.: Аквариум-Принт, 2011. -281 с.