Патоморфологические изменения у цыплят при скармливании минеральных добавок, содержащих алюминий

Автор: Герунова Л.К., Жабин Н.П., Барановская А.Т.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология животных в условиях промышленных технологий

Статья в выпуске: 4 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

У цыплят породы Ломан браун, получавших в составе рациона природный цеолит пегасин и минеральную добавку белый шлам, а также при затравке гидроксидом алюминия оценивали рост, общее состояние и состояние органов пищеварительной системы. Пато-морфологическими исследованиями установлено, что в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта алюминий вызывает дозозависимые воспалительные изменения с образованием очагов некроза и признаками застойной гиперемии, в печени - кровоизлияния и дистрофические изменения.

Порода ломан браун, цыплята, алюминийсодержащие минеральные добавки, пегасин, белый шлам, алюминий, токсичность, хроническая интоксикация, патоморфологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142133187

IDR: 142133187 | УДК: 636.52/.58:591.4:636.087.72

Текст научной статьи Патоморфологические изменения у цыплят при скармливании минеральных добавок, содержащих алюминий

В современных технологиях выращивания и откорма молодняка увеличение среднесуточного прироста живой массы при сокращении расхода кормов на единицу продукции достигается в том числе за счет дополнительного введения в рацион витаминов, макро- и микроэлементов и других биологически активных веществ (1). В птицеводстве при приготовлении комбикормов или кормосмесей для разных видов и возрастных групп (от суток и до окончания выращивания или продуктивного периода) широко используют минеральные добавки (2), в частности алюминийсодержащие, приготовленные на основе природных цеолитов и отходов алюминиевого производства.

Цель настоящей работы заключалась в токсикологической оценке потенциальной опасности интоксикации гидроксидом алюминия и выявлении патоморфологических изменений в органах и тканях у цыплят при использовании алюминийсодержащих минеральных добавок в условиях хронического эксперимента.

Методика . Моделью послужили цыплята породы Ломан браун в возрасте 15 сут, на которых сравнивали действие природного цеолита пегасина и минеральной добавки белый шлам. Содержание алюминия в пегасине составляло 13,35; в белом шламе — 17,5 % в пересчете на оксид алюминия (по данным рентгено-флуоресцентной спектроскопии) (3).

При изучении влияния алюминийсодержащих добавок сформировали три группы по 20 гол. (всего 60 особей). Первой к основному рациону добавляли пегасин, второй — белый шлам (соответственно 3 и 2 % от массы корма) согласно утвержденным рекомендациям (4). Третья группа цыплят (контроль) получала основной рацион. Добавки скармливали цыплятам после тщательного перемешивания с кормом дважды в сутки в течение 1 мес.

Для оценки хронической токсичности гидроксида алюминия сформировали пять групп 30-суточных цыплят по 12 гол. в каждой. Затравку проводили гидроксидом алюминия в течение 1 мес. Первая группа получала гидроксид алюминия в дозе 0,5; вторая – 5; третья – 50; четвертая – 500 мг/кг в пересчете на алюминий. Пятая группа препарат не получала и служила контролем. Гидроксид алюминия задавали один раз в сутки (утром вместе с кормом).

Клиническое состояние цыплят оценивали по внешнему виду, поведению, поедаемости корма и изменению массы тела в конце каждой недели опыта. Выборочный убой и вскрытие птицы проводили через 2 и 4 нед после начала опыта. Материал для гистологического исследования фиксировали в 5 % растворе нейтрального формальдегида, заливали в парафин; cрезы (5-7 мкм) получали на роторном микротоме и окрашивали гематоксилином и эозином (5).

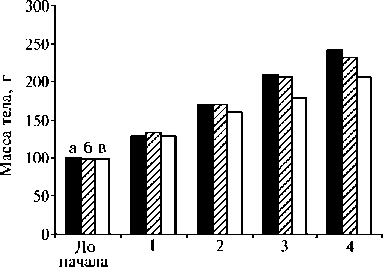

Результаты. При включении минеральных добавок в рацион цыплят в течение 1-й нед в опытных группах видимых отклонений в состоянии и поведении птицы не наблюдали. Однако через 2 нед цыплята из второй группы, получавшие белый шлам, стали заметно отличаться от контрольных: хуже поедали корм, были менее активны, имели редкий перьевой покров; цыплята из первой группы, которым скармливали пегасин, при этом оставались активными, сохраняли аппетит и хороший перьевой покров. На протяжении всего опыта отмечали минимальный прирост живой массы у цыплят второй группы, тогда как у цыплят первой его снижение относительно контроля регистрировали только через 2 нед после введения пегасина в рацион (рис. 1). В течение эксперимента гибели цыплят не наблюдали.

При патоморфологическом исследовании органов и тканей птицы в контрольной группе не выявили специфических изменений.

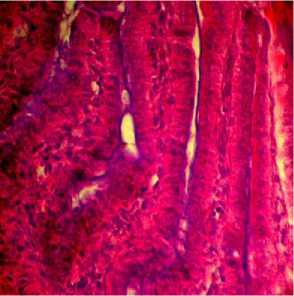

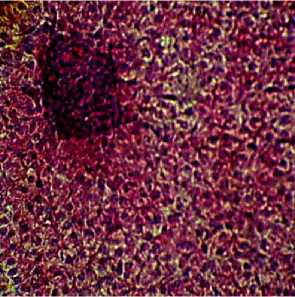

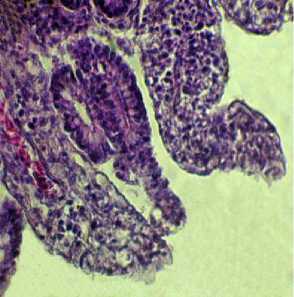

В то же время у цыплят, получавших пегасин, на слизистой оболочке зоба был обнаружен белый налет, в печени — очаговые кровоизлияния и жировая дистрофия. При включении в рацион белого шлама у цыплят отмечали выраженные в разной степени воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте (набухание и точечные кровоизлияния в слизистой оболочке кишечника). Печень окрашивалась неравномерно, под капсулой отмечали точечные кровоизлияния. Поджелудочная железа была увеличена и гиперемирована, головной мозг отечен, сосуды наполнены кровью.

Продолжительность опыта, нед

Рис. 1. Изменение массы тела у цыплят породы ломан браун при скармливании алюминийсодержащих минеральных добавок с основным рационом: а

— контроль, б — пегасин, в — белый шлам.

А

Б

В

При хронической интоксикации гидроксидом алюминия цыплята опытных групп плохо поедали корм, у них отмечали угнетенное состояние, нарушение пищеварения, они значительно отставали в росте от контрольных особей. Случаев гибели как в контроле, так и в опытных группах не было.

Таким образом, установлено, что гидроксид алюминия вызывает дозозависимые воспалительные изменения в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта с образованием очагов некроза и признаками застойной гиперемии, в печени — кровоизлияния и дистрофические изменения. Алюминийсодержащие минеральные добавки вызывают аналогичные, но менее выраженные изменения, что свидетельствует о потенциальной опасности длительного использования их в рационах животных и птицы и требует строгого соблюдения доз, схем и режима применения.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Б л и н о х в а т о в А.Н. Использование бентонитовой глины в кормлении мясных кур. Сергиев Посад, 1999.

-

2. В о д о л а ж ч е н к о С. А. Природные сорбенты в кормлении сельскохозяйственной птицы. Великие Луки, 2002.

-

3. Б л о х и н М.А. Рентгеноспектральный справочник. М., 1982.

-

4. Определение экономической эффективности применения природных цеолитов в животноводстве и птицеводстве: рекомендации РАСХН СО ИЭВСиДВ. Новосибирск, 2000.

-

5. М е р к у л о в Г. А. Курс патолого-гистологической техники. Л., 1969.

ФГОУ ВПО Омский государственный аграрный университет ,