Патоморфологические изменения в яичниковой ткани после воздействия высокочастотных энергий

Автор: Титов Д.С., Дубинская Е.Д., Лаптева Н.В., Мовсесян А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 5 (48) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221204

IDR: 140221204

Текст статьи Патоморфологические изменения в яичниковой ткани после воздействия высокочастотных энергий

До настоящего времени остается актуальным вопрос хирургического лечения доброкачественных опухолей яичников. Частота данной патологии среди женщин репродуктивного возраста составляет 19-25% [1, 8]. Вместе с тем отмечено, что женщины репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями яичников составляют значительное число больных, подвергающихся лечению в гинекологических стационарах [4,7]. В настоящее время в современной оперативной гинекологии при лечении данной патологии большая роль отводится лапароскопическим методикам, при которых с целью гемостаза осуществляется эндокоагуляция и только в редких случаях наложение эндоскопических швов.

Любое хирургическое вмешательство сопровождается некрозом тканей в очаге воспаления, патологическим белковым катаболизмом, массовой гибелью клеток и развитием токсических состояний [2]. Помимо некротических изменений, оперативная травма ведет к глубоким нейро-сосудистым расстройствам в яичниках и гибели части генеративных элементов. Возможно, это связано с нарушением кровообращения и иннервации, возникшим, как на фоне доброкачественной опухоли яичника, так и вследствие оперативного вмешательства [6, 9]. Полагают, что это приводит к эндогенной интоксикации в той или иной степени, обусловленной всасыванием продуктов распада травмированных тканей [3]. Капсула кисты яичника по патоморфологическим параметрам (соотношение клеточного состава и межклеточного матрикса, выраженность сосудистого компонента) в отличии от жировой ткани, селезенки, печени, ткани молочной железы является идеальной моделью самой яичниковой для оценки влияния высокочастотных энергий [10].

Материал и методы. В проспективное исследование включены 110 пациенток с доброкачественными опухолями яичников, подвергшихся оперативному лечению с применением биполярной (БПК) или аргоноплазменной коагуляции (АПК). Настоящая работа основана на исследовании и лечении доброкачественных опухолей яичников, проходившая на клинической базе кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН гинекологи- ческое отделения 79 ГКБ, гинекологического отделения стационара ФГБУ «ОБП» УД Президента РФ.

В исследование были отобраны и включены 110 пациенток репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями яичников диаметром до 6 см. Включение пациенток в исследование проводилось по следующим критериям: 1) репродуктивный возраст пациенток (от 18 до 41 года); 2) односторонние доброкачественные опухоли яичников (эндометриоидная киста, серозная цистаденома, зрелая тератома), верифицированные по данным гистологического исследования после оперативного лечения; 3) размер опухоли или суммарный размер опухолей в одном яичнике не более 6 см. Критериями исключения явились: 1) пациентки с доброкачественными опухолями яичников, ранее перенесшие оперативное вмешательство на яичниках, и сочетанной гинекологической патологией; 2) пациентки с пограничными и злокачественными опухолями яичников.

Все пациентки были разделены на 2 группы. В первую (основную) группу включены 60 пациенток, оперированные по поводу доброкачественной опухоли яичников (односторонняя цистэктомия), с использованием аргоноплазменной коагуляции (высокочастотный электрохирургический аппарат – коагулятор «ERBE VIO 300 D»; производитель – компания ERBE Elektromedizin (Германия)). Для проведения оптимальной коагуляции капсулы опухоли яичника был использован стандартный режим коагуляции «Precise APC» (скорость потока аргона на данном режиме составила 0,2 л/мин; мощность энергии 20 Вт; расстояние с которого производилась бесконтактная коагуляция 4-6 мм) [5]. Во вторую группу (сравнения) были включены 50 пациенток, оперированные по поводу доброкачественных опухолей яичников (односторонняя цистэктомия), с использованием только биполярной электрокоагуляции с мощностью энергии 20 Вт.

После извлечения биоматериала из брюшной полости производилась коагуляции внутренней поверхности капсулы кисты одним из видов энергий.

Перед планируемым оперативным вмешательством, всем пациенткам проводилось общеклиническое, эхографическое, допплерометрическое, клинико -лабораторное обследование.

Для статобработки полученных результатов использовалась компьютерная программа Statistica for Windows Relerase 6,0 компании StatSoft Inc.,США (2002). Достоверность различий параметрических данных оценивали по критерию Стьюдента. Результаты представлены как средние ± SD (М±SD). Различия между группами считались достоверными при р<0,05. Изучена степень травматичности капсулы кисты яичника патоморфологическим методом (толщина зон некроза).

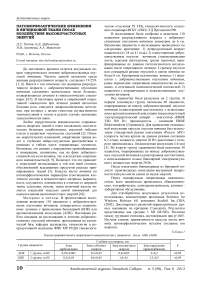

Таблица 1 после АПК и БПК

Оценка травматичности оперативного вмешательства у пациенток

|

Группы пациенток |

Глубина зон некроза, мм |

р |

||||

|

Зона карбонизации |

Зона губчатого некроза |

Зона компактного некроза |

Зона нарушения кровоснабжения |

|||

|

АПК |

1 группа, n=60 |

0,01±0,002 |

0,3±0,05 |

0,6±0,05 |

2±0,2 |

<0,05 |

|

БПК |

2 группа, n=50 |

0,2±0,05 |

0,6±0,05 |

1,6±0,1 |

3,2±0,3 |

<0,05 |

Гистологическое исследование удаленных макропрепаратов после коагуляции для оценки степени травматичности производили на профессиональной микроскопе «Axioscop 40 » с возможностью измерения зон исследования. Используемое увеличение: 100, 200, 400, 1000 раз. Используемые окраски: 1. Окраска ге-матоксилином-эозином. 2. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону.

Результаты исследования.

Выявлены достоверные различия при патоморфо-логическом исследовании травматичности оперативного вмешательства у пациенток, получивших оперативное пособие с применением различных видов энергий. При аргоноплазменной коагуляции у пациенток с доброкачественными опухолями яичников толщина зоны карбонизации составила 0,01±0,002 мм (p<0,05), а при биполярной коагуляции – 0,2±0,05 мм (p<0,05). При применении аргоноплазменной и биполярной коагуляции зона губчатого некроза составила соответственно 0,3±0,05 мм (p<0,05) и 0,6±0,05 мм (p<0,05). При применении аргоноплазменной и биполярной коагуляции зона компактного некроза составила соответственно 0,6±0,05 мм (p<0,05) и 1,6±0,1 мм (p<0,05). При применении аргоноплазменной и биполярной коагуляции зона нарушения кровоснабжения составила соответственно 2±0,2 мм (p<0,05) и 3,2±0,3 мм (p<0,05).

Таким образом, при применения АПК зона коагуляционного некроза более , чем в 2,6 раза меньше , чем при применении БПК. В тоже время отмечено по данным полученным при срочном патоморфологическом исследовании зона нарушения кровоснабжения при применении БПК более, чем 1,6 раза больше, чем при АПК, что может свидетельствовать о скорости последующих репаративных процессов. Это свидетельствует о наличии дополнительной зоны разрушения яичниковой ткани в последующем с развитием фибриноидного воспаления с развитием склероза яичниковой ткани. Полученные данные представлены в табл. 1.

Выводы:

-

1. Оценки зоны повреждения яичниковой ткани после применения АПК и БПК показал, что травмати-зация яичниковой ткани не ограничивается зоной коагуляционного некроза, а по межклеточному стромальному компоненту и в большей степени по сосудистому руслу продолжается за пределы некроза.

-

2. Анализ травматичности лапароскопического вмешательства у больных с доброкачественными опухолями яичников с использованием патоморфологиче-ского метода показал, что аргоноплазменная коагуляция при оптимальном использовании протокола, менее травматична (агрессивна) по сравнению с биполярной электрокоагуляцией.

Список литературы Патоморфологические изменения в яичниковой ткани после воздействия высокочастотных энергий

- Адамян Л.В. Современные технологии в лечении опухолей яичников у девочек/Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская//Мат. III Междунар. Конгр. по репродуктивной медицине «Проблемы репродукции». -М., 2009. -С.140-141.

- Бурлев В.А., Гаспаров А.С., Меликян А.Г. Шкала оценки травматичности хирургических вмешательств в гинекологии//Пробл. репродукции. -2003. -№ 2. -С. 30-32.

- Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Гуртовой Б.Л. Биохимические маркеры эндоинтоксикации у родильниц с эндометритом после кесарева сечения//Вестник Рос. ассоц. акуш-гинек. -1996. -№ 4. -С. 82-85.

- Гаспаров A.C., Тер-Овакимян А.Э., Хилькевич Е.Г., Косаченко А.Г. Апоплексии яичника и разрывы кист яичников: монография. -М.: МИА, 2009. -176 с.

- Дорфман М.Ф. Гаспаров А.С. Бурлев В.А. Применение аргоноплазменной коагуляция в хирургическом лечении наружного генитального эндометриоза//Мат. XII Всеросс. научного форума «Мать и Дитя». -М., 2011. -С. 578.

- Краснопольский В.И., Горский С.Л. Влияние хирургического лечения двусторонних эндометриоидных кист яичников на фолликулярный резерв при эндометриоз-ассоцииро ванном бесплодии//Росс. вестник акушера-гинеколога. -2009. -№ 5. -С. 60-63.

- Сухих Г.Т., Адамян JI.B. Репродуктивное здоровье//Мат. III Междунар. Конгр. по репродуктивной медицине «Проблемы репродукции». -М., 2009. -С. 5-8.

- Deb S., Batcha M., Campbell B.K. et al. The predictive value of the automated quantification of the number and size of small antral follicles in women undergoing ART//Hum. Reprod. -2009. -Vol. 24, № 9. -Р. 2124-2132.

- Iwase A., Hirokawa W., Goto M. et al. Serum anti-Müllerian hormone level is a useful marker for evaluating the impact of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve//Fertil Steril. -2010. -№ 9. -Р. 2846-2849.

- Roman H., Pura I., Tarta O. et al. Vaporization of ovarian endometrioma using plasma energy: histologic findings of a pilot study//Fertil Steril. -2011. -Vol. 95, № 5. -Р. 1853-1856.